採用・労務・経理に関するお役立ち情報

地方ベンチャーの採用活動は難しい?その理由と採用を成功させるポイント

少子高齢化の進行により、多くの企業が人材不足という課題に直面しています。

特に地方ベンチャーは、都市部の企業に比べて採用が難しい状況にあるようです。

本記事では、なぜ地方ベンチャーの採用活動は難しいのか、地方ベンチャーが採用を成功させるためのポイントについて解説していきます。

中途採用の募集文作成と確認に便利!

募集文ライティングのチェックリスト

募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き

地方ベンチャーの採用活動が難しい理由

都市部の企業に比べて地方ベンチャーの採用活動が難しいといわれる背景には、大きく4つの理由があると考えられます。

以下の記事では採用活動のコツに次いて詳しく解説しています。

1.生産年齢人口の減少と、東京一極集中

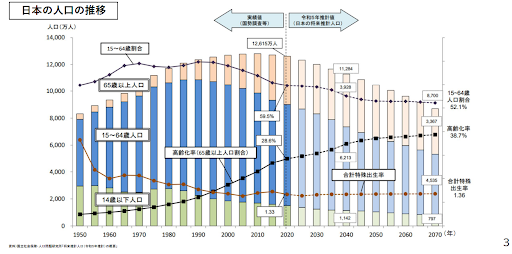

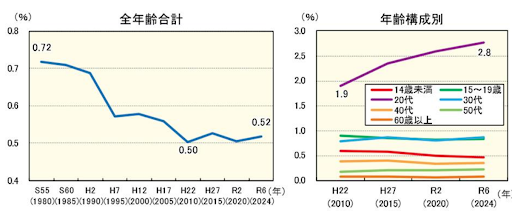

少子高齢化が進行する日本では、生産年齢人口(15~64歳)が減少し続けています。

総務省が公表しているデータによると、1995年の生産年齢人口は8,590万人(実績値)でしたが、2021年には7,450万人(推計値)となっており、さらに2070年には4,535万人まで減少すると予想されています。

参考:https://www.mlit.go.jp/statistics/content/001751767.pdf

また、東京圏への転入率をみてみると、全年齢合計では2010年以降ほぼ横ばいで経過し、その中で20代のみ上昇しています。

20代が東京圏に集まる理由として、賃金の高さや仕事の絶対数の多さが関係しているといえます。実際、都道府県別にみた賃金の調査では、東京が1位、次いで神奈川県・大阪府と続き、地方との差が明らかになっています。

参考:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/dl/10.pdf

特に、20代を採用ターゲットとする場合は、賃金を比較するのではなく別の視点での訴求が求められるでしょう。

2.売り手市場が続いている

厚生労働省が公表している『一般職業紹介状況(令和5年4月分)』によると、2023年4月の有効求人倍率は1.32倍でした。有効求人倍率の推移を見ると、ここ数か月はほぼ横ばいで推移しています。

まだ新型コロナウイルス感染症の拡大前に比べると低い水準ですが、上下しながらも緩やかに回復しつつあるようです。

そして、就業地別の有効求人倍率を見ると、都市部よりも地方のほうが高い傾向が見られ、最高は福井県の1.95倍、最も低い神奈川県でも1.10倍となっています。

これらのデータから、全国的に売り手市場であり、地方においてはその傾向が顕著であることがわかります。

参考:一般職業紹介状況(令和5年4月分) | 厚生労働省(PDF)

3.安定性を求める若者が増えている

変化の激しい時代のため、就職先の企業に安定性を求める若者が増えているようです。厚生労働省のホームページでは、20~24歳が就職先を決めるにあたって何を重視しているかという調査結果が紹介されており、「企業の安定性」という回答が57.3%と最も多くなっています。

参考:コラム1-2-4図 働く目的及び就職先を決めるに当たって重視していること | 厚生労働省

今の若い世代は、「大企業である」ということよりも、「社員の定着率が高いかどうか」「福利厚生が充実しているか」といった部分で企業の安定性を判断する傾向が見られます。

ベンチャーは、企業としての歴史が浅いため定着率をアピールすることが難しく、また、大企業や中小企業に比べると福利厚生も手薄になってしまうことが多いため、安定性を感じてもらいにくいのかもしれません。これも、応募が集まりにくい理由の一つと考えられます。

4.求人を見つけてもらいにくい

ベンチャーは、大企業や中小企業に比べてブランド力や知名度が低いため、求人を出しても他社の求人に埋もれてしまい、求職者になかなか見つけてもらえないことがあります。

求人を見つけてもらうためには、応募経路や求職者との接点を増やす必要がありますが、ベンチャーはリソースが限られているため、採用活動を思うように拡大できないことも多いのです。

地方採用における4つの採用課題

まずは地方採用の課題を明らかにしましょう。課題がわかると適切な施策に踏みきれるため参考にしてください。

1.地方で働く魅力が伝わらない

地方で働く魅力が伝わらないと、都心部の大手企業に人材を奪われてしまうでしょう。地方に就職した方に目を向けると「やりたい仕事に出会えた」と話す新卒・中途採用者も多く存在します。

地方で働く魅力には以下のような点があります。

- 大手企業だと希望していない部署に配属される場合が多いが地方なら希望部署に配属されやすい

- 就職活動で企業側と候補者側のコミュニケーションが密に取りやすいため、入社後のギャップが生じづらい

- 仕事を任せてもらえやすく、早期により多くの経験を積める環境にある

といった大手との比較をしつつ、地方で働くメリットが打ち出せると良いでしょう。

厚生労働省でも「LO活プロジェクト」を立ち上げ、地方就職を考える若年層に向けた応援としてサポート・アドバイスを行っています。

参考:https://local-syukatsu.mhlw.go.jp/about-lokatsu/

以下の記事では求人タイトルや募集文などを魅力的に見せるためのポイントについて詳しく解説しています。

2.採用戦略を設計していない

地方の中小企業やベンチャー・スタートアップ企業は「人材から選ばれる会社」になる必要があります。

目標採用者数を確実に達成させるために採用戦略立案は不可欠です。

採用担当者だけでなく、経営陣や部署ごとのトップを集め採用戦略や計画予算を立てましょう。

戦略立案だけでなく、採用活動が開始されたあとの進捗状況の共有方法や問題点の抽出方法についても決めることをおすすめします。

以下の記事では、採用計画の立て方を9STEPで解説しつつ、注意点や外部サービスへの委託について記載しています。

3.採用ターゲットに向けた訴求が不足している

採用戦略で決めた人材要件に沿って、訴求内容を考えます。いくら採用ターゲットを設定してもターゲットに適していない訴求をしては魅力が伝わらず「ここで働きたい」とはならないでしょう。

たとえば、仕事にフルコミットしたいのか、ワークライフバランスを大事にしたいかで訴求内容は変わります。

仕事にフルコミットしたい人には「インセンティブ制度あり」、ワークライフバランスを大事にしたい人には「有給休暇消化率100%」などといった違いが生じます。

地域雇用活性化推進事業実施中地域における実際のチラシが一覧で掲載されているため参考にしてください。

参考記事:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001340771.pdf/

マイナスと捉えられる内容においても隠さず掲載し、カバーできる内容を合わせて訴求しましょう。

4.地方で働く選択肢を持っていない求職者への訴求をしていない

地方で働く人の中には「始めは東京で就職しようと思っていた」といった方も、コロナ禍をきっかけに地方での就職に目を向ける方もでてきました。

例えば以下のような考えを持っている方は地方での就職が向いているともいえます。

- 老後の資金を心配している

- 将来子育てするなら都心ではない方がいいと思っている

- ワークライフバランスを重視したい

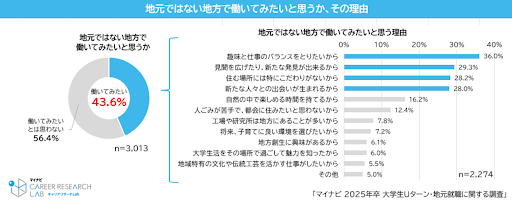

実際に地方で働いてみたいと思う新卒者も多くいるのが現状です。

出典・参考記事:https://career-research.mynavi.jp/reserch/20240509_75888/

地方で働きたいと思っている方だけに向けて訴求するのではなく、「老後資金を貯めたいなら地方で就職」「出産後もキャリアを積みたいなら地方へ」など潜在的な思いに気づきを与えると効果的です。

採用ペルソナの作り方を無料公開!

採用ペルソナの設計方法が分かる!アトラクト(魅力化)の基礎から応用までのノウハウを無料で紹介します!

地方ベンチャーが採用を成功させる6つのポイント

では、地方ベンチャーが求める人材を確保するにはどうすればよいのでしょうか。ここからは、採用活動で成果を出すための6つのポイントを紹介します。

1.仕事内容やベンチャーならではの魅力をアピールする

厚生労働省が令和2年度に実施した調査によると、転職者が現在の勤め先を選んだ理由として最も多いのが「仕事の内容・職種に満足がいくから」(41.0%)、次いで「自分の技能・能力が活かせるから」(36.0%)、「労働条件(賃金以外)がよいから」(26.0%)となっています。

参考:令和2年度転職者実態調査の概況 | 厚生労働省(PDF)

このデータから、待遇よりも仕事内容やスキルアップを重視して転職先を選ぶ人が多いことがわかります。

求人を出してもなかなか応募が集まらないという場合は、自社の仕事内容や魅力を改めて整理し、どんな業務を任せたいか、どう成長できるかなどを求職者に正しく伝えてみましょう。

2.ターゲット層を広げる

新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、地方移住に対する関心が高まっています。

内閣府の調査では、年代別では20代が、地域別では東京23区在住者が、特に地方移住への関心を高く持っているという結果が出ています。

参考:新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査 | 内閣府(PDF)

地元だけでなく広い地域の求職者を対象に募集をかけ、地方移住に関心のある層にもアピールしてみましょう。

さらに、積極的に転職活動を行っている転職顕在層だけでなく、「よいところがあれば転職したい」「今すぐではないが転職を考えている」といった転職潜在層にも視野を広げてみると、採用活動の幅も広がります。

このように、今よりもターゲット層を広げることで、応募が集まりやすくなるでしょう。

3.地方で働くメリットを発信する

地方移住に関心のある求職者や、Uターン・Iターンを検討している求職者に向けて、自社サイトなどで、地方で働く魅力を発信しましょう。たとえば、

- 満員電車や交通渋滞といった通勤のストレスが少ない

- 生活費が安くなる

- 自然が豊かで、心にゆとりを持って生活できる

- 地元の新鮮でおいしい食材が食べられる

などが挙げられます。

また、Uターン・Iターン就職者が受け取れる助成金や補助金もあります。このような情報が得られると、求職者としても移住のハードルが下がります。

自治体の情報をチェックして、Uターン・Iターン就職者を対象とした補助金や助成金があれば、それらもアピールしてみてはいかがでしょうか。

4.採用活動にオンラインを活用する

会社説明会や面接が対面のみだと、時間や交通費がかかるため、せっかくターゲット層を広げても遠方からの応募は集まりにくくなります。

この距離というハンデを埋めるために、採用活動にオンラインを活用してみましょう。

会社説明会や面接だけでなく、SNSや動画を使った広報活動も自社の魅力を伝えるのに効果的です。

5.採用の幅を広げる

「地方だから」「ベンチャーだから」ではなく、採用基準が高すぎる、または条件が多すぎるために採用がうまくいかないという可能性もあります。

条件をMUST(必須条件)とWANT(歓迎条件)に分けて整理し、改めて求める人物像を明確にしてみましょう。

そして、「即戦力を採用するのではなく、新卒や未経験者を採用して育成できないか」というように、採用の幅を広げるための方法を検討してみましょう。

採用の幅を広げれば、応募が集まりやすくなるため、求める人材に出会える可能性も高まります。

6.ダイレクトリクルーティングを導入する

ダイレクトリクルーティングとは、企業側から求める人材に直接アプローチをかける採用手法です。

従来のハローワークや求人サイトなどでは、求職者からの応募を待つしかありませんが、ダイレクトリクルーティングは、ダイレクトリクルーティングサービスのデータベースから、企業自ら求める人材を探してアプローチします。

ブランド力や知名度が低くても、求める人材に自社を知ってもらうことができるため、ベンチャーにおすすめの採用手法といえるでしょう。

地方ベンチャーの採用取り組み事例

最後に、地方ベンチャーの採用取り組み事例を紹介します。

福岡県に本社を置く株式会社ヤマップは、登山やアウトドアに関するアプリの開発・運営などを行っている企業です。

採用活動では、自社サービスをブランディングすることが一番の採用広報になるという考えから、登山アプリ「YAMAP」のブランディングに力を入れています。

また、ペルソナを設定する際は、その人が見ているWeb媒体や使っているアプリ、家族構成、休日の過ごし方まで考え、そのうえで要件の調整を行っています。

プロジェクトや拡張予定の業務などの状況に応じて毎年採用を行っており、2023年時点での従業員数は約100名となっています。

HP:株式会社ヤマップ

地方ならではの魅力を積極的にアピールしよう

地方ベンチャーは、確かに大企業や中小企業に比べると人材を確保するのが難しいのが現状のようです。

しかし、新型コロナウイルス感染症を契機に地方移住に対する関心は高まっており、政府や自治体のUターン・Iターン支援の動きも活発になっています。

求める人材を確保するために、地方で働くメリットや自社の魅力を積極的に発信することで、採用を成功させることができるでしょう。

中途採用の募集文作成と確認に便利!

募集文ライティングのチェックリスト

募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き

関連記事

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

介護業界の採用戦略完全ガイド!人手不足の課題と実践的な3つの対策

- 採用企画

- 採用オペレーション

中途採用の年間スケジュール設計方法|計画的に採用成功へ導くパターン別の進め方

- 採用企画

建設業界の採用戦略を成功させる方法|人材不足を乗り越える実践ステップを解説

- 採用企画

中途採用の方法13種類の特徴を比較!トレンドや自社に合った採用方法も紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

ダイバーシティ採用とは?メリット、課題、実施ポイントを解説

- 採用企画

スタートアップが必要な人材を採用するためのポイント、おすすめの採用手法を紹介

- 採用企画