採用・労務・経理に関するお役立ち情報

「既存の採用方法が正しいかわからない」「採用コストを抑えたい」「内定辞退・離職率を低下させたい」

採用課題を把握し、効果的な採用活動をおこなうために有効なのが、採用プロセスの最適化です。

今回は一般的な採用プロセスとはなにか、採用プロセスにおける課題の見つけ方や改善方法、採用プロセス最適化を成功させた企業事例などを解説します。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

関連動画:【選考フェーズ別】採用課題の見つけ方と対策を詳しく解説!

目次

採用プロセスとは?新卒採用と中途採用の違い

採用プロセスとは採用活動全体の流れを指し、採用計画の立案から、入社後までの採用活動をフローにしたものです。

採用プロセスを策定することで、プロセスごとの課題を把握しやすくなり、必要な改善策を立てやすくなります。

2026年度卒業・修了予定者の採用活動日程は、以下のように決められています。

| 広報活動 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |

| 選考開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |

| 内定出し | 卒業・修了年度の10月1日以降 |

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184189_00002.html

中途採用では、企業のタイミングで自由に採用プロセスを策定できます。ただし、中途採用市場の繁忙期・閑散期に合わせたスケジュール設定が必要です。

繁忙期:1~3月、6~7月、9~11月

閑散期:4〜5月、8月、12月

採用活動の目的を明確化し、効果的な採用プロセスの策定をしましょう。

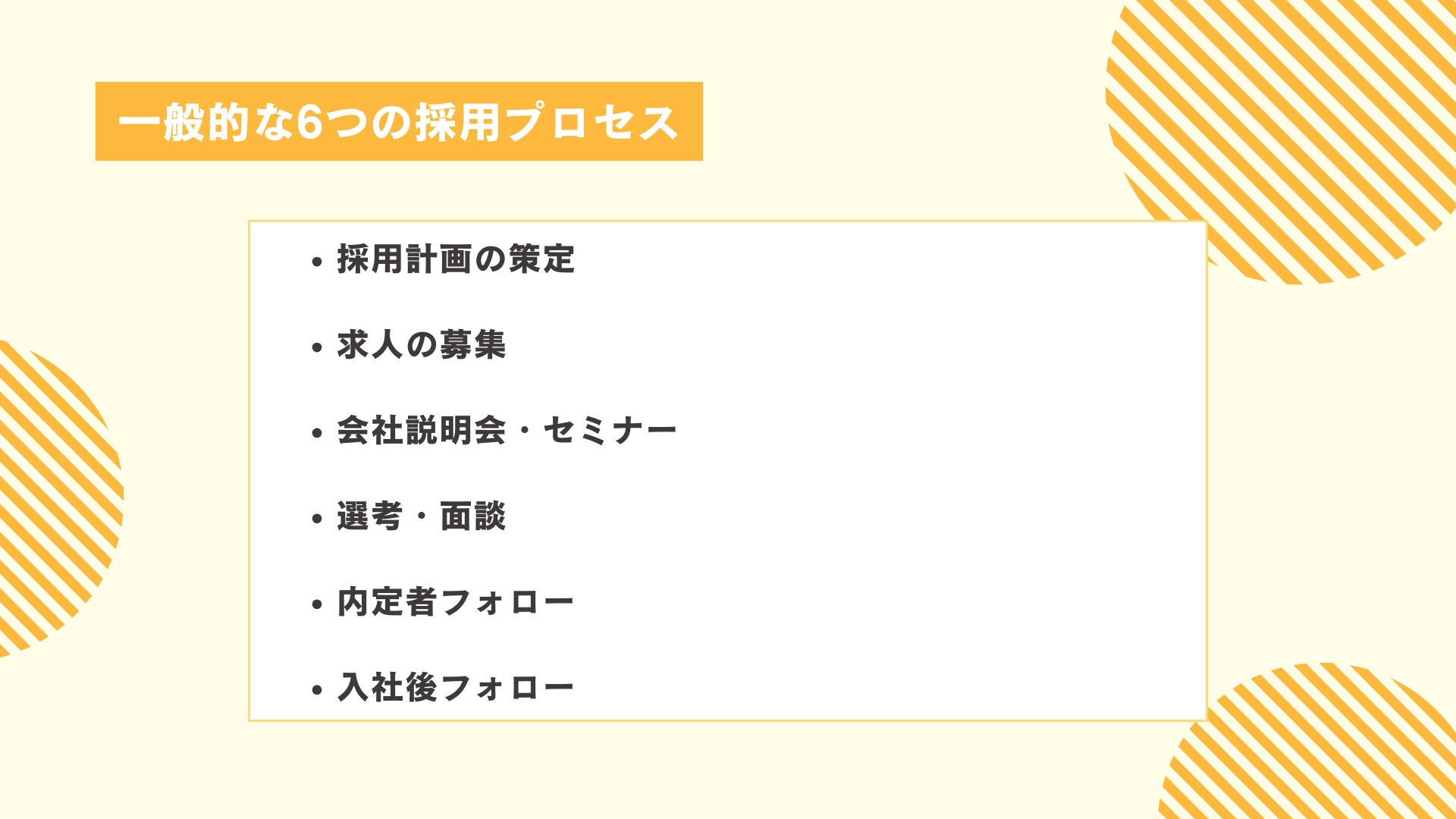

一般的な6つの採用プロセス

ここでは、一般的な採用プロセスを6つの段階に分けて解説します。

- 採用計画の策定

- 求人の募集

- 会社説明会・セミナー

- 選考・面談

- 内定者フォロー

- 入社後フォロー

それぞれ解説していきます。

1. 採用計画の策定

前提として採用活動は、企業の事業計画やビジョンを実現するための手段です。

そのため、事業計画を把握し、自社の方向性に合った採用計画を立てることが重要です。自社のビジョンの達成や、事業や組織が抱える課題を解決するために、「いつまでに」、「どのような人材を」、「何人採用する必要があるのか」といった全体像を設計する必要があります。

また、採用計画の策定にあたっては、現場との認識を合わせることも重要です。

採用活動は採用した人材が定着し、活躍してもらうまでがゴールです。採用した人材が入社後に期待していた現場で活躍ができなかったり、早期に離職をしてしまったりするのは、企業にとって大きな損失となってしまいます。

そのため、現場のニーズと採用計画に齟齬がないように計画を立てましょう。

2. 求人の募集

採用計画の策定後、求人の募集をおこないます。

募集の目的は自社が求める人材から応募をしてもらうことです。そのためには採用目標、募集職種、予算などを踏まえて自社に合った募集方法、サービスを選ぶことがポイントです。募集については、採用チャネルの選定と、募集文・スカウトメール文の作成があります。

| 採用チャネルの選定 | 募集方法やサービスごとの特徴を把握し、自社に合った方法の選択が必要 |

| 募集文・スカウトメール | 自社の採用サイトや媒体の特徴に合わせた募集文、スカウトメールで自社の魅力をわかりやすく伝えるスキルが必要 |

募集方法やサービス選びは重要です。採用の知見をもった採用代行サービス(RPO)に相談したり、各サービスの担当者に特徴をヒアリングしたりして、情報収集をおこないましょう。

3. 会社説明会・カジュアル面談

選考に進む前に、求職者に自社への関心や自社理解を深めてもらうために、会社説明会やカジュアル面談を実施するのも有効です。

新卒採用の場合は、会社説明会を実施するのが一般的で、企業の会社の方針や事業内容といった基本情報から、各部署の業務内容などを学生に向けて一斉に説明します。説明会は自社開催だけでなく、合同説明会などの外部のイベントに参加するといった方法もあります。

中途採用で実施されることが多いカジュアル面談は、選考前に求職者と社員がカジュアルに話をして、相互理解を深める機会として実施されます。会社説明会とは異なり、個別で実施することが多いですが、選考の要素はありません。

いずれの取り組みも自社理解を深めてもらうことで、入社後のギャップを低減する効果が見込めるため、採用ミスマッチの抑制にも有効と言えます。

4. 選考・面談

選考では、求職者が自社に入社してほしい人材かどうかの見極めをおこないます。

下記の選考方法で、一般常識や能力を測り、能力や人柄が自社に合うかの判断をする場合があります。

- 書類選考(履歴書、職務経歴書、エントリーシート)

- 適性検査(能力検査、性格診断)

- 面接(個人面接・集団面接・グループワーク)

中途採用の書類選考は、履歴書、職務経歴書をもとに選考をおこなう場合が多く、新卒採用では、履歴書やエントリーシートをもとに選考をおこなう場合が多いです。

また、中途採用の面接は、一般的に1〜3回おこなわれることが多く、それぞれ1対1で実施される場合が多いです。一方で、新卒採用の面接には、1対1の面接だけでなく集団面接やグループワークを取り入れることもあります。

コロナ禍をきっかけに、入社まで一貫してオンラインで完結する企業が多くをしめます。オンライン選考が可能かどうかも候補者の判断材料となるため、まだ導入していない企業は検討しましょう。

5. 内定者フォロー

最終面接を通過した求職者に対して、内定通知をおこないます。

採用活動は採用した人材が自社に定着し、活躍してもらうまでがゴールです。そのため、内定承諾後には、入社までの内定者フォローが重要です。

内定者フォローの目的は内定辞退を防ぐことです。

たとえば、自社理解を促すために情報提供をしたり、内定辞退につながる要因があれば、対応したりといったフォローをおこないます。

特に新卒採用においては、一般的に内定から入社までの期間が長くなりがちです。内定式や内定者の交流会といったイベントの実施に加え、先輩社員との交流を通じたフォローをおこなう企業も多くあります。

6. 入社後フォロー

入社日に必要な事務手続きやオリエンテーションを実施し、採用活動は終了となります。

入社後には採用した人材に定着してもらうよう、早期離職を防ぐためのフォローも欠かせません。

会社や組織、業界理解を深めるための研修を実施したり、社員との人間関係の構築するための交流会を実施したりするなど、入社後のフォロー体制も検討しておきましょう。

採用プロセス策定と改善するメリット

採用プロセスの策定には、緻密な戦略が必要です。リソースが割けない・時間がない企業は難しいですが、採用プロセスの策定により、3つの効果が得られるため取り組みができないか検討しましょう。

- 採用活動の効率化

- 自社に合った人材の採用

- 最低限の採用コスト

1つずつ解説します。

採用活動の効率化が図れる

目標の数字を定めると、採用における課題発見をしやすくなり、採用活動の改善を行えます。採用プロセスで目標の数字を定めるには、以下のステップに採用活動を分解します。

どのステップで課題が発生しているのか」をまず把握し、課題を抽出しましょう。

採用課題についても詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

自社に合った人材の採用につながる

採用プロセスを策定する際に、求職者に対して自社理解の場を設けると自社に合った人材を採用しやすく、さらに長期的な活躍が見込めます。入社後に、ギャップを感じると早期離職につながる場合があります。

自社の理解を深め、入社後のギャップをなくすには、採用ピッチ資料の配布や説明会開催などが効果的です。

採用ミスマッチを防ぐには、採用プロセスの策定を行いましょう。

採用コストを抑えられる

採用方法は年々多様化しており、媒体だけでなくダイレクトリクルーティング、人材紹介などアプローチ方法は多岐に渡ります。ターゲットや採用プロセスを明確に定めることで、どうターゲットにアプローチするかが明確になり、無駄なコストを削減することに繋がります。

効率化した採用プロセス改善のポイント6つ

1. 採用コストが適切かどうか見直す

採用プロセスの課題を見つけるには、まず採用コストが適切かどうか見直しましょう。

採用コストとは、総じて企業が人材を採用する際にかかる費用を指します。

| 外部コスト | 内部コスト | |

| 具体的な費用内容 | 求人媒体への掲載費用 人材紹介に支払う成功報酬費用 | 採用担当者や面接官の採用 業務にかかる人件費 社内の採用業務にかかる費用全般 |

| 見直しポイント | 一人あたりの採用コストが高くなっている 求人を掲載しても自社が求める人材からの応募がない | そもそも内部コストが高い場合 |

1-1. 外部コストを把握する

一人あたりの採用コストが高くなっている場合は、採用チャネルが自社の採用目標や自社が求める人材に合っていない可能性があります。

たとえば、スカウト型採用の場合、中途採用の成功報酬は、採用した人材の理論年収額の約15%に加えて、掲載費用や初期費用などがかかります。それに対して、人材紹介を利用する場合、成功報酬は約35%になり、スカウト型採用と比べると割高です。

そのため、採用目標人数が多い場合に人材紹介を利用すると、採用コストが高くなるなど、利用する媒体によって外部コストは異なります。

また、求人を掲載しても自社が求める人材からの応募がない場合には、媒体の登録者と自社が求める人材の志向性が合っていない可能性があります。このような場合も費用対効果が見込めていない状態と言えるでしょう。

外部コストを把握し、費用対効果を確認することで適切な採用チャネルの選定に役立ち、採用活動の改善につながります。

1-2. 内部コストを把握する

内部コストが高い場合には、採用活動全般が効率よく進んでいない可能性があります。

社内にかかる費用が高い状態であり、募集や候補者対応のフローが合っていない、選考プロセスが適切でないなど、採用活動全般が効率よく進んでいない可能性があります。

内部コストを把握することで、候補者対応のフローや体制の見直しにつなげ、採用プロセスの改善に役立てましょう。

2. プロセスごとの歩留まりを把握する

採用における歩留まりとは、選考過程で次のプロセスに進んでいる割合を指します。

採用活動における具体的な歩留まりとして、下記が挙げられます。

- 応募率

- 書類通過率

- 選考通過率

- 内定承諾率

プロセスごとの歩留まりを把握することで、どこに課題があるかを想定でき、対策を講じやすくなります。

たとえば、特定の面接で通過率が極端に低い場合には、採用基準に問題がないか、面接の属人化がないか、といった仮説が立てられます。ほかにも、内定承諾率が低い場合には、面接での魅力づけがうまくいっていない、選考のスピードが遅い、といった仮説が立てられます。

3. 採用ターゲット・ペルソナを明確化する

採用ターゲットやペルソナを明確化しましょう。効果的な採用活動と採用ミスマッチを防ぐには、採用ターゲットやペルソナの明確化が欠かせません。

以下のステップで、採用ターゲットやペルソナを明確化しましょう。

- 人材要件を洗い出す

- 要件の優先順位を決める

- 採用ペルソナを設計する

採用ペルソナを明確化し、効果的にアプローチをしましょう。

4. 候補者・内定者フォロー体制を構築する

選考辞退や内定辞退、早期離職を防ぐには、フォロー体制の構築が必要です。自社の魅力が伝わらなかったり、実際の働くイメージが湧かなかったりすると辞退につながる場合があります。

選考段階では、こまやかでかつスピーディな候補者対応が求められます。

内定後も、他社に流れないよう内定者理解を深め、自社の理解を促しましょう。

5. 採用管理システムを導入する

リソース不足に悩む企業は、採用管理システム(ATS)の導入を検討しましょう。採用管理システム(ATS)によって、求人票の作成や候補者管理、面接の日程調整などを一括管理が可能です。

自社の課題に合わせて採用管理システムの選択をしましょう。

- 現場社員を巻き込んだ採用活動

- データの可視化

- 新卒採用と中途採用の管理

6. 採用代行会社に委託する

採用プロセス改善といっても簡単にできるわけではありません。ノウハウを蓄積し、PDCAを回し何度も修正・改善を行った企業が採用活動を成功させています。

とはいえ、採用活動は業務負担が多く、運用に手が回らない企業も少なくありません。採用代行会社ならノウハウを持ち、自社の課題を吸い上げ成功に導きます。

コンサルティングタイプや、一部の業務を委託できるなど採用代行会社によってさまざまです。

社員がコア業務に専念するためにも、採用代行会社がおすすめです。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

採用プロセス改善で成功した3社を紹介

ここでは、採用代行サービスを導入し、採用プロセスを改善した3社を紹介します。

異なる課題に対してのアプローチ方法にも注目です。

一貫した採用オペレーションで採用担当の負担を軽減させた【際コーポレーション株式会社】

際コーポレーション株式会社は、「まるごと人事」に候補者対応を依頼し、面接設定数が増加しました。

“「ライフスタイル創造企業」を理念に掲げ、全国に300店舗以上の飲食店や宿泊施設などを展開する際(きわ)コーポレーション株式会社。”

引用:https://marugotoinc.jp/case/kiwacorporation/

まるごと人事導入前は、他の採用代行サービスを導入していましたが、担当者の人事経験や業界知識が乏しく面接の日程調整を全て一人で電話対応し、面接設定ミスや工数がかかることが課題でした。

さらに一人人事でリソース不足。そのため、2024年1月よりサービス導入を開始しています。

以下が、まるごと人事が実際に行ったサービス例です。

- 応募者情報の取り込み

- 応募者への一次連絡

- 希望日程の吸い上げ

- 現場の面接官との日程調整

月間200名を超える対応を全て委託しています。

オペレーション構築やマニュアル化など、自走できる仕組みづくりも実現しました。

採用戦略から候補者フォローまで依頼し初めての新卒採用を成功させた【株式会社FIS】

株式会社FISは、「まるごと人事」独自のダッシュボードツールの導入で、採用活動における本質的な仕事に注力することができました。

“『「あたりまえ」の幸せをつなぐ』をパーパスに掲げ、少額短期保険サービスを提供している株式会社FIS。”

既存の採用活動進捗管理シートを用い、試行錯誤していましたが、課題が見えづらく難航。

まるごと人事独自の、採用進捗が見える化できるダッシュボードツールの導入により、目標に対する改善点が可視化され成果を高める効率的な議論が実現されました。

以下が、まるごと人事が実際に行ったサービス例です。

- 採用の戦略立案

- 候補者対応

- 採用オペレーション

- スカウトの実務

委託された業務だけではなく、日々の採用オペレーションや施策の提案まで支援してもらった結果、自社のノウハウ蓄積につながりました。

採用ピッチ導入で選考工数とミスマッチを減らした【株式会社1sec.】

株式会社1sec.は、「まるごと人事」の採用ピッチ制作サービス導入で、5割程度だった一次選考の合格率が8割程度に引き上がりました。

“『獣医療業界に変革を起こし「動物を救い続けられる」社会を実現させる』を使命に掲げ、細菌検査事業・動物病院事業を展開する株式会社1sec.(旧社名 株式会社VDT)”

まるごと人事導入時の採用課題は、応募数の少なさと属人的な採用活動でした。年間数名だった採用人数を10名前後に増やす計画もあり、2023年6月よりサービス導入を開始しています。

以下が、まるごと人事が実際に行ったサービス例です。

- ビジョンや経営理念などのヒアリング

- 採用ピッチ資料の制作

社長のビジョンを共感し働く魅力を深く知れる採用ピッチ資料による採用ミスマッチを減らすことにも成功しました。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

【パターン別】採用プロセスの改善に向けた4つのポイント

採用プロセスを振り返ることができたら、課題に応じて見直しをおこなっていきます。

ここでは課題ごとに見直しのポイントを解説します。

1. 応募数が少ない場合

応募数が少ない要因として、求人票や募集文、スカウトメール文で自社の魅力が伝わっていない、求人媒体に自社の求める人材があまり登録していないなどが考えられます。

1-1. 募集文・スカウトメール文を改善する

応募が少ない場合には、求人票や募集文、スカウトメール文で自社の魅力が伝わっていない可能性があります。

求職者は多くの求人から応募するかどうかの判断をおこなっています。応募につなげるためには自社の魅力を端的に分かりやすく伝えることがポイントです。

たとえば、「なにをやっている会社か」、「どのようなメンバーがいるのか」、「どのような業務をするのか」といった具体的な情報記載し、求職者に魅力を的確に伝えられるよう意識しましょう。

1-2. 採用チャネルを見直す

魅力的な求人票であっても、掲載した媒体に自社が求める人材の登録が少ない場合には効果的な応募は見込めません。

採用媒体にはそれぞれ特徴があり、登録している人材の属性や志向性もさまざまです。

たとえば、若手や第二新卒層が多く登録しているサービス、ハイレイヤーの人材が多く登録している媒体などが挙げられます。

そのため、媒体の特徴を把握し、自社が求める人材の属性や志向性に合った採用媒体やサービスを選ぶことが重要です。

1-3. 求人の掲載数・スカウトメール送信数を調整する

求人の掲載先が少なかったり、スカウトメールの送信数が少なかったりなど、応募を促す活動の絶対量が足りていない場合も募集に苦戦します。

応募数の目標から逆算して、求職者へのアプローチをおこないましょう。

たとえば、求人媒体に掲載の申し込みをする際には、募集職種での実績データを担当者に確認し、「どのくらいの人数の応募がありそうか」を把握したうえで、掲載する媒体数を調整します。

また、スカウトメールの送信数も目標の応募数に応じて、送信数を調整する、返信率を参考に文面を改善する、といった対応をおこないましょう。

1-4. 人材要件を見直す

人材要件が厳しい場合も、採用市場に該当する人材がおらず、募集に苦戦する場合があります。

人材要件とは、業務内容や自社のカルチャーなどを踏まえて設定され、遂行に必要なスキル、能力、パーソナリティや志向性といった観点をもとに設定します。

また、要件の中で必須条件、歓迎条件などの優先順位をつけると、応募状況によって要件の調整がしやすくなります。

たとえば、設定した人材要件で募集をおこなっても応募が極端に少ない場合には、人材要件が厳しい可能性があるため、要件の緩和も検討しましょう。

人材要件を設定する際には、採用市場やトレンドも踏まえて適切な要件を設定し、設定後は応募状況によって要件を見直すことも必要です。

参考:採用ターゲット設定の重要性、設定にあたってのステップやポイントを解説

2. 書類通過率・面接通過率が低い場合

選考の通過率が低い場合には、選考基準の見直しや選考の役割分担を整理しましょう。

2-1. 選考基準を明確にする

不通過が多い場合は、選考基準が詳細まで定まっておらず、面接官ごとの判断にバラつきがある可能性があります。このような場合には選考基準を一度見直しましょう。

選考基準は「項目」と、項目ごとの到達度を評価する「尺度」の2つがあります。項目ではスキルや能力などの定量面だけでなく、思考力や人間性などの定性面を評価することも重要です。

各項目・尺度に対して「どの項目で、どのくらいの尺度を満たしていればよいか」を定義することで、面接官ごとのバラつきを低減することができます。

選考基準を見直した後は、関係者に情報を共有し、通過率の改善につながっているかどうか、経過を確認しましょう。

2-2. 各選考で見極めるポイントを明確にする

選考の各ステップで、求職者のなにを見極めるかが明確になっていない場合も、面接の質に影響し、選考の通過率が低くなる要因のひとつです。

たとえば、一次面接ではカルチャーフィットを、二次面接ではスキルや現場メンバーとのコミュニケーションを見極めるといったように、面接ごとの役割を明確にするとよいでしょう。

面接ごとに見極めるポイントが明確になり、本来通過させるべき人材を不通過にしてしまうリスクを低減できます。

3. 選考辞退率・内定辞退率が高い場合

辞退率が高い場合には、選考フローの見直しを検討しましょう。選考段階にも、自社への理解を深めてもらい、志望意欲を醸成させることが重要です。

3-1. 選考フローを見直す

選考辞退や内定辞退が多いときは、選考フローの見直しが必要です。

選考辞退の理由として、自社への理解が深まっていなかったり、魅力を感じてもらえていなかったりといった要因から志望意欲を高められていない場合が考えられます。

選考前だけでなく、選考段階でも、求職者の自社理解を深める、魅力づけをおこなうプロセスを取り入れるのが効果的です。

たとえば、カジュアル面談を導入して、自社と求職者が相互理解をする機会をつくる、選考途中で社員から話を聞ける機会を設ける、といった取り組みが挙げられます。

3-2. 選考通過の連絡を迅速におこなう

選考通過の連絡をスピーディーにおこなうことで、選考辞退や内定辞退の抑制につながります。

求職者は複数の企業の選考を受けていることが多いため、通過の連絡に時間をかけてしまうと、選考が進んでいる企業を優先したり、先に内定が出た企業を選んでしまったりといった事態が起こり得ます。そのため、通過の連絡は迅速におこない、求職者が他社に内定を決めてしまうリスクを低減することが重要です。

たとえば、採用管理システムを導入して応募者の選考状況の把握をしやすくする、採用代行サービス(RPO)を活用して応募者対応を依頼する、といった対策が挙げられます。

3-3. 内定者フォローを強化する

内定辞退を防ぐには、内定者フォローの強化が重要となります。

内定辞退の理由はさまざまですが、内定後に業務や人間関係への不安が生じるなどが挙げられます。

内定後には詳細な業務内容を説明する、一緒に働くメンバーと交流の機会を設けるなど、内定者の不安を払拭することが重要です。

また、内定辞退の兆候を見逃さないよう、採用担当者が内定者と定期的にコミュニケーションを取ることもポイントです。

内定者フォローの詳しい方法は下記の記事も参考にしてみてください。

参考:内定者フォローの目的や流れ、内定辞退を防ぐためのポイントを解説

4. 早期離職率が高い場合

早期離職の要因として、求職者が入社前の印象と、入社後の実態にギャップが生じることが挙げられます。入社前後のギャップをなくすためには、選考中や内定後に自社への理解を深めてもらうことが重要です。

また、入社後には、採用した人材が社内で活躍できるようフォローをおこないましょう。

4-1. 入社前後のギャップをなくす

入社前後のギャップをなくすためには、自社のポジティブな面だけではなく、課題も含めた実態を伝え、正しく理解してもらうことが重要です。

たとえば、カジュアル面談を導入して求職者と企業間が相互理解できる場を設ける、一緒に働くメンバーと会話をする機会をつくるといった取り組みが挙げられます。

4-2. オンボーディングを見直す

入社後のフォローが不十分な場合も、早期退職につながるリスクと言えます。

オンボーディングとは、入社した人材にいち早く職場に慣れてもらうことで、組織への定着・戦力化を促すための取り組みです。

たとえば、オリエンテーションや研修を実施して会社や事業、組織に関する理解を深めてもらう、社員との懇親の場を設けて人間関係の構築をしてもらうといった取り組みが挙げられます。

また、定期的に1on1を実施して入社者が抱えている不安を把握し、早期離職の兆候があれば、必要な対策を講じることが重要です。

採用プロセスの改善によって、採用活動の効率化を図りましょう

本記事では一般的な採用プロセスや課題の発見方法、改善に向けた対応方法を紹介しました。

採用成功には、自社に合った採用プロセスの策定と、運用を進めるなかでの改善がポイントです。

採用プロセスを改善していくために、プロセスのどの段階で課題が発生しているのか、数値やデータをもとに客観的に把握しましょう。

とはいえ、把握した課題をもとに要因を見極め、対策を講じるにはリソースを割く必要があり、またノウハウがないと難航するケースが多いでしょう。

まるごと人事では、採用に関する無料相談を受け付けています。

自社に合った採用プロセスの確立や、効果的な採用活動にお悩みの際は、まるごと人事にお問い合わせください。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【DL資料あり】エージェントコントロールとは?|採用が上手くいく5つのポイントを解説!

- 採用企画

- 採用オペレーション

ブラインド採用とは?メリット・デメリット、導入手順や注意点を徹底解説

- 採用企画

採用力とは?高い企業の特徴と強化するための7つの方法

- 採用企画

新卒採用計画の立て方|8つのステップやテンプレート例もご紹介

- 採用企画

- 採用オペレーション

第7回 人事評価とキャリア支援:成長を可視化する仕組みとは【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

第3回 中小建設企業が直面する「母集団形成」の壁【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画