採用・労務・経理に関するお役立ち情報

採用競争が激化している現代において、多くの企業が採用活動で様々な工夫を凝らしていますが、期待される成果を得られていないケースも少なくありません。

採用を成功させるには、採用活動の精度向上と並行して、企業の『採用力』を高めることが重要です。

本記事では、採用力の定義、向上で得られるメリット、採用力を向上させる方法などを解説します。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

目次

採用力とは

一般社団法人 日本採用力検定協会は、採用力の定義を次のように定めています。

「組織および社会に有益な採用活動を設計・実行する力」

一般に「採用力」とは、自社の魅力を明確にした上で、求職者に向けて積極的に情報を発信し、アピールするための総合的な計画力と実行力を指します。人材戦略に基づいた採用計画の立案から、採用活動の実施、人材の受け入れ、育成、定着化施策まで、多岐にわたる知識や技術が求められます。

採用力が注目される背景

採用力が注目される背景には、主に次の2つの要因が考えられます。

- 人手不足の深刻化

- 戦略人事への注目度の高まり

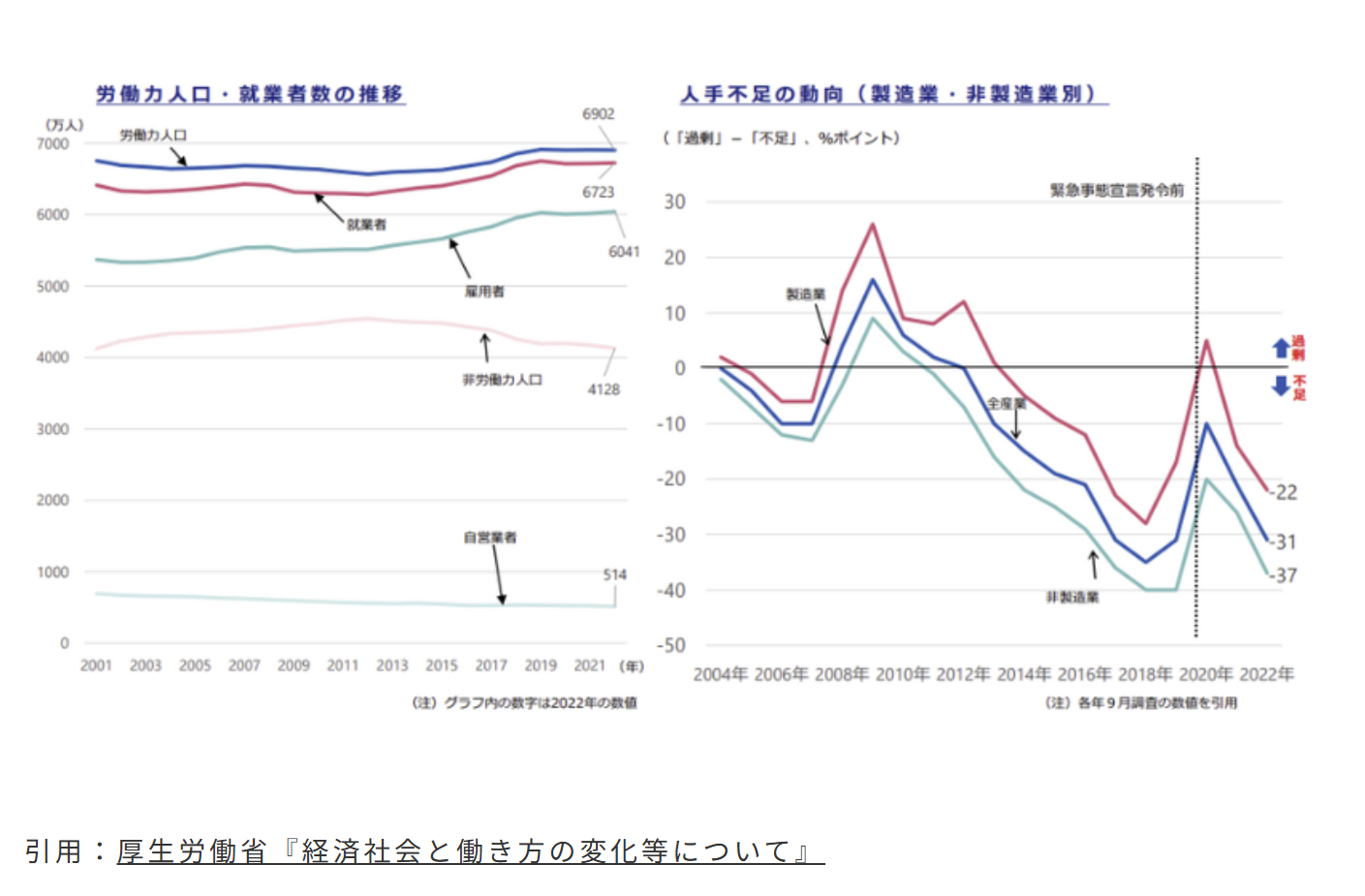

厚生労働省が公表している『経済社会と働き方の変化等について』によると、女性や高齢者の労働参加が進んだ結果、労働力人口・就業者数は増加傾向にあります。しかしその一方で、人手不足の状況は深刻さを増しており、令和4(2022)年にはコロナ禍以降で最も人手不足感が強まっていることが示されています。

激化する採用競争において求める人材を獲得するためには、人材を採用する力、すなわち『採用力』の向上が不可欠であり、多くの企業で注目されるようになったと推察されます。

また、採用のあり方が単なる人員補充から、企業の事業戦略や経営戦略に合わせた人材採用へと変化してきた点も、採用力が注目されるようになった要因の一つと考えられます。

採用力を構成する5つの要素

採用力は、以下5つの要素で構成されています。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| パースペクティブ(採用に対する視座) |

|

| マインド(採用に向き合う姿勢) |

|

| ナレッジ(採用を良くするための知見) |

|

| スキル(採用を良くするための技能) |

|

| アクション(採用における意思決定) |

|

採用力を高めるためには、5つの要素をバランス良く向上させていく取り組みが重要です。

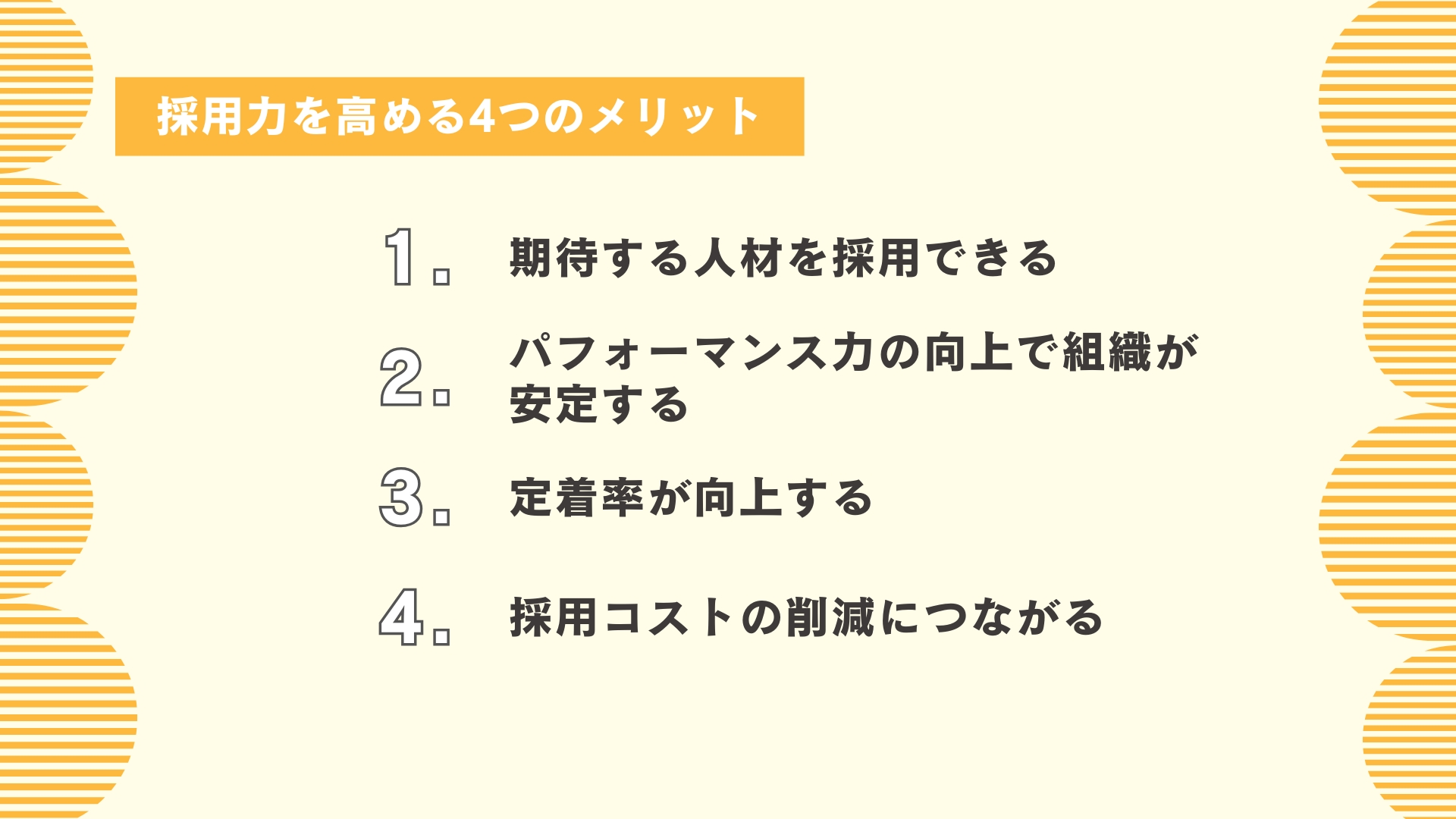

採用力を高めることで得られる4つのメリット

採用力を向上させることで得られるメリットは、主に以下の3つです。それぞれについて解説します。

1.期待する人材を採用できる

採用力が向上することで、企業が期待する人材を採用できる可能性が大幅に高まります。

求める人材を的確に採用できれば、その人材が組織の成長に大きく貢献してくれるでしょう。また、適切な人材が定着することで、採用コストや育成コストを抑制でき、企業の生産性向上にもつながります。

2.パフォーマンス力の向上で組織が安定する

求める人材を適切に採用できるようになると、人材が長期的に定着し、組織のパフォーマンスが向上、安定した成長基盤の構築につながります。

その結果、組織全体が一体となって目標に向かう体制が整い、社員も同じビジョンと成長を見据え、高いモチベーションで業務に取り組むようになるでしょう。

3.定着率が向上する

採用力を高めるためには、会社の理念を求職者に分かりやすく伝え、働きがいのある環境を整備することが必須です。そうすることで、会社の価値観に合う人材からの応募が増え、入社後のミスマッチによる早期離職を防ぐことができます。さらに、働きやすい環境は、社員のエンゲージメントを高め、定着率の向上に繋がります。

離職率が低下すれば、常に採用を繰り返す必要がなくなり、採用コストや新人教育の負担が軽減されます。さらに、経験豊富な社員が長く在籍することで、社内のノウハウやスキルが蓄積され、組織力の向上にもつながるでしょう。

4.採用コストの削減につながる

採用力が向上すると、採用活動にかかる費用や時間を大幅に削減できます。

自社に適した採用手法を選定し、効果的な求人広報を展開できれば、無駄な媒体費用や人材紹介手数料を抑えられるでしょう。また、採用基準が明確になり選考プロセスが最適化されれば、面接回数や選考期間の短縮が可能になります。

さらに、採用のミスマッチが減少すれば、再度の採用活動を行う頻度も少なくなります。入社後すぐに退職されてしまうと、採用にかけた時間とコストが無駄になるだけでなく、再び募集から始めなければなりません。

採用力の向上により、一度の採用活動で自社に適した人材を獲得できるようになれば、長期的な視点で見ても採用にかかる総コストを大きく削減できるでしょう。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

採用力が高い企業の特徴6選

採用力を高めるためには、企業力、理念・社風、労働環境、採用活動の4つの要素がバランス良く互いに高め合う状態を作り出すことが大切です。では、採用力の高い企業にはどのような特徴があるのでしょうか。

採用の目的・目標が明確である

採用力の高い企業は、採用の目的と目標が明確です。採用の目的には、例えば、既存業務における人員不足を補充するための採用、新規事業や業務を担う即戦力人材の採用、将来の幹部候補や新卒採用といった育成を前提とした採用などがあります。

これらの目的は、将来の事業展開やビジョンといった長期的な視点に基づいている必要があります。採用力の高い企業は、この点も明確です。

さらに、これらの人材をどの部署にいつまでに何名採用するかといった具体的な目標が設定されている点も特徴と言えるでしょう。

採用ターゲットが明確である

採用力のある企業は、採用したい人材の要件や人物像を明確かつ具体的に定義できているという特徴があります。自社にどのようなスキルを持った人材が必要なのかを、事業計画と現状を把握した上で、求める人材の具体的な人物像を言語化しておくことが重要です。

適切な採用手法を選ぶ

採用手法には、転職サイト、求人誌、人材紹介など様々なものがあります。採用手法が多様化している現代において、自社に適した方法を選定しないと、「求人に十分な応募が集まらない」「求める人材と出会えない」といった状況に陥る可能性があります。

採用力を高めるためには、自社にとって適切な採用手法を選ぶ力も不可欠です。

評価基準を共通化している

採用担当者が複数いる場合、評価基準を共通化しておかないと、担当者によって判断がばらつきやすくなります。自社と相性の良い人材を的確に選考するため、評価基準をきちんと定め、担当者全員が同じ目線で採用活動を進められるようにしましょう。

特に、人材への評価がばらつきやすいのは面接です。面接の評価基準を明確化する「面接評価シート」を活用し、選考をスムーズに進めることをお勧めします。

選考スピードが速い

採用力が高い企業は、書類選考から面接、内定出しまでの選考プロセスをスピーディーに進めています。人材獲得競争が激しい現代では、優秀な人材ほど複数の企業から選考を受けており、意思決定のスピードが採用成否を左右します。

書類選考の結果連絡を当日中に行う、面接日程を候補者の都合に合わせて柔軟に設定する、面接後は即日または翌日に合否を伝えるなど、候補者を待たせない体制を整えているでしょう。

また、選考スピードを速めるために、面接官のスケジュール調整をスムーズに行える仕組みづくりや、評価基準の明確化による迅速な合否判断も実現しています。候補者に対する丁寧かつ迅速な対応は、企業への信頼感を高め、内定承諾率の向上にもつながるでしょう。

入社後の丁寧なフォロー体制ができている

採用力の高い企業は、自社に適した人材を見抜く採用力と、社員が働きやすい労働環境を整備する力を持っています。その結果、内定者の入社率が高く、入社後の定着・活躍にもつながりやすい傾向があります。

内定者の辞退を防ぎ、スムーズな入社を迎えるためには、丁寧なフォロー体制が不可欠です。

また、「残業削減によるワークライフバランスの向上」や「公平性の高い人事評価制度によるモチベーション維持」などの継続的な取り組みを通じて、入社後の人材定着・活躍を促進する工夫も必須です。

採用力の低い企業に共通する特徴6選

入社後の早期退職の3大要因は、「ギャップ(入社前後の認識のずれ)」「リレーション(職場での人間関係)」「キャパシティ(能力や仕事量の不一致)」とされています。これらを踏まえると、採用力の低い企業にはどのような共通の特徴が見られるのでしょうか。

人材の採用基準が高い

人材の採用基準が高すぎると、書類選考すら通過せず、採用が滞ってしまうことがあります。優秀な人材の獲得は、全ての企業の共通の願いです。

ただし、要件を高く設定するほど、競合他社との人材獲得競争が激しくなる可能性も考慮する必要があります。

採用ターゲットを定める際は、理想的な要件と最低限必要な要件の2つを定義しておくことが有効です。

関連記事:https://marugotoinc.jp/blog/recruitment-persona/

採用基準が曖昧で一貫性がない

採用基準が明確に定まっていない企業は、採用力が低い傾向にあります。面接官によって評価のポイントが異なり、ある面接官は合格と判断した候補者を、別の面接官は不合格とするようなケースが発生します。

評価基準が曖昧だと、自社に適した人材を見極められず、採用のミスマッチが起きやすくなるでしょう。結果として、入社後に期待したパフォーマンスを発揮してもらえなかったり、早期離職につながったりする可能性があります。

採用基準を明確にし、面接評価シートなどを活用して全ての面接官が同じ視点で候補者を評価できる体制を整える必要があります。

現場と連携がとれていない

業務内容や仕事環境を最も理解しているのは現場社員です。現場と連携し、最新情報を求職者に共有できるようにしましょう。

古い情報での求人掲載や、誤った情報の求職者への伝達は、ミスマッチを引き起こす可能性があります。

採用リソースの不足

採用活動は、採用戦略の策定、採用手法の選定、採用広報、募集作成、求職者対応、内定者フォローなど、多岐にわたる工程をこなす必要があります。

人材不足が深刻化している昨今、優秀な人材は多くの企業が求める存在であり、採用スピードも大事といえるでしょう。事前に目標達成に必要なリソースが揃っているか確認しましょう。不足している場合は、採用代行サービスの活用も有効な手段の一つです。

選考プロセスの進行が遅い

書類選考の結果連絡や面接日程の調整、合否の通知など、選考プロセス全体の進行が遅い企業は採用力が低いといえるでしょう。候補者は複数の企業に応募しているため、選考の進行が遅いと他社に流れてしまう可能性が高まります。

特に優秀な人材ほど、早期に内定を獲得し就職活動を終えたいと考えているでしょう。連絡が遅いと「自分は期待されていない」と感じさせてしまい、候補者の志望度を下げる要因にもなります。

面接官のスケジュール調整に時間がかかる、合否判断に時間を要するといった課題がある場合は、選考フローの見直しや意思決定プロセスの改善が求められます。

社員の離職率が高い

社員の離職率が高い企業は要注意です。もちろん、社員がキャリアアップなどを目指して転職するのは自由であり、企業が無理に引き止めるべきではありません。

しかし、仕事内容が期待と異なった、人間関係がうまくいかない、やりがいを感じられないといったネガティブな理由での離職が多いのであれば、採用活動の見直しと労働環境の改善が急務と言えるでしょう。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

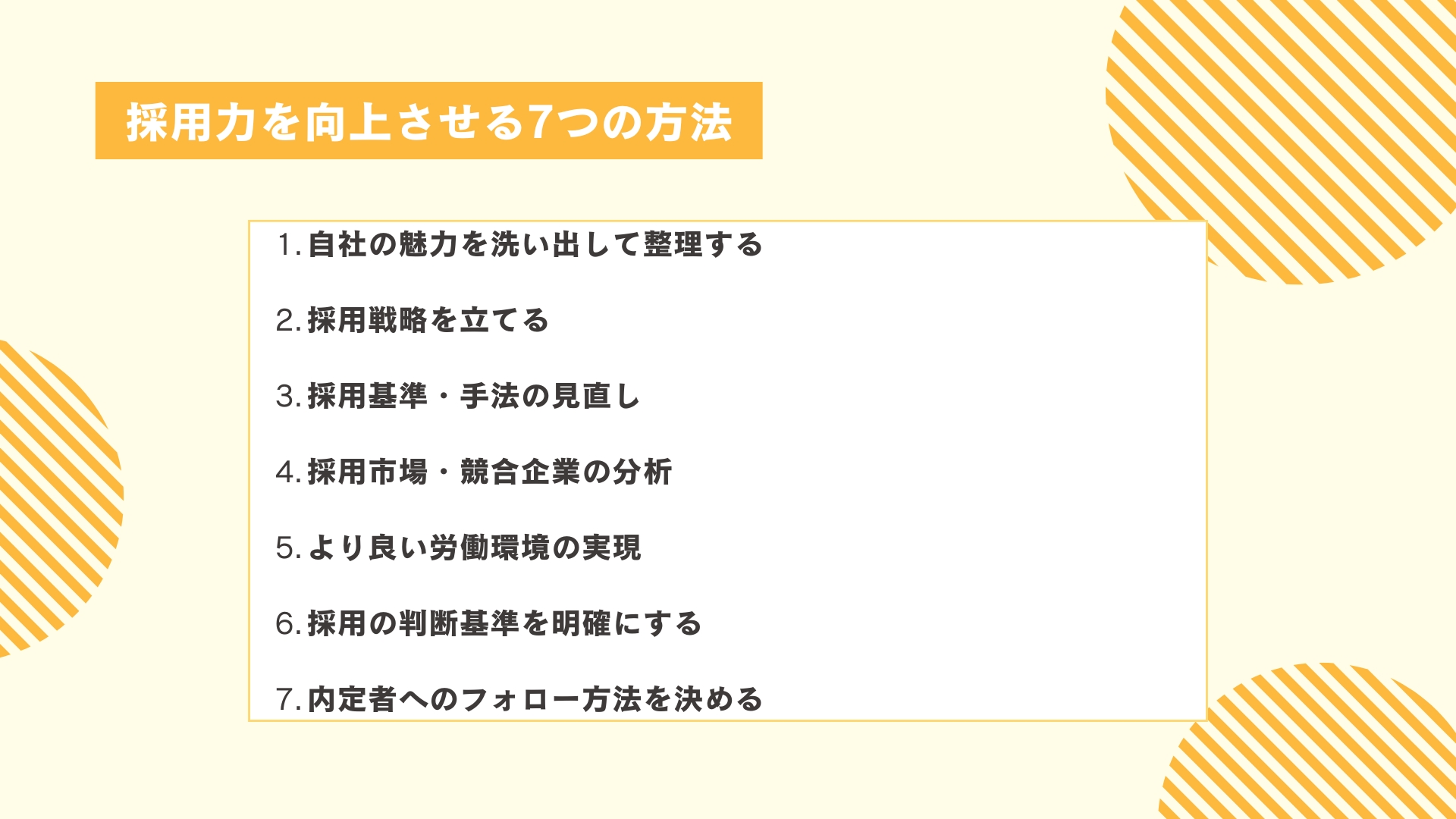

採用力を向上させる7つの方法

採用力の向上は、企業の将来に大きく影響します。以下に、採用力を高めるための7つの方法を紹介します。

1.自社の魅力を洗い出して整理する

採用力のある企業は、仕事内容や待遇面だけでなく、競合他社にはない独自の魅力を発信しています。まず、自社の強み・魅力を整理し言語化すること、そしてそのアピール方法を工夫することがポイントです。

強み・魅力の言語化には、全社横断のプロジェクトを立ち上げ、数ヶ月の時間をかけて実施するケースが多いようです。採用活動に活用するには、ホームページやSNSなどの媒体で発信するだけでなく、画像や動画、投稿へのコメントなど多様な方法を試行錯誤することが大切です。これらの活動を地道に続けることで、求職者にまずは自社への興味・関心を持ってもらうことが大事です。そのためにも、自社が持つ独自の魅力をしっかりと洗い出すことが何よりも大切なのです。

2.採用戦略を立てる

自社に適した人材を的確に採用するためには、採用戦略が不可欠です。採用戦略とは、自社の成長に貢献してくれる人材を効率的に採用するための戦略を指します。

採用戦略を立案することには、次のようなメリットがあります。

- 希望する人材を自社の求人に集めやすくなる

- 自社にとって理想的な人材を採用しやすくなる

- 選考辞退や内定辞退を減らせる

- 入社後の早期離職を防げる

成功への鍵は、緻密に練られた採用戦略にあると言えるでしょう。

3.採用基準・手法の見直し

人材が集まらず母集団形成に課題がある場合は、採用基準を見直し、高すぎる合格基準や本当に必要な要件を再検討しましょう。採用方法も様々ですが、メリット・デメリットを踏まえ、採用ターゲットに合った最適な採用手法を見直すことが成功の鍵となります。

4.採用市場・競合企業の分析

常に変化する採用市場の動向に目を向けておく必要があります。条件の良い労働条件を提示している競合他社の求人情報と比較検討し、自社の訴求ポイントを設定することも重要です。企業イメージ、強み、知名度といった競合他社の魅力を分析し、継続的な取り組みを進めていきましょう。

5.より良い労働環境の実現

求職者が企業への入社を決める際、重視するポイントは給与、待遇、福利厚生、勤務条件といった労働条件です。また、近年普及してきたリモートワークを活用した勤務体系なども重要なアピールポイントとなります。職場環境の改善に取り組むことは、働きやすい環境の実現につながり、ひいては企業全体のイメージアップが期待できます。

6.採用の判断基準を明確にする

採用担当者も人間である以上、明確な判断基準がないと主観的な判断に偏りがちです。複数の採用担当者がいる場合、判断に個人差が生じ、「採用すべきだった人材を見送ってしまう」といったミスが起こる可能性も高まります。

判断基準を明確にし、採用成功率を高めるための工夫を行いましょう。

7.内定者へのフォロー方法を決める

希望する人材を採用できても、入社に至らなければ、採用活動にかけた時間と労力は無駄になります。「採用した人材が入社し、定着するまでが採用活動」という意識を持ち、内定者へのフォローを怠らないことが留意すべき点です。

内定者の不安を取り除き、入社への安心感を増すために、以下の施策を検討しましょう。

- 入社前の社内見学機会の設定

- 入社前のカジュアルな面談機会の設定

- 入社前の気軽な連絡体制の構築

これらの取り組みは、内定辞退の可能性を低減する効果が期待できます。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

【新卒・中途別】採用力を強化する具体的な施策

採用力の強化には、新卒採用と中途採用それぞれに適した施策を実施する必要があります。新卒採用では早期接触や大学との連携が重要となり、中途採用では転職者の動機に応じたアプローチが効果を発揮するでしょう。以下では、それぞれの採用シーンで有効な具体策を解説します。

新卒採用で採用力を高める施策

新卒採用において採用力を高めるには、学生との早期接触と継続的な関係構築が重要視されます。インターンシップの充実や大学との連携強化、早期選考の実施という3つの施策を組み合わせれば、優秀な学生を効果的に獲得できるでしょう。

| 施策名 | 具体的な取り組み内容 |

|---|---|

| インターンシップの充実 |

|

| 大学連携の強化 |

|

| 早期選考の実施 |

|

インターンシップでは、学生が実際の業務を体験しながら企業文化や社員の雰囲気を肌で感じ取れる貴重な機会を提供します。大学との信頼関係を築くには継続的な協力が必要となるため、単年度で終わらせず長期的な視点で取り組む姿勢が求められます。

中途採用で採用力を高める施策

中途採用では、専門性の高い人材へのピンポイントなアプローチと、転職者の多様なニーズへの対応が採用力向上の要となります。業界特化型チャネルの活用と転職動機に応じたアプローチという2つの軸で施策を展開すれば、質の高い採用を実現できるでしょう。

| 転職動機 | 効果的な訴求ポイント |

|---|---|

| キャリアアップ |

|

| 年収アップ |

|

| ワークライフバランス |

|

| 新しい挑戦 |

|

業界特化型チャネルでは、IT業界向けの転職サイトや管理部門特化型のエージェントなど、職種や業界に応じた最適な媒体を選定します。候補者の転職理由を丁寧にヒアリングし、自社で実現できる価値を具体的に提示すれば、内定承諾率の向上につながります。

採用力強化に役立つツール・サービスの活用

採用力を高めるには、外部のツールやサービスを効果的に活用する選択肢もあります。以下では、採用力強化に貢献する主要なサービスを紹介します。

採用代行(RPO)サービスの活用

採用代行サービスは、採用業務の一部または全体を外部の専門企業に委託する仕組みです。自社に採用ノウハウが不足している場合や、人事部門のリソースが限られている場合に有効な解決策となります。求人票の作成から応募者対応、面接日程の調整、内定者フォローまで、幅広い業務をサポートしてもらえるでしょう。

採用代行の主なメリットは、以下のとおりです。

- 採用のプロフェッショナルによる戦略立案と実行支援

- 人事担当者の業務負荷軽減とコア業務への集中

- 最新の採用トレンドやノウハウの活用

- 採用プロセスの標準化と品質向上

専門企業のノウハウを活用すれば、採用活動の質を短期間で向上させられます。自社で蓄積が難しい採用ノウハウを学べるため、将来的な内製化に向けた基盤づくりにも役立つでしょう。

アセスメントツールの導入

アセスメントツールを導入すれば、候補者の能力や適性を客観的に評価でき、採用のミスマッチを防止できます。性格診断や能力テスト、適性検査などを選考プロセスに組み込めば、面接だけでは把握しきれない候補者の特性を可視化できるでしょう。

データに基づいた採用判断が可能になるため、面接官の主観的な評価に頼らず、公平な選考を実現できます。入社後の配置先検討やオンボーディング計画の立案にも活用でき、人材の早期活躍を支援できるでしょう。複数の候補者を比較検討する際にも、統一された指標で評価できるため、採用の精度が高まります。

福利厚生サービスの充実

福利厚生の充実は、企業の魅力度を高め、他社との差別化を図る有効な手段です。総合型の福利厚生サービスを導入すれば、レジャー施設の割引や育児支援、健康促進プログラムなど、多様なメニューを低コストで提供できます。求職者が企業を選ぶ際の判断材料として、福利厚生の内容は重視されるポイントです。

リモートワーク支援、資格取得補助、社員食堂、フィットネスジム利用補助など、自社の社員が実際に求める制度を整備しましょう。福利厚生が充実していれば、採用活動での訴求力が増すだけでなく、既存社員の満足度向上にもつながります。求人票や採用サイトで福利厚生の内容を具体的にアピールすれば、応募数の増加が期待できるでしょう。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

採用力強化に成功した企業事例

採用力の向上に取り組み、実際に成果を上げている企業の事例から学べる点は多くあります。リファラル採用や採用プロセスの改善など、具体的な施策と効果を確認すれば、自社の採用活動に活かせるヒントが見つかるでしょう。

リファラル採用で成功した事例

リファラル採用とは、既存社員からの紹介を通じて人材を獲得する手法です。社員が自社の魅力を理解した上で知人を紹介するため、企業文化にマッチした人材と出会いやすく、入社後の定着率も高い傾向にあります。

リファラル採用で成果を上げた企業の取り組みと成果は、以下のとおりです。

| 企業名 | 実施した主な施策 | 得られた成果 |

|---|---|---|

| 株式会社アカツキ |

| 中途採用の3割以上をリファラル経由で獲得し、価値観を共有できる質の高い人材の採用に成功 |

| freee株式会社 |

| 品質保証チームの採用拡大に成功し、専門人材の効率的な獲得を実現 |

| トヨタ自動車株式会社 |

| エンジニアを中心に優秀人材の獲得が進み、社員の帰属意識向上にも貢献 |

アカツキでは、社員に対する紹介インセンティブ制度や経費補助金制度を整備し、経営者自らが企業価値を発信する取り組みを継続しました。freeeでは、既存社員があらかじめ社風や価値観を伝えるため、入社後のギャップを防ぎやすくなっています。

リファラル採用を成功させるには、社員が自社を誇りに思える組織づくりと、紹介しやすい制度設計が欠かせません。

採用CX・プロセス改善で成功した事例

採用CXとは、候補者が採用プロセスで体験する全ての接点における満足度を指します。選考スピードの向上や面接品質の改善など、候補者目線でのプロセス最適化が採用力強化につながります。

採用CX・プロセス改善で成果を上げた企業の取り組みと成果は、以下のとおりです。

| 企業名 | 実施した主な施策 | 得られた成果 |

|---|---|---|

| 株式会社メルカリ |

| 採用の仕組みを整備し、世界に通用する企業として求職者一人ひとりに寄り添う採用を実現 |

| LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社 |

| 候補者満足度の向上により内定承諾率が改善し、採用競争力が強化された |

メルカリでは、2018年ごろまで採用の仕組みが整備されておらず、採用プロセスやシステムの使い方もバラバラでした。「世界に通用する企業」を目標に、求職者一人ひとりを大切にする採用へとシフトした結果、採用力が大きく向上しています。

LINEヤフーコミュニケーションズでは、応募から内定までの期間短縮や、面接後の迅速なフィードバック提供により、候補者の満足度を高めました。候補者の不安を取り除く丁寧な対応を心がければ、内定承諾率の向上が期待できるでしょう。

まとめ

採用力を高めるためには、「自社の魅力を発信する力」「自社に適した採用手法を選定する力」「人材を見極める力」「入社した人材を定着させる力」などを磨く必要があります。

採用力は、継続的な取り組みによって必ず向上させることができます。自社の魅力を洗い出し、適切な採用戦略を立案し、内定者のフォロー体制を整備するなど、着実に採用力を高めていきましょう。

採用に関してご不明な点やお困りごとがございましたら、アウトソーシング・相談先の候補として「まるごと人事」を検討してみてください。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との比較や導入手順、メリット・デメリットを解説!

- 採用企画

採用活動をオンライン化するメリット・デメリットとコツを紹介

- 採用企画

採用活動のデータ分析の方法と具体的な活用例を紹介

- 採用企画

第8回 女性・若手・外国人─多様性時代の採用視点【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

【実践シート付き】新卒採用における効果的な4つの戦略の立て方

- 採用企画

- 採用オペレーション

中途採用の方法13種類の特徴を比較!トレンドや自社に合った採用方法も紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル