採用・労務・経理に関するお役立ち情報

企業の成長に欠かせない「人材採用」ですが、採用後に「思っていた人材ではなかった」「すぐに辞めてしまった」といった悩みを抱えている採用担当者は少なくありません。こうした状況は「採用ミスマッチ」と呼ばれ、コスト損失や離職増加、生産性の低下など、組織全体に深刻な悪影響をもたらします。

この記事では、採用ミスマッチが起きる背景や原因を明らかにしたうえで、具体的な防止策をステップごとに解説します。さらに、採用活動の改善に役立つ視点や、企業が実践できる取り組みも紹介しており、新卒・中途を問わず、持続的な採用成功に向けたヒントが得られる内容です。

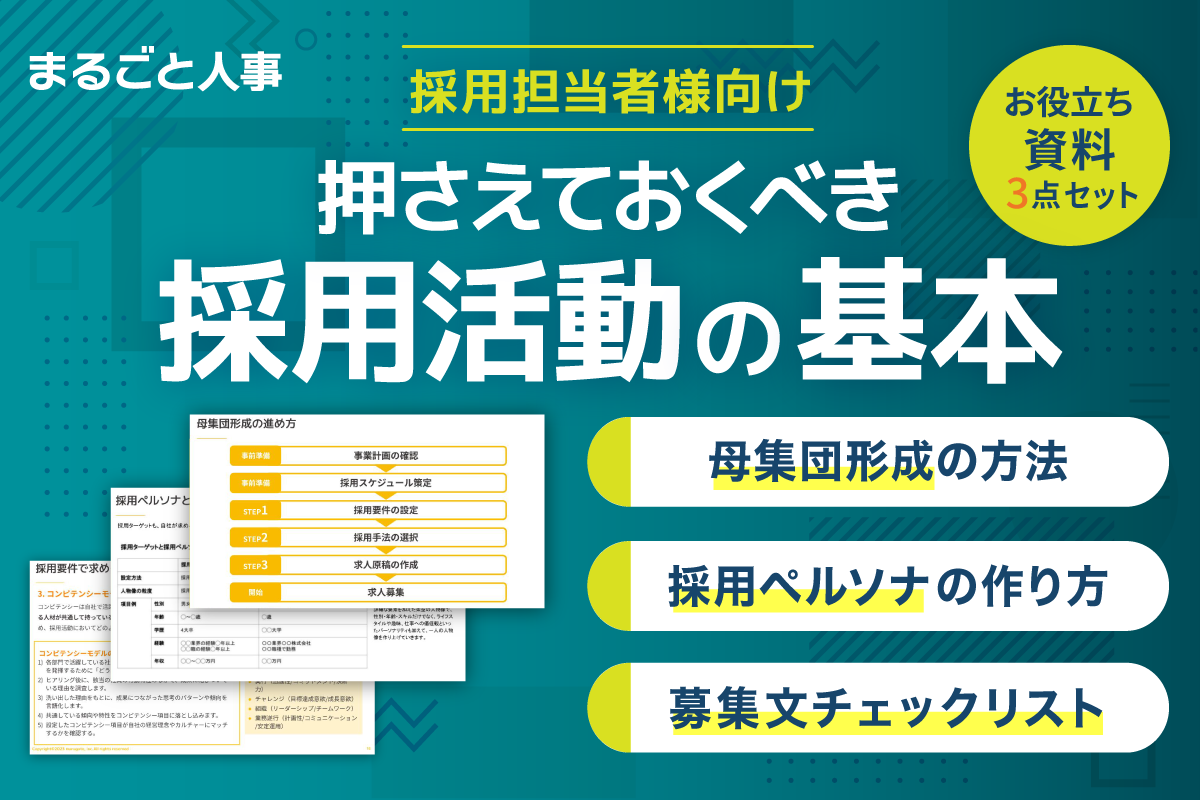

【採用活動の基本3点セット】

採用活動を始める前に

押さえておくべきポイントを

まとめたお役立ち資料を無料公開中!

目次

採用ミスマッチとは?早期離職のデータも紹介

採用ミスマッチとは、企業と候補者双方において入社前の期待値と、入社後の実態にギャップが生じている状態を指します。ギャップが生まれる要素は、業務内容や役割、カルチャーや社風など多岐に渡ります。

たとえば、候補者が入社前に想定していた業務と入社後に実際に行う業務が異なる場合や、企業が候補者に期待していた業務が候補者のスキル不足によって遂行できない場合などが挙げられます。

実際、2025年卒で就職先を安易に決めてしまったと感じる学生は43.6%にわたることもわかっています。2025年卒学生の就職確定率は91.7%と高値であり、さらに内定取得社数の平均値も増加しています。

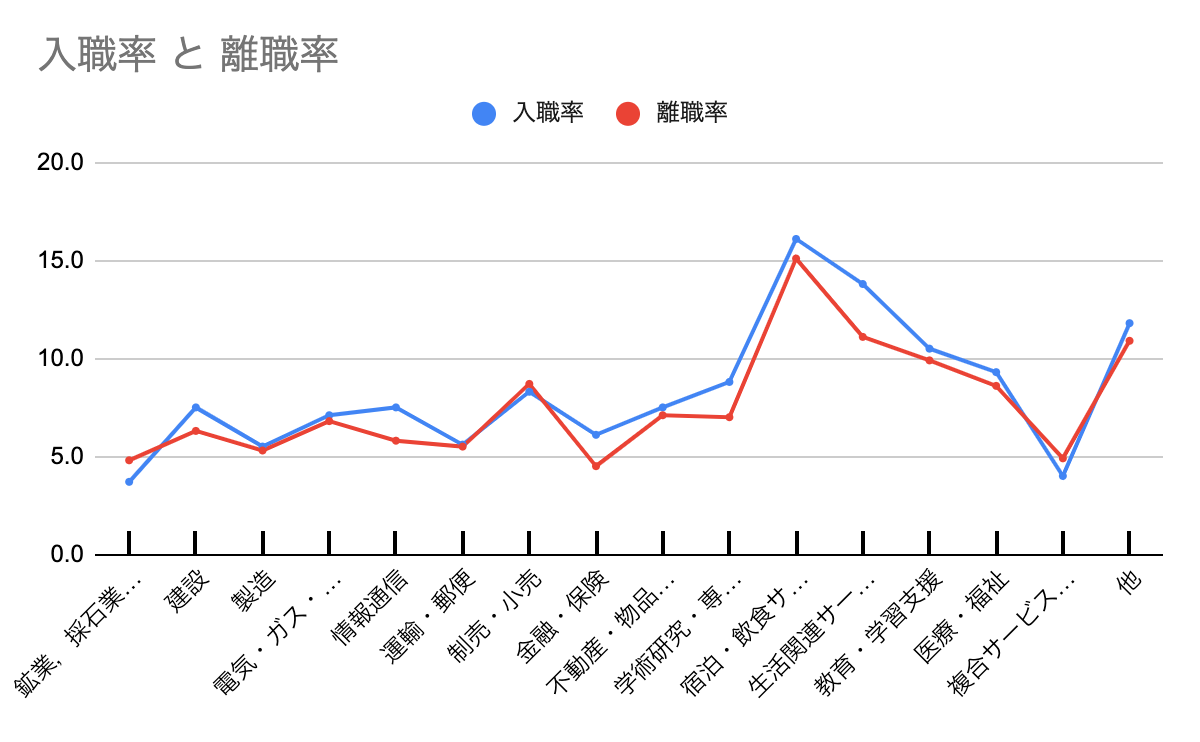

令和6年上半期職種別の、入職率と離職率をグラフでみてみましょう。

出展:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-1/dl/gaikyou.pdf

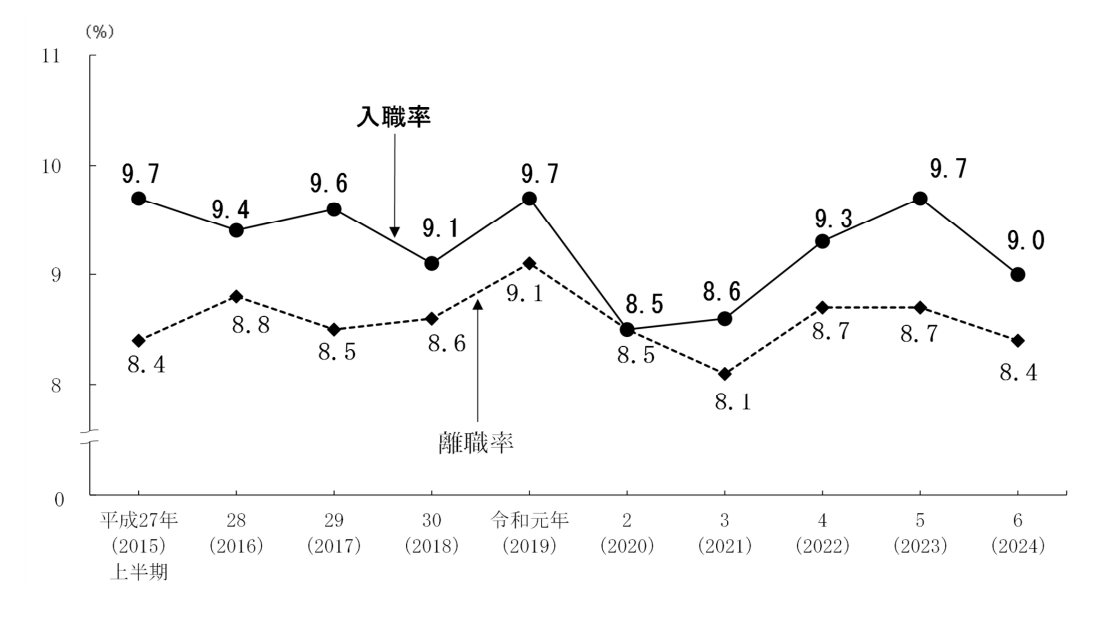

離職率は、ここ数年で上昇しているわけでなく、一定数離職している数はいるということが次のグラフでわかります。

出展:https://marugotoinc.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/unnamed-2.png

ここで大事なのは離職の原因です。離職の原因を理解し、適切な対処が求められます。

以下が、厚生労働省が発表した若者の離職原因ランキングです。

- 1位 給与に不満がある

- 2位 将来性・安定性に期待が持てない

- 3位 労働時間が長い

- 4位 仕事上のストレスが大きい

- 5位 職場の人間関係がつらい

入社前後で企業と候補者双方においてギャップが生じない採用戦略が必要です。

なぜ採用ミスマッチ対策が求められているのか

労働市場の変化や価値観の多様化により、企業と求職者の間で期待のすれ違いが生じやすくなっています。採用活動の失敗は、金銭的な損失だけでなく、既存社員への悪影響や企業の信頼低下にもつながります。

採用した人材が長期的に活躍するには、入社前からの丁寧な情報共有と、制度設計を見直すことが欠かせません。採用ミスマッチを防ぐことは、人材確保の質を高め、組織全体の持続的成長にも直結します。

採用市場の変化と求職者の価値観シフト

新卒や中途を問わず、転職に対する抵抗感は年々薄れています。特に若年層では、給与や労働条件に不満を抱いた時点で離職を検討する傾向が顕著です。厚生労働省の調査でも、大学卒の約3割が入社から3年以内に職場を離れています。

また、仕事選びにおいて重視される基準は「安定」から「自己成長」や「働きがい」へと移行しています。企業はこうした志向の変化を踏まえ、求職者が求める情報を的確に提供しなければ、入社後のギャップにつながりかねません。

参照:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します

離職率・採用コストの高止まりが招く経営リスク

採用後の早期離職が続くと、企業にはさまざまな損失が発生します。

まず、人材の補充や育成にかかった費用が無駄になります。加えて、離職者の業務をカバーするため、既存社員の負担が増え、モチベーション低下や生産性の悪化を招くことがあります。

さらに、退職者の評判や口コミによって企業イメージが損なわれ、今後の採用活動に悪影響を及ぼすリスクも無視できません。

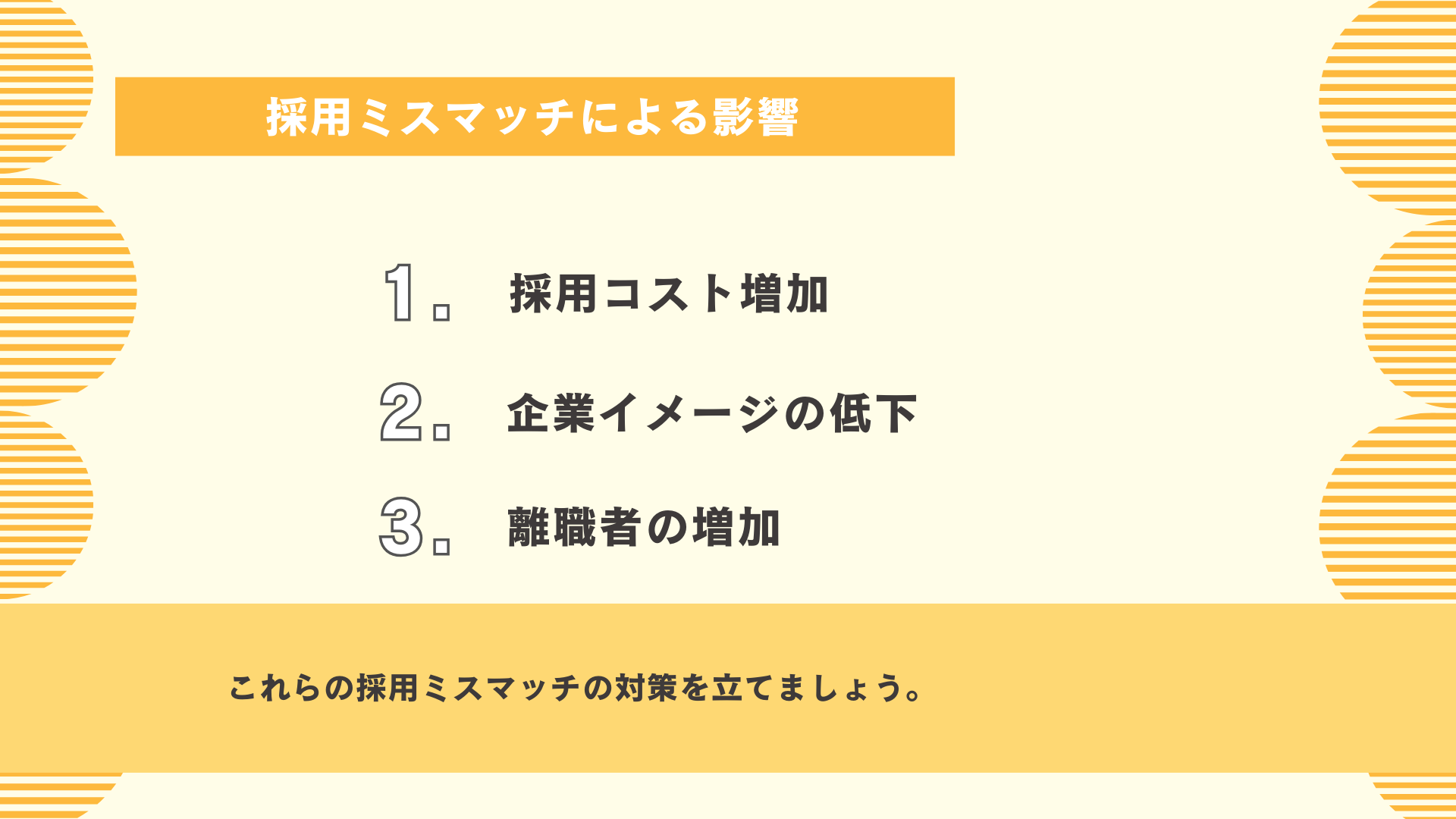

採用ミスマッチによる4つの影響

採用ミスマッチによる影響は大きく4つあります。ここでは、採用ミスマッチの対策が見出せるよう、4つの影響について一つずつ解説します。

採用コスト増加

採用ミスマッチは採用コストを増加させます。新たな人材を採用するコストが発生するためです。

採用ミスマッチを減らし、採用コストを削減しましょう。

採用手法別の平均採用コストや採用コストを抑えるポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

企業イメージの低下

早期離職が続いてしまうと、候補者からの応募を敬遠され、「ブラック企業」のイメージがついてしまったり、取引先から不信感を抱かれてしまうといった可能性があり、対外的なイメージダウンにもつながってしまうでしょう。

就職活動や転職活動の際、離職率を確認する候補者もいます。離職率が他社と比べ高ければ、応募に至らず母集団形成も難しくなります。

企業イメージを低下させないよう、採用ミスマッチを防ぐ必要があります。

離職者の増加

職場環境へのネガティブな影響も避けられません。一人離職者が出れば、またもう一人と増えるケースも珍しくありません。すぐ離職しないにしろ、水面下で転職活動をし、条件が良ければ転職する場合もあります。

離職者が出た事実だけではなく、離職者のカバー業務によって既存社員への業務負荷が増え、社員のモチベーション低下につながるリスクもあるためミスマッチ対策をしましょう。

採用ノウハウ・ナレッジの蓄積不足

離職者が相次ぐ状況では現場での引き継ぎや教育が不完全になり、組織内にノウハウが蓄積されにくくなります。新たに採用した人材が早期に職場を離れると、教育工数や学びが失われるだけでなく、残った社員にも負担がかかるでしょう。

さらに、人材の流動性が高まると自社にとって本当に適した人材像を明確にすることが難しくなり、次の採用に向けた戦略立案にも支障をきたします。悪循環が続けば、効果的な人材育成や採用体制の確立が遅れ、長期的な人材確保の難易度が上昇します。

【採用活動の基本3点セット】

採用活動を始める前に

押さえておくべきポイントを

まとめたお役立ち資料を無料公開中!

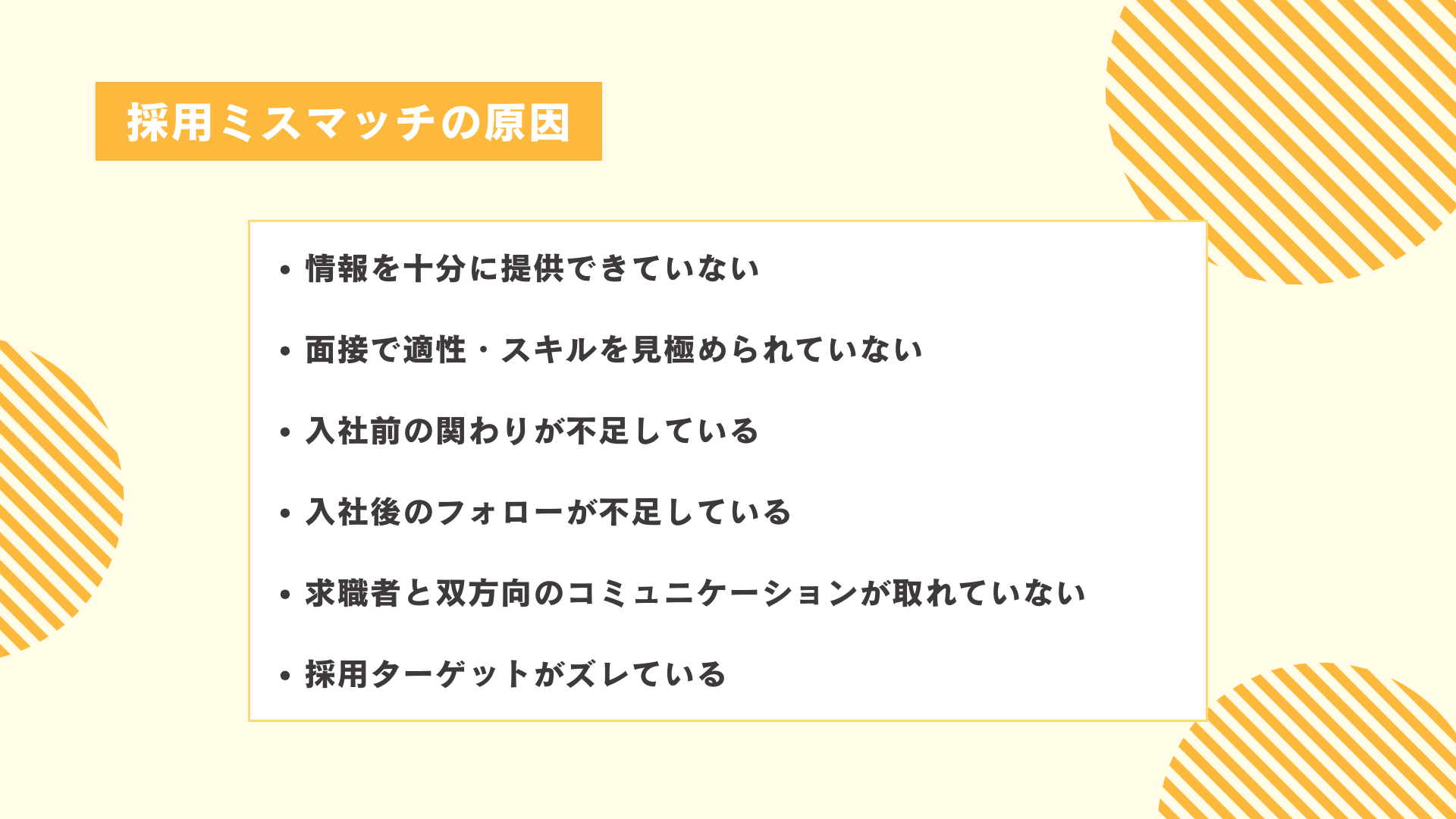

「仕事辞めたい」採用ミスマッチの原因6つ

なぜ採用ミスマッチが生まれてしまうのでしょうか。ここでは企業側・候補者側それぞれの原因を解説し、採用ミスマッチの原因を6つ紹介していきます。

1. 情報を十分に提供できていない

原因のひとつとして、企業側から候補者に提供している情報の少なさが挙げられます。

企業や業務に対する理解が不十分なまま候補者が入社してしまい、採用ミスマッチにつながるケースです。

企業側は候補者に入社してほしいという気持ちから、自社や募集ポジションの魅力、メリットなどのポジティブな側面ばかりをアピールしがちです。そのため、候補者は企業で働くうえでのデメリットやネガティブな側面を十分に把握できないまま入社し、ギャップが生まれやすくなってしまいます。

企業はポジティブな情報だけではなく、職場の実態や場合によってはネガティブな側面も候補者に伝え、実態に即した自社理解を促すことが重要です。

2. 面接で適性・スキルを見極められていない

面接で候補者の適性やスキルを見極められていないことも、採用ミスマッチの原因のひとつです。生成AIが普及し、AIから得た回答をそのままエントリシートに使用するケースも多いのが現状です。

面接ではエントリーシートの内容を深掘りし、候補者の信念や活動内容を確認しましょう。なかには、自分が主として行動していないにもかかわらず、あたかも自分がやったとしている場合もあります。

面接は企業が候補者を評価する場です。候補者によってはと振る舞ってしまい、企業が求職者のスキルや人柄、志向性を正確に把握しきれない場合があります。

候補者は、内定取得のために「自分をよく見せよう」振る舞う可能性があるのを念頭に置き、候補者のスキルや性格を客観的に見極めることが重要です。

3.入社前の関わりが不足している

入社前の関わり不足は採用ミスマッチを招きます。内定承諾の際、特別理由がなく承諾した新卒内定者は40%程度です。

内定通知後よりコミュニケーションを深めると3つの効果が得られます。

- 自社理解が深まる

- 仕事のイメージがわき、入社後のギャップを埋めることができる

- 人柄が見え、人間関係に関する不安が軽減する

人間関係を構築できるか不安を感じている候補者に寄り添ったコミュニケーションが必要です。

4. 入社後のフォローが不足している

入社後のフォロー不足により、不安や不満が募ると早期離職につながります。想像していた仕事内容と異なる場合はギャップを感じてしまいます。

新卒の場合、残業にならないよう配慮した結果、「自分は期待されていない」「任せてもらえない」と否定的な思いを抱かせてしまう場合があります。

中途であれば、辞めたいと思って転職した場合でも、前の職場環境と比べたりうまく馴染めずモチベーションが低下したりするケースは珍しくありません。

フォローの仕組みづくりで、仕事や精神面を支えましょう。

5. 求職者と双方向のコミュニケーションが取れていない

業務内容や社内制度、待遇などの情報を一方的に伝えるだけでは、求職者との間に誤解が生じやすくなります。企業の良い面ばかりを強調し、実際の課題や大変さを説明しないと、入社後の落差を生み出してしまうでしょう。

また、面接時に応募者の本音を引き出す工夫が足りないと、価値観や志向性のすり合わせができず、相互理解が不足したまま内定が出されることになります。さらに、労働条件や働き方に関する遠慮がちな姿勢もギャップを助長するため、気軽に質問できる環境の整備が求められます。

6. 採用ターゲットがズレている

採用要件が曖昧なまま選考が進められると、企業が求める人物像と実際に採用される人材の間にズレが生じるでしょう。特に新卒と中途では、求めるスキルや経験の水準が異なるにもかかわらず、同一の基準で判断されてしまうケースが見られます。

新卒採用では職務理解が浅く、理想と現実のギャップに直面しやすい一方で、中途採用では即戦力としての過剰な期待や、役割の曖昧さが離職の引き金となります。採用基準の明確化と、候補者の適性評価の精度向上が重要な課題です。

【採用活動の基本3点セット】

採用活動を始める前に

押さえておくべきポイントを

まとめたお役立ち資料を無料公開中!

採用ミスマッチを防ぐ16の対策

ここからは、採用ミスマッチを防ぐためにできる16の対策を紹介します。

1.採用ペルソナの見直しを行う

採用ペルソナを見直し、採用活動を効率的に進めましょう。募集・選考段階で、採用ペルソナのニーズに即した自社の魅力や価値観を訴求しやすくなります。

大まかな人物像といった採用ターゲットとは異なり、一人の人物像を作り上げ採用ペルソナを設計しましょう。

採用活動は、採用した人材が入社後に自社に定着し、活躍するまでがゴールです。採用ペルソナを見直し、ペルソナに合った訴求内容や方法を検討しましょう。

2.採用基準の明確化

採用基準を明確化し、採用ミスマッチを防ぎましょう。評価する人によって、判断基準が異なると、求める人材の条件に合わない可能性が高まります。また、公平な評価のためにも採用基準の明確化が必要です。

以下のステップで採用基準の明確化を図りましょう。

- 求める人物像を明確にする

- 評価項目を設定する

- 採用基準を設定する

事業目標や経営戦略を把握し、自社の募集背景を確認し、どのような人材が必要か確認します。すでに活躍している社員の共通した特性(コンピテンシーモデル)がわかると、採用基準の設定で役立ちます。

自社に合った採用基準を設定し、採用活動の質を担保しましょう。

以下の記事で採用基準の手順を詳しく解説しています。

3.業務・職場の実態を伝える

候補者に対してポジティブな側面だけを伝えていると、候補者の期待値が上がり入職後のギャップが生まれ拡大する可能性が高くなります。

業務を行ううえでトラブルや組織の課題といったマイナスのできごとは避けられず、その際に「こんなはずじゃなかった」とギャップを感じて、モチベーションの低下につながるリスクもあるでしょう。

たとえば「ゼロから事業の立ち上げができる」というポジティブな側面には、同時に「自ら事業を企画し、必要な業務を考えなければならない」、「事業立ち上げ時はやるべきことが多岐に渡るため、残業が多くなるかもしれない」といった実情も含めて伝える必要があります。

発生し得るデメリットも含めて伝えることで、候補者が「本当に自身が求めている職場環境か」、「本当にやりたい業務内容か」などの実態に即して検討ができ、入社前後のギャップ低減につながります。

4.候補者にどのようなパフォーマンスを期待するのか伝える

候補者との認識のズレをなくすために、どのような役割、パフォーマンスを求めているのかを選考段階であらかじめ伝えることが重要です。事業や組織の課題をできるだけ詳細に伝えたうえで、候補者に求める素質やスキルを伝えましょう。

そうすることで「なぜそのスキルが必要なのか」、「なぜその役割を期待されているのか」といった背景を正しく理解してもらえ、入社後のギャップをなくすことにも繋がります。

候補者に実態や課題を正しく伝えるためには、採用担当者が日頃から現場とコミュニケーションを取り、現場の実態や、どのような社員が活躍しており、どういった素質やスキルが必要なのかなどの情報を把握しておくことが必要です。

5.候補者の考えや志向性を把握する

選考段階から、候補者の考えや志向性を把握しましょう。限られたコミュニケーションの中で考えを把握するのは難しい場合もあるでしょう。

自社の価値観やキャリアプランが明確に提示されていれば、候補者は共感でき志望度も高まります。しかし、近年納得して就職する学生は多くありません。その結果、ミスマッチにつながります。

能力が高い候補者であっても、企業のカルチャーや部署の環境、仕事の進め方が合っていなければ、期待していた成果を出せない可能性があります。

求めるスキルや能力だけでなく、候補者の志向性やパーソナリティを深掘りできる質問を用意しましょう。

たとえば、候補者ならではのアイデアで成果を出した経験、周囲と連携をして成功したできごとや、今後のキャリアプランなどを深掘りすることで、候補者の価値観やパーソナリティ、志向性を捉えるヒントにつながります。

期待しているパフォーマンスを発揮してもらうためにも、候補者のパーソナリティを把握し、自社のカルチャーや環境にマッチしているかどうかを見極めましょう。

6.カジュアル面談の実施

カジュアル面談とは、採用担当者と候補者がお互いを知る機会として選考前にカジュアルな雰囲気でおこなう面談です。面接とちがい、選考の要素はありません。

候補者にとっては企業で働くうえでの実態や課題への理解を深めることができ、企業にとっては候補者のキャリアプランや志向性を知る場として活用できます。カジュアル面談の導入によって、入社前後のギャップが解消でき、採用ミスマッチの防止が期待できます。

カジュアル面談を活用するためには、候補者に面接の場ではないことを認識してもらうことが重要です。カジュアル面談を進める際のポイントは下記です。

- 候補者に選考の場ではないことを伝える

- 参加の目的や転職への温度感、カジュアル面談で知りたい情報などをヒアリングする

- 候補者が知りたい情報をもとに、会社説明を行う

- カジュアル面談後の選考の流れを案内する

- 選考に進むか、の意志確認を行う

また、候補者が知りたい情報を提供するためには事前準備も欠かせません。

採用担当者がカジュアル面談を実施する場合は、現場のメンバーから組織や事業の課題などの情報収集を行っておく必要があります。また、現場のメンバーに面談を依頼する場合は、候補者に関する情報提供を行いましょう。

7.適性テストの実施

適性テストとは、候補者の性格を網羅的に把握するテストツールです。

候補者の素質や志向性をデータで客観的に診断できるため、ストレス耐性や組織への適性を見極めるのに役立てることができます。

また、自社で活躍している社員の検査結果を参考に、似た傾向の人材を採用することで、入社後の定着や活躍が期待できることもあります。

適性テストにはさまざまなサービスがあるため、測定内容や金額、サポートの有無などから自社に適したものを選びましょう。

8.構造化面接の導入

構造化面接とは、あらかじめ評価基準や面接時の質問項目を決めておき、面接官がマニュアルに沿って面接を行う方法です。

構造化面接によって、面接官による評価のバラつきを軽減でき、属人化による採用ミスマッチの防止が期待できます。

9.体験型入社やインターンシップの導入

自社の魅力を直接的に感じられる体験型入社やインターンシップを導入しましょう。

令和5年度より、企業が得た学生情報を、採用選考活動に使用できるようになりました。ただし条件があるため注意してください。

候補者は、実際の業務を体験することで、働いている社員とコミュニケーションを取ることができ、自社で働く具体的なイメージを持つことができます。一方で企業は、候補者にどのような業務を任せられそうか、既存メンバーとの相性や社内のカルチャーに合っているかを把握できます。

現場で働く機会を設けることで、双方にとって入社後のイメージをより具体的に持てるため、採用ミスマッチの防止が期待できます。

10.オリエンテーションや研修の実施

入社後に会社理解や組織理解を促すために、オリエンテーションや研修の実施が有効です。

入社者は新しい環境に緊張している場合がほとんどのため、オリエンテーションを行うことで緊張の緩和や帰属意識の醸成といった効果を期待できます。

オリエンテーションでは、既存社員との相互理解や、会社の全体像や各部署の役割をキャッチアップできる場にするのが望ましいでしょう。

オリエンテーションの実施によって、入社者が組織に馴染めれば早期離職の抑制にも効果的です。

11.メンター制度の導入

メンター制度を導入し、成長や精神的なサポートを行いましょう。メンターは、なんでも話せる関係を構築するため、入社前後での不安や業務で困った際の安心できる存在となります。

入社後に発生する問題は、人間関係や仕事内容などです。先輩に気を遣って質問できず一人で困っていたり、社会人の責任をプレッシャーに感じたりと精神的に不安定になる場合もあります。

入社後に、誰にも相談できず疲弊し離職してしまうのを防ぎましょう。

12.1on1での定期的な面談の実施

1on1とは、カジュアルな雰囲気で対話ができるミーティングのことです。

一般的には直属の上司と部下が1対1で行い、部下の成長促進や目標達成に向けた擦り合わせの場として活用されます。c

オンボーディングの一環として1on1を活用する際には、直属の上司に限らず、人事担当者やチーム・部門の責任者が実施をする場合も多いです。入社者が抱えている職場に対する不満を把握する、キャリアプランや今後のビジョンなどを理解する目的で実施をします。

企業が採用ミスマッチの兆候に気づくことができれば、直属の上司や人事担当者と連携し、入社者が抱える不満解消に向けた対策を行う、キャリアプランの達成に向けたサポートを行うなどの対応ができ、早期離職を未然に防ぐことにもつながります。

13.採用担当者・面接官のトレーニングを実施する

候補者との相性を的確に見極めるには、面接官自身の評価スキルが問われます。属人的な判断では評価に偏りが生まれ、結果的にミスマッチを招く可能性が高まります。

面接官向けの研修やトレーニングを実施することで、選考基準が統一化され、自社の求める人材を採用しやすくなるでしょう。

また、求める人材像や評価項目を全社的に共有することで選考の軸がブレることなく、正確な判断がしやすくなります。結果、採用の品質が全体的に向上し、ミスマッチのリスクを大きく下げられるのです。

14.社風・カルチャーのリアルを共有する

求人情報や面接だけでは伝えきれない職場の雰囲気や価値観を、求職者に伝える工夫も必要です。

実際に働く社員の声や組織としての課題を正直に開示することで、求職者は入社後の具体的なイメージを持ちやすくなります。SNSや自社メディアを活用した情報発信も効果的であり、オフィスツアーや社員座談会といった交流機会の提供も有効です。

また、入社前の段階でフランクに待遇や働き方について話せる場を設けることで、遠慮からくる誤解や期待のズレを防止できます。

15.リファレンスチェックを活用する

履歴書や面接では見えにくい側面を補完する手段として、リファレンスチェックを導入することが効果的です。過去の勤務状況や対人関係、仕事に対する姿勢を客観的に確認できるため、採用判断の精度が上がります。

適性診断ツールを使えば、既存社員の傾向と照らし合わせて、カルチャーへの適合度を数値的に把握できます。

また、業務シミュレーションやインターンシップを通じて、候補者のリアルな対応力や職場との相性を見極める方法も有効です。組み合わせることで、主観に頼らない多面的な評価が可能になります。

16.離職データを活用し改善サイクルを回す

ミスマッチが起きた場合でも、単なる失敗と捉えず、次回の採用に活かす視点が重要です。離職理由や職場での課題を定期的に分析し、採用基準やフォロー体制の改善に反映させることで、組織全体の対応力が向上します。

タレントマネジメントシステムの導入で人材情報を一元管理すれば、適切な配置や異動支援も可能になります。また、従業員アンケートやサーベイを活用して、離職の予兆を早期に察知することも有効です。定期的な1on1やミーティングを通じて現場の声を集める体制を整えることで、エンゲージメントを高め、離職の未然防止につなげられます。

【採用活動の基本3点セット】

採用活動を始める前に

押さえておくべきポイントを

まとめたお役立ち資料を無料公開中!

採用プロセス全体を見直すための視点

採用ミスマッチの根本的な解決を目指すには、採用活動の一部を改善するだけでは不十分です。人材要件の設計から選考手法、入社後の支援体制まで、全体像を俯瞰して見直すことが重要です。

的確なターゲティングと継続的な改善活動を両立することで、定着率の向上と組織力の強化が実現します。ここでは、プロセス全体に横断的に関わる2つの視点を紹介します。

ターゲット・要件定義の精度を上げる

採用成功の前提は「誰を、なぜ採るのか」を明確に定義することです。スキルや経験だけでなく、価値観や行動特性、企業文化との親和性まで含めた採用基準を設計する必要があります。

また、求める人材像を具体化した採用ペルソナを設け、現場や経営層と合意を取ることで、組織全体でブレのない評価が可能になります。事業戦略との整合性も不可欠であり、成長フェーズや事業課題に即した人材像を反映させることが大切です。

さらに、候補者に期待するキャリアやポジションの将来像を明確に伝えることで、相互理解を深める土台が築かれます。

自社の採用力を数値化・改善する

感覚に頼った採用では、再現性のある成功は期待できません。採用活動のどの段階で課題が発生しているのかを可視化し、数値で評価することが求められます。

具体的には、以下を定期的に把握し、時系列での推移や他社比較を行うことで改善点が明確になります。

- 応募数

- 内定率

- 定着率

- 採用単価

また、選考手法や媒体の見直しを定期的に行うことも重要です。採用後のフォローとしては、メンター制度や1on1の実施、キャリアパス提示といった施策が定着率を高める効果を発揮します。

数値で現状を捉えながら施策を検証し、採用の精度を継続的に高めていくことが、持続可能な組織づくりに直結します。

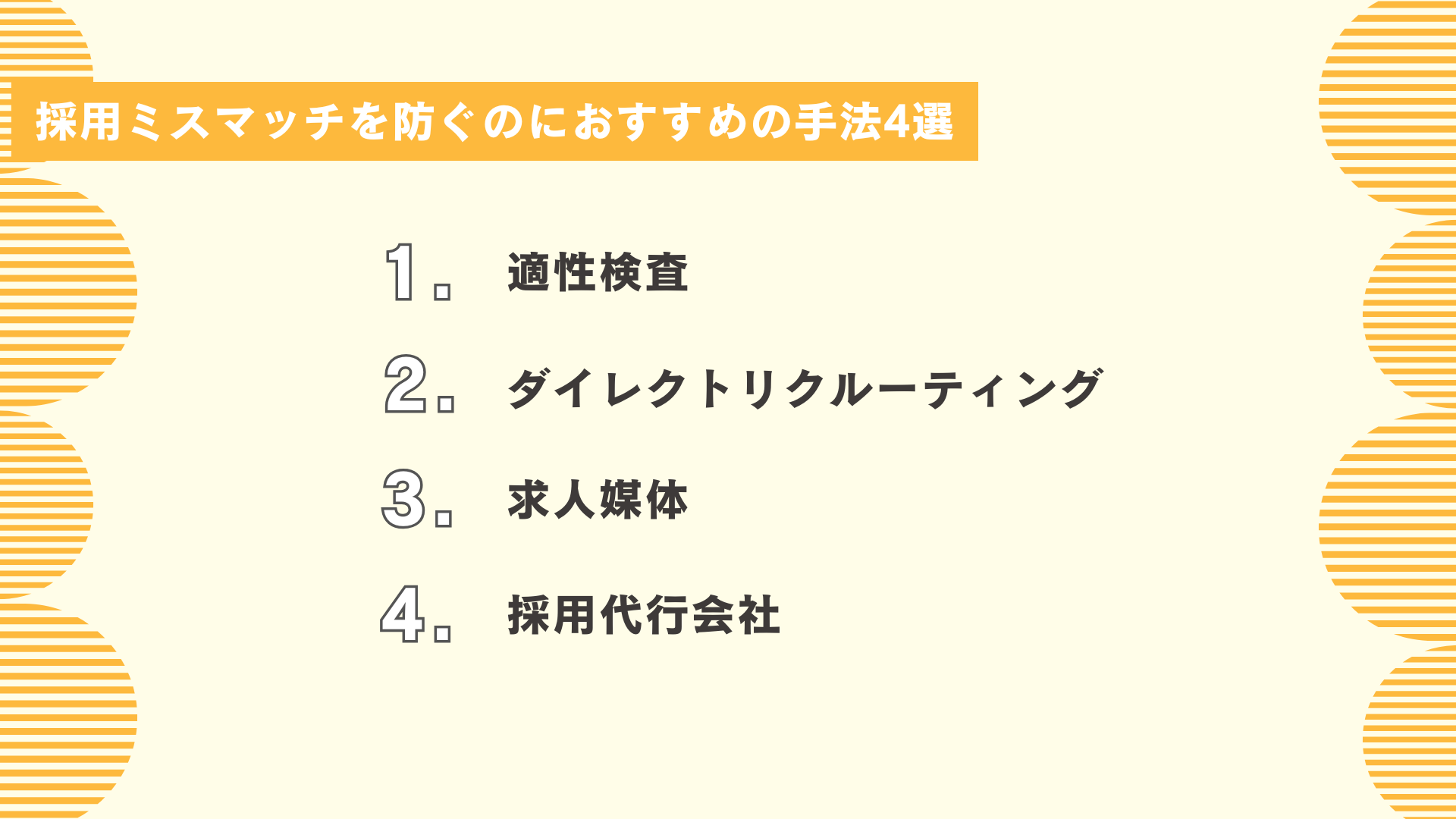

採用ミスマッチを防ぐのにおすすめの手法4選

ここからは採用ミスマッチを防ぐために活用できるおすすめの手法を4つ紹介します。

- 適性検査

- ダイレクトリクルーティング

- 求人媒体

- 採用代行会社

適性検査

適性検査によって、企業とのマッチング度を図ります。企業が候補者に何を求めるかを明確にし、マッチした人材を採用するのに役立ちます。

能力検査と性格検査により、知的能力やパーソナリティのデータ化が可能です。

以下の検査を活用すると良いでしょう。

SPI3、Compass、CUBIC TRIUMPH ver.、tanΘ(タンジェント)

採用過程で適性検査を実施し、採用ミスマッチを防ぎましょう。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業の人事や採用担当者が、自社の人材要件に合致した人材に直接コンタクトを取り、スカウトする採用手法です。知名度が低いスタートアップやベンチャー企業にとくにおすすめできます。

自社の採用要件に合った人材にアプローチできるだけでなく、自社理解にも役立ちます。ただし、ダイレクトリクルーティングは採用工数が多く採用活動が長期化しやすいため、採用代行会社への委託を検討すると良いでしょう。

求人媒体

目的に合った求人媒体を選択しましょう。求人媒体によって職種や訴求ポイントなどが異なります。

ダイレクトリクルーティングに強い媒体は以下の3つです。

- Wantedly(ウォンテッドリー)

- BizReach(ビズリーチ)

- Green(グリーン)

求人媒体を活用するにはノウハウが必要です。いくつかの求人媒体を活用する場合はリソースを割くことになるため、採用代行会社への委託を検討すると良いでしょう。

採用代行会社に委託する

採用ミスマッチを減らすには多くのリソースを割くため、採用代行会社に委託を検討しましょう。採用充足企業は、候補者や内定者とのコミュニケーションを欠かしません。企業と候補者とのコミュニケーションは唯一ギャップを埋める方法です。

大きく分けて5つの採用業務にリソースを割く必要があります。

- 内定者とのコミュニケーション

- 応募者とのコミュニケーション

- 面接に関する業務

- 書類選考に関する業務

- 社内調整

細分化すると、とくにベンチャー企業やスタートアップ企業など自社で全て行うのは至難の業。採用代行会社に委託した方がコスト削減にもつながります。

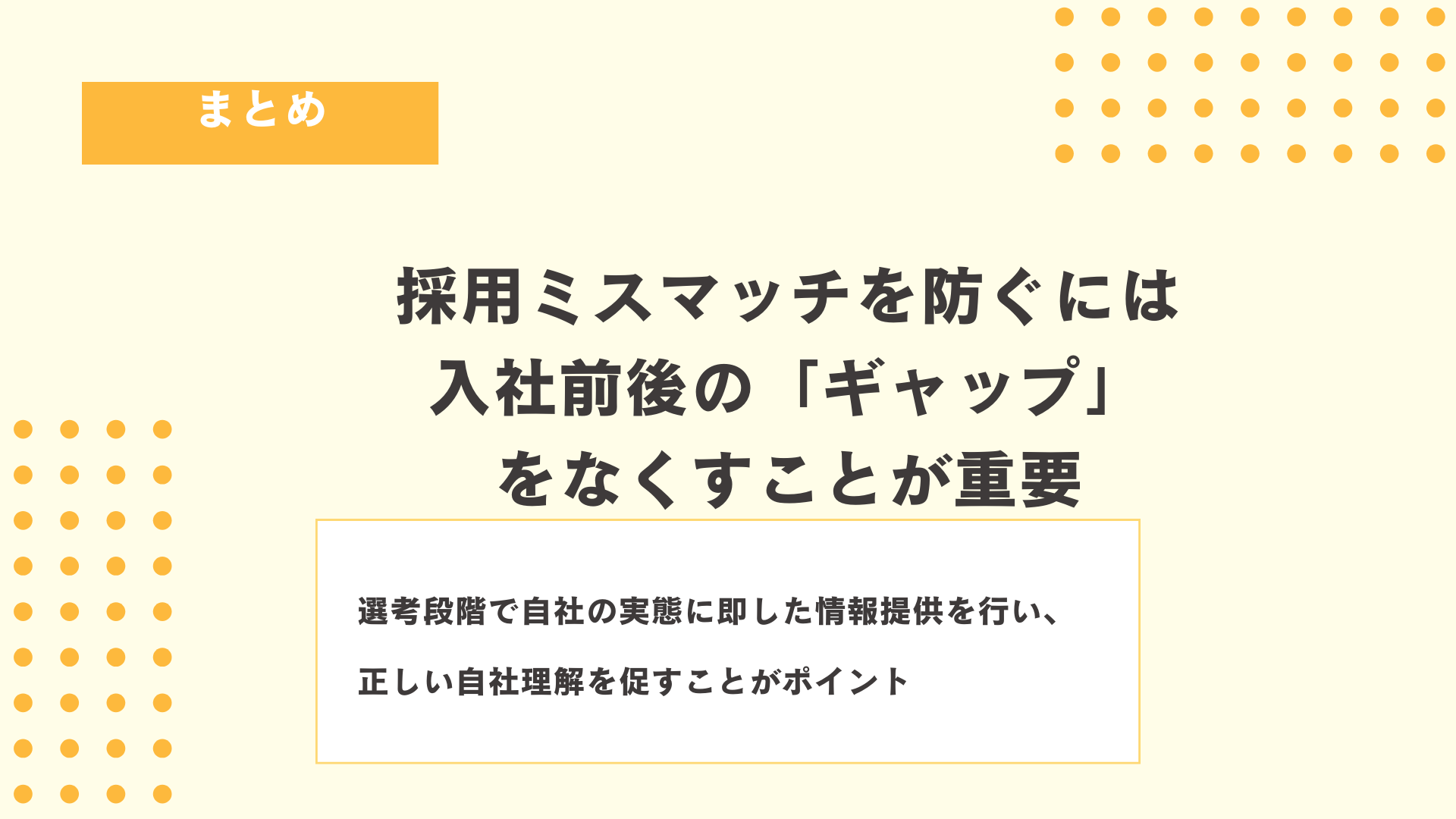

まとめ

採用ミスマッチは、単なる人選の失敗ではなく、企業経営に直結する重大な課題です。採用市場の変化や価値観の多様化に対応しながら、求職者との相互理解を深め、組織に定着・活躍できる人材を見極めていくことが不可欠です。

ミスマッチの原因を正確に把握し、選考プロセスの精度を上げるとともに、情報提供や入社後のフォロー体制を強化することで、早期離職や人材の機会損失を防ぐことができます。採用担当者や経営層が一体となって課題と向き合い、継続的な改善を図ることが、長期的な人材確保と組織の成長につながるでしょう。

【採用活動の基本3点セット】

採用活動を始める前に

押さえておくべきポイントを

まとめたお役立ち資料を無料公開中!

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

看護師の採用方法|おすすめの求人媒体6選と採用成功のポイントを解説

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

インフラエンジニア採用が難しい5つの理由と成功の秘訣|人材不足時代の戦略を解説

- 採用企画

製造業の採用方法とは|種類別の手法と成功のポイント、アウトソーシング活用まで

- 採用企画

ベンチャー企業・スタートアップが抱える採用課題とは?失敗例や課題解決のポイントを解説

- 採用企画

介護業界の採用戦略完全ガイド!人手不足の課題と実践的な3つの対策

- 採用企画

- 採用オペレーション

新卒採用の5つのメリット|注意点や押さえるべきポイントを解説!

- 採用企画