採用・労務・経理に関するお役立ち情報

近年は採用手法が多様化してきており、採用担当者の業務も内容が細分化され、業務量も増加しています。

求職者一人ひとりに柔軟で素早い対応も求められるため、限られた採用担当者のリソースだけでは業務が圧迫されてしまいます。それにより、採用の目的である自社が求める人材の確保も難しくなってしまうでしょう。

そこで重要になるのが採用業務の効率化です。本記事では、採用業務の課題を説明したうえで、採用業務を効率化するメリットや8つの具体的な方法を解説します。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

目次

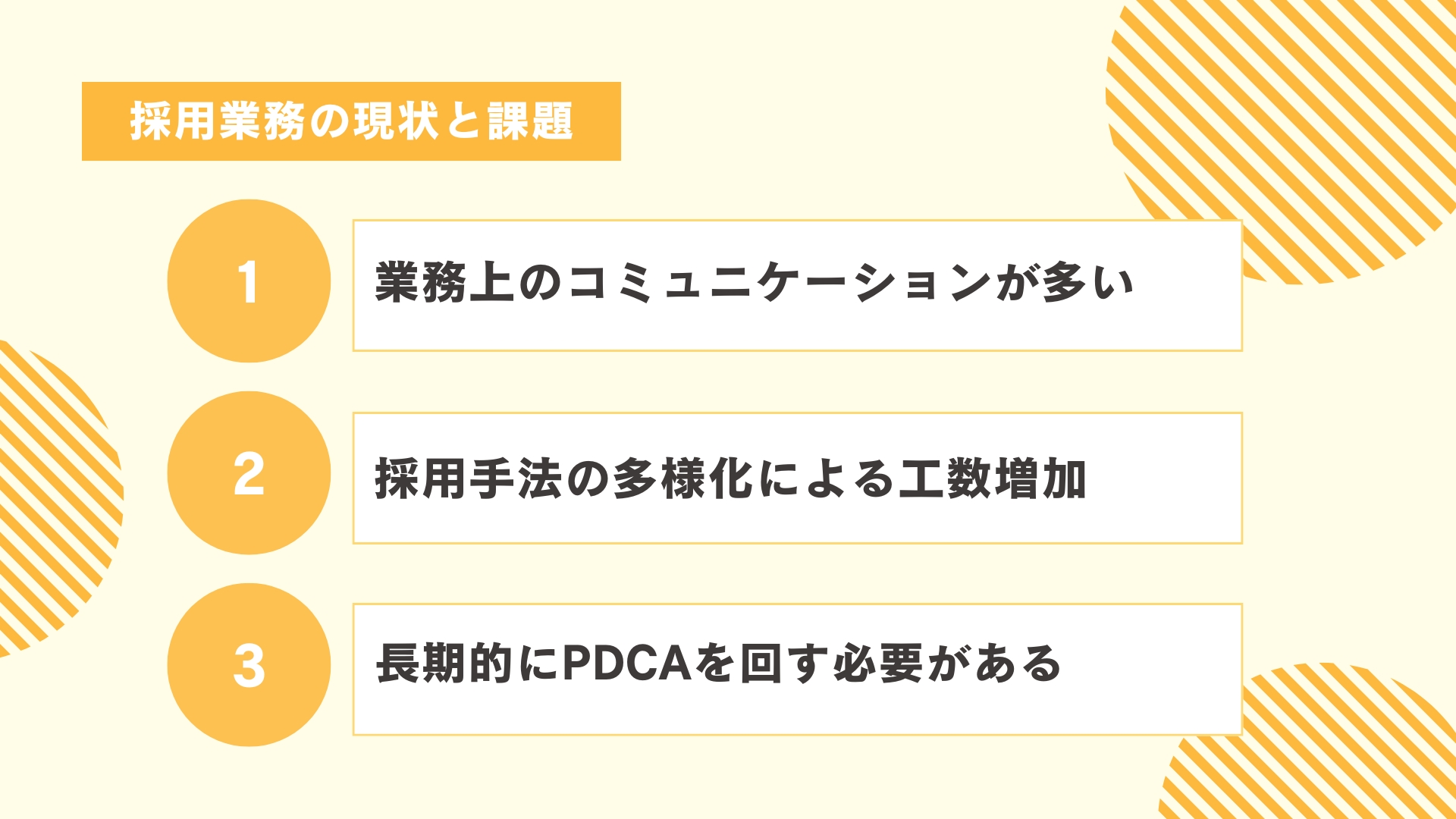

採用業務の現状と課題

効率化の必要性を感じていても、採用業務は営業や情報システムなど他の業務に比べて、効率化が難しい側面があります。

ここでは、採用業務の主な課題を3つ解説します。

業務上のコミュニケーションが多い

採用担当者の業務で特に工数を占めるのが、関係各所とのやりとりと調整業務です。

求人を出している部署や面接官など社内のやりとりに加え、人材紹介会社や求人媒体など社外とも頻繁にコミュニケーションを取らなくてはいけません。

なかでも、コミュニケーションを取る機会が多くなるのは求職者です。

面接調整だけではなく、企業説明会や当日の案内、面接後のフォローなど求職者への対応業務は多岐に渡ります。

また求職者一人ひとりへの対応が異なるため、企業側には適切な対応が求められることもコミュニケーション量が多い要因となっております。

例えば、面接の実施時間が一律ではなく、現在就業中の求職者の場合、平日の日中は都合がつかず、夜間の面接を行うこともあります。

また、入社意思に関しても、「今すぐにでも入社したい」という求職者もいれば、「他社とも迷っているので慎重に考えたい」という求職者もいます。このように、求職者によって入社への意欲やタイミングが異なるため、採用担当者はマニュアルに従った対応ではなく、柔軟性を持った対応が求められます。

さらに、連絡手段も多様で、電話、メール、SNSのチャット、オンラインツールなどがありますので、求職者や状況に応じて適切に使い分ける必要があります。

目的に適したツールを選定し、実績を振り返ることで、さらに改善を図ることが重要です。

採用手法の多様化による工数増加

採用手法の多様化が進む中、単一の方法だけでなく、複数の手法を併用することが一般化しています。

以前は「求人を掲載し、応募があったら求職者に対応する」というシンプルな流れでしたが、今ではそれだけでは不十分になっています。例えば、社員から友人や知人を紹介してもらうリファラル採用や、SNSを通じた応募も一般的です。このように、求人媒体の種類は豊富で、自社に適した媒体を選ぶためには時間がかかることもあります。

さらに、単に応募してくる人を対象にするだけでなく、将来的に応募する可能性のある転職潜在層にアピールする施策も求められています。少子高齢化による労働人口の減少とそれに伴う採用の難しさから、転職潜在層に企業の認知を広め、興味を引くことが重要です。

具体的には、採用サイトやパンフレットの作成、SNSを活用した情報発信などが含まれます。特にSNSでの発信が活発になっており、社内の雰囲気や社員インタビューを動画やコラムで紹介する企業が増えています。

どのようなコンテンツが求められるのか、ターゲットとなる求職者が興味を持つ内容は何かを考えたマーケティング戦略が不可欠です。広報活動のコンテンツは一度公開したら終わりではなく、定期的に新しいコンテンツを追加し続ける必要があるため、業務量が増加する要因ともなっています。

長期的にPDCAを回す必要がある

採用活動の施策においては短期的視点だけではなく長期的な視点を持って日々改善を重ねていく必要があります。

従来は、「求人を出し、応募があれば求職者に対応する」というシンプルな流れでしたが、今は求人を出すだけではなくなっています。

採用媒体や採用イベントへ参加したりしても、すぐに高い成果を出せるとは限らないため継続的に効果を図っていく必要があります。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

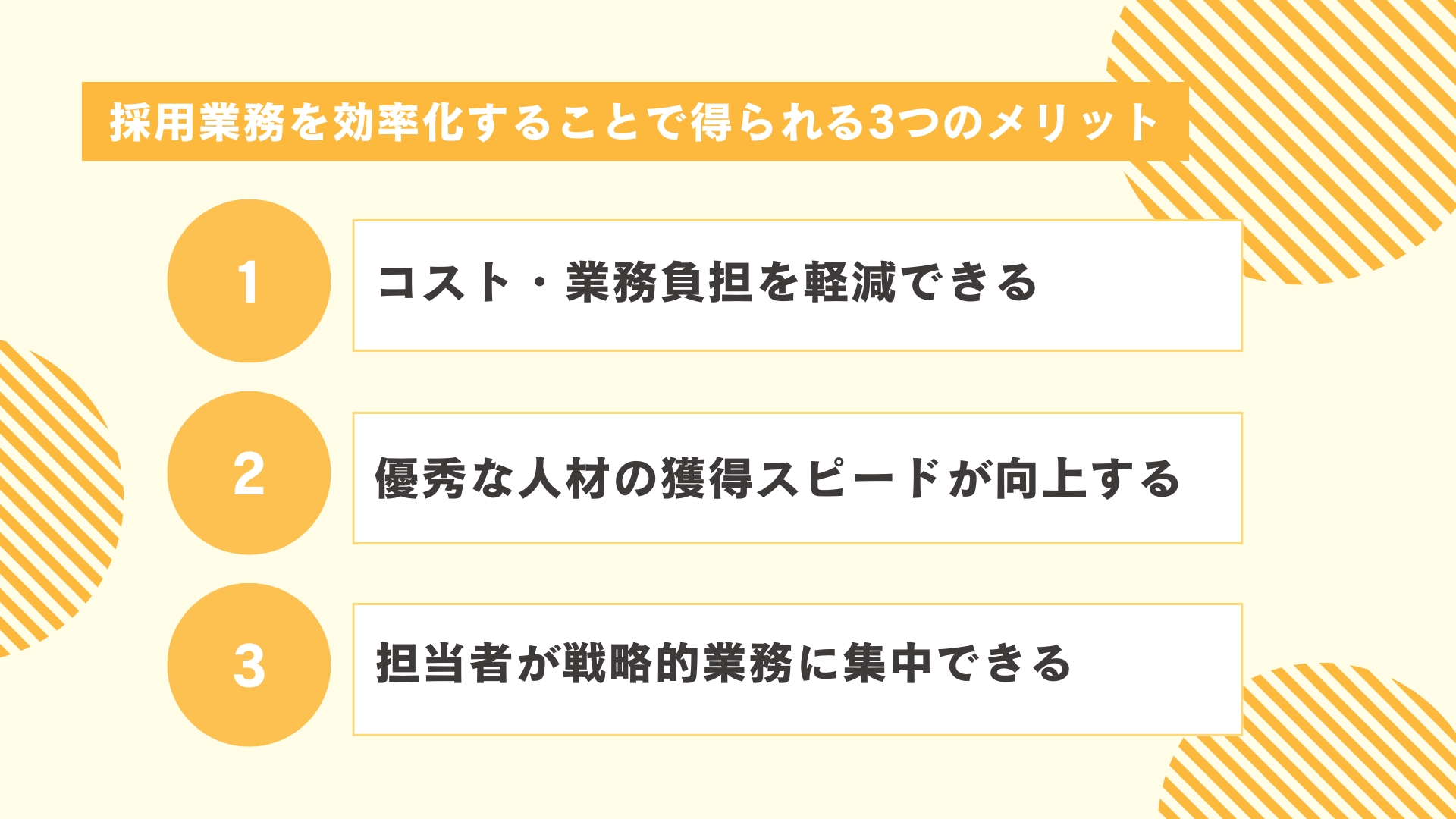

採用業務を効率化することで得られる3つのメリット

採用活動を効率化することは、単に事務作業を減らすだけではありません。コスト削減や採用スピードの向上、そして人事担当者が戦略的な役割に集中できるというメリットが得られます。以下では、それぞれの観点から採用業務を効率化するメリットを紹介します。

コスト・業務負担を軽減できる

採用活動を効率化するメリットの一つは、経済的な負担と日常的な作業量を削減できる点です。まず、応募受付や書類確認といった反復的なタスクを自動化することで、担当者の残業時間が減少し、人件費を抑制できます。

さらに、求人媒体の効果測定を行うことで投資効率の低い媒体を見直し、広告費の最適化が可能になります。結果、必要なリソースを戦略的に配分でき、コスト削減と業務効率化を同時に実現できるのです。

優秀な人材の獲得スピードが向上する

採用プロセスを合理化することで、優れた人材をより迅速に確保できる点もメリットです。書類選考から面接調整までの流れを短縮すれば、候補者が他社に流れる前に自社での選考を進められます。

加えて、オンライン面接や自動返信システムを導入することで、求職者が感じる不安を最小限に抑え、選考辞退を防ぐことにもつながります。採用スピードが上がることで組織が必要とする時期に人材を確保しやすくなり、事業計画の推進に直結する成果を得られるでしょう。

担当者が戦略的業務に集中できる

採用業務効率化のメリットとして、人事担当者が単純作業に縛られずに戦略的な取り組みに専念できる点が挙げられます。ルーティン業務をシステムや外部サービスに委ねることで、担当者は採用ブランディングや人材定着施策、将来的な人材ポートフォリオ設計などの施策に時間を充てられるでしょう。

結果的に、採用活動は単なる人員補充ではなく、中長期的な組織成長を見据えた経営戦略の一部として機能するようになります。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

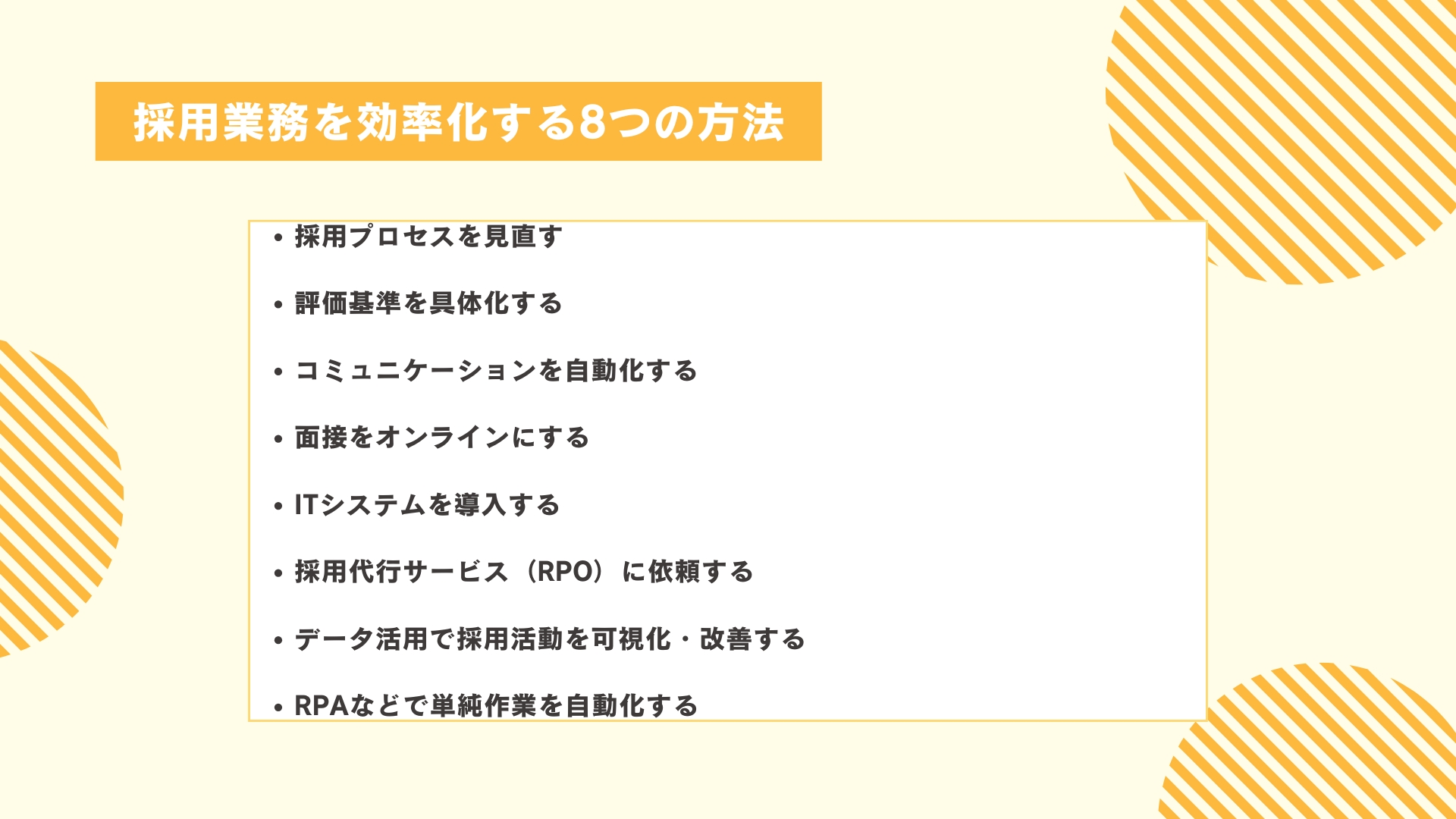

採用業務を効率化する8つの方法

採用業務を効率化するメリットを把握したところで、効率化の具体的な方法を8つ紹介します。

1.採用プロセスを見直す

採用業務を効率化するための第一歩は、現状把握です。

現在の採用業務のなかで、特に工数をかけたり、人手を割いていたりする部分を洗い出しましょう。他の業務に比べて極端に時間がかかっている業務や、人員が多く取られている業務など、非効率的な業務がないかをチェックします。

洗い出す方法として、歩留まり率を算出する方法があります。歩留まり率とは、会社説明会から内定・入社という一連の採用フローのなかで、次のフェーズに進んだ人の割合を指し、以下の計算式の例で算出されます。

【面接通過の歩溜まり率を算出する場合】

歩溜まり率(%)=「通過者数」 ÷ 「面接者数」 × 100

たとえば、一次面接を受けた人数が30人、次の二次面接に進んだ人数が15人の場合、「15 ÷ 30 × 100」という計算を行います。この計算の結果、歩留まり率が50%であることが導き出されます。

歩留まり率を算出して極端に割合が低い箇所があるなら、その箇所に改善の余地があるといえるでしょう。たとえば、応募から一次面接までの歩留まり率が低ければ、求職者の離脱率が高いことがわかります。そこから原因を考察すると、求職者に対して面接調整の連絡が遅かった、面接日程の調整に時間がかかったなどの離脱の理由が考えられます。

歩溜まり率からスムーズにおこなえていない業務を洗い出したら、そこが優先的に効率化すべき部分になります。応募の対応に工数がかかっているなら、人員を増やす、今使用している求人媒体を見直す、応募受付の自動返信ツールを導入する、などが対策として挙げられます。

他にも、面接後の求職者の離脱が多ければ、求職者の自社理解が不足しており、イメージのミスマッチが起きている可能性があります。そのような場合には、採用ページの記載内容の見直し、採用広報を行い自社のPR動画や社員インタビューをSNSで公開するなどの対策が考えられるでしょう。

2.評価基準を具体化する

採用業務の効率化では、求職者の評価基準の具体化も重要です。たとえば、1人は人柄重視、もう1人は職務経験を重視しているなど、面接官や採用担当者によって評価基準が異なったり、属人化したりしていると、求職者への評価が定まらないでしょう。

それにより、採用可否を決めるのに時間がかかってしまったり、採用に至ってもミスマッチが起こったりしがちです。

そうならないためにも、誰が面接をしても同じ基準で求職者全員を評価できるように、評価基準を具体的に定めておきましょう。

スキルや職務経験といった客観的にわかりやすい指標はもちろんですが、求職者の熱意や人柄、対応など、面接官によって感じ方やとらえ方が変わりそうな部分こそ基準を定めると、より求める人材を判断しやすくなります。

項目の一例として、

- 身だしなみ

- 話し方や声の大きさ

- 志望動機・自己PR

- 向上心

- 課題発見力

- ストレス耐性

などの項目を、それぞれ「5点中〇点」のように数字で明確に出すとわかりやすいです。

また、例えば一次面接では基本的なマナーなどを見て、二次面接では実際に「その人が入社したら活躍できるかどうか」を具体的にイメージできるような評価基準を設けるなど選考フェーズ毎に具体化することもおすすめです。

3.コミュニケーションを自動化する

「採用業務の課題」でも解説したとおり、採用業務のなかで特に工数を必要とするのが求職者とのコミュニケーションです。

せっかく求職者から問い合わせや応募があっても、企業側からの対応が遅くなってしまうことで、求職者は他社の選考や入社を決めてしまうといったリスクにつながってしまいます。

そのような事態を防ぐための効率化が、コミュニケーションの自動化です。

例えばツールを導入し、求職者から応募の連絡があれば自動返信で応募受付のメールを送るだけでも、求職者にとっては安心材料になります。

面接も、面接当日は人の手による対応しかできませんが、事前の日程調整なら自動化が可能です。

面接日程の調整ツールを導入すれば、ツールが候補日を算出し、求職者に候補日のメールを自動で送信してくれます。社内でも、面接の担当者のスケジュールを簡単に調整可能です。

このように一部でもコミュニケーションを自動化しておくことで、採用担当者の工数が削減でき、返信漏れといった人的ミスも防げます。

4.面接をオンラインにする

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、ここ数年で面接をオンラインに切り替える企業が増加しています。

面接をオフラインで行う場合、日程を調整して求職者に直接来社してもらい、企業側も面接部屋の確保や、当日来社してから部屋までの案内など工数がかかります。また、アルコール消毒やパーテーションの設置など、感染症対策も別途必要でしょう。さらに、就業中の求職者もいる場合は、面接で来社できる日程が限られることもあるでしょう。

そこで面接をオンラインで行えば、求職者も都合をつけやすく、面談の日程調整がスムーズに進みやすいです。オンライン面接なら直接来社する必要がないので、日にちや時間帯の選択肢が広がります。

効率化やスピードアップという企業側のメリットはもちろん、遠方に住んでいる求職者にとっても面接を受けやすくなり、求職者の幅を広げられるメリットもあります。

5.ITシステムを導入する

人の手で行っていた業務のなかで、ITシステムに任せられる業務はシステム導入するのも効率化の一案です。

システムの例として、採用管理ツール(ATS)があります。採用管理ツール(ATS)は、採用業務をまとめて管理できるツールです。

ATSとは「Applicant Tracking System」の略で、「Applicant」は求職者を指し、「Tracking」は「追跡」という意味をもち、求職者が現在どの選考段階にいるのかを追跡できるシステムです。

たとえば、求人情報や、履歴書・職務経歴書などの求職者の情報をはじめ、面接の進捗具合や面接官の評価内容などを管理できます。これらの情報を1つのシステムで一元管理しているため、ログイン情報さえ共有すれば誰でも同じ情報を確認でき、情報に齟齬が出なくなるでしょう。特に、多くの求職者の対応を同時に進めているときに便利なツールです。

採用管理ツールによっては、応募段階で求職者の条件を自動でスクリーニングできるように設定したり、自動で返信メールを送れるようにしたりできるものもあります。

もう1つ例として、オンライン面接ツール(Web面接ツール)が挙げられます。

こちらはその名の通り、オンラインで面接をするためのツールであり、面接に役立てる機能が搭載されています。たとえば、面接に必要な資料をオンライン上での共有や、面接中やそれ以外の場面でチャットによるやりとりも可能です。そのほか、面接スケジュールの管理や、面接を録画して残せる機能などが付いているものもあり、事前に確認するとよいでしょう。

6.採用代行サービス(RPO)に依頼する

効率化や自動化して自分たちで業務を回していくだけではなく、業務を採用代行サービス(RPO)に任せるのもおすすめです。

RPOとは「Recruitment Process Outsourcing」の略で、採用業務を外部にアウトソーシング(委託)できるサービスです。母集団形成から選考、内定という採用選考フローの一部、もしくは全部を任せることができます。

採用代行サービス(RPO)に業務を任せることで、採用担当者の工数を削減し、リソースの確保が可能になります。それにより、最終面談などの重要な採用業務に注力することもできるでしょう。

さらに採用代行サービス(RPO)は、採用に関する知見や、採用業界の市況への知識をもっており、それらの知識を生かして、採用プランの計画から、求人文やスカウト文の作成、選考などの具体的なアドバイスが得られるのも大きなメリットです。

7.データ活用で採用活動を可視化・改善する

採用活動を効率化するためには感覚や経験に頼るのではなく、データを活用して現状を把握し、改善につなげることが重要です。

例えば、応募から面接通過、内定に至るまでの各フェーズでの歩留まり率を記録し、どの段階で離脱が多いのかを分析します。離脱が多い箇所が明らかになれば原因を検証し、具体的な改善策を打つことが可能です。

さらに、採用媒体ごとの応募数や採用決定率を比較することで、コストパフォーマンスの高い媒体を特定しつつ広告費の最適化もできます。また、面接官ごとの評価傾向を可視化することで評価のばらつきを抑え、採用基準の標準化を進められるでしょう。

採用管理システム(ATS)などを活用すれば、データを自動的に蓄積しながらレポートを作成できるため、日常的に採用活動の状況を把握しながら改善サイクルを回せます。

8.RPAなどで単純作業を自動化する

採用業務には、応募者情報の入力や書類の整理、選考結果の通知など人の判断を必要としない定型的な作業が多く含まれています。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入することで、自動化が可能です。

例えば応募者データをエクセルや採用管理システムに転記する作業は、RPAを設定すれば自動で入力でき、人的ミスも防げます。また、書類選考の合否通知メールや面接リマインドメールの送信も、事前にテンプレートを登録しておくことで自動化できるでしょう。

単純作業をRPAに任せることで、採用担当者は戦略立案や候補者との質の高いコミュニケーションなど、より付加価値の高い業務に集中できます。結果として、採用業務全体のスピードアップと品質向上を両立させることが可能になります。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

成功事例から学ぶ採用効率化のヒント

効率化の方法論を知るだけではなく、実際の企業事例を参考にすることで理解が深まります。以下では、採用効率化のヒントとなる3つの成功事例を紹介します。

工数削減に成功した企業事例

採用プロセスにおける煩雑な作業を見直し、工数削減に成功した企業の事例は多く存在します。ある企業では、日程調整や応募者情報の入力を専用システムに移行したことで、担当者が従来の半分以下の時間で業務を進められるようになりました。

削減できた時間を活用して候補者へのフォローや社内調整に充てた結果、採用全体のスピードが向上し、選考通過率も改善しました。作業時間を減らす取り組みは単なる効率化ではなく、採用活動そのものの質を引き上げる要因となります。

応募者体験(CX)の改善による母集団形成

求職者にとって快適な体験を提供することが、応募数の増加につながった事例も注目されています。ある企業は、エントリーから面接までのコミュニケーションを迅速に行う体制を整備しました。

応募後すぐに自動返信メールを送付し、日程調整をシステム化することで、応募者が不安を感じにくい仕組みを構築しました。結果、エントリー数は前年同期比で大幅に増加し、選考段階での辞退率も低下します。

求職者が安心して応募できる環境を作ることは利便性の向上にとどまらず、企業ブランドの強化にもつながります。

中小企業と大手企業でのアプローチの違い

採用効率化の取り組みは、企業規模によって最適な方法が異なります。

大手企業では多人数採用が前提となるため、ATSやAI面接ツールなどの高度なシステム導入によって業務を一元管理するケースも多いでしょう。一方、中小企業では予算やリソースが限られているため、外部RPOサービスの部分的な活用や、SNSを使った低コストの広報施策を強化する傾向があります。

いずれのケースでも共通するのは、自社の課題を正確に把握し、費用対効果を意識して効率化を進める点です。

採用効率化を推進する際の注意点

採用活動を効率化する取り組みはメリットが大きい一方で、誤った進め方をすると効果を得られない場合があります。重要なのは、業務の性質や導入コストを冷静に判断し、組織に適した運用体制を構築することです。

ここからは、採用効率化を推進する際の注意点を3つ紹介します。

自動化しにくい業務の切り分け

効率化の推進において、自動化の対象とならない業務を正しく切り分けることが欠かせません。

応募受付やスケジュール調整のような定型業務は自動化の効果が大きい一方で、候補者への動機づけやキャリア観の確認など、判断や感情に基づく対応は人が行う必要があります。自動化の範囲を誤ると、候補者体験が低下し採用成果にも悪影響が及びます。

そのため、業務内容を分析し、効率化によって価値が高まる部分と担当者が直接対応すべき部分を明確に分けることが重要です。自動化の導入は、作業効率と採用品質の双方をバランスさせる視点から進めましょう。

システム導入コストとROIの見極め

採用管理システムやAI面接ツールなどの導入は効率化に有効ですが、投資額が大きいためROIを正確に評価する姿勢が求められます。導入時には、初期費用や月額利用料だけでなく、教育コストや運用負担も含めて総合的に判断する必要があります。

加えて、導入効果を測定する指標を事前に設定し、応募数の増加や採用までのリードタイム短縮といった成果を数値化することが大切です。効果検証を怠ると、期待したほどの改善につながらず投資回収が困難になるリスクも生じます。

したがって、効率化を目的としたシステム導入では、費用対効果を常に検証しながら運用することが不可欠です。

属人化を防ぐための運用ルール設計

効率化の施策を長期的に定着させるには、特定の担当者に依存しない運用体制を築くことが重要です。

業務が属人化すると、異動や退職によってノウハウが失われ、改善した仕組みが機能しなくなる可能性があります。そのため、フローを文書化し、システムの操作マニュアルや評価基準を共有できる状態に整えることが欠かせません。

さらに、定期的な研修を通じて関係者全員が同じ水準で対応できる環境を整備することも効果的です。個人スキルに依存せず組織全体で標準化された仕組みを運用することで、効率化の成果を安定的に維持し続けられます。

採用業務の効率化でより良い人材確保を

採用業務は、現状の問題点を洗い出して効率化することで、採用担当者の負担を大きく軽減できます。

採用プロセスの改善や求職者対応の自動化、面接のオンライン化など、効率化できる部分はさまざまです。

ITシステムや採用代行サービス(RPO)など頼れるものを使いながら、うまく採用業務を効率化してより良い採用につなげましょう。

採用代行サービスなら、「まるごと人事」がおすすめです。

まるごと人事は企業の理想をまるごと叶えるオンラインのサポートチームです。

スカウト文の作成や募集媒体の選定から、書類選考、面接の日程調整までチーム体制で採用業務をトータルサポートします。採用業務のなかでも工数をとられてしまう部分を任せることで、業務を大きく効率化できるでしょう。

契約は最短1ヶ月からOKなので、御社の採用状況に合わせて柔軟に始められます。まずは公式Webサイトをチェックしてみてください。

「まるごと人事」の資料を

無料でダウンロード

リピート率95%!!料金やお得な活用方法、企業の声や事例、導入までの流れを無料でご紹介!

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

HRMOS採用の料金プラン完全ガイド|機能・メリットから導入事例まで

- 採用企画

カルチャーフィットとは?採用時の見極め方や質問例、4つのメリットをご紹介

- 採用企画

看護師の採用方法|おすすめの求人媒体6選と採用成功のポイントを解説

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

採用の歩留まりとは?計算方法や低下する理由、改善方法をご紹介

- 採用オペレーション

ワークサンプルテストで採用力UP!メリット、デメリット、作成方法を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

不動産業界に適した4つの採用手法|有資格者を採用するポイントも紹介

- 採用企画