採用・労務・経理に関するお役立ち情報

売り手市場の近年、優秀な人材を確保するために採用力の強化が求められています。採用力の強化には、自社の採用課題を把握し、適切な対応策をおこなうことが重要です。

しかし、「応募が集まらない」、「選考の通過率が低い」といった課題への対応策がわからない場合や、そもそもの課題自体が見つけられない場合など、企業によっても悩みもさまざまでしょう。

本記事ではまるごと人事で支援する中で見えてきた採用課題の構造や対応方法を解説します。

AIで採用を底上げする

便利資料3点セット

面接・原稿・オペレーションの精度を一気に底上げ!AIを採用業務に組み込むにあたって参考になる資料を3点まとめてDLしていただけます

関連動画:

目次

- 採用課題とは?採用市場の動向と採用課題

- 採用課題が生じる背景

- 2025年、採用課題はどう変化している?最新傾向を解説

- 採用課題の見つけ方

- 1. 母集団形成の採用課題:自己応募数が少ない

- 2. 母集団形成の採用課題:スカウト経由の応募数が少ない

- 3. 母集団形成の採用課題:人材紹介会社からの推薦数が少ない

- 4. 選考の採用課題:選考辞退率が高い

- 5. 選考の採用課題:選考通過率が低い

- 6. 内定の採用課題:内定辞退率が高い

- 7. 入社の採用課題:早期離職率が高い

- 8. リソースが足りていない

- 採用課題を解決した事例

- 採用課題を解決するためのコツ

- 採用課題を根本解決する組織的アプローチ

- 採用成功に向けて、採用課題の把握と対策がポイント

採用課題とは?採用市場の動向と採用課題

採用課題とは、応募が集まらなかったり、選考辞退が多かったりなど、採用目標に対して採用活動がうまくいかない現状とのギャップを指します。「応募が集まらない」「内定承諾率が低い」といった、採用目標を達成するために、障害となる要因のことです。

ギャップを解消し、採用活動を成功させるには、選考の「どのステップ」に問題があり、「なぜ」うまくいかないのかという課題を把握し、適切に対策をおこなうことが重要です。

2024年下半期の転職市場は、労働人口の減少によって引き続き売り手市場が続いています。優秀な人材確保に向けた企業間の競争はますます熾烈になると言えるでしょう。

とくにエンジニアやIT人材へのニーズは高く、2030年には最大79万人のIT人材不足が予想されています。

自社が求める人材の採用には、採用力の強化が求められていくでしょう。採用力を強化するためにも自社が抱えている採用課題の把握し、対策と改善を続けていくことが必要です。

デジタル化時代の採用課題:テクノロジーの活用

近年の急速なデジタル化は採用市場にも大きな変化をもたらしています。従来の採用手法だけでは優秀な人材を確保することが難しくなり、テクノロジーを活用した新たな採用アプローチが不可欠となっています。採用管理システム(ATS)、AI面接ツール、候補者追跡システムなど、さまざまなテクノロジーソリューションが登場し、採用プロセスの効率化と高度化を実現しています。

デジタルツールは多くの採用課題を解決する可能性を秘めています。例えば、AIを活用した応募者スクリーニングは、膨大な応募書類の中から適切な候補者を効率的に選別できるため、採用担当者の負担軽減につながります。また、データ分析ツールを用いることで、採用活動の各段階における問題点を可視化し、科学的なアプローチで改善策を講じることが可能になります。

さらに、オンライン面接プラットフォームの普及により、地理的制約を超えた採用活動が実現し、優秀な人材プールへのアクセスが広がっています。チャットボットによる候補者対応も、24時間体制での情報提供や質問回答を可能にし、候補者体験の向上に寄与しています。

一方で、テクノロジーの導入には注意すべき点もあります。過度にテクノロジーに依存すると、採用プロセスから人間味が失われ、候補者との関係構築が難しくなる恐れがあります。特に企業文化や価値観の共有、候補者の人間性の評価など、人間同士のコミュニケーションが重要な側面ではテクノロジーだけでは不十分です。

また、AIによる選考では、学習データに含まれるバイアスが判断に反映されるリスクもあります。多様性と包括性を重視する採用を目指す場合、AIの判断に過度に依存せず、人間による最終判断の余地を残すことが重要です。

AIで採用を底上げする

便利資料3点セット

面接・原稿・オペレーションの精度を一気に底上げ!AIを採用業務に組み込むにあたって参考になる資料を3点まとめてDLしていただけます

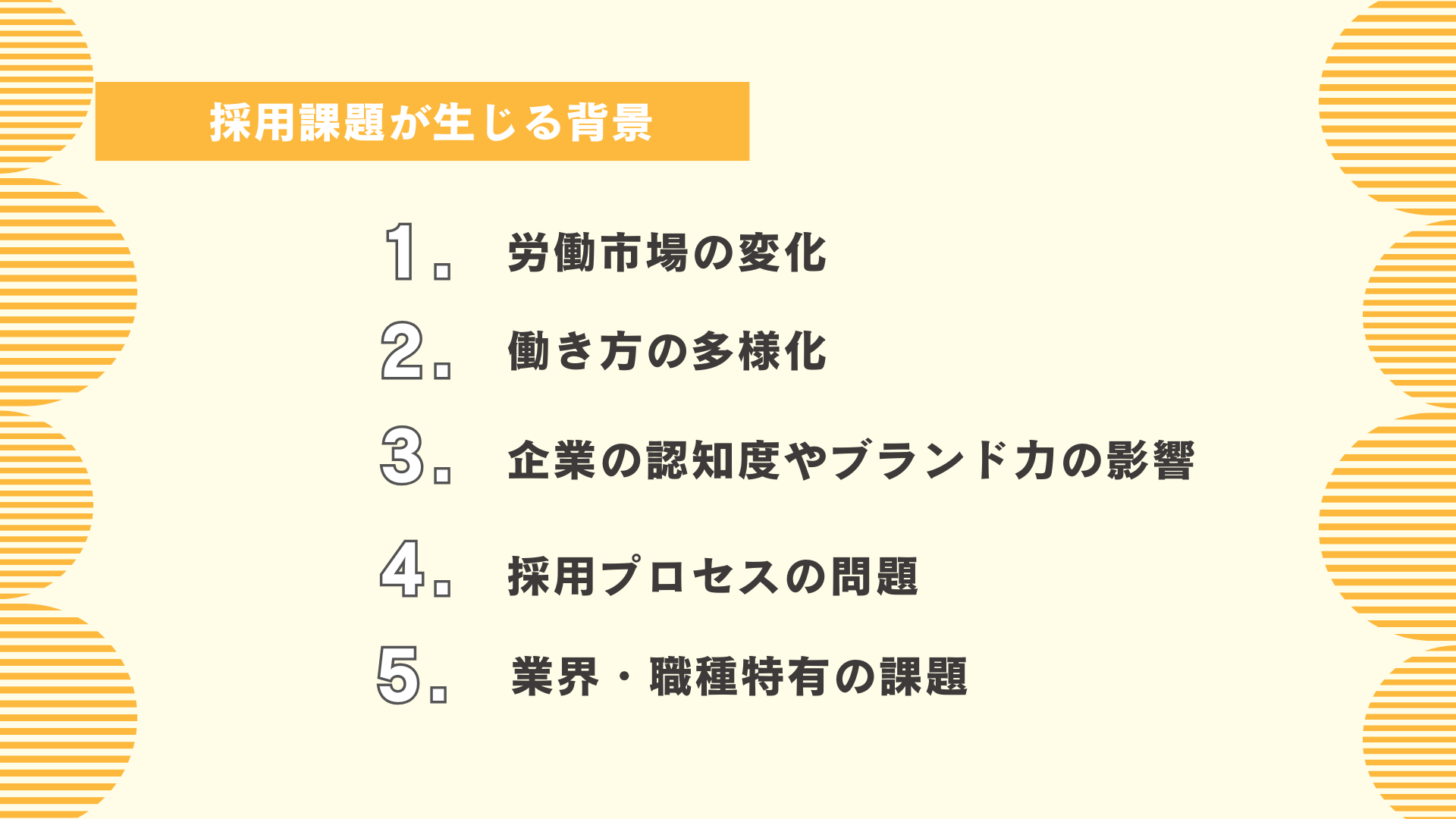

採用課題が生じる背景

採用課題が生じる背景には多くの要因が関係していますが、ここでは代表的なものについて見ていきます。

労働市場の変化

近年、少子高齢化の影響により労働人口が減少し、多くの企業で人材確保が難しくなっています。特に、専門性の高い職種やIT分野では即戦力となる人材の取り合いが激しくなり、採用競争が激化しています。

働き方の多様化

リモートワークやフリーランス、副業などの選択肢が増えたことで、求職者の働き方に対する価値観が変化しています。従来の終身雇用や年功序列の仕組みに頼っている企業は、新しい価値観に対応できず、採用に苦戦するケースが増えています。

企業の認知度やブランド力の影響

優秀な人材を採用するためには、企業のブランド力や認知度も重要です。特に中小企業やスタートアップでは、大手企業と比較して知名度が低いため、求職者に選ばれにくい傾向があります。企業の魅力を効果的に発信できていないことが採用課題の一因となります。

採用プロセスの問題

採用基準が曖昧であったり、面接や選考フローが長すぎたりすると、優秀な人材を逃してしまう可能性があります。また、求職者のニーズを十分に把握せずに採用活動を行うと、ミスマッチが発生し、早期離職のリスクも高まります。

業界・職種特有の課題

特定の業界や職種では、人材不足が特に深刻なケースがあります。例えば、介護業界や建設業界では慢性的な人手不足が課題となっており、給与や労働環境の改善が求められています。業界特有の課題を理解し、適切な採用戦略を立てることが重要です。

2025年、採用課題はどう変化している?最新傾向を解説

採用活動の難易度は、時期や市況によって大きく変化します。2025年に入り、企業規模や業界を問わず共通して見られる「新たな課題」も増えてきました。実際に私たち「まるごと人事」がご支援している現場でも、「応募数が急に減った」「スカウトが既読止まりで反応がない」「エージェントから紹介が来なくなった」といった声が増えてきています。ここでは、2025年上半期の支援事例から見えてきた今の採用課題のリアルを5つの視点で整理してご紹介します。

想定よりも応募が集まらない企業が増加中

2024年と比較して、同じチャネルを使っていても「応募数が半減した」という声が多くなっています。特に中堅〜スタートアップ企業で顕著です。スカウト疲れやフリーランス志向の強まりなどもあり、ターゲット層が求人を見つけにくくなっているケースも。チャネルの見直しや、求人・スカウト文面の刷新による対応が必要です。

スカウトの既読率は高いが返信がこない

候補者が求人を見るだけで終わってしまう、いわゆる“既読スルー”が増えています。返信率が1〜2%と、過去と比べて下がっている業界もあります。スカウトのABテストやカジュアル面談の設計など、温度感に合わせたコミュニケーション設計が鍵になります。

内定承諾率が下がっている/決定まで時間がかかる

最終面接後の保留や辞退が目立つようになっています。意思決定までに1〜2週間かかる候補者も多く、クロージングの手前で離脱する傾向が強まっています。魅力訴求(カルチャー・働き方)や選考プロセス内での意向形成がこれまで以上に重要です。

採用広報の有無で“見られる会社・見られない会社”に二極化

求人票やスカウト文面だけでは、候補者に魅力が伝わらないケースが増加。特にスタートアップや中小企業では、「情報が見つからない=不安」と捉えられるリスクがあります。noteやSNSでの発信、社員インタビュー記事の拡充など、見つけられる+共感される広報設計が求められています。

エージェント経由の紹介数が減っている企業が多数

「いつも紹介が来ていたのに、急にゼロになった」というケースが複数発生。企業の優先度が下がっている、要件が伝わっていないなどが原因です。紹介依頼文のブラッシュアップ、定例ミーティングの実施、フィードバックの丁寧な共有など、エージェントとの連携体制を強化することで改善が見込めます。

2025年の採用市場は、単なるチャネル選定や母集団施策だけでは成果につながりにくくなっています。重要なのは、課題を構造的に捉え、社内外の関係者と目線を揃えて進めることです。まるごと人事では、こうした現場のリアルな課題に対して、戦略設計から運用・改善まで一気通貫で支援しています。もし自社の採用に違和感がある場合は、お気軽にご相談ください。

採用課題の見つけ方

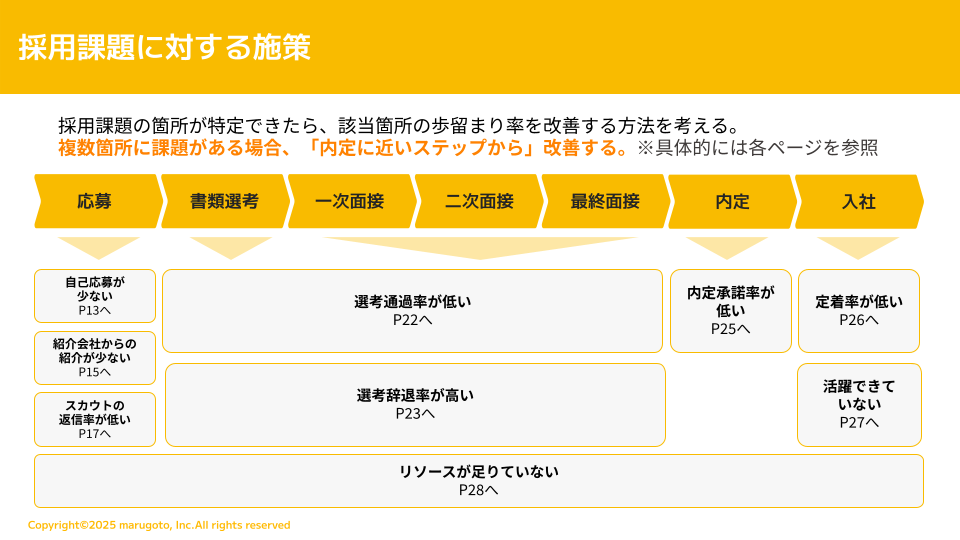

採用活動がうまくいっていない場合、はじめに「選考のどのステップで課題が発生しているのか」を把握しましょう。

採用活動がうまくいっていない場合、はじめに「選考のどのステップで課題が発生しているのか」を把握しましょう。

課題の把握には、母集団形成から選考、内定、入社に至るまで、採用フローにおける各ステップの「歩留まり率」を算出することが重要です。

歩留まり率とは、選考において次のステップに進んだ人数の割合を指します。

_____________________________

(計算式)

「選考通過数」÷「選考対象数」×100=「歩留まり率(%)」

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

歩留まり率の具体的な例としては、書類通過率、面接通過率、内定率や内定承諾率などが挙げられます。

それぞれの歩留まりは下記で算出できます。

_____________________________

- 書類通過率:書類通過者数 ÷ 応募者数 × 100

- 面接通過率:面接通過者数 ÷ 面接者数 × 100

- 内定率:内定者数 ÷ 面接者数 × 100

- 内定承諾率:内定承諾者数 ÷ 内定者数 × 100

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

それぞれの歩留まり率を算出し、特定の数値が想定より低いステップには課題を抱えている場合があります。

たとえば、冒頭の画像では二次面接の通過率が低いため、一次面接、あるいは二次面接において課題がある、といった仮説が立てられます。

仮説が立てられたら、課題の分析と改善策を検討していきます。特に「内定に近いステップ」から改善していくと良いでしょう。

1. 母集団形成の採用課題:自己応募数が少ない

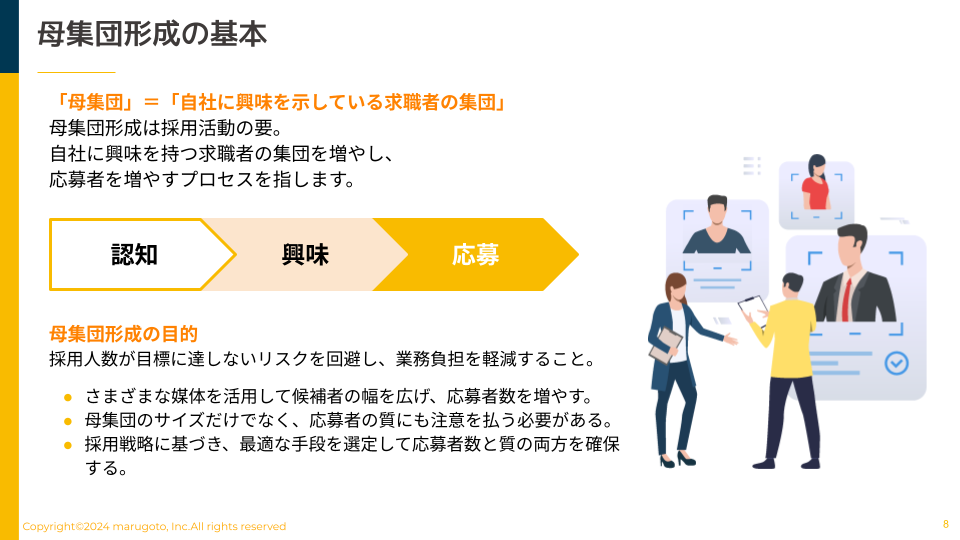

求人を出しても応募なかったり、極端に少なかったりすると、選考活動を実施することができないため、採用成功には母集団形成が欠かせません。

ここでは応募数が少ない場合の要因と対応方法を解説します。

求人票・募集文で魅力が伝わっていない

募集がうまくいっていない要因として、募集文や求人票がわかりづらい、自社の魅力を適切に伝えきれていないなどの可能性があります。

応募につなげるためには、求職者が魅力的に感じ、自社で働くイメージが持てるような情報提供が重要です。

具体例を数字で示すことも時には必要です。「成長率◯◯%!」や「従業員数◯名→◯名まで増加」など、具体的な数字を入れることでより詳細なイメージがわく効果もあるので曖昧な表現ではなく数字で入れるようにしましょう。

たとえば、募集文や求人票では「何をおこなっている会社か」、「どのようなメンバーがいるのか」、「どのような業務をするのか」といった情報を具体的に伝えましょう。また、ターゲットとなる対象者に見てもらうよう、タイトルにも工夫が必要です。

自社が求める人材に向けて、効果的に魅力を訴求するためには採用ペルソナ設定がおすすめです。

採用ペルソナを設定することで、自社が求める人材の志向性や価値観、人柄を詳細に想定でき、自社の魅力をより的確に訴求しやすくなります。ペルソナを作り、ターゲットに対しての訴求ポイントがずれていないか確認し「伝えたい情報」だけでなく「候補者が知りたい情報」を盛り込みましょう。

採用ペルソナについて、詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

採用チャネルが適切ではない

求人を掲載しているにも関わらず応募が見込めない場合は、採用チャネルの見直しも検討しましょう。

採用チャネルには、求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティングなど、さまざまな取り組みがありますが、採用チャネルが自社の求める人材に合っていないと、母集団形成につながりにくいものです。

魅力的な求人であっても、掲載した媒体に自社が求める人材が少ない場合には期待していた効果が見込めません。

たとえば、媒体にはエンジニアに特化した媒体、第二新卒・若手に特化したサービスといった特性があり、自社が求める人材に合った採用チャネルを選ぶことがポイントです。

媒体によって運用方法のコツが異なるためCSから情報収集するなど行い、適切に運用していくと良いでしょう。

2. 母集団形成の採用課題:スカウト経由の応募数が少ない

ダイレクトリクルーティングは、スカウト媒体を通じて企業が直接候補者にスカウトメールを送信し応募を促す方法です。昨今、ダイレクトリクルーティングを使う企業も増えており、特に知名度がない企業にとっては有効な採用チャネルとなっています。スカウト経由の応募数が低い場合の要因と対応方法を解説します。

スカウト送信数が少ない

ダイレクトリクルーティングで応募を促すために、前提としてスカウトメールの送信数を担保する必要があります。適切な送信数は必要な応募数から逆算し、返信率をもとに算出しましょう。

カスタマイズをどれぐらいするかにもよりますが、個別カスタマイズしたスカウトを100通送付するのに25-35時間ほどかかります。採用担当者のリソースが足りていない場合、工数を担保するために、社内体制の見直しや採用代行サービスを活用するなどの対応の検討も必要です。

対象者のリストアップ数が少ない

ダイレクトリクルーティング運用の際、まず送付対象者の洗い出しを行います。

対象者が少ない場合、まず考えられることは検索方法が適切でないパターンです。

まず、検索キーワードが網羅できているか見てみましょう。同じ意味の用語でも候補者によって表記方法が異なるため、例えばWEBという単語でもWeb・ウェブを追加するなどが必要です。

また、ペルソナやレイヤー毎に検索軸をわけるのも打ち手です。一番欲しいペルソナ・ベンチマーク企業在籍者・一次面接は通過するであろうターゲット・ポテンシャル層のように複数パターンを作成し、優先順位の高い検索軸から優先的にスカウトを打っていきましょう。

もう1つ考えないといけないことは、スカウト対象者が枯渇している可能性です。まず、要件の見直しを行いましょう。学歴・転職回数・求める経験などで緩和できる要件があるか見直すことで、リストアップ対象者が増えることがあります。

次に、今までスカウト送付を行った方への再送アプローチを検討しましょう。1通目と訴求を変え改めてカスタマイズを行い送付することで興味を持ってもらえる可能性が上がります。また、正社員ではなく業務委託での参画が可能な場合もあるので、業務委託可、など添えて再送することで転職潜在層にまで幅を広げてアプローチできます。

どうしても対象者が枯渇している場合は、媒体の変更や追加を検討しましょう。ターゲットとしている母数がどれぐらいいるかを媒体担当者に確認した上で採用チャネルを検討すると良いでしょう。

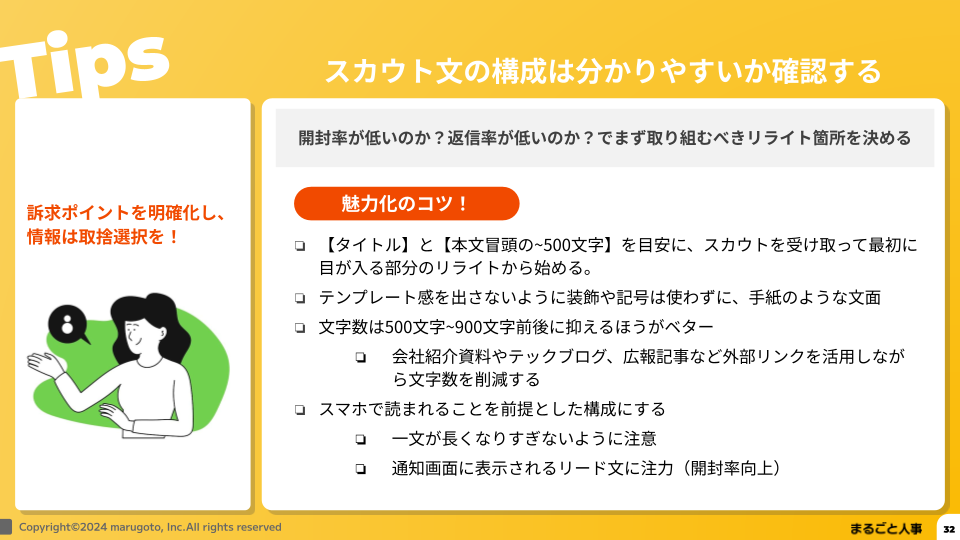

スカウト返信率が低い

送信率も担保できており、ターゲットリストアップもできていて応募数が少ない場合はスカウト返信率の改善が必要となるケースがあります。検証するにあたり、まず媒体×職種毎の平均返信率と比べてどうか比較してみましょう。媒体CSから情報収集しましょう。特にエンジニア職種は他職種と比較して返信率が低い傾向にあります。

スカウト返信率が低い場合にまず見るべきポイントは、既読率です。既読率が低い場合、タイトルに改善できるポイントがあります。件名に魅力的なキーワードやカスタマイズを入れてみましょう。

既読はされているが、返信率が低い場合は本文の見直しが必要です。訴求ポイントが設定したペルソナに合っているかどうか確認しましょう。また、それ以外に送付者名にも着目すると良いでしょう。ハイクラス人材の場合、特に代表名義や責任者名義でスカウト理由をカスタマイズして送ると有効です。

また、訴求ポイントやスカウト理由については、採用担当者だけでなく現場からのFBを活かすことも大切です。リストアップした候補者を現場メンバーに確認してもらい、評価ポイントをスカウト理由に反映するなど行うと良いでしょう。

3. 母集団形成の採用課題:人材紹介会社からの推薦数が少ない

人材紹介は、専任の担当者が企業から求人の依頼を受け内容に合った人材を紹介するサービスです。紹介を依頼しているのに推薦数が少ない場合の要因と対応策について見ていきましょう。

候補者に紹介してもらえていない

候補者に紹介してもらえていない場合、まず人材紹介会社の注力企業となれているか振り返ってみましょう。まず担当者の理解を深めるための定期的な情報共有が必要です。募集ポジションに関しての情報はこまめに共有しましょう。例えば「一次面接通過する方はこういう傾向がある」など直近評価が高かった候補者の属性を共有することで、ターゲットイメージを深めてもらうことが可能です。時には紹介会社向けに説明会を実施するなども打ち手となります。

また、選考結果は細かくスピーディーに伝えることを心がけましょう。各選考から1営業日以内に結果を伝えることが理想です。選考通過時の評価ポイントやお見送りの際の理由についても、詳細に伝えることで推薦の質の向上にもつながるため、ひと手間かけましょう。

候補者に紹介後の応募獲得率が低い

紹介後の応募獲得率が低い要因として、候補者が魅力を感じていないパターンがございます。何がネックとなっているのかをヒアリングし、解消できるような材料を担当者に共有することで志望度を高めていきましょう。また、選考前にカジュアル面談を実施するなど、アトラクトの場を増やすことも手です。

4. 選考の採用課題:選考辞退率が高い

応募に至ったものの選考段階で辞退されてしまうケースも少なくありません。

ここでは、選考辞退につながる要因とその対策について解説します。

志望意欲の醸成ができていない

選考段階で志望意欲を高められず、選考辞退につながるケースです。

選考は企業が求職者を見極める場であると同時に、求職者も企業への見極めをおこなう場です。

とくに売り手市場の昨今では、求職者は複数の企業の選考を同時に受けていることが多く、他社との比較をおこなっています。

そのため、選考においては求職者に自社への魅力を伝え、志望意欲を高めてもらうことが重要です。あらかじめ自社の魅力を言語化し、選考時に伝えられるようにしておきましょう。

面接官が体系的に説明できるよう、会社説明資料や採用ピッチ資料などの活用や、採用広報記事で自社理解を深めてもらうのもよいでしょう。

通過連絡に時間がかかっている

求職者は複数企業の選考を受けている場合が多いため、求職者への対応が遅れると、他社の選考を優先的に進めてしまい、自社の選考辞退に至る場合があります。二次選考通過の連絡を早めにおこなうことで、選考辞退のリスクを軽減できます。

求職者への対応が遅れる要因のひとつとして、採用活動へのリソース不足が挙げられます。

たとえば、リソース不足を補うために採用代行サービスに一部業務を委託したり、採用管理システム(ATS)で選考状況を把握しやすくしたりするなど、求職者への対応を迅速におこなえる体制を整えることも検討しましょう。

面接回数が多い

面接回数が多く、選考に時間がかかることで、求職者が他社の選考を優先的に進めてしまい、選考辞退に至るケースもあります。

一般的に中途採用の面接は、3回以内が適切と言われています。面接回数が4回以上に及ぶ場合には、回数の妥当性を確認しましょう。面接と面接の間は、必然的に期間が空いてしまうため、面接回数が多いほど選考にかかる時間が長くなってしまいます。

対応策として、面接の回数を調整できないか検討する、面接と面接の間をできるだけ短くできるよう日程調整する、といった対応が必要です。

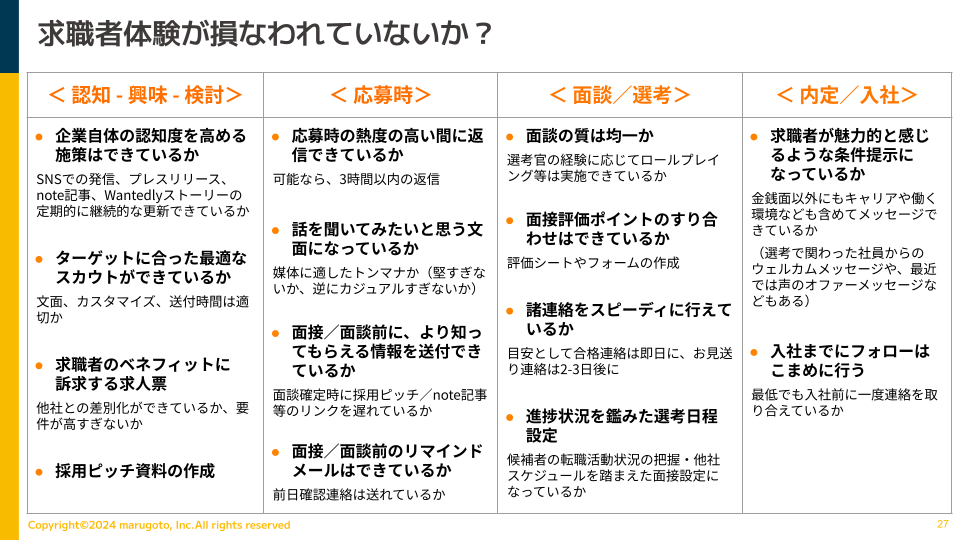

候補者体験が損なわれている

ここまで辞退の要因について触れましたが、まとめると候補者体験が損なわれているというのが全体的な課題です。

下記にそれぞれ「認知獲得」「応募」「選考」「内定」フェーズでおさえておくべきポイントを示しますので、こちらを自社で一度確認してみましょう。

5. 選考の採用課題:選考通過率が低い

選考に進んでもなかなか合格者が出ないといった課題もあります。ここでは選考通過率が低い要因と対応を解説します。

選考基準が明確になっていない

選考の不通過が多い場合には、選考基準が適切でない可能性があります。

選考基準には「項目」と、項目ごとの到達度を計る「尺度」の2つがあります。

たとえば、人材要件で設定した必須条件以外の項目も選考基準に入れてしまっていたり、尺度の基準が高すぎたりすると通過の難易度は上がります。

項目の見直しにあたっては「必ずしも必須条件に入れるべき項目かどうか」、「必須条件以外の項目も選考基準に入れていないか」を確認しましょう。

また、尺度を適正化するためには、ルーブリックを活用するとよいでしょう。

一般的なルーブリックとは、各項目に対し【(不足)1・2・3(満たしている)】といったレベルごとの尺度で評価をおこなう方法です。項目ごとの「何を満たしていればよいか」を定義することで定量的な評価できます。

選考基準を見直した後は関係者に情報を共有し、通過率の改善につながっているかどうかを確認しましょう。選考基準の設定方法や見直し方については、下記の記事も参考にしてみてください。

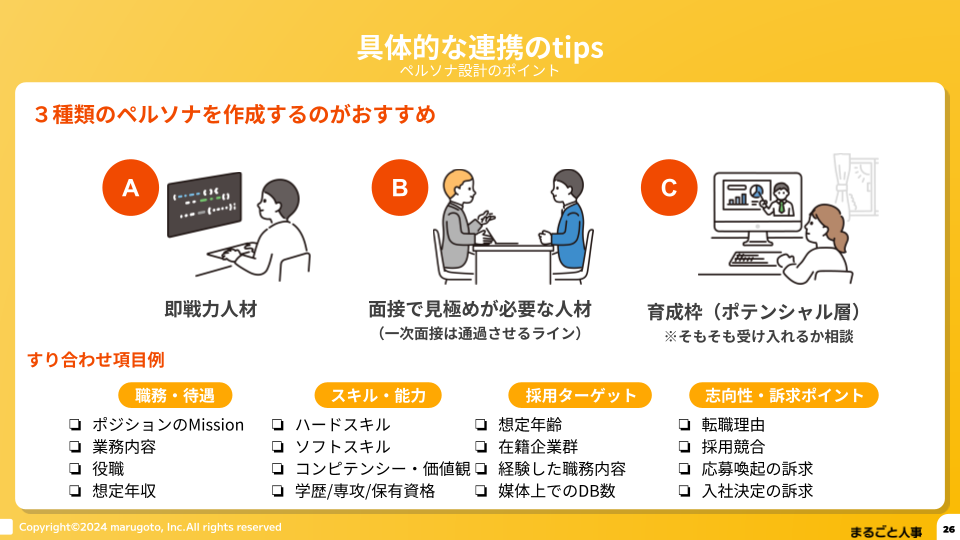

求める人物像を共有できていない

社内の関係者間で求める人物像を共有できていないことも、選考通過率を下げている要因のひとつです。

採用活動には、面接官として管理職や現場の担当者など多くの人が関わります。

関係者間で求める人物像にバラつきがあると、本来通過させるべき人材を不通過にしてしまう可能性が高まるため、求める人物像を言語化し、関係者と共有しておくことが重要です。目線をあわせるために、時には採用担当者が面接に同席して実態を把握することも大切です。

スキルや能力だけではなく、思考力や人間性などの定性面も含んだものにすると、より精度が上がるでしょう。

要件が厳しい

面接官が採用市場を理解できておらず、要件が厳しくなっているケースもあります。

面接官に求める人物像を共有する際には、採用市場や競合他社の状況、採用目標や期日も合わせて共有することがポイントです。そのうえで現場担当者が求める要件とすり合わせをおこない、適切な要件になるよう調整することが重要です。

すり合わせ後も、選考を通過しない場合には、緩和できる要件はないか、基準を調整できないかなど、調整をおこないましょう。

6. 内定の採用課題:内定辞退率が高い

内定を出しても求職者から内定承諾がもらえないと、採用にはつながりません。

ここでは内定辞退率が高い場合の要因と対応方法を解説します。

第一志望になっていない

就職先として選ばれるためには内定者にとって、自社が第一志望になることが必要です。

内定者の自社への志望意欲が高まっていなければ、他社に内定を決めてしまうこともあります。

選考では自社の魅力づけだけではなく、求職者の選考状況や他社から提示されている条件、職場選びにおいて重要視するポイントをヒアリングしましょう。自社で働くメリットと自社の魅力を伝えることが大切です。また、オファー時には採用背景や期待している役割、任せたい業務について詳細を伝えることで入社後のイメージも正しく持ってもらいましょう。

入社への不安の払拭ができていない

内定者が抱える入社後の不安を払拭できていないことも内定辞退の要因のひとつです。

内定者は入社にあたって「期待されているパフォーマンスを発揮できるのだろうか」、「人間関係を構築できるのだろうか」などといった不安を抱えることが多いものです。

内定辞退を防ぐためには、選考を通じて自社で働くイメージをもってもらうことと、内定後のフォローが重要です。

たとえば、選考要素のない、相互理解を深めることを目的としたカジュアル面談をおこなって自社への理解を深めてもらう、一緒に働く社員と会話する機会をもうけるなどの対応が挙げられます。

また、内定者と適宜コミュニケーションをとり、入社にあたっての不安がないか、ある場合はどのような不安があるのかを明確にし、不安を払拭することが重要です。

内定者フォローについて詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

内定通知に時間がかかっている

選考の通過連絡が遅くなってしまうと選考辞退が発生するのと同様に、内定通知も時間をかけてしまうと内定辞退の可能性が高まります。

求職者が複数企業の選考を受けている場合に、先に内定を出した企業に決めてしまうこともあるため、内定通知のスピードを担保することも重要です。

こちらの要因も採用活動へのリソース不足や社内が挙げられるため、採用代行サービスや、採用管理システム(ATS)の導入など、体制を整えることを検討しましょう。

AIで採用を底上げする

便利資料3点セット

面接・原稿・オペレーションの精度を一気に底上げ!AIを採用業務に組み込むにあたって参考になる資料を3点まとめてDLしていただけます

7. 入社の採用課題:早期離職率が高い

入社したにも関わらず早期で離職をしてしまう場合は、下記の要因が挙げられます。

入社前後でギャップがある

入社前のイメージと入社後の実態にズレが生じていると早期離職につながりやすくなります。

早期退職は企業にとって大きな損失です。採用コスト面での損失だけでなく、既存社員へのモチベーションにも影響を与えかねません。

ギャップが生じないよう、選考段階では自社のよい面だけでなく、事業や組織の課題といった実態を伝えて自社理解を深めてもらうことが重要です。

また、Webでの発信や面接だけでは伝えきれない、自社のカルチャーや雰囲気を理解してもらうためには、採用ピッチ資料による会社説明や、カジュアル面談の実施、一緒に働くメンバーとの面談などが有効です。

下記の記事では採用ミスマッチについて、解説をしています。より詳しく知りたい方は確認してみてください。

オンボーディングがうまくいっていない

入社後のフォロー体制が不十分な場合も、早期退職につながりやすいと言えます。

ほとんどの入社者は新しい環境に不安を感じています。入社後のフォローを強化することで、不安を軽減し、職場に慣れてもらうことが重要です。

たとえば、入社後にオリエンテーションや研修をおこなうことで会社や事業、組織に関する理解を深めてもらう、既存社員との懇親の場を設けることで人間関係の構築をしてもらうといった取り組みが挙げられます。

また、定期的に1on1を実施することで、入社者が抱えている不安や懸念を把握し、必要な対策を講じやすくなるため、早期離職の抑制に有効です。

8. リソースが足りていない

採用活動は様々なリソースが必要です。まず採用目標に対してリソースが足りているか確認し不足している場合はリソースの調達方法を検討しましょう。

人的リソースが足りていない

まず採用担当者のリソースが足りているかを見直しましょう。採用目標を達成するために目標から逆算し、スカウト月間◯通、候補者対応◯件など月々かかっている行動量と工数を算出します。その中で、業務効率化できる部分は効率化していき、それでも不足する場合は採用担当の外部採用や採用代行サービス活用など検討しましょう。採用代行サービスはスポットでの依頼もできることがあるため、依頼したい業務によって適切な採用代行会社を選定することが大切です。

採用予算が足りていない

今の採用予算が適切かどうか検討しましょう。まず、現在の職種別・チャネル別に採用コストがいくらかかっているのかを算出します。例えばスカウト媒体の年間利用料+成果報酬で何人採用できたかを算出するなどです。算出したものが適切かどうかチェックするためには、自社の採用計画からどの程度の採用コストが適切か算出しましょう。

例えばスカウトを運用しているが、なかなか成果に繋がらず費用対効果も良くない場合は人材紹介会社も活用するなど採用戦略の見直しも必要になってきます。その上でどうしても採用コストが足りない場合には追加の予算を検討しましょう。

採用ノウハウが足りていない

初めて採用活動を行う会社の場合など特に、社内に採用ノウハウがないケースがございます。その場合は、採用支援サービスを活用するのも手です。採用コンサルや採用代行サービスは他社の事例やノウハウが豊富にあるため、早期に採用ノウハウを補うのに適しています。

また、社内の採用担当者育成のために研修制度を拡充するのも良いでしょう。例えば書籍購入や学習のためのセミナー参加補助が該当します。

中小企業の採用課題

中小企業は機動力があり、フレキシブルな採用が可能ですが、以下のような課題に直面します。

- 知名度の低さによる応募者の不足

- 採用リソースの不足

- 優秀な人材の確保が難しい

大企業と比べて知名度が低いため、応募者の母数が少なく、採用活動に苦戦しがちです。特に、新卒採用では「そもそも企業を知られていない」という問題があります。

人事部門の人員が限られているため、採用活動に十分な時間を割けないことがあります。求人広告や採用管理の効率化が求められます。

大企業に比べて給与・福利厚生の面で劣る場合が多く、優秀な人材を引き寄せるためには、成長機会や社風の魅力を強く打ち出す必要があります。

スタートアップ企業の採用課題

スタートアップは成長フェーズにあり、チャレンジングな環境ですが、以下のような採用課題があります。

- 即戦力となる人材の確保が困難

- 安定性への不安を払拭する必要がある

- 採用戦略の確立が必要

事業の立ち上げや拡大にはスピード感が求められるため、未経験者ではなく即戦力を求めることが多いですが、競争が激しく採用が難しい状況です。

設立間もない企業では「会社が成長し続けるか不安」「将来性が見えにくい」といった理由で、応募をためらう求職者もいます。資金調達の状況やビジョンをしっかり伝えることが重要になります。

採用担当者が専任でいない場合も多く、適切な採用戦略を持たないまま場当たり的に採用活動を進めてしまい、結果的にミスマッチが生じることもあります。

企業規模によって採用課題は異なりますが、それぞれの特性を理解し、最適な採用手法を選択することが成功の鍵となります。

採用課題を解決した事例

ここではまるごと人事を活用して採用課題を解決した事例について見ていきます。

リードタイムを大幅に短縮、採用オペレーションの再構築も実現

導入当初は、業務都合により選考官の書類選考や面接の回答が得られなかったり、候補者から日程が届いてないなどで選考に対してリードタイムが長くかかるという課題が存在していました。

まるごと人事を導入することにより、各選考のフローを型化して漏れなく候補者管理を行ってもらうことで、リードタイムの短縮に繋がりました。

また、採用管理システム(ATS)の入れ替えの際も採用オペレーションを再構築してくれスムーズに移管することが出来ました。

質の高いスカウト運用により、母集団が4-5倍に増加

導入当初は人事部門再構築のタイミング。とにかく面接以外のすべての中途採用業務を全般的にお任せしました。

特にスカウト面を量・質ともに担保したことで選考に進む候補者が4-5倍に増えるという結果に。

都度、ABテストを実施することで他社平均より高い水準でスカウト送付、母集団形成を実現できています。

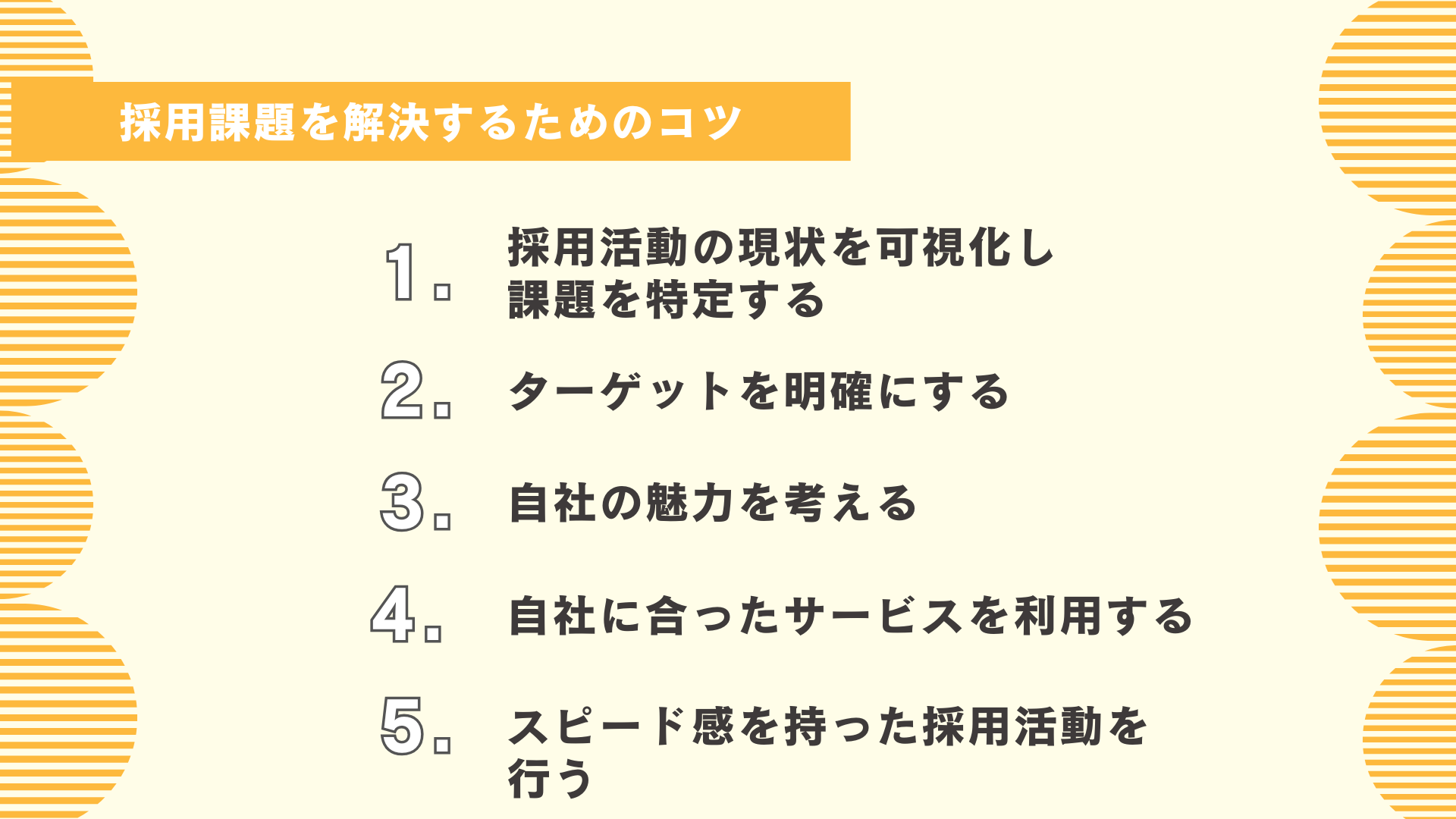

採用課題を解決するためのコツ

採用課題は企業によって様々ですが、どの企業にも共通するのは「課題を正確に把握した上で適切な対策を行うこと」の重要性です。ここでは、採用活動をスムーズに進め、成果を最大化するための具体的なコツを解説します。

1. 採用活動の現状を可視化し、課題を特定する

まず、自社の採用プロセス全体を見直し、どの段階で問題が生じているかを明確にすることが重要です。

応募数の不足、ターゲット外からの応募、面接辞退の多さ、内定辞退の頻発など、各フェーズでのデータを収集・分析し、具体的な課題を特定しましょう。

2. ターゲットを明確にする

人材を採用する際に行うべきことはまずターゲットを定めることです。ここが定まっていない場合は採用担当者と現場の社員の間で認識齟齬が生じ、選考時に様々なリスクが発生します。

ターゲット設定時には主に下記に沿って項目を定めましょう。

- 年齢

- 性別

- 経験の有無

- 入社時点での必須スキル

- 求める人材の志向や行動

- 求める人材にそぐわない志向や行動

ターゲット設定する際にあまりに細かく絞ってしまうと、候補となる人材が限られてしまい、採用に苦戦する可能性があるので「MUST要件」「WANT要件」によってわけることをおすすめします。

3. ターゲット目線で自社の魅力を考える

ターゲット設定を行った後には、ターゲット目線での自社の魅力を考えましょう。

- ミッション・ビジョン・カルチャー

- 給与・福利厚生

- ワークライフバランス

- 研修制度

自社に長くつとめていると自社の魅力を発掘できないこともあるため、他部署の社員にヒアリングを実施するなどして自社の魅力を洗い出すのも有効な手です。

そして洗い出した魅力がターゲットに合っているかどうかを検証した上で求人票に反映させましょう。

また、ターゲットに刺さる魅力は盛り込みすぎずに伝えたいことを一つに絞ると良いでしょう。

「ターゲットが強く求めているものはなにか」「競合他社と比べたときに自社の優位性はどこにあるか」を考え絞り込むと良いです。

4. 自社に合ったサービスを利用する

採用活動を行うにあたり、人材紹介、求人広告媒体、スカウト媒体など様々なサービスがあります。これらは自社に合ったサービスを選ばないと費用と工数をかけても自社に合った人材を採用できなくなります。

ターゲットとなる人材がどういう媒体に登録しているか、という視点で適切なサービスを選び採用活動を成功させましょう。

5. スピード感を持った採用活動を行う

売り手市場の昨今、求職者は複数選考を同時に進めることが一般的です。また、自社がほしい優秀な人材は競合からもオファーが来ている可能性が高く競争も激化するでしょう。

そのため、スピード感を持って選考を行うことが必要です。日程調整はもちろん、選考結果も即日伝えるなど他社にスピード感で負けないようフローを整えましょう。

6. 入社までのフォローをしっかり行う

内定辞退を防ぐためにも入社までのフォローは必須です。

内定を受けた応募者は、入社までに期間が空いてしまうと転職することへの迷いや不安が生じやすく、気持ちが不安定になることもあります。

入社前に、会社見学や配属現場のメンバーとの面談の機会を設けると入社前の不安も払拭され入社後のイメージをつかみやすくなります。

入社に必要なやり取りを行う際にも「一緒に働きたい」という思いを伝えることで内定者のモチベーション向上につなげましょう。

採用課題を根本解決する組織的アプローチ

採用活動において、目の前の問題に対応するだけでは根本的な解決にはつながりません。中長期的に安定した採用力を築くためには、組織全体で採用に取り組む体制づくりが必要です。ここでは、採用課題を根本解決するための組織的アプローチについて詳しく解説します。

採用力を強化するための社内連携の重要性

現場と採用担当の密な連携

採用要件のズレは、採用後のミスマッチや早期離職につながることがあります。これを防ぐためには、現場の声をしっかりとヒアリングし、求める人物像や必要なスキルを明確化することが重要です。定期的に採用担当と現場担当者がミーティングを行い、採用基準の擦り合わせを行いましょう。

また、面接官トレーニングを実施することで、評価基準を統一し、選考の質を向上させることができます。選考時の評価軸が明確になることで、候補者にも一貫性のあるフィードバックを提供できます。

経営層の巻き込み

採用は企業の成長戦略と直結する重要な課題です。経営層を採用活動に巻き込むことで、意思決定のスピードが上がり、魅力的なオファーを迅速に提示することができます。さらに、企業ビジョンやミッションを候補者に直接伝える場を設けることで、企業の魅力をより強くアピールできます。

全社的な採用意識の醸成

採用は採用担当者だけの役割ではなく、全社的な取り組みとして意識を浸透させることが大切です。社員紹介(リファラル採用)制度を活性化することで、企業文化にマッチした優秀な人材を効率よく確保できます。また、社員のインタビュー記事やSNS投稿を通じて、リアルな職場環境や働き方を発信することも採用広報として効果的です。

採用広報を活用した中長期的な母集団形成戦略

採用ブランディングの強化

競争が激化する採用市場においては、企業の魅力を適切に発信することが重要です。自社の強みや独自性を言語化し、求職者目線のコンテンツを作成しましょう。具体的には、働く環境や成長機会、社員インタビューなどをブログやSNS、採用ページで発信することで、企業のリアルな魅力が伝わります。

候補者体験(CX)の向上

応募から内定までのプロセスをスムーズに進めることは、候補者にとっての企業イメージを大きく左右します。選考スピードを見直し、迅速かつ丁寧なフィードバックを行うことで、候補者の満足度を高めることができます。特に優秀な人材ほど複数社からオファーを受けるため、対応の速さと質が採用成功に直結します。

採用担当者のリソース不足を補うアウトソーシングの活用

スカウト代行サービスの活用

ダイレクトリクルーティングは効果的な採用手法ですが、候補者選定やスカウト送信には多くの時間と手間がかかります。スカウト代行サービスを利用することで、専門のノウハウを活用しながら効率的に母集団を形成できます。また、プロのライティングによるスカウト文面は返信率を大幅に向上させる効果があります。

採用広報の外部パートナー活用

採用ページのコンテンツ制作や採用イベントの運営を外部に委託することで、社内リソースを節約しつつクオリティの高い成果物を得ることができます。特に、採用広報は企業ブランディングにも直結するため、プロの視点を取り入れることでより魅力的なコンテンツを作成できます。

採用課題を根本から解決するには、単発的な施策ではなく、組織全体での戦略的な取り組みが不可欠です。社内連携を強化し、採用広報を活用しながら、中長期的な視点で採用力を高めていきましょう。また、リソース不足を補うためにアウトソーシングも積極的に活用することで、より効率的かつ効果的な採用活動が実現できます。

採用成功に向けて、採用課題の把握と対策がポイント

本記事では採用課題の見つけ方、ケース別の課題やその対応方法について解説しました。

採用成功に向けては、「どこが、なぜうまくいっていないのか」といった課題の把握と、課題に応じた適切な対応が必要です。母集団形成から入社まで、どこに課題があるかを見つけ、対応策を立てていきましょう。

ぜひ、本記事で解説した課題の例を参考に、採用課題の解決に役立ててください。

AIで採用を底上げする

便利資料3点セット

面接・原稿・オペレーションの精度を一気に底上げ!AIを採用業務に組み込むにあたって参考になる資料を3点まとめてDLしていただけます

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

施工管理の採用が難しい理由と成功のポイント|有効求人倍率や転職メリットも解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

タレントアクイジションとは?採用との違い・導入方法を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

第7回 人事評価とキャリア支援:成長を可視化する仕組みとは【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

製造業の採用ブランディング|人材不足を解消する戦略と実践方法を解説

- 採用企画

【中途採用の施策大全】92個の中途採用の施策まとめ

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用オペレーション

- 採用代行

【建設業界向け】おすすめ採用手法5つと選び方、有資格者の採用について

- 採用企画