採用・労務・経理に関するお役立ち情報

採用活動をスムーズに進める上で欠かせない採用フローの作成。採用フローを作成することで、関係者との連携を円滑に進められたり、採用活動の見通しを立てやすくなったりといった効果が期待できます。

さらに採用フローをもとに選考通過率や内定承諾率を把握し、活用することで、採用活動の改善にもつなげられます。

本記事では、採用フローの基本的な説明や活用のポイント、採用フロー図をもとに新卒・中途採用の採用フローの違いを紹介します。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

目次

採用フローとは

採用フローとは、募集からはじまり、エントリー、選考、内定、入社までの採用活動における一連の流れを指します。

採用フローは、自社の採用基準や採用体制に加え、新卒・中途採用、募集する職種、役職や人数などによって異なるため、採用戦略に合わせたフローの作成が必要です。

採用フローが重要視される理由

採用活動を円滑に進めるうえで、フローの整備は欠かせません。各工程を明確に定義しておくことで関係者間の情報共有がスムーズになり、選考の進捗管理や課題の発見にも役立ちます。

また、採用プロセスを可視化することにより、選考中の辞退やミスマッチの防止にもつながるでしょう。候補者にとっても選考全体の流れが把握できるため、不安が軽減され、企業に対する信頼感が高まる効果が期待されます。

採用成功の精度を高めるためにも、適切な採用フローの設計と運用は重要です。

新卒・中途いずれにも使用できる採用フロー

採用対象にかかわらず、企業の採用力を高めるうえで有効なフローパターンがあります。代表的な3種について、採用フローの種類別に、どのような場面で効果的かと、その特徴を紹介します。

| 標準型 | 説明会・選考一体型 | 試験先行型 |

|---|---|---|

|

|

|

標準型

もっとも一般的に多くの企業が取り入れているのが、「標準型」です。求人情報の公開後、説明会を通じて自社の魅力や業務内容を伝えたうえで、書類選考や面接を進めていくスタイルです。

求職者が企業理解を深めた状態で選考を受けるため、ミスマッチのリスクを低減し安心して選考を進められる点が特徴です。また、採用側も求職者の志望度を確認しながら対応できるため、丁寧でスムーズな対応が可能となります。

そのため情報発信から面談・内定までの一連の流れが明確になり、選考全体の納得感が高まる傾向にあります。

説明会・選考一体型

採用スピードを重視する企業に選ばれているのが、説明会と選考を同日に実施する形式です。説明会参加者を対象にその場で筆記試験や面接を実施することで、応募から内定出しまでの期間を短縮できる点が特徴です。

特に短期間で優秀な人材を確保した場合に適しており、早期に決定を出すことができるというメリットがあります。ただしその一方で、求職者の企業理解が不十分なまま選考に進むリスクがあるため、説明やフォローを十分に行うことが重要です。

試験先行型

応募者の母集団が多い場合に有効なのが、試験を先に実施する方式です。まず書類選考や適性検査などで一定の基準を満たす人材を絞り込み、企業説明や面接を行う流れとなります。

初期段階で候補者を絞り込むことで、選考工数の軽減と面接時間の有効活用が可能です。ただし、企業に対する理解が浅いまま試験に臨むケースもあるため、説明会やフォロー面談の実施を検討しましょう。

【新卒向け】採用フロー

新卒採用では、学生の特性や就職活動の流れを踏まえたフローの設計が重要です。なかでも近年注目を集めている「インターンシップ型」について紹介します。

インターンシップ型

実際の業務体験を通じて学生と企業の相互理解を深めるのが、インターンシップ型の採用フローです。選考前に実施することが多く、企業にとっては学生の素質や協調性を事前に把握できるメリットがあります。

学生側にとっても職場の雰囲気や業務の実態を知る機会となるため、応募後のミスマッチを防ぎ内定承諾の確率が高まります。短期から長期まで実施期間はさまざまですが、一定の評価基準を設けておくと選考への移行もスムーズです。さらに、内定後の早期離職リスクを下げる効果も期待できます。

【中途向け】採用フロー

中途採用では、即戦力となる人材の確保が重要視されます。選考プロセスは、実務に即したスキルや経験を重視する内容となり、迅速かつ実践的な評価が求められます。ここでは、代表的な2つの中途採用フローを紹介します。

| 面接重視型 | 筆記試験・面接一体型 |

|---|---|

|

|

面接重視型

中途採用で多く採用されているのが、面接を軸に評価を進める面接重視型のフローです。書類選考を簡略化し、人物面や適応力を直接見極めるために複数回の面接を設けるケースが一般的です。

現場社員や経営層との面談を通じて、候補者が実際の現場でどれだけ活躍できるかを見極めます。また、紹介やダイレクトリクルーティングを通じた候補者に対しても、面接を主軸に評価を行うことで、採用のスピードと質のバランスを取ることが可能です。

筆記試験・面接一体型

限られた時間で複数の要素を評価したい場面に適しているのが、筆記試験と面接を同日に行う形式です。

スキルと人物像を並行して見極められるため、選考の手間を抑えつつ判断精度を高めやすくなります。特に応募数が多い場合や、短期間で採用を完了したいときに有効です。

ただし、候補者にとっては拘束時間が長くなる傾向があるため、適度な休憩を設け、進行を事前に共有するなどの配慮が求められます。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

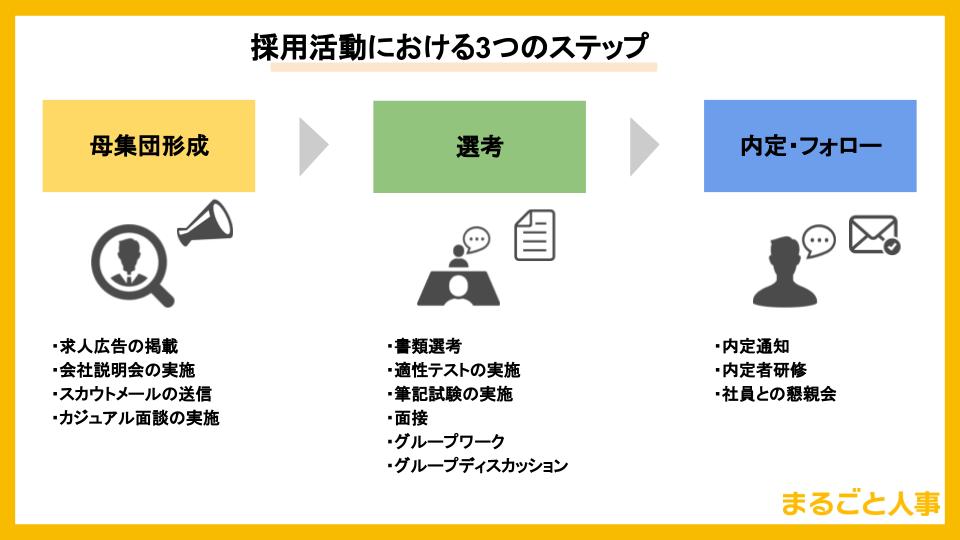

採用活動における3つのステップ

採用フローには大きく分けて3つのステップがあります。以下で解説していきます。

1. 母集団形成

母集団形成は、自社へ応募してもらえる求職者を集めるための取り組みを指します。

ただ、応募者を集めるのではなく、自社の求める人材であることと、適切な人数であることがポイントとなります。

取り組み例としては、求人広告の掲載、会社説明会の実施などが挙げられます。またダイレクトリクルーティングにおけるスカウトメールの送信、カジュアル面談の実施なども含まれます。

2. 選考

選考は、応募者を自社に採用するかを選定するステップを指します。

同時に、自社と応募者間での相互理解を深め、採用ミスマッチの抑制につなげたり、応募者の志望意欲を上げたりする役割も果たします。

選考方法としては、エントリーシートや履歴書、職務経歴書を通じた書類選考、適性検査や筆記試験の実施、そして面接の実施が挙げられます。

一般的に書類選考を通過した後に、面接を複数回おこないます。また新卒採用の場合は、グループディスカッションやグループワークを実施する企業もあります。

3. 内定・フォロー

最終面接を通過した人材に内定を出し、その人材が入社するまでの期間です。

この期間は内定辞退が発生するリスクもあるため、内定者への適切なフォローが求められます。

取り組み例としては、定期的に内定者の状況を把握し、入社に際して懸念点があれば払拭するために働きかける、社員との懇親会を実施し、早期に職場に慣れてもらうといった取り組みが挙げられます。

採用フロー作成の流れ

採用フロー作成の基本的な流れは、以下を参照してください。

| 採用フローのステップ | 具体的な内容 |

|---|---|

| 1. 採用計画を立案する | 経営目標や事業計画に基づいて採用人数や手法を決定する |

| 2. 求める人材像を明確にする | ペルソナ設定を行い、各関係者と情報を共有する |

| 3. 採用基準を設定する | 評価項目を具体化し、公平な選考ができるよう整備する |

| 4. 採用スケジュールを設計する | 目標時期から逆算して各工程の日数と担当を決める |

| 5. 応募・選考・内定・入社の流れを構築する | 説明会・書類選考・面接・内定通知・入社準備などを段階的に設定する |

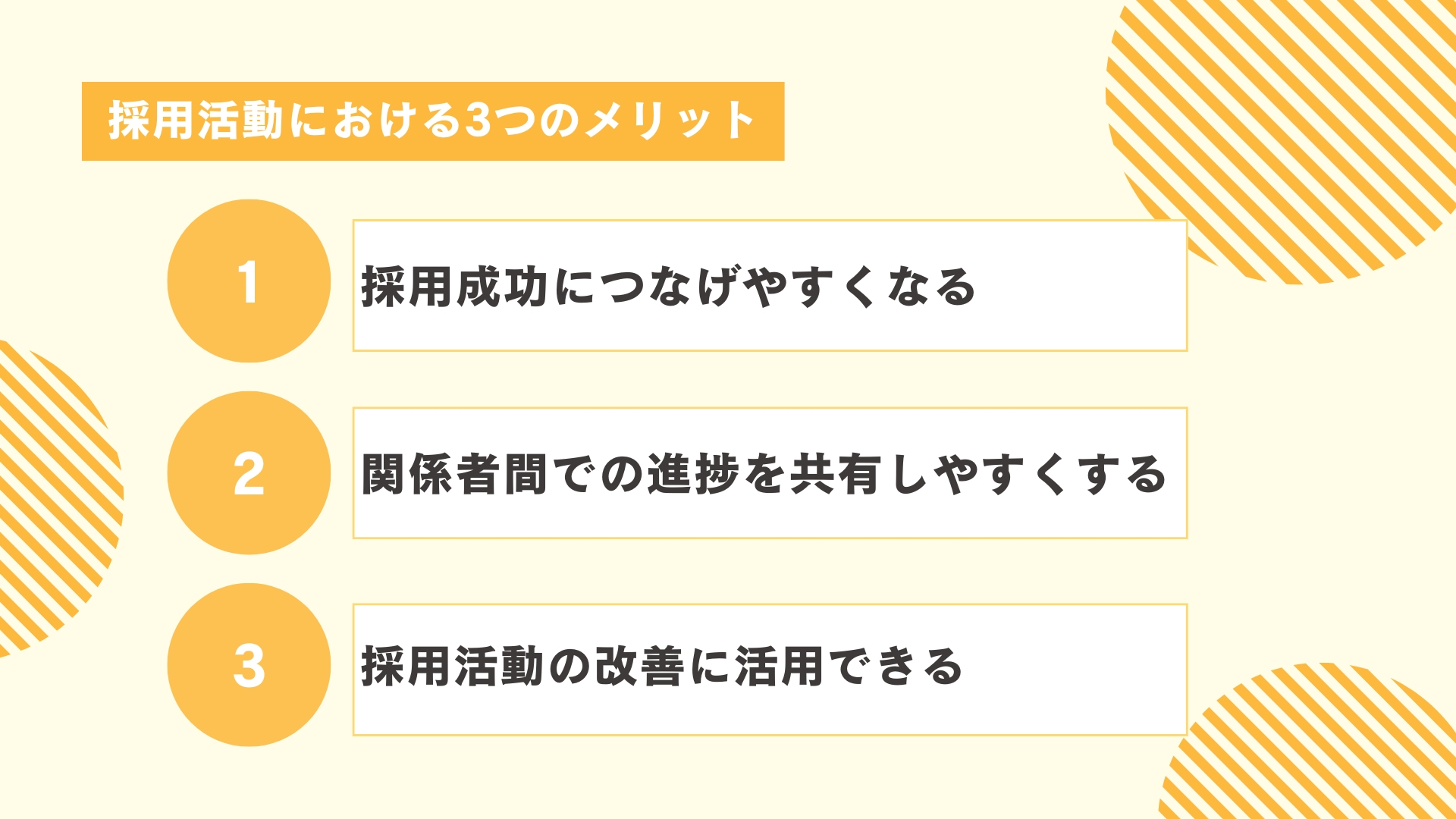

採用フローを作成するメリット3つ

ここでは採用フローを作成するメリットを紹介します。

1. 採用成功につなげやすくなる

採用フローを作成することで、いつ、だれが、なにをするかをあらかじめ想定でき、採用成功につなげやすくなります。

あらかじめ採用フローを明確にしておくことで、ターゲットに対して、どのように魅力を訴求して、各プロセスでどのように選考をおこなうか、内定につなげるためにどのようなオファーやフォローをするか、を明確にでき、整合性が取ることで、より採用成功につなげやすくなると言えます。

また、見通しが立っていることで、必要なリソースを確保しやすく、採用活動をスムーズに進める上でも有効です。

2. 関係者間での進捗を共有しやすくする

採用活動は採用担当者だけでなく、経営層、各部門の責任者などが面接官として関わるため、関係者と方向性や進め方の認識を合わせておく必要があります。

あらかじめ採用フローを作成し、関係者間で共有しておくことで選考のスピードを早められたり、現場の協力関係を築きやすくなるといったメリットが期待できます。

たとえば、選考だけ参加する現場の社員は「選考前に求職者にどこまで説明してあるのか」、「次の選考プロセスは何か」など把握しておく必要があります。事前に情報共有ができていると、コミュニケーションコストを削減できるだけでなく、採用活動をスムーズに進めることができ、求職者からの信頼にもつながると言えます。

3. 採用活動の改善に活用できる

採用フローを作成することで、書類選考や面接、内定などの歩溜まり(通過率)も把握しやすくなり、課題の発見や、採用活動の改善に活用することができます。

採用が計画通りに進まない場合、歩溜まりに着目することで選考のどのステップに課題がありそうかなど、採用活動における課題を見つけられ、対策を講じやすくなります。

採用活動の改善につなげる歩留まりについて、詳細は後述します。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

新卒・中途採用それぞれにおける採用フローの違い

新卒採用、中途採用それぞれの採用フローには違いがあります。

特に、新卒採用活動は一括採用が基本となり、さまざまなルールが定められています。また、新卒採用と中途採用では、入社者に期待する役割や選考の基準も異なります。

ここでは、それぞれの一般的な採用フローを紹介します。

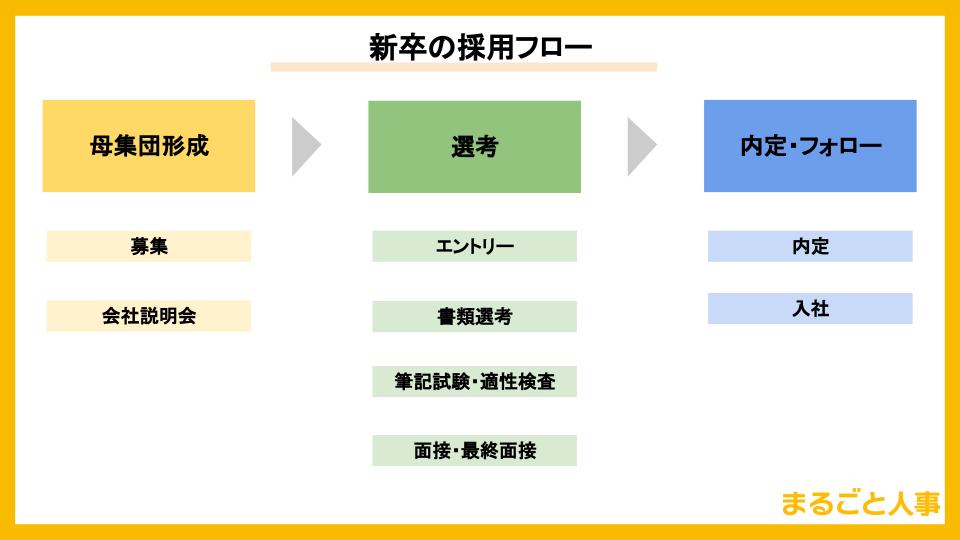

新卒の採用フロー

新卒の採用フローは下記の通りです。

募集活動では、学生への応募を促すために会社説明会を実施したり、選考方法もエントリーシートの提出や複数名での面接を行ったりするのが特徴です。

1. 募集

採用媒体や自社採用サイトを活用して、学生に向けた募集活動をおこない、母集団を形成します。

自社の認知を広げ、興味をもってもらったうえで自社の会社説明会へ参加してもらうことが目的です。

近年では、学生が一定の期間自社で働くインターンを導入する企業も増えています。インターンを選考の一環として実施したり、インターン中の評価によって筆記試験や面接を免除したりする場合もあります。

2. 会社説明会

新卒採用の場合は、会社説明会をおこなう採用フローが一般的です。

会社説明会は自社で開催する以外にも、複数の企業が合同で会社説明会を実施する方法もあります。いずれの場合も、学生に向けて自社理解を促し、興味・関心をもってもらい応募につなげることが目的です。

3. 書類選考

書類選考では、履歴書やエントリーシートなどの書類をもとに選考を行います。

職務経歴のない学生を採用することが一般的なため、スキルや経験ではなく、自社とのカルチャーフィット、成長意欲や主体性といった適性を重視する傾向があります。

4. 筆記試験・適性検査

新卒採用の場合は、基本的な学力や語彙力、論理的思考力などといった幅広い業務で共通して必要となる能力を図るために、一般常識や時事問題などの筆記試験や適性検査を実施する場合が多いです。

特に大手企業や応募者が多い企業では、応募者を絞り込むために、明確な基準を設けやすい筆記試験を選考の初期段階で実施する傾向があります。

また、適性検査は応募者をより詳しく知る手段としても実施されます。応募者の人柄や価値観、志向性、カルチャーマッチを見極めたりするほか、入社後の配属に役立てることもあります。

5. 面接・最終面接

書類選考や筆記試験を通過した学生に対して、面接を通じて「自社の採用基準を満たしているか」、「自社のカルチャーに合っているか」を見極める場です。

面接の形式は、学生と面接官が1対1で実施する個別面接のほか、複数人の学生が同時に受けるグループ面接など、さまざまな形式があります。

形式や面接の回数は、面接官のリソースや選考にかかるスピードなどの採用体制を踏まえる必要があり、企業によって異なります。

また、最終的な採用の決断を行う面接を最終面接と呼びます。

面接は企業が学生を見極めるだけでなく、同時に学生が企業を見極める場です。

採用担当者や面接官の印象が企業のイメージにつながるため、人選には活躍している社員やコミュニケーションに長けた社員を選ぶ必要があるでしょう。

6. 内定・フォロー

最終面接を通過した学生に内定を出します。

新卒採用の場合は政府によってルール上、内定通知解禁日が定められているため、解禁日前に内定が出ても学生への内定通知は解禁日後でないとできません。

また、内定から入社までは期間が空く場合も多く、内定辞退を防ぐためのフォローも重要です。

たとえば、内定者研修や既存社員との懇親会を実施し、自社へのエンゲージメントを高めることや、仕事へのモチベーションを上げるような取り組みが有効です。

7. 入社

入社日に入社手続きを行い、採用活動は終了となります。

入社後には、社員として定着し、活躍してもらえるようにオリエンテーション、研修や教育などを実施しましょう。

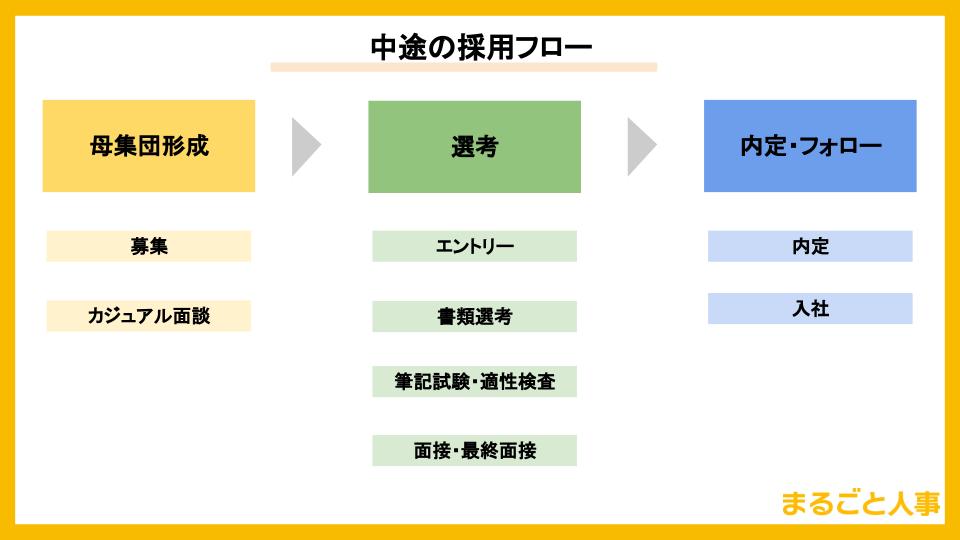

中途の採用フロー

一般的な中途の採用フローは下記の通りです。

ここでは主に新卒の採用フローとの違いを解説します。

1. 募集

採用媒体や自社採用サイトのほか、人材紹介などを通じて募集活動をおこないます。

新卒採用と比較して採用手法や採用媒体も多く、専門職や特定のポジションに特化したサービスを利用することもできます。

一般的に会社説明会は実施せず、会社の説明は採用担当者が面接の際に行ったり、人材紹介会社の担当者が説明を行ったりする場合がほとんどです。

入社時期は内定後に、内定者と企業間で相談して決めるのが一般的であるため、新卒の採用とは異なり、同時期の一括入社は少ないと言ってよいでしょう。

また、採用活動は事業戦略にもとづいて年間計画を立てて実施をする場合と、欠員補充によって行う場合の2つのパターンがあります。

2. 書類選考

書類選考は履歴書と職務経歴書といった書類をもとにおこないます。

カルチャーフィットも大事ですが、中途採用は即戦力を求める場合が多く、スキルや経験が重要視されます。

「求職者がどのようなスキルがもっているか」、「募集職種でどのようにスキルを活かせそうか」といった要素がポイントとなるため、職務経歴書が重視される傾向があります。

3. 面接・最終面接

中途採用の面接は1対1での面接が中心です。

一括採用ではなく求職者によって選考のスピードも異なるため、グループ面接の実施はあまりありません。

面接回数は2〜3回程度が一般的です。先に選考が進んだ他社に決めてしまうリスクを軽減するために、面接回数を減らすなどの選考スピードを早める企業もあります。

4. 内定・フォロー

最終面接を通過した応募者に内定を出します。

選考段階と同様に、先に内定を出した企業に人材が流れてしてしまうことを防ぐために、内定通知も迅速に進めることが重要です。

内定後は内定辞退を防ぐために、内定者と適宜コミュニケーションを取って状況を把握し、新しい業務や人間関係への不安があれば、払拭するために働きかけましょう。

また、早期に職場に慣れてもらうために業務の情報提供をおこなったり、既存社員と交流の場を設けたりすることも有効です。

5. 入社

内定者の入社時期は前職の退職時期との兼ね合いがあることが多いため、入社日は内定者と企業間で相談しながら決定していきます。

内定から入社までは、2〜3ヶ月ほどの期間が一般的と言われています。

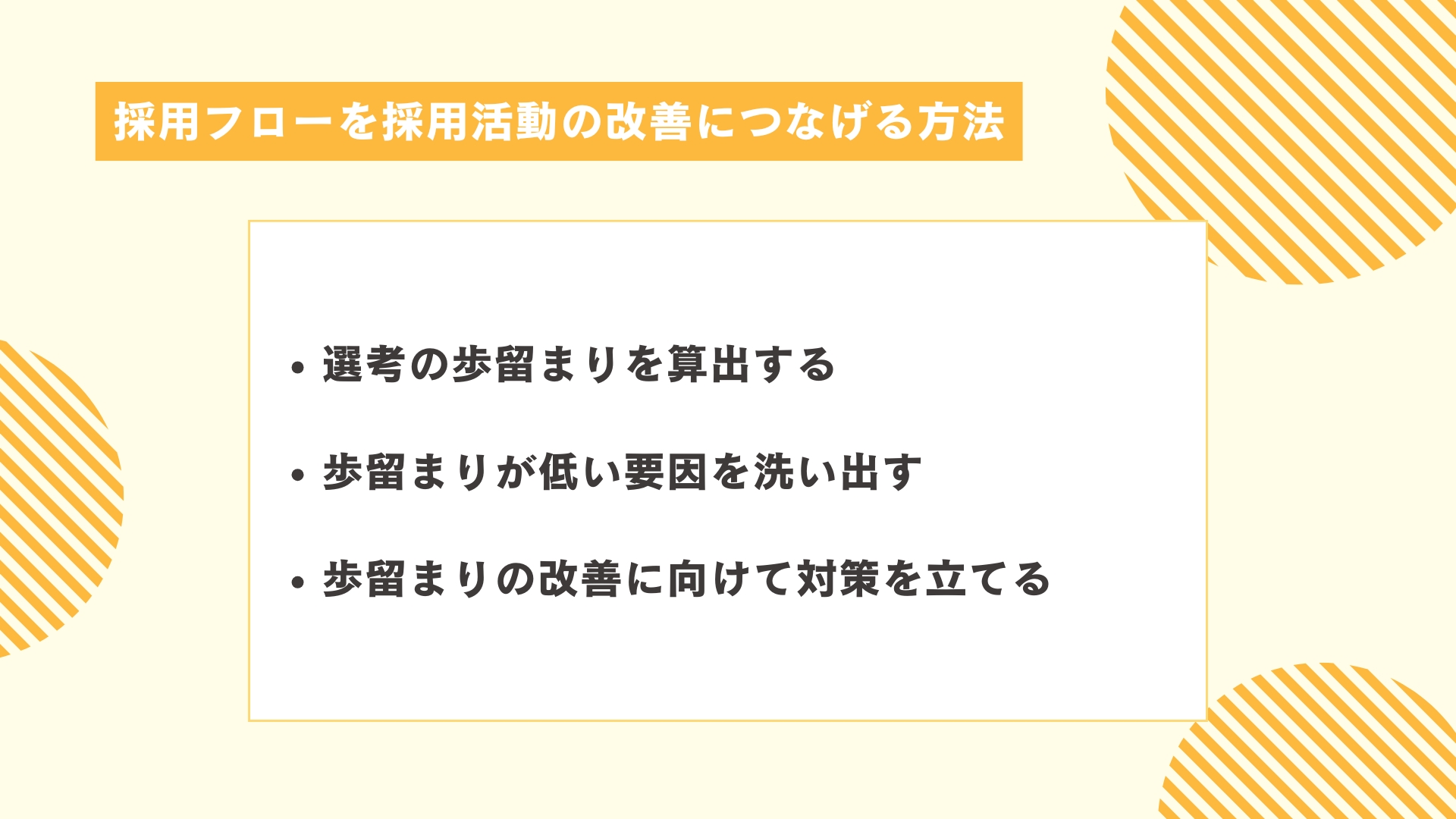

採用フローを採用活動の改善につなげる方法

採用活動をより効果的に進めるためにも採用フローの改善をしていきましょう。採用フローをもとに歩留まりを把握することで課題を発見しやすくなります。

1. 選考の歩留まりを算出する

はじめに、選考のステップにおける歩留まりを算出しましょう。

採用活動における歩留まりとは、書類選考や面接、内定などの各ステップを通過した人数の割合を指します。

歩留まりの計算方法は「選考通過者数÷対象者数×100」となります。下記はステップごとの歩留まりを算出する計算例です。

書類通過率:書類通過者数 ÷ 応募者数 × 100

面接通過率:面接通過者数 ÷ 面接者数 × 100

内定率:内定者数 ÷ 面接者数 × 100

2. 歩留まりが低い要因を洗い出す

選考の歩留まりを把握できたら、想定よりも低い数値が出ているステップを洗い出しましょう。

想定より低い数値が出ているステップには改善の余地があると言えます。

たとえば、書類選考の通過率が低い場合は採用要件が厳しすぎる、一次面接と二次面接の通過率に乖離がある場合は面接官によって採用基準にズレがあるなど、仮説を立てることができます。

仮説を検討し、歩留まりが低い要因はなにかを割り出しましょう。

3. 歩留まりの改善に向けて対策を立てる

歩留まりが低い要因が分かったら、募集方法や選考方法の見直しをおこないましょう。

たとえば、応募者数が少ない場合は募集文で自社の魅力を的確に伝えられるよう修正する、求人を掲載する媒体を見直すといった対策を検討できます。

ただし、課題に対する要因はひとつとは限らず、仮説をもとに立てた対策を繰り返し、改善を続けることがポイントです。

歩留まりの数値を改善していくことで、採用活動全体の質の向上にもつながります。

自社にあった採用フローを作成し、採用活動を効果的に進めましょう

本記事では採用フローとはなにか、中途採用、新卒採用それぞれの採用フローの違いや、歩留まりを改善に役立てるためのポイントを紹介しました。

採用フローを作成することで採用活動をスムーズに進められるだけでなく、課題を把握しやすくなり、改善に向けた対策が立てやすくなります。

採用フローは一度作成して終わりではなく、選考の方法や回数など改善を続けていくことで、採用活動全体の質を高めることにつながります。

自社に合った採用活動をおこなうために、ぜひ本記事で紹介したポイントを参考に採用フローの作成に役立ててください。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【2025年最新】エンジニア採用が難しい理由とは?成功のコツや採用方法を解説

- 採用企画

中途採用における母集団形成とは?効果的に進めるためのポイントを解説

- 採用企画

採用ファネルとは?分析方法やポイントを解説!

- 採用企画

【中途採用の施策大全】92個の中途採用の施策まとめ

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用オペレーション

- 採用代行

【採用担当者必見】27・28卒新卒採用を成功させる!最適な採用スケジュールを解説

- 採用企画

【2026年版】事業成長を採用で加速する7つの戦略|採用力強化の完全ロードマップ

- 採用企画