採用・労務・経理に関するお役立ち情報

スタートアップ企業は、大企業や中小企業と比較して人材採用が難しいとされています。本記事では、その理由を詳しく解説し、スタートアップに必要な人材像について紹介します。また、スタートアップ採用の戦略や採用計画の立案ポイント、さらに効果的な採用手法についても具体的にご紹介します。これらの情報を活用して、採用の成功確率を高めましょう。

完全無料で公開!!

スタートアップ採用ブック

大ボリューム160ページ超え!採用代行「まるごと人事」が採用ノウハウを採用戦略完全ガイドを配布中

目次

なぜスタートアップ採用は難しいのか?

ここではスタートアップでの採用が難しい理由とよくある失敗例を見ていきます。

スタートアップでの採用が難しい理由

即戦力人材の獲得難易度が高い

スタートアップでの採用においては、基本的に即戦力となる人材を必要とします。

ですが、実績・スキルを持つ即戦力人材はスタートアップ以外の競合他社も求めるため、そもそもの採用難易度が高くなる傾向があります。

採用担当者が不在

スタートアップにおいて、そもそも採用担当者がいないというケースも多くあります。

その場合、経営陣や現場メンバーが兼任で採用活動を行わなければならず、採用活動に充分なリソースがさけないため、結果として採用活動に遅れが出たり、手探りで採用を行うことになります。

また、本来採用したい人材要件ではない人を採用してしまうなどミスマッチにも繋がります。結果として採用難易度が上がります。

大手に比べて知名度や待遇で劣る

スタートアップ企業は大手と比較した時に知名度がないため、そもそも求人が埋もれやすい傾向にあります。

合わせて急成長中のベンチャー企業も多く存在しており、差別化が難しくなっています

また、スカウトを送るなどしてせっかく興味を持ってもらっても待遇面で魅力がなければ応募に至らず、応募したとしても辞退される可能性があります。

そのため、採用市場で優秀な人材と出会いにくいといえます。

採用コストが取れない

スタートアップ企業は「これから成長していくフェーズ」で採用活動を実施することが多く、その段階の採用予算はあまり多く取れません。

予算が取れないとなると、打てる採用手法も限りがあり採用難易度は高くなります。

スタートアップ採用でよくある失敗

採用基準が高い

スタートアップ企業は、自社リソースが限られているため、採用後の育成に時間がかけれずその部分のコストを削減するために即戦力人材を求める傾向があります。

そのため、採用基準が高くなってしまい条件に合う人材がなかなか見つからないこともあるでしょう。

どうしてもUST要件、あったら嬉しいWANT要件でターゲット設計を行い、時にはミッション・バリューへの共感やカルチャーマッチでポテンシャル枠を採用するなど要件の緩和も行うと採用がうまくいく場合があります。

カルチャーミスマッチ

スキル・経験がマッチしていても、社内の雰囲気やミッションなどカルチャーへの共感度が低い場合、カルチャーミスマッチで早期離職してしまうことも多くあるでしょう。

スタートアップ独特の環境を理解し、企業が掲げるミッション・バリューに共感できる人材でないと長期的に活躍してくれません。

ミスマッチを防ぐためにも、会社見学や一緒に働くメンバーとの面談を挟むなど選考フローを工夫すると良いでしょう。

期待していた能力とのギャップ

スタートアップ採用においては、採用ノウハウが社内にないこともあり、そもそも欲しいスキルを持った候補者の見極めが難しいこともあります。そのため、書類選考や面接の段階で候補者の能力を見定めることができず、入社後に期待していた能力とのギャップが生じるケースもあるでしょう。

こちらはどの企業でもありえることですが、特に即戦力人材を求めているスタートアップの採用においては致命的です。

スキルミスマッチを防ぐためには、ワークサンプルテストを選考に入れることも一つの手です。

成長フェーズごとの課題と失敗パターン

スタートアップの採用課題は、企業の成長フェーズによっても異なります。

創業初期はまだ事業や組織が固まっておらず、幅広い役割を担えるジェネラリストや「何でも自分ごと化して動ける人材」が求められる一方、採用側も採用基準が曖昧で、カルチャーフィットやスキルとのミスマッチが起こりやすい傾向があります。

成長フェーズが進み、組織が拡大するにつれては、事業の課題に応じて専門性の高い人材が必要になるでしょう。しかし、これまでの「何でも屋」の文化から脱却できずに採用基準を見誤り、必要な専門性が不足するケースも見られます。

また、変革期や事業転換期では、既存のやり方に固執せず新しい仕組みや課題解決に挑める人材が不可欠ですが、従来の延長線上の採用を続けてしまい、組織が停滞することもあります。

フェーズごとの課題や求める人物像を明確に定義せず従来の成功パターンに固執してしまうと、採用の失敗につながるリスクが高くなるでしょう。自社の現在のフェーズを正しく見極め、それに応じた採用戦略を立てることが重要です。

完全無料で公開!!

スタートアップ採用ブック

大ボリューム160ページ超え!採用代行「まるごと人事」が採用ノウハウを採用戦略完全ガイドを配布中

スタートアップに必要な人材とは?

スタートアップはどのような人材をターゲットにすべきなのでしょうか。もちろん、細かい条件は業種や業務内容によって異なりますが、次の5つは共通して必要な要素といえるでしょう。

ミッション・ビジョンへの共感度が高い

成長過程にあるスタートアップは、業務内容や組織体制が頻繁に変化します。

そのため、ミッションやビジョンに対する共感がないと、不満が芽生えて変化に対応しづらくなり、早期離職につながる可能性があります。

採用する前に、企業のミッション・ビジョンを候補者に正しく伝えておき、共感度を見極めることが大切です。

成長意欲が高い

スタートアップでは、一人一人の裁量が大きく業務の幅も広いため、今までやったことのない業務を行うこともあるでしょう。

そのため、「業務を通じて成長したい」という意欲や、スピードについていけるよう常にスキルアップしていける人が必要とされます。

経験、スキルが足りなくても成長意欲があり成長が見込める方であれば企業の戦力になれる可能性が高いでしょう。

柔軟性がある

スタートアップの事業内容は変化が大きく、またノウハウやルールが確立されてない中で試行錯誤で業務を進めることもあるでしょう。

先週行っていた業務から新しい業務になる、未経験ポジションに異動になる、などのケースも珍しくありません。

その際に立ち止まるのではなく、柔軟に対応を行い変化を楽しみながら業務を進めていける人だと向いているでしょう。

意思決定力が高い

スタートアップは社員一人に与えられる裁量権が大きいため、自分で判断して行動する力が求められます。

組織体制・指示命令系統が整備できておらず、上司に指示や判断を仰ぐということが難しい場合が多いため、スタートアップには、自分で意思決定することをメリットと捉えられる人が適しています。

さらに、ビジネスにもスピード感が求められる時代となっているため、素早く的確な意思決定を下せる力のある人材が理想的といえるでしょう。

経営視点を持っている

スタートアップでは、一人ひとりの仕事が事業の成長や収益に直結するため、目の前の業務だけでなく全体を見渡す「経営視点」が重要になります。

経営視点を持つことで、単なる作業者にとどまらず、事業の方向性やコスト意識、リスクとリターンのバランスを考えながら行動できるようになります。結果として、経営陣が求める成果を理解した上で主体的に動けるため、組織全体の推進力にもつながるでしょう。

特にスタートアップでは、経営者と近い距離で仕事をするケースが多いため、事業の意思決定や方針に沿った行動ができる人材は非常に重宝されます。

人材戦略における育成と活用の重要性

採用だけでなく、既存人材の育成や能力を活かす視点がスタートアップの成長には欠かせません。ここでは育成の意義、具体的な方法、計画時の注意点について解説します。

スタートアップが人材育成に取り組む意義

スタートアップが人材育成に注力すべきなのは、採用したメンバーの力を引き出し成長を促すためです。

事業の成長に伴い、求められる役割は変化し続けます。ポテンシャルの高い人材を育てる文化を持つことで、定着率向上や組織の活性化につながります。

教育環境を整えるとメンバーのモチベーションが上がり、早期離職の防止にもつながるでしょう。採用戦略と並行して育成計画を進めることが、長期的な成長の基盤となります。

OJT・Off-JT・自己啓発の活用法

人材育成の手法は、以下3つに大別されます。

- 現場で学ぶOJT

- 外部研修で知識を深めるOff-JT

- 自主性を重視する自己啓発

OJTでは実務を通じて即戦力としてのスキルを磨き、Off-JTでは体系的な知識や視野の拡大が可能です。さらに自己啓発支援を行うと、自発的に成長する文化が根付きます。

3つの方法を組み合わせることで、従業員一人ひとりの強みを伸ばし、組織全体の底上げが実現します。

育成計画を作る際のポイントと注意点

育成計画を立てる際は目的とゴールを具体化し、各メンバーの現状を把握したうえで無理のないスケジュールを設計します。短期的成果だけでなく中長期的な成長を見据える視野も必要です。計画と評価制度を連動させると改善がしやすくなります。

一方で、形だけの計画や過剰な負担は逆効果です。従業員の声を取り入れ、柔軟に見直せる仕組みにすることで、実効性のある育成が可能になります。

完全無料で公開!!

スタートアップ採用ブック

大ボリューム160ページ超え!採用代行「まるごと人事」が採用ノウハウを採用戦略完全ガイドを配布中

スタートアップ採用の戦略・計画立案のポイント

ここからは、スタートアップが採用戦略・採用計画を立てる際のポイントを紹介していきます。

採用が必要となっている背景を明確にし、求める人物像を定める

採用開始する前に、まずなぜ人材を採用しないといけないのかという採用が必要な現在の課題を明確にしましょう。

例えば、事業を拡大するための即戦力となる人材が欲しいのか、それとも今後の成長を見据えて会社とともに成長していけるポテンシャル人材を求めているのかによって採用手法は異なります。

また、採用活動は企業の今後にも大きく関わるため事業計画を踏まえて必要な人材の要件定義を行い採用人数も決めていく必要があります。

採用が必要となっている背景を明確にした上で、自社に求める人物像を明確にし選考を進めましょう。

求める人物像は、必要なスキル・経験だけでなくコミュニケーション面や成長意欲などあらかじめペルソナを設定しておくと良いでしょう。

カルチャーフィットを重視した採用プロセスを作る

特に創業期のスタートアップでは、社員一人ひとりが企業文化にマッチすることが企業の成長に大きく関わります。

そのため、スキル面だけでなく企業のビジョン・価値観に共感できるかが非常に重要になります。

面接前にカジュアル面談を実施し、双方のマッチ度を図ったり現場メンバーとの会食面談を挟むなどカルチャーフィットするかどうかお互いに見極める場を設けましょう。

働き方に柔軟性を持たせる

リモートワークやフレックスタイム精度を採用することで、地理的な成約を解消しより広い人材プールから候補者を集めることが可能となります。

特に地方の場合、優秀な人材をなかなか確保できないという課題感にあたりますがリモート採用することで優秀な候補者の確保にも繋がります。

魅力的なオファー内容の作成

スタートアップでよくあるのが、競合他社に福利厚生面で負けて辞退されてしまうことです。

スタートアップならではの福利厚生として、ストックオプションの導入やパフォーマンスに応じたボーナスなどインセンティブを考慮した報酬体系を設計するのも良いでしょう。

特に企業成長に関わるインセンティブの導入によりモチベーションを高めることにもなります。

採用後のオンボーディング計画の整備

スタートアップの成長には、新しく採用した社員が早期に成果をあげることも必要になってきます。

早期に組織に溶け込み、早期に戦力化できるようオンボーディング計画の整備を行いましょう。

実際の上司ではない、メンターを置くことでメンタル面のケアを行い不安の解消を行えるような制度づくりも必要です。

大企業人材の活用とスタートアップ志向の見極め

スタートアップの成長には、即戦力となる大企業出身者の知見や経験が役立つ場面も多くあります。特に経営人材や専門職では、大企業で培ったスキルやネットワークを活用できることが強みになるでしょう。

一方で、大企業の働き方に慣れた人材がスタートアップ特有のスピード感や変化の激しさに戸惑い、成果を出しきれないケースも見られます。そのため、大企業出身者の中でも「なぜスタートアップで働きたいのか」という動機を深堀りし、スタートアップの文化や価値観にフィットするかどうかを見極めることが重要です。

選考過程では過去の実績だけでなく、環境変化への耐性やスタートアップ志向の有無を確認する質問やカジュアル面談を取り入れることで、ミスマッチを防ぐ採用がしやすくなるでしょう。

完全無料で公開!!

スタートアップ採用ブック

大ボリューム160ページ超え!採用代行「まるごと人事」が採用ノウハウを採用戦略完全ガイドを配布中

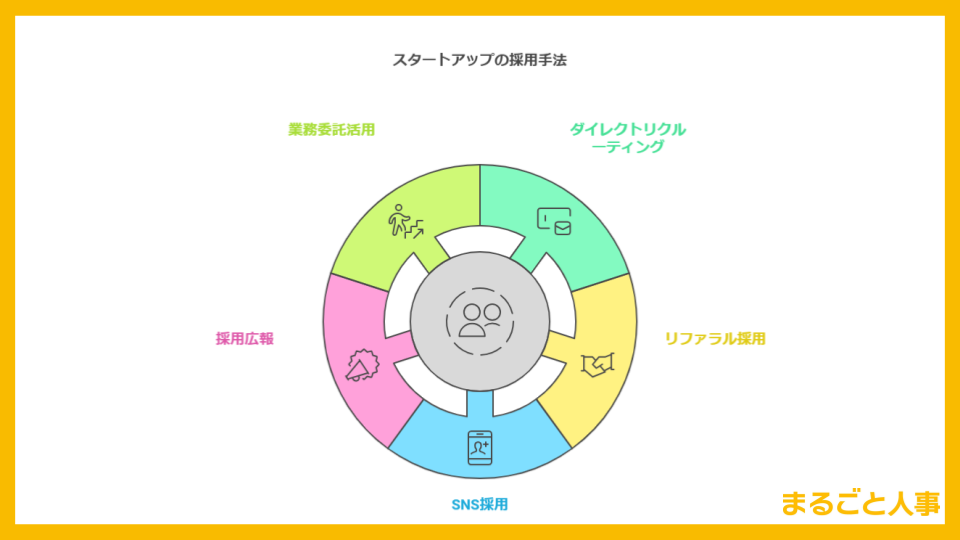

スタートアップ企業におすすめの採用手法

最後に、スタートアップにおすすめの採用手法を5つ紹介します。それぞれの特徴を理解して、自社に合ったものを選びましょう。

1.ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業自ら求める人材を探して直接アプローチをする攻めの採用手法です。

SNSやスカウトメールで直接、欲しい人材に個別でスカウトメールでアプローチします。スカウト採用は、求める人材に出会いやすい、転職潜在層にもアプローチできるというメリットがあります。

しかし、スカウトメールの文面の作成や候補者とのやりとりなど工数が多く、ある程度ノウハウも必要であるため、短期間で成果を出すのは難しいといえます。

2.リファラル採用

リファラル採用とは、自社の社員に、要件に合う人材を紹介してもらうという手法です。

自社のことを深く理解してくれいている社員が候補者との間に入ってくれるため、採用ミスマッチが起きにくい、人材が定着しやすいというメリットがあります。

しかし、選考対象が限られているため、要件に合う人材に出会えるとは限りません。また、不採用となった場合や、採用後の人材配置にも配慮が必要です。

3.SNS採用

SNS採用とは、X(旧Twitter)、Facebook、InstagramなどのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を使った採用手法です。「SNS採用」とも呼ばれています。

多くのSNSは、アカウントの作成、情報や写真の投稿も無料で行うことができるため、ほかの手法に比べてコストを抑えることができます、無料の求人サイトに求人票を掲載し、SNSで「募集を始めました!もし気になる方がいればご紹介ください!」と投稿して、流入につなげたケースもありました。

また、求職者と気軽なコミュニケーションがとれるのもソーシャルリクルーティングのメリットです。

4.採用広報

採用活動としてまずスタートアップが力を入れるべきなのは採用広報です。大手企業に比べて知名度が低いため、適切に自社の魅力をわかってもらうようなコンテンツを作成することが必要になってきます。

企業のHPやSNSを通じて社員インタビューや日常の様子を公開したり、採用ピッチ資料をスカウトメールに添付したりするのも良いでしょう。

ここで重要なのが、福利厚生などの待遇面だけでなくスタートアップ特有の成長機会や挑戦的なプロジェクトに携われるなど成長意欲の高い候補者を引き付けるような内容を盛り込むことです。

5.業務委託・アルバイトからの社員登用

スタートアップではコア人材を採用したいため正社員の選考が難易度が高いケースもあるでしょう。

そのため、まずは業務委託やアルバイトからスタートし双方の相性を見極めた上で社員への転換を狙うのも有効な打ち手です。また、初期段階でフレキシブルな働き方を提供することで、候補者がスタートアップの文化に馴染みやすいというメリットもあります。

正社員でなかなか応募が来ないという場合には、業務委託にも幅を広げて募集をかけてみましょう。

ポイントを押さえた戦略・計画で求める人材にアプローチしよう

スタートアップは、リソースが限られている、知名度や認知度が低いなどの理由から、大企業や中小企業に比べて採用活動で苦戦することが多いようです。

採用を成功させるためには、まずは求める人物像を明確にすることが重要です。そして、「攻め」の採用手法やカジュアル面談を取り入れる、採用広報にも力を入れるなど、採用戦略・採用計画も見直してみましょう。

完全無料で公開!!

スタートアップ採用ブック

大ボリューム160ページ超え!採用代行「まるごと人事」が採用ノウハウを採用戦略完全ガイドを配布中

関連記事

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

建設業界の採用戦略にSNSを活用する理由とは?効果的な進め方や成功事例を紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

採用ミスマッチを防ぐ16の対策と最新データ|企業が今すぐ見直すべき採用手法

- 採用企画

製造業の採用広告で応募を増やす方法|おすすめ媒体7つと選び方

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

建設業の新3K採用戦略|従来の3Kとの違いと実現に向けた具体策

- 採用企画

【2025年版】無料求人広告11選|効果を出すポイントやメリット・デメリットを解説

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

ジョブローテーションとは?目的からメリット・デメリットまで徹底解説

- 採用企画

- 採用オペレーション