採用・労務・経理に関するお役立ち情報

採用担当者によって選考基準が異なる場合や、内定辞退者が多い場合は、採用計画の見直しが必要です。

年々、内定者の充足率は下がっており、自社の採用活動を厳しいと振り返る企業も少なくありません。

とはいえ、以下のような悩みを抱える採用担当者も多いのではないでしょうか。

- 採用計画の立て方がわからない

- 採用計画を立案する前後で必要なことを知りたい

本記事では、採用計画の必要性や立案時に必要な準備、注意点について解説します。

最後まで読んでいただくと、採用計画についての悩みが解決し、効率的な採用計画が立案できます。

関連記事:https://marugotoinc.jp/blog/saiyosenryaku/

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

関連動画:2025年採用トレンド「採用市況・トレンドを把握する」

目次

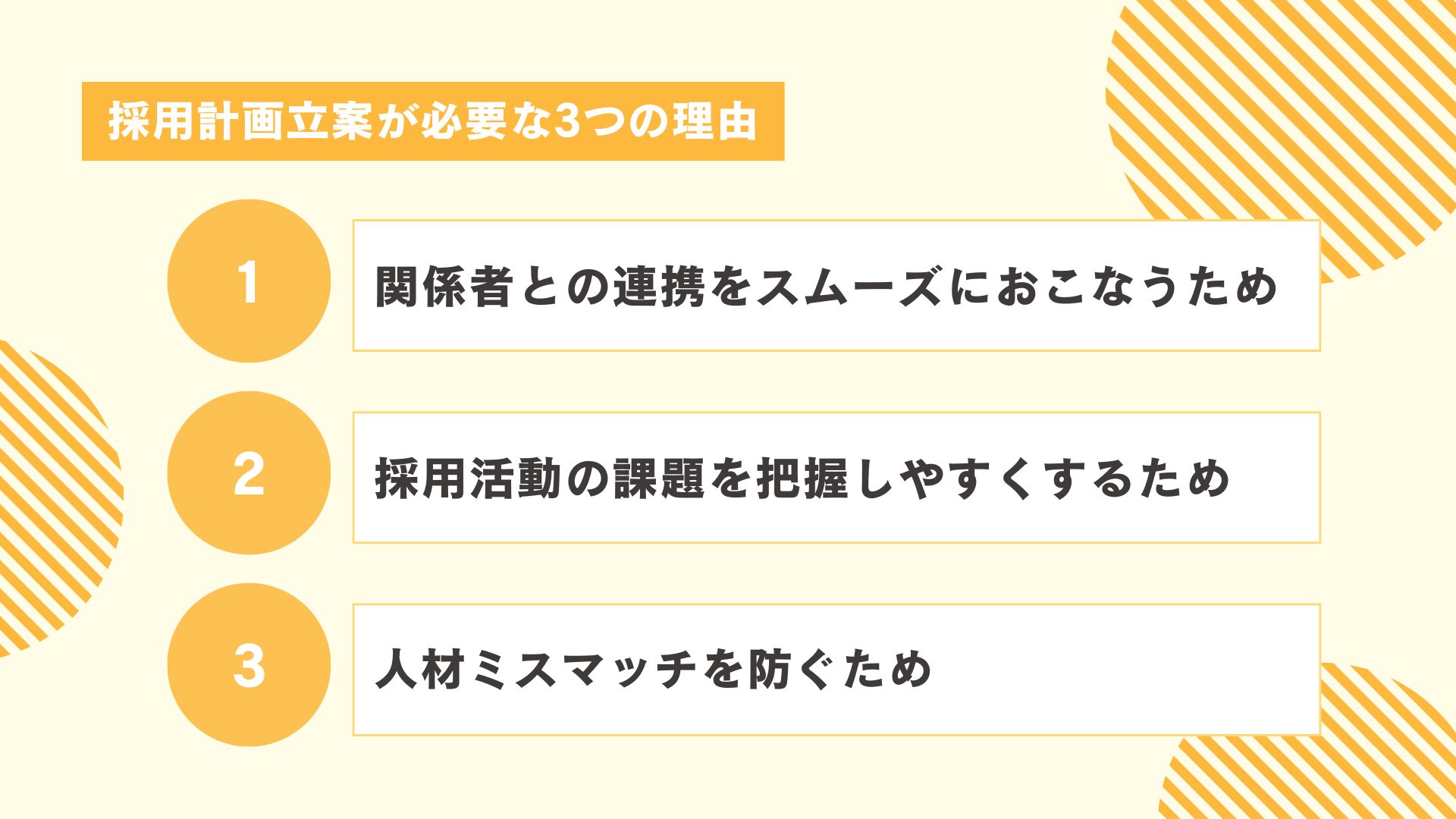

採用計画立案が必要な3つの理由

ここでは採用活動をおこなううえで、採用計画が必要な3つの理由を解説します。

- 関係者との連携をスムーズにおこなうため

- 採用活動の課題を把握しやすくするため

- 人材ミスマッチを防ぐため

1. 関係者との連携をスムーズにおこなうため

採用活動をスムーズに進めるためには、採用担当者だけでなく、面接官や現場社員との連携が必要です。

採用計画を立てると、「いつ」「だれが」「何をするか」が明確になり、関係者間で共通の認識をもち、連携がスムーズになります。

あらかじめ関係者間で計画が共有されていれば、採用活動にまつわるやり取りも削減できるでしょう。

2. 採用活動の課題を把握しやすくするため

採用計画があると、計画した内容と実際の活動内容に齟齬が出た際、「どこがうまくいっていないのか」「どのような課題があるのか」を把握しやすくなります。

たとえば、書類選考、面接の通過率や、内定承諾率で計画よりも低い数字が出ている場合には、該当の採用フローに改善の余地があるかもしれません。

改善を繰り返すことで、採用活動全体の質向上が期待できます。

3.人材ミスマッチを防ぐため

採用計画があれば人材ミスマッチを防げます。求める人物像が明文化されて入れば、必要スキルに満たない人材やカルチャーフィットしていない人材を採用する可能性は低くなります。

企業と求職者の認識のズレがないよう、採用要件やペルソナ設定は慎重に検討しましょう。

評価指標を決めて関係者と共有すると、求める人材の採用につながります。

採用計画の立て方は?立案に必要な準備を解説

採用計画を立てる前に、情報収集をおこなうことで採用計画の実効性をより高めることができます。ここではあらかじめ把握しておくべき情報を2つ紹介します。

- 採用市況、トレンドを把握する

- 競合他社の募集状況を把握する

採用市況、トレンドを把握する

採用計画を立てる際、まず採用市況やトレンドを把握しましょう。採用市況や採用のトレンド、求職者の傾向などは日々変化します。

採用市況や求職者の動向を把握することで、実態に即した計画が立てられたり、トレンドの採用手法や新たな知見を得たりでき、求職者に効果的なアプローチが見込めます。

最新の採用市況の把握には、人材紹介会社や求人媒体などの会社がおこなっている調査データやアンケートを参照するのが有効です。

競合他社の募集状況を把握する

採用市場やトレンドを把握したら、次に競合他社の募集状況を把握しましょう。求職者に自社を選んでもらうためには、他社との差別化を図り、自社の魅力を訴求することがポイントです。

他社と差別化を図るためには競合他社の洗い出しが必要です。

売り手市場の近年、求職者は多くの求人から応募するかどうか、選考に進むかどうかの判断をおこなっています。

採用競合と言って、自社が求める人材を同じくターゲットとしている企業も競合とみなします。

どの企業が自社にとって採用競合となるのかは、下記の方法を参考に情報収集をし、状況を把握するとよいでしょう。

社員にヒアリングする

中途で入社した社員に選考の判断基準ついてヒアリングをするのがおすすめです。

たとえば、転職活動時に受けていた企業や応募時に重要視したポイント、自社への入社を決めた理由などをヒアリングすると採用競合の絞り込みに役立ちます。

外部のパートナーに相談する

外部のパートナーに相談してみるのも選択肢の一つです。

採用媒体や人材紹介会社の担当者は採用に関する知見を持っています。自社の採用競合となる企業や、求職者が自社と同時に応募する企業などの情報を把握している可能性があります。

2-3. 口コミサイトを参照する

口コミサイトでは現職者や退職者、応募を検討している人材の情報が確認できます。

自社が求める人材や、それに近しい人材がエントリーを検討している理由や入社の決め手、入社前後のギャップなどを確認し、採用競合の情報を把握しましょう。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

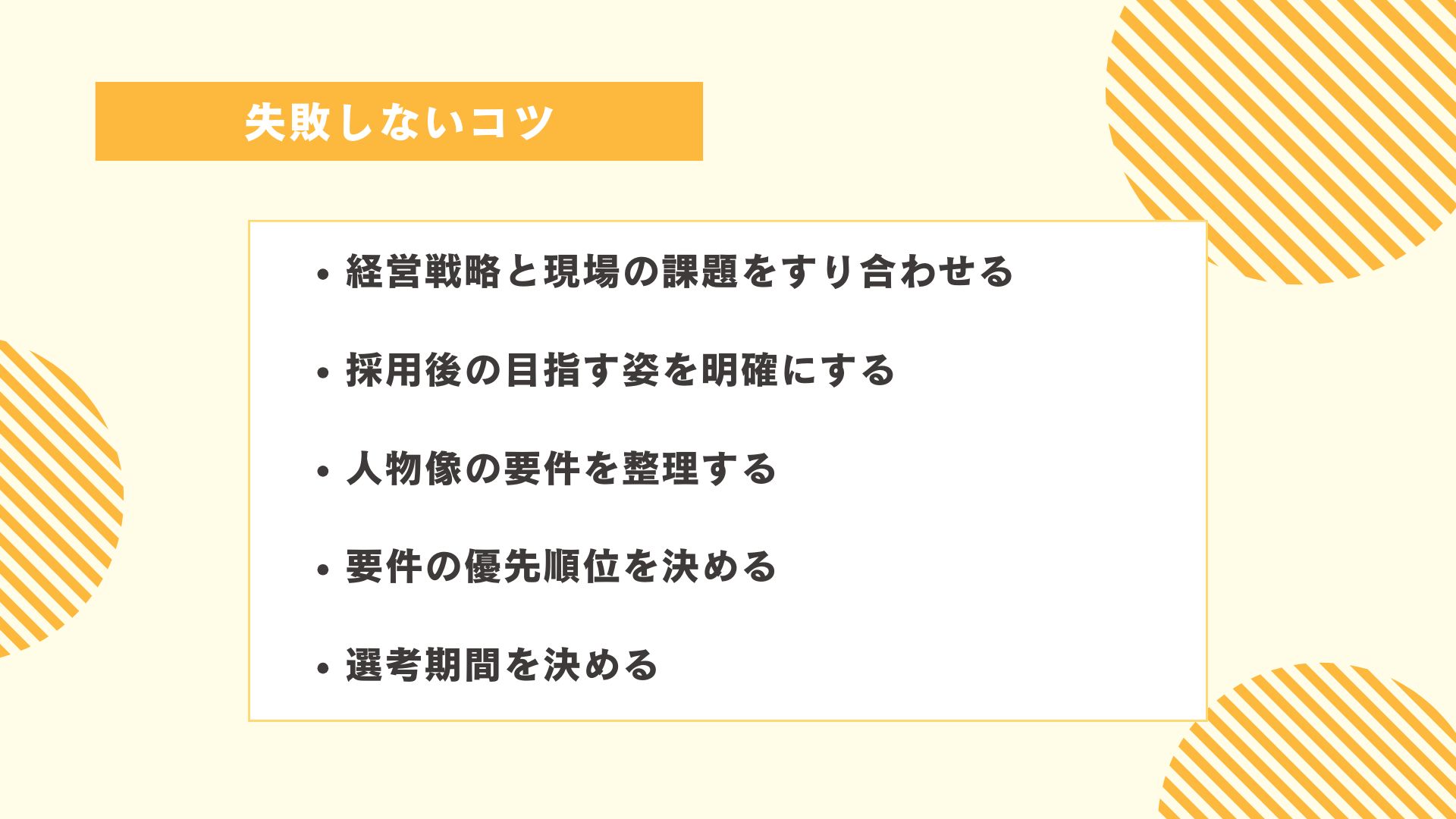

失敗しない採用計画の立て方5つのコツ

採用計画を立案する前に、失敗しないための5つのコツを解説します。

- 経営戦略と現場の課題をすり合わせる

- 採用後の目指す姿を明確にする

- 人物像の要件を整理する

- 要件の優先順位を決める

- 選考期間を決める

経営戦略と現場の課題をすり合わせる

採用計画を立案するには、経営戦略の理解を深め、経営陣と共通認識を持つ必要があります。ただし、経営戦略だけを踏まえては、現場の課題解決にはつながりません。

現場が抱える課題を把握するには、情報収集が必要です。人員不足やスキル不足など現場の課題を把握することが求められます。

経営戦略と現場の課題をすり合わせ、採用計画を立案すると、入社後に現場からの不満が減るでしょう。

採用後の目指す姿を明確にする

採用計画のゴールは、採用した後どのような状態になっているかです。単に採用人数を決めるだけでなく、入職後のフォロー体制も整える必要があります。

新卒採用であれば、長期的な視点で将来活躍できる人材確保に注力します。中途採用の場合、入社後より即戦力として活躍している、といった目標設定を行いましょう。

採用計画を立案する際は、採用目標を決めることで、離職防止にもつながります。

人物像の要件を整理する

求める人物像の要件を整理すると、応募の訴求がしやすくなります。ペルソナ設定が不十分だと、どのような人物を求めているか求職者が把握しづらいです。

人材要件の項目の洗い出しにあたっては、下記を参考に整理してみましょう。

- 能力(学力、思考力)

- スキル(技術、知識、資格)

- 経験(企画、実務、マネジメント)

- パーソナリティ(志向性、価値観、性格)

- 属性(性別、年齢、居住地域)

経営戦略や現場の課題やニーズから人物像の要件を整理すると採用計画が立てやすくなります。

要件の優先順位を決める

人物像の要件が整理できたら、要件の優先順位を決めましょう。優先順位が定まっていないと、選考の際、評価者によって選考基準が異なるケースが生じます。

「MUST条件」「WANT条件」を用いて項目ごとに優先順位を設定します。

- MUST条件とは:必須条件。業務に欠かせない、絶対に外せない条件

- WANT条件とは:歓迎条件。できればあったほうがよい条件

優先順位をつけることで、募集が集まらなければ要件を緩和したり、応募者に自社が求める人材とのズレがあれば要件を見直したりすることで、応募の数と質の調整がしやすくなります。

関連記事:https://marugotoinc.jp/blog/recruitingtarget/

選考期間を決める

応募受付から内定通知までにかかる期間を決めましょう。選考期間が長いと、求職者の待ち時間が長くなり内定辞退につながる可能性が高まります。

選考期間を短くするには以下の方法があります。

- 採用管理システムを用いて面接の日程調整をスムーズにする

- 面接はオンラインで行う

- 選考官の返答が遅い場合は必要に応じて協力を促す

求職者の待ち時間が長くならないよう選考にかける時間はあらかじめ決めておくと良いでしょう。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

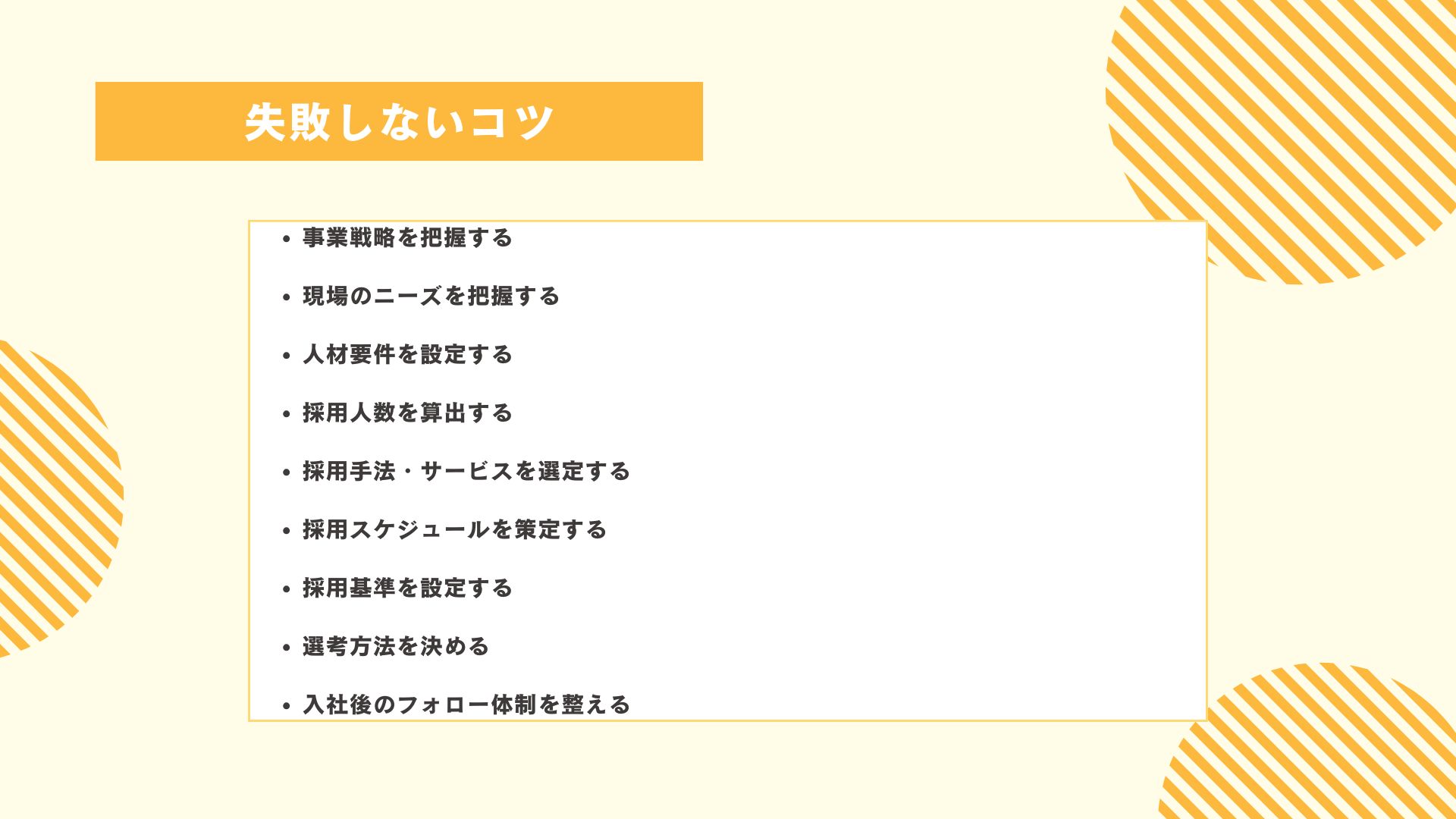

採用計画を立案する際の9つのステップ

ここでは採用計画を立案する際の9つのステップを紹介します。

STEP1:事業戦略を把握する

採用計画を立てる際は、事業戦略を把握し、「何のため」の採用なのかを確認しましょう。

採用活動は、企業の事業戦略を実現するための一つの手段です。そのため、採用計画も事業戦略が目指す方向性と合っていなければいけません。

事業戦略を把握し、それをもとに「どのようなスキルをもった人材が必要か」「その人材をいつまでに何人採用すべきか」を考えていきましょう。

STEP2:現場のニーズを把握する

現場のニーズを把握して採用計画を立てることが重要です。

社員が入社後に期待していた活躍ができなかったり、早期の離職につながってしまったりすると、大きな損失となります。

採用計画は事業戦略に合致していることが前提ですが、入社した社員が現場で働く以上、現場のニーズを反映することも必要です。

現場の担当者に採用計画を確認してもらい、現場とのニーズに齟齬がないかをすり合わせましょう。

STEP3:人材要件を設定する

採用計画を立てるうえで、人材要件の設定も重要なステップのひとつです。

人材要件とは、自社が求める人材を言語化したものです。項目としては、募集職種において業務遂行に必要なスキル、自社にマッチした人柄や志向性などが挙げられます。

人材要件を設定することで、求職者へ自社の魅力を訴求しやすくなり、採用ミスマッチの抑制につながります。また、適した採用ツールの選定にもつながり、自社が求める人材へのアプローチにも役立ちます。

「MUST条件」「WANT条件」を用いて項目ごとに優先順位をつけることで、募集が集まらなければ要件を緩和したり、応募者に自社が求める人材とのズレがあれば要件を見直したりすることで、応募の数と質の調整がしやすくなります。

STEP4: 採用人数を算出する

事業戦略をもとに、必要な採用人数を洗い出します。算出方法はいくつかありますが、事業戦略によって最適な算出方法は異なります。

ここでは代表的な2つの算出方法を紹介します。

| 算定方法 | 採用人数の算出方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| マクロ的算定方法(トップダウン式) | 事業計画に基づく | 予算内で採用を進められる | 予算を気にしすぎるあまり、必要な人数を確保できない |

| ミクロ的算定方法(ボトムアップ式) | 現場の情報と採用予算 | 実際の業務に合わせて必要な人数を決められる | 現場のニーズに合わせすぎて採用予算を超過してしまう |

算出方法を用いて、採用人数を決定しましょう。

STEP5: 採用手法・サービスを選定する

採用手法は、人材紹介、求人広告、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用などさまざまです。さらに手法ごとの採用サービスもWebやSNSの広がりを背景に、多様化が進んでいます。

最適な採用手法は募集職種や採用予算、自社のカルチャーによって異なります。それぞれの手法の特徴を把握し、自社にとって最適な採用手法・サービスを選ぶことが重要です。

採用手法・サービスの選定には、採用のトレンドや最新の採用手法、求職者の動向も参考にしましょう。手法ごとの特徴、メリットやデメリットは下記の記事も参考にしてみてください。

参考記事:https://marugotoinc.jp/blog/collecting-employees/

参考記事:https://marugotoinc.jp/blog/startup-hiring/

また、最適な採用手法・サービス選びでお困りの場合は、採用に関して知見のある採用代行サービス(RPO)にアドバイスをもらうのもおすすめです。

STEP6:採用スケジュールを策定する

事業戦略や現場のニーズ、予定採用人数が把握できたら、ゴールを設定しましょう。

採用活動のゴールは、採用した人材に自社で活躍してもらうことです。そのため、入社してオンボーディングが終わるタイミングで「何人」が入社し、活躍している状態が望ましいかをゴールとして考えましょう。

設定したゴールから逆算して、それぞれのアクションをいつ実行するか、計画を立てていきます。オンボーディングが完了するまでに必要なアクションは、下記の通りです。

- 採用計画の立案

- 募集

- 応募

- 選考

- 合否の判断

- 入社準備

- 入社・オンボーディング

採用活動全体にかかる時間については、中途採用の場合は募集から入社まで1〜3ヶ月ほどが目安です。応募や選考にかかる時間は、採用難易度や採用市況によって変動するため、余裕をもたせておくと安心です。

STEP7: 採用基準を設定する

人材要件を設定する際に洗い出した業務遂行に必要なスキル、人柄や志向性といった項目ごとに評価基準を設定します。

採用基準は、選考の通過可否を判断する重要な基準であり、尺度の可視化がポイントです。

ルーブリックを活用することで、面接官ごとの選考通過基準のバラつきを抑え、選考の質を担保できます。

ルーブリックは、「どのレベルを満たしていればよいか」を数字で定義する方法が一般的です。各項目に対し【(不足)1・2・3(満たしている)】といったレベルを明記し、評価をおこないます。

項目の具体例として下記が挙げられます。

チームワークやマネジメント力

- 誠実なコミュニケーションがとれる

- 傾聴・共感の姿勢があり、場の雰囲気を良くできる

- 相手に気づきを促し、共通の目的を見いだせる

主体性

- これまでの自身の取り組みを伝えられる

- これまでのコミットメントに対して振り返り、独自の視点や解釈が持てている

- これまで培った能力・経験を自身で分析し、自社で再現するための意欲が見られる

採用基準の設定方法は、下記の記事も参考にしてみてください。

参考記事:https://marugotoinc.jp/blog/recruitmentcriteria/

STEP8:選考方法を決める

採用基準が決まったら、選考方法を決めていきましょう。

選考方法には、面接の他、書類選考や適性検査などさまざまな方法があります。採用可否を判断するために、選考の各段階で「だれが」「何を」「どのように」判断するのかを整理し、選考の方法や面接での質問項目を決定していきます。

選考通過の連絡や内定通知に時間がかかりすぎると、応募者の選考辞退のリスクを高めてしまいます。スムーズに合否の判断をおこない、選考全体のスピードを担保することも重要です。

各段階で判断する項目を整理し、面接の回数を適正化したり、書類選考や適性検査の実施を検討したりして、採用基準の抜け漏れをなくし、スピード感をもって選考をおこないましょう。

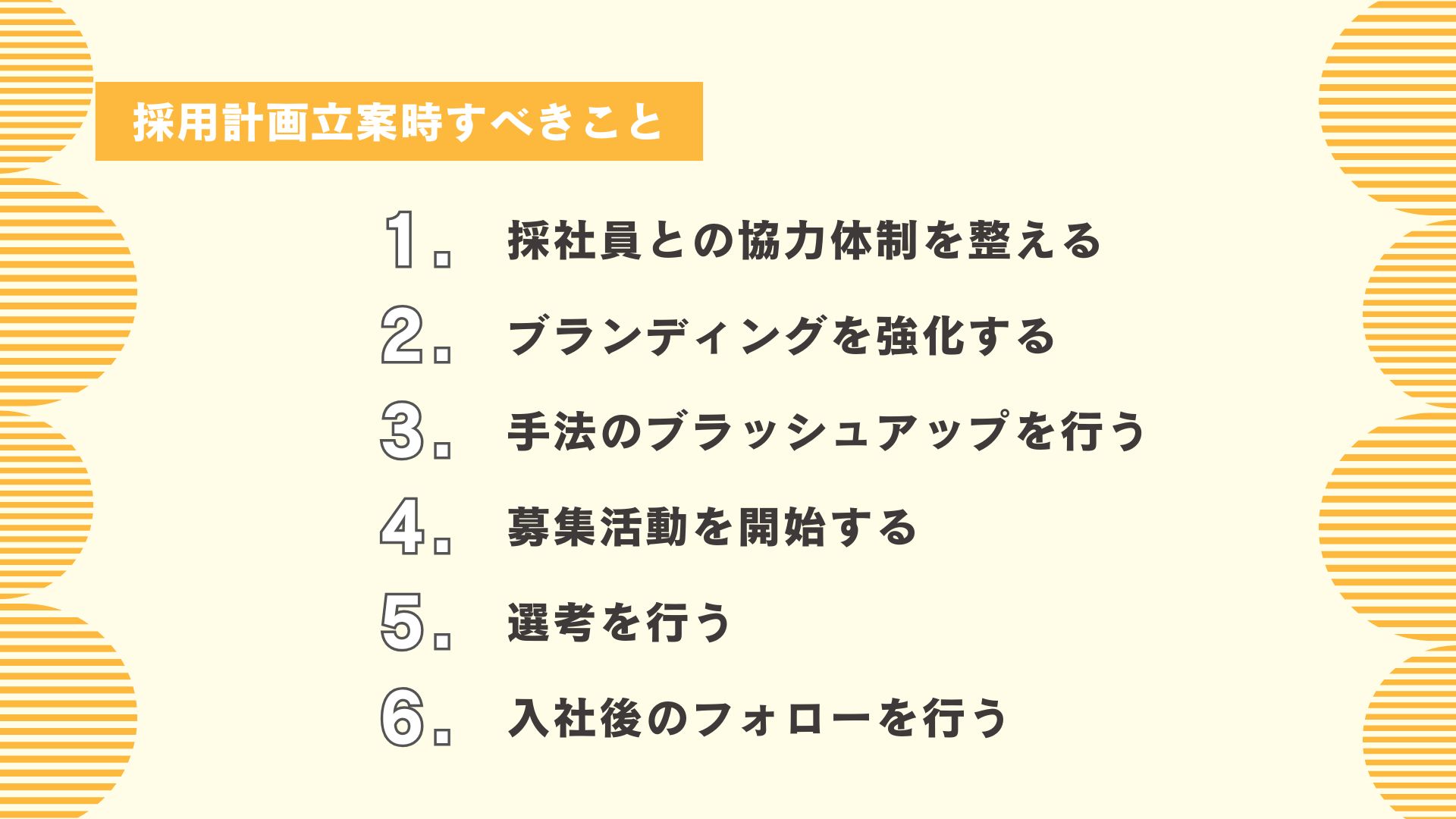

STEP9:入社後のフォロー体制を整える

採用計画通りに採用が進んでも、内定辞退や早期離職につながってしまうと成功とは言えません。内定辞退や早期離職を防ぐために、内定後から入社後までのフォローは欠かせません。

たとえば、内定から入社までの期間は、内定者と適宜コミュニケーションを取って状況を把握したり、社内の情報や事業や組織に関する情報を提供したりして、自社理解を深めてもらうための働きかけが有効です。

また、早期離職を防ぐためには、入社者がパフォーマンスを発揮できるよう職場に慣れてもらったり、業務を把握してもらったりするための工夫が必要です。

オリエンテーションの実施によって、事業や組織への理解を深めてもらったり、1on1の実施によって適宜状況を把握し、何か懸念がある場合にはフォローをおこなったりといった対応をしましょう。

内定後、入社後のフォローについてより詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

参考記事:https://marugotoinc.jp/blog/mismatch/

採用計画立案から入社後に実施する6つのすべきこと

1.社員との協力体制を整える

1.社員との協力体制を整える

採用において社員の協力は欠かせません。なぜならば、自社ブランディングの強化や、ヒアリングなど、現場で働いている社員の声を採用ページに活用するためです。

社員に協力を求める際、社員にとってメリットが伝わるように採用戦略を説明しましょう。

入社後のオンボーディングをスムーズに進めるには、社員の協力なしにはできません。社員に協力してもらった際は、求職者からの反応を合わせて共有すると良いでしょう。

2.SNSや自社サイトでブランディングを強化する

SNSや自社サイトの内容を見直し、ブランディングを強化しましょう。多くある競合の中から自社を選んでもらうには、差別化されたブランディングが不可欠です。

たとえば、以下の内容に着目します。

- 自社サイトに理念・ミッション・ビジョン・バリューが掲載されているか

- 福利厚生、キャリアパス、研修制度の内容はわかりやすいか

社内イベントの様子やユニークな制度や福利厚生の紹介など、採用ブログで伝えるのもおすすめです。スタッフがリレー方式でブログを担当することで、親近感も湧きやすくなります。

今や、20代の7割以上が利用しているSNSを活用し、インスタライブやXのスペースで社員と気軽に交流できる場を設けると良いでしょう。

SNSを活用する際は、運用まで考えて取り組みましょう。

3. 採用手法のブラッシュアップを行う

既存の採用手法の内容を精査し、より具体的にしたり、完成度を上げたりして、要件に合った人材を採用しましょう。

数多くある採用手法の中で、手法を選ぶだけでなく、内容の確認が必要です。

- 求職者に合ったスカウト文の作成ができているか

- SNSを活用する際は、投稿内容に一貫性があるか

- オフラインからオンラインへ変更できないか

自社の魅力を整理し、求職者が魅力的に感じられるよう採用手法をブラッシュアップしましょう。

参考記事:https://marugotoinc.jp/blog/x_hiring/

4. 募集活動を開始する

決められた採用手法で、募集活動を開始しましょう。

募集要項には、MUST条件・WANT条件を提示し、求職者にとってわかりやすさを重視します。

募集活動と合わせて、採用広報によって、以下の発信をすると採用ミスマッチが防げます。

- 自社の企業理念

- カルチャー

- 抱えている課題

募集活動がスムーズに開始できるよう、採用スケジュールや採用方法を確認しましょう。

5. 選考を行う

求職者より応募があったら選考に進みます。選考が平等に行われるよう、就職差別につながる事項には注意しましょう。

選考方法に合わせて要件に合った人材かを評価します。

以下、本人に責任のない事項は尋ねない・記入させないなど注意しましょう。

- 出生地や本籍

- 家族の職業や学歴、収入、健康状態など

- 生活環境や家庭環境

求職者が企業にマイナスなイメージを抱かないよう、選考には注意が必要です。また、求職者のスキルや経験があいまいな場合やミスマッチを防ぐために、カジュアル面談を設定するのも効果的です。

カジュアル面談について、成果につながるポイントについて以下の記事で詳しく解説しています。

参考記事:https://marugotoinc.jp/blog/information-session/

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

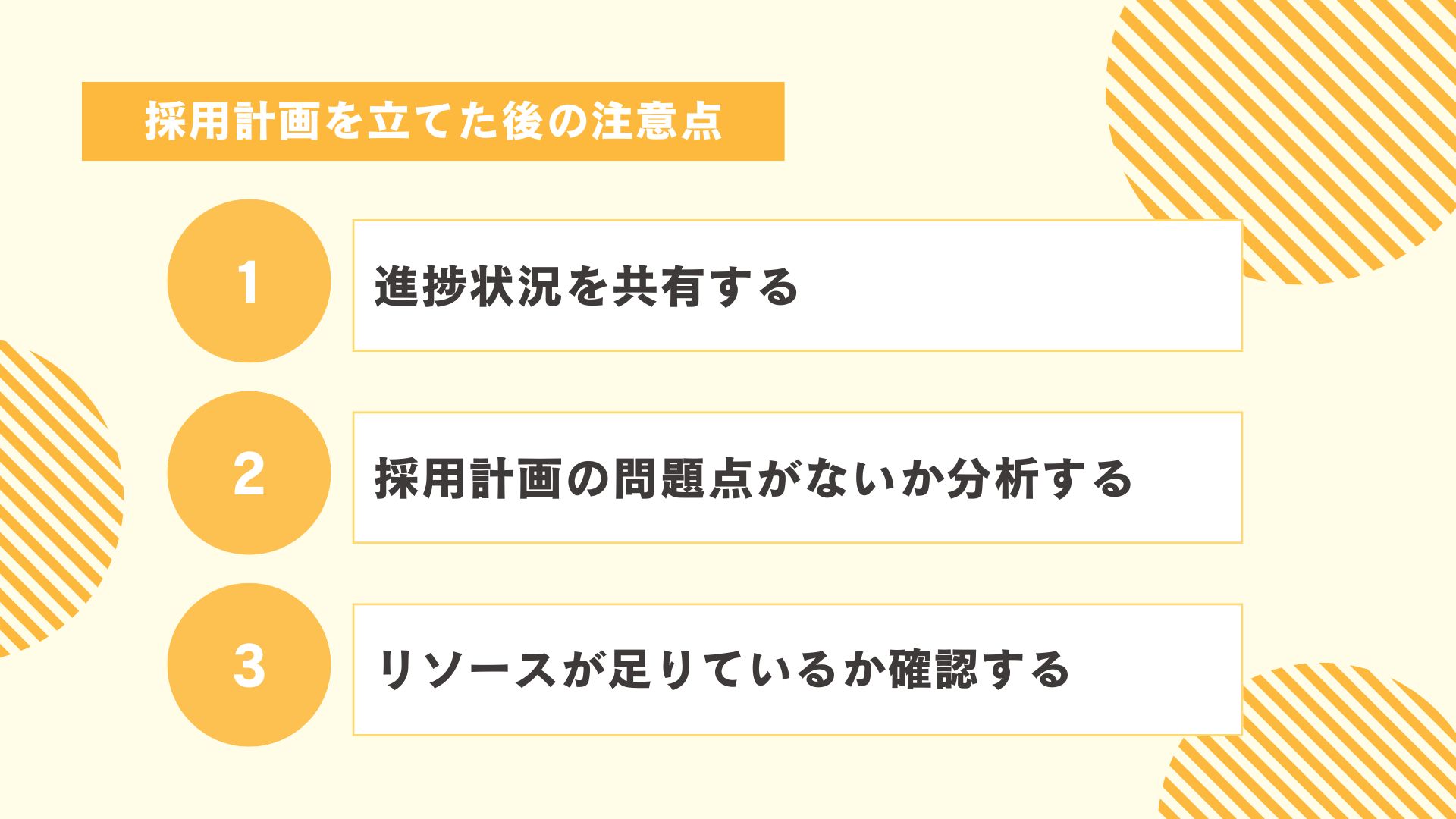

採用計画を立てた後の注意点

進捗状況を共有する

進捗状況を共有する

採用計画を立てたら、進捗状況を共有しましょう。採用にはフェーズによって関わる人が異なります。

採用管理システムを利用し、採用フローの可視化をすると良いでしょう。

進捗状況を共有することで、自分に関わるフェーズがどの程度先なのか、把握することにつながります。

採用計画の問題点がないか分析する

効率的な採用を行うためには、PDCAサイクルを回す必要があります。「優秀な人材が集まらない」「選考を辞退されてしまった」「採用後すぐに辞めてしまう」など採用に関する課題はさまざまです。

以下の内容を参考に問題点を洗い出し、改善点を見出します。

- プロセスごとの歩留まりを把握する

- 採用コストは適切か

- 候補者の理解を深められているか

- 内定辞退の理由を把握しているか

計画内容の見直しを行うタイミングを設定するのも方法の一つです。

採用プロセスの課題の見出し方や改善方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

参考記事:https://marugotoinc.jp/blog/recruitment-process/

リソースが足りているか確認する

採用計画立案前や立案時に、リソースが足りているか確認しましょう。採用計画は立案前から実施まで、多くのリソースを割きます。

日常業務に加え、採用計画に注力し、求職者から応募がきたらスピーディな対応も求められます。

採用計画を立案し、募集活動がスムーズに進むよう、リソースの確認は必須です。

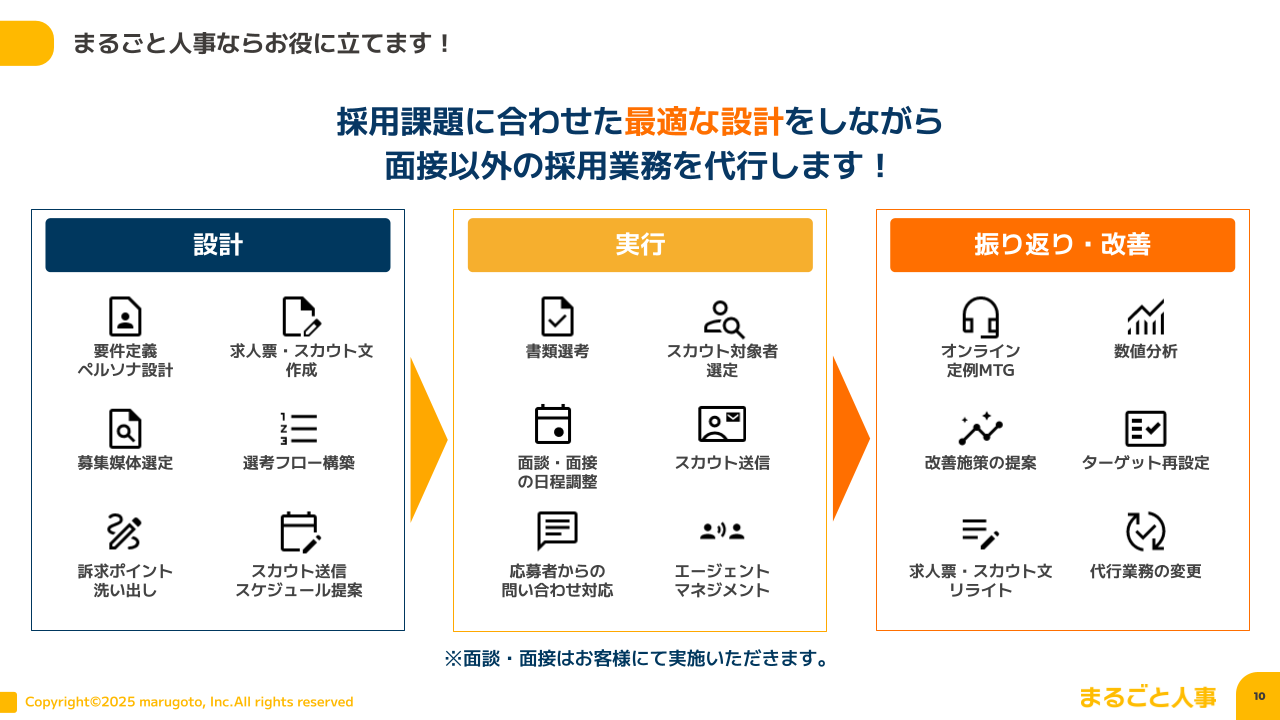

採用計画を外部サービスに委託するメリット

採用代行会社に採用計画委託すると、リソースの悩みや、採用計画の立て方がわからないなどの悩みが解決します。採用計画のノウハウを持つ外部サービスに委託すれば、スムーズな採用活動が実現します。

設計から運用、改善まで担う採用代行会社では、ワンストップでスカウト業務の支援を行っています。採用代行で行う業務は以下の内容です。

- 求人広告作成

- 求人媒体管理

- スカウトメールの対応

- 会社説明会の告知・実施

- 面接日程の調整

- 書類選考

- 候補者対応

- 内定後の内定者フォロー

リソース不足の場合、外部サービスに委託するとランニングコストが削減できるケースもあります。新たに採用のための人材を雇うより、ノウハウを持つ外部サービスなら間違いないでしょう。

効果的な採用計画で要件に合う人材を確保しましょう

採用活動を効率的に進め、採用活動全体の質を上げるために採用計画の策定は重要です。

採用計画によって採用活動全体が可視化され、関係者とのコミュニケーションを円滑に進められるだけでなく、抱えている課題を把握でき、改善につなげることができます。

自社や事業の成長に向けて、事業戦略を進めていくためには人員の確保が欠かせません。採用は人員確保に向けた大切な取り組みだからこそ、採用計画を立てて計画的に進めましょう。

本記事で解説したステップを参考に採用計画を立てて、採用活動を成功につなげてください。

まるごと人事は、採用に関する相談を受け付けています。ざっくりとした悩みでもまず一度ご相談ください。自社の採用成功に向けてまるっと請け負います。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

DX人材を採用するには|必要な資質と採用成功の10のポイントを解説

- 採用企画

ダイバーシティ採用とは?メリット、課題、実施ポイントを解説

- 採用企画

人事必見!採用直結型インターンとは?計画からフォローアップまで完全網羅

- 採用企画

- 採用オペレーション

採用活動のデータ分析の方法と具体的な活用例を紹介

- 採用企画

施工管理における採用単価の相場|採用難易度や手法も解説

- 採用企画

新卒採用におけるペルソナ設計の重要性|実践方法と成功のコツを解説

- 採用企画