採用・労務・経理に関するお役立ち情報

「ひとり人事」は、スタートアップや成長企業においてよく見られる体制です。スピード感のある意思決定や柔軟な業務対応といったメリットがある一方で、相談相手がいない孤独や、業務負荷の偏り、経営層との意識のズレなど、多くの課題を抱えることもあります。

本記事では、ひとり人事が直面しやすい悩みや、業務ごとに起こりがちな問題、さらにそれらをどう乗り越えていけばよいのかについて解説します。また、ひとり体制から次のステージに進むタイミングや準備についても触れているので、今まさにひとりで奮闘している人事担当者のヒントになるはずです。

ひとり人事が

成果を出すための成長ステップ

やることが多すぎて手が回らない…そんなひとり人事が“次の一手”を見つけるためのヒントを整理!

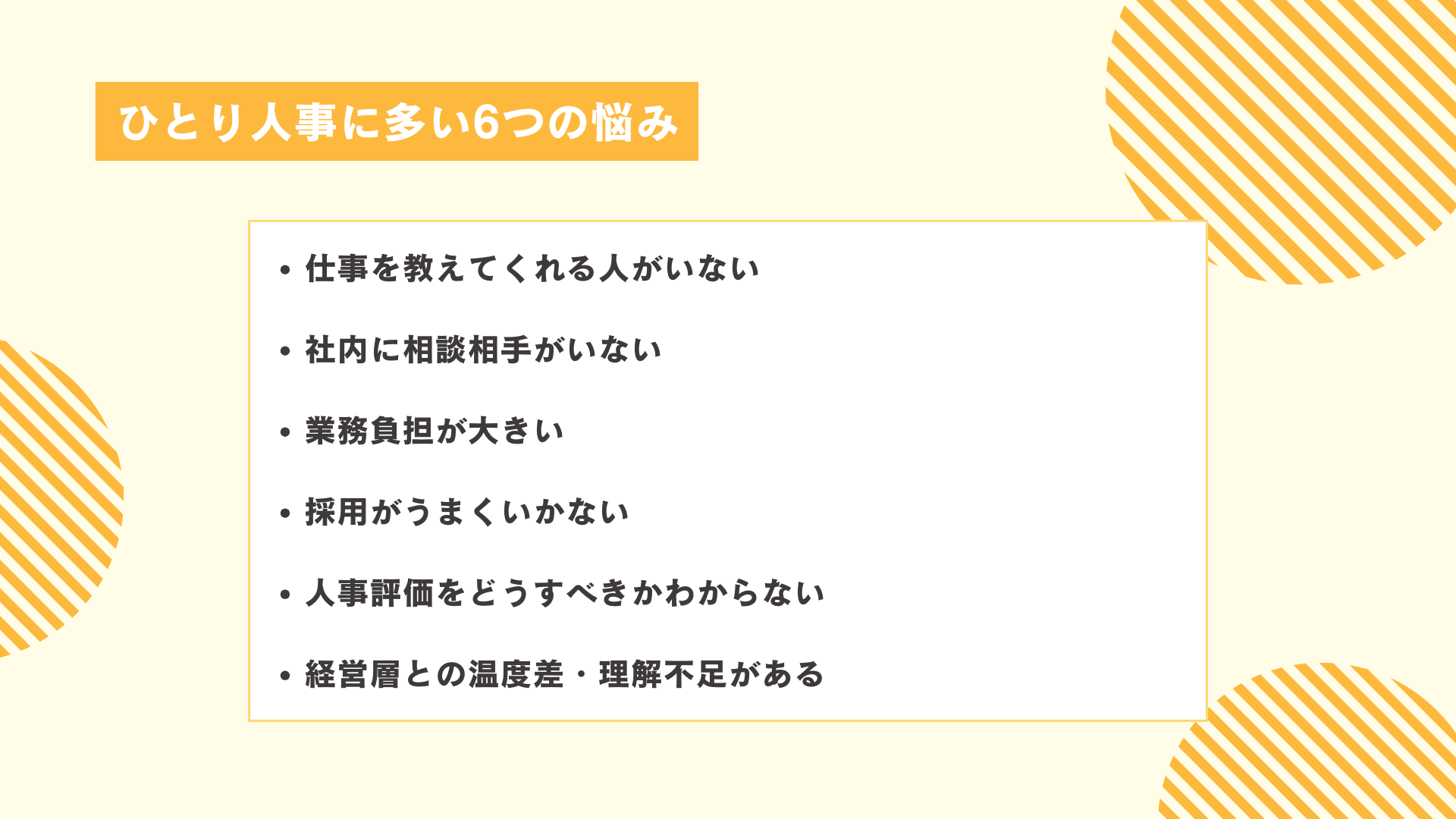

ひとり人事に多い6つの悩み

まずは、ひとり人事に多い6つの悩みを紹介します。

1.仕事を教えてくれる人がいない

人事の部署には自分一人だけしかいないため、直属の上司が人事の仕事を深く理解できていない幹部や役員であるケースも多く、仕事を教えてくれる人がいないということがあります。そのため、いつでも誰かに相談をしたり、アドバイスをもらったりすることができないことがあり、「この判断で間違っていないだろうか」「考えが偏っていないだろうか」と、不安を感じるケースもあるようです。

2.社内に相談相手がいない

人事は個人情報を取り扱う部署であるため、仕事の悩みを他の部署の社員に相談することができません。

また、直属の上司が人事の仕事の経験がない幹部や役員であるために、キャリアに関する悩みも、誰にも相談できずにいる人が多いです。社内に悩みを話せる相手がいないため、不安や孤独を感じることがあります。

ちなみに、ひとり人事のキャリアパターンとしては、社内でそのままCHRO(最高人事責任者)になる人は、現状あまり多くはないようです。

ベンチャーやスタートアップの場合、人事の仕事は採用がメインである場合が多いと思います。

キャリアとしては、そのまま採用に力を入れて採用責任者となるか、ビジネスサイドに異動して新しい経験を積むといったパターンが考えられます。

または、社外で新たな挑戦をするという道もあります。

3.業務負担が大きい

一口に「人事業務」といっても、毎月の給与計算、労務管理、採用業務、人材育成など、さまざまなものがあります。

ひとり人事は、これらをすべて一人でこなさなければならないため、どうしても業務負担が大きくなります。

特にベンチャーやスタートアップは、就業規則や採用戦略、人材育成プログラム、福利厚生や人事評価制度などが整っていないことも多く、これらを整備するのに時間と労力がかかり、手一杯になってしまうことが多いようです。

負担がかかりすぎると、疲れやストレスがたまり、パフォーマンスが低下したり、ミスが発生したりする可能性も高くなります。

しかし、人事業務をこなせるのは社内で自分一人しかいないため、体調不良時などでも休みにくいと感じている人が多いようです。

4.採用がうまくいかない

前項でお伝えしたように、人事の仕事にはさまざまなものがありますが、ベンチャーやスタートアップなど成長過程にある企業では、まずは採用業務をメインに任されることが多いと思います。

認知度が低く、リソースも限られているベンチャーやスタートアップが人材を獲得するためには、しっかりと採用戦略を立てたうえで候補者にアプローチをして、自社に魅力を感じてもらうことが重要です。

そのためには、人事も企業のビジョンや起業までのストーリーを理解し、経営陣と同じ目線と熱量で採用戦略の策定に取り組む必要がありますが、これに難しさを感じているひとり人事が多いようです。

また、求人票の作成、書類選考、面接、内定者フォローなど、採用活動は工数が多いため、一人では手が回らないというのも、ひとり人事に多い課題の一つです。

5.人事評価をどうすべきかわからない

ベンチャーやスタートアップでは、人事評価制度が整っていないことも多く、経営陣とひとり人事だけで話し合って社員を評価しているという企業も少なくありません。

それで社員が納得しているのであれば問題ありませんが、企業規模を拡大していくつもりなら、きちんとした人事評価制度を整備するべきでしょう。

わかりやすい人事評価制度があることは、企業の魅力の一つにもなります。

人事評価制度を整備し、それを採用活動でアピールすることで、応募が集まりやすくなるといった効果も期待できるでしょう。

しかし、「人事評価制度をどのように設計すればいいのかわからない」「こなすべき業務が多すぎて人事評価制度を整備する時間がない」と悩むケースも多いようです。

6.経営層との温度差・理解不足がある

ひとり人事として働く中で、経営層との間に温度差や認識のギャップを感じるという声も少なくありません。特に、経営層が人事業務の複雑さや重要性を十分に理解していない場合「採用は簡単にできるもの」「制度整備は後回しでよい」といった姿勢が見受けられることがあります。

また、人事として戦略的な取り組みを提案しても「そこまでしなくてよい」「コストをかけすぎ」と却下されるケースもあり、モチベーションの低下ややりがいの喪失につながることもあるようです。

こうした状況では、自らの専門性や業務の価値を正しく理解してもらうための「社内広報」的な取り組みも重要になります。定期的に成果や課題を経営層に報告し、共通認識を醸成することが、信頼関係の構築と業務推進のポイントです。

ひとり人事が

成果を出すための成長ステップ

やることが多すぎて手が回らない…そんなひとり人事が“次の一手”を見つけるためのヒントを整理!

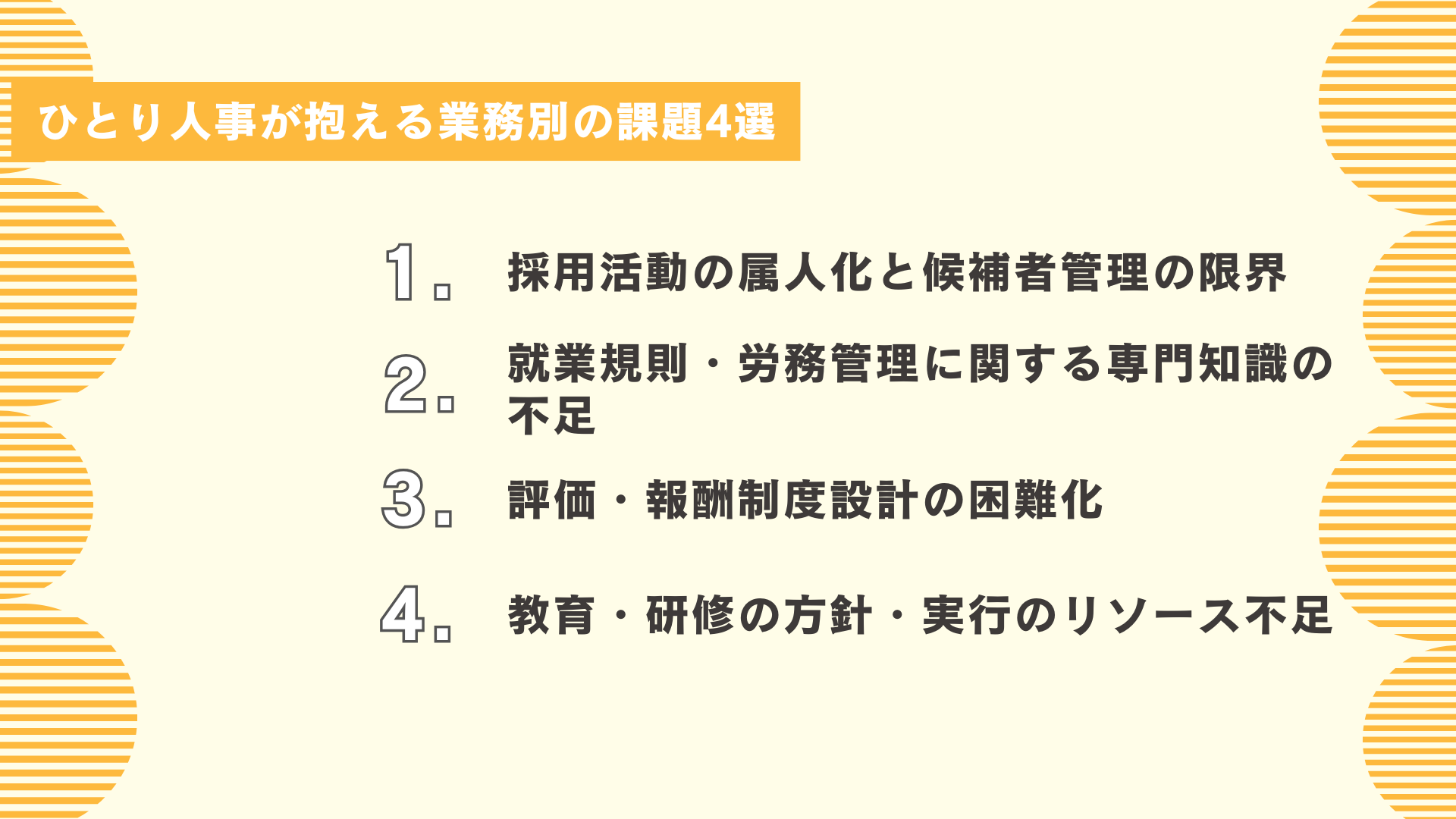

ひとり人事が抱える業務別の課題4選

人事をひとりで担う場合、業務の幅が広がるだけでなく、各領域ごとの専門性も求められるため、課題が表面化しやすくなります。特に、採用や労務、評価制度、育成計画などにおいて、属人化や知識・リソースの不足が原因となるケースが目立ちます。次に挙げる4つのポイントを通じて、具体的な課題と背景を確認していきましょう。

採用活動の属人化と候補者管理の限界

採用の現場においては、担当者ひとりにプロセス全体が集中することが多く、業務の属人化が進みやすい傾向にあります。

- 求人の作成

- 書類選考

- 面接調整

- 候補者とのやりとり

上記を一手に担うことで情報共有や引き継ぎが難しくなり、トラブルや対応漏れのリスクが高まります。

/また、候補者の選考状況やフィードバックの履歴を一元的に把握する手段がない場合、対応の質やスピードにも影響するでしょう。採用活動が属人的な運用に依存している場合、組織としての再現性や改善の視点が欠けやすく、長期的な人材戦略に影響を与えるおそれがあります。

就業規則・労務管理に関する専門知識の不足

就業規則の策定や労務管理に関わる業務には、法令順守やリスク回避の視点が求められる一方で、実務に関する知見や最新の法改正への理解が必要不可欠です。ひとり人事として複数の業務を同時進行でこなす状況では、細かな制度設計や運用に関する知識習得に割ける時間が限られ、結果的に専門性の不足を招くことになります。

対応を誤ると未払い残業代や就業規則の不備によるトラブルが発生し、法的な問題へと発展する可能性も否定できません。労務の正確な運用には知識のアップデートと体制整備が欠かせず、継続的な学習環境の構築が大きな課題となります。

評価・報酬制度設計の困難化

評価や報酬制度は、社員の納得感とモチベーションを左右する極めて重要な仕組みです。しかし、ひとりで構築するには高度な判断と全体最適の視点が求められます。

業務が多岐にわたる中で、社内の現状や組織の成長段階に応じた制度を設計・運用するのは簡単ではありません。加えて、経営層や他部署との調整が必要となるため、対話の機会を持たないまま導入を進めた結果、制度が形骸化してしまうケースも見受けられます。

評価・報酬の制度設計は、制度そのものの整合性に加えて、実際に運用するうえでの柔軟性や透明性の確保も課題です。

教育・研修の設計・実行のリソース不足

社員育成の仕組みを整えるには、以下に挙げる多くの工程と準備が必要になります。

- 教育体系の企画

- コンテンツの整備

- 講師の手配

- 運営管理

しかし、ひとりで人事業務を担っていると育成にかける時間やリソースが不足しがちになり、場当たり的な研修や個別対応に終始してしまうことがあります。結果として、社員のスキル向上や定着率に影響が出る恐れがあり、組織全体の生産性や継続的な成長にも悪影響を及ぼします。

計画的な育成体制を構築するには、長期的な視野と組織全体の協力が必要不可欠であり、そのための仕組みづくりが急務です。

ひとり人事が

成果を出すための成長ステップ

やることが多すぎて手が回らない…そんなひとり人事が“次の一手”を見つけるためのヒントを整理!

ひとり人事の悩みを解決するためにできること

では、紹介したような悩みを解決するにはどうすればよいのでしょうか。ここからは、解決のためのヒントを紹介します。

経営陣と向き合う

まず最も大切なのは、経営陣としっかり向き合うことです。経営陣と定期的にミーティングを行うなどして、経営陣の思いと人事の方針を密に共有しましょう。

さまざまな人事業務をこなすのは人事の部署に所属する社員の仕事ですが、「人」は企業の財産です。

「人」に関する課題は、人事だけでなく企業全体で考えていかなければならない課題といえます。

「すべて自分で解決しなければ」と一人で抱え込まずに、経営陣を巻き込み、一緒に進めていきましょう。

経営陣にも、「人に関する課題=全社的な課題」という認識を持ってもらうことが大切です。

他部署の社員ともコミュニケーションを図る

採用を成功させるためには、他部署の社員とコミュニケーションをとることも重要です。

他部署の社員に「なぜ自社に入社を決めたのか」「自社のどこが良いと思ったか」などをヒアリングすることで、自社の魅力や求める人物像が明確になります。

これらを改めて整理することで、採用ミスマッチも起きにくくなるでしょう。

また、社員とコミュニケーションをとると、社員が企業に求めていることや、現在の自社の課題も見えてきます。

社員の声を反映させれば、より良い人材育成プログラムや人事評価制度を設計できるでしょう。

定期的に1on1ミーティングを実施するなどして、他部署の社員の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

業務の見える化と棚卸しを行う

日々の業務に追われる中で、自身がどのような業務をどの程度の頻度と時間で行っているのかを正確に把握できていないひとり人事は少なくありません。そこで有効なのが、業務の洗い出しと整理を行うことです。すべての業務を一度リストアップし、内容・頻度・重要度などを項目ごとに可視化していきましょう。

業務を見える化することで、自身が抱えている仕事の全体像を把握できるだけでなく、優先順位の判断や他部署・外部への委託の検討も行いやすくなります。また、突発的な引き継ぎや業務分担が必要になった際にも、整理された情報があればスムーズに対応できます。

業務の棚卸しは業務改善やチーム拡大時の基礎資料としても役立つため、定期的に実施することが望ましいでしょう。

外部サービスや便利なシステムを活用する

ひとり人事の業務負荷を減らすために、人事業務の一部をアウトソーシングするのも一つの方法です。

委託先によっては、ただ業務を任せられるだけでなく、専門的なサポートが受けられるものもあります。

または、業務を効率化できるシステムを導入したり、便利なサービスを利用したりするのもよいでしょう。

たとえば、次のようなシステムやサービスがおすすめです。

- 採用管理システム(ATS)

採用業務を効率化するためのシステムです。求人票の作成や候補者情報の管理、候補者とのやりとりなど、採用に関するさまざまな業務をシステム上で行えるようになります。 - タレントマネジメントシステム

社員に関する情報を一元的に管理できるシステムです。社員の情報を正確に把握できるだけでなく、データを分析して人材育成や人材配置に役立てることもできます。 - 採用代行(RPO)

採用に関する業務の一部、または全部を、企業に代わり実施してくれるサービスです。採用のプロに任せることで、採用工数を削減できるだけでなく、採用活動の質の向上も期待できます。

社外のネットワークを広げる

ひとり人事は、社内に仕事やキャリアについて相談できる相手がいないため、孤独を感じてしまいがちです。

人事関連の研修やセミナーに参加して、社外で人事の仕事に就いている知り合いを作ってみてはいかがでしょうか。

社外のネットワークを広げることで、人事の悩みを共有できるだけでなく、他社の情報や、新しいサービスに関する情報などが得られることもあります。

自社の役に立つ情報を持ち帰れば、業務もよりスムーズに進められるようになるでしょう。

ひとり人事体制から脱却するタイミングと準備

人事担当者がひとりで全業務を担う体制には限界があるため、早期に次のステップに移る判断が求められます。業務量の増加や社員数の拡大に応じて体制を見直し、人事の質を高めていきましょう。ここからは、人事体制を強化していくために必要な準備や考え方について解説します。

2人目の人事を採用する

自分自身や、自分の家族の健康を犠牲にするほど、仕事で無理をしてはいけません。

現状、無理がかかっていると感じるなら、経営陣に2人目の人事の採用が必要なことを伝えましょう。

業種や企業の状況にもよりますが、社員が60名近くいるなら、そろそろ2人目を検討してみても良い頃といえます。もちろん、もっと早いタイミングでも構いません。

2人目の人事を採用するとなると、その分コストが発生します。

予算的に難しそうであれば、営業や広報など他の部署と兼任というプランを提示してみるのもよいでしょう。

2人目はまだ早いという場合であっても、自身のキャリアを考えるうえでも、「今後どのようなHRチームを作っていきたいか」は、早い段階から考えておくことをおすすめします。

外部パートナーとの分業体制を構築する

すべての業務を社内で賄うことが非効率となる局面では、外部リソースの活用で負担の軽減と業務品質の両立を図る戦略が有効です。採用や労務といった領域で、信頼できる専門パートナーに業務を委ねることで、人事担当者は戦略設計や社内連携に集中できるようになります。

アウトソーシングの導入で短期的な負荷軽減だけでなく、中長期的な運営体制の柔軟性向上にもつながります。必要なのは外部任せにするのではなく、連携と進捗管理を主導する視点です。信頼関係の構築と、情報共有の仕組みが成果を左右する要素となります。

人事戦略を経営計画と統合する

企業が持続的に成長するためには、経営と人事が同じ方向を見て行動する体制が不可欠です。人事計画が経営計画と分断された状態では、短期的な人材施策が組織の成長を妨げる要因にもなりかねません。

重要となるのが、経営の中長期戦略をふまえたうえでの人材マネジメントの再設計です。採用・育成・評価の方針を経営課題に基づいて見直し、各部署との連携を強化することで、戦略実行に必要な組織体制を構築できます。

重要なのは「ひとりで解決しようとしない」こと

ひとり人事は、自らが会社の「人」に関するすべてを担う存在として、責任もやりがいも大きなポジションです。しかし、体制やサポートが整っていない中で奮闘する日々は、時に限界を感じさせることもあるでしょう。人事課題はひとりで抱えるものではなく、経営や他部署、そして社外の専門家と連携して進めていくべき経営上の重要テーマです。業務の棚卸しや役割の再整理、必要に応じた人員拡充や外部支援の導入を通じて、より効果的で持続可能な体制を構築していくことが大切です。施策として610社以上の支援実績を持ち、最短5営業日で経験豊富な採用チームをアサインできる「まるごと人事」の活用がおすすめです。月額制で設計から運用・改善までまるごと支援できるため、人件費や育成・マネジメントコストを抑えつつ、ひとり人事の負担を大幅に軽減します。孤独な人事から、組織の未来をともにつくるパートナーへ。次の一歩に向けて、できることから少しずつ始めていきましょう。

ひとり人事が

成果を出すための成長ステップ

やることが多すぎて手が回らない…そんなひとり人事が“次の一手”を見つけるためのヒントを整理!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

エッセンシャルワーカーとは?代表的な職種や課題、対策を紹介

- 採用企画

タイパ就活とは|定義からメリット、デメリット、効果的な採用戦略まで解説!

- 採用企画

採用力とは?高い企業の特徴と強化するための7つの方法

- 採用企画

施工管理における採用単価の相場|採用難易度や手法も解説

- 採用企画

保育士採用が難しい4つの理由と課題|選ばれる園になる解決策と採用チャネル7選

- 採用企画

ハイパフォーマーとは?3つのメリットや特徴、もたらす効果などを紹介

- 採用オペレーション