採用・労務・経理に関するお役立ち情報

新卒採用に活用できる採用方法は多岐にわたりますが、「どの採用方法を選べばよいかわからない」とお悩みの採用担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。

従来、新卒採用は就職サイトや合同企業説明会が中心でしたが、近年ではダイレクトリクルーティングやマッチングイベント、SNS採用といった新しい採用方法も活用されています。

そこで今回は、初めて新卒採用を実施する採用担当者に向けて、自社にどのような採用方法が適しているのかを解説いたします。

最新の採用トレンドも踏まえてご紹介いたしますので、今後の採用活動のご参考になれば幸いです。

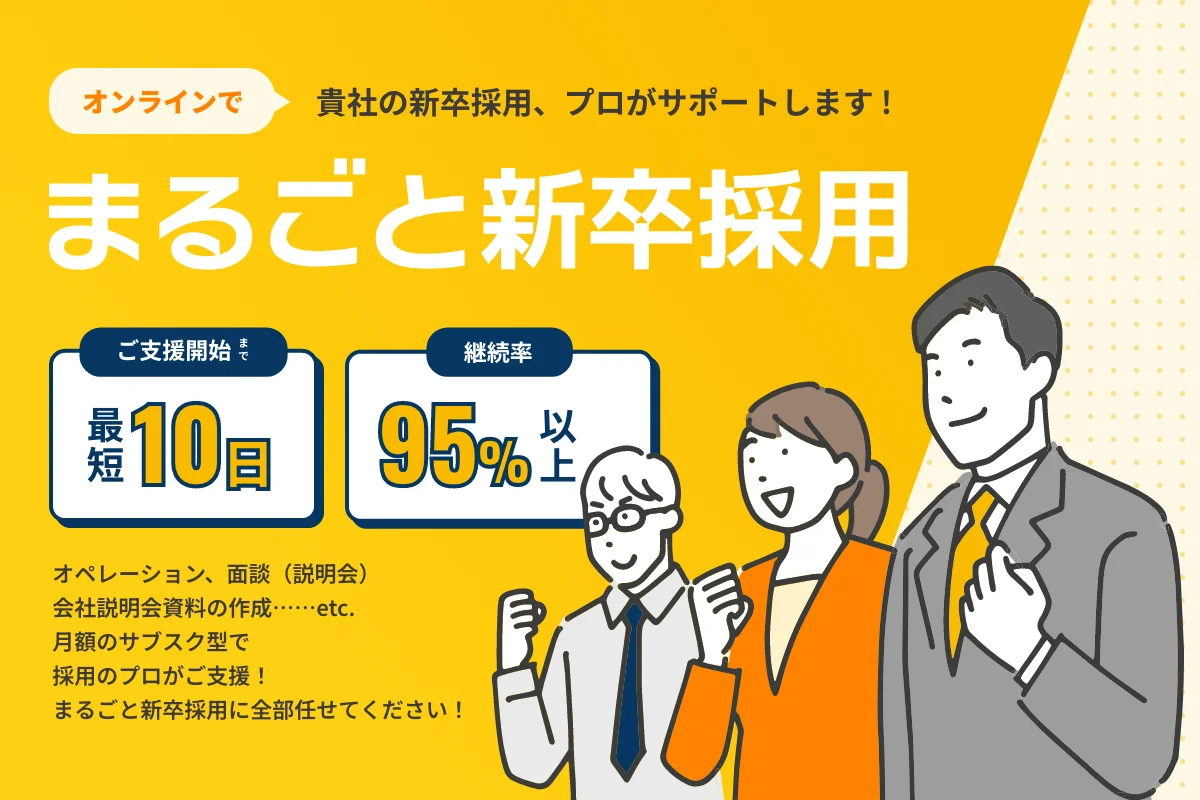

「まるごと新卒採用」

資料を無料でダウンロード

月額のサブスク型で、採用のプロがご支援!ご支援範囲はご希望により柔軟にカスタマイズ可能です。立ち上げから運用の支援までお任せください!

目次

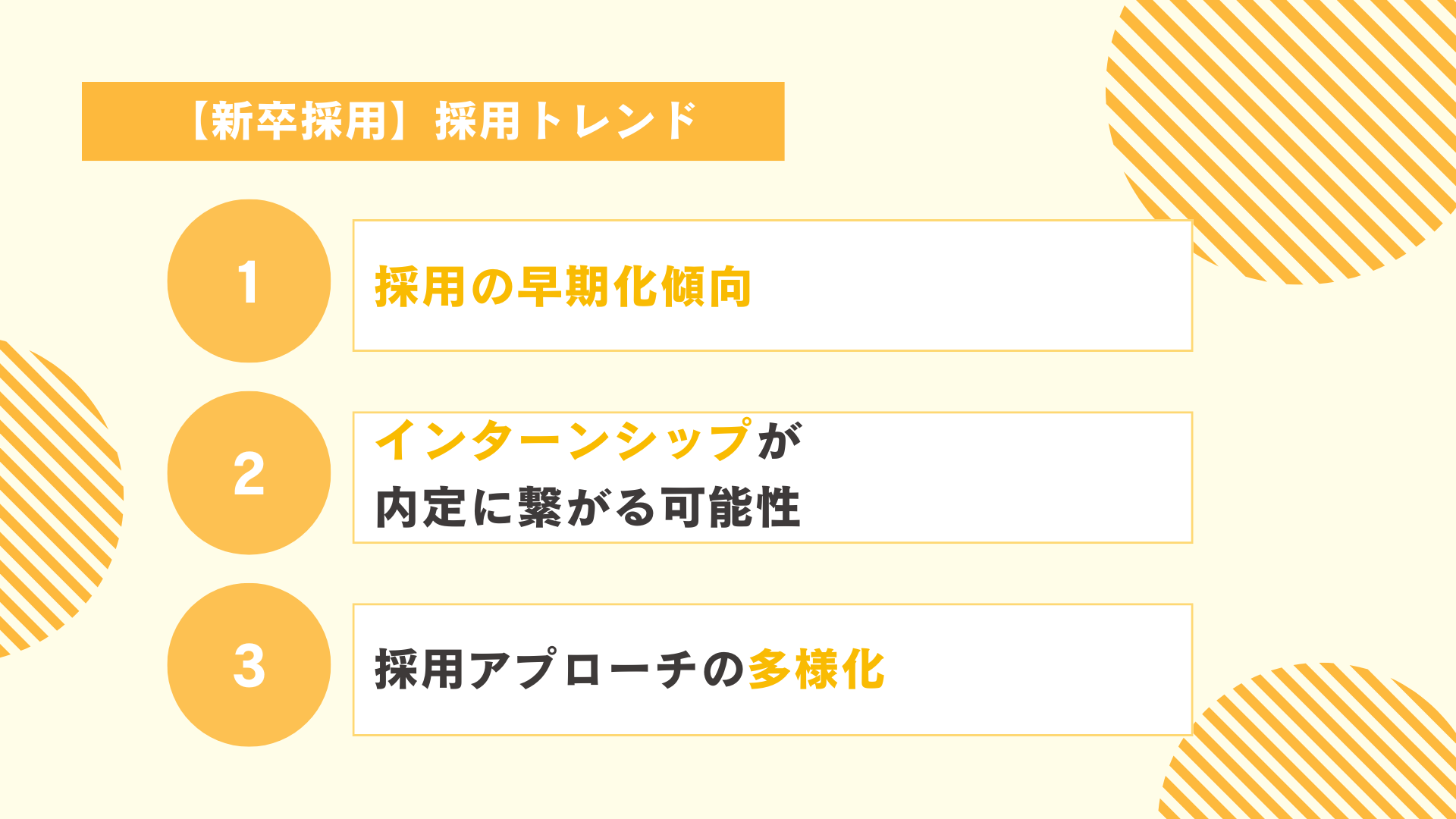

【新卒採用】採用トレンド

時代の変化に伴い、新卒採用のトレンドも大きく変遷しています。主なトレンドは以下の3点に集約できます。

採用の早期化傾向

2025年卒業予定の学生を対象とした調査によると、大学3年生の4月までに就職活動を開始した学生は56.9%であり、2024年卒業予定の学生の50.4%と比較して6%増加しました。

さらに、大学3年生の6月時点では、91.1%もの学生が就職活動を開始しています。

出典:【参考】株式会社RECCOO「2025年卒学生10月就活動向調査」

就職活動を開始する時期は年々早期化しており、2026年卒業予定の学生においても同様の傾向が見込まれます。この早期化により、優秀な学生は早い段階で内定を得る可能性が高まります。そのため、優秀な学生を確保するためにも、企業は早期から採用活動に取り組む必要があるでしょう。

インターンシップが内定に繋がる可能性

2025年卒業予定の学生から、インターンシップが採用に直結するようになりました。文部科学省・厚生労働省・経済産業省によってインターンシップ等の基本的な考え方が変更されたことが背景にあります。その結果、「所要日数が5日以上」などの一定の要件を満たしたインターンシップで企業が得た学生の情報は、採用選考に利用することが可能になります。

インターンシップは、選考面接よりも実際の職務に近い形で学生の能力や適性を見極められる良い機会です。今後、多くの企業が採用選考においてインターンシップを積極的に活用することが予想されます。

採用アプローチの多様化

ここ数年で採用アプローチの多様化が顕著になっています。その背景には、主に以下の二点が挙げられます。

- 労働人口の減少

- 学生の就職活動ナビゲーションサイト離れ

15歳から64歳の生産年齢人口は年々減少傾向にあり、売り手市場において採用を成功させるためには、多様なアプローチ手法が不可欠となっています。また、近年、就職活動を行う学生のナビゲーションサイト離れが進んでおり、口コミサイト、スカウトサイトをナビゲーションサイトと並行して利用する学生が増加しています。

これまでは大手就職活動ナビゲーションサイトに登録しておけばよかった状況とは異なり、個々の学生に直接アプローチするような採用手法が求められていることも、採用手法が多様化した背景の一つと言えるでしょう。

「まるごと新卒採用」

資料を無料でダウンロード

月額のサブスク型で、採用のプロがご支援!ご支援範囲はご希望により柔軟にカスタマイズ可能です。立ち上げから運用の支援までお任せください!

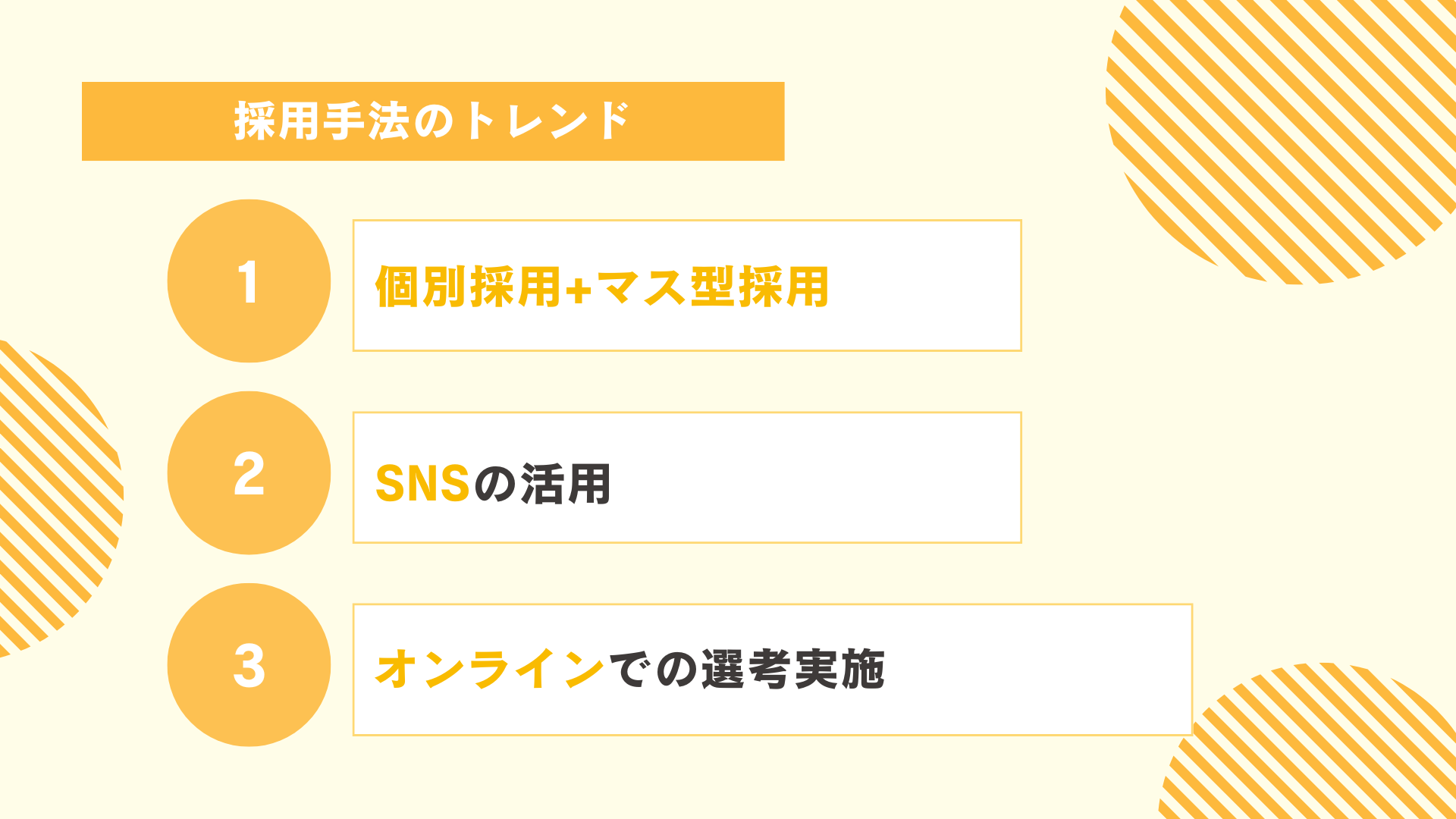

新卒採用における採用手法のトレンド

時代の変化に伴い、新卒採用の手法も大きく変遷します。

どのような採用手法が自社の新卒採用に適しているのかを十分に把握した上で、導入を検討するのが良いでしょう。

1.個別採用+マス型採用による質と量を高める手法

「個別採用」と「マス型採用」を併用することで、母集団の量と質の両方を高める手法がトレンドとなっています。新卒採用における売り手市場化が加速し、求人広告の掲載を待つ受け身型の採用手法だけでは採用計画の達成が困難になっている企業が増える中、攻めの採用手法であるダイレクトリクルーティングが注目を集め、導入数を増やしています。その一方で、依然としてマス型採用による母集団の量確保も重要視されており、大規模な説明会に加え、ターゲット層を絞りやすい学内セミナーなども人気を集める傾向にあります。

2.SNSの活用

学生がSNSで情報収集することが一般的になった点は見過ごせません。企業にとっては、より広範な学生層と接点を持つ機会が増加したと言え、SNSを活用した情報発信に注力する企業が増加傾向にあります。企業の日常や社風、社員紹介、採用に関する最新情報など、多様なコンテンツを発信することで、学生の興味関心を惹きつけ、応募を促進する効果が期待できます。

3.オンラインでの選考実施

コロナ禍を契機として採用活動にオンラインを取り入れる動きが広がり、現在では会社説明会や面談・面接などにオンラインを活用することが一般的となっています。企業側にとっては、コスト削減や遠隔地の学生へのアプローチが可能になるというメリットがあり、学生側にとっても移動費用の節約や複数企業の選考に参加しやすいという利点があります。オンライン活用は今後も継続する可能性が高く、各企業は今後もオンラインの最適な活用方法を模索していく必要があるでしょう。

新卒採用担当者がおこなうべき準備

新卒採用を始めるにあたって、最初に何を準備すべきか迷う方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本章では、新卒採用を開始する際に担当者がおこなうべき準備について、チェックリスト形式でご紹介します。

自社に合った採用方法を見極める上でも非常に重要な内容ですので、特に初めて新卒採用を実施する企業は、入念な準備を行いましょう。

新卒採用準備チェックリスト

- 採用計画の策定: 求める人物像と採用人数を明確にしましょう。

- 採用スケジュールの策定: 活動開始時期、インターンシップや説明会の実施時期を決定しましょう。

- 母集団形成の開始: 採用スケジュールに合わせて、母集団形成に着手しましょう。

- 採用フローの設計: 説明会、書類提出、適性検査、一次面接、二次面接、最終面接といった選考の流れを具体的に定めましょう。

- 採用基準の設定: 面接の選考通過基準や内定出しの基準を明確にしましょう。

- 説明会・面接の準備と練習: 学生に伝えるべき内容の設計と、効果的な伝え方を練習しましょう。

- 内定者対応方法の決定: 内定通知の方法、内定後のフォローアップの流れを定めましょう。

「まるごと新卒採用」

資料を無料でダウンロード

月額のサブスク型で、採用のプロがご支援!ご支援範囲はご希望により柔軟にカスタマイズ可能です。立ち上げから運用の支援までお任せください!

新卒採用における10の手法

採用戦略を検討する上で基本となる、新卒採用における10の一般的な手法を、その特徴とともにご紹介いたします。

1.就職活動サイト

就職活動サイトは、新卒学生向けの求人広告を掲載するオンラインプラットフォームです。多数の学生が登録しているため、広範な層へのアプローチが可能です。掲載料は通常約80万円からとなり、事前に支払いが必要となる場合が一般的です。プランやオプションによって料金は異なり、優先表示や広告スペースの拡大には追加料金が発生します。

2.人材紹介

人材紹介は、エージェントに学生を紹介してもらう採用手法です。専門のエージェントが企業のニーズに合わせて学生をスクリーニングし、適合する人材を紹介します。多くは成功報酬型であり、一人あたり約80万円からの料金が発生します。内定辞退時の返金制度がある場合もありますが、初期費用が抑えられ、成功報酬型であるためリスクは比較的低いと言えます。

3.ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が学生のプロフィールやアピールポイントなどの情報に基づき、直接アプローチする採用手法です。企業が求める学生にピンポイントでアプローチできるため、初期選考の工数を削減し、効率的な採用活動を進められます。料金体系は成功報酬型が一般的で、一人あたり30万円程度が目安となります。内定辞退時の返金制度などを設けている場合もあります。

4.合同説明会

就職活動サイトと同様に、企業と学生を結びつける場として合同説明会があります。合同説明会は、これまで自社を知らなかった学生や、業界に関心を持っていなかった学生など、通常の採用活動では出会えないような学生と接点を持つための有効な手段の一つです。また、多くの企業が一堂に会するため、他社がどのように新卒採用を行っているかを把握する機会にもなるでしょう。

5.インターンシップ

インターンシップは、学生に実際の業務を体験してもらうことで企業理解を深めてもらうための手法です。学生と早期に接点を持ち、長期的な関係を構築する上で有効です。インターンシップの実施自体には外部コストはかかりませんが、ナビゲーションサイトに掲載する場合は掲載料が発生します。また、受け入れ準備やプログラムの実施には相応の工数が必要です。

6.リクルーター制度と面談

社内の若手社員のネットワークを活用し、大学時代の部活動やゼミの後輩などに声をかけ、自社の情報を提供するのがリクルーター制度です。いわゆる「リファラル採用」の一種と言えます。

直接的な学生との繋がりがあり、リクルーターとして適切な対応ができる社員が存在すること、および業務時間の一部をリクルーター活動に充てることへの社内理解が得られることなどが制約として挙げられますが、マッチングが成功すれば、信頼のおける学生を迎え入れることができます。

なお、面談時の飲食代や交通費をどのように費用に含めるかについては、事前に明確に取り決めておくことが重要です。

7.SNS採用

X(旧Twitter)やYouTube、LinkedInなどのSNSを活用し、学生にアプローチする手法です。幅広い層にリーチでき、企業のブランドイメージを発信しやすい点が特徴です。多くの場合、無料でアカウントを作成できるため、低コストで開始できます。ただし、広告掲載を行う場合は、その都度広告費用が発生します。

8.オウンドメディア

自社のホームページや採用ブログなどで採用情報を発信する手法です。フォーマットにとらわれず、企業の魅力や社風を自由に伝えられる点が強みです。メディアの運用自体は低コストで始められますが、メディアの構築、コンテンツの制作・更新には相応の時間と労力を要します。SEO対策や広告運用を併用する場合は、それらの費用も考慮に入れる必要があります。

9.大学求人票

各大学のキャリアセンターでは、求人票の受付を行っています。大学指定のフォーマットのみを受け付ける大学も一部ありますが、多くの大学では企業が任意で作成した求人票も受け付けています。また、書類の郵送だけでなく、オンライン上での送付も可能です。さらに、複数の大学に一括で求人票を送付できるサービスも存在します。

費用は、郵送費や印刷費程度と比較的安価です。

10.ミートアップ

少人数制のカジュアルな交流イベントを通じて、学生と企業が直接対話する機会を設ける手法です。学生の本音を引き出しやすく、相互理解を深めやすいという利点があります。開催場所や規模によって変動しますが、社内施設を活用するなどして比較的低コストで実施することも可能です。主な費用としては、会場費や飲食費などの実費が挙げられます。

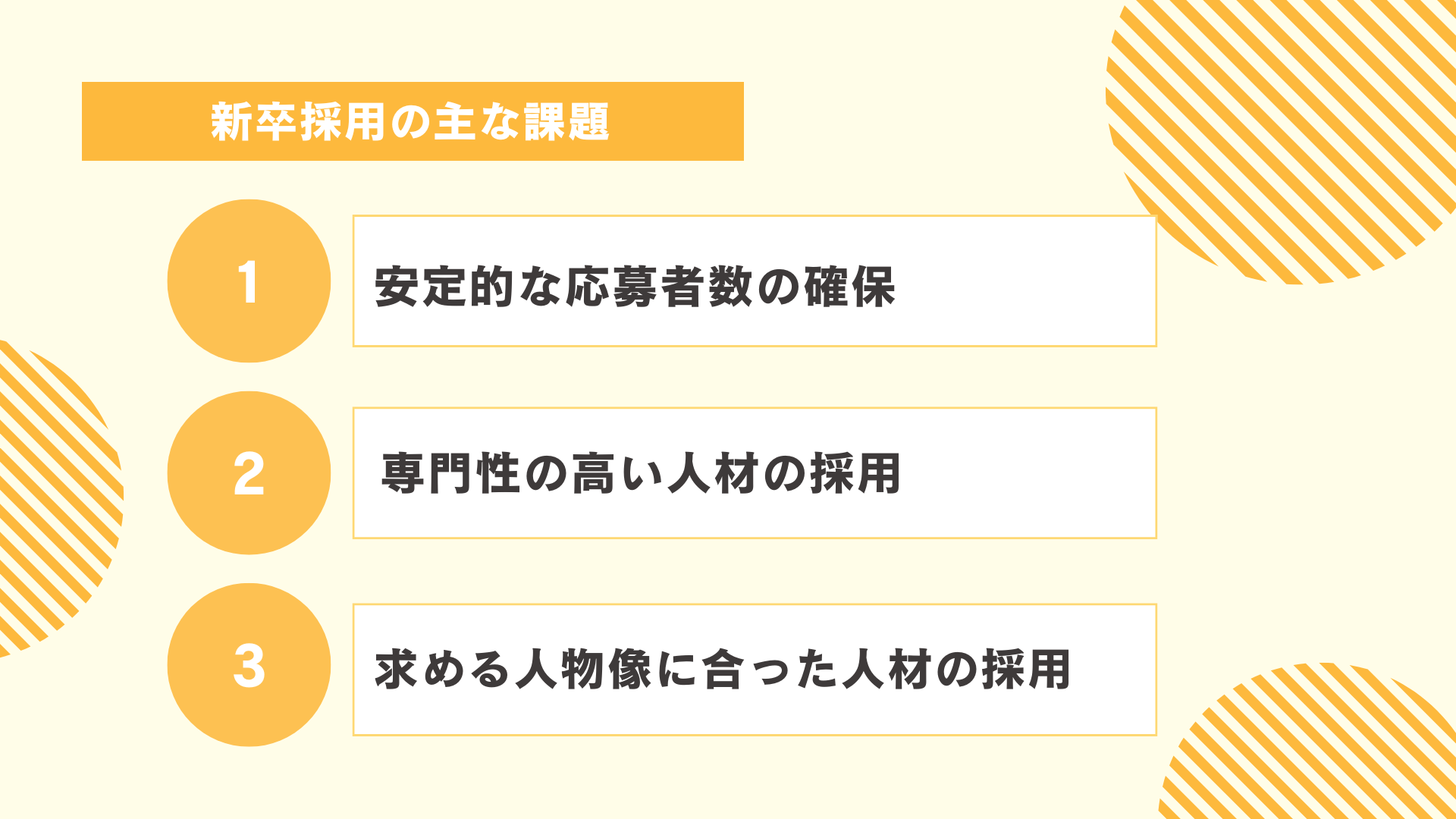

新卒採用の主な課題とその解決に役立つ採用手法

ここでは、新卒採用における主な課題と、その解決に役立つ採用手法をご紹介します。

安定的な応募者数の確保

新卒採用における第一の課題は、安定的な応募者数の確保です。多くの学生にアプローチし、応募者数を確保するためには、以下の採用手法が有効と考えられます。

- 就職活動ナビゲーションサイト

- 就職活動イベント

- 大学内イベント・研究室訪問

- ソーシャルリクルーティング

就職活動ナビゲーションサイトには、大多数の就活生が登録しているため、広範な層へのアプローチが可能です。特に、知名度の高い企業や魅力的な条件を提示する企業は、掲載するだけでエントリー数の増加が期待できます。就職活動イベントは、特に就職活動の初期段階において、広範な認知度向上に有効です。大学内イベントや研究室訪問では、特定の大学や学部の学生に直接アプローチでき、大学・学部規模によっては多くの学生と接触できます。ソーシャルリクルーティングでは、SNSを利用する広範な就活生層にリーチでき、従来の手法では接点を持ち得なかった層との出会いも期待できます。

専門性の高い人材の採用

あらゆる業界でデジタル化が加速する中、理系や専門知識を有する人材の確保は、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。特定のスキルや知識を持つ学生に効率的にアプローチするためには、以下の採用手法が効果的です。

- ダイレクトリクルーティング

- 大学内イベント・研究室訪問

- 人材紹介

ダイレクトリクルーティングでは、学部や専攻内容で対象を絞り込み、企業側から直接アプローチできます。学生のプロフィールでプログラミング経験や使用言語などを確認できるため、求めるスキルやポテンシャルを持つ人材を選定する上で有効です。大学内イベントや研究室訪問は、学生の研究内容を事前に把握でき、自社のニーズに合致する知識を持つ人材に効率的に接触できる手法です。人材紹介は、専門知識を有する人材に特化して紹介を依頼できるため、理系・専門人材の採用に適しています。

求める人物像に合った人材の採用

自社の採用要件に合致する人材を確保するためには、ターゲットを明確化した上で、効率的にアプローチする以下の手法が有効です。

- ダイレクトリクルーティング

- リファラルリクルーティング

- インターンシップ

ダイレクトリクルーティングでは、事前に学生のプロフィールや自己PRを確認し、企業の求める要件に合致する人材に直接アプローチできます。リファラルリクルーティングは、既存社員からの紹介を通じて、企業文化との親和性が高い学生を発掘することが可能です。インターンシップは、実際の業務経験を通じて学生の適性を見極め、自社に適合する学生と早期に関係性を構築できます。

選考の歩留まりと内定率の改善

選考過程における内定辞退を抑制するには、学生の貴社への興味関心と入社意欲を高めることが大切です。有効な手法としては、以下が挙げられます。

- ダイレクトリクルーティング

- インターンシップ

- 人材紹介

ダイレクトリクルーティングは、学生一人ひとりに合わせたオファー文によって特別感を醸成し、エンゲージメントを高める効果が期待できます。インターンシップは、学生と企業の相互理解を深め、入社後のミスマッチを防ぐことで内定辞退の抑制に繋がります。人材紹介は、エージェントが学生の他社選考状況を把握し、きめ細やかなフォローアップを行うことで内定辞退を防ぐことが期待できます。

採用にかかる費用対効果の向上

一人当たりの採用単価を抑えるには、自社の状況に適した効率的な手法を選択することが大事です。以下の手法が有効と考えられます。

- ダイレクトリクルーティング

- リファラルリクルーティング

- 就職活動ナビゲーションサイト

ダイレクトリクルーティングは、ターゲットを絞り込んでアプローチするため、無駄なコストを削減できます。リファラルリクルーティングは、社員紹介による採用であり、外部コストを抑制することが可能です。就職活動ナビゲーションサイトは、多くの学生にアプローチできるため、数十人から数百人規模での採用においては、結果的にコストパフォーマンスが高くなる可能性があります。

「まるごと新卒採用」

資料を無料でダウンロード

月額のサブスク型で、採用のプロがご支援!ご支援範囲はご希望により柔軟にカスタマイズ可能です。立ち上げから運用の支援までお任せください!

新卒採用手法の決定後の流れ

新卒の採用手法が決定したら、いよいよ選考を実施しましょう。具体的には以下の流れを行うことが効果的です。

選考の実施

選考形式は、企業が就職活動中の学生に何を求めるかによって決定すべきです。例えば、学生の人柄を重視するのであれば、カジュアル面談や複数回の面接を通じて採用者を決定するのが良いでしょう。

一方、一定の学力を有する人材を採用したいのであれば、面接とWebテストを併行して実施するのが適切です。

内定者フォロー

新卒採用を行う際は、必ず内定者フォローを実施するようにしましょう。

例えば、内定者同士の交流を深めるための企業研修を実施したり、社員も交えた食事会などを定期的に開催したりすることが効果的です。新卒の採用手法が決定した際には、選考方法と並行して内定者フォローの計画も立ててください。

内定後のフォローが手厚いほど内定者からの信頼度が高まり、企業の評判向上やリファラル採用の促進など、多くのメリットが期待できます。

今の人員で採用手法を最適化したい場合の対処

最後に、特にニーズの高い「現状の採用担当者の人員配置を基に、採用手法を最適化したい」とお考えのケースについて、その対処法をご紹介します。

このような状況でいかに採用手法を最適化するか、その重要なポイントは以下の3点です。

1.ターゲット人材に効果的な採用方法を絞り込む

新卒採用において、エントリー総数を目標とする企業は少なくありません。特に就職活動サイトを中心とした採用手法では、エントリー総数の増加を主眼とした計画になりがちです。

しかし、学生の就職活動スタイルが多様化し、就職活動サイトのみを利用するとは限らない現状では、エントリー総数を追い求めることが困難になっています。

重要なのは、エントリー数そのものよりも、その中に自社にとって必要なターゲット層がどれだけ含まれているかという点です。さらに、単なるエントリーだけでなく、実際の選考ステップへの参加を促す施策が、最終的な採用数に大きく影響します。

したがって、「総エントリー数が減少しても、労力をターゲット層の獲得に集中する」という意識を持つことで、説明会や面接の工数を削減し、採用難易度の高い学生とのコミュニケーションに注力できるようになります。

2.選考ステップと実施タイミングを再検討する

長年実施してきた選考ステップや、インターネット上の一般的な新卒採用の進め方を参考にしているだけになっていないでしょうか。

各選考ステップには目的があり、その時期と合わせて見直すことで、応募者の集まり方は変化します。

過去の選考ステップの変更に抵抗があるかもしれませんが、新卒採用においては、変化する学生の情報収集方法や仕事選びで重視する点を把握する必要があります。

安易な選考回数の増加は、人員配置によっては学生の待機や辞退者の増加を招く可能性があります。

まずは自社の現状を十分に考慮し、選考ステップや時期を改めて検討してみてはいかがでしょうか。

3.アウトソーシングでノウハウを取得する

採用活動には、多様なステップと複雑な工程管理が伴います。この煩雑なオペレーションを代行してくれるのが、RPO(Recruitment Process Outsourcing)と呼ばれる採用アウトソーシングサービスです。

母集団形成のためのコンテンツ作成から、学生対応、面接官のアテンド、合同企業説明会への代理参加といった業務まで、多岐にわたる採用アウトソーシングサービスが存在します。もちろん、すべての業務を委託する必要はありません。

人員が不足している場合は、データベース管理や電話対応などの事務処理を中心に委託し、採用に関する知見が不足している場合は、採用戦略の立案や面接代行を委託するなど、自社のニーズに合わせてサービスを選択できます。

まとめ

新卒採用サービスは多様化しており、新卒採用担当者がこれらを比較検討し、自社に最適なものを組み合わせて活用することが一般的になっています。

それぞれのサービスの特徴を理解した上で、自社にとっての最適解を見出すことが、超売り手市場と呼ばれる現在の採用環境を乗り越えるための重要なポイントと言えるでしょう。

まるごと人事では新卒採用も支援しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

「まるごと新卒採用」

資料を無料でダウンロード

月額のサブスク型で、採用のプロがご支援!ご支援範囲はご希望により柔軟にカスタマイズ可能です。立ち上げから運用の支援までお任せください!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【第2弾】1章:フェーズ別に見る採用課題と解決策 – スタートアップの成長を加速させる人材獲得戦略

- 採用企画

- 採用広報

シェアフルで即戦力人材を獲得|特徴・料金形態や導入事例も紹介

- 採用媒体・チャネル

【5ステップで最大化】採用ROIとは?計算式と改善方法、投資対効果の高め方

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

人事必見!採用直結型インターンとは?計画からフォローアップまで完全網羅

- 採用企画

- 採用オペレーション

【2025年最新版】求人ボックスの料金と掲載方法を|費用を抑えて応募数を増やすコツ

- 採用媒体・チャネル

【5つの基準】採用外注の判断基準|依頼可能業務や成功のポイント

- 採用企画

- 採用代行