採用・労務・経理に関するお役立ち情報

【実践シート付き】採用戦略の立て方|効果的な6つのフレームワーク

採用戦略とは、企業が自社の成長に不可欠な人材を計画的かつ効果的に獲得するための戦略です。計画的に、そして戦略的に採用活動を進めることで、企業の持続的な成長に貢献することができます。

単に人を集めるのではなく、自社の事業戦略に合った「最適な人材」を確保すると良いでしょう。採用戦略は、この目標達成のための羅針盤のような役割を果たします。

本記事では、そんな採用戦略の具体的なメリットと、誰でも実践できるステップを解説します。採用活動の成功に繋げたい方は、ぜひ最後までお読みください。

採用戦略調査レポート

採用市場の変化を背景に、企業がいま何を重視して採用戦略を設計しているのかを調査。「量から質へ」移行する採用の実態と、来期に向けた改善意向を可視化します。

関連動画:マルゴトの採用戦略

目次

採用戦略が重要視されている背景

採用戦略が重要視される背景には、人材を取り巻く環境の変化、企業を取り巻く環境の変化、そして人事戦略の高度化という3つの大きな要因が挙げられます。

企業は、これらの要因を踏まえ、自社の成長戦略に合った人材を計画的に獲得するための戦略を立てる必要があります。

生産年齢人口の縮小による人材不足

総務省の「労働力調査(基本集計)」によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年の約8,726万人をピークに、2024年にはおよそ7,373万人にまで減少しました。

この変化は景気循環による一時的なものではなく、少子高齢化に起因する不可逆的な人口構造の変化であり、今後も継続することが確実視されています。

女性やシニア層の労働参加が進んではいるものの、主力世代の減少という根本的な課題をカバーしきれていないのが現状です。企業は今後、「採用しやすい時代」は二度と来ないという前提で、持続的な採用戦略を再構築する必要があります。

採用市場の“売り手化”による競争激化

厚生労働省「一般職業紹介状況」によると、2023年の平均有効求人倍率は1.29倍、2024年も1.25倍と高い水準を維持しています。これは求職者1人に対して1.25件の求人がある状態を示しており、企業にとっては人材の「奪い合い」が常態化している状況です。

もはや人材が自然に集まる時代ではなく、企業は求職者から「選ばれる」存在となるための差別化や魅力訴求が必須となっています。採用活動は単なる人員確保ではなく、企業ブランドや価値観の伝達手段としても再定義されつつあります。

多様化する働き方と価値観

フレックスタイム制、テレワーク、副業容認など、柔軟な働き方を支援する制度を導入する企業が増えている中、都市部では特に新たな働き方として雇用型テレワーカーの割合も増えています。

一方で、Z世代をはじめとする若年層を中心に、仕事やキャリアに対する価値観も変化しており、「待遇」や「安定性」だけでなく、「共感」や「柔軟性」が重視される傾向が強まっています。そのような時代の中で、企業には自社がどのようなスタンスで人材と向き合うべきなのかという姿勢を明確に示す採用戦略が求められています。

採用チャネルの多様化

近年、掲載型広告による受け身の採用手法から、ダイレクトリクルーティングやリファラル、SNSを活用した採用など、企業側が「攻めの採用」を行うチャンネルが急増しています。

さらに、これらのチャネルはハイクラス人材、若手ポテンシャル層、特定職種特化型など、対象ごとに細分化されており、選定や運用の難易度も上昇しています。戦略なきチャネル活用は成果につながりづらく、ターゲットや組織課題に応じた最適なメディア設計が、今後の採用活動ではより一層重要となります。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

採用戦略で得られるメリット

採用戦略は、単なる人材獲得のための活動ではなく、企業の成長を左右する重要な経営戦略です。なぜ採用戦略がこれほど重要視されるのか、その理由を3つのメリットに絞って解説します。

1.コスト削減

採用活動は、コストがかかるだけでなく、時間的な負担も大きいものです。しかし、必要な人材像を明確にし、最適な採用手法を選択することで、コスト削減と採用期間の短縮が可能です。

さらに、入社後の離職を防ぐことで、再採用に伴うコストも抑えられます。

2.採用ミスマッチ防止

採用ミスマッチは、企業と従業員の双方に大きな損失をもたらします。これを防ぐためには、採用戦略がポイントです。

まず、求める人物像を明確にし、面接の質を高めることで、入社前に双方の期待値をすり合わせます。

さらに、入社後のフォロー体制を充実させることで、従業員の定着を促し、組織の安定化に貢献できます。

採用戦略は、単なるコスト削減だけでなく、組織全体の活性化にもつながるのです。

3.応募数増加

多くの企業が人材獲得に苦戦する中、応募数を増やすことは企業の競争力を高める上で不可欠です。

企業ブランドの確立、多様な採用チャネルの活用、そして社員のエンゲージメント向上は、応募数を増やすための有効な手段です。企業のビジョンや価値観を明確にし、魅力的な企業文化をアピールすることで、求職者の共感を呼び起こし、応募につなげることができます。

また、SNSや紹介など、多様なチャネルを活用することで、より幅広い層にアプローチが可能となります。さらに、社員が自社を積極的に紹介することで、口コミによる応募も期待できます。

これらの施策を組み合わせることで、企業の魅力を最大限に伝え、多くの優秀な人材を惹きつけ、組織の活性化に貢献することができます。

採用戦略を立てる前に行うこと

採用戦略を立てる上で、まず重要なのは、企業や組織の「どのような姿になりたいか」というビジョンを明確にすることです。

このビジョンは、会社の目標設定に繋がり、採用すべき人材像を具体化します。例えば、「売上を50億円にする」という目標があれば、営業力が高い人材が必要となります。

ビジョンが明確であれば、採用活動は単なる人材の獲得ではなく、会社の成長戦略の一環となります。一方、ビジョンが曖昧なまま採用を進めると、採用した人材が会社の目標に合致せず、組織の活性化を妨げる可能性があります。

つまり、採用戦略は、会社のビジョンと密接に結びついているのです。ビジョンに基づいた採用活動を行うことで、組織は目標達成に向けて着実に前進することができます。

採用戦略調査レポート

採用市場の変化を背景に、企業がいま何を重視して採用戦略を設計しているのかを調査。「量から質へ」移行する採用の実態と、来期に向けた改善意向を可視化します。

採用戦略の立て方

採用計画の策定は、企業にとって非常に重要なプロセスです。適切な人材を採用し、組織の成長に繋げるために、以下の6つのポイントを意識した計画を立てることが大切です。

1. 採用したいターゲットと採用基準を決める

まず、採用したい人材像を明確にする必要があります。

どのようなスキルや経験を持った人材を募集したいのか、企業文化に合う人物像はどのようなものかなどを具体的に定義します。ターゲット設定では、以下の項目を定めると良いでしょう。

- 経歴

- スキル

- 勤務条件

- 年齢

- 役職

採用基準を設定することで、選考の際に迷いを減らし、効率的な採用活動を行うことができます。

2. 自社の強みを明確に捉える

自社の強み、つまり、他の企業との差別化できるポイントを明確にする必要があります。これは、求職者に自社を選ぶ理由を示す上で不可欠な要素です。自社の強みを活かして、求人広告や面接でアピールすることで、より多くの自社に適した優秀な人材にアプローチすることができます。

分析をする際には、自社(Company)、競合(Competitor)、顧客(Customer)を分析する3C分析や、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を分析するSWOT分析といったフレームワークを活用すると、自社の強みを客観的に把握し、効果的にアピールすることができます。

例えば、自社の強みが「顧客満足度の高さ」であれば、「お客様の声」を積極的に求人広告に掲載したり、面接でその強みを活かして顧客対応を行うやりがいをアピールしたりするといった具体的な施策が考えられます。

3. 自社が打ち出すべき価値を明確にする

採用計画では、自社の強みをそのまま伝えるのではなく、求職者が求める価値と結びつけてアピールすることが肝です。

例えば、「事業拡大中」という強みを、「成長意欲の高い方には、多くのキャリアアップの機会を提供できます」と具体的に伝えることで、求職者の共感を呼ぶことができます。

求職者が何を求めているのかを理解し、それに合った言葉で自社の魅力を伝えることで、より多くの優秀な人材を惹きつけられるでしょう。

4. 採用手法の洗い出し

求人広告、紹介、SNSなど、様々な採用手法があります。それぞれの採用手法の特徴を理解し、自社の状況やターゲットに合わせて最適な手法を選択することが大事です。

5. 採用スケジュールとKPIを決める

採用計画では、いつまでに何人採用するのかという目標(KGI)を立て、その達成度を測るためのKPIを設定することが不可欠な要素です。

応募者数、選考通過率、内定率など、様々なKPIを設定し、KPIツリーを作成することで、採用活動全体の進捗状況を可視化できます。

KPIツリーは、マインドマップなどを活用して作成し、KGIと各KPIの関係性を整理することで、より効果的な採用活動に繋がります。

6. 優先すべきアクションを決める

上記で挙げたポイントを踏まえ、最も優先すべきアクションを決定します。例えば、まずは求人広告を作成し、その後、紹介に力を入れるなど、具体的な行動計画を立てます。

採用計画は、単に人材を集めるだけではなく、組織の将来を左右する重要な活動です。上記6つのポイントを意識し、計画的に採用活動を進めることで、企業の成長に貢献することができます。

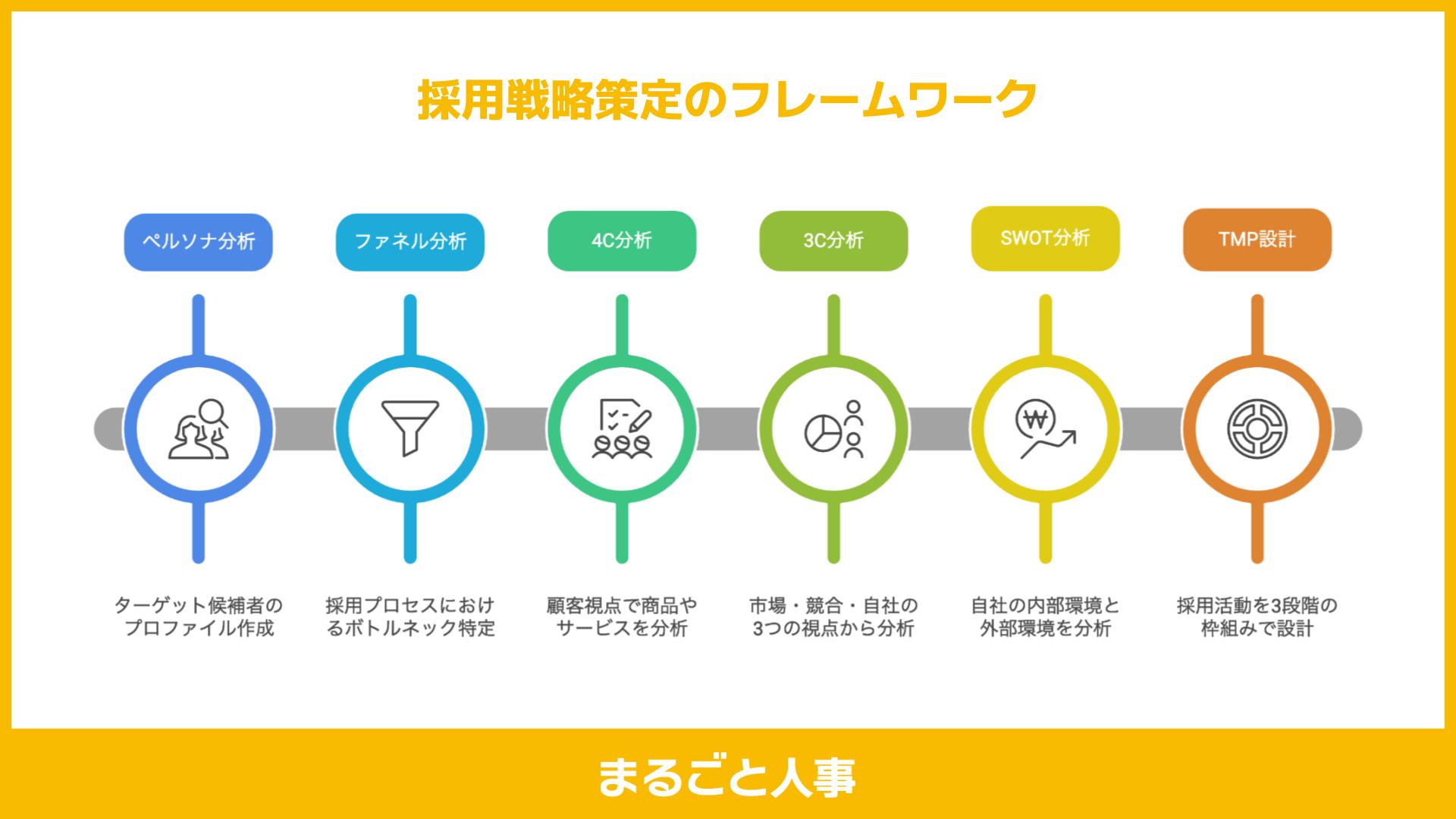

採用戦略策定時に役立つフレームワーク

ここでは、採用戦略の策定時に知っておくと良いフレームワークについて解説します。

ペルソナ

ペルソナ分析は、ターゲットとなる理想の候補者を、まるで実在の人物のように詳細に描き出すことです。

採用活動において、ペルソナは羅針盤のような役割を果たし、より効果的な採用戦略を立てるための基盤となります。

- 性別

- 年齢

- 居住地

- 家族構成

- 学歴

- 職歴

- ビジネスに対するスタンス

- 価値観

- ライフスタイル

- 情報収集手段

例としてITエンジニアのペルソナ設定例を図解で示します。

ペルソナ設定は、採用活動の成功に不可欠な要素です。

ペルソナを基に、求人広告の作成、面接の質問、入社後の育成プログラムなどを設計することで、より効果的な採用活動を実現できます。

ファネル

「ファネル分析」は、マーケティングだけでなく、採用活動でも活用されるフレームワークです。求職者が企業の求人に触れてから入社するまでの過程を、漏斗(ろうと)の形に例え、各段階における通過率を分析することで、採用活動のボトルネックを特定します。

例えば、「応募」から「書類選考」「面接」「内定」「入社」といった段階に分け、各段階での通過人数を数値化します。これにより、応募から採用までの歩留まりを分析し、改善に役立てることができます。

- 求人応募:応募を多く獲得

- 書類選考:論理的思考力の高さを見て8割程度に絞り込む

- 適性検査:業務適合性を判断して半数程度に絞り込む

- 業務経験を見てさらに半分に絞り込む

- 最終面接:自社への意向度を見て10人程度に絞る

適性検査と一次面接で大幅に絞り込む予定であれば、より多くの応募者を集めるために、求人期間を長く設定したり、求職者が求める働き方に焦点を当てた内容にするなどの工夫が必要です。

一方、応募数が十分見込める場合は、求人内容に求める人物像や必要なスキルを具体的に盛り込み、応募段階からある程度絞り込むことも可能です。

選考工程の想定人数に合わせて、求人内容を調整することが重要です。

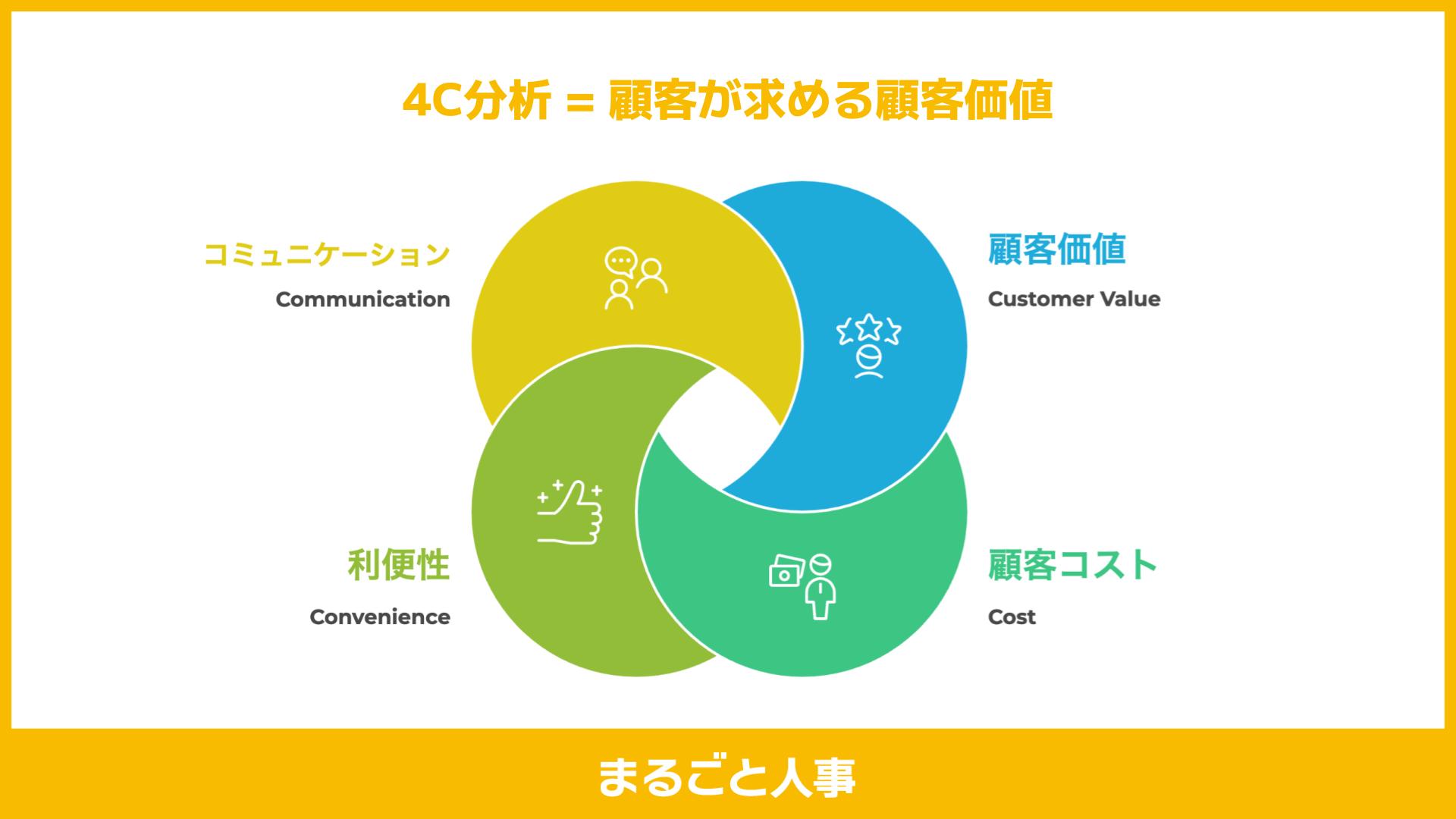

4C

4C分析は、顧客視点で商品やサービスを分析するマーケティング手法です。

従来の4P分析(製品、価格、流通、プロモーション)が企業中心だったのに対し、4C分析は顧客が求める顧客価値に焦点を当てています。

4C分析のCは、顧客価値(Customer Value)、顧客コスト(Cost)、利便性(Convenience)、コミュニケーション(Communication)の4つを表します。

現代では、消費者の選択肢が豊富になり、企業は単に商品を提供するだけでは顧客を満足させられません。4C分析は、顧客のニーズを深く理解し、それに応えることで、顧客との関係を深めることを目指します。

3C

3C分析とは、企業が自社の置かれている状況を客観的に把握し、より良い戦略を立てるために用いられるフレームワークです。

3C分析は、自社の採用活動において、市場、競合、自社の3つの視点から現状を把握するのに役立ちます。

3C分析のCは、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つを表します。

市場分析では、有効求人倍率など、業界全体の採用状況を分析します。例えば、現在のIT業界は求人倍率が高く、人材獲得競争が激しい状況です。

競合分析では、自社と競合する企業の求人広告などを比較し、どのような点をアピールしているか分析します。

自社分析では、自社の強み、弱みを明確にし、競合との差別化を図ります。例えば、「自社には、競合他社にはない独自の研修制度がある」といった強みをアピールすることで、求職者に選ばれる理由を示せます。

これらの分析結果を踏まえ、自社の魅力を最大限に引き出す求人戦略を立案することが、成功の鍵を握ります。

SWOT

SWOT分析とは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの視点から、自社を深く分析する方法です。

この分析を通じて、自社の内部を詳細に把握し、改善すべき点や活かすべき強みを明確にすることができます。

3C分析が外部環境(顧客、競合、自社)を俯瞰するのに対し、SWOT分析は、より内部に焦点を当て、自社の強み、弱み、市場の機会、そして潜在的な脅威を具体的に洗い出します。

採用においてSWOT分析を行うことで、自社の採用活動における強み、弱み、改善すべき点、そして新たな採用戦略を立てることができます。

- 強み:社風が良い、成長性が高い、福利厚生が充実しているなど

- 弱み:採用広報が弱い、採用プロセスが複雑、離職率が高いなど

- 機会:新規事業の立ち上げ、新しい働き方の導入など

- 脅威:競合他社の採用活動の強化、人材不足など

これらの要素を組み合わせることで、「自社の働きやすさをアピールすることで、競合他社との差別化を図る」といった具体的な施策を立てることができます。

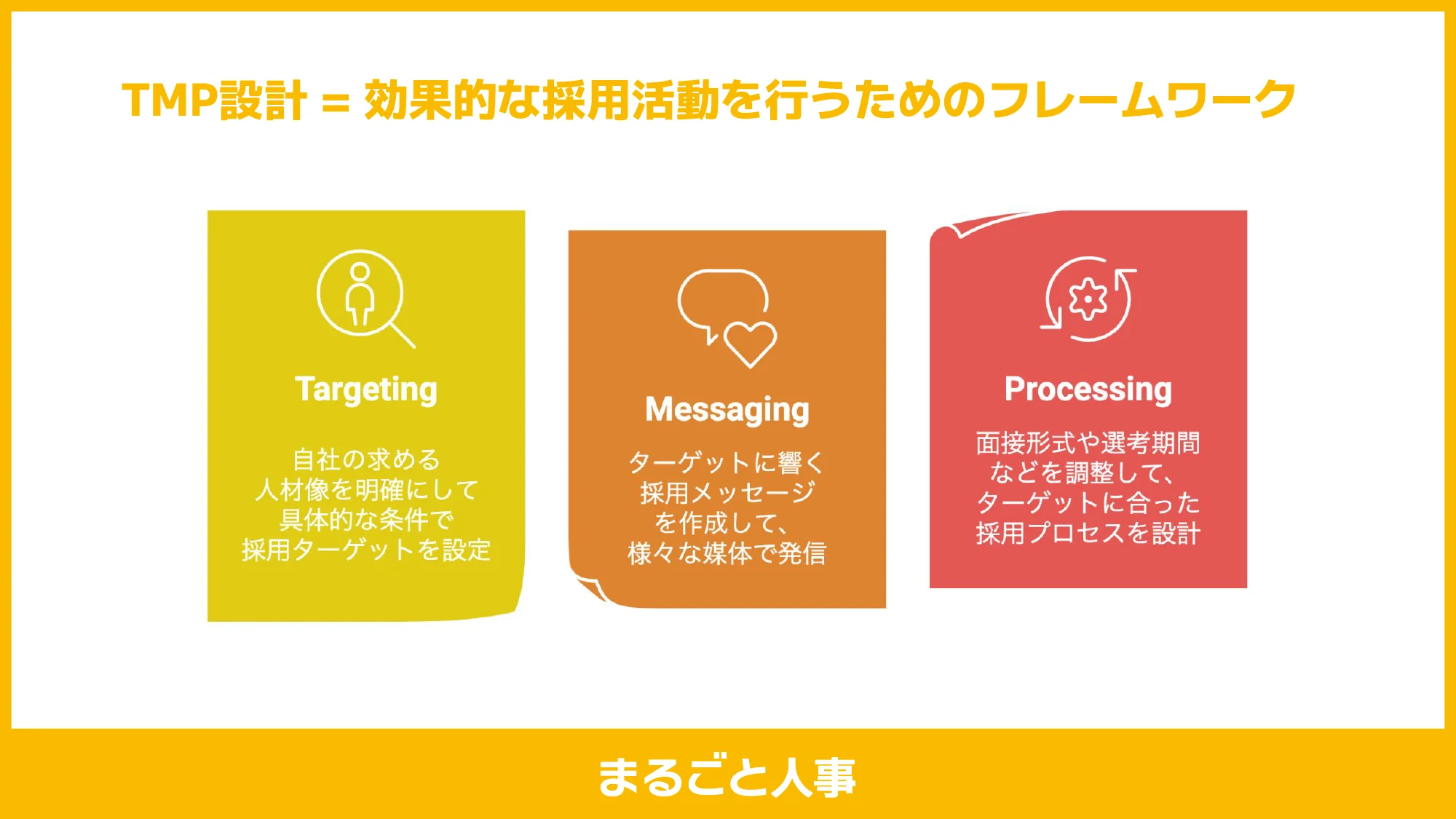

TMP

TMP設計は、Targeting(採用ターゲット)、Messaging(採用メッセージ)、Processing(採用プロセス)の3つの要素を設計し、効果的な採用活動を行うためのフレームワークです。

まず、自社の求める人材像を明確にし、採用ターゲットを設定します。性別、年齢、経験、スキルなど、具体的な条件を定めます。

次に、そのターゲットに響く採用メッセージを作成し、様々な媒体で発信します。ターゲットによって訴求する内容は異なります。

最後に、採用プロセスを設計します。ターゲットの特性に合わせて、面接形式や選考期間などを調整することで、スムーズな採用を実現します。

TMP設計のメリットは、採用戦略をより緻密に策定できることです。例えば、人気のあるターゲットには、面接時間の柔軟性や迅速な合否通知が求められます。ターゲットに合わせたメッセージとプロセスで、より多くの優秀な人材を引きつけることができます。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

企業規模ごとの採用戦略の考え方

企業規模や新卒採用か中途採用かにもよって採用戦略の立て方は異なっています。それぞれの採用戦略の考え方について解説します。

大企業の採用戦略

大企業の強みは知名度や安定性ですが、その反面「大量の応募が来るがミスマッチが発生しやすい」「選考プロセスが長く、辞退されやすい」といった課題があります。

そのため、ブランド力を活かしつつ質を重視していくと良いでしょう。具体的には下記を参考にしてください。

- ターゲットの明確化:ペルソナを設定し、スキルだけでなくカルチャーフィットも重視

- 採用ブランディング:SNSやオウンドメディアを活用し、企業のビジョンや働き方を発信

- データ活用による選考の効率化:ATS(採用管理システム)を導入し、選考スピードやエンゲージメントを向上

中堅企業の採用戦略

中堅企業は、安定感と成長フェーズのバランスを強みにできますが、大企業ほどの知名度がないため、いかに自社の魅力を伝えるかがカギになります。

柔軟性を活かしていきましょう。

- ダイレクトリクルーティングの活用:ビズリーチやWantedlyを使い、必要な人材に直接アプローチ

- 選考プロセスの工夫:スピーディーな選考と丁寧なフォローで、選考辞退を防止

- リファラル採用の促進:社員紹介制度を整備し、カルチャーに合った人材を獲得

中小企業の採用戦略

中小企業では、採用担当者や予算の不足が課題になることが多いですが、工夫次第で採用成功は十分可能です。

- ターゲットを絞った採用活動:必要なスキルや価値観を明確にし、ピンポイントでアプローチ

- 求人媒体の選定:コストパフォーマンスの高いIndeedやWantedlyを活用

- 外部リソースの活用:人材紹介や採用代行(RPO)を利用し、効率的に採用活動を進める

ベンチャー・スタートアップの採用戦略

ベンチャー・スタートアップ企業の採用戦略では、限られたリソースの中でいかに優秀な人材を獲得するかが最大の課題です。知名度や安定性で大手に劣る一方、スピード感や挑戦できる環境を強みに、共感する人材を惹きつけることが重要です。

ビジョン・ミッションを強く発信する

スタートアップの魅力は、会社の成長フェーズに直接関われることや、挑戦できる環境にあります。自社のビジョンや、解決したい社会課題を明確に伝え、ミッションに共感する人材を惹きつけましょう。Wantedlyやnoteを使ったストーリーテリングも効果的です。

採用スピードを最優先にする

優秀な人材は、複数の企業からオファーを受けていることが多いです。書類選考や面接の回数を最小限にし、迅速な意思決定を行うことで、採用機会を逃さないようにしましょう。

リファラル採用を積極活用する

ベンチャーはカルチャーフィットが非常に重要です。既存社員からの紹介は、価値観の合う人材を効率よく獲得する方法のひとつです。紹介インセンティブ制度を設け、社員の協力を促しましょう。

ダイレクトリクルーティングでピンポイント採用

ビズリーチやYOUTRUST、LinkedInなどを使い、求めるスキルや経験を持つ人材に直接アプローチ。会社のビジョンや魅力を個別に伝えることで、候補者の心を動かしましょう。

カルチャーを前面に打ち出した採用広報

ベンチャーにおいては、スキル以上に「会社の文化や価値観への共感」が定着に直結します。社員インタビューや、働き方、オフィス環境などを発信し、自社のリアルな魅力を伝えることも採用成功につながります。

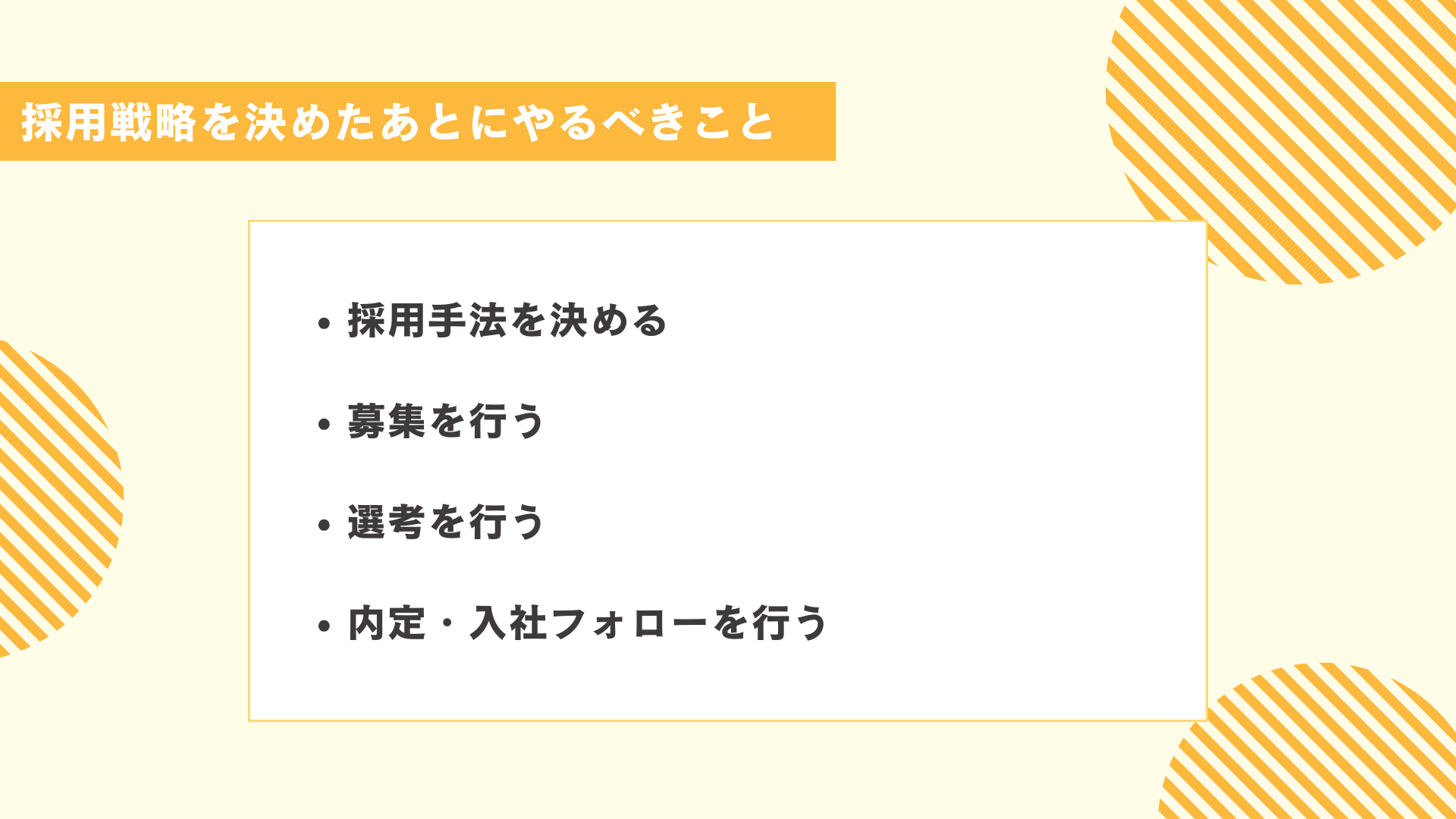

採用戦略を決めたあとにやるべきこと

それでは採用戦略を決めた後にやるべきことについて見ていきます。

採用手法を決める

採用手法を選ぶことは、会社の成長を左右するほど、欠かせない要素です。

採用戦略で設定した「ペルソナ」(理想の求職者像)にぴったりの人材を探すためには、どの媒体を使って、どんな方法でアプローチすれば、自社の魅力を効果的に伝えられるかを慎重に検討する必要があります。

主な採用手法としては、求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS採用などが挙げられます。

たとえば、求人広告で広く認知度を高めつつ、人材紹介で専門性の高い人材を探し、SNSで若年層にアプローチするなど、組み合わせ方も様々です。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、一つの方法に絞るのではなく、複数の方法を組み合わせることで、より多くのターゲットにアプローチし、ミスマッチを防ぐことができます。

募集を行う

採用手法が決まったら、いよいよ求職者にアプローチする段階に入ります。まずは、募集要項の作成とスカウト活動の2つを実行します。

募集要項では、求める人物像を明確に伝えましょう。具体的には、必須スキルと歓迎スキルを分けて記載し、求める人物像の解像度を高めることが大切です。また、会社のビジョンやミッションを具体的に示し、自社のカルチャーを理解してもらうことも大事です。

スカウトでは、候補者一人ひとりに合わせたパーソナライズされたメッセージを送ることが効果的です。なぜその候補者に興味を持ったのか、入社することでどのようなメリットがあるのかを具体的に伝えましょう。テンプレートメールではなく、候補者の経歴やスキルに合わせた内容にすることで、返信率が向上する可能性が高まります。

応募がなかなか集まらない場合は、自社の魅力が十分に伝わっていない可能性があります。会社の雰囲気や働き方、社員のインタビューなど、求職者が入社後のイメージを具体的にできるようなコンテンツを作成し、積極的に発信しましょう。

最近の転職市場では、候補者に直接アプローチするスカウトが主流となっています。スカウト活動を強化することで、より多くの優秀な人材にアプローチできます。

選考を行う

一般的に、応募があった場合は選考に進みますが、スカウトなど、状況によってはカジュアルな面談から始めることも有効です。

カジュアル面談は、企業と候補者がお互いをよく知るための情報交換の場です。企業側にとっては、転職意思が固まっていない層にもアプローチできたり、自社の魅力を直接伝えられるといったメリットがあります。また、ミスマッチを防ぐ上でも有効です。

選考や面接では、募集要項で示した必須条件と歓迎条件を具体的に評価できる質問を心掛けましょう。評価基準を明確にすることで、面接官によって評価が異なるといったバラつきを防ぐことができます。

内定・入社フォローを行う

選考中から内定後にかけて、候補者の疑問や不安を解消することは、辞退を防ぎ、入社後の定着率を高めるために肝心な点です。

そのためには、会社の「リアル」を隠さずに開示し、候補者が求めている情報をしっかりと伝えることが大切です。特に、転職における不安を解消できる点を具体的に示すことで、候補者の志望度を高めることができます。

また、入社後の活躍を促すための「オンボーディング施策」も欠かせません。新しいメンバーがスムーズにチームに馴染み、活躍できるように、入社前から社内SNSへの招待やイベントへの参加を促したり、入社後にはメンターによる1on1を実施するなど、様々な施策を検討しましょう。これらの施策は、入社後の離職率を下げることにつながります。

採用戦略と採用ブランディングの関連付け

採用戦略を成功させるには、自社の魅力を的確に求職者へ伝える「採用ブランディング」が欠かせません。採用ブランディングとは、企業のビジョン・文化・働く環境などを求職者に魅力的に伝え、志望度を高めるための施策を指します。戦略的に採用活動を進めるだけでなく、「なぜこの企業で働くべきなのか?」を明確に伝えることが、優秀な人材の獲得につながります。

具体的には、自社の「強み」や「独自の価値」を整理し、適切なメディアで発信することが重要です。例えば、SNSや採用サイトで現場社員のインタビュー記事を公開することで、企業のリアルな雰囲気を伝えることができます。また、求職者が知りたい情報(キャリアパス、社内制度、ワークライフバランスなど)を積極的に発信することで、ミスマッチを防ぎつつ、エンゲージメントを高められます。

また、採用活動においては「一貫性」も重要です。企業説明会や面接で伝える内容が、実際の企業文化やSNS・採用サイトでの情報とズレていると、内定辞退や早期離職につながるおそれがあります。そのため、採用戦略と採用ブランディングを連携させ、一貫したメッセージを発信することが、採用成功の鍵となります。

採用施策の優先順位付けと実行ロードマップ作成

採用戦略を決めた後は、具体的な施策の優先順位をつけ、計画的に実行することが重要です。採用活動には、多くのタスクが発生しますが、全てを同時に進めるのは現実的ではありません。そのため、「緊急度」と「重要度」を軸に優先順位を決め、ロードマップを作成することで、効果的に採用を進めることができます。

まず、KPIを基に最優先すべき施策を整理します。例えば、「短期間でエンジニアを採用したい場合」は、転職サイトやダイレクトリクルーティングの活用が有効です。一方、「長期的に優秀な人材を確保したい場合」は、インターンシップや新卒採用の強化、採用ブランディングの充実が求められます。このように、採用目的に応じて、最適な施策を選定し、リソースを適切に配分することが重要です。

次に、ロードマップを作成します。例えば、四半期ごとに「母集団形成 → 選考 → 内定フォロー」の流れを計画し、実行することで、効率的な採用活動が可能になります。また、施策ごとの目標と進捗状況を定期的にチェックし、必要に応じて軌道修正を行うことで、より成果の出る採用戦略へと進化させることができます。

計画なしに闇雲に採用を進めると、効果が薄い施策にリソースを割いてしまい、結果的に失敗につながるケースも少なくありません。そのため、優先順位を明確にし、ロードマップに沿って実行することで、戦略的な採用を実現できます。

採用戦略調査レポート

採用市場の変化を背景に、企業がいま何を重視して採用戦略を設計しているのかを調査。「量から質へ」移行する採用の実態と、来期に向けた改善意向を可視化します。

採用戦略でよくある失敗例とその対策

ここでは採用戦略でよくある失敗例とその原因・対策について見ていきます。

明確な採用方針がない

原因

採用戦略がうまくいかない大きな原因のひとつは、明確な採用方針や基準が定まっていないことです。求める人物像が曖昧だと、選考基準にブレが生じ、結果としてミスマッチの人材を採用してしまうリスクが高まります。また、現場の要望と人事の認識がズレているケースも多く、採用活動が非効率になりがちです。

対策

まずは自社のビジョンや事業戦略を明確にし、それに基づいた採用方針を策定しましょう。求めるスキルや経験だけでなく、価値観や行動特性も具体的に言語化することで、採用基準がクリアになります。関係者間での認識をすり合わせるために、定期的なミーティングを設けるのも効果的です。

ターゲット人材へのアプローチ方法が間違っている

原因

採用活動の成果が出ない理由として、ターゲットとする人材に適切な方法でアプローチできていないことも挙げられます。例えば、若手エンジニアを求めているのに、従来型の求人サイトだけを利用している場合、情報が届きにくくなります。また、採用ページの内容が求職者に響いていないケースも少なくありません。

対策

まずはペルソナを設定し、ターゲット人材の属性や情報収集の習慣を把握しましょう。SNSやダイレクトリクルーティング、リファラル採用など、複数のチャネルを活用することで、接点を増やせます。さらに、採用ページには社員のインタビューやキャリアパスを掲載し、リアルな魅力を伝える工夫が求められます。

採用プロセスの長期化・複雑化

原因

選考プロセスが長期化すると、求職者の離脱率が高まります。特に優秀な人材ほど複数の選考を並行して進めているため、対応の遅い企業は選ばれにくくなります。また、選考ステップが多すぎると、求職者にとっての負担が大きくなります。

対策

採用プロセスを見直し、必要最小限のステップに簡素化しましょう。書類選考、面接、最終面接といった基本プロセスに絞り、スピーディーな意思決定を心がけることが大切です。オンライン面接を取り入れることで、日程調整の柔軟性も向上します。

企業の魅力が伝わっていない

原因

求人情報や面接を通じて、企業の強みや魅力が十分に伝えられていないと、求職者は他社に流れてしまいます。特に働き方やキャリアアップの制度、社内の雰囲気など、求職者が重視する情報が不足しているケースが多く見られます。

対策

採用ブランディングを強化し、自社の魅力を積極的に発信しましょう。採用サイトやSNSを活用し、社員インタビューやプロジェクト事例、社内イベントの様子を公開することで、求職者に具体的なイメージを持ってもらえます。

内定後フォローが不足している

原因

内定を出した後のフォローが不足すると、求職者は不安を感じ、内定辞退につながることがあります。特に入社までの期間が長い場合、他社からのオファーに惹かれることも少なくありません。

対策

内定者向けのフォローアップを充実させましょう。定期的なコンタクトを取るだけでなく、入社前研修や懇親会を開催することで、安心感を与えられます。また、メンター制度を設け、内定者が気軽に相談できる環境を整えるのも効果的です。

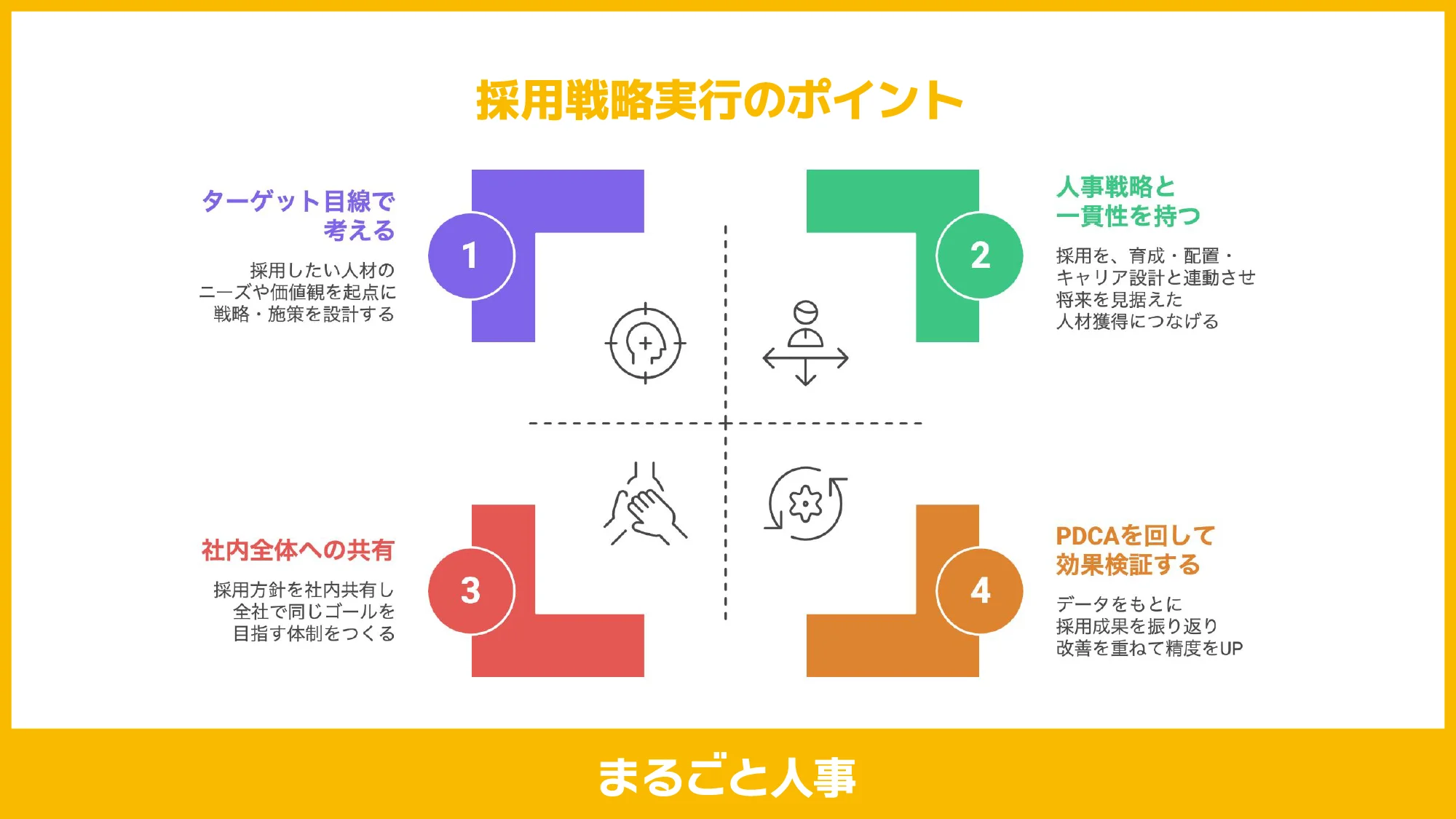

採用戦略を実行する際のポイント

実際に採用戦略を実行する際に気をつけないといけないポイントについて解説します。

1. ターゲット目線で考える

企業が求める人材を採用するためには、求職者のニーズを深く理解し、自社にぴったりのターゲットを明確にすることがポイントです。

ターゲットの視点を無視した採用戦略は、理想論に終始して実行時に乖離が生じやすくなります。結果として採用計画がうまく進まず、予算も無駄になりがちです。たとえば、ターゲットが少ない求人広告や、ペルソナに響かないキャッチコピー、過去と同じ手法の採用などです。

ターゲットを理解した上で採用戦略を立てれば、計画的かつ効率的に人材を獲得でき、事業戦略を後押しする採用が実現します。

2. 人事戦略と一貫性を持つ

採用は、自社の業績向上に不可欠な優秀な人材を確保するための手段です。採用戦略を、入社後の育成やキャリアパスといった人事戦略と連携させることで、より効果的な人材獲得が可能になります。

例えば、新卒採用においては、育成体制が整っていれば、将来性を重視した採用にシフトできます。一方、即戦力が必要な場合は、経験豊富な中途採用に力を入れることが有効です。

3. 社内全体への共有

採用戦略は、実際の採用活動を行う人事・採用担当者だけでなく、会社全体で取り組むべき重要な事項です。採用戦略を効果的に進めていくには社内での連携が不可欠であり、あらかじめ社内全体に共有し、「自社がどのような採用計画を立てているのか」という共通認識を持つ必要があります。

これにより、関係部署の協力体制が生まれ、採用戦略をスムーズに実行できるようになります。「必要な人材を採用し最適な人員配置を行う」というゴールを達成しやすくなります。採用活動は会社全体で行うべきものであり、関係各部署に採用戦略を共有することで、計画通りに進めることが可能になります。

4. PDCAを回して効果検証する

採用戦略は、半期や年度ごとに振り返り、応募数や内定者数だけでなく、入社後の活躍まで効果検証することが重要な役割を果たします。

どんなに優秀な人材を採用しても、定着せずに早期離職となれば採用戦略は失敗です。「募集」「選考」「内定」「入社後の活躍」と4つのフェーズに分け、それぞれの課題と成果を洗い出し、次年度に活かしましょう。

特に、データを活用した採用プロセスの分析は、効果的なPDCAサイクルを回すうえで欠かせません。例えば、面接通過率を分析すれば、採用要件やスクリーニング基準が適切かどうかを判断できます。一次面接の通過率が低すぎる場合は、求める人材像が曖昧だったり、母集団形成の段階で適切なターゲットにリーチできていない可能性があります。逆に、最終面接での辞退率が高い場合は、選考過程の長期化や、面接で企業の魅力が十分に伝えられていないことが原因かもしれません。

また、応募経路別のパフォーマンスを比較することで、効果の高い採用チャネルを特定できます。例えば、転職サイトA経由の応募者は多いものの内定承諾率が低い場合、ターゲットと合致していない可能性があります。一方、リファラル採用(社員紹介)の内定承諾率が高い場合は、紹介制度のインセンティブを強化することで、より質の高い候補者を確保できるかもしれません。

このように、データに基づいた効果検証を行うことで、採用戦略の精度を高めることができます。半期や年度ごとに「得られた成果」「成果に結びつかなかった事項とその理由」「改善策」をまとめ、PDCAサイクルを回していきましょう。応募者数や採用数だけでなく、入社後の定着率や活躍度も指標に加えることで、成功する採用戦略のノウハウを蓄積できます。

採用戦略を実行する際の社内体制の整備

採用戦略は計画を立てるだけでは成果に結びつきません。実行フェーズで重要になるのが、社内体制の整備です。どれだけ優れた戦略を描いても、現場がその意図を理解し、スムーズに実行できる体制がなければ効果は限定的になります。

気をつけるべきポイントを見ていきます。

役割分担を明確にする

まずは、採用活動に関わる各部署や担当者の役割を明確にすることが必要です。人事部門だけでなく、現場部門、経営陣、広報チームなど、採用に関わる全ての関係者が「誰が・いつ・何をすべきか」を明確に理解しておくことで、業務の滞りを防ぎ、迅速な対応が可能になります。

- 採用戦略の策定・進行管理:人事マネージャー

- 募集ポジションの要件定義:各部門のマネージャー

- 採用広報コンテンツの作成:広報部門

- 内定者フォローや定着支援:オンボーディング担当

このように役割と責任を明確にすることで、採用活動全体に一貫性が生まれます。

部門横断のコミュニケーション体制を構築する

採用は人事部門だけで完結するものではなく、部門間の連携が成功のカギを握ります。採用計画を社内全体で共有し、定期的なミーティングや情報共有の仕組みを整えることで、課題の早期発見や迅速な改善が可能になります。

おすすめの取り組み例:

- 採用進捗会議(週1回)

- 社内チャットツールでの専用スレッド作成

- 現場社員からの採用フィードバックの収集・反映

組織文化と採用戦略の整合性をとる

採用戦略が会社のカルチャーや価値観と乖離していては、入社後のミスマッチや早期離職につながります。経営理念やビジョンに共感できる人材を採用するためにも、社内で共通する価値観を言語化し、全員がそれを理解している状態をつくりましょう。

採用面接や会社説明会の場で、全社員が一貫したメッセージを発信できることが理想です。

採用戦略の実行に必要なツール

採用戦略を実施する際に必要なツールについて紹介します。

採用管理システム(ATS)の活用

採用活動の効率化とデータ管理の向上には、ATSが不可欠です。ATSを活用することで、求人広告の管理から応募者の選考プロセスまで一元管理でき、採用担当者の負担を軽減できます。また、データ分析に基づく選考改善も可能となり、PDCAサイクルの迅速な回転を実現します。

採用ブランディングツールとその活用方法

採用活動における企業ブランディングは、ターゲット人材の獲得に直結します。採用ブランディングを支援するツール(SNS、ウェブサイト、動画制作ツールなど)を駆使して、企業の魅力を的確に発信しましょう。

【まるごと人事】事業成長を加速させるための「採用チーム」なら採用計画の立案から運用まで一貫して代行が可能

実績580社以上、契約継続率95%の採用プロ集団「まるごと人事」が、貴社の採用を月額制で支援します。社内人事を一人雇うよりも低コストで、プロの採用チームを確保でき、予算が明確です。

実際には、設計から運用・改善まで採用業務のほぼ全てを代行するため、目標達成までのスピードが格段に上がります。

以下の採用に関する課題がある企業におすすめです。

- 「採用担当者がおらず、役員や現場がコア業務の傍らで採用も兼任している」

- 「急な事業成長に対し、採用目標達成のためのリソースが圧倒的に不足している」

- 「スカウト採用を強化したいが、媒体運用ノウハウがなく結果が出ない」

年間10万通超のスカウト送信実績と、エンジニア採用に強いノウハウ、実績に基づいた戦略で応募率と内定承諾率を高めます。

採用戦略やブランディング構築の支援なら採用戦略支援会社もおすすめ

根本的な戦略やブランドを見直しだけ行いたいと考えている経営層・人事担当の方は、採用戦略支援会社もおすすめできます。

ALL-INなら、「HR戦略コンサルティング」と「ブランディング構築」を請け負います。企業に眠る「SECRET VALUE(隠された価値)」を発掘し、競合には真似できない強い訴求力を持つ広告・広報クリエイティブへつなげます。

採用戦略の策定が成功の鍵|採用計画の立案から運用までプロにお任せ

この記事では、「採用戦略」「採用戦略の立案や実行」について紹介しました。

人材採用において、経験・能力・資質が企業の事業戦略に合致しない場合、企業と求職者の双方にとって不幸な結果になる可能性があります。採用戦略を策定することで、採用活動の確実性を高めることができます。リスクや課題の洗い出し、一貫性のある方針の共有などにより、活動を着実に実行するための基盤が構築されます。

また、採用を終着点とせず、入社後も丁寧なフォローと情報収集を行い、採用活動の改善に活かすことも抑えておきましょう。このようなサイクルを繰り返すことで、より効率的で最適な採用活動が実現されるでしょう。

「まるごと人事」では、採用広報を一気通貫で代行するサービスを提供しています。採用担当者が不在の場合でも、設計から運用・改善まで一貫して支援が可能です。採用代行を検討している担当者は、まず「まるごと人事」へお気軽にご相談ください。多数の成長企業の採用支援に携わったノウハウを基に、貴社にとって最善の提案をさせていただきます。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

採用戦略調査レポート

採用市場の変化を背景に、企業がいま何を重視して採用戦略を設計しているのかを調査。「量から質へ」移行する採用の実態と、来期に向けた改善意向を可視化します。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

施工管理の採用課題と解決策|転職理由から成功事例、効果的な採用手法

- 採用企画

スキルベース採用とは?スキルの定義や4つのメリット、成功の秘訣を解説

- 採用企画

IT業界における離職率|人材を定着させる5つの戦略を解説

- 採用企画

第4回 求人情報の設計と発信で「選ばれる会社」に【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

介護業界の新卒採用を成功させるポイント5つ|業界ならではの難しさも解説

- 採用企画

ベンチャー・スタートアップの採用が難しい理由と解決策を紹介

- 採用企画