採用・労務・経理に関するお役立ち情報

採用代行サービスの利用を検討している企業の担当者の方へ。「採用代行は違法になるの?」という疑問をお持ちではないでしょうか。

結論から言うと、採用代行の業務内容によっては、行政機関への許認可が必要になるため、注意が必要です。これは、特定の業務が「委託募集」という法的な形態に該当するためです。

この記事では、採用代行の業務内容と、どのような場合に違法となるのかを分かりやすく解説します。

人気資料を厳選

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

採用代行(RPO)の基礎的に知識や、サービス選びに役立つ!この記事と一緒に読むと、採用代行(RPO)への理解がさらに深まります

目次

採用代行(RPO)サービスとは?

採用代行サービスとは、企業が採用活動の一部またはすべてを外部の専門業者に委託するサービスです。英語では「Recruitment Process Outsourcing(RPO)」と呼ばれます。採用代行を活用することで、採用にかかるコストや労力を削減し、専門的な知識を生かした効果的な採用活動が可能になります。

厚生労働省職業安定局が発行する『募集・求人業務取扱要領』では、採用代行サービスは「委託募集(職業安定法第36条)」に分類されます。

『募集・求人業務取扱要領』によると、委託募集は「労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者募集」と定義されています。

この委託募集を行う際は、以下のいずれかの手続きが必要です。

- 被用者以外の者に報酬を与える場合:厚生労働大臣の許可

- 被用者以外の者に報酬を与えない場合:厚生労働大臣への届け出

採用代行(RPO)は違法?違法ではない?

「委託募集」の正しい理解

「採用代行」という言葉だけを聞くと、違法ではないかと心配する方もいるかもしれません。しかし、採用代行は「委託募集」という合法的な募集形態に分類されるため、サービス自体に違法性はありません。

厚生労働省の『募集・求人業務取扱要領』では、労働者の募集を以下の3種類に区分しています。

- 文書募集: 新聞や雑誌、ウェブサイトなどに広告を掲載する方法。

- 直接募集: 企業が自社の従業員を通して直接行う募集方法。

- 委託募集: 企業が従業員以外の第三者に募集を委託する方法。

このうち、採用代行は「委託募集(職業安定法第36条)」に該当します。そのため、サービスを利用する企業(委託者)と、サービスを提供する会社(受託者)の双方が、厚生労働大臣または都道府県労働局長の許可を取得する必要があります。

「委託募集」は許可が必要

委託募集は、原則として許可が必要です。職業安定法第36条第1項によると、「委託者(企業)」と「受託者(採用代行サービス提供会社)」の両方が許可基準を満たし、許可を得る必要があります。どちらか一方、あるいは双方が無許可で委託募集を行うと、違法行為となります。

この許可を得るためには、以下の3つの基準をクリアしなければなりません。

- 委託者と受託者: 過去に職業安定法や労働関係法令の重大な違反がないこと。

- 募集条件: 労働条件が法令に違反しておらず、適正であること。

- 労働条件の明示: 従事する業務内容、給与、休日などの労働条件が明確に示されていること。

これらの許可基準は、求職者の安全と公正な雇用を確保するために定められています。報酬を支払って採用代行を依頼する場合は、必ず許可を取得している事業者を選びましょう。

人気資料を厳選

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

採用代行(RPO)の基礎的に知識や、サービス選びに役立つ!この記事と一緒に読むと、採用代行(RPO)への理解がさらに深まります

委託可能な業務内容と法的要件

採用代行では、委託する業務内容によって、法律上の「委託募集」に該当するかどうかが変わり、それによって許可の要不要も決まります。ここでは、具体的な業務内容と、それに伴う法的要件について詳しく解説します。

許可が不要な業務(「委託募集」に該当しないケース)

採用活動における「募集」行為に直接関わらない業務は、原則として「委託募集」の許可が不要です。

- 採用戦略の立案・コンサルティング: 採用計画の策定や採用手法の選定など、戦略的なアドバイスを行う業務は、直接的な募集行為ではありません。

- 採用広報: 求人票や採用サイトの作成、SNS運用など、情報を「発信する」業務は、直接的な募集行為とはみなされません。

- イベントの企画・運営支援: 合同企業説明会や自社イベントの企画・運営は、応募者の「集客」や「環境整備」にあたります。

- 書類選考の代行: 応募書類の受付や一次審査は、募集行為が完了した後の「選考」段階の業務です。

- 一次面接の代行(候補者の評価まで): 面接を通して候補者のスキルや人柄を「評価」する業務であり、労働条件の提示や内定交渉といった「募集・勧誘行為」に至らない場合は、許可が不要とされます。

- 適性検査の実施・分析: 応募者の能力や特性を測る検査の実施や分析は、評価を目的とした業務です。

- 入社後のオンボーディング支援: 内定者フォローや入社後の受け入れ支援など、採用後の業務は募集行為ではありません。

許可が必要な業務(「委託募集」に該当するケース)

以下の業務を外部に委託する場合は、原則として「委託募集」の許可が必要となります。

- 企業に代わっての求人掲載・配信: 企業の名義で求人媒体に情報を掲載し、応募を直接募る行為は、募集行為そのものです。

- 候補者への直接的な接触・スカウト代行: 企業に代わって候補者を探し出し、直接アプローチして応募を促す行為は、積極的な募集行為に該当します。

- 面接代行(労働条件の提示や内定交渉まで): 面接官として、企業側の立場で労働条件の提示や内定条件のすり合わせを行う行為は、「募集・勧誘」行為とみなされます。

人材紹介(別途「職業紹介事業」の許可が必要)

特定の求職者と企業を結びつけ、雇用関係の成立をあっせんする行為は、「委託募集」ではなく、「職業紹介事業」に該当します。採用代行業者に人材紹介を依頼する場合は、当該業者が別途、厚生労働大臣の「職業紹介事業許可」を取得している必要があります。

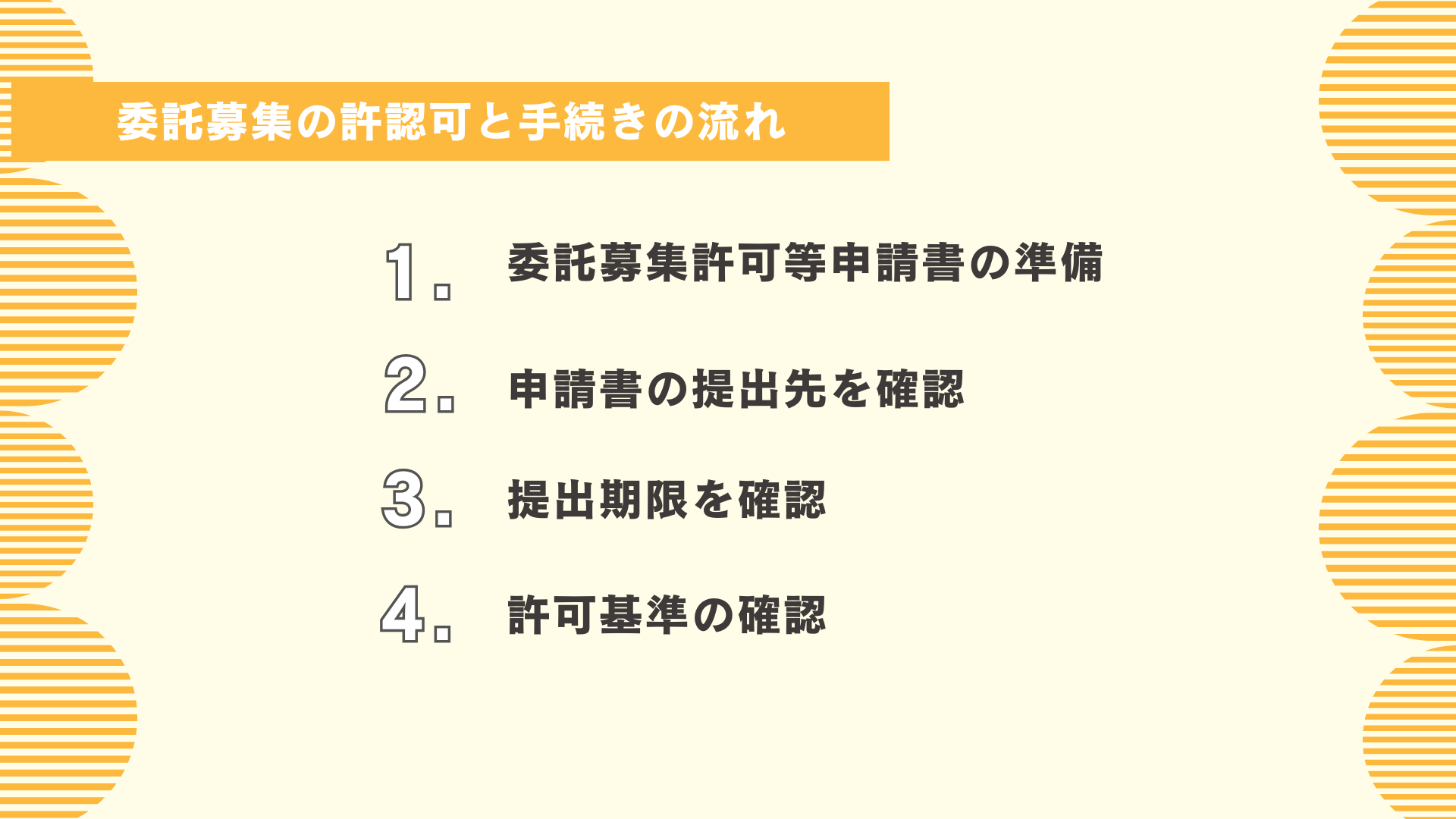

委託募集の許認可と手続きの流れ

委託募集を行う際は、厚生労働大臣または都道府県労働局長の許可を得る必要があります。この許可なしに採用代行サービスを利用することは、職業安定法第36条に違反します。

ここでは、委託募集の許認可を得るための具体的な手順を4つのステップに分けて解説します。

STEP 1 委託募集許可等申請書の準備

まず、委託募集許可等申請書を用意します。申請書は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

STEP 2 申請書の提出先を確認

申請書の提出先は、募集人数によって異なります。

| 提出先 | 条件 |

|---|---|

| 厚生労働大臣 | 一つの都道府県で30人以上、または募集総数が100人以上の場合 |

| 都道府県労働局長 | 上記の条件に満たない場合 |

STEP 3 提出期限を確認

提出先によって期限が異なるため、事前に確認しておきましょう。

申請には、申請書以外に帳簿や関連書類の添付が必要になる場合もありますので、余裕をもって準備を始めることを心がけましょう。

| 提出先 | 提出期限 |

|---|---|

| 厚生労働大臣 | 募集開始予定日の21日前まで |

| 都道府県労働局長 | 募集開始予定日の14日前まで |

STEP 4 許可基準の確認

提出された申請書は、以下の3つの基準に基づいて審査されます。

これらの基準を満たしていない場合、許可は得られません。特に、過去に重大な違反があった場合は許可されないため注意が必要です。

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 受託側の適格性 | 過去に職業安定法や労働関係法令の重大な違反がないか |

| 採用条件の適法性 | 法令に違反する点がないか、社会保険・労働保険に加入しているか |

| 明示事項の明確性 | 業務内容、給与、休日などの労働条件が明確に記載されているか |

採用代行に業務を委託する際の注意点

採用代行サービスを利用する際、「労働基準法」や「個人情報保護法」に違反しないよう、注意すべきリスクがあります。ここでは、特に気を付けるべきポイントを解説します。

「労働基準法」違反のリスク

採用代行業者を通じて応募者と接する場合、以下の点で法律に違反する可能性があります。

- 不適切な労働条件の提示: 求人内容に実際と異なる労働条件を記載すること。

- 虚偽広告: 誤解を招くような求人情報を掲載すること。

これらの行為は、企業側の責任も問われる可能性があります。信頼できる業者を選び、掲載内容を定期的にチェックするなど、管理体制をしっかり確認することが重要です。

「個人情報保護法」違反のリスク

採用代行業者が応募者の個人情報を取り扱う際には、特に慎重な対応が求められます。

- 適切な同意の取得: 応募者の個人情報を第三者と共有する場合、事前に本人の同意を得る必要があります。

- 目的外利用の禁止: 収集した個人情報を採用活動以外の目的で使用することは禁止されています。

これらの義務を怠ると、委託した企業も法的な責任を問われる可能性があります。個人情報の取り扱いに関する規約が明確か、セキュリティ体制が整っているかなどを事前に確認しましょう。

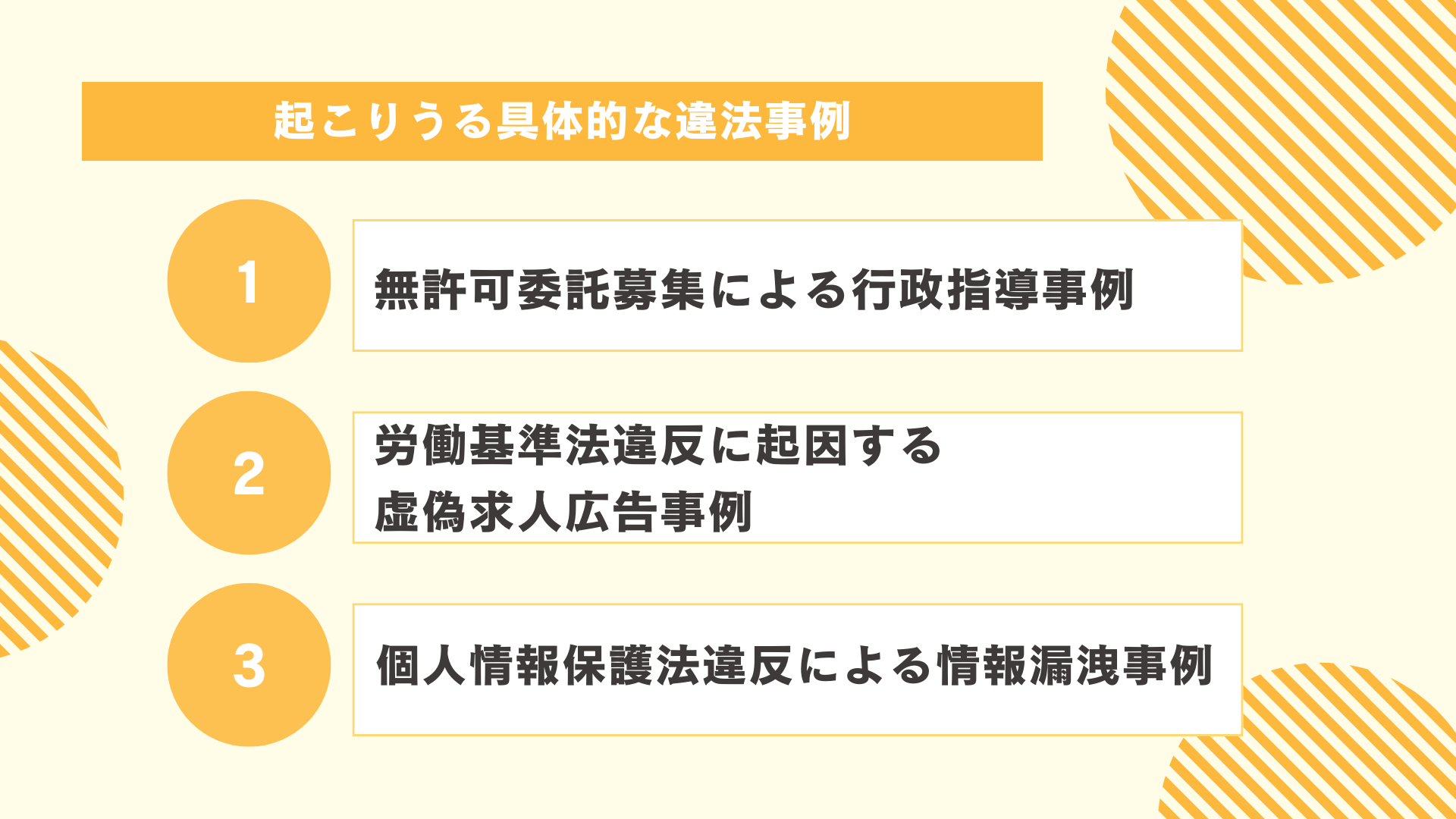

採用代行委託で起こりうる具体的な違法事例

採用代行サービスを委託した際に、実際に発生した違法事例を3つご紹介します。

1.無許可委託募集による行政指導事例

ある中小規模の採用代行業者(匿名)が、必要な「委託募集」の許可を得ずに求人募集業務を進めていたケースがあります。2019年頃、労働局の立ち入り検査で無許可の状態が発覚し、この業者には改善命令が出されました。

この事例が示すように、採用代行業者に業務を委託する際には、「委託募集」としての法的要件を正しく理解し、許可を得ているか確認することが不可欠です。無許可での業務は、行政指導や改善命令につながるだけでなく、委託した企業の信頼性をも大きく損なうリスクがあります。

2.労働基準法違反に起因する虚偽求人広告事例

別の事例では、ある採用代行業者が、求職者を惹きつけるために実際の労働条件と異なる虚偽の情報を求人広告に記載していました。その後、求職者からの苦情が労働局に寄せられ、労働基準法違反の疑いが指摘されました。結果、業者は広告の訂正を余儀なくされ、委託した企業側も情報管理やチェック体制の強化を求められました。

虚偽の求人広告は、労働基準法だけでなく、企業のブランドイメージや信頼性にも大きな打撃を与えます。採用代行を利用する際は、業者が作成する求人広告の内容を十分に確認し、定期的な内部監査を行うことが大切です。

3.個人情報保護法違反による情報漏洩事例

さらに、ある採用代行業者で、求職者の個人情報管理が不十分なために情報漏洩が発生した事例があります。原因は情報管理体制の不備であり、個人情報保護法違反として行政から厳しい指導を受けました。情報漏洩は委託元企業にも悪影響を及ぼすため、契約時に情報管理体制を明確に確認しておくことが大事です。

この事例は、採用代行における情報セキュリティの脆弱性が招く法的リスクを象徴しています。求職者の個人情報は企業の信頼に直結する重要な資産です。外部委託する際は、情報保護対策の徹底と内部監査の実施が必須となります。

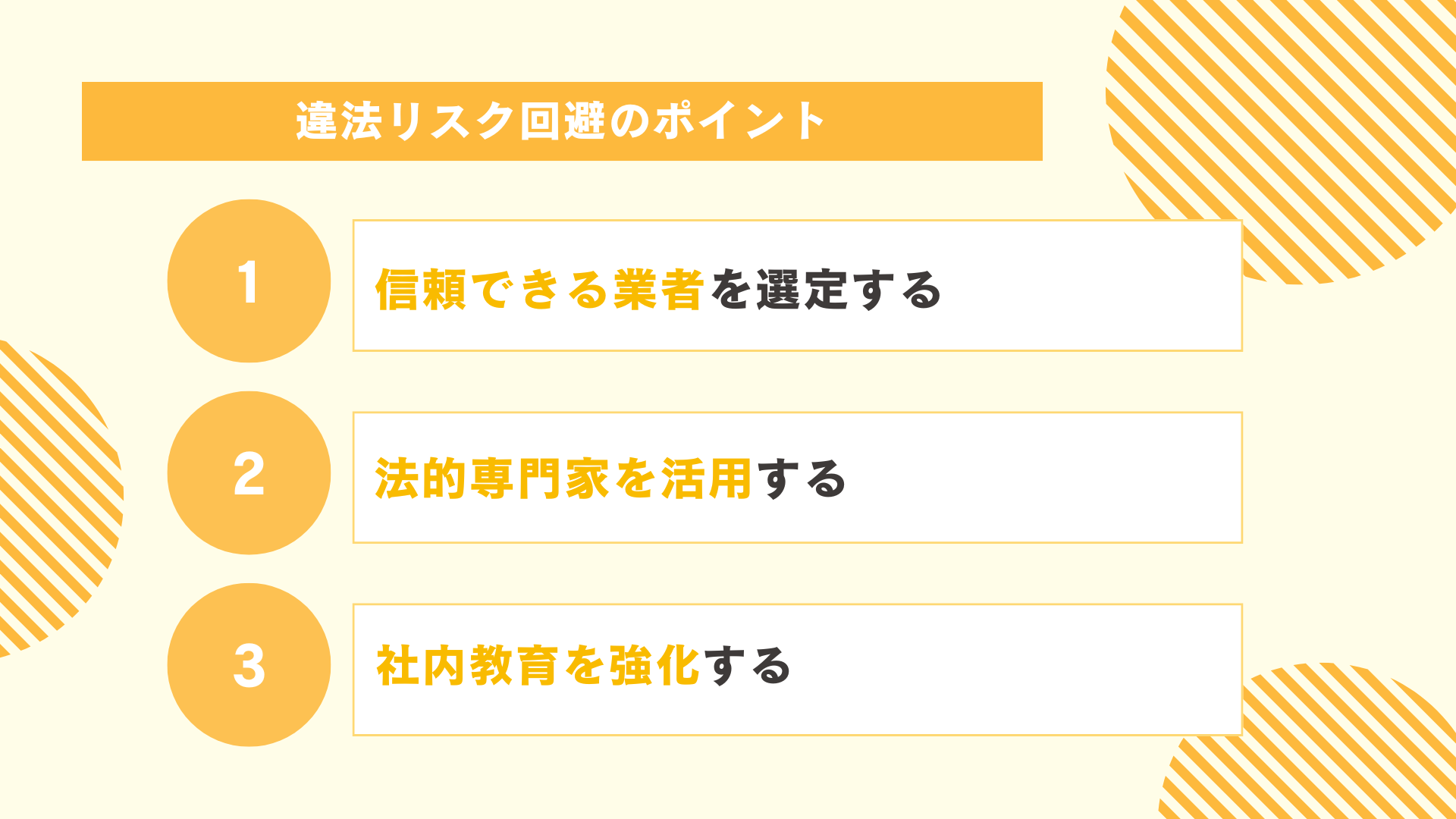

採用代行委託における違法リスク回避のポイント

採用代行の利用時に違法行為を防ぐためには、事前の準備と継続的な管理が欠かせません。ここでは、リスクを回避するための具体的な方法を解説します。

1. 信頼できる業者を選定する

違法行為を未然に防ぐには、適切な業者選びが第一歩です。以下の点を必ず確認しましょう。

- 許認可の確認: 採用代行は、「委託募集」や「職業紹介事業」など、業務内容によって厚生労働省の許可が必要です。業者のウェブサイトや契約書で許可番号を確認し、必要に応じて厚生労働省のデータベースで照会しましょう。

- 経験と専門性: 委託したい業種や職種に関する十分な経験とノウハウがあるかを確認しましょう。

- 評判と口コミ: 他社からの評価や口コミを参考に、信頼性を判断します。可能であれば、トライアル契約で実際の能力を見極めるのも有効です。

2. 法的専門家を活用する

採用代行業務が法令に違反しないよう、外部の専門家のサポートを得ることはリスク回避に役立ちます。

- 顧問弁護士: 契約書や業務フローの法的リスクをチェックしてもらいます。

- 社会保険労務士: 労務管理の専門家として、採用条件や手続きに関する助言を求めます。

- 公的機関: 労働局や行政機関の無料相談窓口を活用し、疑問点を解消しましょう。業界団体のガイドラインも参考になります。

3. 社内教育を強化する

採用活動に関わる社員が、法令を正しく理解することも不可欠です。

- 研修の実施: 職業安定法や労働基準法など、採用関連の法令について定期的に研修を行います。

- コンプライアンスの浸透: 法令遵守の意識を社内に根付かせ、常に適切な業務が行われる文化を醸成します。

人気資料を厳選

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

採用代行(RPO)の基礎的に知識や、サービス選びに役立つ!この記事と一緒に読むと、採用代行(RPO)への理解がさらに深まります

採用代行サービスの会社を選ぶ際のポイント

採用代行サービスの利用を検討する際は、以下の4つのポイントをチェックして、自社に最適なパートナーを見つけましょう。

1.許認可と実績

採用代行サービスを提供する会社が、法律に基づいた許認可(厚生労働大臣の許可など)を適切に取得しているかを確認しましょう。

さらに、安心して業務を任せられる会社か見極めるために、過去の実績や評判をチェックすることも大事です。単に営業年数が長いだけでなく、採用成功率や顧客満足度など、具体的な実績を調べましょう。

2.専門性と得意分野

採用代行会社によって、得意とする領域や対応可能な業務範囲は大きく異なります。

- 対応業務の確認: 委託したい業務(求人作成、応募者対応、面接日程調整など)を明確にした上で、そのすべてをカバーできるか確認しましょう。

- 得意分野の確認: 新卒、中途、アルバイトなど、それぞれの採用市場に強みを持つ会社があります。自社が求める人材がいる市場に精通しているかを確認することで、より効果的な採用が期待できます。

3.コミュニケーションと体制

パートナーとして信頼できる会社かどうかは、コミュニケーションの取り方で判断できます。

- 要望のヒアリング: 予算や自社の独自の採用ルールなど、細かい要望を丁寧に聞いてくれるか。

- 情報共有の体制: 業務の進捗状況や情報の共有をスムーズに行うための体制(使用ツール、連絡頻度など)が整っているか。

円滑なコミュニケーションは、委託後のスムーズな連携に欠かせません。事前に確認し、安心できる体制を築きましょう。

4.費用対効果

複数の会社から見積もりを取り、費用対効果を比較検討しましょう。相場から大きくかけ離れた料金設定の会社は避けるべきです。

委託したい業務を明確にし、事前に自社の採用活動を分析しておくことで、最適なサービス内容と費用を見極めることができます。費用だけにとらわれず、サービス内容と実績を総合的に評価しましょう。

まとめ

採用代行(RPO)サービスは、「労働者の募集を委託する際に、厚生労働大臣の許可を得ているかどうか」によって、その適法性が決まります。

しかし、採用代行の業務範囲は非常に広く、例外も存在するため、利用を検討する際は、サービスごとに許可の有無や適用される法律の範囲を自身で確認し、見極めることが重要です。一口に「採用代行」といっても、サービス内容や法律の適用範囲は、提供する会社によって大きく異なります。そのため、導入時に疑問点があれば、その都度、候補となる企業に確認を取ることをお勧めします。

私たち「まるごと人事」の採用代行サービスは、労働局に違法性がないことを確認済みです。採用活動のプロが貴社の状況に合わせて最適なプランをご提案し、採用成功までしっかりサポートいたします。ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

「まるごと人事」の資料を

無料でダウンロード

リピート率95%!!料金やお得な活用方法、企業の声や事例、導入までの流れを無料でご紹介!

人気資料を厳選

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

採用代行(RPO)の基礎的に知識や、サービス選びに役立つ!この記事と一緒に読むと、採用代行(RPO)への理解がさらに深まります

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用代行(RPO)とは?BPOとの違いも解説

- 採用代行

採用代行(RPO)の活用事例|成功のポイントも紹介

- 採用代行

【5つの基準】採用外注の判断基準|依頼可能業務や成功のポイント

- 採用企画

- 採用代行

人材紹介と採用代行の違いとは?それぞれのメリット・注意点を解説

- 採用代行

採用支援サービスとは?おすすめ支援サービス6選を紹介|選び方やメリットも紹介

- 採用代行

中途採用で採用代行を活用!成功事例を紹介

- 採用代行