採用・労務・経理に関するお役立ち情報

中途採用は、即戦力になる人材に出会える、企業にとって貴重な機会です。しかし、中途採用ならではの採用のコツや新卒採用との違いがよくわからず、採用活動が滞ることもあるかもしれません。

今回は、中途採用を考えている採用担当者様のために、新卒採用との違いや中途採用のメリット・デメリットを解説し、中途採用を成功させるためのコツも紹介します。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

目次

中途採用と新卒採用の違い

そもそも中途採用と新卒採用の違いはなんなのでしょうか。中途採用と新卒採用、それぞれの特徴を踏まえながら解説していきます。

まず、大きな違いは下記のとおりです。

新卒採用 | 中途採用 | |

採用時期 | 定期採用(年1回) | 通年採用(不定期) |

ターゲットの人材 | ポテンシャル(伸びしろ)があり、将来性に期待 | 社会人経験や資格、スキルがあり、即戦力になる |

採用期間 | 長期(数ヶ月〜1年ほど) | 短期(数週間や2~3ヶ月ほど) |

育成コスト | かかる | 抑えられる |

採用の目的 | ・会社を将来的に成長させたい ・会社に新しい価値観を取り入れたい ・長く働く人材を育成したい | ・短期間で人員を補充したい ・即戦力人材を採用したい ・新規事業を立ち上げたい |

これらの違いを具体的にみていきましょう。

新卒採用の特徴

新卒採用の採用時期は年1回の定期採用で、数十人~数百人を一度に採用します。

1年に1度しか採用ができないため、採用の時期に向けて一括で会社説明会を開催したり、面接を行ったりします。

また、企業は多くの応募者に対応しなくてはならないため、採用活動は数ヶ月間~1年ほどと長期化しやすい特徴があります。

採用対象はまだ社会人経験がない学生です。業務内容だけではなく、社会人としての基礎やマナーも育成する必要があります。

たとえば、取引先へのメール文面の書き方や挨拶の仕方、書類の作成の仕方など、基本的なことから教えなければなりません。そのため入社しても即戦力にはならず、少しずつ時間をかけて育成していくこととなります。

育成するのは時間と労力もかかります。しかし、ほかの会社での経験がないため、自社の業務の進め方やカルチャーを浸透させやすいメリットがあります。今後長期的に育成していくなかで、会社にマッチする人材に育てられる可能性が高く、将来的な可能性や伸びしろを重視した、いわばポテンシャル採用ともいえるでしょう。

長い目でみて会社を成長させていきたい、新しい価値観を取り入れてもっと視野を広げていきたいという、長期的な戦略を重視するなら新卒採用が適しています。

中途採用の特徴

中途採用の採用時期は、新卒採用のように年1回といった決まりがありません。通年で不定期に採用活動を行うため、予算が許せば人材が必要なタイミングで採用できます。

その分、1人あたりの採用単価は、人材紹介サービスの利用や一括で大量の採用ができないこともあり、新卒採用と比較して高くなる傾向があります。

中途採用で採用する人材は、すでに他社での社会人経験を積んでいます。したがって、社会人としての基礎を一から育成する必要はなく、入社後は早めに業務を任せることができるでしょう。選考段階では、即戦力になるかを重視し、キャリアやスキルが自社に合っているかの確認が重要です。また、短期間で内定まで出せることも特徴です。選考と会社説明会をセットで行えたり、面接も個人面接で数回程度の場合もあったり、数週間や1ヶ月など短期間で内定まで至るケースが多いです。

「即戦力人材が欲しい」「新規事業を任せたい」など、今すぐ任せたい仕事がある場合は、育成コストのかからない中途採用がおすすめです。

ちなみに中途採用に似た言葉に「キャリア採用」があります。

中途採用は異業種からの転職も含み、第二新卒も該当します。しかし、キャリア採用はより経歴を重視し、同じ職種から即戦力としての採用という意味合いが強いものとなっています。キャリアが重要なので、第二新卒はキャリア採用とは呼ばないことが多いです。

キャリア採用をしたいときは、募集要項に具体的に求める経験やスキルを明記しておきましょう。

中途採用とキャリア採用の違い

中途採用とキャリア採用は同じ転職市場で用いられる用語ですが、意味する内容や企業が期待する人材像に違いがあります。

まず、中途採用は幅広い転職希望者を対象にしており、異業種や第二新卒なども含まれます。一方、キャリア採用は、特定分野で高い専門性や実績を持つ即戦力人材を採用する手法です。両者の違いを理解しないまま採用活動を進めると、求める成果が得られない可能性があります。それぞれの特性を把握し、自社に適した採用方法を選びましょう。

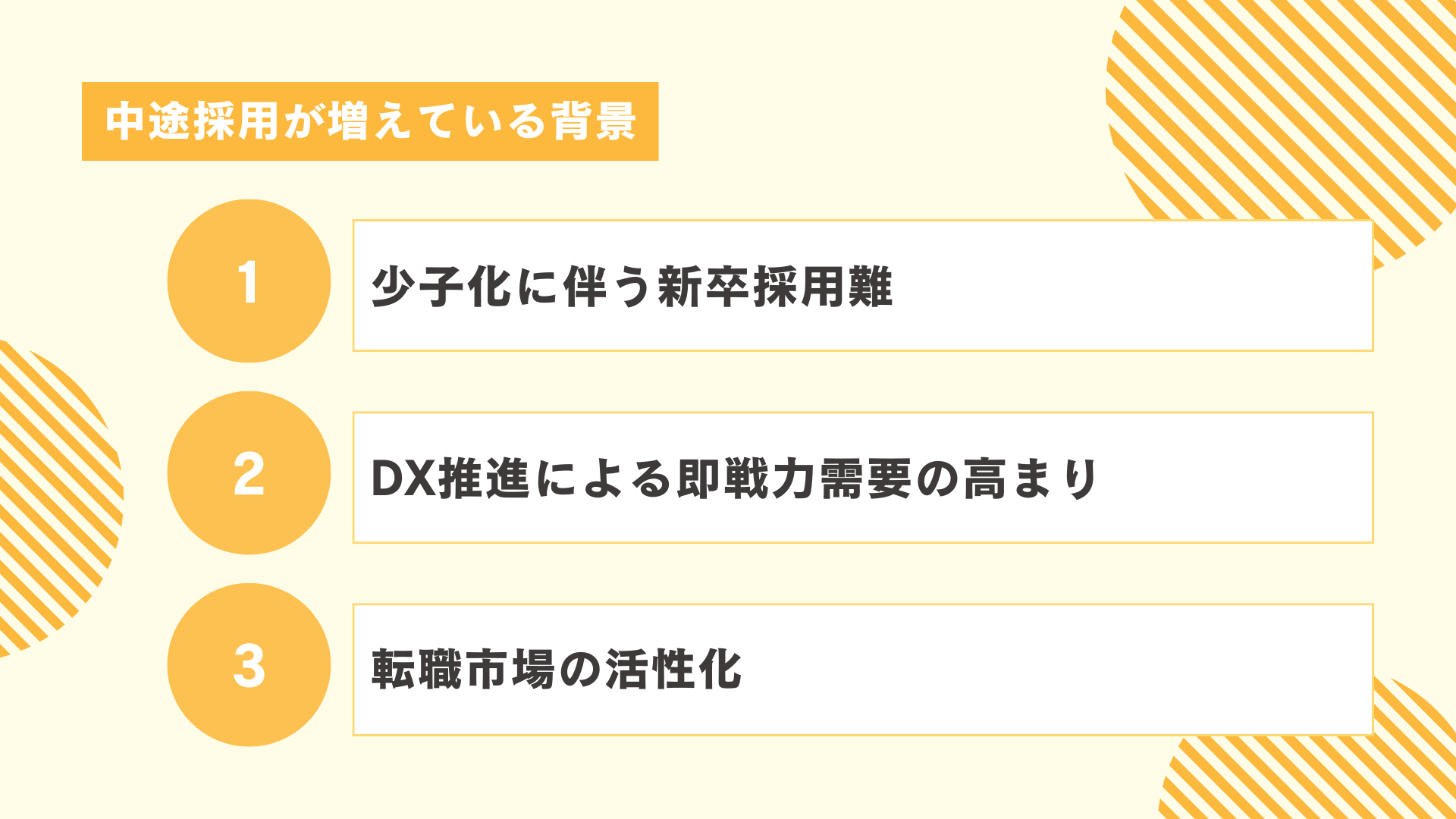

中途採用が増えている背景

ここではいくつかの視点から、中途採用が増えている背景について紐解きます。

少子化に伴う新卒採用難

日本社会は急速な少子化の進行により、若年層の人口が減少し続けています。結果として新卒採用市場は競争が激化し、従来のように大量の応募者から選抜することが難しくなっています。

企業側は採用枠を充足できず、事業運営に支障をきたす事例も珍しくありません。対策として、社会人経験を積んだ層へ視野を広げ、中途人材の採用に注力する動きが加速しているのです。

幅広い層の人材に目を向けることで、即戦力を確保しつつ人員不足の解消を図れます。

DX推進による即戦力需要の高まり

デジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、新たな技術やノウハウを持つ即戦力人材を求める企業が増えています。IT関連スキルやプロジェクト推進力など、専門性の高い人材が求められる場面が増え、短期間で成果を上げるためには新卒育成では間に合いません。

結果として、既に実務経験を持つ転職希望者が重宝され、中途採用市場が活性化しているのです。

転職市場の活性化

働き方の多様化や終身雇用の崩壊により、個人がキャリアを主体的に選択する動きが強まっています。転職がより一般的な選択肢となり、転職市場自体が活性化しているのです。

企業にとっては優秀な人材と出会うチャンスが増え、より幅広い候補者の中から採用できる環境が整いました。一方で、転職希望者は複数の選択肢を持つため、企業は魅力的な条件や職場環境を示す工夫が求められます。

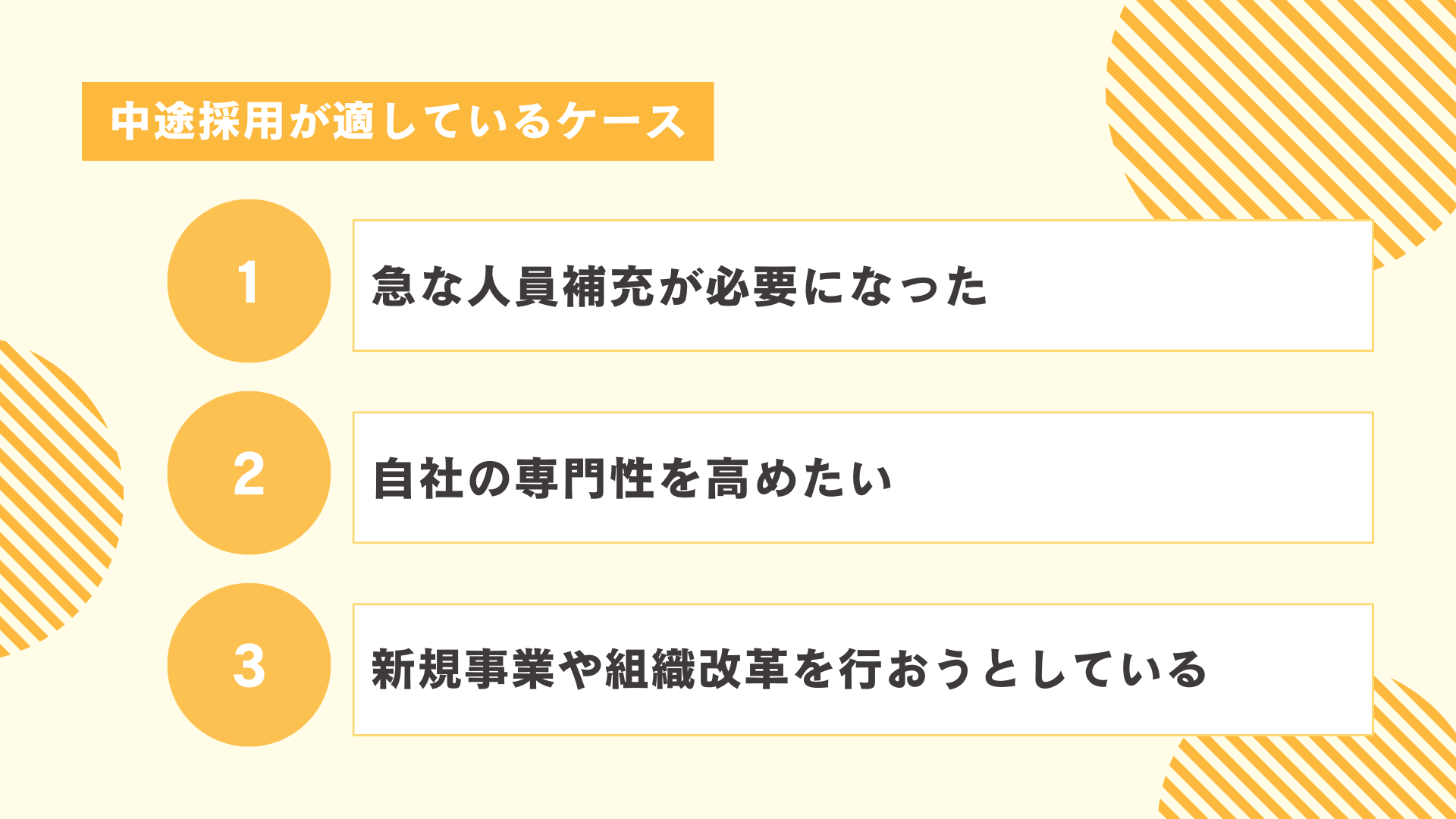

中途採用が適しているケース

中途採用は、新卒採用では対応しきれない状況や目的に応じて非常に有効です。以下で、具体的なケースごとに理由と背景を解説します。

急な人員補充が必要になった

社員の突然の退職や産休、長期療養による欠員が発生した場合、即戦力の確保が必要となります。新卒採用では数ヶ月から1年以上の準備期間が必要ですが、中途採用なら短期間で業務に対応できる人材を見つけやすいでしょう。

経験やスキルをすぐに活かせる人材が応募してくるため、組織の運営に穴を空けず、スムーズな引き継ぎが実現します。

自社の専門性を高めたい

業界や分野の高度化が進む中、企業は特定分野で優れた知識や技術を持つ人材を求める場面が増えています。専門的な業務は新卒社員では対応が難しく、一定の経験を積んだプロフェッショナルが必要です。

中途採用では、特定のスキルや資格を持つ人材をピンポイントで採用できるため、競争力の向上に直結します。組織の強みをさらに高め、顧客からの信頼を獲得するための重要な選択肢となります。

新規事業や組織改革を行おうとしている

新しい事業の立ち上げフェーズや、大規模な組織改革を進める場合には、既存社員だけでは対応が難しいケースがあります。外部から新しい視点や豊富な経験を持つ人材を迎えることで、社内に変革の推進力が生まれます。

特に新規分野に精通した人材や変革実績のある人材が加わることで、組織全体の方向性が明確になり、成功の可能性が高まるでしょう。

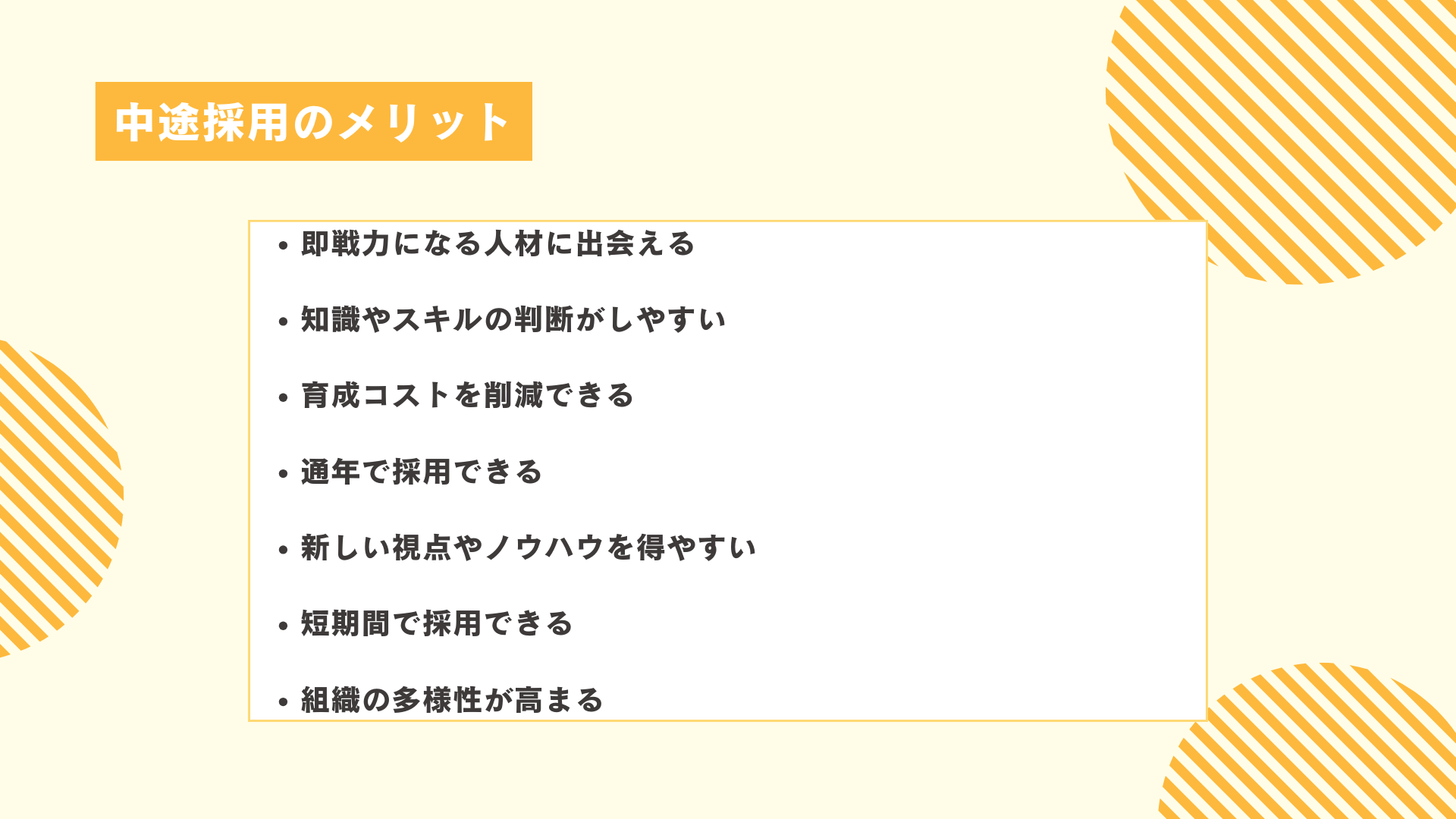

中途採用のメリットとは?

続いて中途採用のメリットを6つ解説します。

- 即戦力になる人材に出会える

- 知識やスキルの判断がしやすい

- 育成コストを削減できる

- 通年で採用できる

- 新しい視点やノウハウを得やすい

- 短期間で採用できる

- 組織の多様性が高まる

1.即戦力になる人材に出会える

中途採用者は、すでに他社での業務経験があります。社会人としての基礎やマナーが身についているのはもちろん、業務経験やスキルがある状態で入社してくるので即戦力になるでしょう。

なるべく早く業務を任せたい場合は、即戦力人材を得られる中途採用が有効といえるでしょう。

2.知識やスキルの判断がしやすい

新卒採用は、社会人経験がなく、選考段階においてスキルなどの判断が難しいこともあります。

しかし、中途採用なら履歴書や職務経歴書などがあるため、前職までに培った知識やスキルが可視化され、判断しやすくなります。

入社後の業務内容や活かせるスキルのミスマッチを防ぎやすいのは、中途採用ならではのメリットです。

3.育成コストを削減できる

新卒採用だと、業務以外にも社会人の基礎やマナーを一から教えないといけません。入社したらまず新人研修を行い、上司や先輩社員がOJT(On the Job Training)のトレーナーとして付き、実際の仕事を通して指導や育成をするのが一般的です。それらの新人育成には時間や人手など大きなコストがかかります。

中途採用であれば、前職の会社で社会人の基礎やマナーを学び終えた状態であることが多いです。自社ならではのやり方を新たに教える必要はあるものの、働くうえでの基礎はすでにできているため、育成コストの削減が見込めます。また、会社内やクライアントとのコミュニケーションに慣れている人も多く、入社したら短期間で業務を任せられることが多いのもメリットです。

4.通年で採用できる

通年でいつでも採用できるのもポイントです。新卒採用のように1年に1度決められた時期ではなく、1年を通していつでも求人募集をかけられます。

新卒採用だと、人手が足りなくても、春の採用まで待たなければいけないこともありますが、中途採用なら会社の都合や予算に合わせて、必要な時期に採用活動を行えます。

5.新しい視点やノウハウを得やすい

中途採用者から、他社で得た知識や、自社にはない視点を得やすいのもメリットです。

特にまったく異なる業界や職種から転職してきた人材だと、自社の事業や業務に対して新たな視点で捉えることができ、会社としても斬新な視点を得やすいです。こうした新しい価値観が得られることで、既存の考え方にとらわれることの解消にもつながり、会社の成長にとっても大きなメリットでしょう。

6.短期間で採用できる

短期間で採用が終わりやすいのも中途採用ならではです。

新卒採用の場合は、就職活動が解禁されてから翌年の春まで、約1年間で採用活動を行います。インターンシップから説明会開催、エントリーシート対応や選考準備、内定者決定まで、1年間かけてじっくり採用を進めます。

一方で中途採用の場合は、応募から内定を出すまで数週間ほどが多く、長引いても2~3ヵ月程度で決まるでしょう。短期間で決まることで、採用にかける時間や人材などのコストを抑えられます。

7.組織の多様性が高まる

中途採用では、さまざまな経歴やバックグラウンドを持つ人材を採用できるため、組織全体の多様性を高められるのもメリットです。

特に異業種からの転職者や多様な価値観を持つ人材が加わることで、社内に新しいアイデアや視点が生まれやすくなります。既存メンバーにとっても刺激となり、固定化した考え方や習慣の見直しにつながるでしょう。

多様なメンバーが活躍する組織は、新たな市場やニーズに柔軟に対応できる強さを持つようになり、長期的な企業成長にも寄与します。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

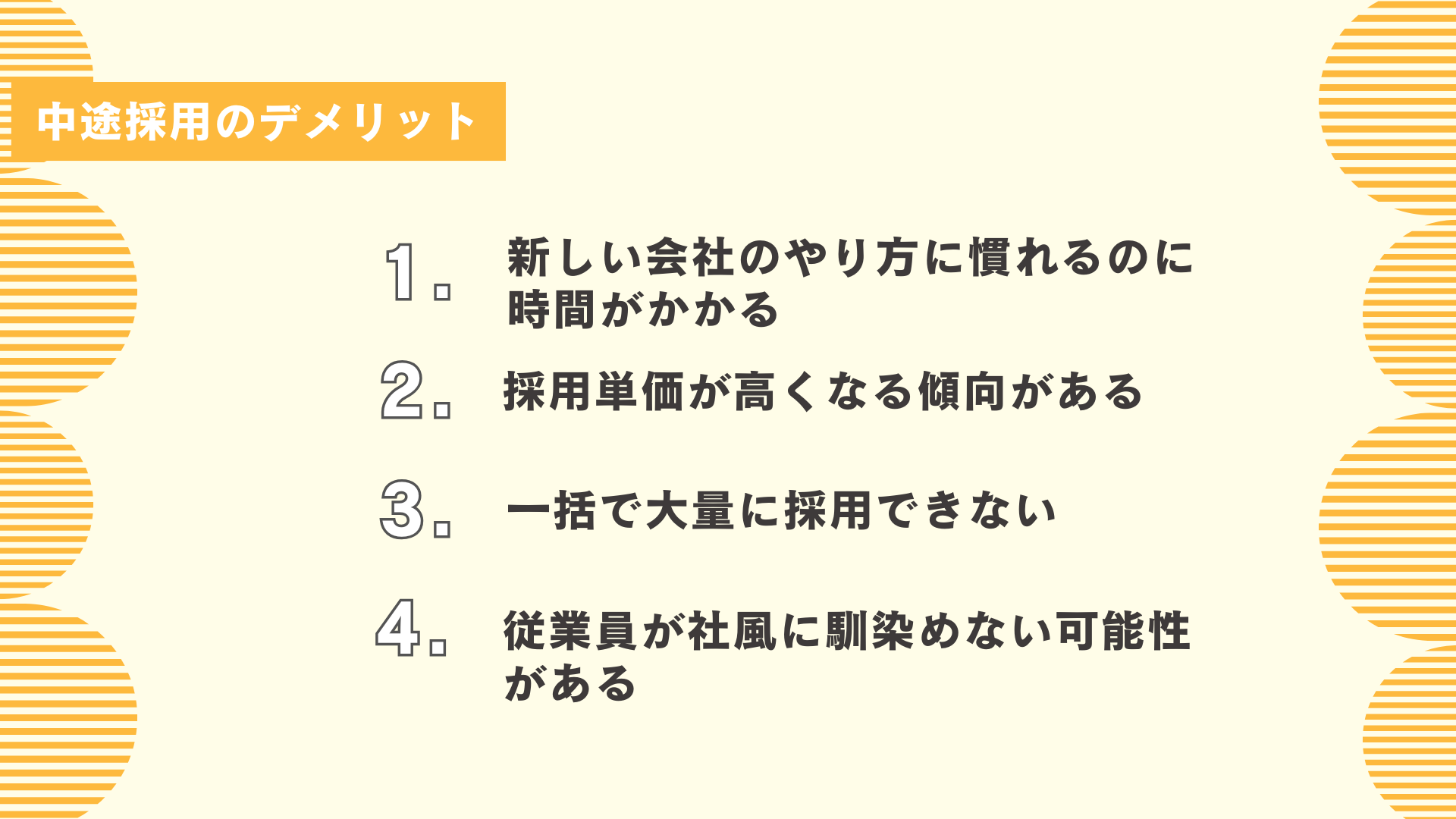

中途採用のデメリットとは?

中途採用には、メリットだけではなくデメリットもあります。ここでは、中途採用のデメリットを4つ紹介します。

- 新しい会社のやり方に慣れるのに時間がかかる

- 採用単価が高くなる傾向がある

- 一括で大量に採用できない

- 従業員が社風に馴染めない可能性がある

1.新しい会社のやり方に慣れるのに時間がかかる

すでに他社での業務経験があるため、前職の習慣や自分なりの業務の進め方が確立されている人も多いです。そのため、新しい会社のやり方にすぐに馴染めない中途採用者もいるかもしれません。

馴染めないことで本人の力が発揮しきれなかったり、モチベーションが下がったりし、最悪の場合には早期退職につながる可能性もあります。

異なる会社なら、習慣や業務の進め方が異なるのは仕方のないことでしょう。大切なのは、このようなギャップに中途採用者が1人で悩むことのないようにするサポート体制です。

たとえば、入社したてのときは定期的に進捗面談をしたり、普段からコミュニケーションをとり、状況を聞いたりしてサポートしてあげるとよいでしょう。

2.採用単価が高くなる傾向がある

中途採用のデメリットとして、中途採用者は本人の能力やスキルに見合う給与を支払うことになるため、入社したあとも新卒採用より人件費が高くなる傾向があります。

また、以下のように「人材紹介サービス」と「求人媒体」を利用した場合についても採用単価が高くなってしまう背景があります。

- 人材紹介サービスの利用

中途採用では、より自社にマッチした条件の人材を確保するため、人材紹介サービスを利用することも多いです。人材紹介サービスを利用して採用が決まった場合は、成功報酬として紹介手数料を支払います。紹介手数料の相場は、採用者の初年度年収の約30~40%であるため、どうしても一人あたりの採用単価が上がってしまいます。

- 求人媒体の利用

求人媒体に求人広告を出す場合も、一度の掲載で何人も採用できれば採用単価は下がりますが、中途採用は新卒採用に比べて一度に採用できる人数が限られます。

そのため、求人媒体の利用においても一人あたりの採用単価が上がってしまうのです。

上記を踏まえ、費やしたコストに対してどれくらいの効果を得られるか検討をして、採用活動を行いましょう。

3.一括で大量に採用できない

中途採用は、新卒採用のように一斉の募集ではないため応募もまばらになることがあり、一度に何十人~何百人と大量採用ができません。

そのため、複数人の社員が同時期に産休・育休に入ったり、新規プロジェクトが立ち上がったりするなど、多くの人材が必要な場合には、早めに採用計画を立てる必要があります。

4.従業員が社風に馴染めない可能性がある

中途採用者は、それぞれ異なる企業文化や価値観の中で社会人経験を積んできています。そのため、自社の社風やカルチャーにうまく馴染めず、違和感を覚えるケースも少なくありません。

社風に馴染めないままでは本人が持つ力を発揮しにくくなるだけでなく、チーム内のコミュニケーションが円滑に進まず孤立してしまうこともあります。最悪の場合、早期退職につながるリスクも考えられるでしょう。

選考時にスキルや経験だけでなく、企業文化への適応度や価値観の相性も見極める工夫が必要です。入社後も定期的な面談やフォローアップを通して、悩みや不安を拾い上げることが大切です。

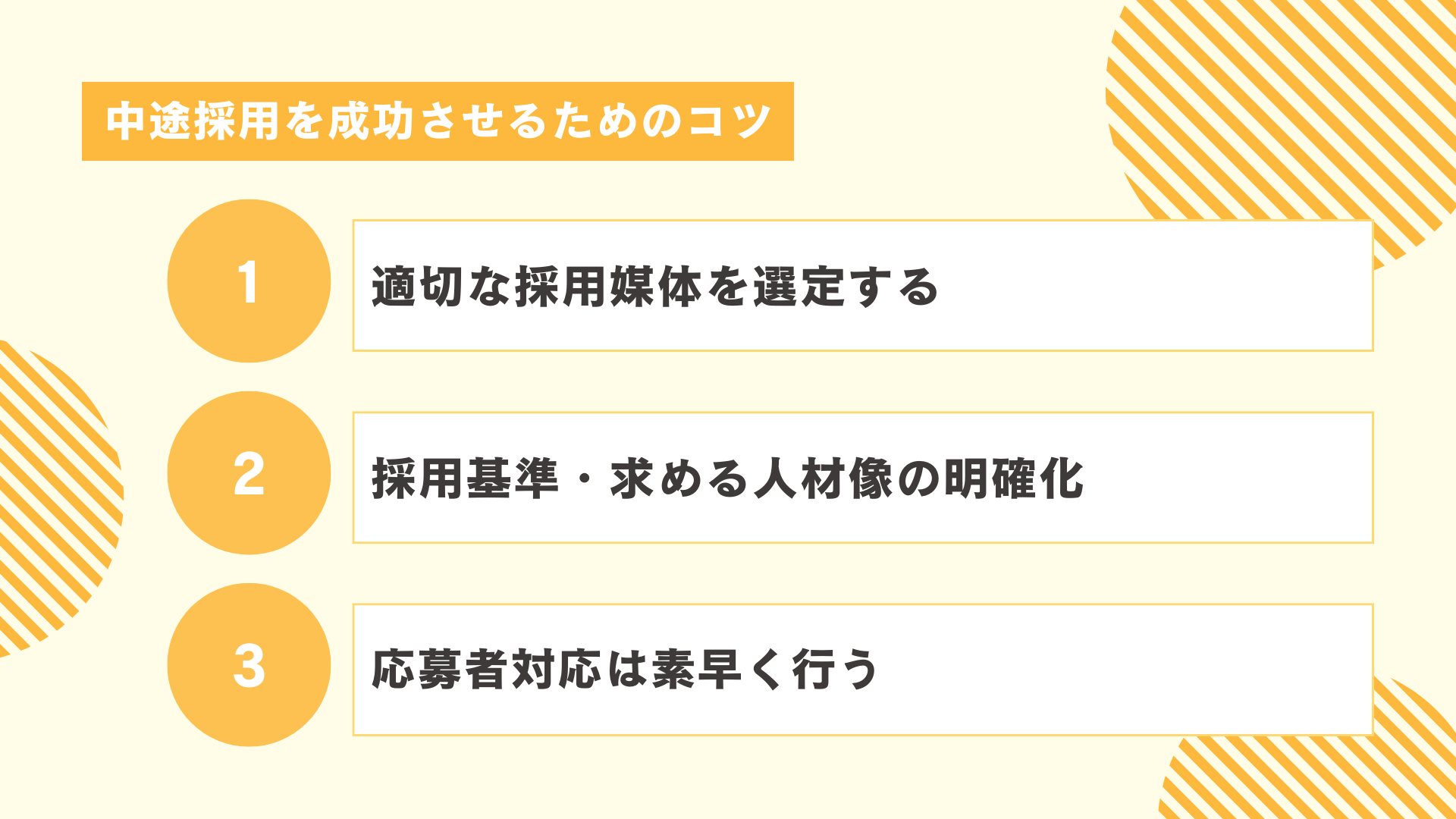

中途採用を成功させるためのコツ

これらのメリットとデメリットを考慮したうえで、中途採用を成功させるにはどうしたらよいのでしょうか。

採用担当者が気をつけるべきポイントを解説します。

1.適切な採用媒体を選定する

中途採用は、新卒採用と比べてターゲット層が多岐に渡り、採用手法の選択肢も増えます。求めるターゲットに適した採用媒体を選ぶことが、中途採用の成功には重要です。

たとえば、中途採用専門の求人サイトに求人広告を出すにも、求人サイトによって特色や得意な職種、ターゲット層などが異なります。ハイキャリア専門の求人サイトもあれば、副業可能で自由な働き方の仕事を中心に載せている求人サイト、エンジニアやクリエイター専門の求人サイトなど、求人サイトによってターゲットはさまざまです。

ターゲットのミスマッチを避けるためにも、自分たちが求めている人材に合う求人サイトで募集をかけましょう。

2.採用基準・求める人材像の明確化

中途採用では、即戦力として活躍してもらえるかどうかが重要なポイントになるため、採用基準と求める人材像を明確にしましょう。

人事や担当部署など選考に関わるメンバーと、「どのようなスキルを求めるか」、「どのように選考で見極めるか」といった採用基準や、求める人材像についてズレが生じないように、すり合わせを行います。

また、能力を十分に発揮するにはスキルだけではなく、応募者が自社の企業文化(カルチャー)と合うかも大切です。社員やオフィスの雰囲気、働き方がイメージしやすいよう、採用広報に取り組み、ブログやSNSで発信するのがおすすめです。

スキルやカルチャーにおいてミスマッチがあると、せっかく採用して入社しても早期退職につながる可能性があります。

3.応募者対応は素早く行う

中途採用の応募者はまだ働きながら転職活動している人も多く、日中連絡の取れる時間や面接に来られる時間が限られています。今の仕事の引継ぎや退職する日を決めるためにも、なるべく早く新しい仕事を決めたい人も多いでしょう。

そのため、応募や問い合わせがあった際は素早く返信することが重要です。対応を早くすることで、応募者の安心感や企業への信頼感にもつながります。

反対に、応募や問い合わせの対応が遅れてしまうと、応募者は不安を感じ「採用に積極的ではないのかもしれない」などの不信感にもつながってしまったり、その間に他社の選考が進んでしまったりなど、貴重な人材を採用する機会損失になるかもしれません。

中途採用のメリットを生かし、臨機応変に採用活動を行いましょう

中途採用には時間や人件費がかかりますが、短期で即戦力人材を採用できるといった大きなメリットがあります。採用時期も問わず、採用手法も多岐に渡るため、臨機応変な採用活動も行えるでしょう。

そのため、やみくもに採用活動を行うのではなく、いつ、どんな場面で人材が必要になるかを考え、採用計画を立てていくことが重要です。今回紹介した特徴や採用成功のコツを踏まえ、ぜひとも効果的な採用活動を行ってみてください。

また、中途採用でお困りのことがあれば「まるごと人事」にお任せください。まるごと人事は、ベンチャーや成長企業向けの月額制の採用代行サービスです。

累計270社以上の採用支援の実績があるため、採用にまつわるノウハウも豊富です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用マーケティングとは?活用メリットと6つのステップ、手法やフレームワーク

- 採用企画

新卒採用の5つのメリット|注意点や押さえるべきポイントを解説!

- 採用企画

エッセンシャルワーカーとは?代表的な職種や課題、対策を紹介

- 採用企画

デザイナー採用が難しい6つの理由と打開策|成功のポイントと採用手法も紹介

- 採用企画

ベンチャー・スタートアップの採用が難しい理由と解決策を紹介

- 採用企画

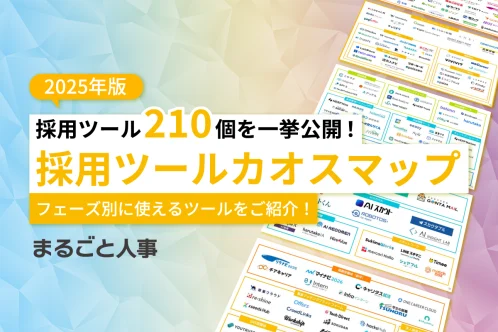

【2025年版】採用ツール210種類を一挙公開!採用ツールカオスマップ

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル