採用・労務・経理に関するお役立ち情報

医療業界は離職率が高いイメージが強いものの、実は多くの職種が横ばいで推移しています。

とはいえ、医療機関の人手不足は深刻な課題であり、離職率を下げるための対策が必要といえます。

本記事では、医療業界の離職率の実態をデータに基づいて解説しながら、離職を考える理由を深掘りします。離職率を下げ、人材が定着するための実践的な対策についても解説するのでぜひ参考にしてください。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

関連動画:離職率を下げる効果的な方法/退職者分析で見える会社の課題

医療従事者の離職率|厚生労働省のデータを元に解説

まず厚生労働省や看護協会の離職率データをみつつ、医療業界における実態について解説します。

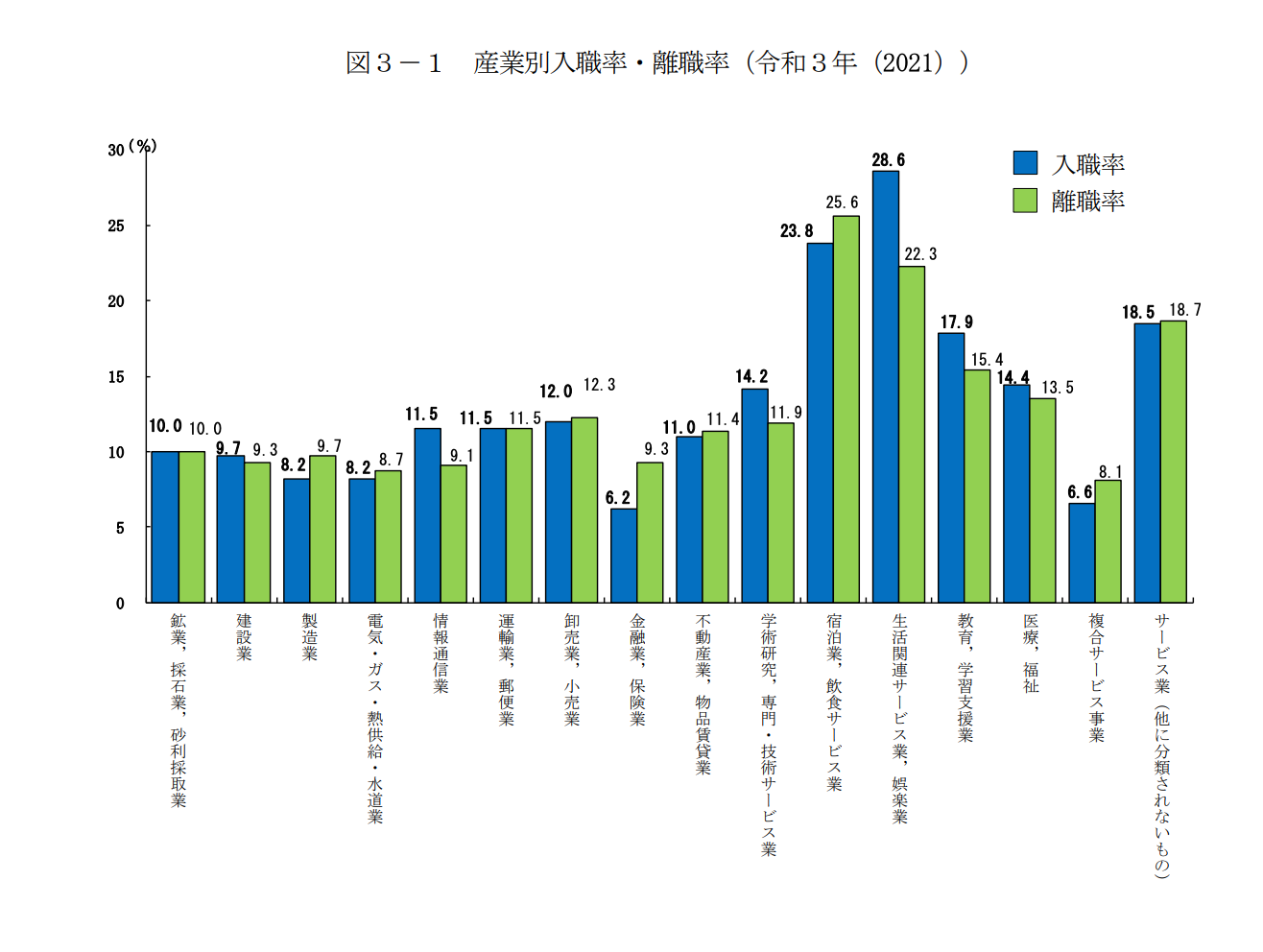

医療業界の離職率を全産業と比較

医療業界は「離職率が高い」というイメージを持たれがちですが、全産業と比較すると突出して高い水準ではありません。離職率1位の「生活関連サービス業・娯楽業:22.3%」に比べ医療業界は13.5%です。

出典:令和5年雇用動向調査

出典:令和5年雇用動向調査

医療従事者の中でも正規雇用看護職員の離職率は 11.8%とほぼ横ばいで推移しています。

離職者の中で10.2%の新卒採用者、16.6%の既卒採用者が含まれていることも認識しておきましょう。

新卒採用者の離職率を下げるには、採用段階での戦略が不可欠です。効果的な戦略の立て方については以下の記事で解説しています。

仕事をいつも辞めたいと思う看護職員は24.0%

日本医療労働組合連合会が行った看護職員の労働実態調査によると「いつも辞めたい」と思う看護師は24.0%にも上ることが明らかになりました。

さらに「いつも辞めたい」「ときどき辞めたいと思う」を合わせると79.2%の看護職員に離職意識がある実態が浮き彫りになっています。離職率が高く、人員不足からスタッフ一人への負担が増し、さらに残業時間も増えれば「辞めたい」に容易につながるでしょう。

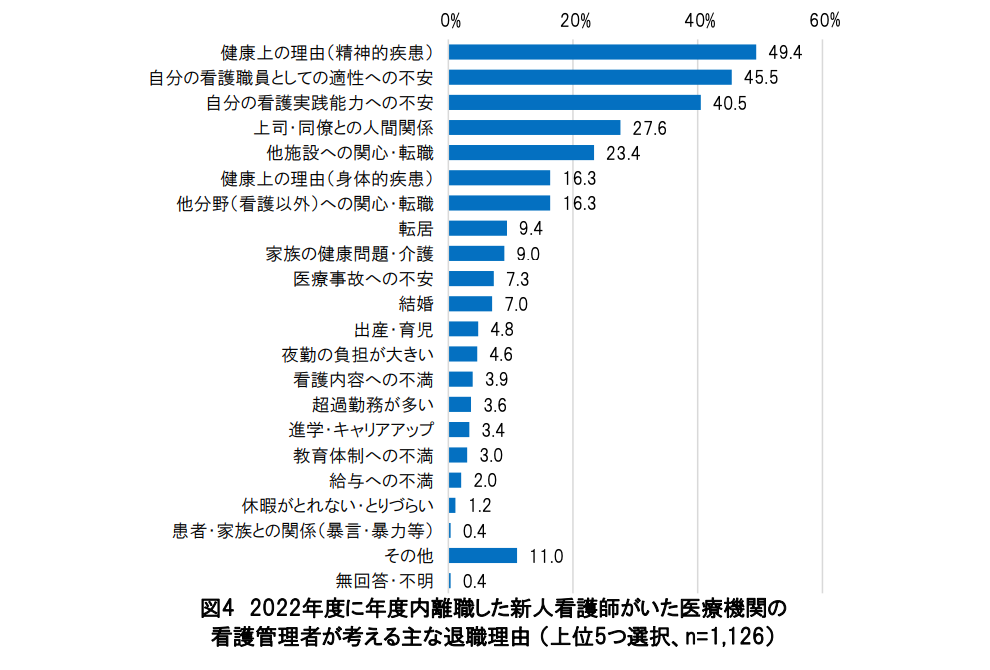

また、看護協会が行った看護管理者に向けた調査では、新卒看護師の離職理由を以下のように考えています。

離職理由の2位「看護職員としての適正」、3位「看護実践能力への不安」については、新卒看護師の多くが抱える不安です。教育体制により改善・解決できますが、人手不足が原因で新人看護師のフォローに手が回らないのが現状でしょう。

実際に新卒看護師だけでなく離職する看護師の多くが精神的な負担を感じ不安定になるケースもあります。転職してもなお人間関係に苦しむのではと不安に思うと我慢しながら働き続ける看護師も珍しくありません。

どの離職理由においても所属部署の長のマネジメント力が影響します。しかし、人手不足から師長自らがケアにあたり客観的視点が疎かになっている現状も把握すべきでしょう。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

医療業界における5つの離職理由

- 過重労働や長時間労働による心身の負担が大きい

- 人間関係の悩みや問題がある

- ワークライフバランスや家庭との両立の困難さがある

- 教育体制が整っていない

- 研修や会議に出向かなければならない

実際に医療従事者の多くが転職サービスへ登録し、今よりもいい職場がないか情報収集をしているのが現状です。

離職率を下げるには理由の深掘りが欠かせないため参考にしてください。

1.過重労働や長時間労働による心身の負担が大きい

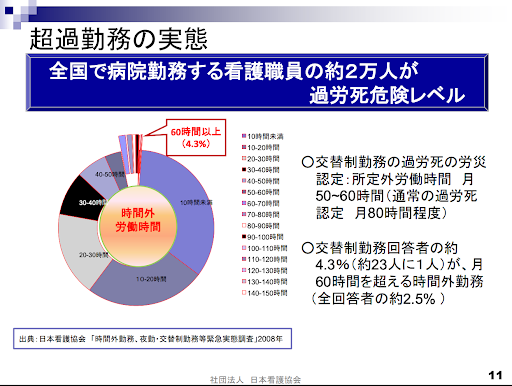

日本看護協会の調査によると、全国の病院勤務をする看護職員の約2万人が過労死危険レベルであることが示唆されています。

さらに規模の大きい病院であれば、中堅スタッフが手薄な場合もあり、業務を担えるスタッフが限られるケースもあります。決まったスタッフのみ残業が多いケースも多いでしょう。

2.人間関係の悩みや問題がある

2023年の日本医療労働組合連合会の調査報告によると、いまだ多くのセクハラ・パワハラが存在します。医師から看護師や看護師間での人間関係では以下のような問題があります。

【医師から看護師】

- 頭ごなしに責め立ててくる

- 何をしても怒られる、自分に非がなくても怒られる

- 違う看護師を呼んで来い、変われと言われる

- 自分の非を認めず、看護師のミスにする

- 威圧的な態度で話をされる

【看護師間】

- 高圧的な言葉で否定、無視する

- 休みや年休・生理休暇を希望したら嫌味を言われ取らせてもらえない

- 適切な指導もしない状態で、能力が低いと言われる

- 理由もない、事実でないことを報告されたり、告げ口のように噂を言う

人間関係での悩みは精神的な問題に直結しやすいため、風通しの良い職場環境をつくる必要があります。

3.ワークライフバランスや家庭との両立の困難さがある

「子育て世代が働きやすく」といった取り組みに注力する医療現場も増えています。ですが、子育てをしているスタッフへの配慮だけではなく、フルタイムで働くスタッフへのフォローも欠かせません。

スタッフの中には介護が必要な家族がいたり、自分自身の体調面で心配事があったりと、抱える背景はさまざまです。

2019年より年休5日取得義務化をきっかけに医療・福祉業界での有給取得率は66.8%と以下の「平均年次有給取得率」に比べ高い水準といえます。

出典:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaikyou.pdf

出典:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaikyou.pdf

ですが、看護職員年代別の年次有給取得率をみると、24歳以下の取得率が低いことがわかります。

出典:http://irouren.or.jp/research/a45cbfdb78bdf6ad5d567906ca9cdc1b715e72b4.pdf

出典:http://irouren.or.jp/research/a45cbfdb78bdf6ad5d567906ca9cdc1b715e72b4.pdf

有給休暇以外にも、医療機関によっては「介護休暇」「子の看護休暇」「結婚休暇」などの特別休暇が設けられています。

採用段階で休暇についてアピールしても、実際に取得できなければ不満を抱き、離職へつながってしまうでしょう。

そのため、働き方への公平さをなくすための取り組みが有効です。

4.教育体制が整っていない

看護管理者が考える新卒看護師の離職理由の上位に「看護職員としての適正」「看護実践能力への不安」が挙げられています。

教育体制の大枠だけでなく、日々の関わりまで深掘りした指導方法が確立していなければ、入職したばかりの看護師は不安を感じてしまいます。

例えば、「〇月までに〇〇を達成する」といった目標があっても、新人看護師に十分な説明や実演がないまま業務につかせては、サポートが受けられていないと不満を抱く可能性が高まります。

不満だけでなく、「看護ができているか不安」「自分には向いていないのではないか」と悪循環に陥り、離職につながるケースも珍しくありません。

5.研修や会議に出向かなければならない

コロナ禍をきっかけに多くの企業でオンラインや在宅ワークが普及しました。大きな規模の学会はオンラインでの参加ができるものの、職場規模の研修や会議は仕事場に出向く必要があります。

実際に、業務後や休みの日に参加することを多くの職員がストレスに感じています。研修の参加率をあげるために開催日に勤務しているスタッフは半強制的に参加を求められるといった現状の把握もすべきでしょう。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

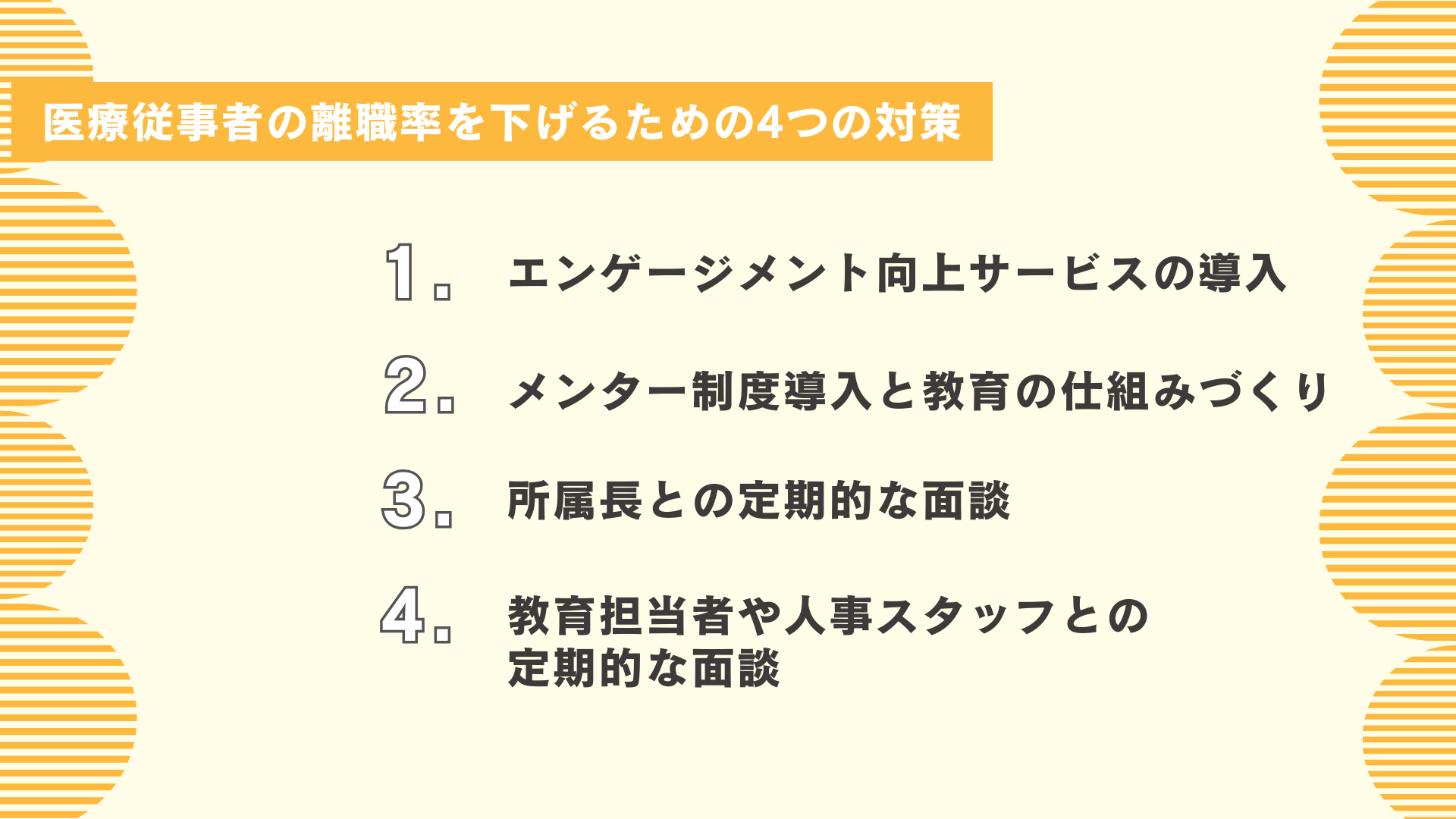

医療従事者の離職率を下げるための4つの対策

医療業界の離職率を下げるためには、給与や待遇面の改善がスタッフのモチベーションを保つ大きな取り組みであるといえますがなかなか難しいでしょう。

ここでは今すぐに取り組める次の4つの解決策を紹介します。

- エンゲージメント向上サービスの導入

- メンター制度の導入と教育の仕組みづくり

- 所属長との定期的な面談

- 教育担当者や人事スタッフとの定期的な面談

1.エンゲージメント向上サービスの導入

定期的なアンケートとエンゲージメント指標で離職の予兆をキャッチできます。

組織課題の可視化にもつながり、不満や要望に対策を講じることができるでしょう。

選択するツールによって機能がさまざまなため、まずは組織課題を抽出して、もっとも適したツールを選ぶようにしましょう。

ツールを選ぶ際には、離職理由の分析やストレスチェック機能があるものを活用するとより効果的です。

2.メンター制度の導入と教育の仕組みづくり

新卒スタッフの離職対策ではメンター制度の導入と教育の仕組みづくりが有効といえます。業務への不安や人間関係での悩みを抱いていても、「この人が入れば安心」といった存在があることは新人スタッフにとって重要だからです。

万が一、その日の仕事で落ち込むことがあってもメンターから励まされるだけで救われるものです。メンターだけでなく、教育体制が整っていればメンターが同じ勤務でいなくて少ない不安で業務にあたれるでしょう。

教育では特に、新人スタッフが業務を自立するまでのフォロー体制を整えることが大切です。

3.所属長との定期的な面談

所属長が定期的にスタッフとの面談を行うことで、ストレス状況やプライベートの悩みが仕事に影響していないかを把握できます。

日頃よりストレスに思うことがあっても、所属長に伝えられるスタッフばかりではありません。溜め込んでいるスタッフこそ、離職を検討すれば決断するまで早い傾向があります。

ストレスチェックツールや事前に以下のような項目が記載されているアンケートなどを活用し、職員の不満や職場課題を見出しましょう。

- 仕事内容での不満や不安

- 人間関係での悩み

- プライベートな悩みで話したいこと

面談で思いを引き出すためには、上司から積極的にコミュニケーションをとり、話しやすい雰囲気をづくりをすることが必要です。

4.教育担当者や人事スタッフとの定期的な面談

師長面談で離職志望度が高いと感じたスタッフに対しては、職場全体の教育担当者や採用段階で関わった人事スタッフの面談が効果的な場合があります。

入職したばかりのスタッフでは、所属長よりも教育担当者や人事のスタッフの方が顔馴染みであり話しやすいと感じることもあるでしょう。

また、所属長に関する悩みであれば本人に伝えることは難しいため、所属長以外の相談窓口の設置が必要です。

看護師の離職率が低い病院の特徴や取り組み

医療従事者の中でも人員不足が目立つ「看護師」の離職率が低い医療機関が行っている取り組みを見ていきましょう。

- 有給休暇や特別休暇がとれる

- 職場の雰囲気がよくコミュニケーションで悩まない

- タスクシフト

- 業務内容に偏りがない

人員不足はスタッフに不満を抱かせ、離職につながってしまうと思いがちですが、上記4つを満たしていれば離職率は下げられるでしょう。

職場によっては有給休暇やさまざまな特別休暇が設けられています。

人員不足でもスタッフ間で協力して平等に休みが取得できるよう取り組みましょう。

また、子育てをしているスタッフと独身者間の不満を埋めるためには冬休み制度の導入もおすすめです。保育園や小学校が休みであれば年末年始を休まざるを得ないスタッフもいるでしょう。

一方で独身者は休みたくても人員不足であれば働く必要があります。

このような休みの差から、不満につながらないように年末年始働いたスタッフには別の期間で「〇日間」休みがとれるといった取り組みはモチベーションアップにつながるでしょう。

他にも、タスクシフトで看護師にしかできない業務に注力できるよう業務を整理することも必要です。

何よりスタッフ間の気持ち良いコミュニケーションがあれば業務がひっ迫してもチーム力でカバーでき、得られる達成感や充実感は看護師のモチベーションを高めるといえます。

医療業界の離職率を下げるには従業員の辞めたい理由に向き合い取り組むことが必要

入職時には「求められた条件で仕事をこなせる」と思っていてもライフスタイルに変化は伴うものです。

どの従業員に対しても経営陣が大切に関わっている姿勢を見せることがまず離職率を下げる第一歩です。

とはいえ離職に大きく起因するには「人手不足」、人手不足はなぜ起こるかを深掘りし早急に対策を講じましょう。

以下の記事では人手不足に対する具体的な取り組みについて解説しています。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

建設業界の若者離れ対策|採用・定着で今すぐ見直すべきポイントとは?

- 採用企画

現場監督の採用が難しい理由と成功の秘訣|転職動向から導く有効な採用戦略とは

- 採用企画

インフラエンジニア採用が難しい5つの理由と成功の秘訣|人材不足時代の戦略を解説

- 採用企画

【2026年版】採用コストが高い5つの原因と削減策|相場から見直しポイントまで

- 採用企画

- 採用オペレーション

『オヤカク』とは|注目される理由と6つの実践方法をご紹介!

- 採用企画

- 採用オペレーション

新卒採用の5つのメリット|注意点や押さえるべきポイントを解説!

- 採用企画

出典:

出典: 出典:

出典: