採用・労務・経理に関するお役立ち情報

「構造化面接の具体的な質問例を知りたい」という企業からの問い合わせが増えています。これは、面接評価の属人化を解消し、選考の精度を向上させるために構造化面接を導入する企業が増えているためです。あらかじめ明確に設定された質問と手順に沿って進行する構造化面接は、属人化を解消し、面接の質を高める効果があります。

しかし、構造化面接を導入する上で必須となる「質問集」の作成に苦労する企業も少なくありません。

そこでこの記事では、構造化面接の基本情報を押さえた上で、テーマ別の質問例をご紹介します。さらに、質問例を活用する際の注意点や、効果的な質問を作成するためのポイントも併せて解説します。ぜひ最後までお読みください。

このまま使える面談・面接マニュアル

面談・面接初心者にオススメ!候補者の入社意欲を高め、的確に見極めができるコツをわかりやすく紹介します

目次

構造化面接とは

構造化面接とは、臨床心理学におけるアプローチの一つであり、「あらかじめ評価基準と質問項目を決めておき、面接をマニュアル通りに実施していく」という手法です。

求職者の言葉には、その背景にある価値観や思い、具体的な経験談など、多くの情報が省略されています。そのため、面接官がその言葉を聞いても、求職者と同様の体験を同じレベルで認識することは困難です。面接官は、多くの情報が省略された求職者の言葉を、自身の過去の体験や価値観などと照らし合わせて理解するしかありません。

多くの情報が省略された求職者の言葉だけで合否を判断してしまうと、正しい評価を行うことが難しく、結果として採用のミスマッチや優秀な人材の流出につながってしまう可能性があります。

正しい見極めを行うためには、求職者からいかに多くの情報を引き出すことができるかが重要ですが、この時に有効なのが構造化面接です。自社の採用基準をもとに、見極めるための起点となる質問と、その回答をもとにした深掘り質問を繰り返しながら、客観的に求職者を評価します。世界的なIT企業であるGoogleも採用面接で導入しています。

構造化面接と非構造化面接の違いと特徴

面接手法は、大きく構造化面接と非構造化面接に分けられます。構造化面接がマニュアル化され、統一された基準で行われるのに対し、非構造化面接は面接官が自由に進行する手法です。この自由度の高さゆえに、非構造化面接では面接官によって内容にばらつきが生じやすい傾向があります。

非構造化面接では、面接官が聞きたいことを優先するあまり、「想定質問」や「誘導質問」が頻繁に起こりがちです。

- 想定質問:「志望理由は何ですか?」「強みと弱みは何ですか?」など、候補者が事前に準備しやすい典型的な質問を指します。候補者はこれらの質問に対して回答を準備していることが多いため、面接で見せる姿や言動が本心と異なる可能性があり、候補者の本来の能力が見えにくくなることがあります。

- 誘導質問:企業側が期待する答えを暗に伝えてしまう質問です。例えば、「地方で働くことは可能ですか?」という質問は、「地方に行ってほしい」という企業の希望が伝わりやすく、候補者が本心とは異なる回答をしてしまうことがあります。誘導質問では候補者の本音が見えにくく、正しい見極めが難しくなります。

- 5点(最高点): 自ら考え行動した経験が豊富で、それにより自己成長や成果に繋げている人物。

- 1点(最低点): 常に受け身な姿勢で物事に取り組み、自ら考え・行動した経験がほとんどない人物。

- 状況質問: 「その取り組みを行った経緯や背景はどのようなものでしたか?具体的にどのような取り組みでしたか?」

- 課題質問: 「その時の目標や課題は何でしたか?」

- 行動質問: 「その目標や課題に対して、いつ、何を、どのように取り組みましたか?」

- 結果質問: 「そこから何を学びましたか?その学びを今後どのように活かしたいですか?」

- 自己紹介をお願いします。

- 自己PRをお願いします。

- あなたの強み(長所)と弱み(短所)を教えてください。

- 当社の志望動機を教えてください。

- 就職活動において、最も重視している軸を教えてください。

- 学生時代に最も打ち込んだことを教えてください。

- 「前職でチームの意見が対立した際、あなたはどのような役割を担いましたか」

- 「具体的にどのような発言や行動をしましたか」

- 「結果としてチームにどのような変化がありましたか」

- 質問テンプレートの職種別管理:営業職・エンジニア職など、ポジションごとに最適化された質問セットを保存

- 評価基準のバージョン管理:改善した評価基準を即座に全面接官に反映

- 面接スケジュールの自動調整:候補者と面接官の予定を自動マッチング

- 評価データの自動集計:候補者の評価を可視化し、比較分析を支援

| 項目 | 非構造化面接 | 構造化面接 |

|---|---|---|

| 面接官の自由度 | 高い | 低い |

| 質問の順序 | 面接官の自由 | マニュアルに従う |

| 面接官の主観 | 結果を左右する | 評価への影響は少ない |

| 結果の客観性 | 低い | 高い |

| 適合性 | 仮説形成に向く | 仮説検証に向く |

| 特徴 | 候補者の新しい側面を発見する面接 | 候補者の能力を確認する面接 |

また、半構造化面接という手法も存在します。これは、共通の質問を決まった順序で行った後に、面接官が自由に質問するというものです。構造化面接に比べて候補者の人柄や価値観を理解しやすい反面、非構造化面接と同様に評価にずれが生じるリスクも持ち合わせています。

半構造化面接との違いと使い分け

半構造化面接は、構造化面接と非構造化面接の中間に位置する面接手法です。事前に決められた共通質問を全候補者に実施したあと、面接官が自由に追加質問を行います。

半構造化面接の特徴は、一定の評価基準を保ちながら、候補者の個性や予期しない強みも引き出せる柔軟性にあります。共通質問によって候補者間の比較が可能になり、追加質問によって深い洞察を得られます。ただし、追加質問の内容や深掘りの度合いは面接官に委ねられるため、評価に一定のばらつきが生じる可能性があります。

使い分けとしては、大量採用や初期選考段階では構造化面接が効率的です。評価基準が明確で、多くの候補者を短時間で公平に評価できます。一方、最終選考や専門職の採用では半構造化面接が有効です。候補者の潜在能力や組織との相性を多角的に見極められます。

実務では、選考フェーズごとに手法を使い分ける企業も増えています。一次面接では構造化面接で基礎的な適性を確認し、二次面接以降は半構造化面接で候補者の人間性や価値観を深掘りする方法です。自社の採用方針や募集ポジションの特性に応じて、最適な面接手法を選択しましょう。

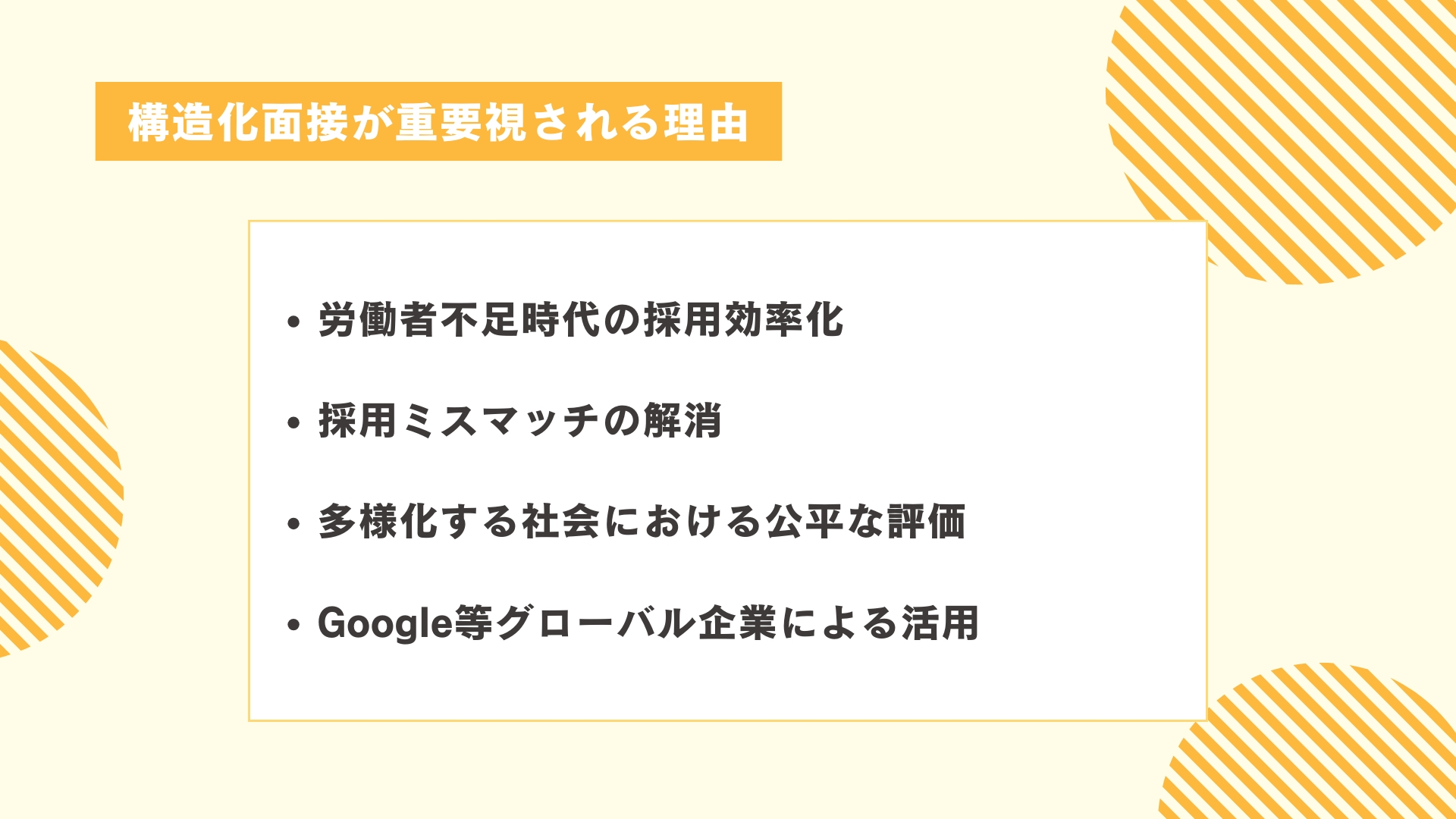

構造化面接が重要視される理由

構造化面接が重要視される理由は、以下の4つです。

1. 労働力不足時代の採用効率化

構造化面接が注目される背景として、深刻な人手不足があります。パーソル総合研究所の推計によると、労働人口の減少や少子高齢化といった労働市場の変化により、2030年には644万人もの人手不足に陥ると予測されています。この人手不足を解消するためには、既存の労働力の生産性を高めることがポイントになるでしょう。

採用活動においても、採用ミスマッチや機会損失(本来採用すべき人材の取りこぼし)を防ぎ、生産性向上につなげることが大切になります。構造化面接は、的確に人材を見極めるだけでなく、このような生産性向上にも貢献する面接手法として、導入する企業が増えています。

2. 採用ミスマッチの解消

構造化面接は、採用ミスマッチが起こりにくい面接手法として認識されています。ミイダスが調査した「採用手法と入社後のパフォーマンスの相関結果」によると、学歴や自由面接の相関が0.10と弱い一方で、コンピテンシー評価や構造化面接は強い相関関係にあることが分かっています。

学歴や自由面接だけで採用を行ってしまうと、入社後に期待通りの活躍ができなかったり、従業員にとって離職の原因になったりする可能性があります。結果として、再度人材募集が必要となり、企業の採用コストに大きな影響を与えてしまうでしょう。構造化面接は、採用要件を明確に定めた上で質問を用意するため、採用ミスマッチが起こりにくいと考えられます。

人手不足が深刻化する中で、働きたいと考えている人は多くいるにもかかわらず、ミスマッチが生じることで無駄な時間が発生してしまいます。あらかじめ求職者自身の行動特性や潜在能力を把握することで、企業と求職者の双方にとって良い結果につながるでしょう。

3. 多様化する社会における公平な評価

世の中が公正な判断を求める時代へと変化していることも、構造化面接が注目される理由の一つです。

数十年前まで日本では「男性は会社に行って働き、女性は専業主婦で家を守る」という考え方が主流でした。結婚や出産を経た女性が活躍できる社会を目指す動きが活発になったのも、ごく最近のことです。

非構造化面接では面接官によって質問内容が異なるため、面接官が配慮を欠くと不適切な質問をしてしまうリスクがあります。厚生労働省は、家族状況や生活環境など、応募者の適性や能力とは関係ない事柄で採否を決定しないよう注意喚起を行っています。

業界や仕事内容によっては、家族状況などを聞く必要があるケースもありますが、本来聞く必要がないにもかかわらず家庭の状況を尋ねる企業も少なからず存在します。構造化面接であれば、事前に質問を決めておくため、不適切な質問がないか複数人でチェックでき、より公正な面接を実施しやすくなります。

また近年では、さまざまな家庭の事情を持つ人々だけでなく、ジェンダーや外国籍の人々など、多様な背景を持つ人材が社会に認知されるようになりました。このような多様性(ダイバーシティ)を意識し、候補者へ適切な質問を行うことの重要性が増しています。

4. Google等グローバル企業による活用

構造化面接が世界的に注目を集めるきっかけとなったのが、Googleをはじめとするグローバル企業による積極的な導入です。Googleは2000年代に採用プロセスを見直し、データ分析に基づいて構造化面接の有効性を実証しました。

Google人事部門の研究によると、構造化面接は入社後のパフォーマンスを予測する精度が非構造化面接の約4倍高いという結果が出ています。同社は全面的に構造化面接を導入し、面接官向けのトレーニングプログラムも整備しました。評価基準の明確化により、面接官の主観や直感に頼らない客観的な人材評価を実現しています。

Googleの成功事例は、他の企業にも大きな影響を与えました。Microsoft・Amazon・Facebookといったテクノロジー企業をはじめ、金融・製造・サービス業など幅広い業界で構造化面接の導入が進んでいます。グローバル企業が実践する採用手法として、日本企業でも関心が高まっています。

このまま使える面談・面接マニュアル

面談・面接初心者にオススメ!候補者の入社意欲を高め、的確に見極めができるコツをわかりやすく紹介します

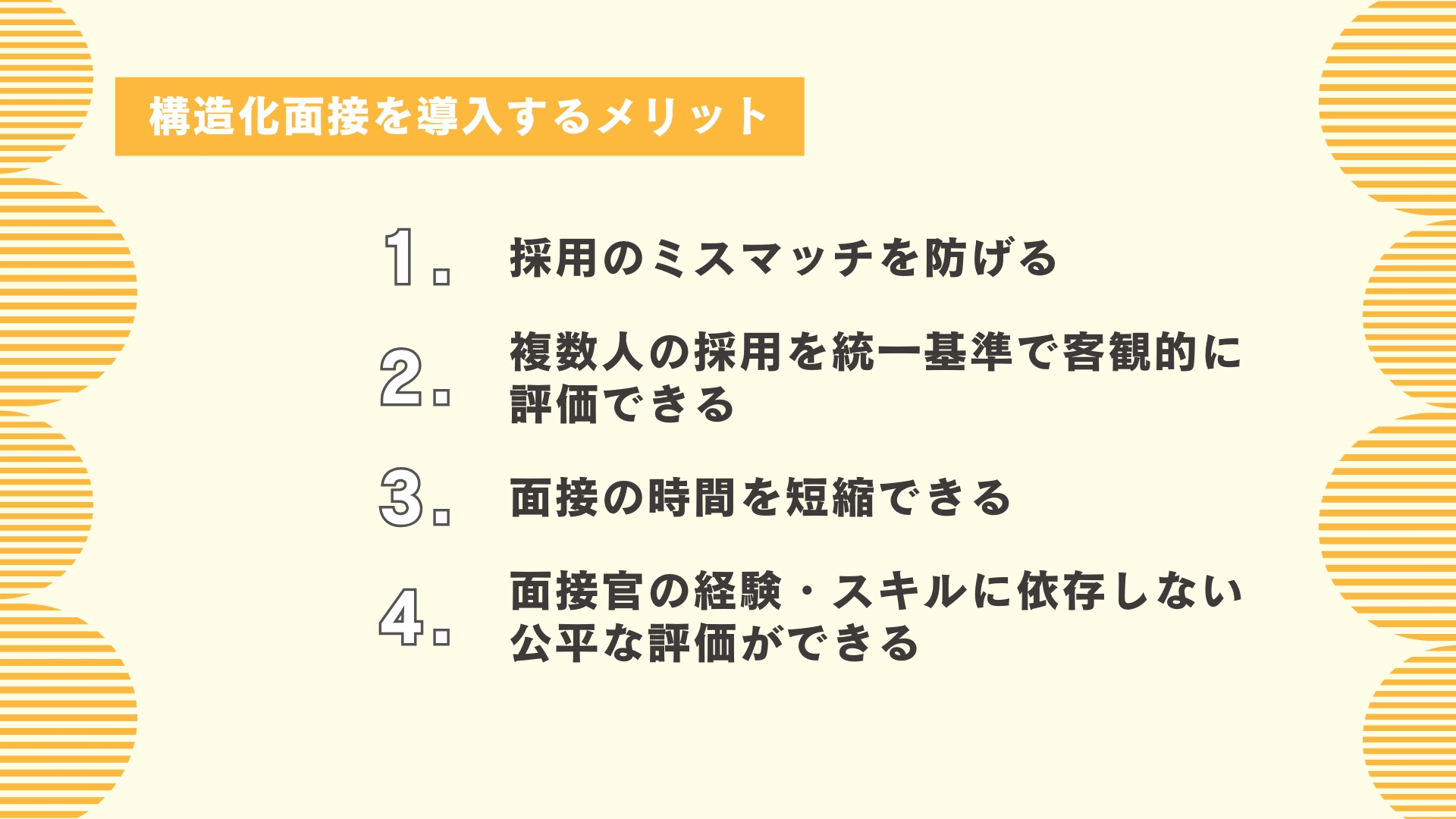

構造化面接を導入するメリット

構造化面接には、主に以下の4つのメリットがあります。

1. 採用のミスマッチを防げる

構造化面接を実施することで、「せっかく採用したのに、期待したパフォーマンスを発揮してくれない」といったミスマッチのリスクを抑えられます。

自社が求める人物像や必要なスキルを明確な基準として設定し、それに沿った質問で面接を進めるため、自社にフィットする人材を見極めやすくなります。さらに、候補者の特性や能力をより正確に予測できる点も、構造化面接の大きな利点です。

2. 複数人の採用を統一基準で客観的に評価できる

募集定員を複数人に設定して採用活動を行う場合でも、構造化面接は非常に有効です。

面接対象者が増えたとしても、あらかじめ定めた質問項目と評価基準は変わりません。これにより、それぞれの候補者に対して明確な基準に沿って一律に面接を実施できます。

客観的かつ公平な評価のもと、点数の高い候補者から採用できるため、「この人とあの人、どちらを採用しようか…」といった迷いを減らし、スムーズな意思決定につながります。

3. 面接の時間を短縮できる

構造化面接を導入することで、面接時間の短縮を実現できます。この面接手法は、事前に決定された質問項目をガイドラインに沿って進めるため、本来の話題から脱線する心配がありません。

候補者に投げかける質問は熟慮を重ねて厳選されたものばかりです。これにより、時間を短縮しながらも幅広いエピソードを聞き出すことができ、充実度の高い面接を行うことが可能になります。

4. 面接官の経験・スキルに依存しない公平な評価ができる

構造化面接では評価基準と質問項目があらかじめ明確に定められているため、面接官の経験やスキルにかかわらず一定水準の面接を実施できます。

ベテラン面接官と新人面接官が同じ候補者を評価する場合でも、統一された評価軸に沿って判断するため、評価のばらつきを最小限に抑えられます。面接官個人の主観や好み、直感に左右されず、候補者の実力を公平に測定できる点が大きな強みです。

また、複数の面接官で採用活動を行う企業では、面接官ごとの評価基準の違いが課題になりがちです。構造化面接を導入すれば、全ての面接官が同じ視点で候補者を評価するため、採用判断の一貫性を保てます。

5. データに基づく採用PDCAが実現する

構造化面接では、全ての候補者を同じ評価項目で数値化して記録するため、採用データの蓄積と分析が容易になります。

面接結果を定量的に管理できるため「どの評価項目が入社後のパフォーマンスと相関が高いか」「どの質問が候補者の本質を見極めるのに有効か」といった分析が可能です。入社後の活躍度合いと面接時の評価を照合すれば、質問内容や評価基準の妥当性を検証できます。

データ分析の結果をもとに、質問項目を追加・削除したり、評価基準の配点を調整したりと、継続的な改善を進められます。

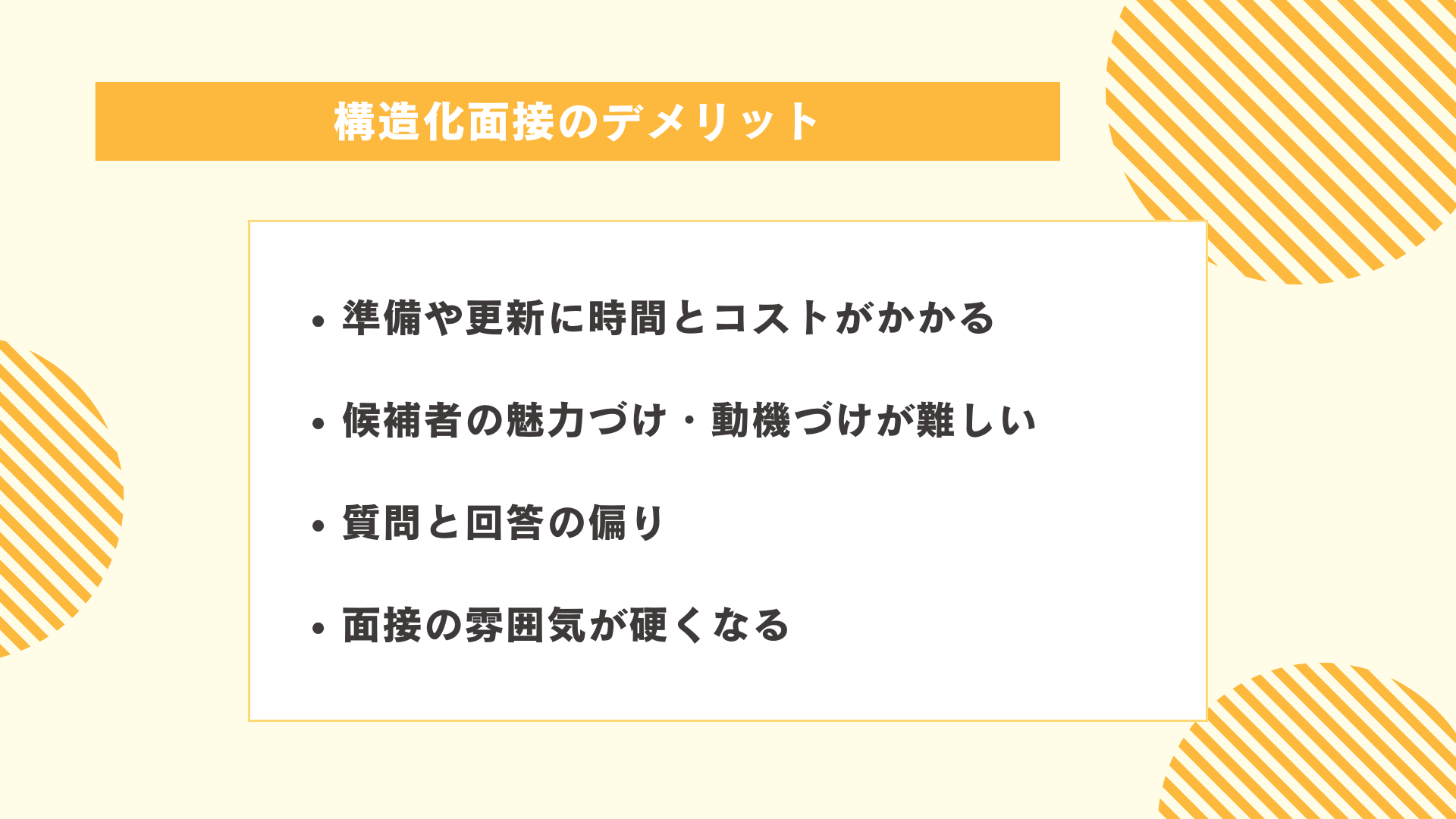

構造化面接のデメリット

ご紹介したメリットがある一方で、構造化面接には以下のようなデメリットも存在します。

準備や更新に時間とコストがかかる

構造化面接を実施するには、質問の設計や評価基準の設定といった事前の準備が不可欠です。構造化面接の経験がない面接官には、トレーニングも必要となるでしょう。

また、部署や職種によって求められるスキルや特性は異なるため、それぞれに合わせた構造化面接を設計する必要があります。

さらに、過去に構造化面接を受けた候補者が、他の候補者に質問内容を漏らしてしまう可能性もあります。これにより、事前に回答対策をされてしまうリスクがあるため、定期的な質問内容の更新にも時間を割く必要があります。

候補者の魅力づけ・動機づけが難しい

面接官には、候補者を見極めるだけでなく、自社の魅力を伝え、入社への動機づけを行う役割も求められます。

しかし、全ての候補者に決められた質問を決められた順序で行う構造化面接では、自然な会話の中で自社の魅力をアピールしたり、面接官の人柄を伝えたりすることが難しくなります。その結果、「この人たちと一緒に働きたい」という入社への動機が生まれにくい可能性があります。

構造化面接では見極めに徹し、別のタッチポイントを設けたり、最終面接で魅力づけに注力したりするなど、選考フロー全体の工夫が必要です。

質問と回答の偏り

構造化面接のデメリットの一つに、質問に対する回答が偏りがちになる点が挙げられます。

あらかじめ準備した質問の範囲を超えた、候補者の個性や深層にある情報が得られにくいことがあります。どの候補者にも同じ質問を投げかけるため、回答も画一的で似たようなものばかりになる可能性も否定できません。

また、候補者の中には、質問される内容を予測して返答を事前に練習してくる人や、自分を良く見せようと本音を隠して回答する人もいます。

そのため、候補者の内面を深く知れるような質問を工夫し、かつ本質とは異なる回答をしていないかを見極める洞察力が面接官には求められます。

面接の雰囲気が硬くなる

構造化面接は、自由に会話のキャッチボールをする非構造化面接と比べて、雰囲気が硬くなりがちな点がデメリットとして挙げられます。次々に決められた質問を投げかけることで、候補者に冷たい印象を与えたり、圧迫面接のように感じさせて必要以上に緊張させてしまったりする可能性があります。

硬い雰囲気の面接では、候補者の内面を深く引き出せないかもしれません。また、求職者に「この企業の面接は硬い雰囲気だったから、採用されても自分には合わないかも……」と思わせてしまうリスクも考えられます。

「構造化面接なら、面接官の経験が浅くても対応できるだろう」と考えるのは早計です。誰でも面接で良い雰囲気を作るのが上手とは限りません。

構造化面接を実施すると決めた場合は、硬くなりすぎない雰囲気を作るための対策まで講じる必要があります。具体的には、「笑顔を意識して面接する」「柔らかい口調で話す」といった対策が挙げられるでしょう。

このまま使える面談・面接マニュアル

面談・面接初心者にオススメ!候補者の入社意欲を高め、的確に見極めができるコツをわかりやすく紹介します

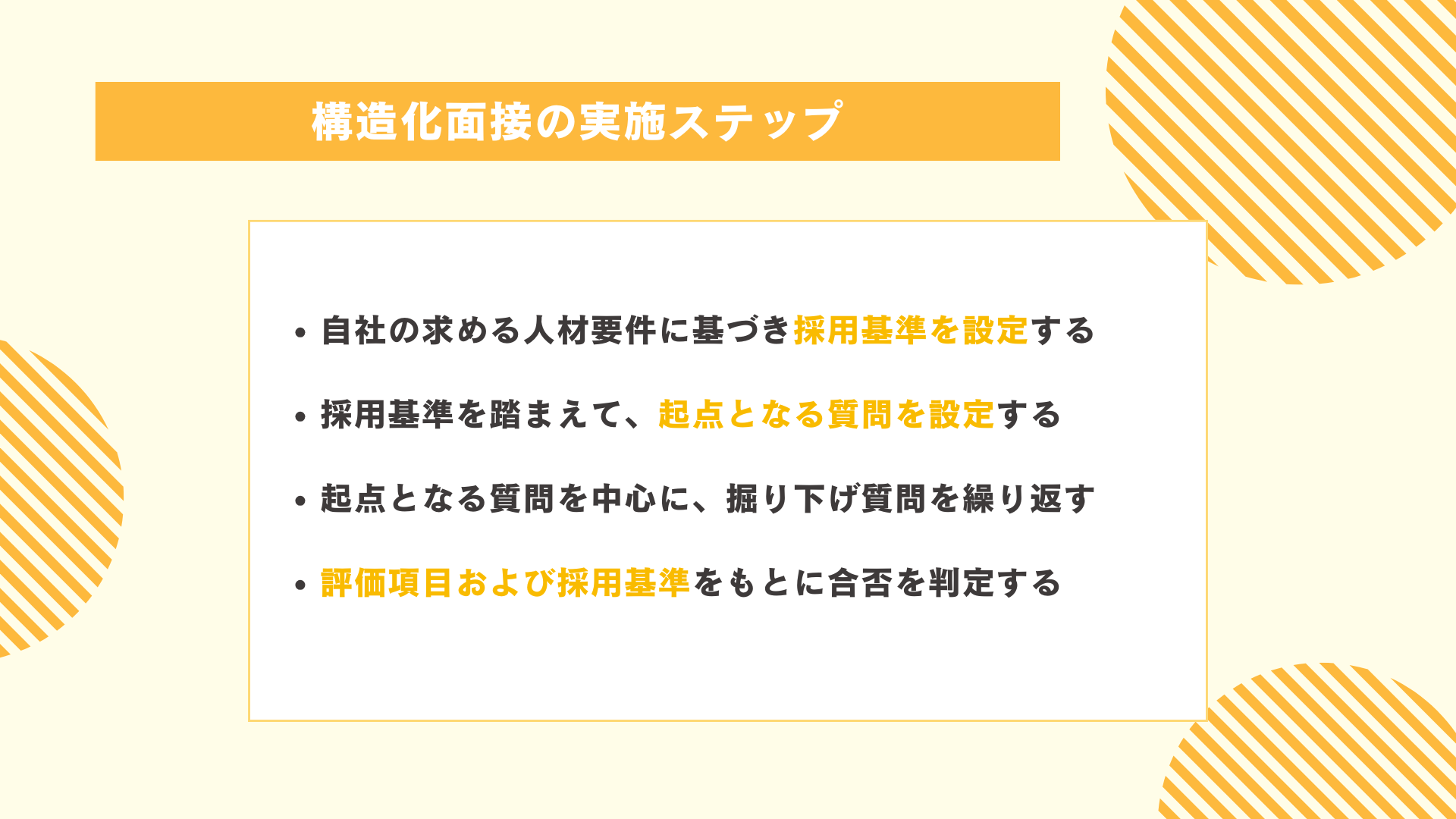

構造化面接の実施ステップ

構造化面接は、採用のミスマッチを防ぎ、客観的な人材評価を可能にする有効な手法です。ここでは、その具体的な実施ステップを解説します。

STEP1. 自社の求める人材要件に基づき採用基準を設定する

まずは、自社が求める人材要件を明確にし、それに基づいて評価基準を設けます。例えば、求める人材像を「主体性がある人」とする場合、以下のように点数化できます。

このように、具体的な行動や結果と紐づけて評価基準を定めることで、面接官による評価のばらつきを抑えられます。

STEP2. 採用基準を踏まえて、起点となる質問を設定する

次に、設定した採用基準をもとに、面接時に使用する起点となる質問を設定します。これにより、面接官の力量による情報収集のばらつきを抑えることができます。例えば、「主体性がある人」を求める場合、以下のような質問が考えられます。

「前職においてリーダーシップを発揮して成果を上げた経験について教えてください。」

「学生時代に、あなたが中心となって行った取り組みの中で、最も成果を上げたことは何ですか?」

STEP3. 起点となる質問を中心に、掘り下げ質問を繰り返す

3段階目では、起点となる質問への回答を深掘りし、求職者の素養や能力・スキルをさらに見極めるための掘り下げ質問を検討します。この際、「状況(Situation)」「課題(Task)」「行動(Action)」「結果(Result)」の観点(STARメソッド)を意識すると良いでしょう。

例えば、「前職においてリーダーシップを発揮して成果を上げた経験について教えてください」という質問を起点とするなら、以下のように掘り下げていきます。

STEP4. 評価項目および採用基準をもとに合否を判定する

最後の4段階目では、起点質問と掘り下げ質問を通じて求職者から引き出した情報をもとに、あらかじめ設定した採用基準と照らし合わせて合否を判定します。このステップを踏むことで、より客観的で納得感のある採用判断が可能になります。

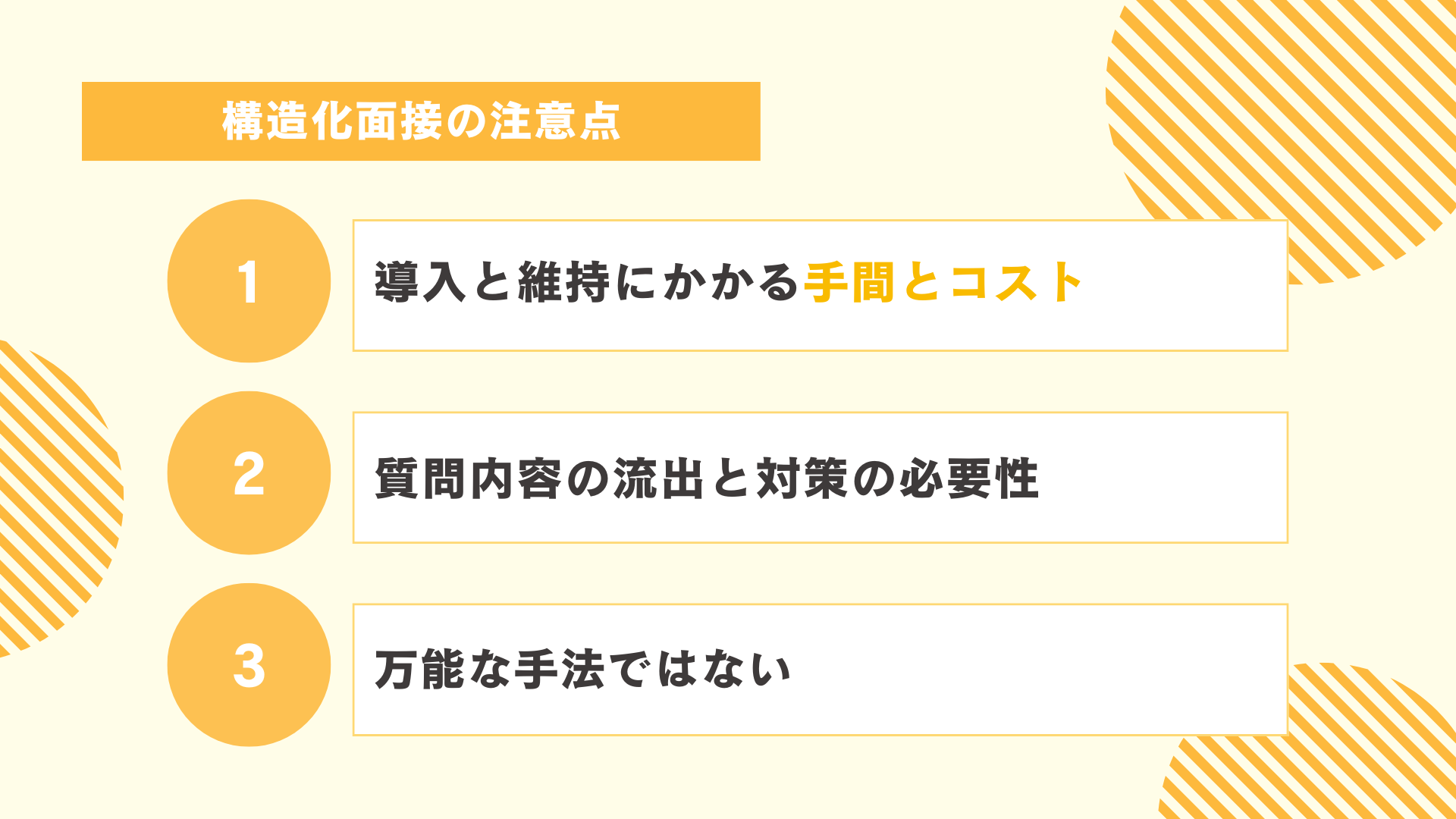

構造化面接の注意点

構造化面接を導入する際は、以下の3点に注意しましょう。

1. 導入と維持にかかる手間とコスト

構造化面接の実施には、多くの工数がかかります。このハードルの高さから、導入を断念する企業も少なくありません。

具体的には、採用基準や評価項目の一からの見直し、質問内容の決定が必要です。また、面接官への研修やロールプレイによる教育、関係部署への情報共有も欠かせません。公正な採用活動に不可欠な手法ではありますが、準備と浸透には時間がかかることを覚悟した上で導入を検討しましょう。

2. 質問内容の流出と対策の必要性

構造化面接で毎回同じ質問を繰り返していると、求職者の間で「どんな質問をされるか」「どう答えるべきか」といった情報が出回ってしまう恐れがあります。事前に「模範解答」を用意されてしまうと、候補者の本音や事実を引き出すことが難しくなり、自社とのマッチ度を正確に見極められません。

このため、採用基準は維持しつつも、質問内容は定期的に変更する必要があります。一度決めた質問リストの変更は手間がかかるように感じるかもしれません。しかし、面接の公平性を保ち、精度をさらに高めるためにも、PDCAサイクルを回して質問事項の見直し・改善を定期的に行いましょう。

3. 万能な手法ではない

構造化面接は、面接官の主観や評価のばらつきを防ぎ、公正な採用面接を行うための手法ですが、完全無欠ではありません。

どれほど客観的な評価を心がけても、最終的には面接官個人の判断に委ねられるため、主観や技量によるばらつきをゼロにすることは不可能です。そのため、コストはかかりますが、適性検査による科学的・客観的な指標も組み合わせて評価することをおすすめします。これにより、面接の精度を一層高められるでしょう。

また、面接の目的は「候補者を正しく評価すること」だけではありません。採用競争が激化している現代では、企業が候補者に「選ばれる」時代です。優秀な人材を獲得するためには、面接を通して入社意欲を高める必要があります。

したがって、「マニュアル通りに進めること」だけを目的とするのではなく、候補者の状況に応じて各質問の時間配分を変えたり、候補者が優秀だとすぐに判断できた場合は逆質問の時間を長めにとるなど、構造化面接の形式を保ちつつも「候補者一人ひとりに寄り添った面接」を目指しましょう。

ただし、動機づけ自体を主目的とするのであれば、面接内容を工夫するよりもカジュアル面談の導入がおすすめです。一次面接の前にカジュアル面談を組み込むことで、志望度や企業理解度の向上、そしてミスマッチの防止が図れます。

このまま使える面談・面接マニュアル

面談・面接初心者にオススメ!候補者の入社意欲を高め、的確に見極めができるコツをわかりやすく紹介します

構造化面接の質問例

構造化面接では、あらかじめ質問を定めて共通の質問集を作成することが大切です。ここでは、質問集作成の参考となる質問例をテーマ別にご紹介します。

基本的な質問例

これらの質問は多くの面接で用いられますが、自社の採用基準に関わらない質問は含める必要はありません。

過去の行動に焦点を当てた質問例(STAR法)

候補者の能力、考え方、気質を確認するために、過去の行動に焦点を当てた質問は有効です。STAR法を活用することで、以下の4つの要素を漏れなく確認できます。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| Situation(状況) | どのような状況でしたか? |

| Task(課題) | 何が課題でしたか?何を目標にしましたか? |

| Action(行動) | どのように行動しましたか?どのような役割を担いましたか? |

| Result(結果) | どのような結果に至りましたか?どのような成果を得ましたか? |

より具体的には、以下のような質問が良いでしょう。「状況+課題」「課題+行動」「行動+結果」のように、2つの要素を組み合わせた質問も効果的です。

| 質問 | 意図(組み合わせ要素) |

|---|---|

| 誰かと協力して取り組んだ活動の中で、困難に直面した時の状況を教えてください。 | 状況+課題 |

| その際の課題と、どのように解決したかを教えてください。 | 課題+行動 |

| ご自身で目標を設定し、達成した時のことを教えてください。 | 課題+結果 |

| 過去にプレッシャーを感じた出来事と、どのように対処しましたか? | 状況+行動 |

| 何かミスをしてしまった時、どのように対処しましたか? | 行動+結果 |

| 誰かと意見が対立した際、どのように解決しましたか? | 課題+行動 |

| 失敗した経験と、そこから得た学びについて聞かせてください。 | 結果+学び(補足要素) |

未来の状況で対応力を試す質問例

未来の状況を想定した質問は、候補者の対応力、思考力、気質を測るのに役立ちます。具体的には、以下のような質問があります。

| 質問 | 意図(測りたい要素) |

|---|---|

| お客様からクレームを受けた場合、どのように対応しますか? | 対応力・ストレス耐性・対人スキル |

| 未経験の仕事を任された場合、どうしますか? | 学習意欲・適応力・自律性 |

| 他の社員が起こしたミスであなたが注意を受けた時、どのように対処しますか? | 責任感・感情のコントロール・チーム意識 |

| 部署内の打ち合わせで同僚と意見が対立した場合、どのように対処しますか? | 協調性・論理的思考・対話力 |

| 他部署の上司から緊急の仕事を直接依頼された際、どのように対応しますか? | 優先順位の判断・柔軟性・関係調整力 |

自社が求める能力の有無と応用力を測る質問例

「自社が求める能力を有しているか」そして「その能力を応用する力があるか」を測るための質問です。一つの能力に対して過去と未来、両方の視点から質問することで、より正確な評価が可能です。

ここでは「リーダーシップ」を例に質問例を紹介します。

リーダーシップの有無を測る質問(過去視点)

| 質問 | 意図(測りたい要素) |

|---|---|

| 皆で協力して何かを成し遂げた経験はありますか?その時、どのような役割でしたか? | 協働経験・主体性・役割認識 |

| (リーダー的な役割だった場合)リーダーとして具体的にどのような行動を取りましたか? | 指導力・調整力・問題解決力 |

| (リーダー以外の役割だった場合)チームのためにどのような行動を取りましたか? | チーム貢献・補完的思考・協調性 |

応用力を測る質問(未来視点)

| 質問 | 意図(測りたい要素) |

|---|---|

| 入社後、プロジェクトリーダーに任命された場合、どのような点を意識しますか? | リーダーシップ意識・目標設定・計画性 |

| プロジェクトメンバーの士気の低下を感じた場合、リーダーとしてどのように対処しますか? | モチベーション管理・観察力・働きかけ |

| プロジェクトチーム内で意見の不一致が生じた場合、リーダーとしてどのように対処しますか? | ファシリテーション・合意形成・対話力 |

| 入社後、新入社員でプロジェクトチームが結成される場合、どのような役割を担いたいですか? | 積極性・挑戦意欲・主体性 |

特定のスキルを評価するための質問例

特定の能力を評価するための質問例をご紹介します。ここでは「膨大な数字から情報を精査する能力」を測りたいと仮定します。こうした具体的な能力を測る場合、候補者に過去の実績を話させるよりも、以下のように面接の場で状況を再現する方が効果的です。

特定の能力を評価するための質問例・シミュレーション例

| 測りたい能力 | 質問・アクションの例 | 評価の観点 |

|---|---|---|

| 膨大な情報を精査する力 | 多くの情報が掲載された用紙を渡し、制限時間内に回答してもらう。 | 必要な情報を見抜き、要点を押さえて回答できるか(緊張下での情報処理力) |

| プレゼンテーション能力 | 今から渡す物をプレゼンテーションして、私たちに「欲しい」と思わせてください。 | 伝え方の工夫・説得力・表現力 |

| 対応力 | プレゼンの場で想定外の質問を投げかけ、即興で対応してもらう。 | 柔軟性・思考のスピード・ストレス耐性 |

| 発想力 | ありふれた日用品を「自社製品」として売り込むとしたら、どう紹介しますか? | 創造性・視点の独自性・準備力(企業理解) |

このまま使える面談・面接マニュアル

面談・面接初心者にオススメ!候補者の入社意欲を高め、的確に見極めができるコツをわかりやすく紹介します

構造化面接でよくある5つの失敗パターンと回避策

構造化面接を導入したものの、期待した効果が得られず悩む企業は少なくありません。適切に運用しなければ、形骸化した面接になってしまう危険性があります。ここでは、構造化面接でよく見られる5つの失敗パターンと、実践的な回避策を紹介します。

失敗1. 質問が抽象的で候補者の具体的な行動が見えない

「チームワークを発揮した経験を教えてください」といった抽象的な質問では、候補者の実際の行動や思考プロセスを把握できません。面接官が知りたい情報を引き出せず、表面的な回答に終始してしまいがちです。

回避策として、STAR法を活用した具体的な質問設計が有効です。

上記のように、段階的に掘り下げましょう。状況・課題・行動・結果を明確に分けて質問すれば、候補者の行動特性を正確に見極められます。

失敗2. 評価基準が曖昧で面接官によって判断がブレる

評価基準を「コミュニケーション能力が高い」「リーダーシップがある」といった抽象的な表現だけで設定すると、面接官によって解釈が異なり評価がブレてしまいます。

そのため、評価基準の具体化が重要です。主な評価項目と基準の例は、以下のとおりです。

| 評価項目 | 5点(最高) | 3点(標準) | 1点(最低) |

|---|---|---|---|

| 問題解決力 | 複雑な課題を分析し独自の解決策を提示できる | 一般的な手法で問題に対処できる | 問題の本質を理解できていない |

| 主体性 | 自ら課題を発見し周囲を巻き込んで実行できる | 指示があれば積極的に取り組める | 受け身の姿勢で行動が遅い |

上記のように各評価項目を段階的に定義すれば、面接官間の認識のズレを防げます。定期的に面接官同士で評価のすり合わせを行い、基準の理解を深めていきましょう。

失敗3. 機械的な進行で候補者の志望度を下げてしまう

決められた質問を淡々と投げかけるだけでは、候補者に「事務的で冷たい企業」という印象を与えかねません。優秀な人材ほど企業の雰囲気を敏感に感じ取り、入社意欲が低下してしまう危険性があります。

面接の冒頭5分間でアイスブレイクを実施し、リラックスできる雰囲気を作りましょう。「今日はここまでどのくらいかかりましたか」といった軽い会話から始めます。質問の合間には候補者の回答に共感を示したり「詳しく聞かせてください」と関心を表現したりします。

構造化面接の枠組みを維持しながらも、候補者一人ひとりに向き合う姿勢を忘れないようにしましょう。

失敗4. 同じ質問の使い回しで模範解答が出回る

長期間同じ質問を使い続けると、SNSや口コミサイトで質問内容が共有され、候補者が事前に模範解答を準備してくるようになります。建前の回答ばかりで本音を引き出せず、正確な見極めができません。

質問のバリエーションを複数パターン用意し、3〜6ヶ月ごとにローテーションする運用が効果的です。「チームで困難を乗り越えた経験」という同じテーマでも、「メンバーとの意見対立をどう解決しましたか」「予定通り進まないプロジェクトでどう軌道修正しましたか」など、切り口を変えて質問しましょう。

失敗5. 全職種に同じ質問を使い有効性が低下する

営業職とエンジニア職では求められる能力が大きく異なるにもかかわらず、同じ質問セットを使用すると適性を正確に測れません。職種ごとの特性を無視した画一的な評価では、採用精度が著しく低下します。

職種別・ポジション別に質問セットをカスタマイズしましょう。営業職なら「断られ続けた見込み客をどう攻略しましたか」、エンジニア職なら「技術的な壁にぶつかったときどう解決しましたか」と職務に直結する質問を設計します。共通質問で基礎的な適性を確認したあと、職種別の専門質問で実務能力を深掘りする二段構えが効果的です。

構造化面接の導入成功事例|3社の実践例

構造化面接を実際に導入し、採用の質を向上させた企業の取り組みを紹介します。各社がどのような工夫を行い、どのような成果を得たのか、具体的な実践例から学んでいきましょう。

事例1. 株式会社ヌーラボ|Googleドキュメント活用で評価の統一化

株式会社ヌーラボは、公平かつ客観的な採用判断を目指して構造化面接を導入しました。同社の特徴は、面接プロセス全体をGoogleドキュメントで管理している点です。

面接前には質問リストを記載したドキュメントを候補者ごとにコピーし、面接官が回答内容をリアルタイムで記録します。面接開始30分前に候補者のレジュメを確認しながら質問リストを肉付けする事前ミーティングを実施し、各面接官が深掘りしたいポイントをすり合わせます。

面接後はドキュメント上で複数の面接官が評価コメントを共有し、候補者間の比較を容易にしました。質問の抜け漏れを防止しながら、効率的に面接を進行できる仕組みを構築しています。ドキュメント管理により採用プロセスの透明性が高まり、面接官間の認識のズレも大幅に減少しました。

事例2. 株式会社Another works|カルチャーマッチ重視の役員面接

株式会社Another worksは、採用を経営の最重要課題と位置づけ、独自の構造化面接を確立しました。同社が重視するのは、スキルマッチ以上にカルチャーマッチです。

創業間もないスタートアップである同社は、目指す組織像から逆算して必要な価値観を採用基準として明確化しています。役員面接では、管掌役員が実務スキルを評価する一方、管掌外の役員が事前に設定した評価基準に基づいて価値観の適合性を判断します。

同社の採用基準と評価体制は、以下のとおりです。

| 評価者 | 評価項目 | 評価方法 |

|---|---|---|

| 管掌役員 | >業務スキル・実務経験 | 専門知識に基づく質問 |

| 管掌外役員 | 価値観・カルチャー適合性 | 構造化面接による評価 |

上記の体制により、候補者を多角的に評価できる仕組みを実現しています。複数の視点から見極めを行うため、入社後のミスマッチを効果的に防いでいます。

事例3. 株式会社アトラス|半構造化面接への移行で柔軟性を確保

株式会社アトラスは、完全な非構造化面接から半構造化面接に移行し、候補者の見極め精度を向上させました。全ての質問を事前に固定するのではなく、必須質問と自由質問を組み合わせる方式を採用しています。

必須質問で基礎的な能力や適性を確認したあと、面接官が候補者の回答に応じて臨機応変に深掘り質問を行います。採用マッチング率を高めるため、求める人物像の再定義にも着手しました。評価基準を「志向性や考え方」と「経験や過去の行動」に明確に分類し、特に後者を重視する方針に変更しています。

構造化面接の客観性を保ちながら、候補者の個性や潜在能力も引き出せる柔軟な面接スタイルが確立できました。評価基準の明確化により面接官間のブレが減少し、採用後の活躍度も向上しています。 このまま使える面談・面接マニュアル 面談・面接初心者にオススメ!候補者の入社意欲を高め、的確に見極めができるコツをわかりやすく紹介します

構造化面接を支援するツールとテクノロジー

AI面接システムによる構造化面接の精度と効率アップ

AI面接システムは、候補者への質問から評価まで自動化し、構造化面接の精度を飛躍的に高めます。候補者がスマートフォンやパソコンから好きな時間に面接を受けられるため、日程調整の手間が不要です。

AIは候補者の回答内容だけでなく、声のトーンや話す速度、表情といった非言語情報も分析します。統一されたアルゴリズムで全候補者を評価するため、面接官の主観が入り込む余地がありません。大量の応募者がいる場合でも、並行して面接を進められる点が大きな強みです。

評価結果はスコアとレポート形式で自動生成されるため、採用担当者は効率的に候補者を比較できます。遠方に住む候補者や海外在住者にもアプローチしやすく、採用の間口を広げられるでしょう。

採用管理システム(ATS)での質問・評価基準の一元管理

採用管理システム(ATS)を活用すれば、質問項目や評価基準をクラウド上で一元管理できます。複数の面接官が同じプラットフォームにアクセスし、最新の質問リストと評価基準を共有する仕組みです。

主なATSの機能と活用メリットは、以下のとおりです。

上記の機能により、面接準備の時間を大幅に削減できます。採用データが蓄積されるため、過去の面接結果を分析して質問内容を継続的に改善していけるでしょう。

面接官トレーニングとロールプレイ

どれほど優れた質問リストを用意しても、面接官が適切に運用できなければ効果は半減します。定期的なトレーニングとロールプレイの実施が、構造化面接の成功には不可欠です。

トレーニングでは、評価基準の解釈を面接官同士で徹底的にすり合わせます。「主体性が高い」という評価項目に対して、面接官Aは「自ら提案する姿勢」を重視し、面接官Bは「困難に立ち向かう力」を重視するといった認識のズレを解消します。

ロールプレイでは、面接官役と候補者役を交互に体験し、質問の仕方や掘り下げ方を実践的に学びます。機械的にならず候補者の本音を引き出すコミュニケーションスキルも磨けます。四半期に一度程度の頻度で実施し、面接の質を維持していきましょう。

まとめ

構造化面接は、面接官のスキルや経験に左右されず、統一された基準で面接を行うことを可能にします。これにより、面接官による評価のばらつきを抑え、すべての面接官が同じ評価基準のもとで公正に採用合否を判断できるようになります。

評価基準を明確化することで、優秀な人材を逃してしまうリスクを低減し、反対に期待に反した人材を採用してしまうといったミスマッチを防ぐことができます。

ただし、構造化面接で候補者が話す内容の信憑性は、それだけでは判断できません。そのため、リファレンスチェックを組み合わせることが大事です。リファレンスチェックにより、客観的な情報も含めて候補者を見極めることで、より精度の高い採用判断が可能になります。

このまま使える面談・面接マニュアル

面談・面接初心者にオススメ!候補者の入社意欲を高め、的確に見極めができるコツをわかりやすく紹介します

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【第1弾】スタートアップ採用ブック:優秀な人材を獲得するための完全ガイド(165ページ)解説

- 面接・面談

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用広報

【2026年最新版】面接評価シートの作り方|運用のコツや失敗を防ぐ対策

- 面接・面談

【第6弾】5章:スタートアップ中途採用の基本【選考・面接】

- 面接・面談

【採用力UP】面接官トレーニングとは?求められる3つのスキルと効果をご紹介!

- 面接・面談

【2025年最新版】面接代行サービスのおすすめ24選!サービスそれぞれの特徴や選び方のポイントを徹底解説

- 面接・面談

- 採用代行

【企業向け】カジュアル面談質問70選|成功に導く5つのポイントも紹介!

- 面接・面談