採用・労務・経理に関するお役立ち情報

企業の採用活動には、新卒採用と中途採用があります。新卒採用とは、主に大学や大学院、専門学校などを卒業する見込みの学生、または卒業後間もない学生を採用することです。

では、そもそもなぜ企業は新卒採用を行うのでしょうか。また、新卒採用を通してどのような人材を獲得しようとしているのでしょうか。この記事では、企業側が新卒採用を実施する狙いや、新卒採用における課題を踏まえた上で、学生と企業がより良い就職・採用活動を行うためのポイントについて解説します。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

目次

新卒採用とは

そもそも「新卒」とは、新規学校卒業予定者の略称で、学校教育法に基づき高等学校、高等専門学校・短期大学、大学を卒業、または大学院を修了する学生を指します。

厚生労働省の「青少年雇用機会確保指針」では、卒業後3年以内で正社員としての就業経験がない既卒者を新卒として扱う指針が設けられています。

つまり、「新卒採用」は、正社員としての就業経験がない学校卒業見込みの学生を採用することであるといえるでしょう。

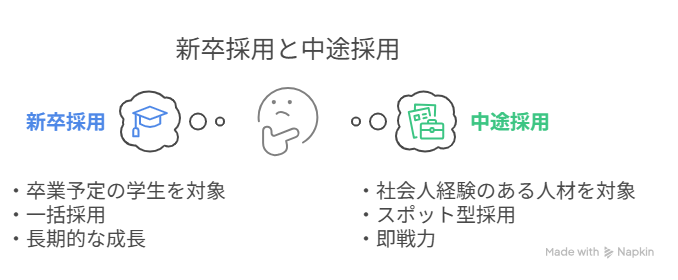

中途採用との違い

新卒採用は卒業予定の学生を対象とした一括採用であるのに対し、中途採用は社会人経験のある人材を対象としたスポット型の採用活動です。

中長期的な教育を前提にポテンシャルを重視するならば新卒採用が、スキルや経験を重視する即戦力採用ならば中途採用の方が適しています。

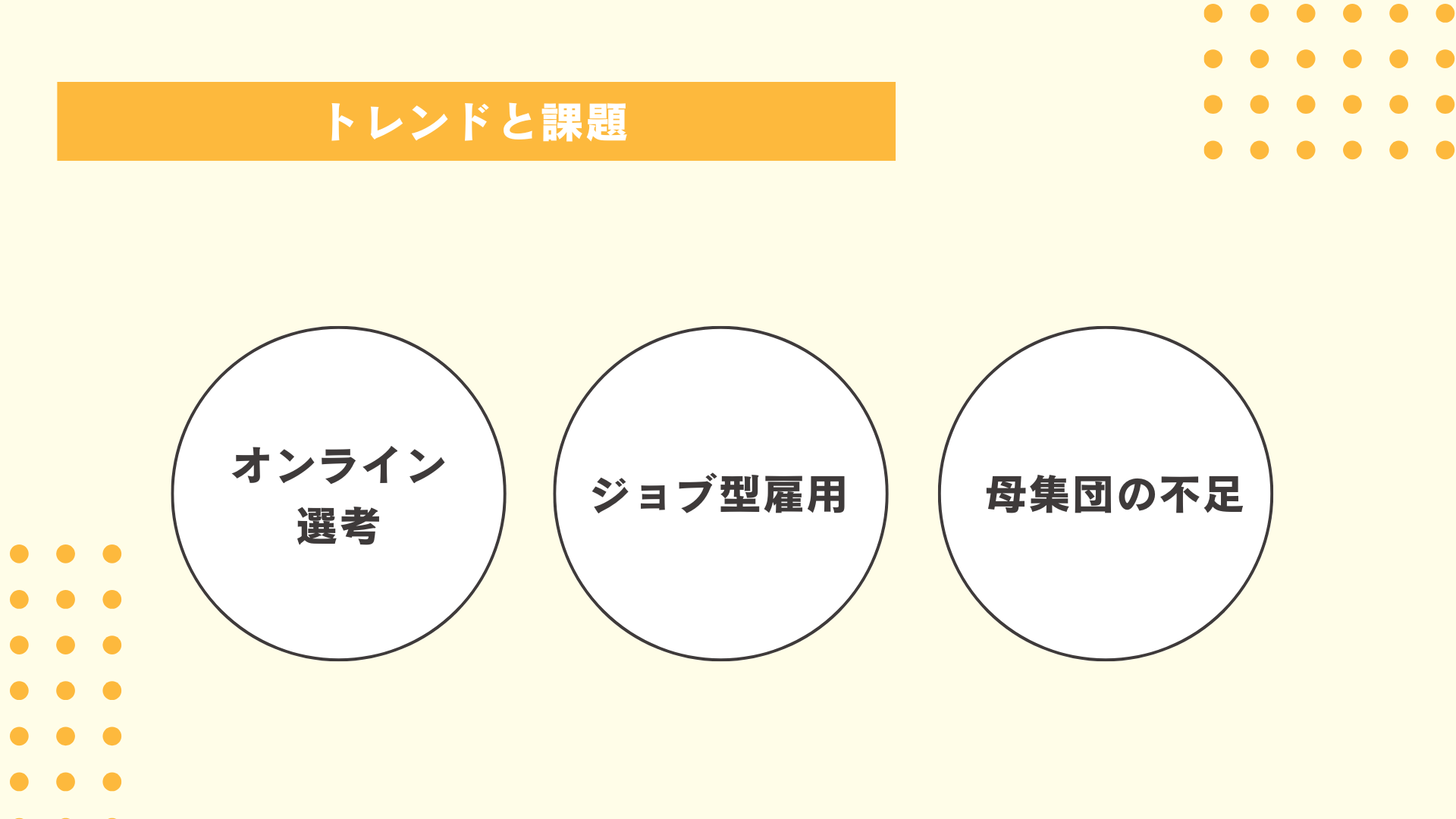

近年の新卒採用市場のトレンドと課題

時代に合わせて採用スタイルを変化させていくことが大事です。近年の新卒採用市場におけるトレンドと課題は何でしょうか。

オンライン選考

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、オンライン選考を導入する企業が急速に増加しました。

オンライン選考のうち、WEB面接は、企業の面接担当者と応募者をインターネット回線で接続し、パソコンやスマートフォンなどのデバイスを通じて実施するものです。

通信環境とデバイスがあれば、遠隔地からでも面接できる点がメリットです。選考のための移動が不要になるため、企業側と学生側の双方にとって、交通費の節約や移動時間の短縮に繋がります。

一方で、対面面接と比較してとなる画面越しのやり取りのため、雰囲気や表情といった非言語情報を読み取りにくいという側面があります。

関連記事:https://marugotoinc.jp/blog/interview-question/

ジョブ型雇用

社会情勢の変化に伴い、注目を集めている人事制度がジョブ型雇用です。

ジョブ型雇用では、就業者が専門的な技能を発揮し、特定の職種で勤務することを前提としています。企業は職務内容、勤務地、時間などの条件を「ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)」で明確に示した上で就業者と雇用契約を結び、就業者は契約範囲内の業務に従事します。

就業者には高い業務遂行能力が求められますが、高度な専門性やスキルを活かし、自身のキャリアを積み重ねていくことが可能です。また、基本的に別の部署への異動や転勤がない点も特徴の一つです。

日本の新卒採用は、一社で長期間働くことを前提に、採用した人材を育成していくメンバーシップ型雇用が主流です。しかし、近年では「転勤がない」「専門性を高めたい」といった理由から、ジョブ型雇用に関心を持つ学生も増加傾向にあります。

母集団(エントリー数)の不足

近年における採用活動の課題として、母集団(エントリー数)の不足が挙げられます。学生側も応募企業数を厳選し、就職活動に取り組む傾向が見受けられます。

この状況を踏まえると、今後、企業がより志望度の高い学生に選ばれるためには、これまで以上に学生との質の高いコミュニケーションが重要になると言えるでしょう。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

新卒採用のメリット

中途採用とは異なり、即戦力とはなりにくい新卒採用。それでも企業が時間やコストをかけてまで採用を行うのはなぜでしょうか。疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

そこでまず、新卒採用だからこそ得られる5つのメリットをご紹介します。

1.幹部候補の優秀な人材を獲得できる

1つ目は、将来の幹部となり得る優秀な人材を獲得できる点です。

新卒採用では、毎年約45万人もの学生が一斉に就職活動を行うため、中途採用と比較してマーケットが大きく、優秀な人材と出会える可能性が高まります。

また、中途採用で幹部候補を採用する場合、難易度が高くコストもかかりますが、新卒採用であれば高いポテンシャルを持った人材を比較的低いコストで採用できます。

若手のうちから多様な業務を経験させることで、企業理念や自社の強みを深く理解した上で経営判断ができる人材へと育成することが期待できます。

2.中途採用と比較して採用コストを抑えられる

2つ目は、中途採用と比較して採用コストを抑えられる点です。

中途採用の採用単価が一人あたり約84.8万円であるのに対し、新卒採用の場合は約72.6万円と、約12.2万円の差があります。

特に人材紹介サービスを利用する場合、理論年収の約35%を成果報酬として支払うため、会社規模が大きく年収の上がり幅が大きい企業ほど、新卒採用と中途採用の採用単価の差は大きくなる傾向があります。

3.組織の活性化・成長につながる

3つ目は、組織の活性化と安定した成長につながる点です。

新卒社員の入社は既存社員にとって良い刺激となり、教育担当となった社員の成長や、上司のマネジメント能力の向上を促します。

また、転職が比較的多い中途採用とは異なり、新卒採用では長期的な就業が期待できるため、企業の安定した成長にも貢献するでしょう。

さらに、若手社員が加わることで社員の年齢構成がより均等になり、組織の多様性を高めることができる点もメリットとして挙げられます。

4.企業カルチャーが浸透しやすい

4つ目は、企業カルチャーを継承できる点です。

中途採用の場合、前職での考え方や自身のやり方に固執してしまい、企業カルチャーとの不適合が理由で退職に至るケースが少なくありません。

しかし新卒採用の場合、多くは初めての就職となるため会社への愛着が育まれやすく、企業が重視する価値観や使命(ミッション)を含むカルチャーが浸透しやすい傾向にあります。

そのため、新卒社員は将来的に企業カルチャーを継承していく担い手としても期待できるでしょう。

5.選考や研修の計画が立てやすい

5つ目は、選考や研修の計画を立てやすい点です。新卒採用では、一般的に以下の通り採用スケジュールが明確に定められています。

卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降

卒業・修了年度の6月1日以降

卒業・修了年度の10月1日以降

したがって、その都度行う中途採用とは異なり、ゴールから逆算して計画的に準備を進めることが可能です。

また、求める人物像や採用対象も毎年ほぼ変わらないため、募集要項や選考形式を大幅に変更する必要がなく、前年度の改善点を活かして採用活動の質を高めることができます。

さらに、入社時期が全員同じであるため、まとめて入社準備や研修を進められる効率の良さもメリットです。研修を通じて同期との繋がりも生まれるため、早期退職の抑制という派生的な効果も期待できるでしょう。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

新卒採用における5つの注意点

メリットがある一方で、新卒採用だからこそ注意すべき点やデメリットが存在するのも事実です。

これからご紹介する5つの注意点も理解した上で、新卒採用を始めるべきかどうか判断しましょう。

1.採用担当者の負担が大きい

1つ目は、募集開始から入社までの期間が長く、採用担当者の負担が大きい点です。

中途採用の場合、応募があればすぐに選考を行い、内定となれば通常約2ヶ月後に入社となります。

しかし新卒採用の場合、約1年を通して採用活動が行われる上、内定から入社まで約半年もの期間が空くため、内定後のフォローにも力を入れなければなりません。

そのため、中途採用と比較して多大な労力を必要とする点がデメリットと言えるでしょう。

2.教育コストがかさむ

2つ目は、中途採用と比較して教育コストがかさむ点です。

中途採用は即戦力として採用するため、教育コストはほぼ不要で、OJTで業務を覚えてもらうのが通常です。

しかし新卒採用は就労経験がないため、業務知識に加え社会人としての基本スキルも自社で教える必要があり、数週間から数ヶ月の新人研修や研修準備にコストがかかります。

一括研修の効率性はあるものの、教育範囲が広い点はデメリットです。

3.ミスマッチが生じやすい

3つ目は、ミスマッチが起こりやすい点です。

新卒採用は中途採用と異なり、就労経験がありません。そのため、働くことへのイメージが曖昧で、仕事内容や職場環境への理解が浅く、結果としてミスマッチが生じやすい傾向があります。

中途採用であれば、入社後のギャップを埋めるために必要な情報を自ら聞き出せますが、就労経験のない学生の場合、そもそもどんな情報が必要なのかも分かりません。

そのため、新卒採用でミスマッチを防ぐには、学生からの質問を待つのではなく、企業側から積極的に情報を発信していくことが肝となります。

4.戦力化に時間がかかる

4つ目は、戦力化に時間がかかる点です。

中途採用は即戦力となる場合がほとんどですが、新卒採用は一人前の社員になるまで数ヶ月から1年ほどを要します。

しばらくは直接的な利益に貢献しないため、給与や教育コストなどが大きな「先行投資」となります。

5.景気変動に左右されやすい

5つ目は、採用の難易度が景気変動に左右されやすい点です。

一般的に好景気の場合は、求職者数よりも求人数が多い「売り手市場」となります。

売り手市場では求職者優位となるため、大手企業に人気が集中し、中小企業が優秀な人材を獲得するのは困難になるでしょう。

学生からの人気や知名度が高い企業は問題ありませんが、新卒採用を始めたばかりで認知度の低い企業にとっては、大きな懸念点となります。

新卒採用と中途採用のメリット・デメリットを比較

新卒採用と中途採用は、どちらか一方が優れているのではなく、採用目的に合わせて使い分けることがポイントです。

下図を参考に、改めて新卒採用と中途採用の違いをご確認ください。

| 新卒採用 | 中途採用 | |

|---|---|---|

| 採用対象 | 高等学校、高等専門学校・短期大学、大学を卒業、または大学院を修了する学生 | 就労経験者 |

| 想定入社時期 | 高校・大学卒業後の4月 (※会社によって9〜10月入社の秋採用もあり) | 不定期 |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

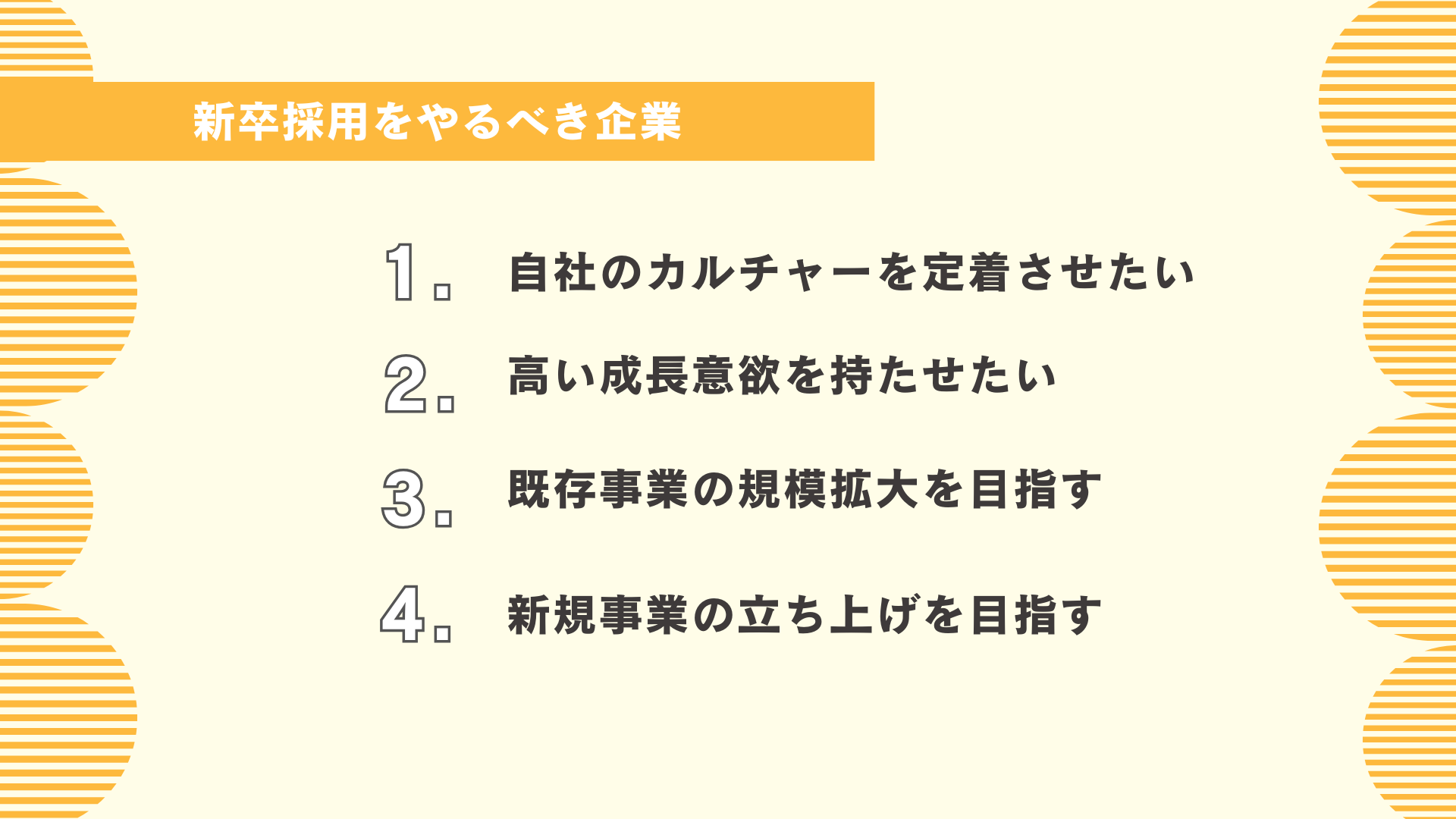

新卒採用をやるべき企業とは

どのような採用目的であれば新卒採用が適しているのでしょうか。新卒採用を実施すべき企業の特徴として、以下4点が挙げられます。

1.自社のカルチャーを定着させたい企業

自社のカルチャーを醸成し、定着させたい企業には新卒採用が適しています。

新卒採用は中途採用と比較して企業カルチャーが浸透しやすく、若いうちからカルチャーを受け継いだ人材が増えることで、自然と組織の一体感が生まれるでしょう。

2.高い成長意欲を持たせたい企業

社員の成長意欲を高めたい企業にも新卒採用は適しています。

新卒採用で入社する社員は、早期に一人前の社会人になることを目指し、高い成長意欲を持っている場合が多く見られます。

新入社員の成長意欲が高いことは、同じ部署で働く社員や教育担当者のモチベーション向上にも繋がり、組織全体の活性化が期待できるでしょう。

3.既存事業の規模拡大を目指す企業

既存事業の規模拡大を目指す企業にも新卒採用は適しています。

既存の仕組みを吸収する力は、若く就労経験のない新卒採用の方が一般的に高いと考えられます。

そのため、業務が体系化され、新人の受け入れ体制が整っている既存事業においては、新卒採用による人材確保がおすすめです。

4.新規事業の立ち上げを目指す企業

新規事業の立ち上げを目指す企業には新卒採用が適しています。若手から企業文化を浸透させ、組織の一体感を高めます。社員の成長意欲を高めたい企業にも有効で、新卒社員の向上心は組織全体の活性化に繋がります。

また、柔軟な視点を持つ新卒者の力は新たな価値を生み出し、主体性を育みます。先輩社員も未経験の分野では対等に参画でき、責任感が育まれます。

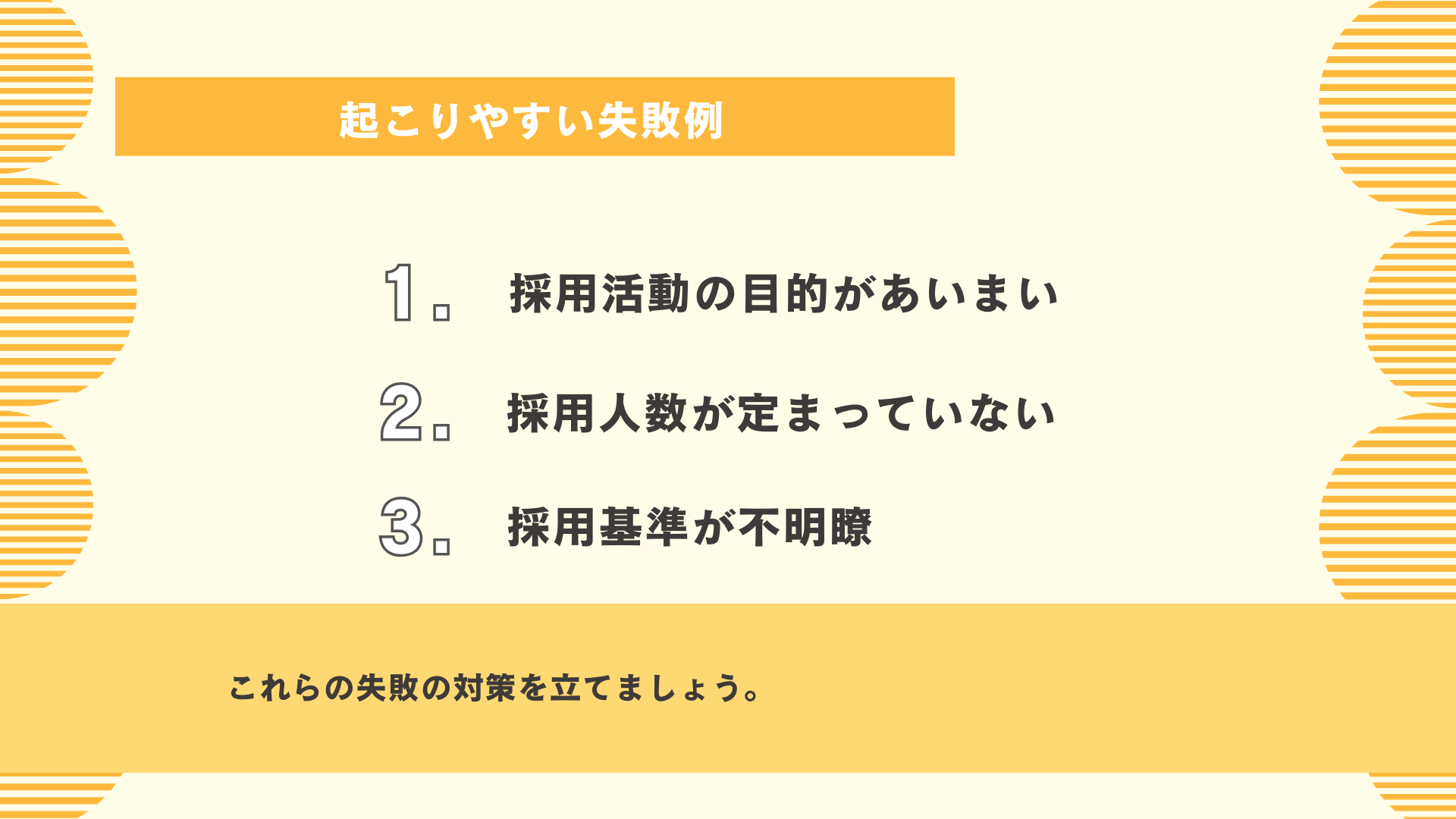

新卒採用時に起こりやすい失敗例

ここでは、新卒採用時に起こりやすい典型的な失敗例として、いくつかのパターンをご紹介します。

採用活動の目的があいまい

採用活動では、企業の目的を明確にし、最適な戦略を練る必要があります。しかし、目的が曖昧なまま始めるケースも少なくありません。

よくある失敗例は、目的のない新卒採用による社内のいびつな年齢構成です。組織の年齢構成は長期的な視野で考える必要があり、数年〜数十年後を見据えた判断が求められます。目の前の採用に注力するあまり、年齢バランスが不適切になることも。例えば、高齢社員が多い企業では、新卒採用にこだわるべきか慎重な判断が必要です。

新卒採用で平均年齢が下がっても、年齢差による従業員間のギャップは埋まりにくく、離職や人間関係悪化のリスクも。この場合、中間の年齢層を中途採用で先行して獲得する方が有効な場合もあります。

採用人数が定まっていない

採用成功には、優秀な人材獲得に加え、入社後の手厚いフォロー体制が不可欠です。優れた人材も、育成システムが不十分ではポテンシャルを活かせません。

そこで重要なのが「明確な採用人数の設定」です。自社のリソースや育成ノウハウを踏まえ、現実的に育成可能な人数を慎重に検討する必要があります。

また、複数プロセスで行う新卒採用では、応募者の母数も逆算が重要です。採用市場や工程を分析し、目標とすべき母集団の規模を十分に検討することが大切です。

採用基準が不明瞭

必要なスキルや経験が明確な中途採用に対し、新卒採用はどうしても採用基準が曖昧になりがちです。不明確な基準で選考を行えば、採用後のミスマッチが生じやすく、パフォーマンス低下や離職率増加を招きます。

また、曖昧な採用基準は、その後の人材育成、人事評価、人員配置の基準のブレにも繋がり、軸のある組織づくりを阻害します。焦って採用活動を始める前に、まずは自社の課題や将来像にじっくり向き合い、新卒採用の目的とビジョンを明確にすることが大切です。

新卒採用を開始する前に知っておくべきポイント

新卒採用に限らず、今後の採用活動では、候補者が適切な判断を下せるよう、ウェブサイト、SNS、リクルーター、求人広告といった多様なチャネルを通じた透明性の高い情報公開が不可欠となります。

ここからは、Z世代の特徴を踏まえ、新卒採用を開始する前に知っておくべき4つのポイントを詳しく解説します。

多様な採用手法への対応

採用手法が多様化する現代において、求人サイトや自社HPの充実だけでなく、多様な手法への対応が不可欠です。

オファー型サイト(逆求人サイト)では、学生が登録した情報を企業が確認し、興味を持った学生にオファーを送るため、ミスマッチを防ぎやすいのが特徴です。

SNS活用も有効です。オフィスの雰囲気や社員のリアルな声を公開することで、学生はより具体的な企業イメージを持てます。また、SNSは広範な層にリーチできるため、潜在的な応募者への認知度向上も期待できます。

潜在層への訴求力を持つSNS活用は、現代の採用活動において重要な戦略と言えるでしょう。

求める能力をもつ人物像を明確にする

中途採用は一定のキャリアから即戦力が期待できる一方、新卒採用は職務経験がないためポテンシャル採用となります。

その際、入社後にどのような能力の発揮を期待するか検討が必要です。「行動力」「問題解決力」「積極性」「基礎学力」など、自社が求める能力を持つ人物像を、企業文化を踏まえて明確にしておくことが重要です。

内定辞退を防ぐためにコミュニケーションを図る

せっかく内定を出しても、内定者数の半数近くが辞退するというデータがあります。一定数の辞退は想定すべきですが、可能な限り避けたいものです。

そのため、先輩社員との座談会や内定者同士の交流を目的とした食事会などを開催し、内定者の不安解消に向け定期的なコミュニケーションを図ることが有効です。

また、内定者の家族へのアプローチも有効です。家族の反対による辞退も少なくありません。安心して入社してもらえるよう、家族に自社を知ってもらう機会を設けてはいかがでしょうか。

離職率を下げるために定期的なフォローをする

厚生労働省の発表によれば、新規大卒者の3年以内離職率は約3割です。早期離職を防ぐためには、採用前に透明性の高い情報公開と明確な労働条件の提示が重要となります。特に新卒者に対しては、良い側面だけでなく厳しい側面も伝え、「こんなはずではなかった」という入社後のギャップを減らすことが、離職率の低下に繋がります。

また、困難を乗り越えた先のキャリアパスを示すことは、学生に希望を与える上で有効です。

採用後の定期的なフォローも不可欠です。新しい環境に慣れない新卒社員には、先輩社員によるメンタルサポートが効果を発揮します。さらに、人間関係の悩みに対応するため、上司との1on1やメンター制度を導入し、相談しやすい環境を整備することが大切です。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

新卒採用を成功させるには?

企業が新卒採用を成功させるためには、どのような点に注意すべきなのでしょうか。

ここでは、学生への調査結果に基づき、現状の新卒採用市場において企業が留意すべき点を説明します。

学生の傾向や望む働き方を意識する

学生が何を求めているかを意識することが大切です。

「マイナビ 2023年卒大学生就職意識調査」によると、大手企業志向は48.5%と半数を割り込む一方、中堅・中小企業志向は47.8%と両者が拮抗する結果となりました。

また、企業選択のポイントとしては「安定している」が43.9%で最多となり、「自分のやりたい仕事(職種)ができる」は32.8%でした。

この結果から、会社の規模にこだわらず、仕事のやりがいを重視する学生の傾向が読み取れます。このように、学生の傾向や望む働き方は時代に応じて変化しています。望む成果に繋げるためには、学生の変化を的確に捉えながら、自社に興味を持ってもらえるような採用活動を展開する必要があるでしょう。

社内の協力体制を整える

新卒採用の実施には、社員の協力が不可欠です。

特に学生が仕事や会社への理解を深めるためには、座談会や説明会などへの社員登壇が重要となります。

また、就労経験のない新入社員は、仕事内容や職場環境への理解が不足している可能性があるため、入社後の丁寧なフォローも欠かせません。新入社員の不安や悩みに寄り添い、育成していけるよう、社内の協力体制を整備していきましょう。

働き方をイメージできるような情報発信

就労経験のない学生は、働き方を具体的にイメージしにくいと考えられます。そこで企業側は、学生が働き方をイメージできるよう、情報発信の取り組みが必要です。

例えば、ホームページで多様な部署で働く社員のインタビューを掲載するほか、説明会や座談会に社員が登壇し、直接学生に話を聞いてもらう機会を設けるのも有効でしょう。こうした丁寧な情報提供が、採用におけるミスマッチの低減に繋がります。

まとめ

少子化により、新卒市場における採用競争は激化の一途を辿っています。自社の採用目的を明確にした上で、目的に応じて採用対象を再検討しましょう。場合によっては新卒に限定せず、ポテンシャル採用として既卒・第二新卒やキャリアチェンジを目指すヤングキャリア層も採用対象に加えることが有効な対策となります。

まるごと人事では、新卒採用支援も行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

建設業の新3K採用戦略|従来の3Kとの違いと実現に向けた具体策

- 採用企画

【完全版】中途採用ペルソナの作り方|新卒採用との5つの違いと実践テンプレートも公開

- 採用企画

DX人材を採用するには|必要な資質と採用成功の10のポイントを解説

- 採用企画

採用ミスマッチを防ぐ16の対策と最新データ|企業が今すぐ見直すべき採用手法

- 採用企画

【中途採用の施策大全】92個の中途採用の施策まとめ

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用オペレーション

- 採用代行

施工管理の採用課題と解決策|転職理由から成功事例、効果的な採用手法

- 採用企画