採用・労務・経理に関するお役立ち情報

施工管理職の採用は、建設業界において特に難易度が高い課題として認識されています。慢性的な人材不足に加え、専門性の高いスキルや資格が求められるため、応募者自体が少なく、採用競争は激化しています。

さらに、若年層の業界離れや求人条件の魅力不足なども障壁となり、担当者の負担は大きくなる一方です。こうした状況で成果を出すためには、現状の課題を正しく把握し、戦略的な採用活動を行うことが重要です。

本記事では、施工管理の採用が難しい理由と成功に導くためのポイントを順に解説します。

建設業×施工管理職の

福利厚生アイデア10選

応募が来ない、すぐ辞める…そんな施工管理職の課題を福利厚生で解決するヒント集です。

目次

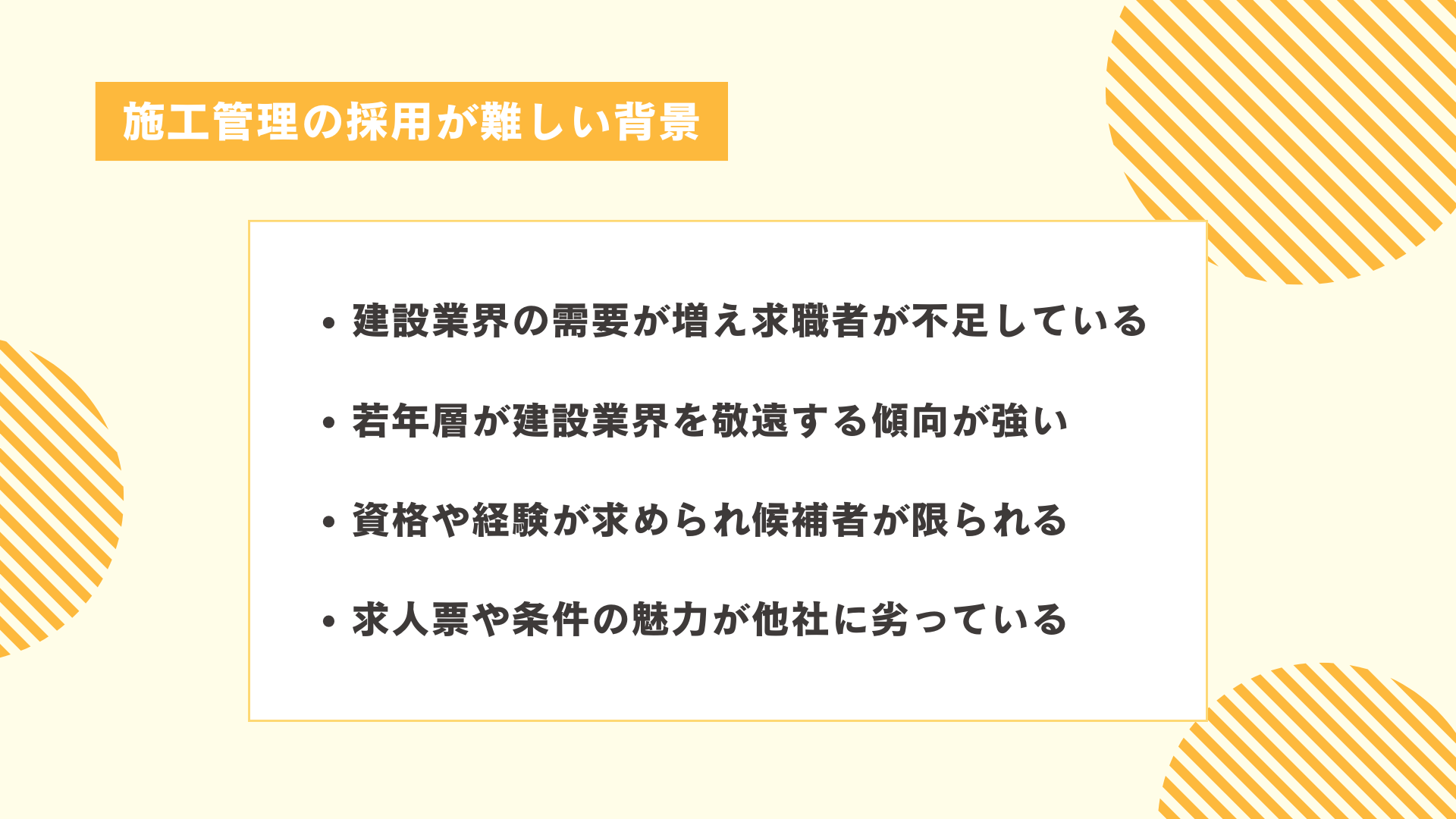

施工管理の採用が難しい背景

施工管理職の人材確保は、建設業界において長年の課題とされてきました。有効求人倍率の高さや労働環境へのイメージ、求められるスキルの特殊性が複雑に絡み合い、思うように応募が集まらない状況が続いています。

ここでは、具体的にどのような背景が採用難を引き起こしているのかを紐解き、各課題の本質に迫ります。現場での採用戦略を検討する際の参考として、各要因を順番に見ていきましょう。

建設業界の需要が増え求職者が不足している

近年、都市開発やインフラの老朽化に伴う修繕・再整備の需要が高まる中で、建設業界全体の求人数は増加の一途をたどっています。一方で、若年層の労働人口は減少しており、業界全体での人手不足が深刻化しています。

特に施工管理職は、工程管理や安全確保といった現場を支える重要なポジションであるため、求人市場における競争が激しくなっているのです。有効求人倍率の上昇は企業間の取り合いを生み、応募数が少なくなるばかりか、優秀な人材ほど好条件の企業へ流れる傾向が強まっています。

若年層が建設業界を敬遠する傾向が強い

建設業界は依然として「きつい」「汚れる」「危険」といったいわゆる3Kのイメージが根強く残っています。特に若年層にとっては、長時間労働や休日の少なさといった条件面がネガティブに映り、他業界への流出につながっています。

加えて、デジタル技術やテレワークといった柔軟な働き方が進む中で、現場作業を伴う建設業界は魅力に欠ける印象を持たれがちです。企業側がいくら求人を出しても、そもそも業界そのものが選ばれにくい状況が続けば応募につながりません。

若年層の価値観やライフスタイルの変化を理解し、長期的な視点で働きやすい環境整備やイメージアップ施策に取り組む姿勢が求められています。

資格や経験が求められ候補者が限られる

施工管理職は専門性が高く、現場運営を担う責任ある立場のため、一定以上の知識と実務経験が求められる傾向があります。国家資格の取得や現場での経験年数が評価される職種であり、即戦力を求める企業が多いほど、対象となる人材は限られてしまいます。

特に中小企業では、育成に時間やコストをかけにくいため、資格保有者に絞った採用を行う場合が少なくありません。しかし、資格取得のハードルが高く、受験者自体も減少傾向にあるため、求人市場に出てくる候補者の母数が小さいのが現状です。

採用担当者は、自社の教育体制や未経験者向けの育成プランの充実を検討する必要があります。

求人票や条件の魅力が他社に劣っている

施工管理職の募集は競合が多く、応募者は数ある求人の中から最も魅力的な条件を提示する企業を選びます。給与水準や休日日数、福利厚生などを比較検討した上で、より働きやすい環境に流れるのが自然な流れです。

しかし、採用がうまくいかない企業の中には、現場の実態にそぐわない給与設定や、具体性に欠ける業務内容の提示にとどまっているケースが見受けられます。応募者は求人票から将来のキャリアイメージを描くため、職場の雰囲気や成長機会なども具体的に伝える工夫が必要です。

他社に負けない魅力的な条件を提示し、求職者に選ばれるポジションを確保する意識が重要といえるでしょう。

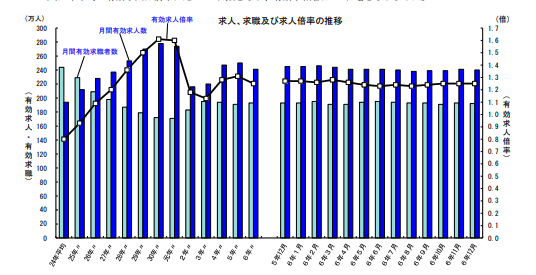

施工管理の採用にも関係する「有効求人倍率」とは

施工管理の人材採用状況を読み解く上で重要な指標が「有効求人倍率」です。厚生労働省の発表によると、令和6年12月時点の有効求人倍率(季節調整値)は1.25倍で、求人数が求職者数を上回る状態が続いています。

建設業全体でも新規求人は前年同月比で減少傾向が見られるものの、業界特有の人手不足は根強く残っており、求職者に対して複数の企業が争う構造に変わりありません。有効求人倍率が高い状況では、採用活動の難易度が上昇し、特に施工管理のように専門性が高い職種は条件面や採用戦略次第で成果が大きく変わります。

参照:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)

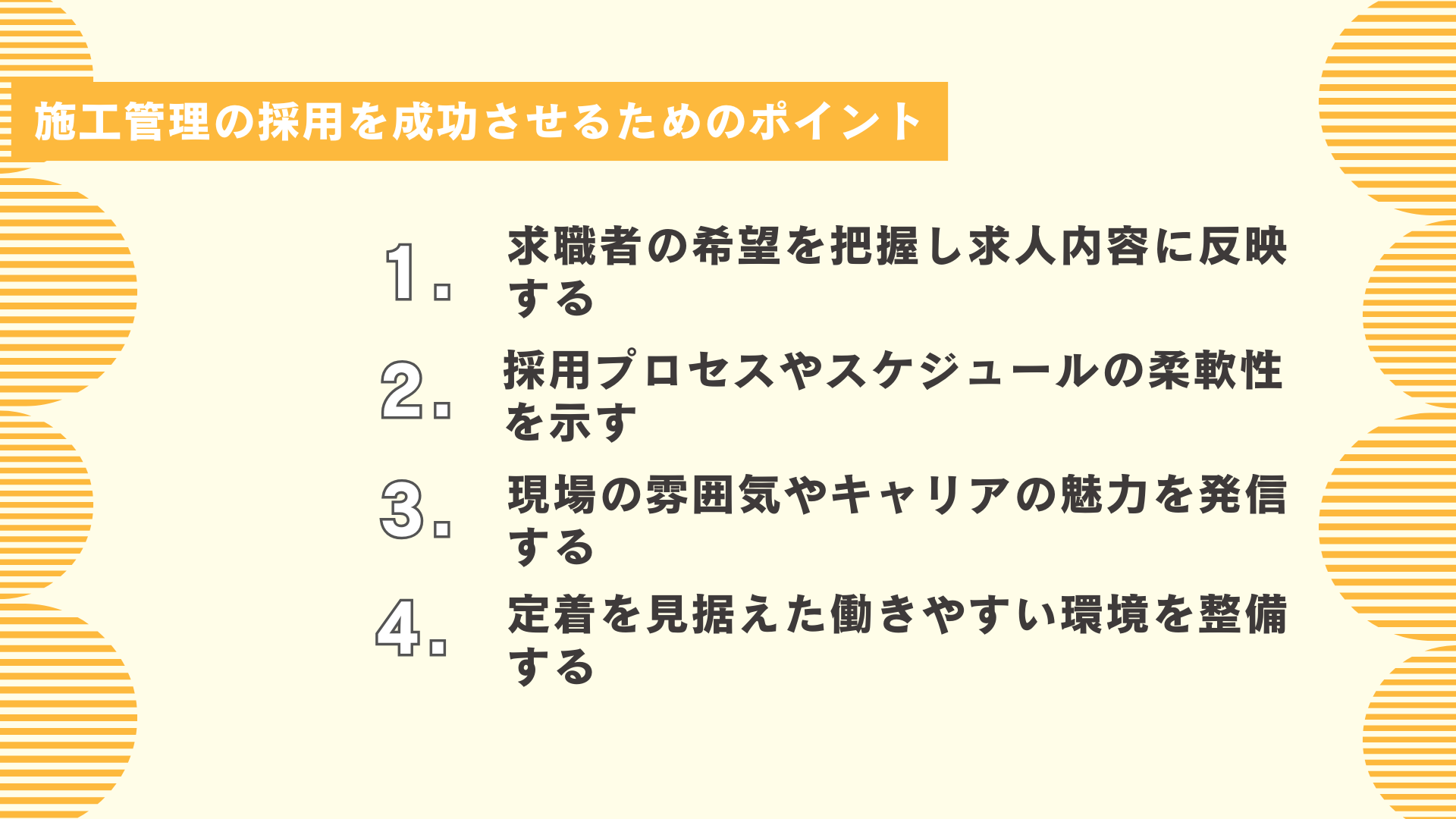

施工管理の採用を成功させるためのポイント

施工管理職の採用を成功に導くには、採用市場の現状を踏まえたうえで、自社の魅力を的確に伝え、応募者が納得できる環境を用意することが重要です。求める人材が限られるなかで、企業が積極的にアプローチしなければ、採用競争に後れを取ってしまうでしょう。

ここでは、具体的にどのような視点や工夫が採用成果につながるのかを順に解説します。

求職者の希望を把握し求人内容に反映する

応募者は、待遇や働き方に関する希望を持って求人を選んでいます。そのため、採用側が一方的に条件を提示するだけではなく、現場の実態や求職者のニーズを把握し、求人票や面談内容に反映する姿勢が求められます。

例えば、休日日数や勤務時間、キャリアアップ支援といった要素は、建設業界で特に注目されやすいポイントです。ヒアリングや市場調査を通じてターゲットの価値観を理解し、柔軟な提案ができるよう工夫することで、他社との差別化が図れます。

結果として応募意欲が高まる求人に仕上がり、採用成功の確率が高まるでしょう。

採用プロセスやスケジュールの柔軟性を示す

建設業界の人材は現職に就いている場合が多く、スケジュール調整が難しいケースも少なくありません。そのため、面接日程や選考ステップの柔軟性を持たせることが有効です。

夜間や休日の面接対応、オンラインでの面談実施など、求職者が参加しやすい仕組みを整えることで、機会損失を防げます。さらに、採用決定までの期間を可能な限り短縮する工夫も大切です。

決断を先延ばしにすると他社に流れる可能性が高まるため、スピーディーな対応で候補者の不安や不満を軽減することが求められます。

現場の雰囲気やキャリアの魅力を発信する

応募者が入社後の働き方を具体的にイメージできるようにすることも、採用活動において欠かせません。施工管理の現場は、業務内容や人間関係の実態が見えにくく、応募をためらう人も多い傾向があります。

そこで、職場の雰囲気やキャリア形成の可能性を積極的に発信する工夫が必要です。社員インタビューや現場紹介動画、実際の一日の流れなどを求人情報に盛り込むことで、安心感や魅力を感じやすくなります。

入社後の成長ややりがいが伝われば応募者のモチベーション向上につながり、選ばれる理由を作ることが可能です。

定着を見据えた働きやすい環境を整備する

採用活動は人材の確保がゴールではなく、長期的に活躍してもらうことが重要です。そのためには、定着しやすい職場環境の整備も欠かせません。

過重労働の是正やメンタルケア、スキルアップ支援など、現場で働き続けやすい仕組みを構築することが求められます。特に施工管理は離職率が高い職種であるため、入社後のフォローアップが不十分だと早期退職につながりやすい現実があります。

労働条件や人間関係に配慮した環境づくりは、採用活動全体の成果を高める基盤となるでしょう。

建設業×施工管理職の

福利厚生アイデア10選

応募が来ない、すぐ辞める…そんな施工管理職の課題を福利厚生で解決するヒント集です。

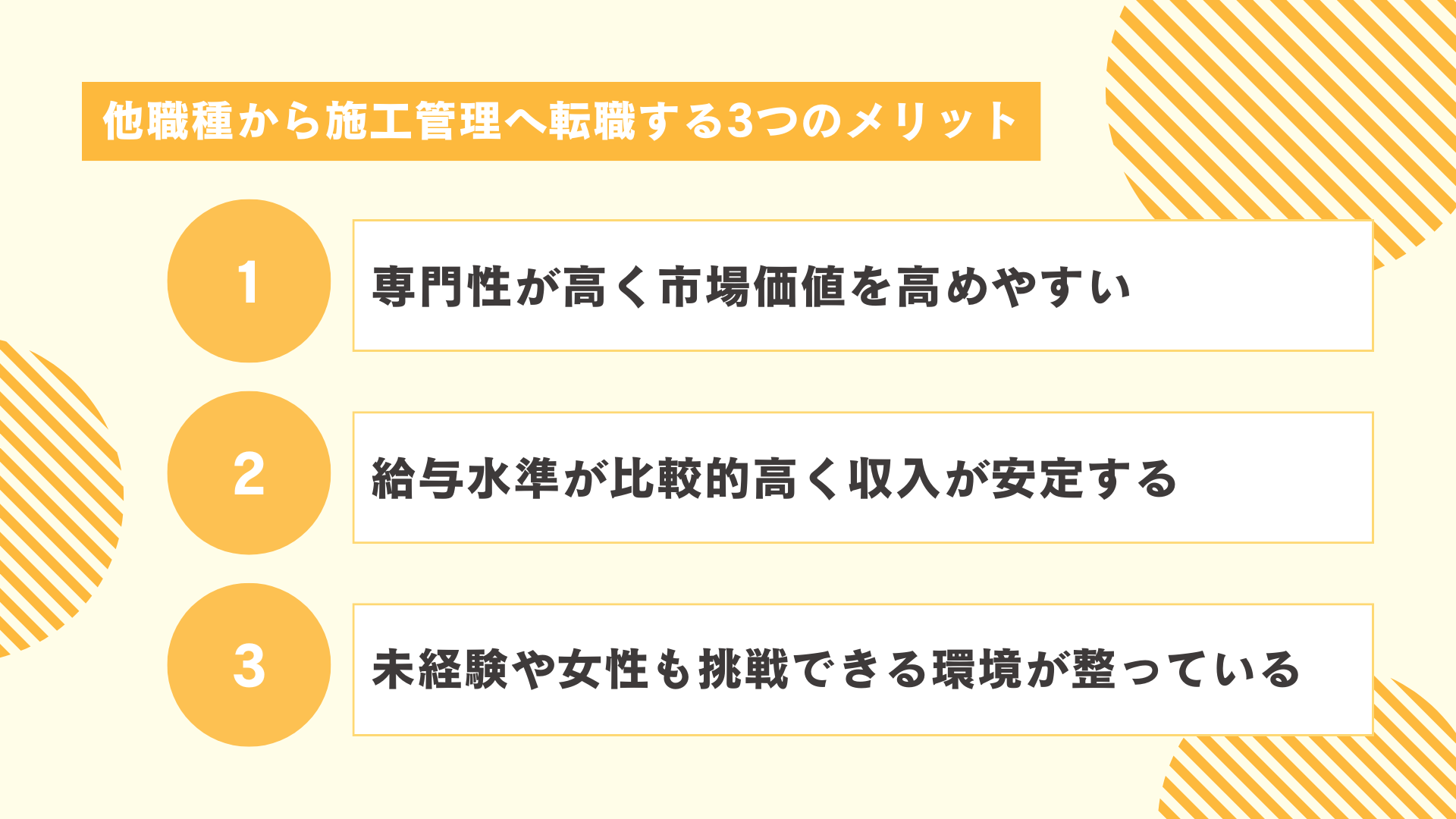

他職種から施工管理へ転職する3つのメリット

施工管理職は、他業種からの転職先としても注目されることが多い職種です。専門性が求められる一方で、近年は未経験者向けの育成枠や女性向け求人の増加など、門戸が広がりつつあります。

ここでは、施工管理に転職することで得られる具体的なメリットを3つ紹介し、求職者へのアピールポイントとして活用できる視点をまとめます。

専門性が高く市場価値を高めやすい

施工管理職は建設現場を総合的に管理する役割を担うため、高い専門知識と調整力が身につきます。工程管理や安全管理、コスト管理といった分野は他職種にない独自のスキルセットであり、経験を積むほどに市場価値が向上します。

将来的には国家資格取得のチャンスもあり、キャリアの幅が広がるのも魅力です。一度スキルを身につければ景気に左右されにくい安定したニーズが見込まれるため、長期的なキャリア形成を目指す人材にとって有利な選択肢となるでしょう。

給与水準が比較的高く収入が安定する

建設業界における施工管理職は、現場の中心的存在として高い責任を負う立場です。その分、待遇面では他職種と比べて優遇される傾向があります。

特に経験や資格を持つ人材は、需要が高く引き合いも多いため、転職後の給与水準が向上するケースが目立ちます。また、景気に応じて工事需要が変動するものの、必ず一定の需要が存在する業種であるため、安定した収入も期待できるでしょう。

収入面での安心感は、他職種からの転職を後押しする大きな理由になります。

未経験や女性も挑戦できる環境が増えている

以前は「経験者優遇」の印象が強かった施工管理職ですが、近年では未経験者向けの教育体制を整える企業が増えています。さらに、女性活躍推進の流れにより、女性施工管理者の採用や登用事例も増加傾向です。

建設業界全体が柔軟に対応する姿勢を示しており、意欲があれば誰でもスタートしやすい環境になりつつあります。キャリアチェンジを検討する人材にとって、性別や経験の有無に関わらず成長できる職場としての魅力を打ち出せるでしょう。

まとめ

ここまで、施工管理職の採用について、難しいとされている背景と、成功のために押さえるべきポイントや魅力について紹介してきました。

施工管理の採用は、人材不足や高い専門性といった事情から難しい側面がありますが、求職者のニーズに応え、柔軟な体制や魅力的な条件を整えることで成果を高められます。未経験や女性の活躍が広がる現状を活用し、定着支援にも目を向けることが重要です。

さらに、採用の効率化と質の向上を図るなら、専門性の高い外部パートナーを活用する選択肢も有効です。施工管理職の採用を成功させるためにも長期的視野を持ち、戦略的に取り組む姿勢が求められます。

採用業務を専門の外部パートナーに委託することで、質の高い採用活動を実現できます。採用設計や求人媒体の選定・運用、応募者対応に至るまで一貫して支援を受けることで、本来の業務に集中しながら採用成果を上げられるのがメリットです。

建設業界の特性に精通した「まるごと人事」は、これまでに610社以上の支援実績を持ち、設計から改善まで対応可能な月額制の採用チームとして好評です。施工管理の採用に悩む企業にとって、強力なパートナーとなり得るでしょう。

「まるごと人事」の資料を

無料でダウンロード

リピート率95%!!料金やお得な活用方法、企業の声や事例、導入までの流れを無料でご紹介!

建設業×施工管理職の

福利厚生アイデア10選

応募が来ない、すぐ辞める…そんな施工管理職の課題を福利厚生で解決するヒント集です。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

製造業の採用戦略|課題解決の具体策と成功事例から学ぶ最適な進め方

- 採用企画

【第1弾】スタートアップ採用ブック:優秀な人材を獲得するための完全ガイド(165ページ)解説

- 面接・面談

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用広報

経理の採用はなぜ難しい?4つの理由と成功のポイントを徹底解説

- 採用企画

【段階別】新卒採用の課題12選|市場の現状やおすすめ採用手法も紹介

- 採用企画

AI採用とは|メリット・デメリット、導入事例、押さえるべき3つのポイントも紹介

- 採用オペレーション

第1回 建設業界の採用危機と「人財」経営の時代へ【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画