採用・労務・経理に関するお役立ち情報

製造業における人材確保は、近年ますます難易度を増しています。少子高齢化や若手層の製造業離れといった背景により、従来の採用方法では応募が集まりにくい状況が続いているのです。

また、求職者側の価値観や情報収集の手段も変化しており、企業側も柔軟な対応が求められています。採用活動の成果を高めるためには、自社の業種や規模、採用対象に応じて、適切な手法を選び分けることが不可欠です。

本記事では、製造業の種類ごとの特性と課題に触れつつ、具体的な採用手段やその選び方、さらに採用成功へつなげる実務的な工夫について詳しく解説します。

【採用活動の基本3点セット】

採用活動を始める前に

押さえておくべきポイントを

まとめたお役立ち資料を無料公開中!

製造業の種類と採用における特性

製造業と一口に言っても、業種によって採用現場の事情は大きく異なります。特に業務内容や職場環境、求められるスキル水準により、求職者が期待する条件も変化します。

そのため、採用手法の選定は業種別の特性をしっかり理解したうえで検討しなければなりません。ここでは基礎素材型・加工組立型・生活関連型という3つの分野に分類し、それぞれにおける採用傾向や抱える課題について詳しく解説します。

基礎素材型産業の採用傾向と課題

鉄鋼や化学、紙類などを扱う基礎素材型では、長時間の交代勤務や特殊技能を伴う業務が中心です。そのため、体力や根気が求められる傾向にあります。加えて工場が地方に位置する場合も多く、通勤利便性の面で求職者の選択肢が限られることも多いようです。

もっとも、地域に根ざした安定雇用を望む層には適しているともいえます。採用難を打開するには、職場環境や福利厚生の具体的な魅力を求人情報に反映させる工夫が欠かせません。

また、未経験者でも挑戦しやすい教育制度を明記するなど、安心感を訴求する視点も重要でしょう。

加工組立型産業の採用ニーズと工夫

自動車部品や家電製品などを手がける加工組立型は、ライン作業や工程管理といった職種が中心です。主に、正確性とスピードを両立できる人材が求められるケースが多く見られます。

一方で、求人内容が類似しやすく、差別化が図りづらいという課題もあります。たとえば、職場の雰囲気や休憩制度など、働きやすさに関する要素を視覚的に紹介することで、他社との違いを打ち出しやすくなるでしょう。

加えて、派遣や期間社員といった柔軟な採用形態を取り入れることで、母集団の拡大にもつながりやすくなります。

生活関連型産業における人材要件

食品や衣料品など生活に密着した製品を扱う産業では、清潔さや安全性への意識が重視されます。とくに異物混入などのリスク管理が重要視されるため、マニュアル遵守力のある人物が求められがちです。

しかし、業務自体は比較的シンプルであることが多いため、未経験者でも参入しやすいという利点も持ち合わせています。現場の雰囲気や従業員の声を伝えることにより、安心感と親しみを与える演出が可能です。

また、主婦層やシニア層といった多様な年代層へのアプローチが成功の鍵となる場面も少なくありません。

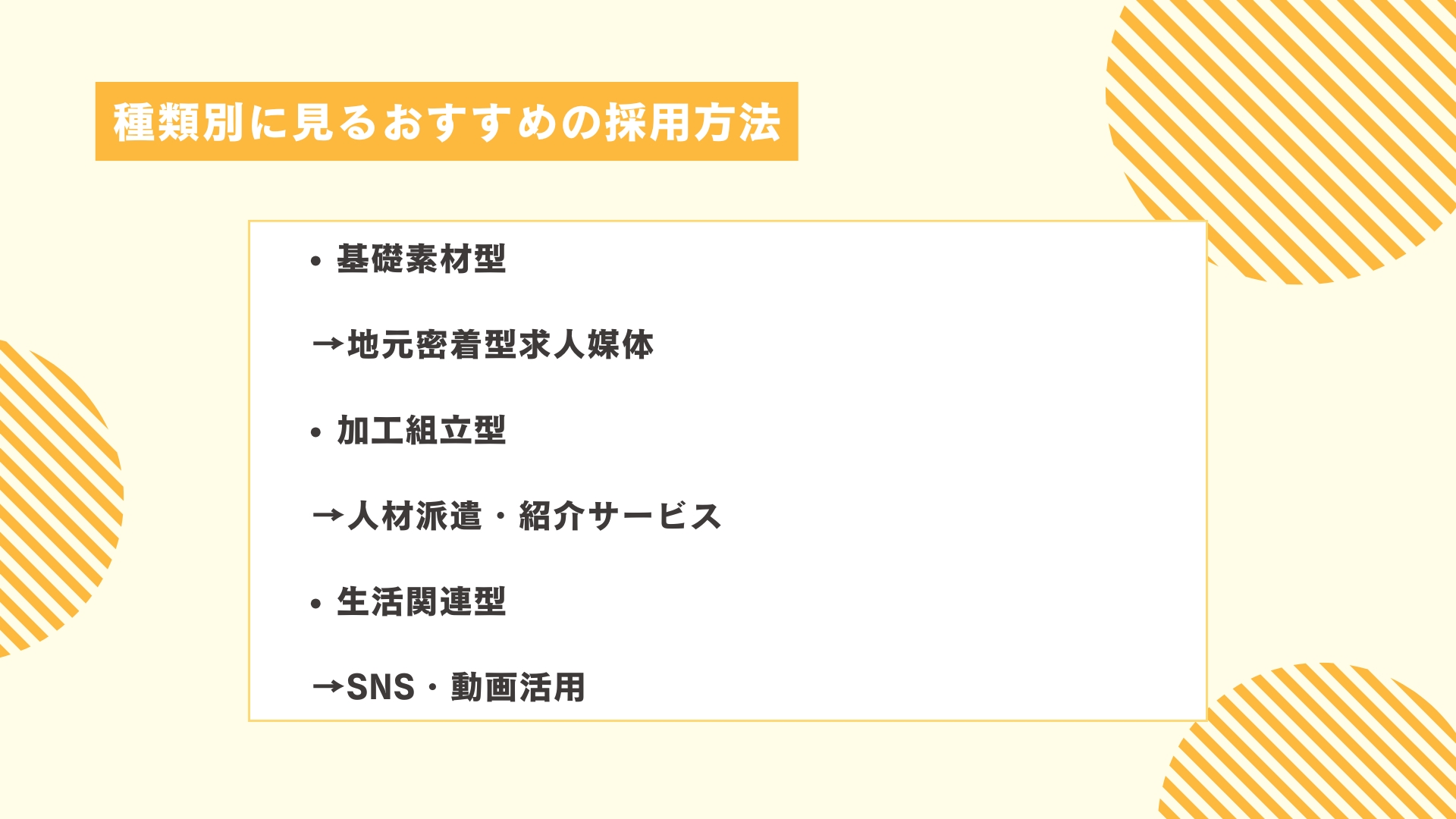

種類別に見るおすすめの採用方法

製造業の業種ごとに、効果的な採用手段は異なります。勤務地の立地や業務内容、必要なスキルなどが関係しているためです。効果を最大化するには、業種の特性に合った手法を選ぶことが不可欠です。

以下では、基礎素材型・加工組立型・生活関連型の3つに分類し、それぞれに適した採用手段について解説していきます。

基礎素材型には地元密着型求人媒体が有効

工場立地が地方に集中する傾向がある基礎素材型産業では、地域に根ざした媒体の活用が効果を発揮しやすくなります。特に地元紙やエリア特化型の求人サイトは、転居を伴わずに働きたい層へ届きやすい点が魅力です。

加えて、説明会や見学会の開催を地域イベントと絡めることで、企業の認知向上も期待できます。さらに、住環境や通勤環境に関する情報を積極的に掲載すると、応募意欲を高める材料となりやすいでしょう。

地域コミュニティとの連携を深めることも、継続的な採用活動には有効な方法となり得ます。

加工組立型では人材派遣や紹介サービスが有効

短期的な増員が必要になる場面が多い加工組立型の現場では、人材派遣や職業紹介といったサービスが活躍しやすい環境にあります。とくに繁忙期や新製品の立ち上げ時には、迅速な人員確保が重要です。

こうしたニーズに対応できるのが、経験者を即戦力として紹介可能な外部サービスとなります。もちろん、職場の定着率を意識する場合には、紹介予定派遣を活用する方法も選択肢に加えられます。

職務内容と人材の適性を丁寧にすり合わせることが、長期的な雇用につながるポイントになるでしょう。

生活関連型ではSNSや動画活用も有効

ターゲットが広範囲に渡る生活関連型産業では、SNSを活用した発信が注目されています。たとえばInstagramやXを使って職場の雰囲気や働く人々の姿を可視化することで、共感を呼ぶ採用広報が可能になります。

さらに、短時間で多くの情報を伝えられる動画は、現場作業の様子や一日の流れなどを分かりやすく伝えるツールとして有効です。求人票では伝えきれない温度感を伝えることで、応募の敷居を下げる効果も見込めます。

とくに若年層に対しては視覚的訴求のインパクトが大きく、SNSと動画を組み合わせたアプローチが成果につながりやすいでしょう。

採用方法ごとのメリット・デメリットを比較

製造業の採用活動では、手段の選択によって成果が大きく変わることも少なくありません。求人媒体・人材紹介・SNS・自社採用サイト・ハローワークなど、それぞれに強みと弱みが存在します。ここでは主要な採用方法を取り上げ、企業規模や人材ニーズに応じた使い分け方について紹介します。

求人媒体の特徴と向いている企業規模

求人サイトや折込チラシといった媒体は、掲載から短期間で幅広い層にアプローチできる点が特長です。中でも地域密着型の紙媒体は、地元で仕事を探している求職者との相性が良い傾向にあります。

もっとも、掲載するだけでは埋もれてしまう可能性もあるため、タイトルや写真、訴求ポイントの工夫が重要です。中小企業にとっては、限られた予算内で広く認知を得るための選択肢としても有効とされています。

一方で、応募者の動機が浅くなることもあるため、ミスマッチを防ぐ仕組みづくりが必要になります。

人材紹介サービスの活用で期待できる効果

採用要件が明確で、即戦力を求める場面では人材紹介サービスの利用が効果的です。専門のコンサルタントが間に入ることで、応募前から求職者のスキルや志向を把握しやすくなります。

加えて、面接日程の調整や条件交渉も代行されるため、採用担当者の工数を抑えるメリットも見逃せません。ただし、成功報酬型で費用が発生する場合が多く、費用対効果を見極める視点が必要になります。

とくに採用にかけられる人員が限られている企業では、工数削減とマッチング精度の両立が期待されやすくなります。

自社採用サイト・SNS活用による認知拡大

企業の雰囲気や業務内容を直接伝えられる手段として、自社の採用サイトやSNSは有力です。継続的に運用することで、求人掲載期間に左右されない母集団形成が可能になります。

さらに、現場で働く従業員のインタビューや動画コンテンツを活用すれば、実際の職場環境を具体的に伝えられます。応募前に企業の文化を理解してもらえるため、ミスマッチの減少も期待できるでしょう。

もっとも、効果が出るまでには一定の時間と運用リソースが必要となるため、短期集中型の採用には不向きな側面も持ち合わせています。

リファラル・ハローワーク活用時の注意点

社員からの紹介によるリファラル採用は、企業理解の深い人材を確保できる方法として注目されています。紹介者と応募者の信頼関係がある分、入社後の定着率が高まる傾向にあります。

しかし、紹介が偏ると多様性の確保が難しくなるため、活用範囲のコントロールが欠かせません。一方、ハローワークは無料で利用できる公共サービスとして多くの企業に活用されています。

求人情報をきちんと整備しなければ、埋もれてしまうリスクもあるため、内容の見直しや相談機能の活用が有効です。

【採用活動の基本3点セット】

採用活動を始める前に

押さえておくべきポイントを

まとめたお役立ち資料を無料公開中!

採用成功につなげる実務の工夫と注意点

どれほど効果的な採用手法を選んでも、実務の設計が甘ければ応募者の離脱を招く恐れがあります。ここでは、採用を成功に近づけるための実務ポイントを3つに分けて解説します。

求人原稿の質とターゲット設定

求人票を作成する際は、業務内容の明確化とターゲット像の言語化が出発点となります。たとえば「工場作業」だけではなく、工程内容や扱う機材、チーム構成なども具体的に記載することが重要です。

さらに、求める人物像を「まじめで元気な方」ではなく、具体的な経験や行動特性で表現すると、ミスマッチの予防につながりやすくなります。加えて、写真や図解などのビジュアル要素も活用することで、視覚的な理解を促せます。

求人媒体の仕様に応じて、記載可能な情報量を最大限活かす意識も必要です。

応募導線の明確化とレスポンス速度の最適化

応募の入口が複雑であったり、手続きが煩雑だったりする場合、せっかくの応募意欲が失われることがあります。そのため、応募フォームの簡素化や必要項目の見直しは早急に対応したい部分です。

加えて、応募後の返信や連絡が遅れてしまうと、別の企業へ流れてしまう可能性が高まります。即日または翌営業日までに一次返信を行う体制を整えることが望ましいでしょう。

また、面接や見学日程の柔軟な調整にも対応することで、応募者の不安を軽減しやすくなります。

採用後の定着支援やキャリアパス設計

無事に採用できても、早期離職が続けば採用活動そのものの効果が薄れてしまいます。そのため、入社後のフォロー体制は欠かせません。

たとえば、配属前研修やOJT制度を整備することで、仕事への不安を軽減しやすくなります。さらに、中長期でのキャリア形成の道筋を提示することで、職場に対する信頼感を築きやすくなるでしょう。

評価制度やスキルアップ支援が明文化されていれば、モチベーション維持にもつながります。とくに若手層に対しては、成長の実感が得られる環境づくりが離職防止において重要です。

製造業の採用活動にはアウトソーシングの活用がおすすめ

製造業の採用担当者は、慢性的な人手不足の中で日常業務をこなしながら、採用活動も並行して行わなければならない場面が多くなっています。とくに中小企業では採用に割けるリソースが限られており、原稿作成から媒体運用、応募者対応までを一人で担う負担は少なくありません。

そのため、採用業務の一部または全体を外部に委託するアウトソーシングは、有効な選択肢となります。採用設計・母集団形成・日程調整・内定フォローに至るまでの一連の業務を代行することで、社内の負荷を軽減しつつ、質の高い採用活動を実現しやすくなります。

委託先を選ぶ際には、製造業特有の就業環境や職種特性を理解した支援体制が整っているかどうかが重要です。たとえば「まるごと人事」では、製造業における採用の現場課題を踏まえたうえで、媒体選定やターゲット設計なども含めて一貫したサポートを行っています。

人材の獲得に悩む製造業企業にとって、業界知見を持つパートナーの存在は非常に心強いものです。アウトソーシングの導入によって、現場業務と採用活動の両立を効率化し、結果的に採用成功の確率を高めることが可能になります。

まとめ

製造業における採用活動は、業種別の特性を踏まえて最適な方法を選ぶことが大切です。基礎素材型・加工組立型・生活関連型のそれぞれで職務内容や求職者の傾向が異なるため、採用チャネルや情報の出し方にも配慮が必要です。

求人媒体・人材紹介・SNSなどの各手法にはメリットと制約があるため、採用目標や企業リソースに応じた選定が求められます。

また、原稿の質や応募導線の明確化、採用後の定着支援といった実務面の工夫が採用成果に大きく影響することも見逃せません。採用担当者の負担が大きい場合は、採用業務の一部またはすべてをアウトソーシングする選択肢も有効です。

とくに業界に精通した支援企業を活用することで、限られた時間とリソースの中で、戦略的かつ効果的な採用が実現できます。採用に悩む製造業の企業にとって、信頼できるパートナーとの連携は、安定した人材確保への大きな一歩となるでしょう。

【採用活動の基本3点セット】

採用活動を始める前に

押さえておくべきポイントを

まとめたお役立ち資料を無料公開中!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用補助金とは|種類・申請条件やステップを徹底解説

- 採用企画

中途採用の方法13種類の特徴を比較!トレンドや自社に合った採用方法も紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

第5回 面接・選考で“惹きつける”仕掛けを【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

タレントアクイジションとは?採用との違い・導入方法を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

配属ガチャとは?懸念すべき点、早期離職を防ぐため5つの対策を解説

- 採用企画

施工管理の採用が難しい理由と成功のポイント|有効求人倍率や転職メリットも解説

- 採用企画

- 採用オペレーション