採用・労務・経理に関するお役立ち情報

中途採用のスケジュールは、年間の動向や自社の体制を見極めたうえで、戦略的に設計する必要があります。

採用が思うように進まない背景には、時期に対する理解不足やチャネル特性の見落とし、内定後のフォロー不足など、さまざまな要因が潜んでいます。採用計画の段階から丁寧にプロセスを組み立てることで、無駄のない母集団形成やミスマッチの防止につながるでしょう。

この記事では、採用の準備段階における整理ポイントから、チャネル選定に伴う注意点、さらに入社希望日を起点とした逆算スケジュールまで、実務で押さえるべき要素を体系的に解説します。

応募から内定後のフォローまでの

候補者対応に活用できるメールテンプレート集

応募者対応メールテンプレートセットを、一括ダウンロードしていただけます!

目次

中途採用の特徴

中途採用とは、職務経験のある人材を採用することです。

このほかに企業の採用活動には、職務経験のない学卒者を採用する新卒採用、一定期間の雇用をするアルバイト・パート採用、派遣会社が契約した人材を自社に派遣してもらう人材派遣に加えて、近年では業務委託などさまざまな方法があります。

ここでは中途採用の特徴を紹介します。

1. スキル・経験を持った人材を採用できる

これまでの職務経験から一定のスキル、業務に対する知見やノウハウをもった人材の採用が可能です。そのため、即戦力としての採用が多くなります。

入社後に活躍してもらうためには、求職者のスキルはもちろんですが、人柄や価値観が自社のカルチャーに合っているかも重要です。スキルとカルチャーの両方が自社と合致することで、入社後にパフォーマンスを発揮できる可能性を高められます。

2. 年間を通じて採用できる

政府によって年間の就活スケジュールが定められている新卒採用とは異なり、中途採用には決められたスケジュールはないため高い自由度が特徴です。企業ごとに立てた年間の採用計画に沿って実施をしたり、欠員によって人員が必要になったタイミングで実施をしたりします。

ただし、いずれの場合も時期によって繁忙期と閑散期といった採用活動のトレンドがあります。

- 繁忙期:1~3月、6~7月、9~11月

- 閑散期:4〜5月、8月、12月

求職者や他社の動向を把握したうえで、採用スケジュールを作成することが重要です。

3. 採用手法が多い

さまざまな採用手法やサービスがある点も中途採用の特徴です。

求人広告を掲載する転職サイトをはじめ、エージェントが紹介をおこなう人材紹介や、自社の社員の紹介によるリファラル採用、企業自らがアプローチをおこなうダイレクトリクルーティングなど、さまざまな手法があります。

終身雇用制度が事実上崩壊し、求職者の転職に対するハードルも下がっています。このような人材の流動性があり、採用手法の多様化がますます進んでいると言えるでしょう。

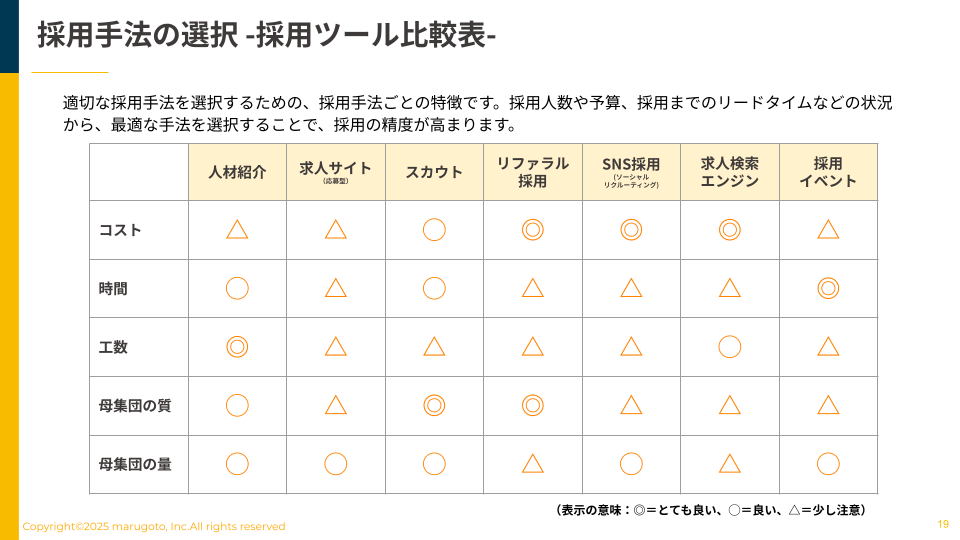

採用手法の選択には、まず採用手法の特徴や強み・弱みの理解が必要です。

採用スケジュールを作成するメリット

採用活動は経営資源の中でも重要な「ヒト」の確保に直結するため、計画的に進めることが重要です。

ここでは採用スケジュールを作成するメリットを紹介します。

1. 採用活動の見通しを立てやすくなる

採用スケジュールを作成することで、採用活動の見通しが立ち、計画的に進めることができます。

いつ、だれが、なにをするかをあらかじめ計画できるため、採用担当者が必要な準備を進められたり、対応の抜け漏れを防げたりするため、採用活動を円滑に進めるうえで有効です。

2. 関係者間での認識を合わせやすくなる

採用スケジュールを関係者間で共有することで、認識を合わせやすくなり、連携がスムーズになります。

採用活動は採用担当者だけでなく、意思決定や面接において経営層や、各部門の責任者など関わる人員が多いため、進め方や計画の認識を合わせておく必要があります。

採用管理システム(ATS)を導入し、応募者管理など採用業務の効率化を図りましょう。

関係者と認識を合わせておくことで、応募から内定までのリードタイム短くなったり、認識の齟齬によるトラブルを防げたりといったメリットが見込めます。

応募から内定後のフォローまでの

候補者対応に活用できるメールテンプレート集

応募者対応メールテンプレートセットを、一括ダウンロードしていただけます!

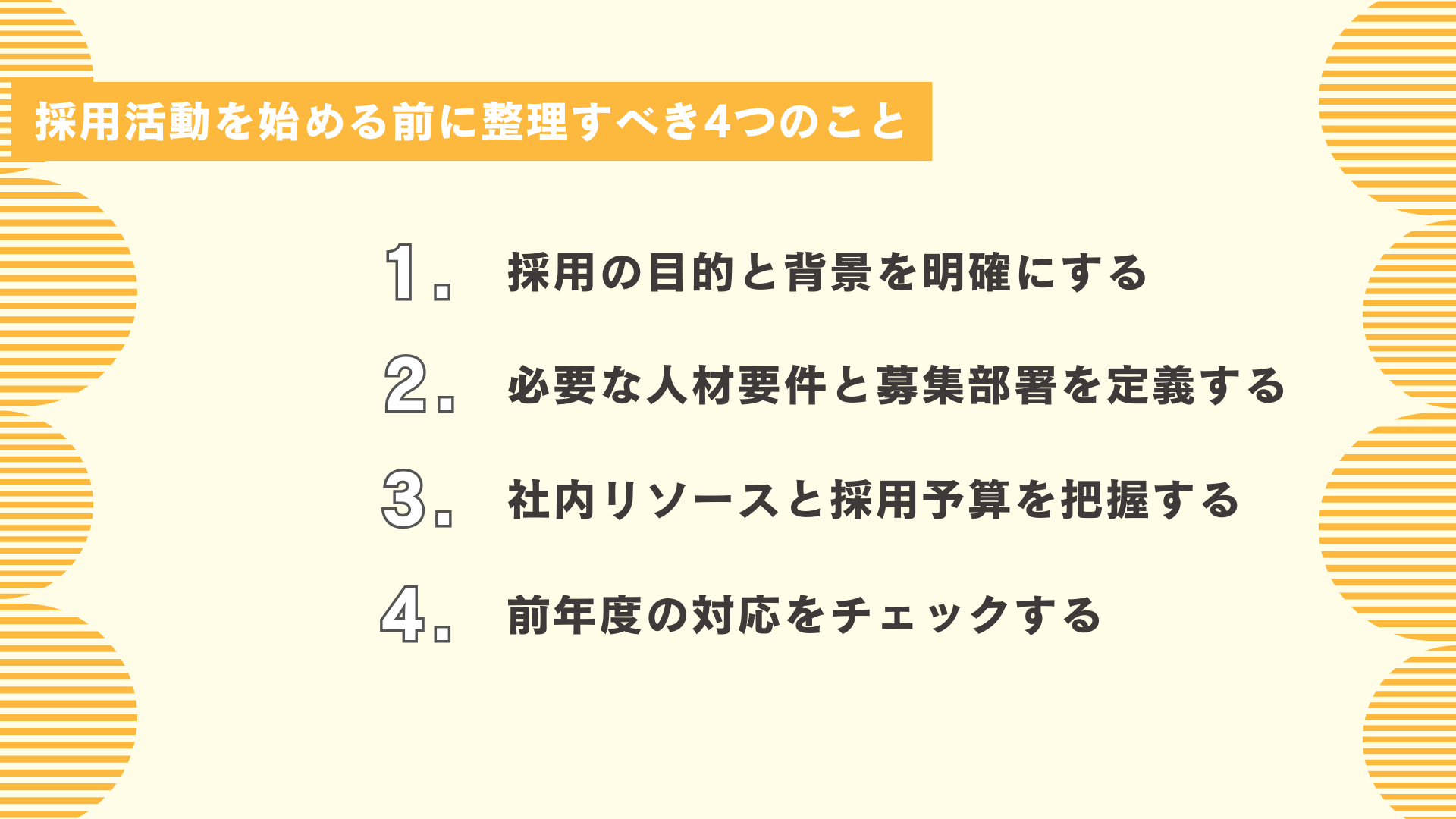

採用活動を始める前に整理すべき4つのこと

中途採用を計画的に進めるためには行き当たりばったりではなく、あらかじめ押さえるべき情報を整理しておくことが重要です。採用の背景や目的、必要な人材像や予算といった要素を網羅的に確認しておくことで、ミスマッチのないスムーズな採用活動が可能になります。以下では、採用活動に取りかかる前に検討すべき4つのポイントを紹介します。

採用の目的と背景を明確にする

採用活動のスタート地点となるのが、なぜ採用が必要なのかを掘り下げて明らかにすることです。

- 事業拡大

- 組織再編

- 退職補填

目的が曖昧なままでは適切な人材像を描けないので、上記を参考のうえ設定しましょう。採用の背景と狙いを明示することで、社内関係者との認識のずれを防ぎ、選考基準やアプローチ方法にも一貫性が生まれます。

必要な人材要件と募集部署を定義する

どの部署で、どのような役割を担う人材が必要なのかを明確にする工程は、採用の精度を左右する重要なステップです。求人票を作成するだけでは不十分で、現場責任者や経営層との綿密な情報共有が欠かせません。

実際の業務内容や期待される成果を具体的にヒアリングし、職種・経験・スキル・人物像といった要件を細かく設計していく必要があります。現場視点と経営視点をすり合わせることで、採用後の定着率やパフォーマンスにも好影響を与えられます。

社内リソースと採用予算を把握する

採用を計画的に行うには、社内で投入できるリソースと年間の採用予算の範囲を正しく把握することが不可欠です。

- 人事担当者の稼働状況

- 面接に関わる人数

- 広告出稿費やエージェント利用料

上記のように、可視化すべき項目は多岐にわたります。予算と体制をあらかじめ整理することで、無理のないスケジュール設計が可能になり、途中での軌道修正を避けられます。

前年度の対応をチェックする

過去の採用実績を振り返ることは、今後の改善点を見出すうえでの有効な手段です。充足できた職種や苦戦した工程、内定辞退の要因などを客観的に分析することで、再発防止や効率向上につながります。

また、過去に使用した媒体やエージェントの効果も再確認し、費用対効果の視点から取捨選択を行う材料にしましょう。記録に基づいた振り返りが、より洗練された採用設計に寄与します。

年間採用計画にもとづいたパターンごとの採用スケジュール作成方法

年間の採用計画がある場合には、採用目標人数、採用したい時期、採用予算に応じて採用活動をおこないます。

採用スケジュールの作成にあたっては、採用手法ごとの応募から選考終了までの時間(リードタイム)を把握しましょう。

ここでは3つの採用手法ごとのリードタイムについて解説します。

- 求人広告

- 人材紹介

- ダイレクトリクルーティング

1. 求人広告

求人広告とは、企業の求人情報を求人媒体に掲載し、応募を集める方法です。応募が集まり、選考がスムーズに進めば1ヶ月ほどで採用が可能です。

応募までの期間をおおよそ把握するために、掲載を申し込みする際には、募集職種での実績データを担当者に確認してみましょう。「どのくらいの期間で目標人数の応募がありそうか」、「どのくらいの人数の応募がありそうか」が分かると、スケジュールが立てやすくなります。

<採用までの流れ>

- 掲載媒体に求人掲載の申し込みをする求人の募集文を作成する募集文を媒体に掲載する求職者からの応募後、選考を実施する内定・入社

2. 人材紹介

人材紹介は、求人情報を人材紹介会社の担当者に伝え、要件にマッチする人材を紹介してもらう方法です。

紹介依頼をしてから、早ければ1ヶ月ほどで採用が決定する場合もありますが、求職者によって転職への温度感や希望する時期が異なるため、リードタイムには幅があります。

紹介を依頼する際には、紹介してもらえそうな人材がどの程度いるのかを、人材紹介会社の担当者にあらかじめヒアリングをしておくと見通しが立てやすくなります。

リードタイムにはバラつきがあることを念頭に、入社時期から逆算し、余裕をもってスケジュールを作成しておきましょう。

<採用までの流れ>

- 人材紹介会社と契約を締結する求人票を作成する紹介を依頼する人材を紹介された後、選考を実施する内定・入社

3. ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業自らが求職者に直接スカウトメールを送信してアプローチする方法です。企業はスカウト媒体を利用し、媒体に登録している求職者に対して、スカウトメールを送信することで採用活動を進めていきます。

スカウトメールを送信しても求職者からの返信をもらうまでは一定の時間がかかります。また、応募につなげるためには、一定数のスカウトメールを送信し、母集団を形成するステップも必要です。

母集団形成に時間がかかるため、採用までのリードタイムは求人広告や人材紹介と比べると長くなりがちで、2〜4ヶ月ほどかかるため、余裕をもってスケジュールを立てましょう。

<採用までの流れ>

- スカウト媒体に利用の申し込みをする

- 募集文を掲載する

- 求職者を選定する

- スカウトメールの作成・送信

- 求職者からの応募後、選考を実施する

- 内定・入社

応募から内定後のフォローまでの

候補者対応に活用できるメールテンプレート集

応募者対応メールテンプレートセットを、一括ダウンロードしていただけます!

採用チャネル別の特性とスケジュール管理の注意点

採用活動においては、活用するチャネルによって母集団形成の速度や応募者の傾向が大きく異なります。適切なタイミングと手段を選ばなければ、求める人材に出会う機会を逃すかもしれません。以下では、媒体ごとの進行速度や応募者層の違い、さらには季節ごとの変動など、採用スケジュール設計時に押さえておくべき視点を紹介します。

媒体の選定で変わる募集から面接までの期間

採用媒体の特性によって、求人掲載から面接実施までにかかる日数は大きく変化します。大手の転職サイトであれば短期間で多くの応募が集まりやすく、即時対応が求められる一方で、スカウト型や紹介型は応募までに一定の時間を要します。

スケジュール設計時には媒体ごとの反応スピードを前提に、面接設定や選考体制を柔軟に調整しましょう。想定よりも前後するリードタイムに備え、複数チャネルを比較しながら採用の全体設計を行うことが重要です。

応募者の質とリードタイムの相違点

活用するチャネルによって、集まる人材の質や志望度には差が生まれます。スカウトや紹介を通じた候補者は事前に選別されているケースが多く、職務経歴が明確な反面、選考期間が長引く傾向があります。

一方で求人広告経由では、応募者数は増加しやすい反面、ミスマッチが起こるリスクも否定できません。リードタイムの違いは、選考の進行スピードに直結します。人材の質と時間的余裕を天秤にかけながら、どのチャネルを優先するかを判断する視点が求められます。

各チャネルの季節要因

採用活動は年間を通して同じ動きをするわけではなく、チャネルごとに季節的な変動があります。

例えば転職サイトでは年度末や期初に利用者が増加しやすく、広告枠の競争も激化しがちです。反対に、長期休暇期間中は応募が落ち着く傾向があるため、掲載開始のタイミングを誤ると十分な応募数が得られないこともあります。

各チャネルの年間傾向をあらかじめ把握しておくことで、効果的な露出が可能になるでしょう。

年間の採用トレンドと採用スケジュール例

採用手法ごとのリードタイムに加えて、年間の採用トレンドも把握しましょう。

中途採用市場のトレンドは一年の中でも大きく分けて繁忙期と閑散期があります。時期はそれぞれ下記の通りです。

- 中途採用市場の繁忙期:1~3月、6~7月、9~11月

- 中途採用市場の閑散期:4〜5月、8月、12月

一般的に、繁忙期・閑散期では採用決定までにかかる所要時間に違いがあります。それぞれ、採用したい時期から逆算した採用スケジュールの作成が重要です。

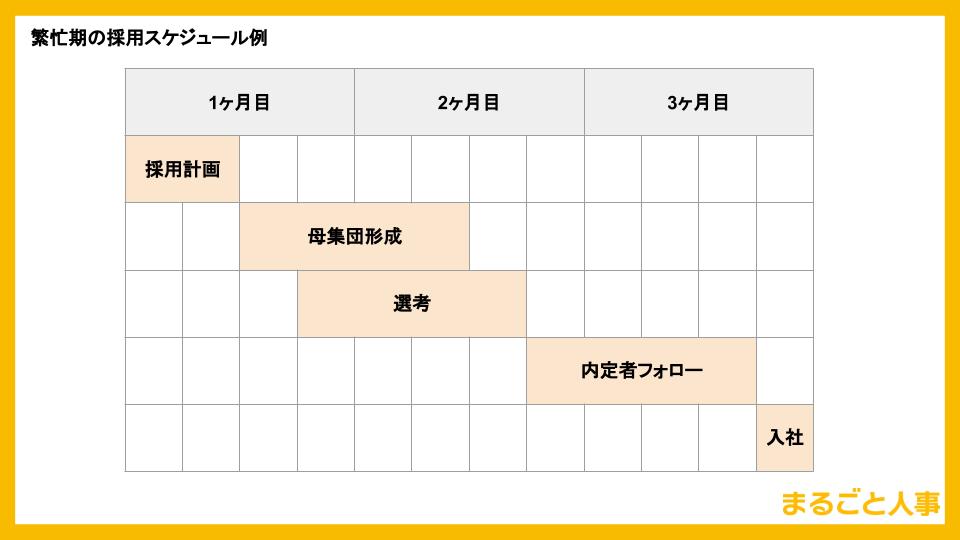

ここでは繁忙期・閑散期それぞれの採用スケジュールの例を紹介します。

1. 繁忙期の中途採用スケジュール

繁忙期は、求職者も競合他社の求人も多いため、閑散期に比べて早期に採用活動が進む傾向があるのが特徴です。

募集から入社までの期間は1〜2ヶ月ほどを想定し、採用スケジュールを作成するとよいでしょう。

求職者が多く、応募が集まりやすいため、企業が対応する応募数も必然的に多くなり、選考にかかる労力が大きくなりがちです。

しかし、選考に時間をかけすぎてしまうと、求職者が他社の選考を先に進めてしまったり、先に内定が出た他社に入社を決めてしまったりする場合もあるため、繁忙期こそスピード感をもって選考を進めることがポイントです。

繁忙期のみ採用に関わる人数を増員したり、採用代行サービス(RPO)を活用したりして体制を整え、選考をスピーディーに進めるために工夫しましょう。

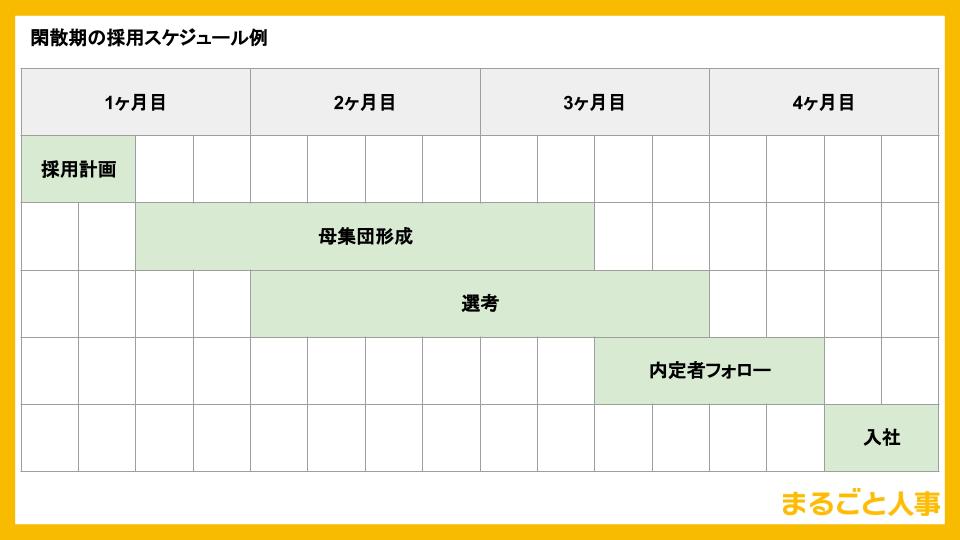

2. 閑散期の中途採用スケジュールとポイント

閑散期は求職者も競合他社の求人も少ないため、繁忙期に比べて母集団形成や選考にかける時間を確保することができます。そのため、募集から入社までの期間は2〜3ヶ月ほどを想定し、採用スケジュールを作成するとよいでしょう。

採用業務が落ち着く時期だからこそ、繁忙期の採用市場にいない人材や転職潜在層へのアプローチに注力したり、繁忙期に向けて採用戦略の見直しをしたりと、繁忙期にリソースが取りづらい業務をおこなうのがおすすめです。

関連記事:https://marugotoinc.jp/blog/season/

応募から内定後のフォローまでの

候補者対応に活用できるメールテンプレート集

応募者対応メールテンプレートセットを、一括ダウンロードしていただけます!

入社希望時期から逆算するスケジューリング

採用スケジュールを設計する際は、入社希望日から逆算して各工程の期限を決める発想が求められます。求職者が転職活動にかける時間軸や、内定後に必要となる調整期間を加味することで、無理のないスケジュールが描けるでしょう。

以下では、求職者側の動きに対する理解や内定後の準備期間、そして入社確度を高めるフォロー体制について解説します。

求職者の転職活動スケジュールを理解する

転職希望者が動き始めてから内定を得るまでの期間には個人差がありますが、平均すると2〜3か月が一般的とされています。現職との調整や家庭事情などにより、活動ペースや優先順位にもばらつきが出るため、画一的な対応では選考辞退につながるリスクが生まれます。

各フェーズで求職者が置かれている状況を的確に捉えることで、適切なタイミングでアプローチできる体制を構築可能です。候補者の視点を取り入れた進行管理が、採用成功率の向上につながります。

内定から入社までの期間を見越して設定する

採用活動は、内定を出した時点で完結するわけではありません。入社までに現職の退職手続きや引き継ぎ対応、転居の準備など、さまざまな調整が発生します。

特に在職中の求職者の場合、内定から入社までに1〜2か月以上の猶予が必要となるケースが多く見られます。余裕を持った日程設計ができていないと、希望月に人材を確保できなくなるでしょう。

逆算による工程管理を行うことで、採用後の業務受け入れも円滑に進めやすくなります。

オファー後のフォロー体制を構築する

内定通知後も安心せず、入社決定まで継続的に候補者と接点を持ち続ける姿勢が重要です。業務内容や配属予定部署に関する追加説明、疑問への個別対応、職場見学の実施など、信頼関係を深める機会を多く設けることが求められます。

特に複数社から内定を得ている場合、企業側の対応力が入社意欲に直結します。定期的な連絡や情報提供を通じて、心理的な距離を縮める工夫が必要です。入社確度を高める取り組みが、採用後の定着にもつながります。

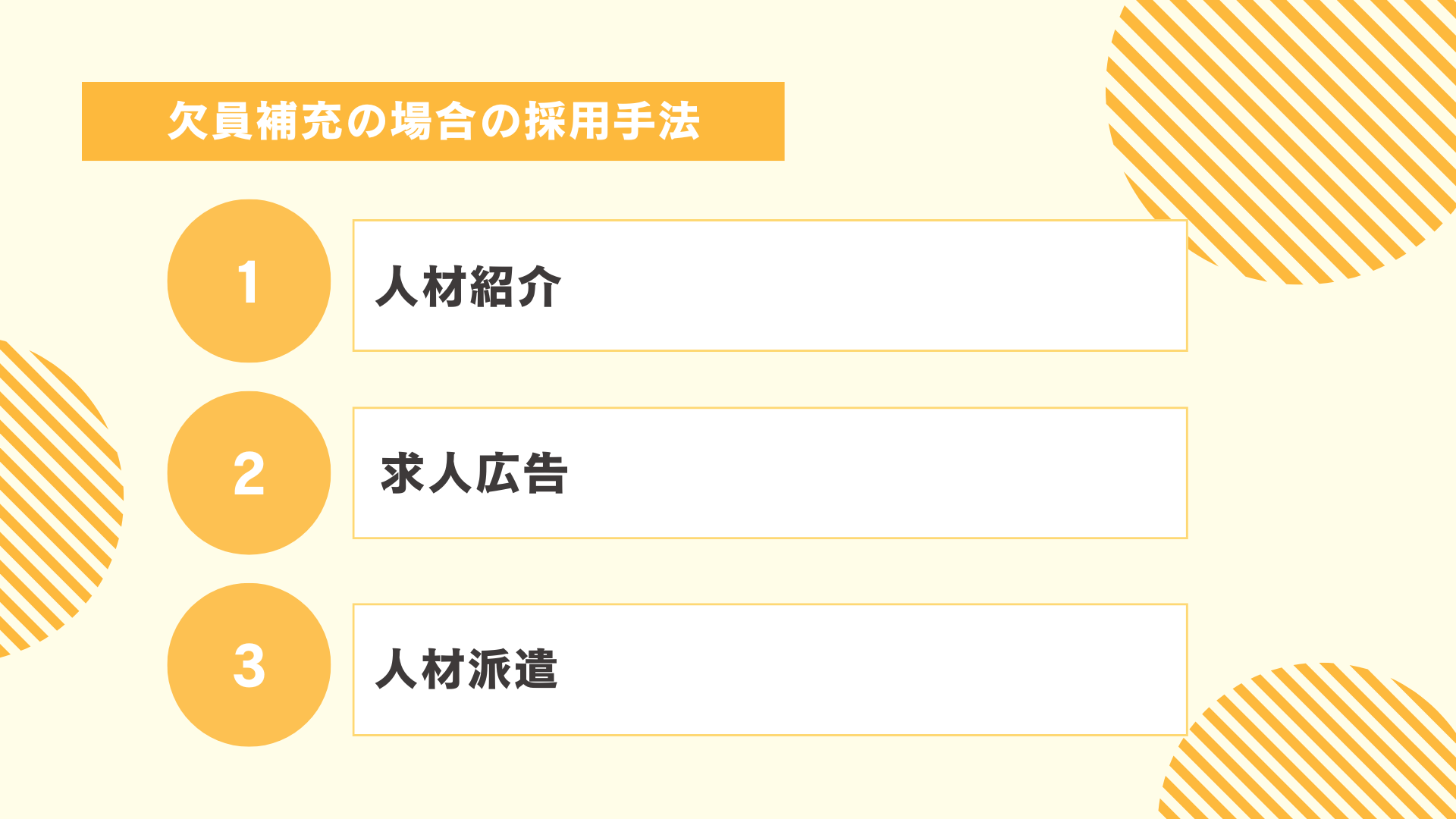

欠員補充の場合の採用手法の選定

ここでは急な欠員によって追加の採用が必要になった場合の採用スケジュールの立て方を紹介します。

厚生労働省の調査結果によると、仕事上の悩みを相談はできるものの60%以上の人が解決には至らないと回答しています。急な欠員にはさまざまな理由がありますが、退職者の業務の引き継ぎにかかる時間や既存社員への業務負荷を考慮する必要があり、早期の採用が求められます。

ここでは早急に採用をしたい場合におすすめの手法と活用のポイントを解説します。

1. 人材紹介

紹介依頼をしてから、早ければ1ヶ月ほどで採用が決定する場合もあります。ただし求職者によって転職への温度感や希望する時期が異なるため、リードタイムには幅があると言えます。

求人票を作成した後は、人材紹介会社の担当者が掲載まで進めてくれるため、早期に募集の開始ができます。

2.求人広告

早期に応募が集まり、選考がスムーズに進めば1ヶ月ほどで採用が可能です。

ただし短期で多くの求職者にアプローチするためには、求職者の目につくよう、有料のオプションを活用して求人広告を掲載する場所やサイズ、掲載期間の工夫が求められます。

また、募集を効果的に行うには、適切な媒体選びが必要です。採用したい層が利用している媒体を選択し、効率的な募集活動を行いましょう。費用が割高になる傾向があるため、費用対効果の見極めも必要です。

3. 人材派遣

人材派遣会社が依頼する業務内容をもとに、スキルや就業条件などが合う人材を選定して紹介をおこなうため、条件が合えば2週間〜1ヶ月ほどでの就労が可能です。

しかし、人材派遣は採用ではなく、あらかじめ雇用の期間を決めておく必要があります。緊急時の対応方法として認識しておきましょう。

<採用までの流れ>

- 派遣社員の就業条件を決める

- 依頼する派遣会社を選ぶ

- 派遣会社の担当者に紹介を依頼する

- 人材を紹介された後、顔合わせをする

- 派遣

採用スケジュールを作成し、計画的に採用活動を進めましょう

中途採用の成果を最大化するには、採用計画を単なるスケジュール管理で終わらせるのではなく、応募者視点と企業側の都合をバランスよく織り込んだ設計が求められます。採用の目的や人材要件を明確にしたうえで、チャネルごとの特性を理解し、現実的なタイムラインを描くことで、質の高い採用活動が実現可能になります。

また、オファー後の対応を怠らず、入社確度を高める工夫も欠かせません。採用プロセスを一貫して設計する意識を持つことで、組織成長を支える適切な人材との出会いにつながります。

人事担当者にとっては、限られたリソースで日々変動する採用目標に対応するのは大きな負担です。その際は、600社以上の支援実績を持ち、最短5営業日でチームアサイン可能な「まるごと人事」のような採用代行サービスを活用しましょう。外部リソースの活用で戦略的な採用設計に専念でき、コストや工数の最適化にもつながります。

応募から内定後のフォローまでの

候補者対応に活用できるメールテンプレート集

応募者対応メールテンプレートセットを、一括ダウンロードしていただけます!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

NEW!

NEW! 【5ステップで最大化】採用ROIとは?計算式と改善方法、投資対効果の高め方

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

【建設業界向け】おすすめ採用手法5つと選び方、有資格者の採用について

- 採用企画

採用ミスマッチを防ぐ16の対策と最新データ|企業が今すぐ見直すべき採用手法

- 採用企画

戦略人事とは?人材戦略を成功に導く3つの秘訣

- 採用企画

フロントエンドエンジニア採用が難しい!5つの理由と8つの成功戦略

- 採用企画

【2026年版】採用サイトの社員インタビュー記事作成ガイド:作り方、質問リスト、7つのポイント

- 採用企画

- 採用オペレーション