採用・労務・経理に関するお役立ち情報

「求める人材からの応募が来ない」「内定辞退や早期離職が減らない」

採用のミスマッチが起こる最大の原因は、採用ペルソナの設計不足です。

しかし、いざペルソナを作ろうとしても「項目が多すぎて絞り込めない」「現場と人事で認識がズレる」といった課題に直面し、形骸化してしまうケースが少なくありません。

本記事では、これまで数百社の採用を支援してきた「まるごと人事」の知見をもとに、実務でそのまま使える「採用ペルソナの作り方」を5ステップで徹底解説します。中途・新卒別の設計例や、設計したペルソナを「求人票・スカウト」に落とし込み、採用成功率を劇的に高める活用術まで網羅しました。

自社にとっての「正解」と言えるペルソナ設計にお役立てください。

採用ペルソナの作り方を無料公開!

採用ペルソナの設計方法が分かる!アトラクト(魅力化)の基礎から応用までのノウハウを無料で紹介します!

関連動画:【採用ペルソナ】潜在層に届く採用ペルソナの作り方/解像度を上げるAIプロンプト大公開

目次

採用ペルソナとは

ペルソナとはもともとマーケティングで使われている概念であり、「商品やサービスを利用する典型的な顧客モデル」のことを指します。

採用ペルソナとは、企業が採用したい詳細の人物像になります。

性別や年齢、居住地、ライフスタイルや趣味、仕事への価値観といった具体的な情報をもとに作り上げた人物像が採用ペルソナです。

採用ペルソナをもとに採用活動をおこなうことで、採用ミスマッチを防ぐ役割があります。

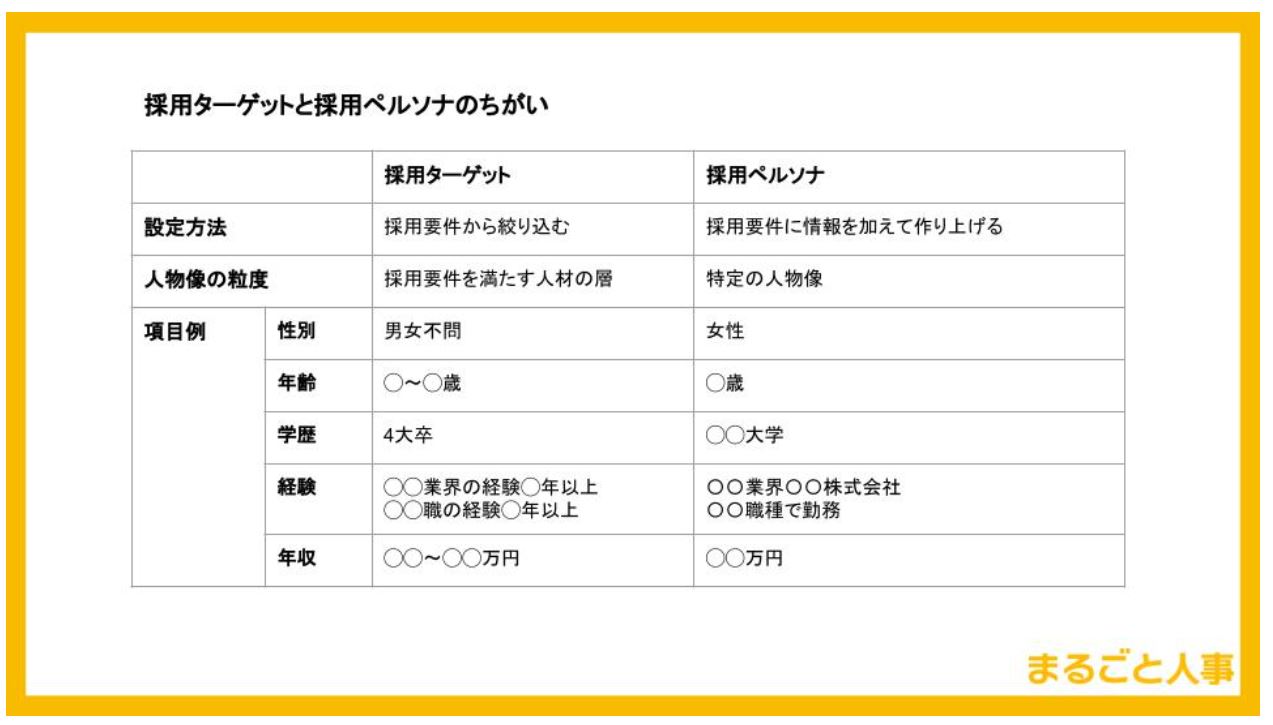

採用ターゲットとの違い

採用ターゲットも、自社が求める人物像を言語化するという点では採用ペルソナと同じです。

ただし、採用ターゲットは、自社が求める大まかな人物像を指し、性別・年齢・スキルや経験によって対象を絞り込んだ人材の層を指します。

一方、採用ペルソナはより詳細な要素を加えた架空の人物像です。性別・年齢・スキルだけでなく、ライフスタイルや趣味、仕事への価値観といったパーソナリティも加えて、一人の人物像を作り上げていきます。

採用ペルソナまで落とし込むことで、経営層や現場がイメージしていた人物像と採用担当者の目線を合わせていくことも可能です。

採用ターゲットと採用ペルソナの違いは以下の通りです。

マーケティングにおける「ペルソナ」との違い

マーケティングにおけるペルソナは、あくまで商品やサービスを購入・利用する顧客の行動や心理をモデル化したものを指します。購買動機や利用シーン、価値観を明らかにすることで、販売戦略や広告訴求に役立てるのが目的です。

一方、採用ペルソナは「採用活動における理想の人材像」を描くものです。求めるスキルや経験に加えて、働き方やキャリア志向、価値観や行動特性までを具体的にイメージします。

つまり、マーケティングのペルソナが「顧客を知る」ための設計図だとすれば、採用ペルソナは「理想の人材を惹きつけ、ミスマッチを防ぐ」ための設計図といえるでしょう。

採用ペルソナの作り方を無料公開!

採用ペルソナの設計方法が分かる!アトラクト(魅力化)の基礎から応用までのノウハウを無料で紹介します!

新卒採用ペルソナと中途採用ペルソナの5つの違い

採用ペルソナ設計の際、新卒と中途採用では以下のようにポイントが異なります。

| 項目 | 新卒 | 中途 |

| 評価軸 | ポテンシャル・人柄 | 即戦力・実績 |

| 動機 | 就職理由 | 転職理由 |

| 情報源 | 就活サイト・SNS・エージェント・スカウト | 就活サイト・SNS・エージェント・スカウト |

| 意思決定者 | 本人・親 | 本人・配偶者・子ども |

| 重視条件 | 成長環境・社風 | 年収・働き方・役職 |

新卒採用では、過去の経験からどう育つかを見極めます。中途採用では、「なぜ転職するのか」という現職への不満を抽出しつつ、何ができるか・どんな成果を出してきたかといった経験から即戦力性を具体的に定義すると良いでしょう。

中途ペルソナには「ライフステージ」を必ず設定します。独身・既婚・子育て中で、訴求すべき福利厚生や働き方が大きく変わります。

採用ペルソナを設計するメリット

採用活動を成功させるために採用ペルソナの設計は欠かせません。

ここでは採用ペルソナを設計するメリットを説明します。

1. 採用活動を効果的に行うことが可能

採用ペルソナの設計によって、自社が求める人材へ適切なアプローチが可能になります。

自社が求める人材がもつ志向性や仕事で重視する価値観を想定でき、求職者に興味をもってもらう効果的な情報発信がしやすくなります。

たとえば、募集段階において、求人票で採用ペルソナの価値観や志向性に合わせた魅力を発信でき、採用ペルソナに近しい人材が多く登録している媒体を選ぶことで応募の効率を集め、採用コストを適正化する効果も期待できます。

2. 採用ミスマッチを防げる

採用活動は、採用した人材が入社後に自社に定着し、活躍するまでがゴールです。

採用活動には、役員や現場の社員が面接官として関わることがあります。そのため、採用ペルソナを設計し、関係者に「採用したい人物像」を共有しておくことで、選考基準を明確にでき、面接官による評価のブレを防ぐ効果が期待できます。

また、募集・選考段階においても採用ペルソナのニーズに即した自社の魅力や価値観を訴求しやすくなるため、求職者も「自分に合っているかどうか」の判断をしやすくなります。

このように、選考基準が定まり、自社が求める人材以外からの応募や選考参加を抑制できるため、採用ミスマッチの抑制につながります。

3. 社内の共通認識を醸成できる

採用活動には、経営層や人事担当者だけでなく、現場の責任者や面接官も関わります。そのため、各立場によって「理想の人材像」のイメージが異なると、選考やアプローチの方向性にズレが生じやすくなります

採用ペルソナの設計で「自社が求める人物像」を全員が共通の基準として持つことが可能です。社内の関係者間で認識の食い違いを防ぎ、採用活動全体を一貫した方針で進められるようになります。

さらに、社内で統一された採用基準をもとに議論ができるようになります。そのため、採用に関する意思決定のスピードや精度が高まり、採用の質や定着率の向上にもつながるでしょう。

魅力的な求人づくりに

役立つツールを一挙大公開

募集文や採用ターゲットを考える時に役立つ、マルゴト特製のオリジナルツール&資料を3点まとめて配布中!

中途ペルソナに必須の設定項目

以下のチェックリストで、自社の中途ペルソナ設計を見直してみましょう。

現職での具体的な職務内容・役職

転職を考えている理由(不満点)

希望年収レンジ

家族構成とライフステージ

転職活動の緊急度(すぐ/良い機会があれば)

譲れない条件TOP3

上記が設定されていない場合、新卒ペルソナとの差別化が不十分です。次章で紹介するテンプレートを活用して、実効性の高い中途ペルソナを作成しましょう。

AIを活用した採用ペルソナ設計|事前準備とプロンプトを紹介

従来、採用ペルソナ作成には数時間を要する場合もありますが、AIを活用すれば時間短縮したうえでかつ実用レベルのペルソナが完成します。

AIで採用ペルソナを設計するための事前準備

AIに指示を出す前に、以下の情報をまとめましょう。

□ 募集職種

□ 雇用形態(新卒/中途)

□ 必須スキル・経験

□ 想定年収レンジ

□ 自社の業界・規模・特徴

既存の求人票があればそのままコピー&ペーストでOK、AIが必要な情報を抽出してくれます。

採用ペルソナを設計するためのプロンプト

準備した情報を元に、以下のテンプレートに当てはめてAIに指示します。

あなたは採用戦略のプロフェッショナルです。

以下の条件で中途採用ペルソナを詳細に作成してください。

【募集職種】[ここに入力]

【必須経験】[ここに入力]

【想定年収】[ここに入力]

【会社情報】[ここに入力]

以下の項目を含めて、実務で使えるペルソナを作成してください:

1. 基本情報(年齢、性別、居住地、家族構成)

2. 現職の状況(業界、職種、役職、年収、勤続年数)

3. 転職を考えている具体的な理由(3つ以上)

4. 仕事に求める価値観(優先順位をつけて)

5. 1日のスケジュール

6. 転職活動の行動パターン(利用サービス、活動時間帯)

7. 意思決定に影響する人物・要因

8. 譲れない条件と妥協できる条件

AIが生成したペルソナをざっと確認し、明らかにおかしい部分だけ修正しましょう。

ExcelやGoogleスプレッドシートにコピペすれば、完成したペルソナがチーム内や他部門とも共有できます。

AIが得意なことと人間が判断すべきこと

市場データ、職種の平均年収、業界トレンドなど、公開情報の収集はAIが圧倒的に速いです。ですが、プロンプトや読み込ませる情報が不足していると、根拠なく結果を出しがちな点も理解しておきましょう。

以下の表を参考に、AIが抽出した結果を精査すると精度が上がります。

| 工程 | AIの役割 | 人間の役割 |

| 情報収集 | 一般的な職種データ、年収相場の調査 | 自社の過去応募者データの整理 |

| 骨格形成 | 基本項目(年齢、家族構成など)の設定 | 自社特有の価値観・文化とのフィット感を判断 |

| 転職理由の設定 | 一般的な転職動機のリストアップ | 実際の面接で聞いた「本音」を反映 |

| 行動パターン | 転職活動の一般的な流れを提示 | 自社への応募経路(スカウト/媒体/紹介)の分析 |

| データ検証 | 統計的な妥当性チェック | 肌感覚での「リアリティ」判断 |

| 最終調整 | 文章の整形、表作成 | 経営層や現場との合意形成 |

AIでペルソナ設計をする際の3つの注意点

以下で解説する3つの注意点を押さえて、効率化を図りましょう。

1. AIは「平均的すぎる」ペルソナを作りがち

下記の追加指示で、刺さるペルソナ設計に改善するケースが多いでしょう。

「よりエッジの効いたペルソナにしてください。

例えば『地方在住でフルリモート必須』『独身だがペットとの時間を重視』など、

特徴的な要素を1〜2つ加えてください。」

2. 業界の最新動向を反映できない

AIの学習データが2024年以前の場合、最新の転職トレンドが反映されません。

以下の指示で解説されます。

- 2024〜2025年の転職市場トレンドを踏まえて」と指示

- 自分で最新の転職市場調査レポートを読み、情報を追加指示

最新データは参照元を人の目で確認するのが無難です。

3. 自社の「リアルな応募者」とズレる

過去の応募者データや面接記録をAIに与えることで解決につながります。

「以下は当社への応募者3名の実際のプロフィールです。

この傾向を踏まえてペルソナを修正してください:

【応募者A】32歳、大手SIer出身、年収650万円、子ども2人、『技術的負債の多さに限界』

【応募者B】27歳、スタートアップ2社経験、年収480万円、独身、『裁量はあるが事業の持続性に不安』

【応募者C】35歳、事業会社の情シス、年収700万円、既婚、『社内SEから開発へキャリアチェンジしたい』

AIが生成したペルソナは必ず検証が必要です。

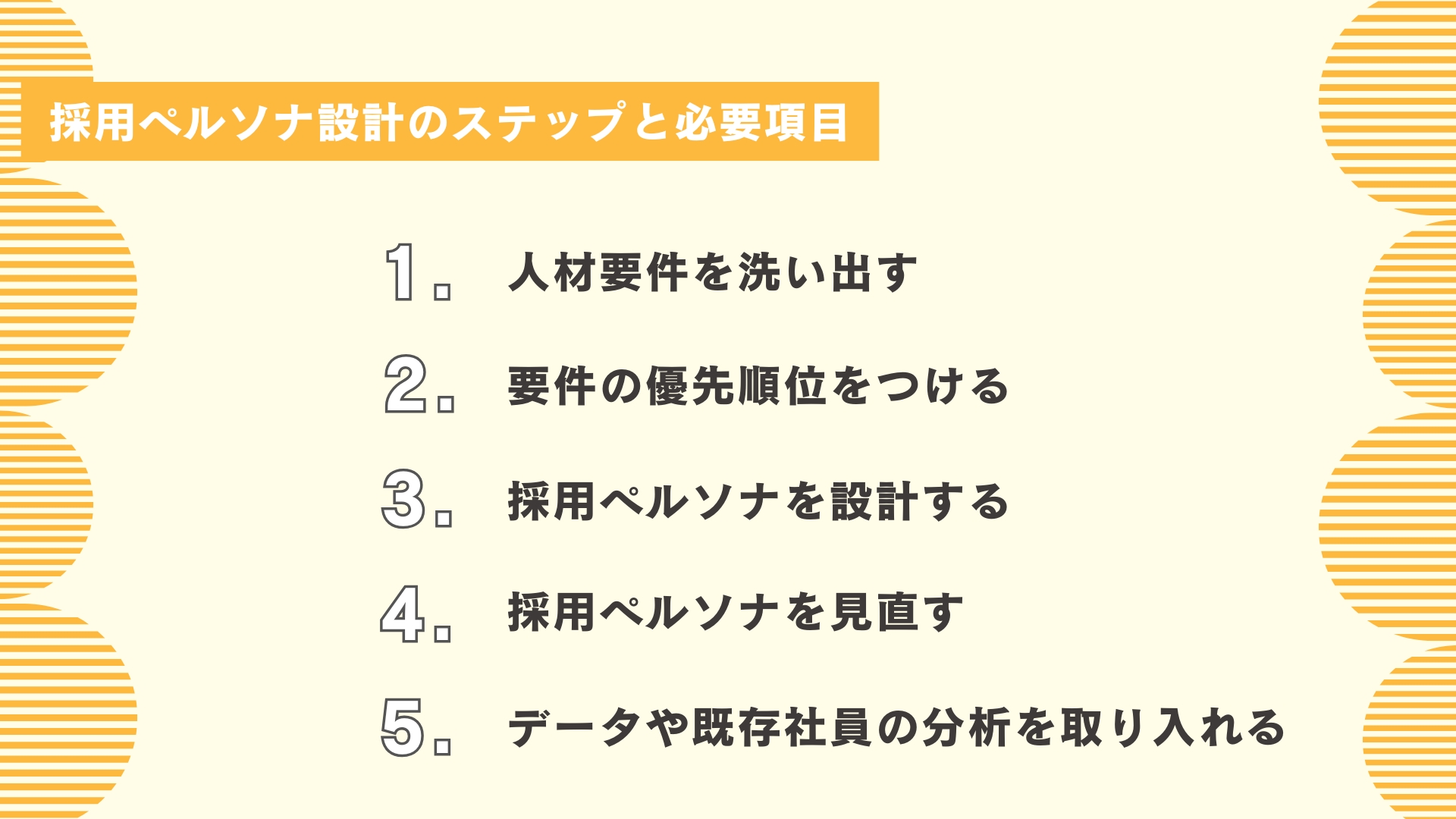

採用ペルソナ設計のステップと必要項目

ここでは採用ペルソナの設計のステップと必要な項目を解説します。

1. 人材要件を洗い出す

人材要件とは、自社が求める人材のスキルやパーソナリティ、志向性や価値観を具体的に言語化したもので、選考の合否を決める重要な基準です。

要件を洗い出す際には、業務内容や必要なスキルなどを現場の担当者にヒアリングしたり、実際に活躍している社員に入社の理由や、転職活動時に重要視していた価値観などをインタビューしたりして、具体的な要件を洗い出します。

要件の項目は多岐に渡るため、漏れがないよう下記の例を参考にしながら整理するとよいでしょう。

要件の精査はあとからおこなうので、まずは質よりも量を重視してできるだけ多く洗い出していくのがポイントです。

- 能力(学力、思考力)

- スキル(技術、知識、資格)

- 経験(企画、実務、マネジメント)

- パーソナリティ(志向性、価値観、性格)

- 属性(性別、年齢、居住地域)

2. 要件の優先順位をつける

洗い出した人材要件に優先順位をつけます。

優先順位は下記をもとに3つの段階に分けると整理がしやすいです。

- MUST条件:必須条件。業務に欠かせない、絶対に外せない条件

- WANT条件:歓迎条件。できればあったほうがよい条件

- NEGATIVE条件:不要条件。あると好ましくない条件

項目が多すぎたり、厳しすぎたりすると採用市場に該当の人材がおらず、募集に苦戦する可能性があります。そのため、まずは必須であるMUST条件と、不要であるNEGATIVE条件を決めておき、要件の前提となる優先順位を整理しておくことをおすすめします。

MUST条件とNEGATIVE条件を決めたあとに、できたらあったほうがよい条件として、志向性や価値観、入社後に培えるスキルや経験などをWANT条件として選定していきましょう。

3. 採用ペルソナを設計する

人材要件の優先順位をつけたら、採用ペルソナを設計します。

採用ペルソナは自社が求める、典型的な人物像です。架空の人物ですが、洗い出した人材要件を満たしたうえで具体的なイメージを作り上げていきます。

ただし、自社の理想のみで採用ペルソナを設計してしまうと実態との乖離が生まれ、応募が見込めない、選考を通過しないといったリスクもあり得ます。

採用市場や他社の動向、トレンドを把握し、あくまでも「実在していそうな人物像」を設計するのがポイントです。

設計にあたっての具体的な項目は下記を参考にしてみてください。

- 氏名・年齢・性別・居住地・家族構成

- 業種・会社名・部署・役職・担当業務・年収

- 趣味・特技・休日の過ごし方

- 現職での課題

- 転職で叶えたいニーズ

- 仕事選びで重要視している要素

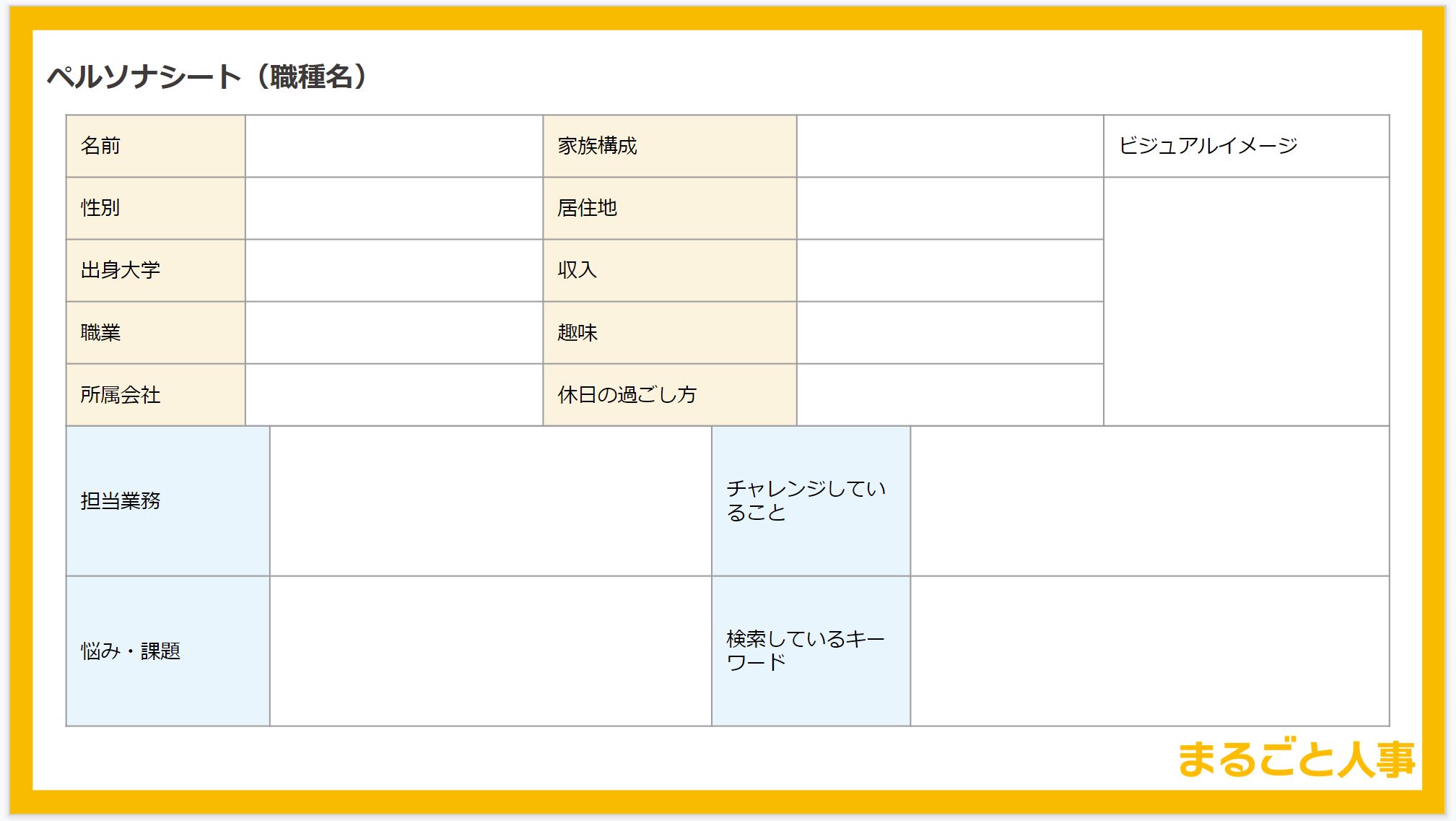

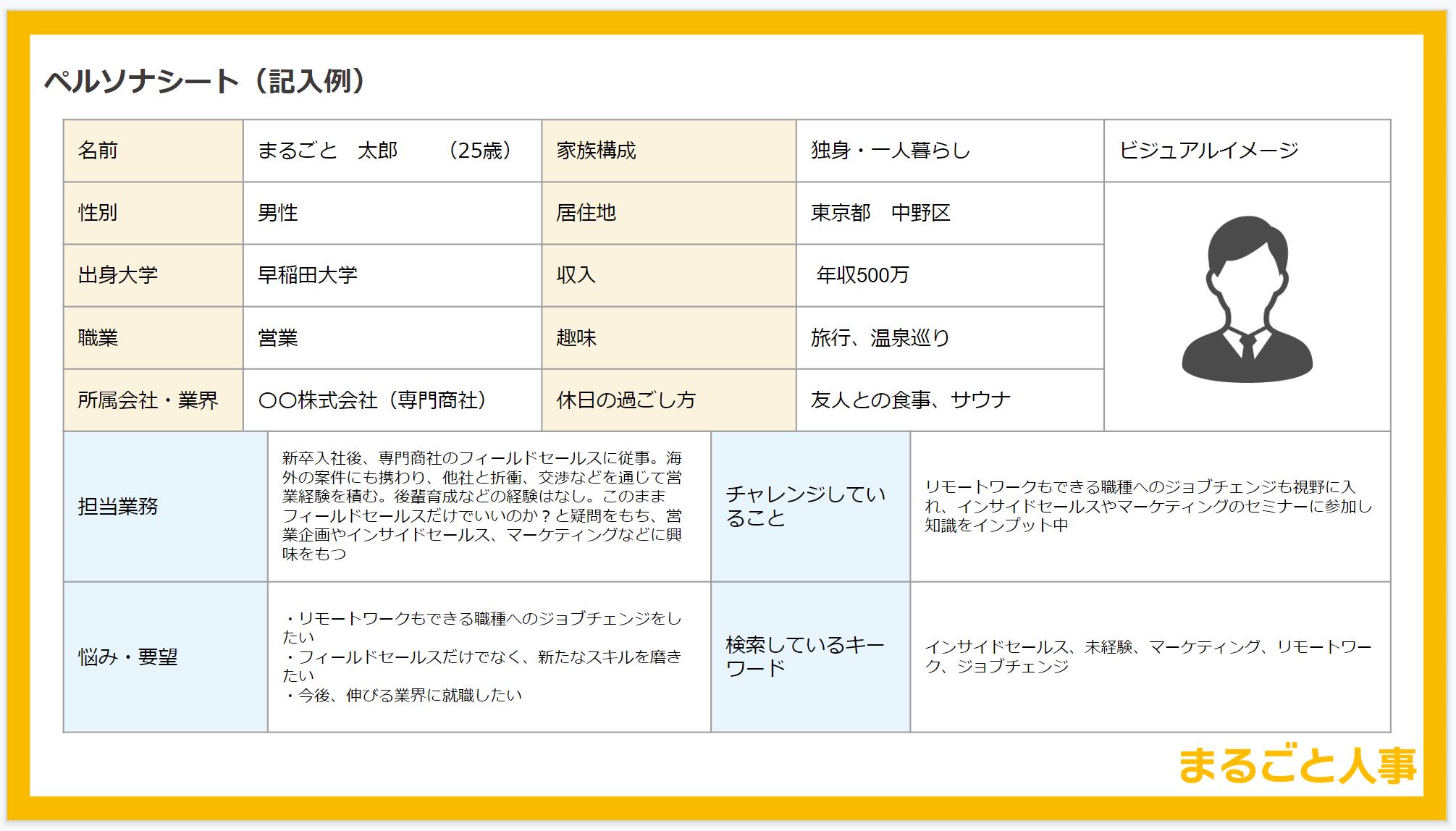

また、下記のようなペルソナシートを活用すれば漏れなく情報を整理することができます。

▼ペルソナ設計シート

▼ペルソナ設計シート(記入例)

4. 採用ペルソナを見直す

採用ペルソナを設計したあとは、社内との認識にズレを防ぐため、経営層や現場の社員に求める人物像との相違がないかを確認してもらいましょう。

また、設計した採用ペルソナをもとに採用活動を進めるなかで、求める人材からの応募が少なかったり、選考の通過率が極端に少なかったりする場合には、採用ペルソナの見直しも必要です。見直しの際は各要件の調整や修正をおこない、採用ペルソナの精度を高めていきましょう。

ただし、採用課題にはさまざまな要因があるため、採用ペルソナを安易に変更はせずに、まずは課題を的確に把握し、対策を講じることが重要です。

そのほか、事業計画の見直しによって求める人物像が変わる場合にも、採用ペルソナの見直しが必要となります。

採用課題の把握方法や対策について、知りたい方は下記も参考にしてみてください。

5. データや既存社員の分析を取り入れる

採用ペルソナの精度を高めるためには、感覚や理想像だけでなく、客観的なデータや既存社員の分析結果を活用することが有効です。

自社で活躍している社員に関する以下の情報を収集し、共通点を見つけ出します。

- 経歴

- スキルセット

- 入社経路

- 入社後の評価

- 定着率

「自社で成果を出している人材の特徴」をベースにした、より現実的で説得力のある採用ペルソナを設計できます。

また、アンケートやヒアリングを通じて、既存社員が転職時に重視したポイントや入社の決め手となった要素を把握することで、候補者に対して効果的な訴求材料を導き出せるでしょう。

データドリブンな視点を加えることで、採用ペルソナが「理想像」にとどまらず「実際に成果をあげる人材像」として社内に浸透しやすくなります。

採用ペルソナの作り方を無料公開!

採用ペルソナの設計方法が分かる!アトラクト(魅力化)の基礎から応用までのノウハウを無料で紹介します!

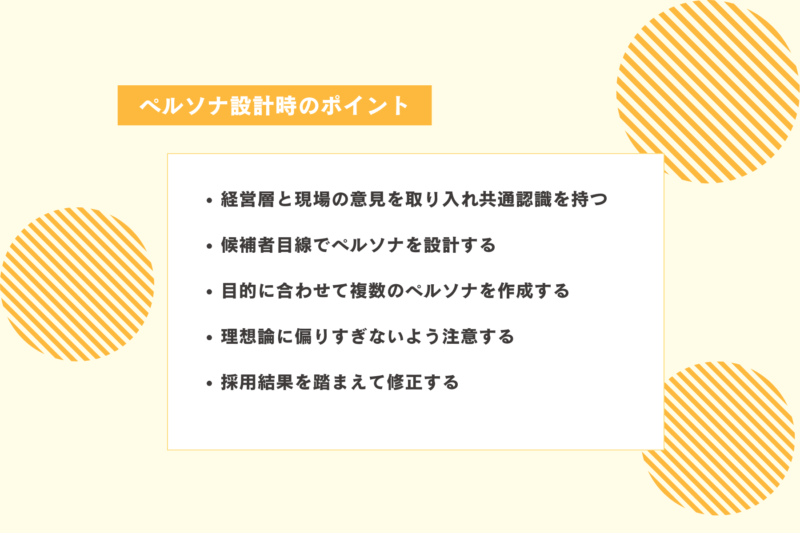

採用ペルソナ設計時の5つのポイント

ここからは、採用ペルソナの設計の際に意識するべきポイントについて紹介します。

経営層と現場の意見を取り入れ共通認識を持つ

ペルソナ設計時に、現場と目線をあわせることはもちろん行いますが、目線合わせの際は、経験年数などのハードスキルだけでなく、その人の人柄面、大切にしている価値観まで共通認識を持ちましょう。

それを行うことで、入社後の早期退職を防ぐことにも繋がります。

見極めるやり方として、高いパフォーマンスを上げる人材に共通している行動特性・思考の傾向・価値観を言語化すると良いでしょう。例えば、現在の所属メンバーに適性検査を受けてもらい、その結果を定量的に分析した上で採用要件に落とし込むなども一つの手です。

候補者目線でペルソナを設計する

企業側だけでペルソナを設計しては、企業と候補者との齟齬が生じる原因になり得ます。直近で採用された社員の経験や価値観などを言語化しつつ、経営陣の求めるペルソナ像を照らし合わせると良いでしょう。

「なぜ選ばれているのか」「どこに共感されているのか」といった切り口から、自社の強みや魅力を言語化していきましょう。

目的に合わせて複数のペルソナを作成する

複数人の採用目標を立てる場合、求める人物像が「即戦力人材」や「ポテンシャル人材」のように異なる場合もあるでしょう。

それぞれ訴求が異なるため、ペルソナ設計だけでなくスカウト文・求人文を分ける工夫が必要です。

理想論に偏りすぎないよう注意する

ペルソナ設計では「自社が採用したい理想像」を描きますが、理想に寄せすぎると現実の採用市場に存在しない人物像となり、応募が集まらない原因になります。特に、スキル・経験・価値観のすべてを完璧に備えた人材を設定してしまうと、母集団形成が難しくなり、採用活動が長期化するリスクがあります。

そのため、採用市場の動向や競合他社の採用状況を意識しながら、「実在しそうな人物像」を設計することが大切です。MUST条件とWANT条件を明確に分け、現実的に採用可能なラインを見極めて設計することで、理想と現実のバランスをとれるようになります。

採用結果を踏まえて修正する

何年もペルソナ像を見直していない企業も多いのはないでしょうか。採用市場は変化し、候補者が就職や転職、企業に求める条件も変わります。

採用活動の結果を受けてペルソナ像を修正するだけでなく、入社後の社員の働く様子も踏まえてアップデートしましょう。

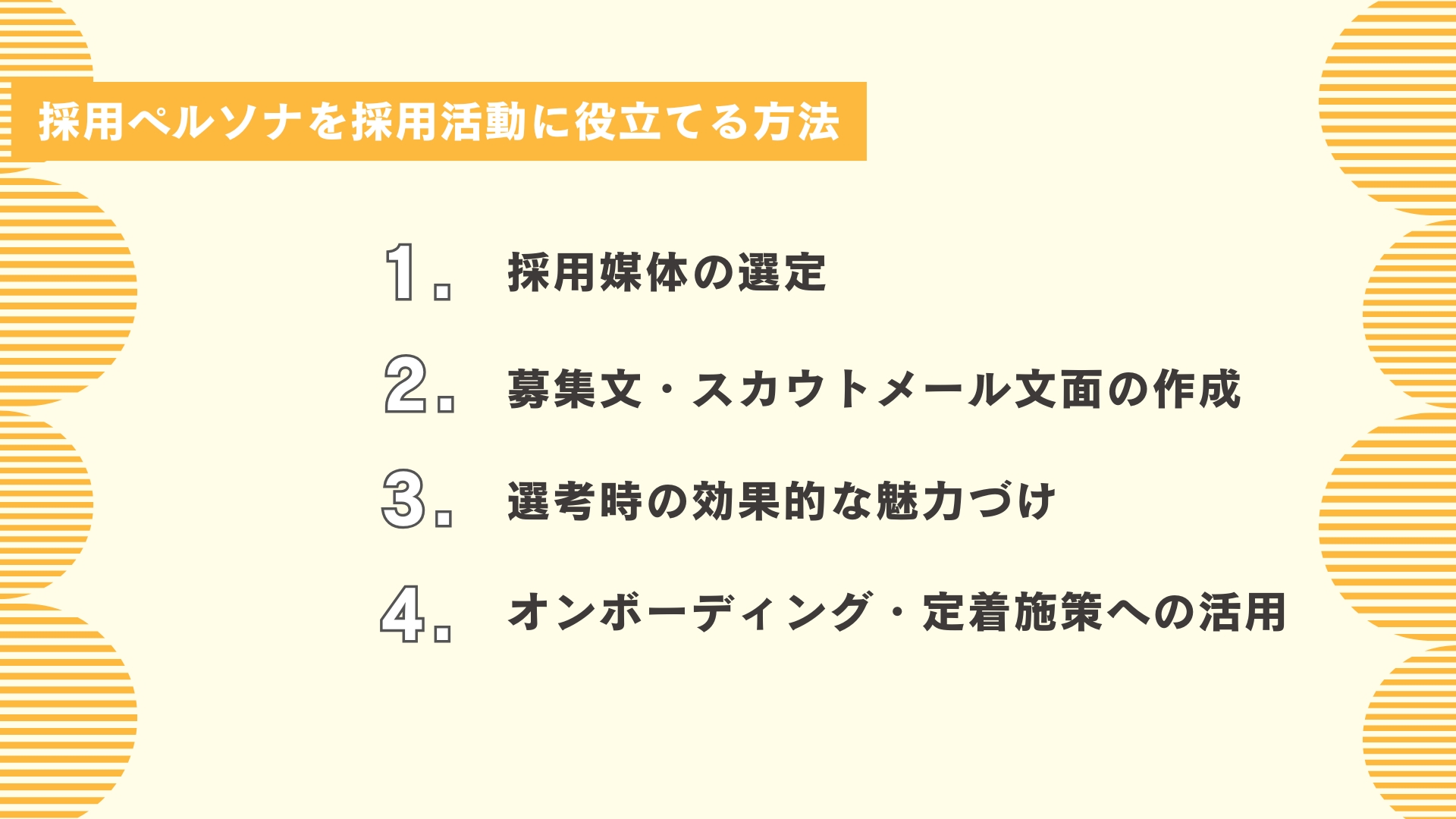

採用ペルソナを採用活動に役立てる方法

ここでは設計した採用ペルソナを採用活動に役立てる方法を紹介します。

1. 採用媒体の選定

採用ペルソナの属性、志向性、価値観をもとに適切な媒体を選ぶことも、自社が求める人材からの応募につなげるためのポイントです。

採用媒体には多くのサービスがあり、それぞれ特徴が異なります。

たとえば、ハイレイヤーの人材が多く登録している、若手や第二新卒の登録が多い、エンジニアに特化しているなど、登録者の属性に特色があるサービスもあります。

またベンチャー志向や、やりがい重視など求職者の価値観を把握した上でアプローチができる媒体もあります。

採用ペルソナがどの媒体であれば多く登録しているのかを見極めることが重要です。

媒体選びに迷う場合には採用代行(RPO)サービスや各媒体の営業担当者に相談し、アドバイスをもらうとよいでしょう。

2. 募集文・スカウトメール文面の作成

採用ペルソナは、募集文やスカウトメール文面の作成にも役立てることができます。

採用ペルソナを設計することで、自社が求める人材の志向性や価値観を想定しやすくなり、ニーズに合わせた魅力を訴求しやすくなります。

応募につなげるためには、自社の魅力を伝え、他社との差別化も図り、求職者に「自分のための求人だ」と思ってもらうことが重要です。

「どのような経緯で転職を考えているのか」、「仕事に対してなにを希望しているのか」など、採用ペルソナのニーズを想定し、どのような文面だったら魅力的に感じるかを考えることがポイントです。

3. 選考時の効果的な魅力づけ

採用ペルソナの設計は、選考時の魅力づけにも有効です。

採用につなげるためには、選考段階でも自社の魅力を理解してもらったり、不安や懸念を払拭してもらったりして、求職者の志望意欲を高めるためのアプローチが必要です。

採用ペルソナのニーズや転職理由をあらかじめ想定しておくことで、訴求すべき自社の魅力を明確にできたり、求職者が抱える不安を払拭できたりと、カジュアル面談や面接時の魅力づけを効果的におこなえるでしょう。

4. オンボーディング・定着施策への活用

採用ペルソナは採用段階だけでなく、入社後のオンボーディングや定着施策にも活用できます。

採用ペルソナをもとに新入社員がどのような価値観やキャリア志向を持っているか把握しておくことで、研修プログラムや配属方針をより最適化できます。

「挑戦的な環境を求める人材」には早期にプロジェクト参画の機会を提供する、「安定を重視する人材」には明確なキャリアパスを示すなど、ペルソナに合わせた支援を行うことが可能です。

また、入社後に想定される不安や課題を事前に把握しておけばフォロー体制を整えやすくなり、早期離職の防止にもつながります。採用ペルソナを単なる「採用のためのツール」とせず、オンボーディングや定着の観点からも活用することで長期的に活躍する人材を育成しやすくなります。

設計したペルソナを「求人票・スカウト」に落とし込む3つの方法

ペルソナは作って終わりではありません。設計したペルソナを実際の採用手法に反映させて初めて、応募数やマッチ度といった成果に繋がります。ここでは、具体的な落とし込みのコツを3つ紹介します。

1. ペルソナの「悩み」を解決するキャッチコピーを作る

求人票のタイトルやスカウトの1行目は、ペルソナの心に最も響く言葉を選ぶ必要があります。 ペルソナが現在の職場で抱いている「不満」や、将来に対する「不安」を書き出し、それを解消できる自社の魅力を言語化しましょう。

「裁量が小さく、意思決定に時間がかかるのがストレス」であれば、以下のタイトルを考案できます。

求人タイトル: 「【フルリモート】意思決定まで最短1日。自社プロダクトの成長をリードするPM候補」

2.ベネフィット(読後の未来)」を具体化する

ペルソナは「仕事内容」だけでなく、「その会社で働くことで、自分はどう成長できるか」という未来を見ています。

求人票の「仕事の内容」欄に、単なるタスクの羅列ではなく、ペルソナにとってのメリットを記載します。

- 改善前:「WEBマーケティング施策の立案・実行」

- 改善後:「月間予算1,000万円以上の大規模運用に携わり、半年後には新規事業のマーケティング責任者をお任せします」

3. スカウト文面に「なぜあなたなのか」の根拠を添える

ペルソナ像が具体的であればあるほど、スカウトメールの返信率は高まります。

ペルソナの「経験・スキル」の項目と、候補者のプロフィールを照らし合わせ、「〇〇という経験をお持ちのあなたに、ぜひ当社の✕✕という課題を解決してほしい」と、ピンポイントの指名理由を伝えます。

誰にでも送れる定型文ではなく、「ペルソナに設定した人物像だからこそ、この記事(またはカジュアル面談)を見てほしい」という特別感を演出しましょう。

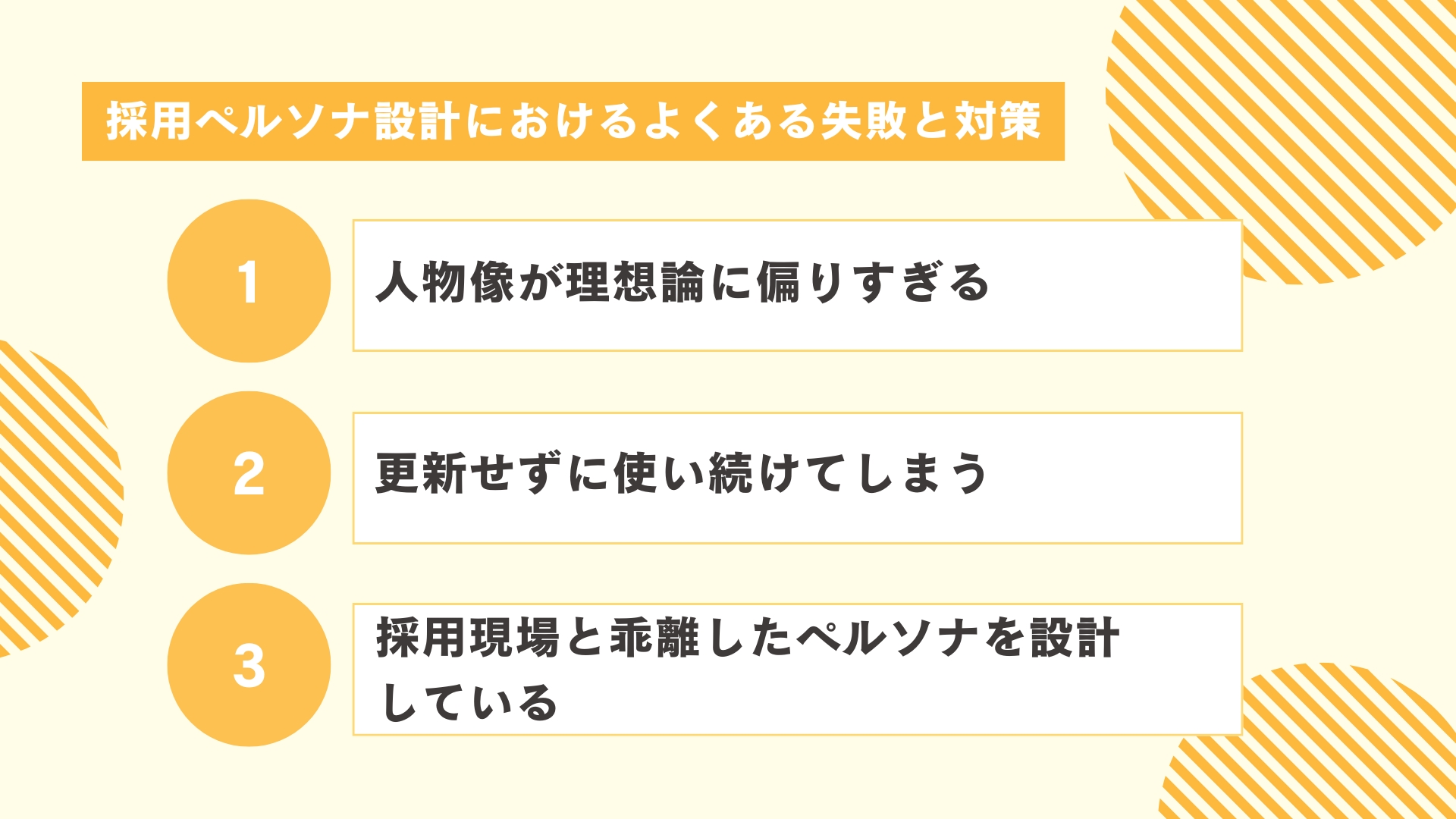

採用ペルソナ設計におけるよくある失敗と対策

採用ペルソナは採用活動を成功に導く有効な手法ですが、設計や運用を誤ると期待した成果を得られません。ここでは代表的な失敗パターンと、対策となる実践的な工夫を紹介します。

人物像が理想論に偏りすぎる

採用ペルソナを考える際、条件を盛り込みすぎると市場に存在しない人物像となる危険性があります。完璧なスキルや経験を前提とすると、応募数が減り、採用活動が長期化する可能性が高まります。

例えば即戦力でリーダーシップも備え、柔軟な働き方を望みつつ高い専門知識を持つ人物を前提にすると、候補者層は極端に狭まるでしょう。

解決策としては、必須条件と歓迎条件を明確に切り分け、採用市場で実際に出会える人材像を前提とすることが重要です。バランスの取れた設定を行うことで現実的な母集団形成につながり、採用の成功率が向上します。

更新せずに使い続けてしまう

採用ペルソナは一度設計したら完成ではなく、環境や事業方針の変化に応じた見直しが求められます。市場の動きや求職者の価値観は時間の経過とともに変化するため、古いペルソナを使い続けると採用活動の方向性がずれてしまうリスクが生じます。

例えば、在宅勤務の普及や働き方に対する考え方の変化に対応できないままでは、候補者からの共感を得にくくなるでしょう。定期的に既存社員へのヒアリングやデータ分析を実施し、現実とのギャップを補正することで有効なペルソナを維持できます。

採用現場と乖離したペルソナを設計している

経営層や人事部が主体となりペルソナを描く場合、実際に現場で必要とされる人材像と一致しないケースがあります。現場が求める人物像とのズレが大きいと、採用した人材が活躍できず、早期離職につながるかもしれません。

人事部がコミュニケーション能力を重視して設計したとしても、現場では専門的なスキルや即戦力性が不可欠な場合、採用後の定着は難しくなります。

対策としては、現場責任者や実際の社員を巻き込み、求めるスキルや価値観を明確に共有することが不可欠です。関係者全員の意見を反映させることで、現実に即したペルソナが完成し、採用の成功率を大きく高められます。

採用ペルソナを設計して、採用活動を効果的に進めましょう

本記事では採用ペルソナを設計する理由、設計のステップや必要な項目、活用方法を紹介しました。

採用ペルソナは採用活動を効率的に行うためだけでなく、採用ミスマッチを防ぐうえでも重要な役割を果たします。

採用ミスマッチが多く生じてしまう場合には、本来求めている人物像と採用ペルソナの乖離も想定されるため、採用ペルソナの見直しも検討しましょう。

採用ペルソナは一度設計したら終わりではなく、改善を繰り返し、採用ペルソナの精度を高めていくことで、採用活動がより効率化されていきます。

本記事で解説したポイントを参考に採用ペルソナを設計し、採用成功につなげましょう。

魅力的な求人づくりに

役立つツールを一挙大公開

募集文や採用ターゲットを考える時に役立つ、マルゴト特製のオリジナルツール&資料を3点まとめて配布中!

「まるごと人事」の資料を

無料でダウンロード

リピート率95%!!料金やお得な活用方法、企業の声や事例、導入までの流れを無料でご紹介!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

建設業界の採用戦略にSNSを活用する理由とは?効果的な進め方や成功事例を紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

建設業界の若者離れ対策|採用・定着で今すぐ見直すべきポイントとは?

- 採用企画

建設業界におすすめ採用代行6選|利用すべき理由や選定ポイント

- 採用企画

- 採用代行

建設業界における採用市場の今|2025年の課題と人材確保に向けた打ち手

- 採用企画

【2025年最新版】採用コンサルティング会社30社比較表|依頼できる業務や選び方のポイント解説

- 採用企画

- 採用代行

ブラインド採用とは?メリット・デメリット、導入手順や注意点を徹底解説

- 採用企画