採用・労務・経理に関するお役立ち情報

建設業界では深刻な人手不足が続き、採用市場は激しさを増しています。特に若年層の応募が減少し、採用担当者の負担は年々増大しています。こうした状況下で応募者を惹きつけるには、求人票の見直しが不可欠です。

本記事では、建設業の現状課題から求人票の基本構成、心をつかむ工夫、さらには採用戦略や外部パートナー活用の選択肢までを体系的に解説します。効果的な「建設業界における求人票の書き方」を理解し、成果につながる採用活動の第一歩を踏み出しましょう。

中途採用の募集文作成と確認に便利!

募集文ライティングのチェックリスト

募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き

建設業界の採用市場の現状と課題

まずは、建設業界を取り巻く採用市場の実態を理解することが重要です。採用活動の成果を上げるためには、現状がどのような課題に直面しているか把握したうえで、適切な打ち手を検討する必要があります。以下の3つの観点から現状を整理し、課題解決の方向性を探りましょう。

深刻化する人手不足と若手離れ

建設業では深刻な人材不足が続いており、特に若年層の採用難が顕著です。建設業従事者の平均年齢は年々上昇し、現場の高齢化が進んでいます。一方で、若手人材の確保が難しい現状です。

背景には、高い身体的負担や危険な環境というイメージが根付いており、他業種との競争に不利な構造があります。結果として定着率の低下や、離職後の補充が間に合わない事態が頻発しています。

採用活動を成功させるには募集人数を満たすだけでなく、若年層に魅力を感じてもらえる現場環境づくりや、将来性の見えるキャリア設計が必須です。

求職者に敬遠される背景とイメージ

建設業が求職者から敬遠される理由は、単に仕事内容がきついというだけに留まりません。

重労働や危険といった旧来の「3K」に加え、低賃金や長時間労働という新しい負の印象が根強く残っています。さらに、将来のキャリアパスが見えづらく、長期的に働く価値が見出しにくいという声も多く聞かれます。

現場の雰囲気や働き方改革が進んでいる企業が存在しても、情報発信が不足していることが課題です。結果として、イメージだけで判断し、応募をためらう求職者が少なくありません。

採用市場で勝ち抜くために必要な視点

競争の激しい採用市場で成果を出すには、従来の求人手法だけでは不十分です。求職者のニーズを深く理解し、応える視点が欠かせません。

特に、現代の求職者は仕事内容や給与だけでなく、成長できる環境や人間関係の良さ、ワークライフバランスなども重視する傾向があります。建設業においても、現場での具体的な働き方やキャリア形成の事例を提示し、安心して入社できる職場であることを伝える工夫が不可欠です。

そのためには、求人票の内容を見直し、ただ条件を羅列するのではなく応募者の視点に立った表現に置き換える必要があります。

応募を引きつける建設業の求人票の書き方の基本

建設業で応募を増やすには、求人票の書き方が非常に重要です。ただ情報を羅列するだけではなく、応募者が共感しやすく理解しやすい表現にすることで、反応率が大きく変わります。

ここでは、法律面も考慮しながら、基本項目の記載方法や表現の工夫、仕事内容の具体化に関するポイントを解説します。

求人票に必ず盛り込むべき基本項目

求人票は、応募者が最初に接する企業情報です。そのため、必要な情報が抜け落ちていたり曖昧な表現で記載されていたりすると、信頼性を損なう要因になります。

必ず明記するべき情報は、以下のとおりです。

- 職種名

- 雇用形態

- 給与

- 勤務地

- 勤務時間

- 休日

- 業務内容

- 応募資格

上記の項目は具体性を持たせ、応募者が働くイメージを持てるようにすることが重要です。例えば、給与は「月給25万円以上」といった最低ラインではなく、経験者優遇の幅を示すなど幅広い層が検討しやすい書き方が求められます。

各項目が過不足なく整理され、読みやすくなっているか定期的に見直す習慣も大切です。

法律を守った表現とNGワードに注意

求人票には、法律上守らなければならないルールがあります。

| 法律名 | 要点 |

|---|---|

| 職業安定法 | 業務内容や就業場所、契約期間などの基本情報を具体的に記載する義務がある |

| 男女雇用機会均等法 | 性別による募集制限は禁じられている |

| 労働基準法 | 違反するような過重労働が前提と取れる表現も避けるべき |

求職者を誤解させる誇張や「未経験歓迎」と言いながら実際には経験者のみが対象といった内容は不信感につながります。法律を意識した正しい記載は、企業の信頼を高めるだけでなく、トラブル防止にもつながるため、定期的に法令を確認し、記載内容を更新する姿勢が重要です。

職種・仕事内容を具体的に書く重要性

仕事内容が具体的に伝わらなければ応募者が現場の業務イメージを持てず、不安に感じてしまう可能性があります。抽象的な「現場作業員」「施工スタッフ」などの表現ではなく「木造住宅の建築大工」「道路舗装作業スタッフ」といった具合に、職種と業務の中身を組み合わせることで理解しやすくなります。

さらに、業務の一日の流れや、関わるプロジェクトの例、必要な資格や歓迎するスキルなどを添えると、応募者が自分の経験や希望と照らし合わせやすくなるでしょう。仕事内容を詳しく説明することで業務の魅力や達成感をイメージでき、応募意欲を高める効果が期待できます。

中途採用の募集文作成と確認に便利!

募集文ライティングのチェックリスト

募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き

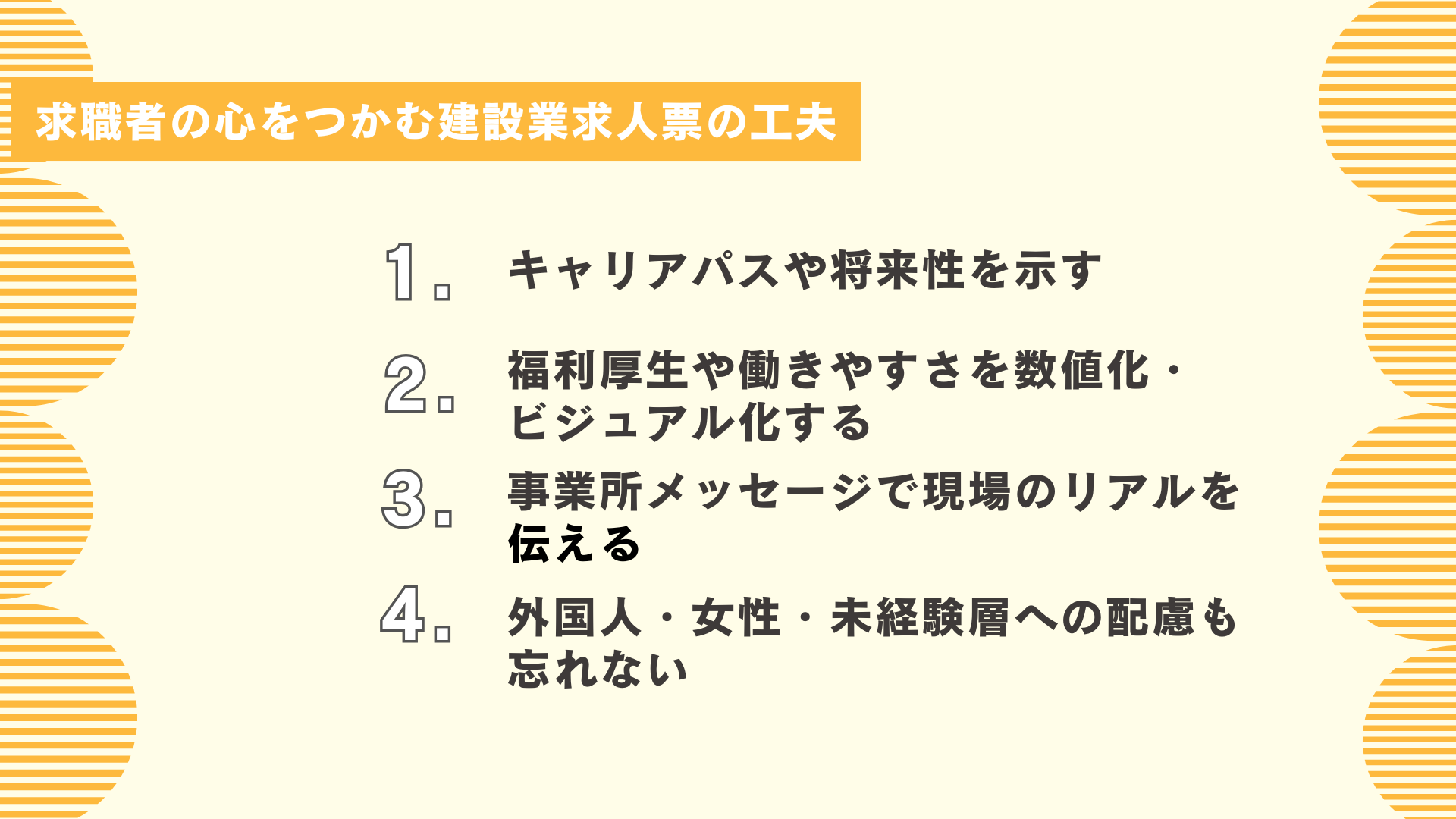

求職者の心をつかむ建設業求人票の工夫

基本情報を整えるだけでは、応募者の心に響く求人票にはなりません。魅力的な職場であることを伝え、応募へのハードルを下げる工夫が必要です。

ここでは、将来性の提示や福利厚生の見せ方、現場の雰囲気や多様な人材への配慮といった観点から、具体的な改善策を解説します。

キャリアパスや将来性を示す

長期的に活躍できる職場かどうかは、多くの求職者が重視するポイントです。特に若年層にとっては、入社後の成長イメージが描けない環境は魅力的に映りません。

求人票では、「3年後には現場監督としてプロジェクトを統括」「5年後には一人で1億円規模の案件を担当」といった具体的なステップや役割の変化を示すことで、将来像が明確になります。ビジョンの提示でスキルアップ意欲のある人材に響きやすく、長期的な定着も期待できます。

福利厚生や働きやすさを数値化・ビジュアル化する

求人票の中で福利厚生や働き方の改善点を具体的に伝えると、安心感や好感度が上がります。例えば「年間休日120日以上」「残業月平均15時間以内」「資格取得支援制度あり(上限10万円)」といった数字は、読み手にわかりやすく伝わります。

さらに、現場写真や完成した建物の画像を活用し、職場や成果物の雰囲気を視覚的に示すのも効果的です。建設業に対する古いイメージを払拭し、現代的な働き方や快適な環境を具体的にアピールすることで、応募者の関心を引き寄せやすくなります。

事業所メッセージで現場のリアルを伝える

現場の空気やチームの雰囲気は、求人票だけではなかなか伝わりません。そのため、事業所からのメッセージとして「現場の声」を盛り込むと効果的です。

例えば「先輩がマンツーマンで指導」「困ったときはチーム全員でフォロー」といったエピソードや、現場スタッフが実際に感じているやりがいを紹介します。さらに「経験よりも意欲を評価」「チャレンジを歓迎する風土」といった価値観を示すことで、挑戦したい人材に響く内容になります。

数字や制度だけでは伝わらない部分を、メッセージとして補う姿勢が重要です。

外国人・女性・未経験層への配慮も忘れない

建設業界においては、従来敬遠されがちだった層にも門戸を広げる姿勢が求められています。求人票の中で、女性が活躍している事例や、未経験から育成した実績を具体的に記載すると対象が広がります。

「未経験者歓迎(研修制度充実)」や「女性も現場で活躍中」といった一文があるだけで、応募検討層は大きく変わります。さらに、外国人材へのサポート体制や受け入れ実績を示すと、多様な人材に訴求することが可能です。

柔軟な姿勢を求人票で明示することにより、従来リーチできなかった層からの応募が見込め、採用の裾野を広げられます。

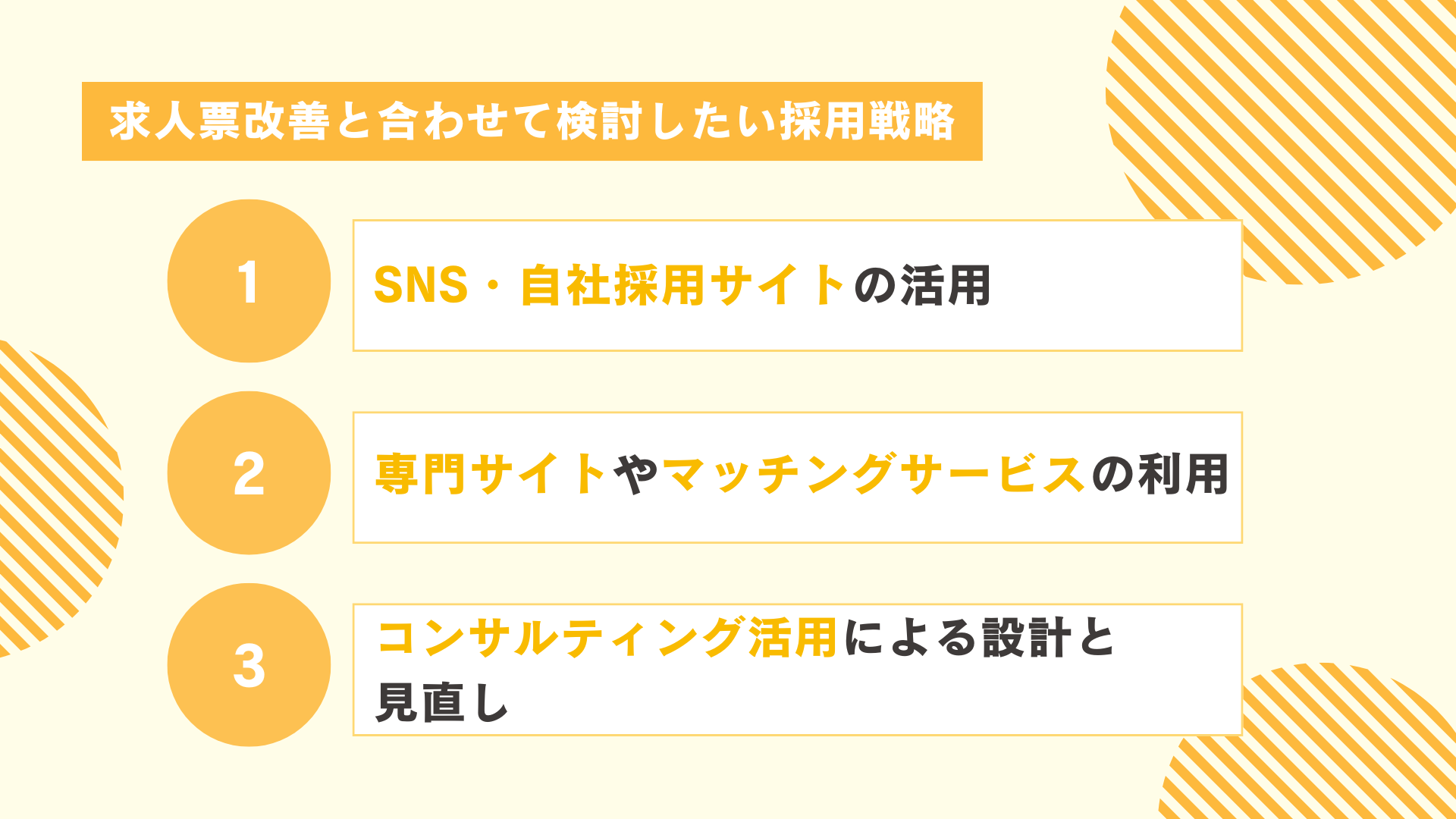

求人票改善と合わせて検討したい採用戦略

求人票だけで成果を最大化するのは、難しい場合もあります。採用の幅を広げるためには、複数の戦略を組み合わせて実行すべきです。

ここでは、デジタルツールや専門チャネルの活用、外部の専門家の知見を取り入れる手法まで幅広く紹介します。

SNS・自社採用サイトの活用

求職者の情報収集手段が多様化する中で、SNSや企業の採用サイトを有効活用する企業が増えています。SNSでは、自社の日常や現場の雰囲気をタイムリーに発信することで、親近感や透明性を高める効果があります。

特に若年層はSNSを通じて企業文化や雰囲気を知るケースが多く、単なる募集情報以上の価値を提供する場になるでしょう。また、自社専用の採用ページを設け、募集要項の詳細やキャリアステップのモデル、福利厚生などをまとめることで、総合的なブランド構築につながります。

専門サイトやマッチングサービスの併用

建設業に特化した求人サイトやマッチングサービスを併用することで、的確なターゲット層にリーチできます。総合求人サイトは広くアピールするのに向いていますが、専門サイトは業界経験者や本気で建設業に携わりたい層が多く閲覧しているのが特長です。

さらに、地域や職種ごとにマッチングしてくれるサービスを利用すれば、必要なタイミングに必要な人材と出会える確率が高まります。各チャネルの特性を見極め、複数を組み合わせることで、求人票の効果を一段と高めることが可能です。

コンサルティング活用による設計と見直し

採用活動を内製化するだけでは、どうしても視野が狭くなりがちです。そのため、採用支援の専門家に相談し、第三者視点で求人票や戦略を見直す選択肢も有効です。

特に、応募が少ない原因の分析や、自社の魅力の再発見、現場に即した表現のブラッシュアップは、外部の知見を借りることで効果的に進められます。さらに、採用市場の最新動向を反映した改善提案や、ターゲットごとの最適な訴求方法のアドバイスも受けられます。

限られた人材で多くの業務を抱える担当者にとって、戦略設計や運用の負担を軽減しながら結果を出せる点も大きなメリットです。

まとめ

今回は、建設業界向けの求人票を書くときのポイントや工夫、また合わせて検討したい採用戦略について紹介してきました。

採用難が続く建設業界で成果を出すためには、現状を正しく理解し、求職者に響く求人票作成と戦略的な施策が欠かせません。基本情報の正確な記載に加え、魅力や将来性を具体的に示すことで応募意欲を高められます。

しかし、人手不足が深刻化する中で、採用担当者が担う負担が年々大きくなっているのが実情です。

現状を打破する方法として、採用業務全般をアウトソーシングする選択が注目されています。特に、業界特有の課題や市場動向に精通したパートナーを選ぶことで、効率的かつ成果の出やすい採用活動が実現可能です。

採用設計から求人票の作成・運用、応募者対応まで一貫して支援する「まるごと人事」は、建設業界のニーズを踏まえ、月額制で柔軟に導入できるのが強みです。経験豊富なチームによる高品質なサービスで、採用戦略の構築から実務の運営までを丸ごと任せられるため、担当者が本来の業務に集中できる環境が整います。

業界に精通したパートナーを活用し、限られたリソースでも強力な採用体制を実現していきましょう。

中途採用の募集文作成と確認に便利!

募集文ライティングのチェックリスト

募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

製造業の採用広告で応募を増やす方法|おすすめ媒体7つと選び方

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

エンジニア採用におすすめの転職ドラフトとは?使い方や特徴を紹介

- 採用媒体・チャネル

【2025年最新版】求人ボックスの料金と掲載方法を|費用を抑えて応募数を増やすコツ

- 採用媒体・チャネル

エン転職スカウトの特徴|メリット・デメリットや効率的な採用につなげる方法

- 採用媒体・チャネル

薬剤師の採用方法|人材確保のポイントやおすすめの求人媒体7選を紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

マイナビ転職をダイレクトリクルーティングに活用!使い方のポイントも解説

- 採用媒体・チャネル