採用・労務・経理に関するお役立ち情報

ジョブローテーションは、多くの日本企業で採用されている制度であり、定期的な配置転換を行うのが特徴です。従業員は多様な業務経験を通じて総合的なスキルを習得し、視野を広げることができます。人材のパフォーマンスを最大限に引き出すために、自社に適した制度を検討することが大切です。

本記事では、人材育成の手法であるジョブローテーションの基礎知識を解説します。また、導入が向いている企業の特徴や成功事例もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

目次

ジョブローテーションとは

ジョブローテーションとは、社員の能力開発を目的として、人事計画に基づき意図的に行われる戦略的な人事異動のことです。かつては終身雇用が前提であった日本企業特有の仕組みとされていましたが、今日では多様な経験を持つ社員を育成するために導入する企業が増えています。

この制度は社員の異動を伴うため、その目的や仕組みを十分に理解した上で設計することが大切です。

ジョブローテーション制度が普及した理由

かつての日本企業は、長期雇用を前提とした人材育成制度の一環として、ジョブローテーションを実施していました。主な目的は、社内を横断的に把握できる「企業内ゼネラリスト」、いわゆる経営幹部候補を育てることでした。経営の中枢を担う主要部門を異動しながら現場経験を積み、人脈を構築することが、ジョブローテーションの大きな狙いだったのです。

しかし、IT技術の発達によりビジネスの現場はかつてないスピードで変化し続けています。多様化する価値観に応じた新サービスが次々と登場する今日では、単に幅広い業務を把握しているだけのゼネラリストでは十分な戦力とは言えなくなりました。

ビジネス構造が高度化・複雑化している現在、利益の源泉である現場を知ることは必須であり、その上で、ビジネスの現場に深く精通する専門性も同時に求められるようになりました。そのため、ジョブローテーションを短期間での「現場体験」で終わらせるのではなく、より戦略的な人材育成制度として捉える視点が求められています。

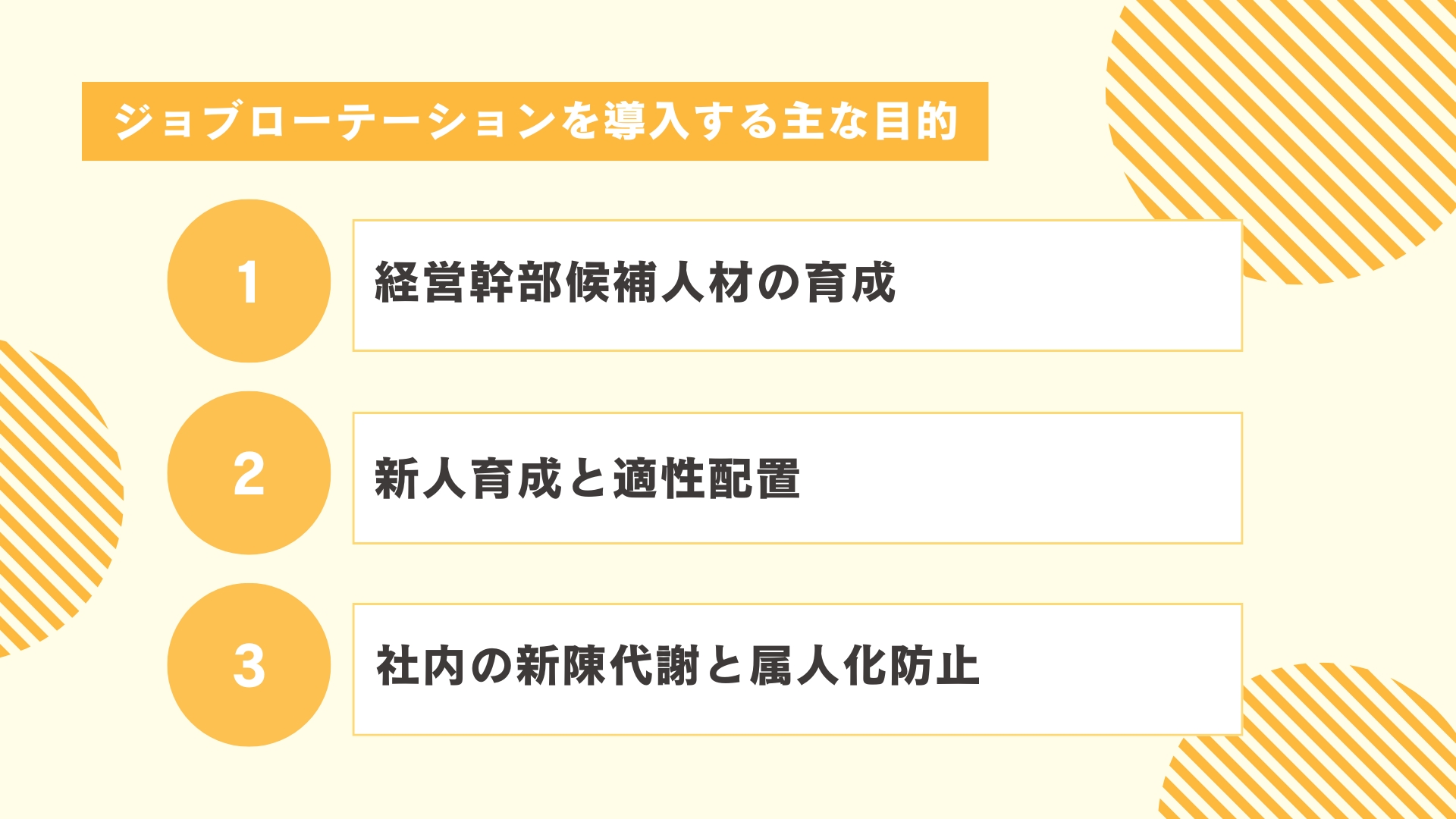

ジョブローテーションを導入する主な目的

ジョブローテーションを導入する目的は、主に以下の三つが挙げられます。

1. 経営幹部候補人材の育成

複数の部門を経験し、社内業務を横断的に把握する人材を育て、経営中枢に登用することを目的とします。人材の早期育成が求められるスタートアップ企業などで、昇進に意欲的な社員のモチベーション向上にも活用されることがあります。

2. 新人育成と適性配置

複数の部門を体験させることで、社員の能力開発を図ります。また、社員の適性を見極め、今後の配属に生かす狙いもあります。異なる職種を経験させることで、本人のキャリア形成の方向性を明確にする目的もあります。

3. 社内の新陳代謝と属人化防止

従事する業務を変えることで社員のマンネリを防ぎ、社内の新陳代謝アップを図ります。また、同じ部署に長く勤務する社員が多くなると、特定の業務が属人化する傾向があります。ジョブローテーションは、業務のブラックボックス化を防ぐ狙いもあります。

ジョブローテーション制度と社内公募制度の違い

社員の配置転換を公募する社内公募制度も、キャリア開発を支援する制度の一つです。会社が必要とするポストを公開して希望者を募ることで、社員が積極的にキャリアを形成できるようサポートします。

これは、社員の希望が基本的に考慮されないジョブローテーション制度とは大きく異なる点です。どちらも人事戦略において重要な制度であり、両方を組み合わせて運用する企業も少なくありません。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

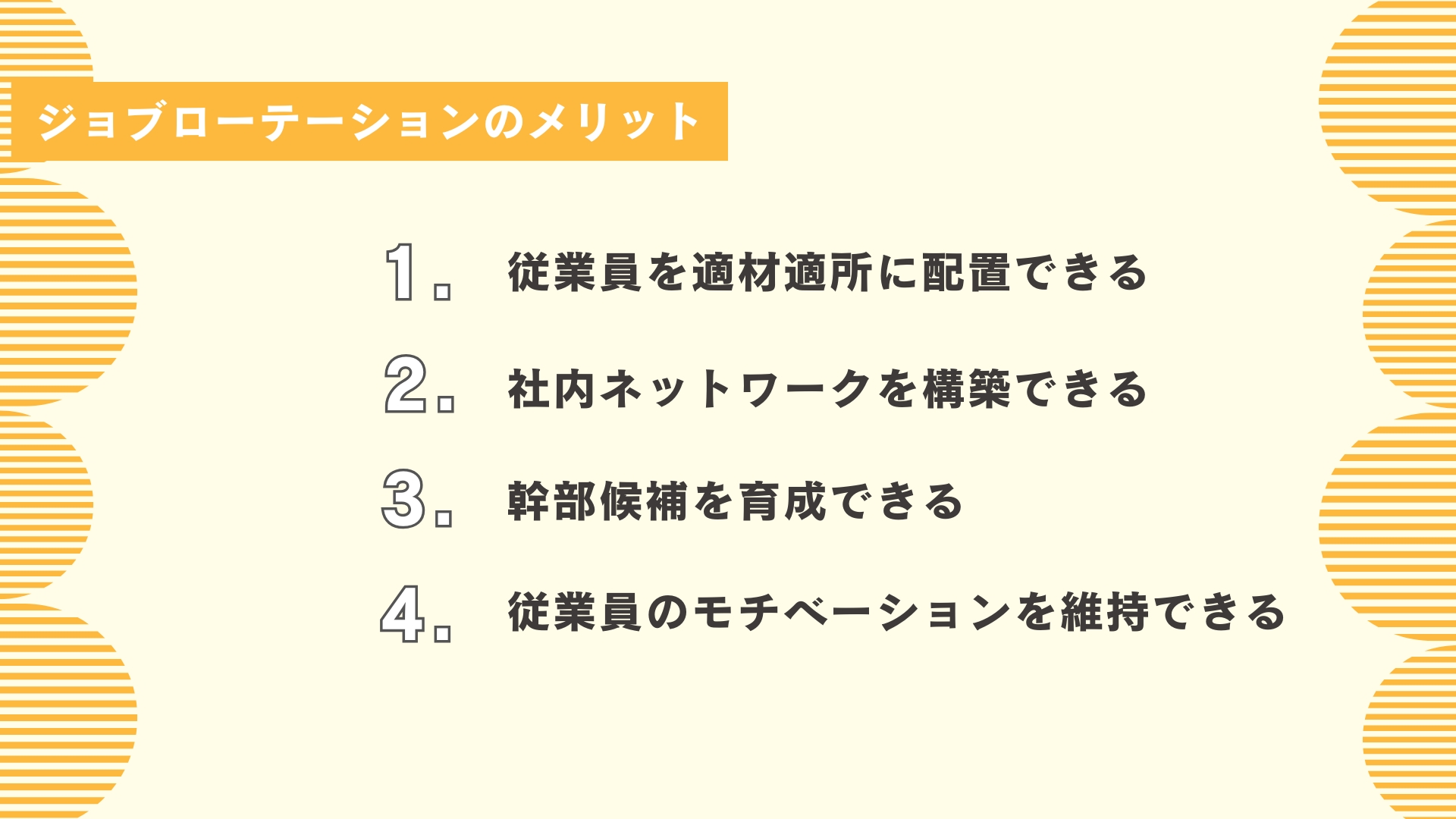

ジョブローテーションのメリット

ジョブローテーションは、従業員にさまざまな職種や部署での就労を経験させることで、企業に複数のメリットをもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットをご紹介します。

1.従業員を適材適所に配置できる

ジョブローテーションによって、従業員は多様な職務や部署を経験します。これにより、人事や上司は本人の適性や意向を深く理解し、よりマッチした職務に配置することが可能になります。適材適所の人員配置は、従業員のモチベーション向上につながるだけでなく、企業全体の生産性向上にも大きく貢献します。

2.社内ネットワークを構築できる

ジョブローテーションは、社員がさまざまな部署を経験する中で、新たな社内ネットワークを構築する機会となります。異なる部署の従業員同士がつながることで、部署間の連携がスムーズになり、社内に一体感が生まれます。これは組織全体の生産性向上にもつながる重要な要素です。

3.幹部候補を育成できる

幹部候補の育成には多くの時間を要します。特に、現場を熟知した幹部は企業の大きな強みとなります。将来的に経営を担うことが期待される優秀な人材に、早期からさまざまな現場を経験させることで、各部署への理解を深めさせることができます。これにより、幹部候補としての適性を見極めると同時に、現場感覚を持ったリーダーを育成できるというメリットが生まれます。

4.従業員のモチベーションを維持できる

多くの企業は、従業員に高いモチベーションを長期間維持してもらうことを期待しています。特に、日本では40代半ばまで昇進や昇給に大きな差をつけない企業が多いため、ジョブローテーションを「あなたは幹部候補の一人です」というメッセージとして活用し、従業員のモチベーション向上を図る傾向があります。従業員もこのメッセージを読み取ることで、自身のキャリアに対する期待感を持ち、意欲的に業務に取り組むことができます。

ジョブローテーション前後の従業員のモチベーションを分析することは、制度の効果を測る上で有効です。

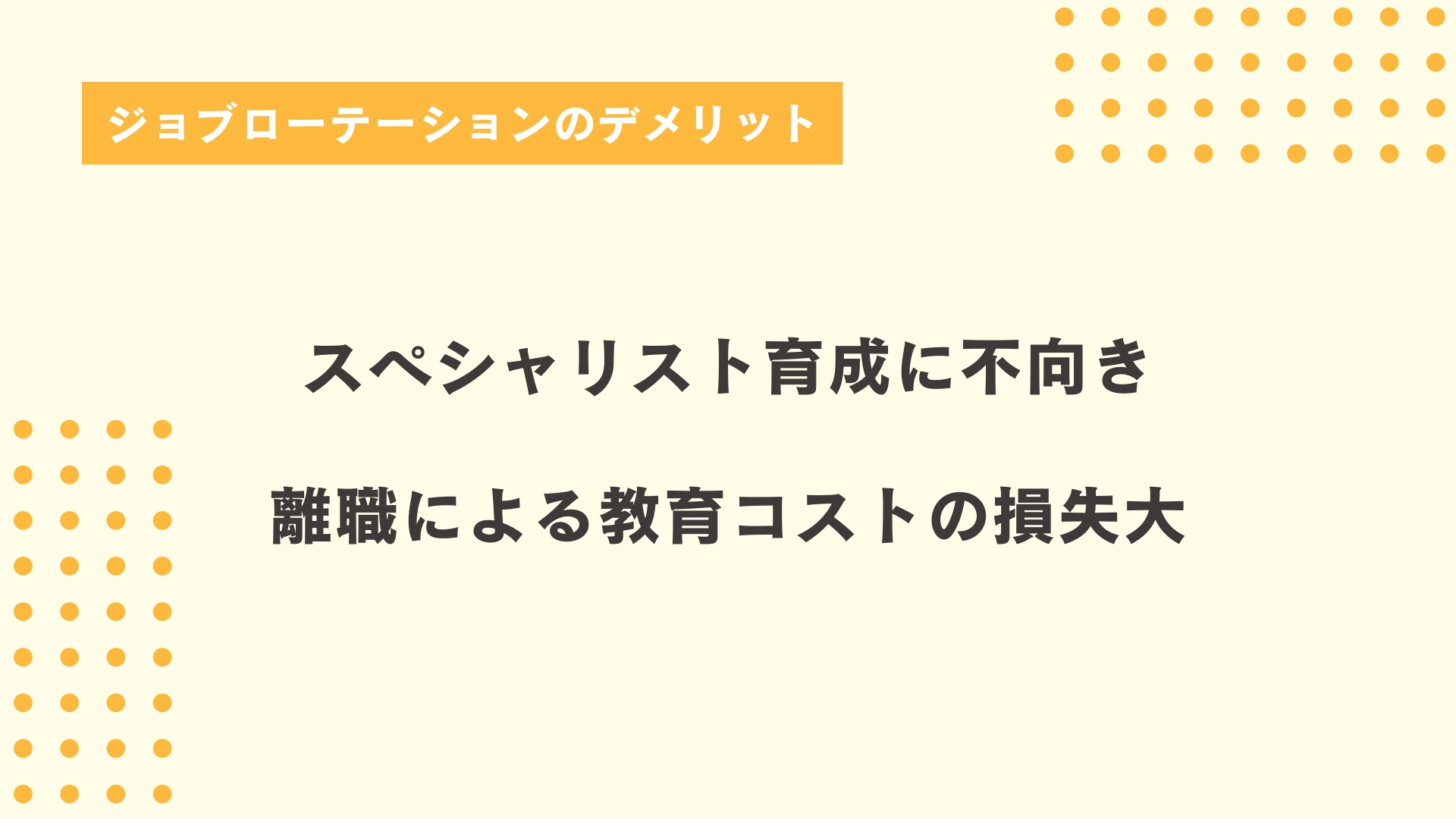

ジョブローテーションのデメリット

ジョブローテーションにはデメリットも存在します。ここでは、主に2つの側面からそのデメリットを見ていきましょう。

1.スペシャリスト育成に不向きである

ジョブローテーションは、スペシャリストの育成には不向きです。半年や数年といった短期間で職場や職種を異動するため、業務の深い部分まで習熟するのは困難だからです。

未経験の業務を経験することが多いため、習熟度が浅く、比較的難易度の低い業務を任されることが多くなります。そのため、高度な専門性や技術が必要なスペシャリストの養成という観点から見ると、ジョブローテーションは適していないと言えます。

2.離職による教育コストの損失が大きい

企業が期待をかけて育成した従業員が、退職する可能性は常にあります。育成戦略が成功して従業員のキャリア志向が高まるほど、転職を考える可能性も高まるでしょう。

また、一つの職場に定着できないという不満を持つ従業員がいる場合も、退職のリスクにつながります。せっかく育成にかけたコストは、従業員を失った際に大きな損失となってしまうのです。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

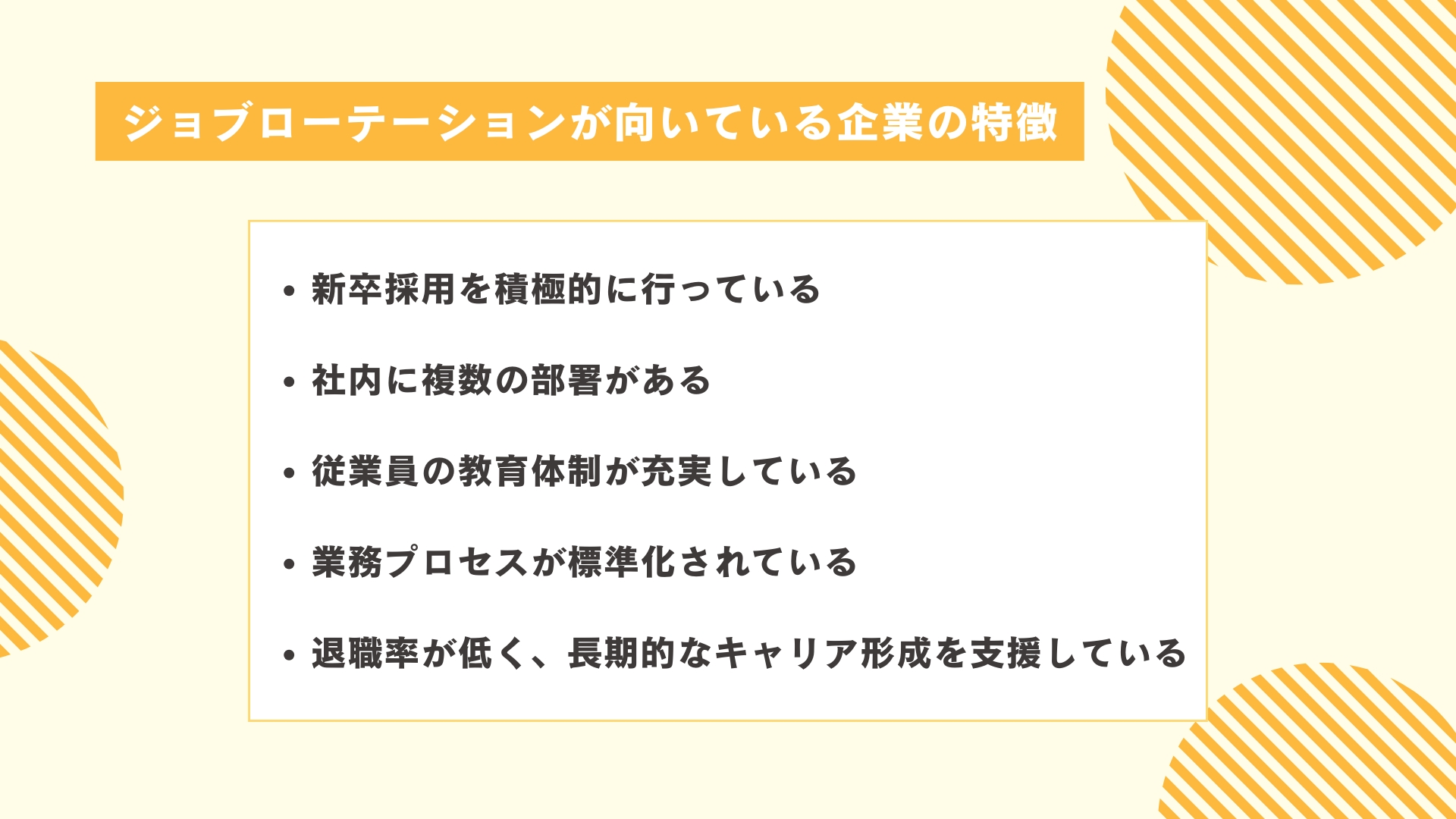

ジョブローテーションが向いている企業の特徴

以下の特徴に該当する企業は、ジョブローテーションの導入に適していると考えられます。導入を検討する際は、自社との相性を確認してみましょう。

新卒採用を積極的に行っている

新卒一括採用を行っている企業では、社会人経験のない新卒社員の業務適性を見極めるためにジョブローテーションが役立ちます。多様な職種を経験することで、新卒社員は自身の適性に合ったキャリアプランを選択しやすくなります。

社内に複数の部署がある

社内に複数の部署がある企業では、ジョブローテーションを通じて社員に事業の全体像を理解させ、俯瞰的な視点を持たせることが可能です。複数の部署を経験することで、各部署の役割や重要性、部署間の連携方法を把握できるようになります。

従業員の教育体制が充実している

ジョブローテーションの実施には、人的・資金的なリソースが不可欠です。定期的な配置転換を行うと、異動先の部署では人材育成のコストが発生します。そのため、企業側にリソースの余裕があることが前提となります。

業務プロセスが標準化されている

ジョブローテーションで異動した従業員が現場でスムーズに活躍するためには、業務内容をマニュアル化して教育担当者の負担を軽減する必要があります。効率的な人材育成の仕組みがある企業は、ジョブローテーションを実施しやすいと言えるでしょう。

退職率が低く、長期的なキャリア形成を支援している

ジョブローテーションで従業員が多様な経験を積むには期間を要するため、長期的な雇用が前提となります。退職率(離職率)が低く、従業員の能力開発に一定の時間をかけられる企業には、ジョブローテーションが適していると言えるでしょう。

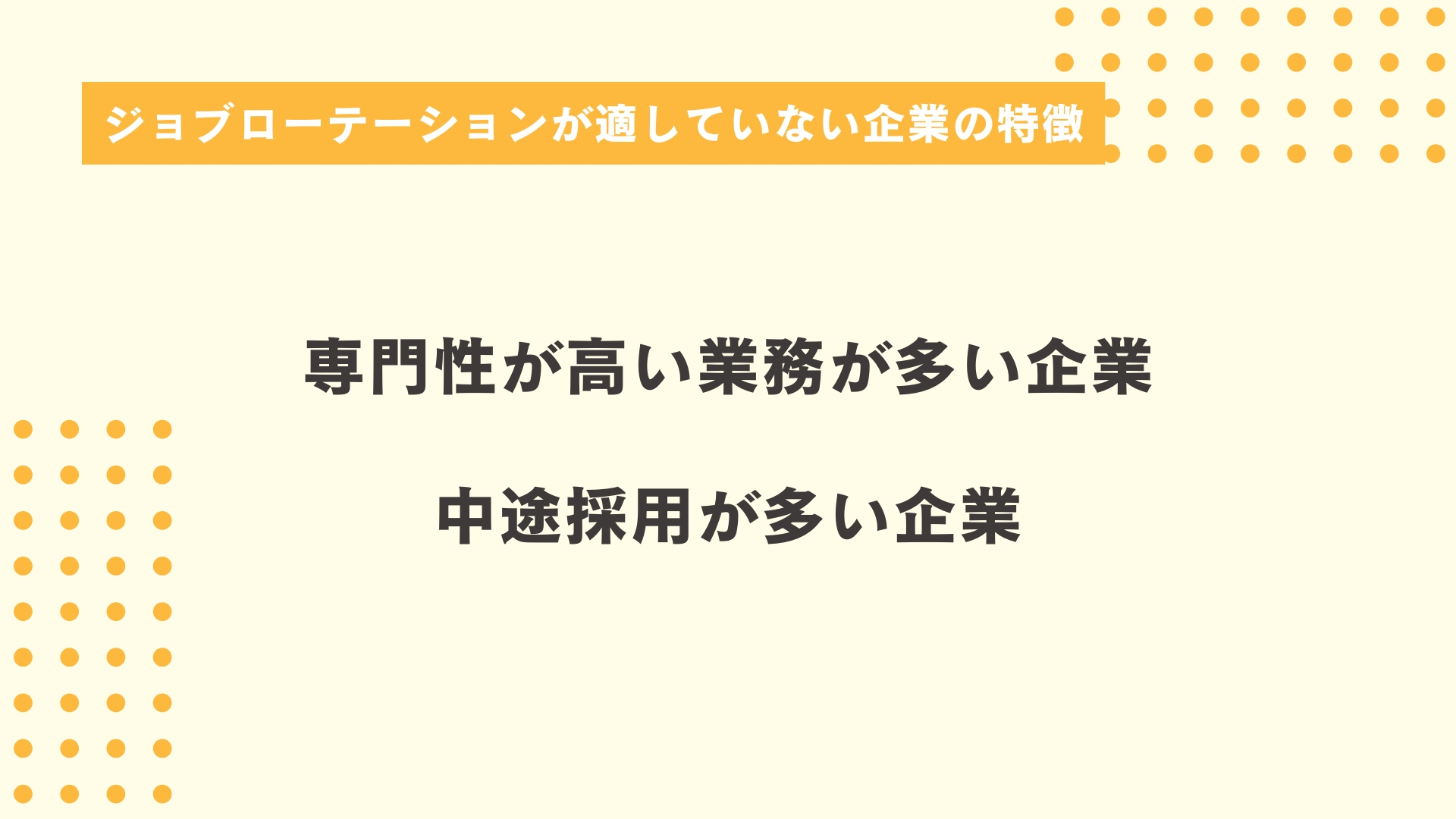

ジョブローテーションが適していない企業の特徴

一方で、ジョブローテーションが適していない企業も存在します。その特徴を詳しく見ていきましょう。

専門性が高い業務が多い企業

専門的な知識や技術を必要とする職種や企業では、一つの業務で経験を積み重ねることが重要です。このような企業で頻繁なジョブローテーションを行うと、かえって経験が蓄積されず、逆効果になる可能性があります。

そのため、専門性を重視する職場では、ジョブローテーションではなく、特定分野での継続的なトレーニングやキャリアパスが推奨されます。

中途採用が多い企業

中途採用の割合が多い企業も、ジョブローテーションの実施には不向きです。異動のたびに教育担当者を設ける必要があり、人件費が増加します。また、慣れない業務に就くことで、業務生産性の低下につながる可能性もあります。

さらに、中途採用者はすでに専門的なスキルや経験を持っていることが多いため、ジョブローテーションによる新たなスキル習得の必要性が低いことも一因です。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

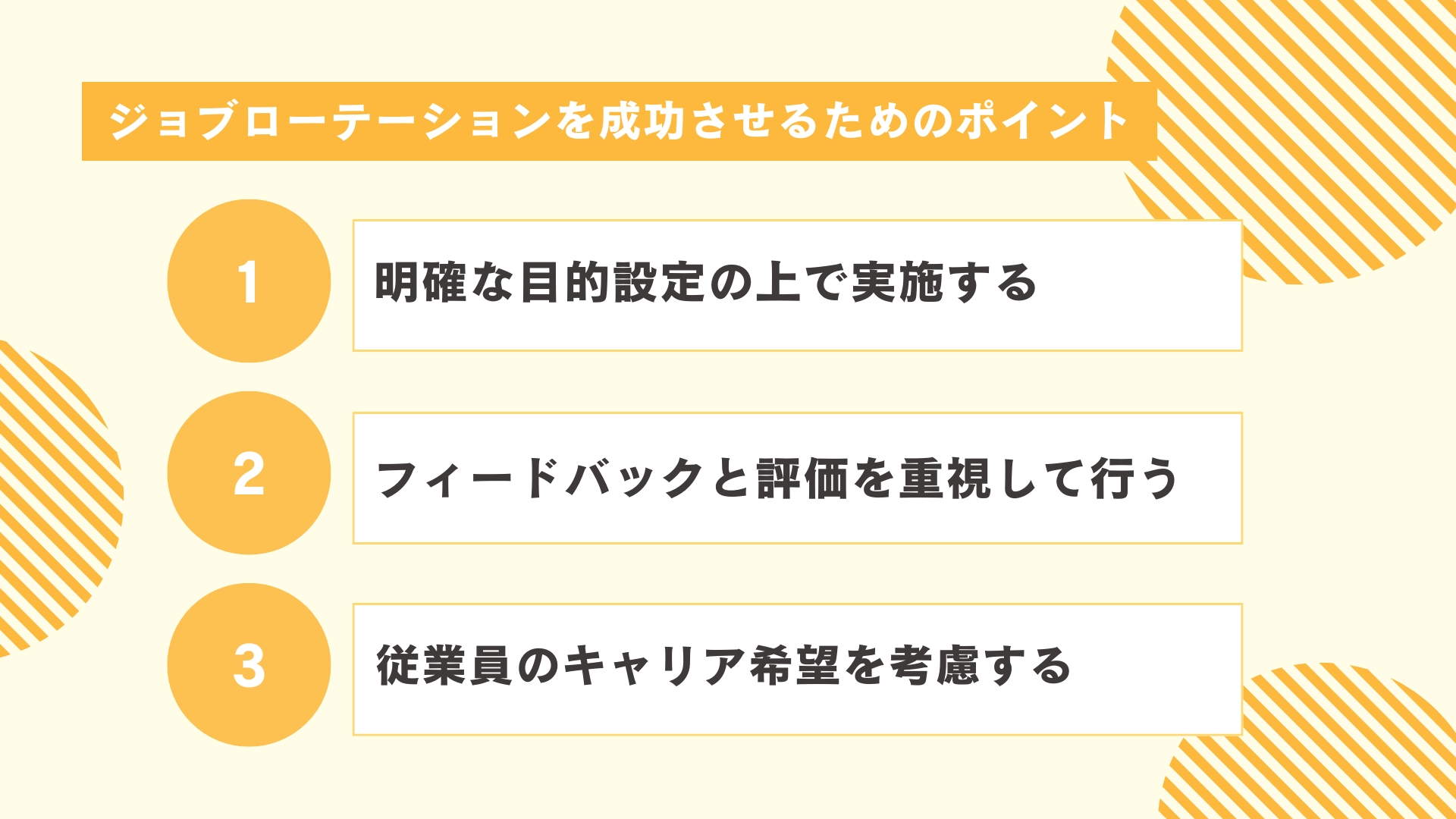

ジョブローテーションを成功させるためのポイント

実際にジョブローテーションの導入を決めた際に、制度を成功させるためのポイントを解説します。従業員に時代遅れな制度だと思われないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

1.明確な目的設定の上で実施する

ジョブローテーションに限らず、新しい制度を導入して成功させるには、目的を明確に設定することが不可欠です。目的が曖昧なままでは、従業員も企業もその効果を最大限に引き出すことができません。

目的を明確にすることで、達成に向けた具体的な計画や評価基準を設定しやすくなるでしょう。

2.フィードバックと評価を重視して行う

ジョブローテーションの成功には、実施後のフィードバックと評価も大事です。それらを取り入れ、必要に応じて計画を修正することで、より効果的なジョブローテーションを実現できます。

また、制度の実施にあたっては、従業員に対して十分な説明を行い、理解と協力を得ることが大事です。

3.従業員のキャリア希望を考慮する

従業員は「専門性を身につけたい」「特定の職種は避けたい」といった、それぞれ独自のキャリアプランや希望を持っている可能性があります。こうした要望を考慮せずにジョブローテーションを実施してしまうと、従業員の不満やモチベーション、パフォーマンスの低下を招き、最悪の場合、離職につながる恐れもあります。

ジョブローテーション実施前には本人の希望を十分にヒアリングし、実施後もエンゲージメントなどを定期的に測定しながらフォローしていくことが大切です。

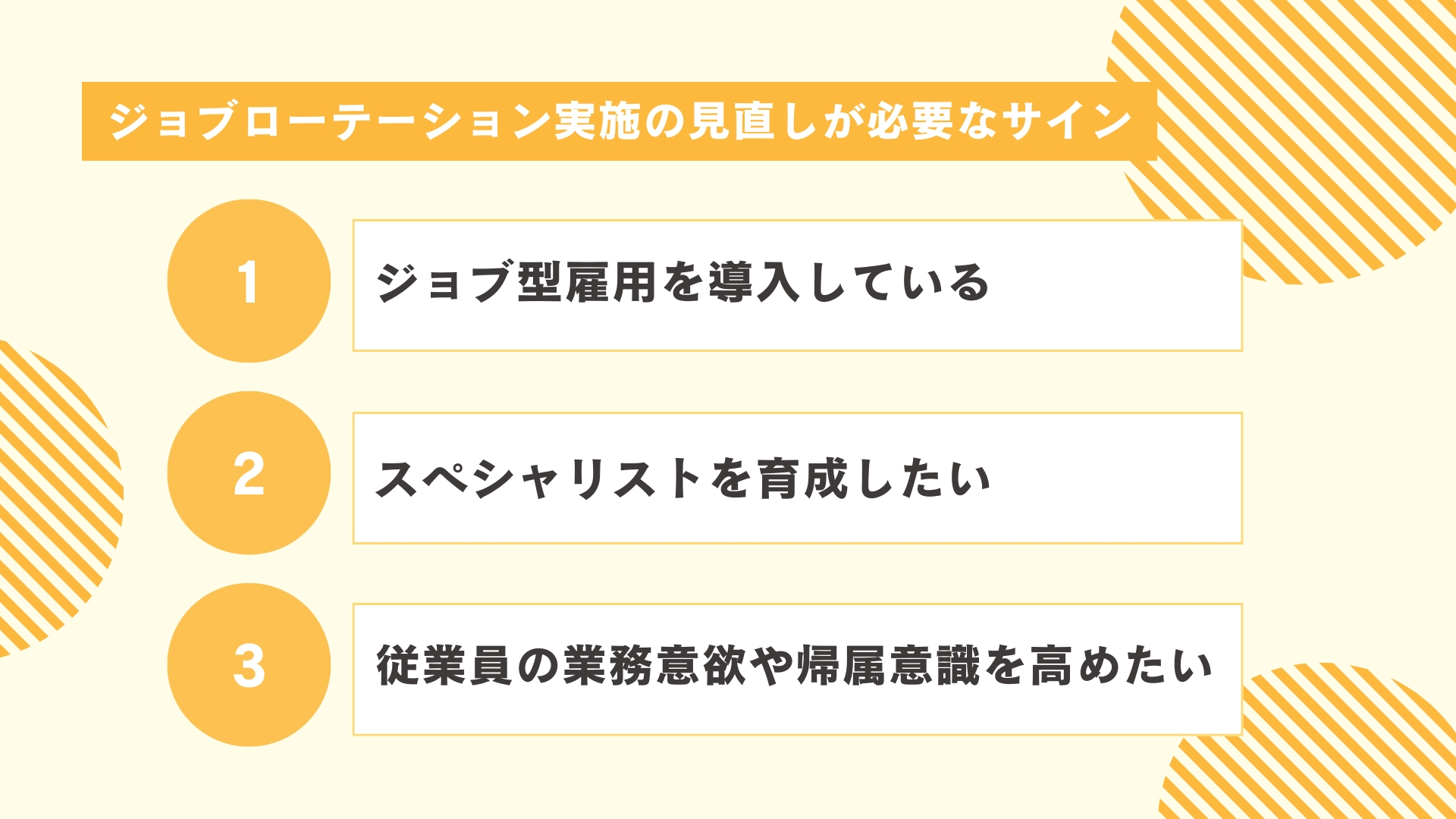

ジョブローテーション実施の見直しが必要なサイン

現在ジョブローテーションを実施している場合、自社に本当に適しているか見直すことが重要です。見直しのサインを見落とさず、適切な制度運用を行いましょう。

1. ジョブ型雇用を導入している場合

ジョブ型雇用では職務内容が明確に定められているため、そもそもジョブローテーションの必要性を見直す必要があります。ジョブ型雇用を導入している企業では、従業員が特定の職務に特化して働くことが求められます。そのため、ジョブローテーションを行うことで、従業員が必要なスキルを習得する機会を失う可能性があるため注意が必要です。

以下の記事では、「ジョブ型雇用」について詳しく紹介しています。

2. スペシャリストを育成したい場合

スペシャリストを育成するには、特定の業務に長期間従事させることが不可欠です。ジョブローテーションにより頻繁に業務内容が変わると、特定のスキルを深く掘り下げる時間が不足する可能性があります。継続的なトレーニングと実践を通じて、専門スキルの向上を図り、スペシャリストを育成していきましょう。

3. 従業員の業務意欲や帰属意識を高めたい場合

業務意欲や帰属意識を高める目的でジョブローテーションを行うことは、必ずしも効果的ではありません。なぜなら、ようやく業務で結果を出せるようになった頃に新たな部署への異動が求められることが繰り返されると、仕事に対するモチベーションが低下するためです。また、業務意欲の低下に伴い、会社への帰属意識も低下してしまう可能性があります。

まとめ

ジョブローテーションは、人材育成や組織の活性化に効果的な人事制度ですが、企業の規模や業務内容によっては適さない場合もあります。導入を検討する際は、メリット・デメリットを十分に理解し、自社の状況に合わせた計画を立てることが重要です。

ジョブローテーションを成功させるには、「明確な目的設定」「適切な計画と準備」「継続的なフィードバックと評価」が欠かせません。これらの要素をバランス良く取り入れることで、従業員の成長を促し、組織全体の活性化につなげることができるでしょう。

「まるごと人事」は、ジョブローテーション制度の設計から運用まで、人事に関するあらゆる課題をサポートします。貴社の目指す組織づくりを、プロの視点からお手伝いいたします。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用基準とは?企業が押さえるべき意義・手順・人材の見極めポイント

- 採用企画

第9回 データで可視化する採用活動のPDCA【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

【2026年版】採用コストが高い5つの原因と削減策|相場から見直しポイントまで

- 採用企画

- 採用オペレーション

ベンチャーにおける採用人数の決め方!データを元にしたポイントや採用担当者の適正人数も紹介

- 採用オペレーション

建設業界におすすめ採用代行6選|利用すべき理由や選定ポイント

- 採用企画

- 採用代行

看護師の採用方法|おすすめの求人媒体6選と採用成功のポイントを解説

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル