採用・労務・経理に関するお役立ち情報

近年、優秀な人材の獲得競争は激化しており、企業にとってその確保は事業の成長と発展に不可欠です。そのため、採用活動における面接の重要性は言うまでもありません。

効果的な採用活動を行うには、面接を通して候補者のスキルや適性を見極めるだけでなく、企業の魅力を効果的に伝える必要があります。これらを達成するうえで重要な役割を果たすのが「面接フィードバック」です。面接フィードバックは、単に合否を伝えるだけではなく、応募者と企業双方にとって大きなメリットをもたらします。

では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

本記事では、面接フィードバックの目的や利点(メリット)、効果的な実施方法などを解説します。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

目次

面接フィードバックとは

面接フィードバックとは、企業が面接を受けた応募者に対し、面接における評価や改善点を伝えるプロセスです。

これは採用・不採用にかかわらず実施され、応募者のスキルや面接時の対応、企業文化との適合性など、多岐にわたる要素に基づいて行われます。

例えば、「技術的なスキルは高いが、チームワークの経験が不足している」といった具体的な情報を伝えることで、応募者は自身の強みと課題を明確に理解できます。

一方、企業側にとっても、面接プロセスの課題を洗い出し、採用活動の質を向上させることにつながる機会となります。

面接フィードバックの種類

面接フィードバックには、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を以下で詳しく解説していきます。

ポジティブフィードバック

ポジティブフィードバックとは、候補者の良い点や強みを前向きな言葉で伝えることです。

褒め言葉が中心で、否定的な言い回しを避けるフィードバックとなるため、候補者の自己肯定感を高めます。これに伴う自社へのポジティブな印象が、志望度アップにつながるでしょう。

質的な人物像を見抜くのが難しい場合があります。フィードバックのような何気ない会話を通した際の反応や受け答えから、応募者の人柄をより深く伺い知ることができます。

ネガティブフィードバック

ネガティブフィードバックとは、候補者の改善点や課題を伝えるものです。

候補者はこのフィードバックを、今後の自己改善や成長に役立てることができます。

一方で、ネガティブな指摘は辛辣に聞こえることもあるため、フィードバック時の言い回しには十分に注意が必要です。問題点を伝える際には、できる限り具体的な改善策も提示してあげると良いでしょう。

ネガティブフィードバックにより企業は、応募者がマイナス面を指摘された時の反応を知ることができます。例えば、指摘によって「過度な落ち込み」や「イライラした様子」を見せる場合があるでしょう。

- 前者の「過度な落ち込み」は、「落ち込みやすく、気持ちが表に出てしまう傾向」と捉えられます。

- 後者の「イライラした様子」は、「相手の意見を受け入れない傾向」と見なされます。

逆に、「素直さ」や「気の強さ」といったポジティブな要素として評価することも可能です。最終的にどう評価するかは、会社の評価基準を基に判断する必要があります。

面接後の逆質問でフィードバック

面接の終盤などで、応募者からフィードバックを求められる場合があります。近年、就職活動の指南書などの影響で、フィードバックを要求するケースが増えているようです。

フィードバックで伝える内容は合否に関わる大事な要素となるため、面接直後に回答できない場合は、躊躇せずその旨を伝えても問題ありません。

合型フィードバック(サンドイッチ方式)

混合型フィードバックとは、ポジティブな内容、改善点、ポジティブな内容の順序で伝える方法です。パンで具材を挟むサンドイッチに例えてサンドイッチ方式とも呼ばれます。改善点をポジティブな内容で挟むことで、応募者が指摘を受け入れやすくなり、さらなる成長を促す効果も期待できます。

企業基準に基づくフィードバック

企業基準に基づくフィードバックとは、企業の評価基準を基に、応募者の適性や位置づけを含めて伝える方法です。

具体的には「弊社には『チーム協調性』という評価基準があり、その観点からみて高い適性を感じました。」と、応募者誰もが分かりやすく、納得しやすい基準を用いることが重要です。企業の明確な基準を伝えることで、応募者側も評価に納得感を持ちやすくなります。

面接フィードバックのメリット

面接フィードバックは、応募者と企業の双方に大きなメリットをもたらします。ここでは、それぞれの立場から詳しく解説していきます。

企業にとってのメリット

1. 応募者に対する魅力づけ(ブランディング)ができる

面接フィードバックの最大のメリットは、応募者へ自社の魅力を効果的に伝えることができる点です。

面接での議論やエピソードを通じて、応募者の経験、能力、人柄を評価した詳細を伝えることで、「自分を真剣に見てくれている」という印象を与えられます。長所を認めることで応募者に不快な気持ちを与えることはなく、さらに改善点まで明確に伝えることで、学生の今後を考える面倒見の良い企業として好印象を与え、志望度アップにつながります。

2. 応募者の反応から人間性を深く確認できる

フィードバック時の受け答えを通じて、その応募者が自社をどれほど志望しているのか、また改善点を告げられた時にどのように対応できるのかなど、人間性をより深く読み取ることができます。

特に、入社後に上司からアドバイスや注意を受けるシチュエーションにおいて、前向きに課題を受け止め対応できるかどうかは不可欠な要素です。フィードバックは選考とは異なり、比較的リラックスした雰囲気で会話できるため、応募者の素の姿や人柄を理解する貴重な機会となります。

3. 企業イメージを向上できる

求職者にとって、冷淡でただ質問を投げかけるだけの面接官よりも、良い点や成長の機会を示してくれる面接官の方が好印象を与えます。

現代ではSNSの普及により、面接の雰囲気や面接官の対応といった企業情報が求職者の間で簡単に共有されます。SNS上で悪い評判が拡散されると、企業のイメージや求職者の志望度に悪影響を与えかねません。

企業のイメージは、選考プロセスに参加した応募者の印象に大きく左右されます。したがって、面接フィードバックを通じて参加者に良い印象を与えることは、企業のイメージ向上に極めて必要です。

4. ミスマッチや内定辞退のリスクを減らすことができる

面接フィードバックは、選考プロセスにおける応募者の不安や後悔を和らげる効果があります。

また、合格者に対してフィードバックを提供することは、彼らが自身のパフォーマンスを客観的に改善し、入社に向けた準備を促すことにつながります。企業側が求める人物像と応募者の自己認識のミスマッチを減らすことで、内定辞退の抑制や早期離職の防止にも貢献します。

応募者にとってのメリット

1. 改善点を把握し、自己成長につなげられる

面接フィードバックを通じて、応募者は自身の強みと弱みを具体的に知ることができます。

特に改善の余地がある点や自覚のなかった課題を明確に指摘してもらえるため、次の面接や実際の業務に向けて具体的な改善策を立てることが可能です。これにより、自己成長の機会が増え、スキルの向上に直結します。

2. 企業の評価ポイントと期待値を理解できる

フィードバックを受けることで、企業がどのような基準や期待を持って面接を行っているのかを理解できます。

これにより、企業が求めるスキルや特性を把握し、次回の選考に向けてより的確な準備が可能です。また、企業文化や価値観についての理解も深まり、自身がその企業にフィットするかどうかの判断材料にもなります。

3. モチベーション向上する

フィードバックにはポジティブな評価が含まれることが多く、自分の良い点や努力が認められていることを確認できます。

これにより、自己肯定感が高まり、次のステップに向けたモチベーションが向上します。また、建設的なアドバイスを受けることで、自分の成長に対する意欲も高まり、キャリアアップに向けた積極的な姿勢を持つことにつながるでしょう。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

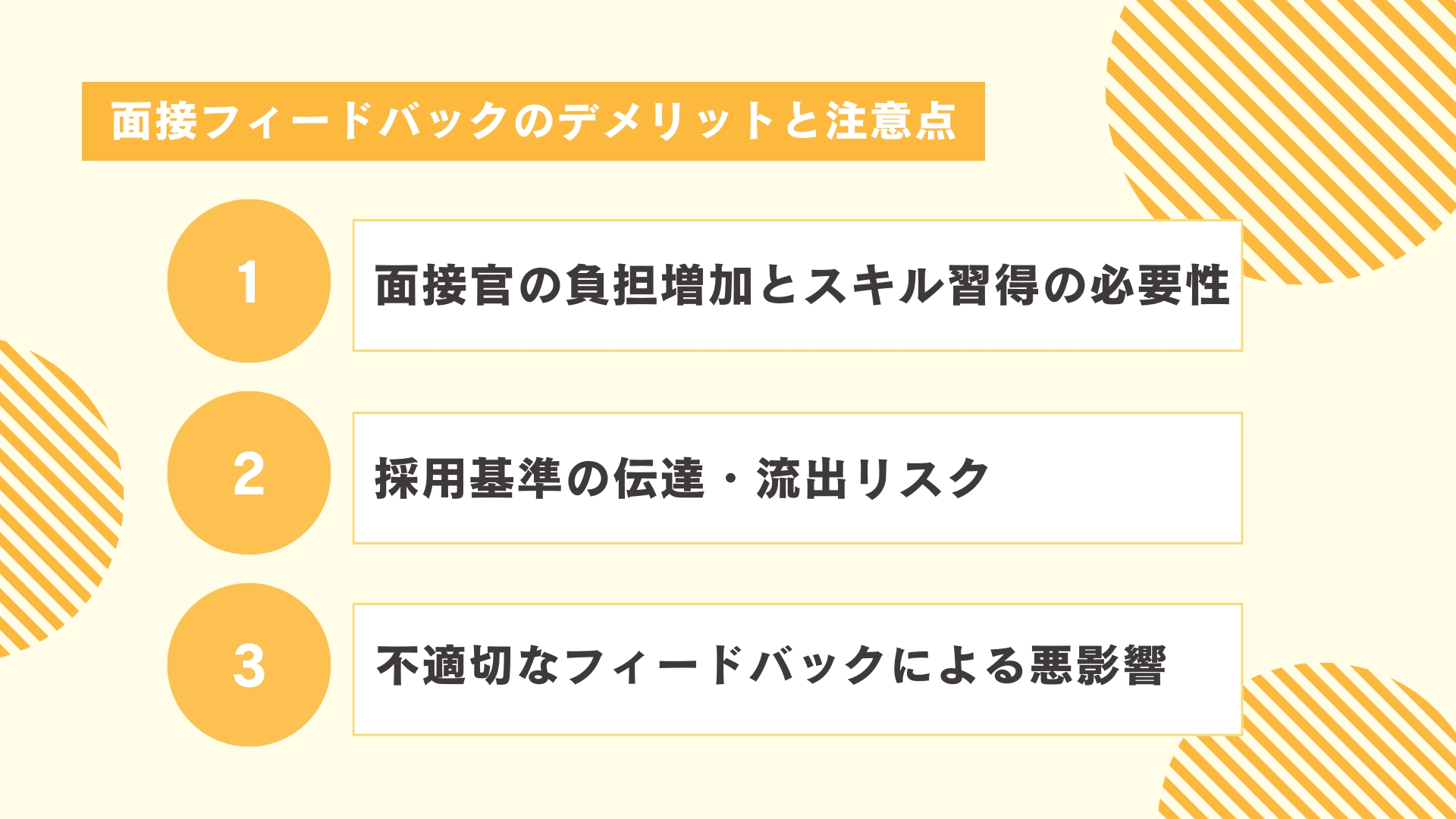

面接フィードバックのデメリットと注意点

面接フィードバックを実施する際には、以下のようなデメリットや注意すべき点が挙げられます。

1. 面接官の負担増加とスキル習得の必要性

フィードバックを行うには、応募者に対して良い点と改善点を伝えるための時間と労力が必要です。これにより、面接官の負担が増える傾向があります。さらに、限られた時間内で応募者の特性を把握し、簡潔かつ明確に伝える能力も求められるため、面接官がフィードバックのスキルを習得するには時間がかかる場合があります。

しかし、フィードバックを見据えて面接を行うことで、結果的により多くの情報を引き出せる高度な面接を実施できることもあります。フィードバックの質を高めるためにも、面接官の練習や、質問事項・採用基準の統一を徹底する必要があります。

2. 採用基準の伝達・流出リスク

フィードバックを提供する際に、企業の採用基準や重要視する要素、改善すべき点などが応募者に伝わる可能性があります。この情報が外部に流出すると、新たな応募者がそれを元に対策を練ってくることが考えられます。

過去の内定者へのリサーチや就活情報サイトによって、自社の選考について研究を重ねている応募者は多いです。これは悪いことではありませんが、あまりにも採用基準が露骨に伝わってしまうと、公正な評価が行えないリスクが生じます。

フィードバックを行う際には、応募者への伝達内容、言葉遣い、情報の範囲などを慎重に検討しましょう。

3. 不適切なフィードバックによる悪影響

フィードバックの準備が不十分な状況や、面接官のスキルが不足している場合、採用担当者の中には自社の採用基準を担保する観点から、フィードバック提供に懸念を抱く人もいるかもしれません。

特に、ネガティブフィードバックをする際の言い回しは、十分に準備しておく必要があります。相手がそれを言われてどのような気持ちになるかを常に想像し、相手に配慮しながら面接・フィードバックをこなすことを心がけるべきです。

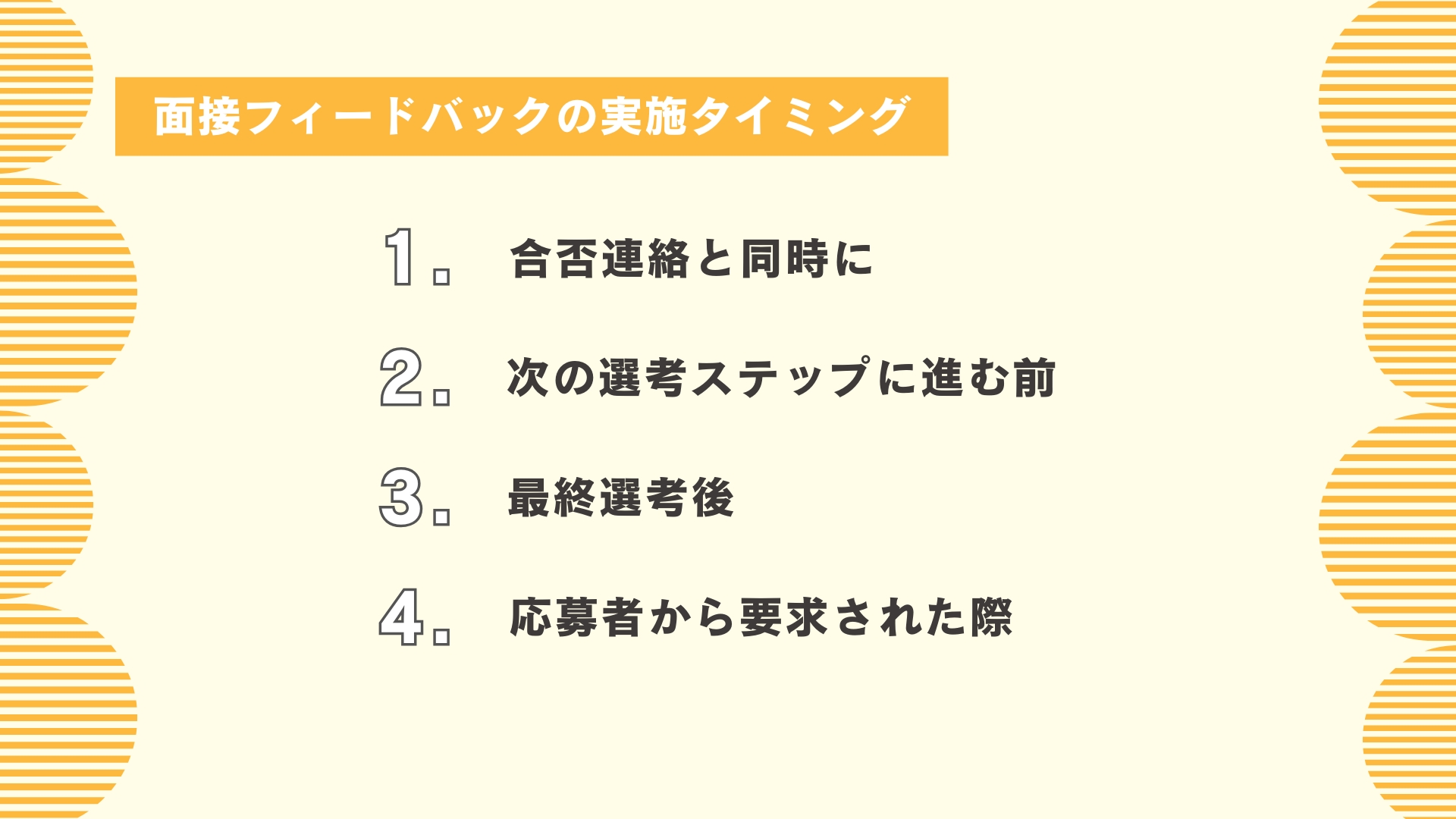

面接フィードバックの実施タイミング

面接フィードバックは、注意点を押さえることで応募者と企業の双方に大きなメリットをもたらします。ここでは、面接フィードバックを実施する最適なタイミングについて解説します。

1. 合否連絡と同時に(面接直後〜当日中)

面接フィードバックは、合否を伝える連絡と同時に実施するケースと、後日改めて面接担当者から電話などで連絡するケースがあります。

特に選考直後に実施する場合は、応募者の記憶が新しいうちに具体的な内容を伝えることができ、即効性の高いフィードバックとなります。

2. 次の選考ステップに進む前(合格者向け)

面接フィードバックは、合格通知後、1〜2日程度の間隔を空けてから行われる場合があります。

合格通知とは別の重要な情報として日を改めてフィードバックを行うことで、応募者に内定者としての課題や期待を明確に伝え、次のステップへの準備を促すことができます。

3. 最終選考後(不採用者も含めて)

フィードバックは通常、入社に向けて次のステップに進む合格者に提供されます。しかし、企業によっては不採用の場合にも実施するケースがあります。

特に新卒採用などでは、不合格者が将来の顧客やビジネスパートナーになり得るため、企業のブランディングや将来的な関係構築を見据えてフィードバックを実施することが重要です。

4. 応募者から要求された際

面接フィードバックは、応募者から求められたタイミングで実施するケースもあります。

この場合、企業は伝えた改善点などを応募者がどのように受け止め、対応するのかを観察することで、人間性や志望度を深く読み取ることができます。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

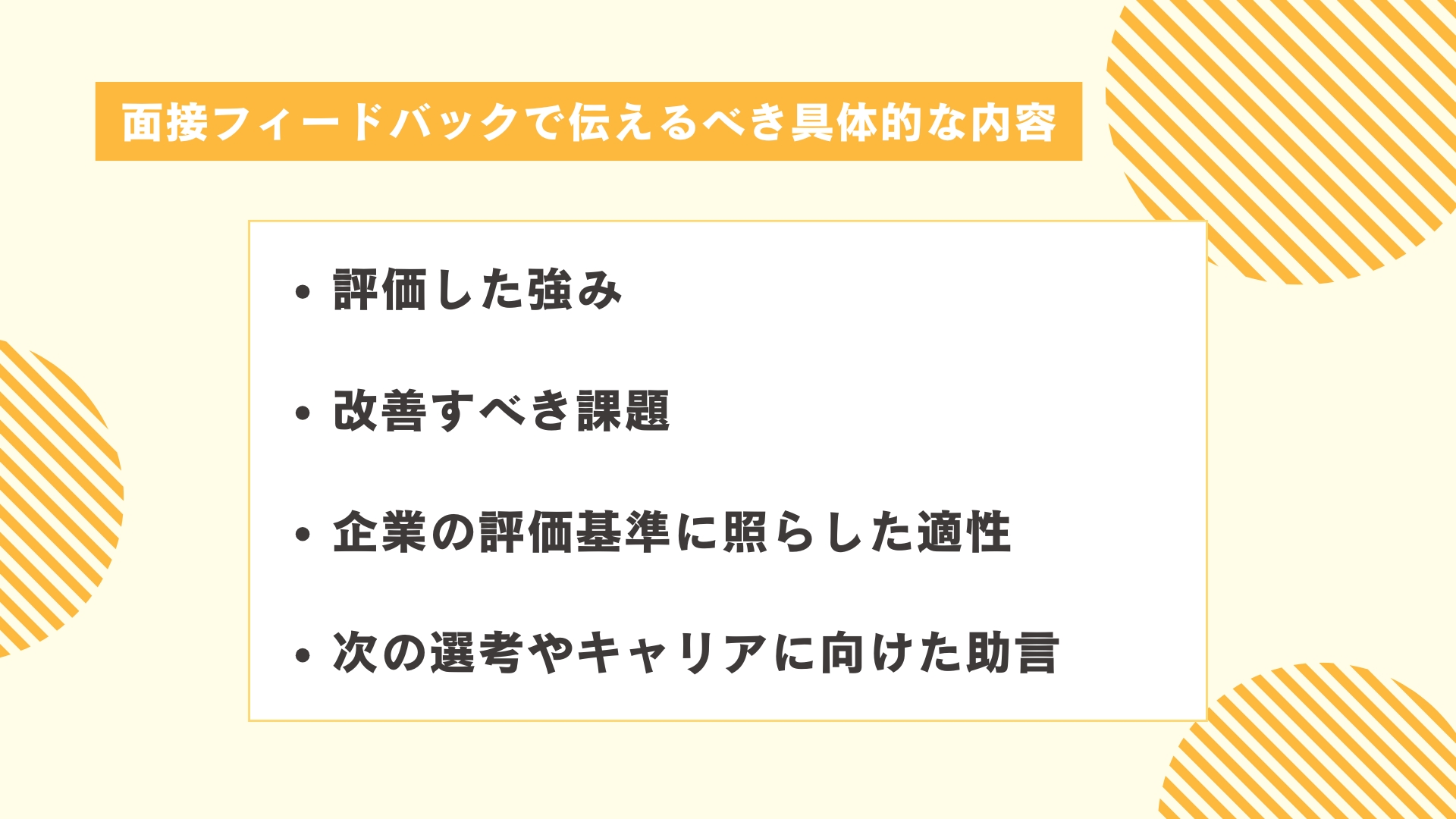

面接フィードバックで伝えるべき具体的な内容と例文

ここでは、面接フィードバックで応募者に伝えるべき主要な要素と、実践的な具体例を解説します。

1. 評価した強み(ポジティブな点)

面接フィードバックでは、応募者の強みやスキル、特に印象に残った行動など、評価した点を具体的に伝えることが最も大切です。

【例文】

「プレゼンテーションが非常に論理的で、難しい内容を相手に分かりやすく伝える能力に優れています。これは当社の〇〇業務で活きる強みです。」

2. 改善すべき課題(ネガティブな点)

応募者の成長のために必要な改善点を伝える場合は、ただ指摘するだけでなく、改善するための具体的な方法をあわせて伝えましょう。

【例文】

「志望動機がやや漠然としていました。弊社の具体的な仕事内容をもう少し詳しく調べ、その上でご自身の経験と結びつけて内容を詰めてみてください。より一層具体的な志望動機になると思います。」

3. 企業の評価基準に照らした適性

企業の評価基準や採用基準に基づいて、応募者がどの部分で適性があるか、あるいは不足しているかを説明します。

【例文】

「当社では『チームワーク』を特に重視しており、面接で伺ったあなたの協調性の高さは、まさに当社の業務でも活かしてもらえると感じました。」

4. 次の選考やキャリアに向けた助言

面接フィードバックでは、応募者の次の選考や今後のキャリアに役立つ具体的なアドバイスも伝えます。

【例文】

「業界全体の最新トレンドをさらに深掘りしておくと、面接時の回答により説得力が増します。ぜひ次の面接までに取り組んでみてください。」

面接フィードバックの効果を最大化するポイント

ここでは、面接フィードバックをより効果的かつ建設的なものにするための主要なコツを解説します。

職務要件に基づいた評価項目の設定

効果的な面接フィードバックを行うためには、職務要件に基づいた明確な評価基準を設定することが不可欠です。募集する職種で必要とされるスキル、経験、知識、パーソナリティなどを具体的に洗い出し、評価項目として設定します。

【評価項目の例】

| 評価項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| コミュニケーション能力 | 論理的に説明できるか 、相手にわかりやすく伝えられるか、傾聴姿勢があるか |

| 問題解決能力 | 課題に対して論理的に分析し、解決策を提案できるか |

| ストレス耐性 | 困難な状況でも冷静さを保ち、適切に対応できるか |

| チームワーク | 周囲と協力して仕事を進められるか |

| 主体性 | 自ら課題を見つけ、積極的に行動できるか |

これらの評価項目は、点数化やコメントによって評価します。評価基準を明確にすることで、面接官による評価のばらつきを抑え、客観的に評価できます。また、応募者に対しても評価の根拠を明確に伝えられるため、納得感のあるフィードバック提供につながります。

職務記述書(ジョブディスクリプション) の内容を参考に、必須要件とあれば尚可の要件を整理し、それぞれに応じた評価項目とウェイト(比重) を設定することで、より精度の高い選考を実現できます。

客観的かつ公正な評価の徹底

面接において客観的な評価を維持することは、公平な選考を実現し、真に優秀な人材を見抜くうえで不可欠です。個人的な感情やバイアスに左右されず、設定した評価基準に基づいて判断することで、採用ミスのリスクを軽減できます。

客観性を高めるための具体的な方法として、以下のポイントを意識しましょう。

- 根拠に基づいた評価の記録:応募者の発言や行動を具体的に記録し、評価の根拠を明確にしましょう。「発言が自信に満ちあふれていた」といった抽象的な表現ではなく、「具体的な数字を用いて実績を説明していた」のように、事実をもとに評価することを心がけましょう。

- 複数面接官による評価:可能であれば複数名の面接官で評価を行い、意見を総合的に判断することで、個人の主観的な評価による偏りを防げます。

- 評価基準の事前共有:事前に評価基準を明確に定義し、面接官間で徹底的に共有することで、評価のばらつきを抑えられます。職務記述書に基づいた評価項目を設定し、各項目に重要度に応じた配点を設けることで、より客観的な評価が可能になります。

ポジティブフィードバックは「入社後の活躍」と結びつける

ポジティブフィードバックによって応募者の好感度を高めるには、単に褒めるだけでなく、評価した能力やスキルが自社の業務でどのように活かせるのかを具体的に伝えましょう。

一人ひとりに丁寧に対応する姿勢が自社への好感につながり、応募者は自身のスキルが入社後に役立つイメージを持ちやすくなり、働く意欲を高められます。

ネガティブフィードバックは「具体的な改善策」とセットで

ネガティブフィードバックは、具体的な改善策とセットで伝えることが非常に大切です。

前向きな内容とは異なり、ネガティブな指摘は応募者に嫌な印象を与えかねません。具体的な改善策を添えることで、応募者と真摯に向き合っている姿勢を示すことができ、建設的なアドバイスとして受け入れられやすくなります。

面接評価シートで「負担軽減と質の担保」を図る

面接フィードバックの実施は、面接官の工数増加につながる可能性があります。

この負担を軽減しつつフィードバックの質を保つために、面接評価シートの活用がおすすめです。評価基準や項目を事前に明確化して共有できるため、フィードバック内容の言語化が容易になり、評価の一貫性も確保できます。

以下の記事では、面接評価シートの作り方や押さえるべきポイントを解説しています。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

面接フィードバックの基本マナー

面接フィードバックは、応募者への伝え方が極めて大切です。ここでは、フィードバックで意識すべき基本マナーについて解説します。

基本はポジティブな表現で志望度を高める

面接フィードバックは、応募者に「この会社で働きたい」と感じてもらう、つまり志望度を高めてもらうために実施するケースがほとんどです。そのため、フィードバック全体をポジティブな表現で構成することを意識しましょう。

応募者の人格を尊重した伝え方を徹底する

面接フィードバックを実施する際は、応募者を一人のビジネスパーソンとして尊重する姿勢を忘れてはいけません。ネガティブな内容(改善点)を伝える場合、応募者自身の人格や能力が否定されたと感じることのないよう、細心の注意を払う必要があります。

「面接官自身の言葉」で誠意を伝える

面接フィードバックでは、面接官が自身の言葉で伝えることが大事です。「一般的な意見として」といった言い回しでは、面接官がフィードバックに対して責任を持っていないかのように感じられる場合があります。

応募者に誠意のある態度を示すためにも、「私はあなたの〇〇の部分をこのように評価しています」「私はこう感じました」と、主語を明確にして伝えることを意識しましょう。

まとめ

面接フィードバックは、応募者の成長を促すだけでなく、企業ブランディングや採用成功率の向上にもつながる極めて大事なプロセスです。

優秀な人材を確保するためには、企業が応募者をどのように評価したのかを明確に伝えることが求められます。適切なフィードバックを実施することで、内定辞退率の低下、採用プロセスの改善、企業イメージの向上といった、多くのメリットを得られるでしょう。

「フィードバックを実施したことがない」「具体的な伝え方に悩んでいる」という採用担当者の方は、ぜひ本記事の具体例を参考に、実践してみてください。

「まるごと人事」では、面接フィードバックの具体的なノウハウやすぐに使えるテンプレートを多数紹介しています。採用活動の質を高めたい、優秀な人材の獲得に繋げたいとお考えの方は、ぜひ他の記事もチェックしてみてください。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

内定者フォローの目的や流れ、内定辞退を防ぐためのポイントを解説

- 面接・面談

- 採用オペレーション

【第6弾】5章:スタートアップ中途採用の基本【選考・面接】

- 面接・面談

【完全ガイド】面接評価シートの作り方から押さえるべき5つのポイントを解説

- 面接・面談

【第1弾】スタートアップ採用ブック:優秀な人材を獲得するための完全ガイド(165ページ)解説

- 面接・面談

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用広報

エンジニア採用のカジュアル面談とは|成功に導く5つのポイントや質問項目を解説

- 面接・面談

【面接官向け】質問一覧25選|スタートアップ・ベンチャー企業は必見

- 面接・面談