採用・労務・経理に関するお役立ち情報

優秀な人材を採用するためには、PDCAサイクルを回して、採用活動を改善し続けていくことが重要です。そのためには「歩留まり」の計算が欠かせません。今回は、採用活動における歩留まりとは何か、低下する主な原因と、改善する方法を詳しく解説します。

応募者管理表テンプレート

採用のプロ「まるごと人事」が作成した

応募者管理用テンプレートです!

工数削減&歩留まり改善にお役立てください!

目次

採用における歩留まりとは

採用活動における「歩留まり」とは、採用フローの中で、次の採用フェーズに進んだ人の割合のことです。算出された歩留まりをパーセント(%)で表したものを「歩留まり率」といいます。

次のフェーズに進んだ人が多いほど歩留まり率は高くなりますので、歩留まり率が低いところには、解決すべき課題が隠れている可能性があります。

たとえば、「説明会」から「応募」への歩留まり率が低いなら、せっかく説明会を実施したのに、応募につなげられていないということがわかります。この場合、「説明会で企業の魅力が求職者に伝わらなかった」ことが原因の一つとして考えられます。説明会の内容を見直すことで、歩留まり率が改善するかもしれません。

このように、歩留まりを計算することで、採用フローのどこに課題があるのかが明確になります。採用を成功させるためには、歩留まりの計算が欠かせないのです。

歩留まりの計算方法

歩留まりは、次の計算式で求めることができます。

「選考通過数」÷「選考対象者数」×100=「歩留まり率」

たとえば、一次面接を受けた50名のうち20名が二次面接に進んだ場合、計算式は「20÷50×100=40」で、歩留まり率は「40%」となります。

以下は、採用フローの中で特に重要な歩留まり率と、その計算式です。

- 応募率(応募者数÷求人サイト閲覧数×100)※求人サイトからの応募率

- 書類通過率(書類選考通過者数÷応募数×100)

- 面接通過率(面接通過者数÷面接受験者数×100)

- 内定率(内定者数÷応募者数×100)

- 内定承諾率(内定承諾者数÷内定者数×100)

- 途中辞退率(途中辞退者数÷応募者数×100)

- 内定辞退率(内定辞退者数÷内定者数×100)

すべてのフェーズの歩留まりを計算するのが難しい場合でも、上記の歩留まりは押さえておきましょう。

また、先ほど「歩留まり率が低いところには解決すべき課題が隠れている可能性がある」とお伝えしましたが、途中辞退率と内定辞退率は逆です。この2つは、辞退者が多いほど高い数値となりますので、低いほど良いということになります。

採用歩留まりを改善すべき理由とリスク

採用活動では、候補者が各段階で離脱する割合が高いと、業務負荷やコストが増大する傾向があります。さらに、採用目標の未達は事業そのものに影響を与える可能性も否定できません。

問題の所在を明確にし、適切に対処するためには、歩留まりの分析が重要です。そこで、歩留まりを改善する必要性を業務効率・事業戦略・テクノロジーの視点から解説します。

発生する業務負荷とコスト

選考途中で離脱する応募者が多い状況では、担当者の作業量が大幅に増加します。エントリー対応・書類選考・日程調整・面接などの繰り返し対応が求められるため、時間と労力の浪費が避けられません。

人材紹介や求人媒体にかける費用もかさみ、採用単価が高騰しやすくなります。そのうえ、面接官の稼働時間も増えることで、現場業務に支障が出る場合があります。非効率な状況が続けば、採用活動そのものの質にも悪影響が及ぶでしょう。

採用目標未達による事業インパクト

計画していた人数を期日までに確保できなければ、部門やプロジェクトの進行が遅れることがあります。とくに開発や営業などの中核業務では、人手不足が直接的に売上や顧客満足度の低下を招きかねません。

リソース不足によって既存社員に過剰な負担が集中し、モチベーションや離職率にも悪影響が及ぶ恐れがあります。結果として、成長機会の損失や競争力の低下といった重大な経営課題に発展するリスクがあるため、見過ごせない視点です。

歩留まりの分析と採用DXの関連性

歩留まり率を細分化して追跡することで、選考プロセス上の問題点が明らかになります。たとえば、面接辞退が多発している場合は、スケジューリングや対応品質の見直しが必要です。

傾向を定量的に把握するには、採用管理システムなどのデジタルツールの導入が効果的です。情報を一元化し、レポート機能を活用すれば、データに基づいた迅速な改善が可能になります。属人化を防ぎ、継続的に歩留まりを最適化できる環境を整備することが求められます。

歩留まりの平均値と各フェーズの目安

採用活動における歩留まりは、各段階において平均的な通過率が示されています。たとえば、WeCPのデータでは書類選考の通過率は15〜30%、面接参加率は30〜60%、内定承諾率は60〜85%が目安とされています。

また、CareerPlugやGreenhouseの調査によれば、応募から採用に至る全体の歩留まりは約5〜10%とされていました。自社データと照らし合わせることで、どの段階に改善余地があるかを可視化できます。

応募者管理表テンプレート

採用のプロ「まるごと人事」が作成した

応募者管理用テンプレートです!

工数削減&歩留まり改善にお役立てください!

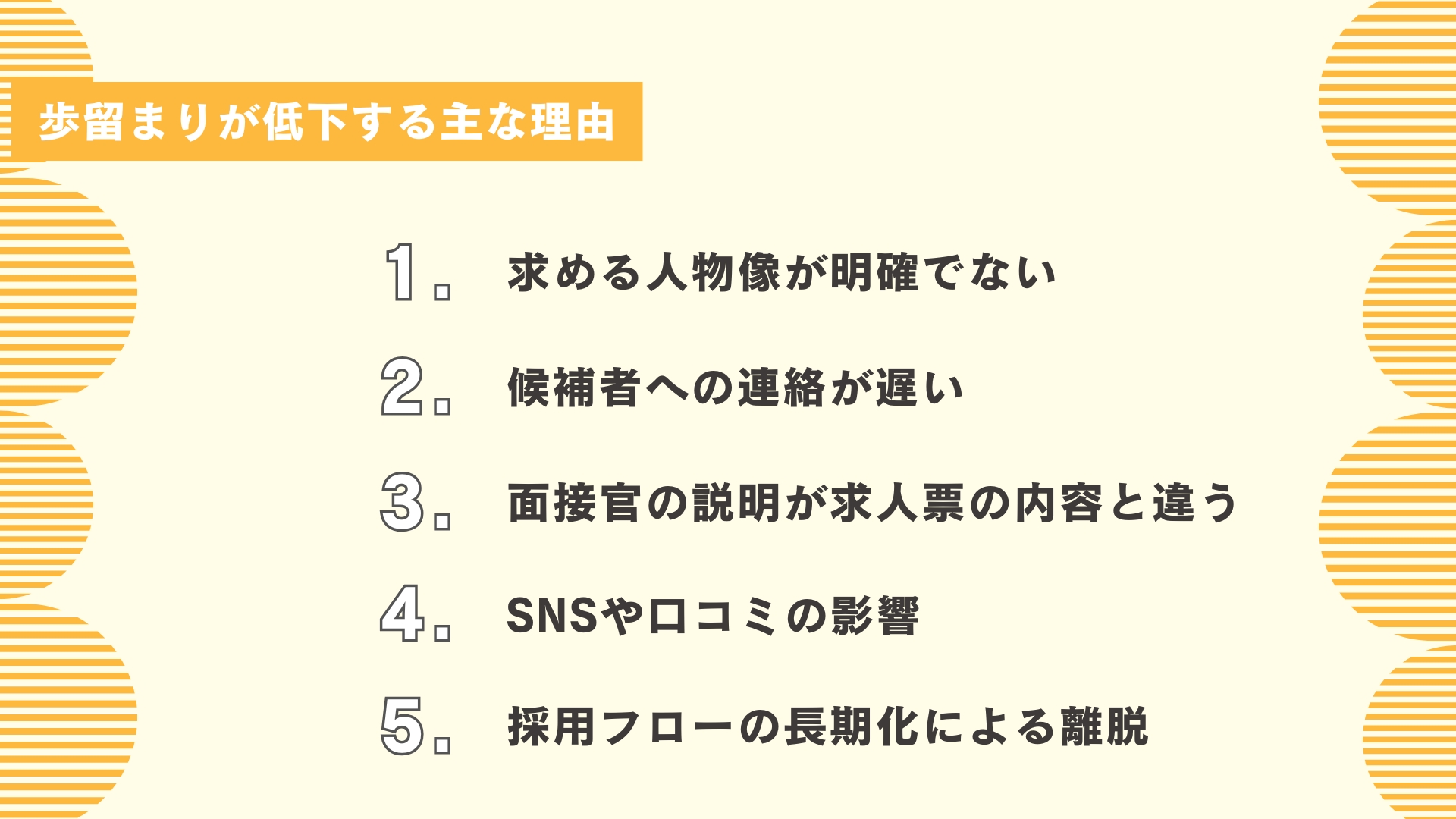

歩留まりが低下する主な理由

ここからは、歩留まりの低下を招く5つの理由を紹介します。

求める人物像が明確でない

採用フローの中でも、歩留まりが低下しやすいのが「応募率」です。求人を出しているのに、なかなか応募が集まらないというパターンです。応募率が低下する原因としては、求める人物像が明確でないために、採用チャネルや訴求方法がターゲットに合っていないということが、まず考えられます。

応募率が低い場合は、自社が求める人物像を改めて設定し直してみましょう。人物像を明確にした上で、採用チャネルや訴求方法を見直してみてください。

また、応募率が低くなかったとしても、要件にマッチする人材からの応募がなければ、採用にはつながりません。採用を成功させるためには、良質な母集団を形成することが重要です。「応募は集まるものの、その後の選考通過率が低い」という場合も、求める人物像と採用チャネルや訴求方法が合っているかを見直すことで、改善につながるかもしれません。

候補者への連絡が遅い

面接通過率と内定承諾率も、歩留まりが低下しやすい項目です。就職活動を行っている多くの人は、できるだけ早く就職先を決めたいと思っていることでしょう。面接の日程調整や選考結果を知らせるのが遅いと、候補者は連絡が早い他社に流れやすくなりますので、できるだけスピーディーに行うことが重要です。

また、内定承諾率の低下は、内定後のフォロー不足が原因である可能性も考えられます。採用活動のゴールは「内定」ではなく、「入社」もしくは「定着」です。このことを意識して、内定通知後も候補者の入社意欲が下がらないように、コミュニケーションをとり続けるようにしましょう。

面接官の説明が求人票の内容と違う

面接官の説明が、求人票に書かれている情報と違うと、候補者は不信感を覚え、辞退につながる恐れがあります。たとえば、求人票には「週休2日制」と記載があるにもかかわらず、実際は「状況によっては土曜日に出勤しなければならないこともあり、現状隔週ペースで出勤している」ことが、面接官と話す中で判明した、というようなケースです。

特に、業務内容や勤務時間、勤務地、年間休日数などに乖離があると、候補者の入社意欲が下がってしまう可能性が高いでしょう。求人票には正しい条件を記載することはもちろん、どのような条件で募集をしているのか、あらかじめ面接官と情報を共有しておくことも大切です。

また、面接を通じて、企業の雰囲気や社風が合わないと感じる候補者も少なくありません。自社のことを深く理解した上で「合わない」と感じられたなら仕方ありませんが、面接官の印象や、対応一つで「合わない」と感じられてしまうこともあります。面接官が自社の社風を体現できているか、面接官に必要なスキルが身についているかどうかも、一度チェックしてみましょう。

SNSや口コミの影響

最近は、SNSや口コミサイトで、選考を受ける企業をあらかじめリサーチする候補者が多く、インターネット上での評判を見て辞退を決めるケースも増えています。候補者に企業のイメージダウンにつながるような書き込みをされないよう、各フェーズで丁寧な対応を心がけましょう。

また、インターネットもうまく活用すれば、求人票だけではわからない魅力を候補者に伝えることができます。SNSで職場の雰囲気を発信したり、候補者とコミュニケーションをとったりすることで、応募数の増加や、候補者の入社意欲向上につなげることもできるので、積極的に活用してみましょう。

採用フローの長期化による離脱

選考フローの期間が長引くと、面接通過率や内定承諾率に影響を与える可能性があります。候補者の多くは複数社の選考を並行して進めているため、フローが長すぎると他社で内定が決まり、辞退につながることがあります。とくに、一次面接から最終面接までの間隔が空きすぎると、企業への興味や熱意が薄れやすくなるでしょう。

選考期間の短縮を図るためには、面接日程の調整をスムーズに行えるよう、社内のスケジュール調整や連絡体制の見直しを検討すべきです。迅速な選考は、候補者にとっても信頼感につながり、歩留まりの改善にも効果が期待できます。

応募者管理表テンプレート

応募者管理に使える便利テンプレートを配布中!歩留まり低下の理由を洗い出して、改善に繋げましょう!!

歩留まり率の可視化と分析方法

歩留まり率を把握するためには、各選考フェーズごとの通過率を数値で管理し、変化の傾向を見極めることが必要です。

応募から内定までの過程で、どこで離脱が発生しているかを明確にすることで、課題の所在を特定しやすくなります。通過率を一元的に記録し、定期的に推移を分析することで、施策の効果も評価可能です。

たとえば、ATS(採用管理システム)を用いると、候補者のステータスを自動で集計でき、分析業務の効率化につながります。感覚ではなく、データに基づいた施策立案が、歩留まり改善においては重視されるでしょう。

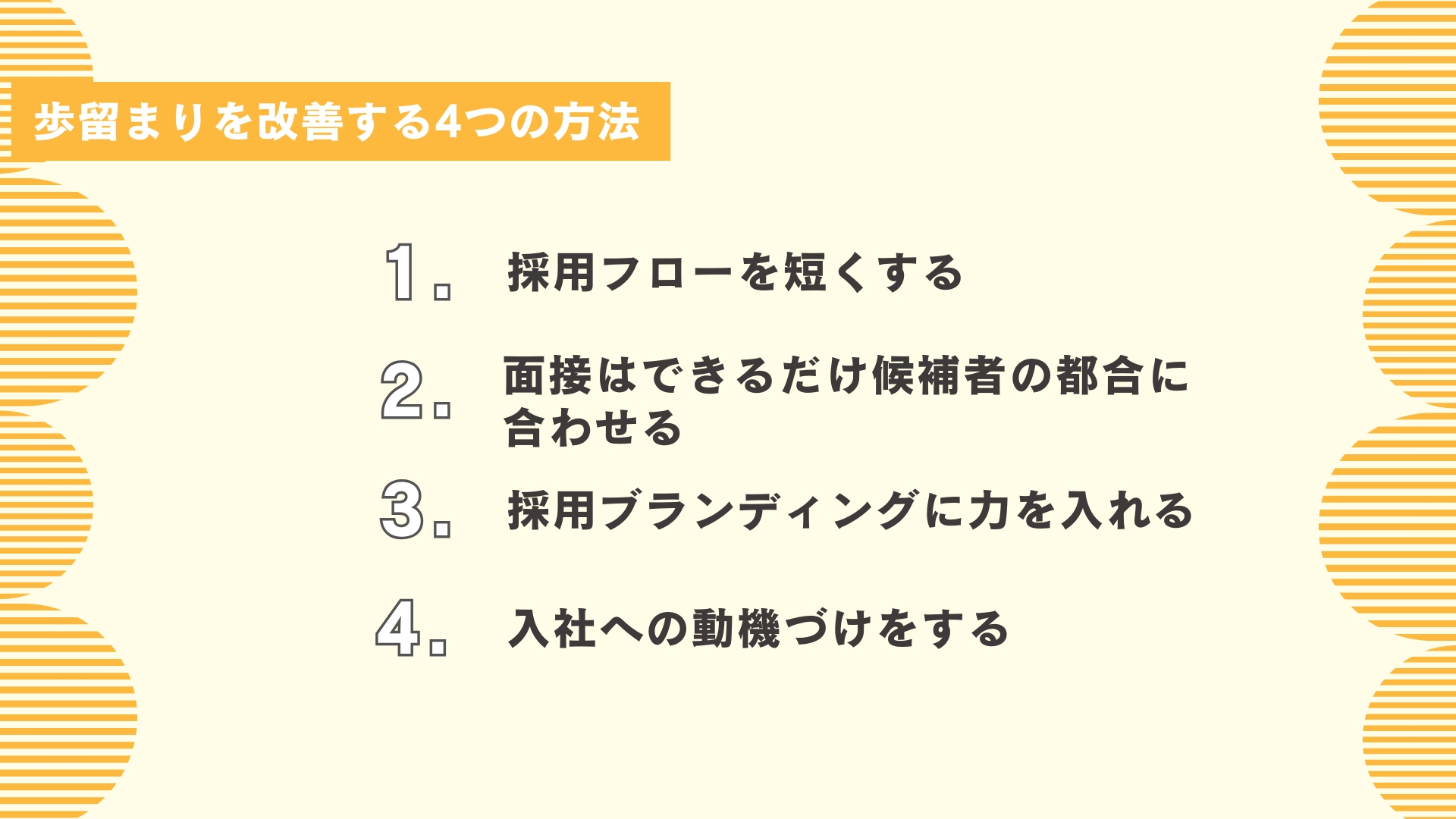

歩留まりを改善する4つの方法

次に、採用活動における歩留まりを改善するための、具体的な4つの方法を紹介します。

1.採用フローを短くする

まずは、採用フロー全体を短くできないか検討してみましょう。たとえば、新卒採用で「エントリー」から「説明会」への歩留まりが低いなら、この間に学生の興味が薄れている可能性が考えられます。期間を短くすることで、説明会参加率を向上させられるかもしれません。説明会と書類選考を同時開催という形にするのも一つの方法です。

また、候補者への連絡をできるだけスピーディーに行うことも重要です。応募や問い合わせがあれば1営業日以内に対応する、選考結果は3営業日以内に行うなど、ルールを決めておくと良いでしょう。

2.面接はできるだけ候補者の都合に合わせる

中途採用の場合は、仕事をしながら転職活動を行っているため、平日に面接の時間を確保するのが難しい候補者も多くいます。仕事が終わる夕方以降や土日に日程を組んだり、対面だけでなくオンライン面接を取り入れたりするなど、できるだけ候補者の都合に合わせることで、面接辞退を減らすことができるでしょう。

また、「この企業に興味があるけれど、いきなり面接に進むのはハードルが高い」と感じる候補者もいますので、選考前にカジュアル面談を取り入れるのも一つの方法です。カジュアル面談をすれば、心理的なハードルも下がり、相互理解も深まるので、応募率や応募後の選考通過率の改善も期待できるでしょう。

3.採用ブランディングに力を入れる

SNSや口コミサイトによる辞退を防ぐためには、企業側から積極的にポジティブな情報を発信したり、自社のことを知ってもらう機会を作ったりして、候補者に自社の魅力を正しく理解してもらうことが大切です。たとえば、SNSやブログなどで求人票に載っていない情報を発信したり、社内見学会やランチ会などのイベントを開催したりといった施策が考えられます。

自社のアピールポイントを明確にして、どのようにすればターゲット層に伝えることができるかを検討してみてください。

4.入社への動機づけをする

辞退を防ぐためには、候補者の自社に対する興味や入社意欲を、高い状態でキープさせることが大切です。そのために、各フェーズで動機づけを行いましょう。中でも特に重要なのが、面接です。入社後、どのような能力やスキルが身につくのか、どのようなキャリアパスがあるのかなどを伝えると、候補者は自分が働く姿をイメージしやすくなるでしょう。

また、先ほどもお伝えしたように、採用活動のゴールは「内定」ではなく、「入社」または「定着」ですので、内定を通知した後も動機づけを忘れずに行ってください。

歩留まり改善に役立つツールと外部支援の活用

採用歩留まりの最適化を目指すには、ツールや外部パートナーの力を借りる選択肢も有効です。選考フローの効率化や分析の精度向上には、採用管理システムや自動通知ツールなどの導入が効果的です。

さらに、採用コンサルティングやRPO(採用代行)を活用すれば、課題整理や実行支援において実務的なメリットが得られます。限られたリソースで最大の成果を引き出すためには、自社に適した支援手段を見極めることが欠かせません。

歩留まり改善を外部の視点で見直すことは、採用活動全体の品質向上にもつながります。選考プロセスの精度を上げる取り組みとして、ツールと支援の両輪で進める姿勢が求められます。

歩留まりから自社の採用課題を見つけてみよう

採用活動を改善するために欠かせない「歩留まり」について解説しました。今回ご紹介した「歩留まりが低下する主な理由」は、あくまで歩留まりの低下を招く「よくあるパターン」です。

低下する理由は企業によって異なりますので、さまざまなデータを集め、しっかりと分析することが重要です。

まずは歩留まりを計算して、課題のある部分を特定するところから始めてみてください。

歩留まり改善に便利なツールもチェック!

応募者管理表テンプレート

採用のプロ「まるごと人事」が作成した

応募者管理用テンプレートです!

工数削減にお役立てください!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

建設業界の採用課題とは|現状の要因と解決策について解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

採用管理システム(ATS)比較10選!特徴ごとにおすすめを紹介

- 採用オペレーション

ワークサンプルテストで採用力UP!メリット、デメリット、作成方法を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

【DL資料付き】内定者フォローメールのポイントと注意点を解説

- 採用オペレーション

採用業務効率化の8つの改善策|自動化・IT導入・RPO活用でコスト削減と質向上

- 採用企画

- 採用オペレーション

優秀なエンジニアを見極めるための質問例20選|事前準備やポイントを解説

- 採用オペレーション