採用・労務・経理に関するお役立ち情報

「自社の等級制度は、今の時代に合っているだろうか?」

こうした悩みを抱える企業は少なくありません。現在、職能資格制度、職務等級制度、そして役割等級制度といった様々な等級制度が各企業で活用されています。

この記事では、特に近年注目を集める役割等級制度に焦点を当て、その仕組みや導入のメリット・デメリットを解説します。人事制度の改革を検討されている企業様にとって、役立つ情報をお届けしますので、ぜひご一読ください。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

目次

役割等級制度(ミッショングレード制)とは?

役割等級制度とは、社員の役割に応じて等級を分け、その達成度合いによって待遇を決める評価制度です。個人の経歴や能力ではなく、組織における「役割」が評価の軸となるため、ミッショングレード制とも呼ばれます。

昇格・降格の仕組み

役割等級制度では、役割の格付けによって社員の序列が決まります。そのため、この制度を導入すれば、昇格するための目標が明確になります。

年齢や勤続年数に関係なく、役割に対する成果が評価されるため、若手社員でも昇格が可能です。一方で、与えられた役割を果たせなければ降格もあり得るため、勤続年数が長い社員でも降格や減給の対象になる可能性があることを、事前に周知しておくことが重要です。

「役割」の定義

役割等級制度における「役割」とは、職責を果たすために必要な行動をまとめた概念です。

組織には、部署の運営、企画立案、部下の育成、技術向上、イレギュラー対応など、さまざまな行動があります。これらの似通った行動をグループ化したものが「役割」と定義されます。

「役割」には、具体的な職務だけでなく、各ポジションに求められる包括的な業務も含まれます。たとえば、「最高責任者として総合的な判断を下す」や、「上司と相談しつつ、自らの裁量で有効な提案・営業を行う」といった具合です。

この制度を導入する際は、自社に合った役割の定義を明確に設定することが大事です。

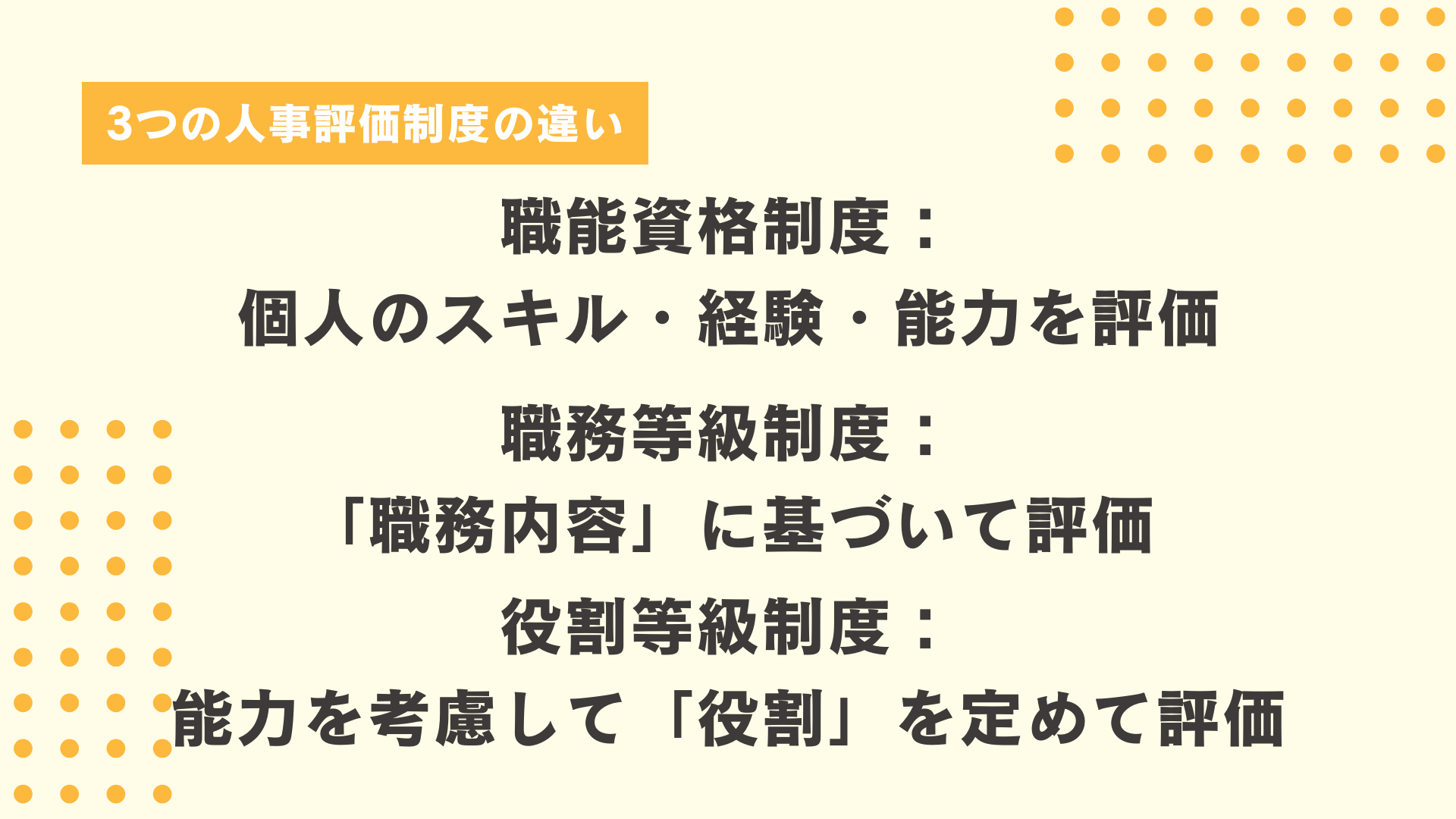

「職務等級制度」「職能資格制度」「役割等級制度」の違い

人事評価には、役割等級制度の他に、主に以下の2つの等級制度があります。

- 職能資格制度:個人のスキルや経験、能力を評価する制度です。

- 職務等級制度:業務の責任や難易度といった「職務内容」に基づいて評価する、いわゆるジョブ型雇用の制度です。

役割等級制度は、社員の能力を考慮して役割を定め、その重要度に応じて等級を付与します。ゼネラリストやスペシャリストのどちらかに偏らず、職能資格制度と職務等級制度の良い点を組み合わせた制度と言えます。

また、職能資格制度は年功序列に陥りやすく、職務等級制度は社員の職務が固定されがちというデメリットがありますが、役割等級制度はこれらの課題を緩和することが可能です。

3つの等級制度の違いは以下の通りです。

職務等級制度

- 評価基準::職務内容そのものが基準となります(属人的な要素は考慮されません)。

- 特徴:職務の価値と業績に基づく公平な評価(成果主義)が基本です。給与と労働の関係が明確で、職務記述書の内容に基づいて等級が設定されます。

- 賃金:職務内容と評価に応じて変動し、賃金が増減します。

- 人物像:特定分野のスペシャリストを育成し、部門ごとに生産性を向上させやすい制度です。

職能資格制度

- 評価基準:個人の職務遂行能力が基準となります。

- 特徴:仕事をこなす能力の向上を前提とし、年功序列や終身雇用と相性が良いとされます。本人の職務遂行能力に応じて等級を決定します。

- 賃金:個人の努力や能力の伸長度合いによって変動し、等級内の号俸が上がることで賃金が増加します。基本的に等級は降格しません。

- 人物像:長期的な人材育成を目指すため、ゼネラリストを育成しやすく、他部署との連携やサポートも円滑に行えます。

役割等級制度

- 評価基準:個人の役割やミッション、およびその達成度が基準となります。

- 特徴:職務だけでなく、本人の能力向上も評価に含みます。与えられた役割を果たすことができれば、年齢やキャリアに関係なく高評価につながります。

- 賃金:役割の遂行度合いによって変動し、各等級の範囲内で評価に応じて賃金が増減します。

- 人物像:与えられた使命に責任感を持つ人材を評価し、企業理念の理解を深めることを重視します。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

役割等級制度が近年注目される背景

役割等級制度が近年注目されるようになった背景には、社会や経済の変化が大きく影響しています。その主な理由を4つの観点から解説します。

1. バブル崩壊による人事制度の転換

バブル崩壊後の長期的な景気低迷により、企業は人件費の削減を迫られるようになりました。それまでの職能資格制度(年功序列が基本)では、人件費が右肩上がりに増加し、企業の収益を圧迫するようになりました。このため、成果を上げた社員に高い報酬を支払う役割等級制度が注目されるようになりました。

2. 高齢者雇用と人件費の課題

高齢者雇用安定法の改正により、企業は従業員を70歳まで雇用する努力義務が課せられました。職能資格制度をそのまま継続すると、人件費の負担が増加するだけでなく、必ずしも年齢と職務遂行能力が比例しないという問題も生じます。そこで、年齢に関係なく役割の遂行度を評価する役割等級制度が導入されるようになりました。

3. ジェンダーギャップの解消

男女間の賃金格差を解消する手段としても、役割等級制度が注目されています。男女雇用機会均等法が制定されて以降も、賃金テーブルの違いや育児休暇取得による昇進・昇給への影響など、多くの企業で男女間の格差が根強く残っています。役割等級制度は「どのような仕事をするか」という職務内容を評価するため、性別に関係なく公平な評価が可能となり、ジェンダーギャップの解消につながります。

4. 働き方の多様化と成果への意識

これまでの日本では、企業への帰属意識を重視し、終身雇用を前提とした「就社」が一般的でした。しかし、新型コロナウイルスの影響によるリモートワークの普及などにより、働くことに対する価値観が変化しました。現在は、「与えられた役割で成果を出すこと」を重視する考え方が広まっており、年功序列に代わる新たな評価制度として、役割等級制度がより時代に合った制度として注目されています。

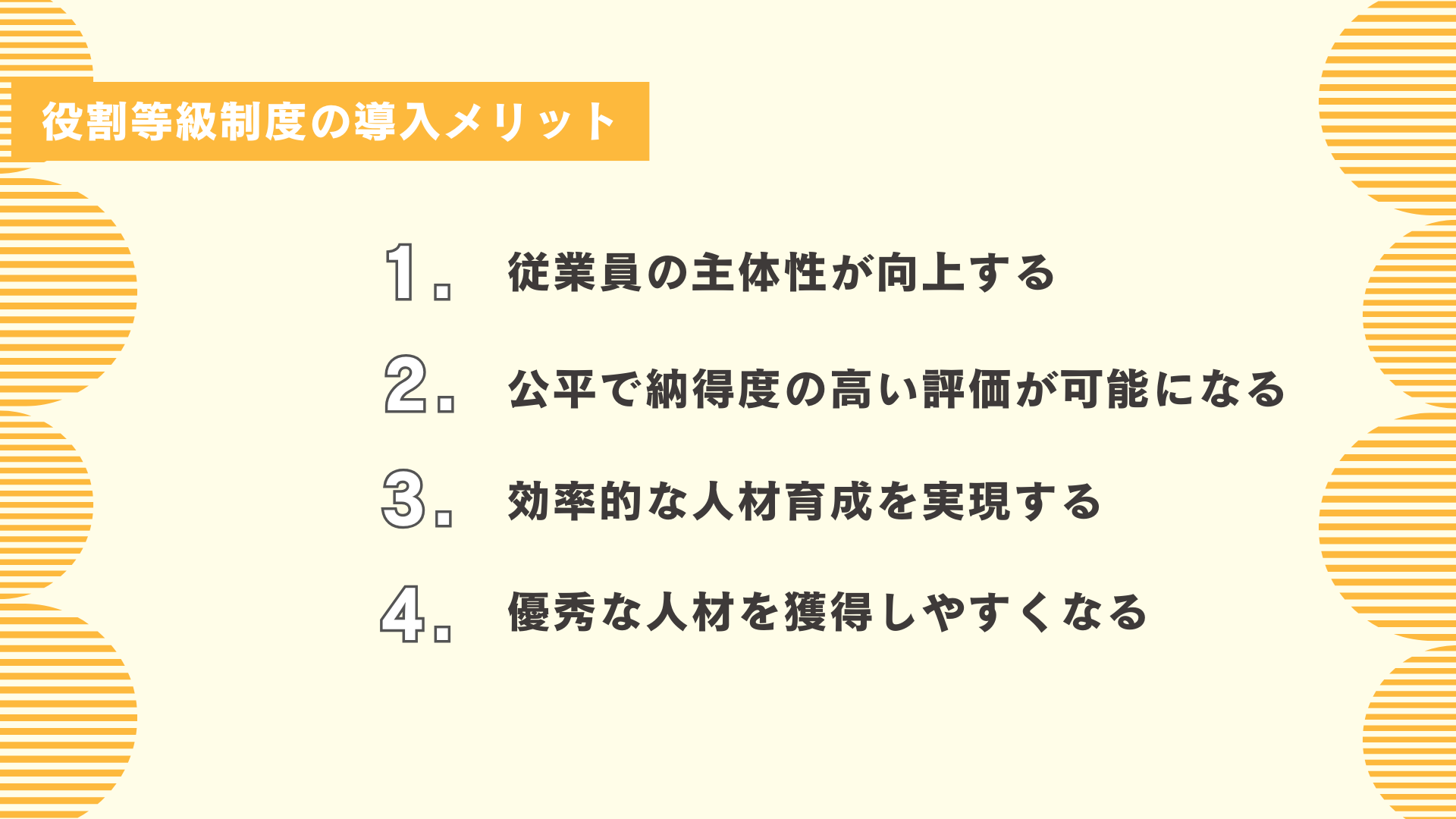

役割等級制度の導入メリット

役割等級制度は、従来の制度にはない独自のメリットを企業にもたらします。ここでは、その主な利点を4つの観点から解説します。

1. 従業員の主体性が向上する

役割等級制度では、各従業員が「何をすべきか」が明確になります。これにより、従業員は業務の目的や自身の役割を理解し、「何をすれば評価されるのか」「何が不足しているのか」を自ら考え、行動できるようになります。結果として、受け身ではなく主体的に仕事に取り組む姿勢が育まれます。

2. 公平で納得度の高い評価が可能になる

従来の評価制度では、上司の印象や勤続年数が昇進に影響するケースが見られました。しかし、役割等級制度では、定められた役割に対する成果が唯一の評価基準となります。そのため、年齢や社歴に関係なく、成果を出した従業員が正当に評価されます。評価基準が明確であるため、従業員自身の納得度も高まります。

3. 効率的な人材育成を実現する

役割等級制度は、経営目標に基づいた役割が明確に定義されているため、育成すべきポイントがブレません。これにより、企業は非効率な人材育成を避けられます。また、たとえ人事異動でポジションが変わったとしても、新しい役割の定義に沿って育成を進めれば、従業員はスムーズに成果を出せるようになります。

4. 優秀な人材を獲得しやすくなる

成果を重視する現代の若手人材は、年功序列に魅力を感じません。役割等級制度は、年齢や勤続年数に関わらず成果が正当に評価されるため、「若くしてキャリアアップできる」という大きなメリットを提示できます。この点が、優秀な人材の獲得において強力なアピールポイントとなります。

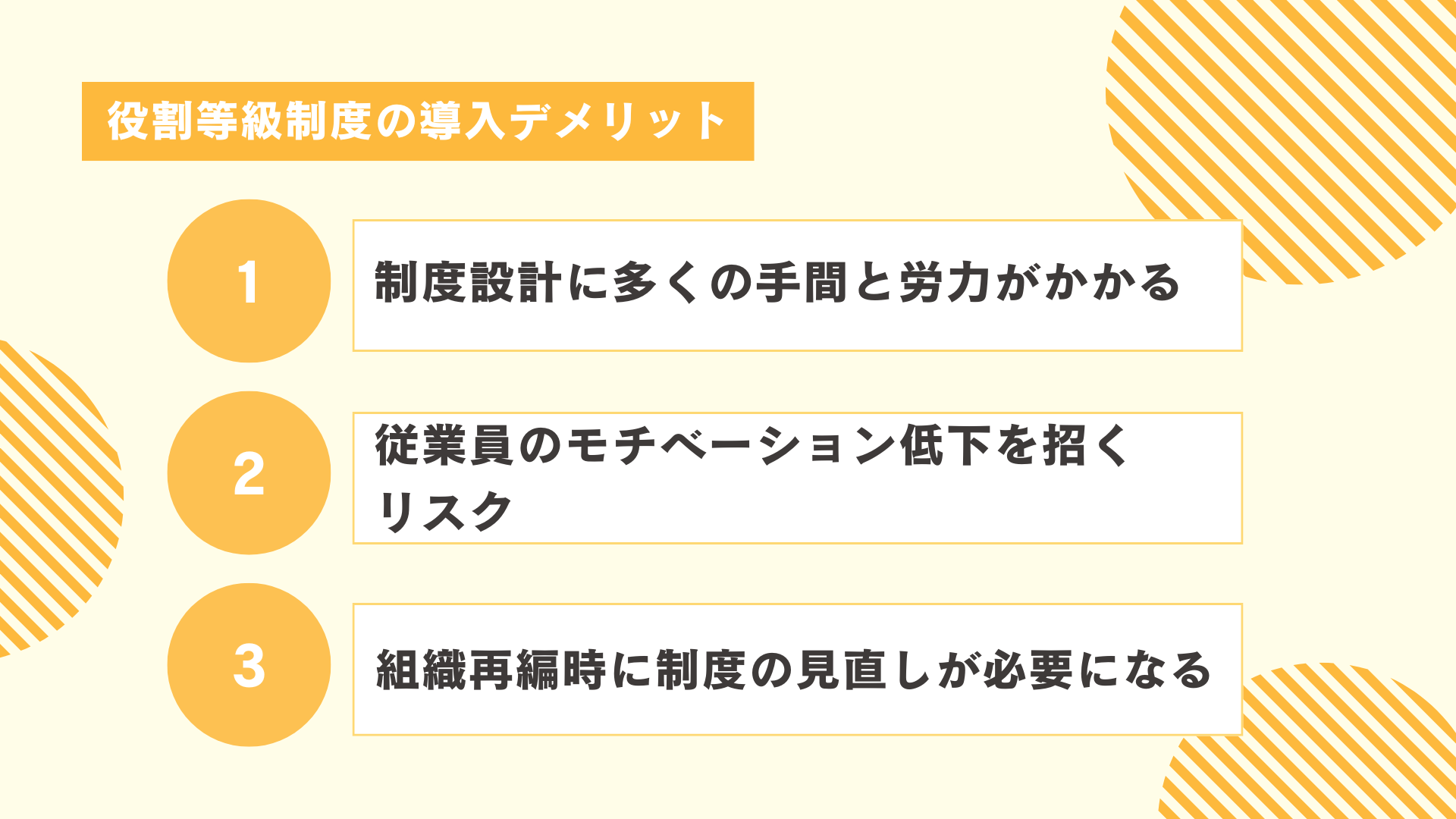

役割等級制度の導入デメリット

多くのメリットがある役割等級制度ですが、導入には注意すべき点も存在します。ここでは、主なデメリットを3つ紹介します。

1. 制度設計に多くの手間と労力がかかる

役割等級制度を導入する最大のデメリットは、制度設計の複雑さです。従来の制度から移行する場合、まずは従業員の等級分けを行い、その上で各役割における評価基準と賃金テーブルを詳細に設定する必要があります。

特に、職務が多岐にわたる企業では、各役割を厳密に定義し、従業員が納得できる公平な基準を設ける作業には、膨大な時間と労力がかかります。

2. 従業員のモチベーション低下を招くリスク

制度の変更は、社員のモチベーション低下につながる可能性があります。特に年功序列に慣れたベテラン社員は、「役割が変わるから給与が下がる」といった変化に反発するかもしれません。また、本人の意図しない人事異動でポジションを外された場合、仕事への意欲を失うことも考えられます。

従業員の士気を下げないためには、導入の背景や目的を丁寧に説明し、納得感を得ることが不可欠です。

3. 組織再編時に制度の見直しが必要となる

会社の合併や買収、部署の新設・統廃合など、組織が再編される際には、役割等級制度の根本的な見直しが必要になります。新しい部門が発足したり、既存の部門が統合されたりした場合、役割の定義や等級をゼロから再構築しなければなりません。

このため、制度設計のプロセスを社内で共有しておくことで、将来的な見直しにも対応しやすくなります。

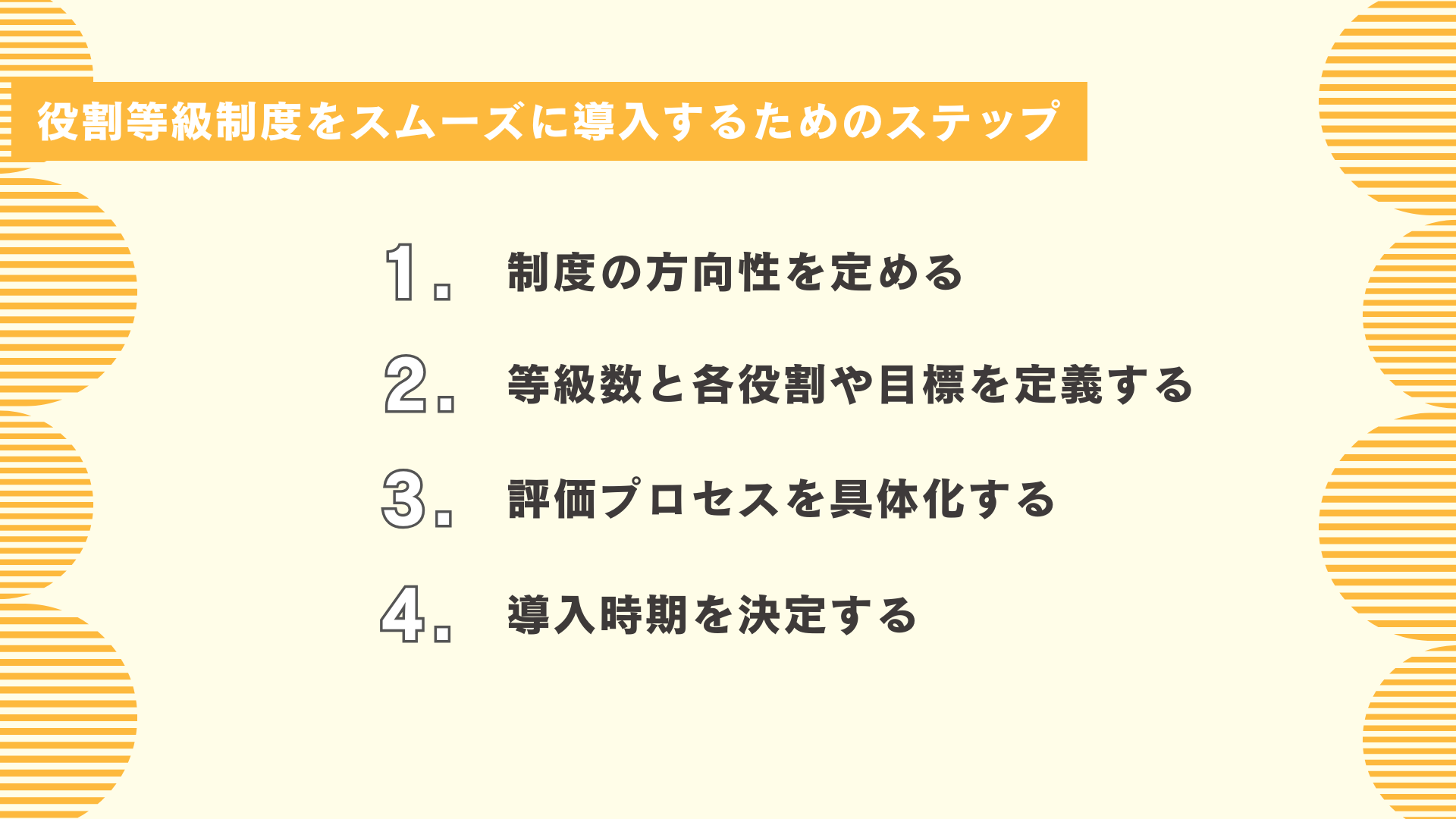

役割等級制度をスムーズに導入するためのステップ

役割等級制度の導入は、社員の反発を招くのではないかと懸念する方もいるかもしれません。しかし、適切な手順を踏めばスムーズに移行できます。ここでは、導入から定着までの4つのステップを解説します。

1. 制度の方向性を定める

他社の事例をそのまま導入しても、自社に定着させるのは困難です。まずは、経営理念や経営目標を振り返り、「自社の課題」や「今後必要となる人材・能力」を洗い出しましょう。そして、経営陣と社員が制度導入の目的を共有することが成功の鍵となります。

2. 等級数と各役割や目標を定義する

方針が定まったら、社員を等級に分け、各グレードで求められる役割や目標を定義します。

- 等級数:等級が少なすぎると、実力が向上しても次のステップに進むのが難しくなります。逆に細かく分けすぎると、各等級の定義が曖昧になりがちです。管理職で2〜3段階、一般職で4〜5段階程度が適当な目安となります。

- 役割の基準:各等級の役割の基準は、誰が読んでも理解できるよう、簡潔かつ明確な言葉で設定することが重要です。

3. 評価プロセスを具体化する

等級ごとの役割を定めたら、次に評価プロセスを具体化します。評価基準とプロセスが曖昧だと制度は機能しません。以下の3つのポイントを意識してプロセスを設計しましょう。

- 目標管理との連動性:評価のタイミングと目標管理のスケジュールが連動しているか。既存の目標管理システムがある場合は、無理に変更する必要はありません。

- 経営目標との整合性:会社の長期目標や経営目標と評価軸がずれていないか。

- 公平性の確保:評価者の私情が評価に影響しない仕組みになっているか。

4. 導入時期を決定する

最後に、社内への導入時期を検討します。突然の変更は混乱を招くため、段階的な移行がおすすめです。

- 事前説明:従業員向けに説明会を開催し、制度の目的や内容を丁寧に説明します。

- 段階的導入:まずは特定の部署で「仮導入」を行い、フィードバックを得るのも有効です。

正式導入後も、制度の浸透度を定期的に調査し、管理者・被管理者の両方から意見を募ることで、改善点を見つけやすくなります。また、管理者向けの評価訓練を実施することも、制度を定着させる上で欠かせません。これらの丁寧な対応によって、社員は制度の意義を理解し、受け入れてくれるでしょう。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

どの等級制度を選ぶべきか?特徴と導入がおすすめの組織

| 項目 | 職務等級制度 | 職能資格制度 | 役割等級制度 |

|---|---|---|---|

| 評価基準 | 職務内容そのもの(属人的要素は考慮しない) | 個人の職務遂行能力 | 個人の役割、ミッション、およびその達成度 |

| 特徴 | 成果主義に基づいた公平な評価。給与と労働の関係が明確で、職務記述書の内容により等級付けを行う。 | 年功序列や終身雇用を前提とし、仕事をこなす能力の向上を評価。本人の職務遂行能力に応じて等級を決定する。 | 職務だけでなく、本人の能力向上も評価対象。役割を果たすことができれば、年齢やキャリアに関係なく高評価となる。 |

| 賃金 | 職務内容と評価に応じて変動。 | 個人の努力や能力の伸びに応じて変動。等級内の号俸が上がることで賃金も増加し、基本的に降格はない。 | 役割の遂行度合いによって変動。各等級の範囲内で、評価に応じて賃金が増減する。 |

| 人物像 | 特定分野のスペシャリストを育成し、部門ごとに生産性を向上させやすい。 | ゼネラリストを育成。長期的な人材育成や他部署との連携・サポートを重視する。 | 与えられた使命に責任感を持つ人材を評価。企業理念の理解を促す。 |

人事評価制度として、職能資格制度、職務等級制度、役割等級制度のどれを導入すべきか迷う企業は少なくありません。この章では、各制度の特徴と、それぞれ導入に向いている組織のタイプを解説します。

1. 職能資格制度

職能資格制度では、個人の職務遂行能力に応じて等級(資格)が付与されます。そのため、部長といった役職がなくとも、同じ等級を持つ人と同じ賃金が支払われることがあります。一度付与された等級は失われにくいため、年功序列的な序列になりやすいのが特徴です。

導入がおすすめの組織

コアスキルを伸ばしていく人材育成方針の組織に向いています。ジョブローテーション制度が充実していたり、人事異動が活発に行われたりする企業は導入しやすいでしょう。また、定期的な昇給が社員に安心感を与えるため、組織の安定と柔軟性を維持したい企業にも適しています。

2. 職務等級制度

職務等級制度では、等級と職務が直接的に結びついています。職務内容記述書(ジョブディスクリプション)で定められた仕事に対し、同一労働同一賃金が適用されるため、年齢や勤続年数、学歴は評価に影響しません。これにより、組織内に明確な序列が生まれます。

導入がおすすめの組織

社内のグローバル化を進める組織に適しています。ジョブディスクリプションに基づけば、国内・海外を問わず、同じ基準で評価できます。一方で、個々の職務内容が明確に区別されるため、チームワークや助け合いが求められない専門職や、職務内容が固定化されている業種に向いていると言えます。昇格・降格が比較的スピーディーに行えるため、変化の激しい環境にもフィットしやすいでしょう。

3. 役割等級制度

役割等級制度には統一的な定義がなく、「役割」の捉え方によって組織のあり方が変わります。成果を重視すれば職務等級制度に近い形となり、個人の能力に着目すれば職能資格制度に近い形になります。

導入がおすすめの組織

役割等級制度を導入すると、役割の価値の大きさによって給与が変動します。これにより、社員はより価値の高い役割を目指すか、自身の役割の価値を高める努力をするようになります。この制度を成功させるには、組織の風土に合った役割を正しく設定することが不可欠です。そのため、導入時には経営陣や現場と時間をかけてすり合わせを行うことが重要です。

役割等級制度を導入した企業の事例

役割等級制度は、多くの日本企業で導入が進んでいます。ここでは、パナソニック、ココナラ、ユナイテッド、カゴメの4社の事例から、それぞれの導入目的とユニークな取り組みを紹介します。

1. パナソニックホールディングス株式会社

大手家電メーカーのパナソニックは、2014年に年功序列の賃金体系を見直し、管理職に役割等級制度を導入しました。これは、若手社員に責任あるポジションを任せることで、モチベーションを引き出すことが目的です。グローバルな競争が激化する中で、優秀な若手人材を早期に登用する同社の戦略は、自社の人材を活用してグローバルビジネスを成功させたい企業にとって参考になるでしょう。

2. カゴメ株式会社

カゴメは、「多様性の尊重と人的資本の拡充」という理念に基づき、役割等級制度を導入しました。この制度では、「社会課題の解決に資する人材集団」を目指し、従業員に期待する「役割と職務行動」を明確にしています。また、従業員が自主的に成長できるよう、チャレンジングな業務や教育機会を積極的に提供しています。会社からの要請と個人の成長を両立させたい企業にとって、カゴメの取り組みは大きな学びとなります。

3. 株式会社ココナラ

スキルのオンラインマーケットを運営するココナラは、2017年から役割等級制度を導入し、11段階のグレードを設けています。「裁量」「コミット範囲」「育成責任」など、5つの明確な評価軸を設定しているのが特徴です。さらに、等級に見合わない従業員に対しては、単に降格させるのではなく、上司との面談を通じて必要なスキルを洗い出し、能力向上をサポートする仕組みを取り入れています。

4. ユナイテッド株式会社

アドテクノロジー事業などを展開するユナイテッドは、2015年に独自の等級制度「グレードアップ宣言」を導入しました。最大の特徴は、上の等級へのチャレンジが挙手制であることです。また、希望者には等級を上げるための研修機会を提供し、マネジメント層に必要な視点を学ぶ機会を与えています。従業員の主体性を高め、自らキャリアを切り開くチャンスを与えたい企業にとって、非常に参考になる事例です。

まとめ

社員の人事評価は企業によって様々ですが、自社に合った評価制度を選ぶことが何よりも重要です。この記事では、等級制度の概要やそれぞれの違い、導入のメリット・デメリットなどを解説しました。

役割等級制度は、社員一人ひとりの成果を効率的に評価できる新しい概念の制度です。この記事を参考に、自社の経営戦略や組織風土に最適な等級制度を設計・導入してください。

「自社に合った等級制度の選び方が分からない」「制度設計に時間と手間をかけられない」とお悩みではありませんか?

「まるごと人事」は、人事制度のプロフェッショナルが貴社に最適な等級制度の設計から運用までをトータルでサポートするサービスです。最適な人事評価制度の構築は、「まるごと人事」にお任せください。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【5つの基準】採用外注の判断基準|依頼可能業務や成功のポイント

- 採用企画

- 採用代行

人事必見!採用直結型インターンとは?計画からフォローアップまで完全網羅

- 採用企画

- 採用オペレーション

中途採用の方法13種類の特徴を比較!トレンドや自社に合った採用方法も紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

不動産業界における人手不足の原因と対策|採用視点でのポイントも紹介

- 採用企画

医師の採用方法|おすすめの求人媒体と採用成功率を高める施策について解説

- 採用企画

製造業の採用ブランディング|人材不足を解消する戦略と実践方法を解説

- 採用企画