採用・労務・経理に関するお役立ち情報

多くの企業が採用活動において直面する課題の一つに、早期離職や入社後のミスマッチがあります。応募時や面接時には良い面ばかりが伝えられ、入社後に実態とのギャップを感じてしまうケースは少なくありません。

そこで本記事では、RJP(Realistic Job Preview)の基本的な考え方から、導入のメリット・デメリット、具体的なステップ、さらには導入時の課題とその解決策までを網羅的に解説します。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

目次

RJP(Realistic Job Preview)とは

RJPとは、採用活動において、仕事や組織の良い面だけでなく悪い面も含めた情報を企業が求職者に提供する手法です。「Realistic Job Preview」の略で、日本語では「現実的な仕事情報の事前開示」と訳されます。1970年代にアメリカの産業心理学者ジョン・ワナウスによって提唱された理論で、求職者が入社後に感じるギャップを減らし、早期離職を防ぐための重要なアプローチです。

従来の採用手法との違い

従来の採用手法では、企業側が「魅力的な情報」を優先的に伝えるケースが多く見受けられました。特に大手企業や人気業種では、競争を勝ち抜くためにポジティブな要素を中心に発信しがちでした。しかし、その結果として、入社後に「話が違う」と感じる社員が出るケースも少なくありませんでした。

一方で、RJPは「ありのままの情報」を共有することを前提としています。たとえば、業務の厳しさや繁忙期の働き方、成長機会と同時に求められる自己裁量の大きさなど、リアルな現実を含めて伝えることで、候補者にとっての「職務理解」を深めることができます。これにより、入社前の期待と現実の差異が小さくなり、納得感を持った入社と高い定着率へとつながります。

RJPが注目されている背景

近年、労働市場では応募者の価値観や働き方の多様化が進み、企業とのミスマッチによる早期離職が大きな課題となっています。特に、Z世代やミレニアル世代といった若年層の間では、「自分らしい働き方」や「会社との相性」を重視する傾向が強まっているのが現状です。

こうした背景の中で、企業が事前に業務内容や職場の雰囲気、期待される役割などを率直に提示するRJPの活用が広がっています。

また、SNSや口コミサイトなど、企業に対する情報が溢れる現代において、企業からの一方的な情報発信だけでは信頼を得ることが難しくなっています。RJPは、そうした情報の信頼性を向上させ、候補者の意思決定に寄与する点でも有効な手段です。

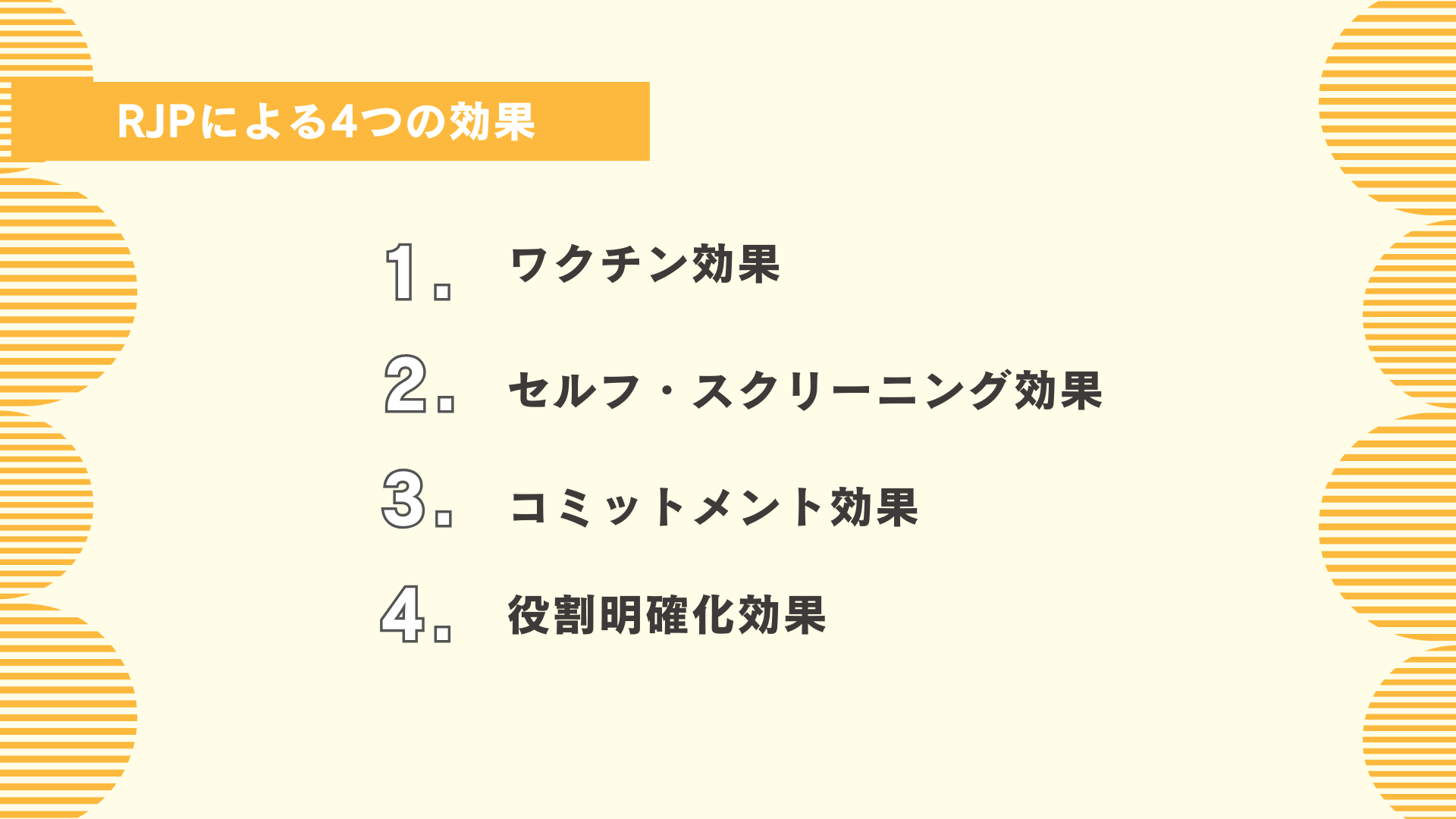

RJPによる4つの効果

RJPの効果としては、以下の4つが挙げられます。

1.ワクチン効果

ワクチン効果とは、入社後のギャップに対して事前に「免疫」を作っておくことです。

就職や転職では、働く環境が大きく変わります。前職に不満を持って転職活動をしている人もいれば、大きな希望を持って転職活動をしている人も少なくありません。しかし、たとえ希望の企業に転職できたとしても、入社後にギャップを感じてしまうことがあります。

募集の時点で企業のメリットだけでなくデメリットも開示しておけば、入社前から企業の実態について免疫ができます。これにより、入社後に感じる理想と現実のギャップを軽減できるため、思いがけないモチベーションの低下を防げるのです。

2.セルフ・スクリーニング効果

セルフ・スクリーニング効果とは、採用活動において企業の情報を包み隠さず開示し、求職者自身が企業に適しているか判断できるようにすることです。その目的は、企業と求職者のミスマッチによる早期退職を防ぎ、業務効率を高めることにあります。

最近の採用活動は「企業が人材を選ぶ」という一方的なものではなく、「企業と求職者の双方が選ぶ」という考え方に変わりつつあります。応募者の立場からすれば、「企業に選んでもらった」という受身ではなく、「自分が働きやすい企業なのかどうかを選定する」という変化が見られます。セルフ・スクリーニングを導入することで、こうした応募者の主体的な考え方に対応できるようになります。

3.コミットメント効果

コミットメント効果とは、ネガティブな情報も開示することで企業の誠実さを伝え、愛着心や帰属意識を高めることです。

採用活動で企業がポジティブな情報だけでなくネガティブな情報も提示することは、一見するとマイナス面が大きいように見えるかもしれません。しかし、求職者から見ると「包み隠さず情報を開示してくれている」「求職者と同じ立場で向き合おうとしてくれている」「この企業は自信を持って事業に取り組んでいる」ように映ります。

従業員はネガティブな面も含めて自分の意思で選択し入社するので、自発性の向上も期待できます。

4.役割明確化効果

役割明確化効果とは、採用活動の際に、応募者に対して「入社後にどのような役割を果たしてほしいか」という本音を明確に伝え、求職者が「その期待に応えたい」という意欲を引き出す効果のことです。

また、求職者や学生が役割やミッションを深く理解できることで、明確な意思を持って企業と話し合える点もプラスに働きます。

入社後の職務内容や期待している働き方などを企業が明確にしていないと、求職者は企業に対して不信感を抱きがちです。意欲的に働いてもらえるよう、採用活動をする際は強化したいポジションについて、明確に説明できるようにしておくと良いでしょう。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

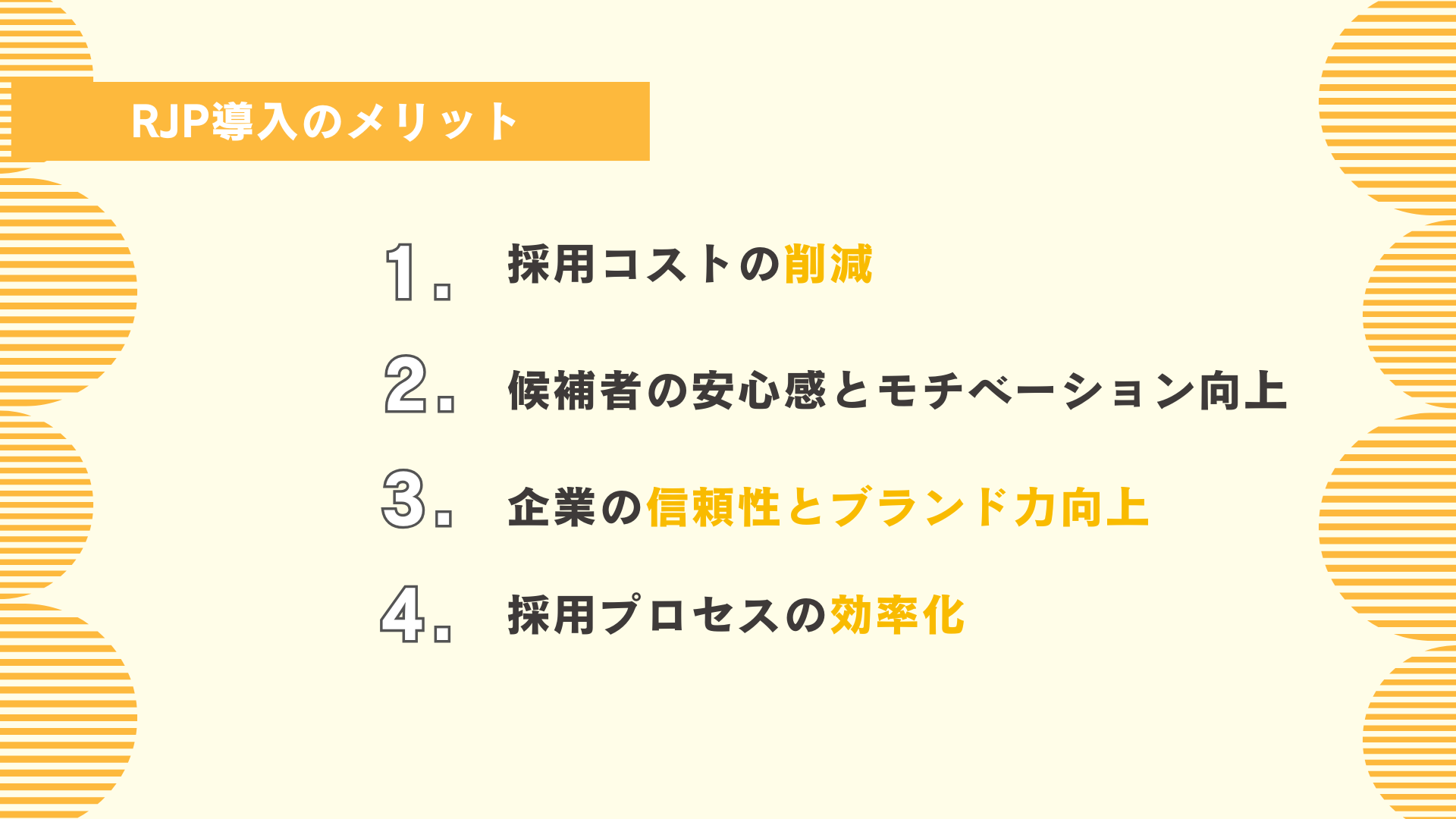

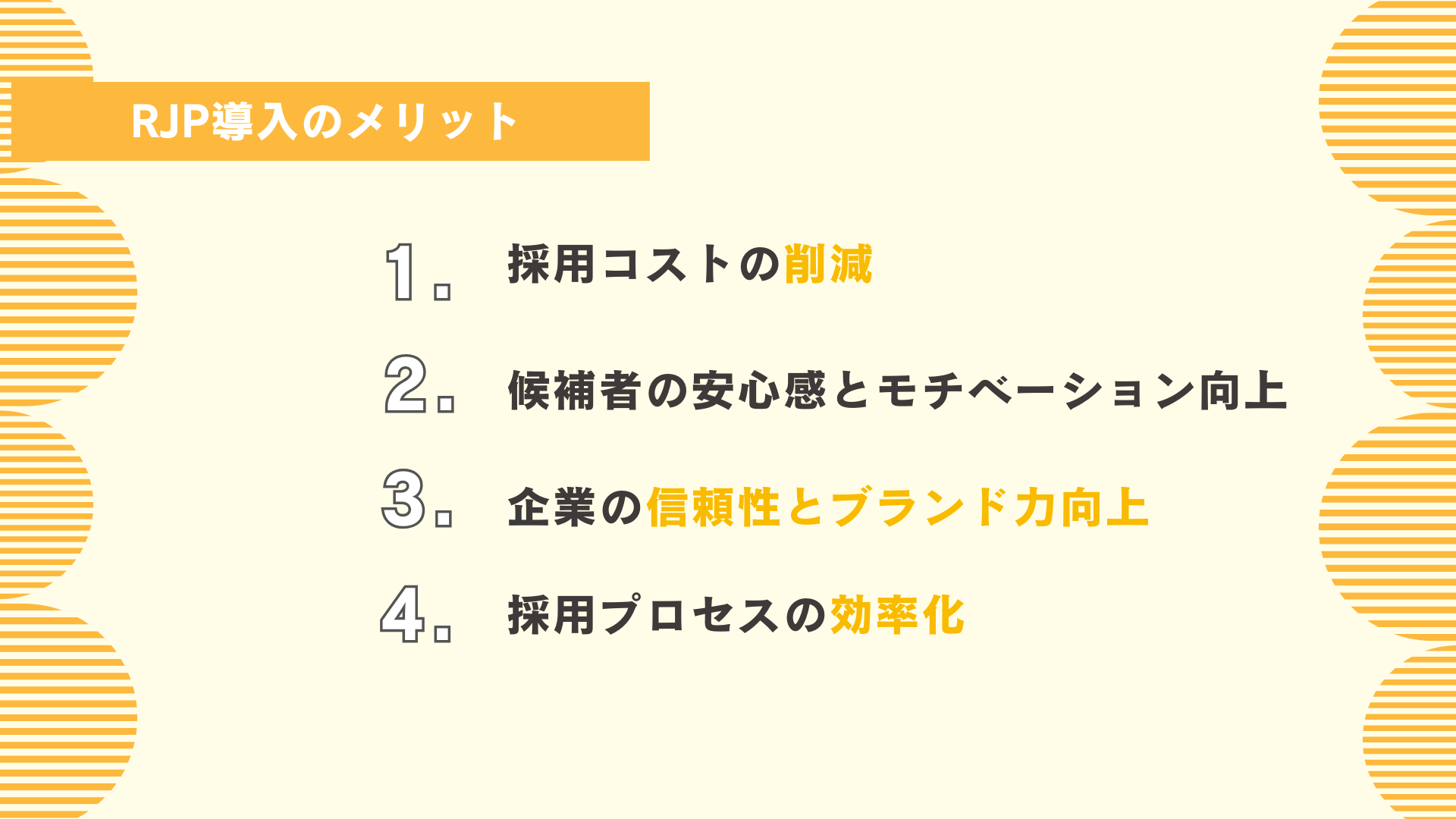

RJP導入のメリット

RJPは、人材を獲得する上でさまざまなメリットがあります。それぞれについて解説しましょう。

採用コストの削減

採用活動で企業の情報が十分に提供されていないと、求職者は企業との相性を判断しにくくなります。その結果、企業との適性が低い人材が応募してくる可能性が高まります。

また、多くの応募が集まっても、その中からターゲットとなる人材を選ぶのに、時間や手間といった多くのコストがかかってしまうでしょう。

企業に関する情報を適切に開示していれば、募集の時点で求職者自身が相性を見極められるため、ミスマッチな人材の応募は減ります。企業が求めているターゲットのみが応募するようになるので、結果的に採用コストを下げられます。

候補者の安心感とモチベーション向上

RJPにより候補者が自身の適性や働くイメージを具体的に持てるようになると、選考辞退が減少する傾向にあります。情報が少ない状態で選考が進むと、途中で不安になり辞退するケースが多いものです。しかし、あらかじめ職務内容や組織文化を理解していれば、安心して選考に臨むことができます。

さらに、入社前から「この会社で働く意義」が明確になっているため、モチベーションの高い状態でスタートできるのも大きなメリットです。これは、オンボーディング期間の短縮や早期戦力化にも好影響を与えます。

企業の信頼性とブランド力向上

現代の求職者は、給与や待遇といった条件面だけでなく、企業文化や社風、働き方のスタイルといった定性的な情報にも強い関心を持っています。RJPによって、そうした実態を隠さずに伝える姿勢は、企業の「誠実さ」や「透明性」を際立たせることにつながります。このような取り組みは、応募者の信頼を得るだけでなく、企業ブランド全体の向上にもつながります。

採用プロセスの効率化

候補者が職務や職場について十分な情報を持っていると、面接の際にもより具体的な会話が可能になります。また、候補者が事前に「自分には合わない」と判断するケースも増えるため、ミスマッチな応募の減少にもつながります。結果として、選考にかかる工数が最適化されることで、採用活動全体のスピードと質が高まります。

RJP導入のデメリット

JPには多くのメリットがある一方で、導入にあたってはいくつかの注意点やリスクも存在します。

ここでは、RJPを導入する際のデメリットについて説明します。

応募者数が減少する可能性

ネガティブな情報を公開すると、応募者の中には「自分が働くのに向いていない」「条件が合わない」と考える人も出てくるため、応募者数が減少する可能性があります。

これにより応募者数が絞り込まれ、採用しやすくなる側面がある一方で、人手不足が深刻な場合は応募者数の少なさに不安を感じるかもしれません。ただし、ネガティブな情報を理解した上で応募してくれる人材であれば、長期の就労が期待できます。

社内リソースへの負担

RJPを導入するには、現場からのヒアリング、コンテンツの制作、公開後の更新作業など、一定の時間と人的リソースが求められます。特に社内で人事・採用業務を少人数で回している企業にとっては、この点が大きな負担になる場合があります。

また、RJPは一度作れば終わりというものではなく、職場環境や制度が変われば内容も見直す必要があります。そのため、継続的な運用体制を見越した設計と体制づくりが欠かせません。社内の協力体制が不十分なまま導入を進めると、形骸化してしまう恐れもあるため注意が必要です。

投資対効果(ROI)の測定難度

RJPの導入によって得られる成果は、定着率の改善やミスマッチ防止といった中長期的なものであり、短期的に数値で示すのが難しいという特徴があります。特に経営層や現場から「RJPの効果が実感しにくい」と指摘される場合、継続のモチベーションが低下する可能性もあります。

また、RJPが直接的にどのくらいの採用コストを削減したのか、どの程度定着率に寄与したのかといったROI(投資対効果)を正確に算出するのは難しいため、成果を可視化する仕組みを整えることも求められます。効果測定の設計が不十分だと、せっかくの取り組みが評価されにくくなってしまうのです。

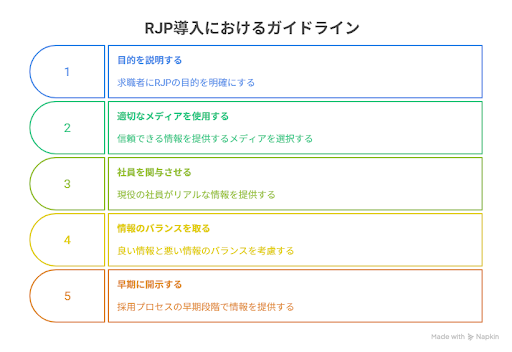

RJP導入におけるガイドライン

RJPの導入を検討していても、何から手をつけていいか迷う方もいるでしょう。

まずは、RJP理論の提唱者であるジョン・ワナウス氏が示している以下のガイドラインに沿って導入を進めるのがおすすめです。

- RJPの目的を求職者に説明し、誠実な情報提供を行う

- 提供する情報に適したメディアを使用し、信用できる情報のみを提供する

- 現役の社員がリアルな情報を提供する

- 組織の実態に合わせて開示する良い情報と悪い情報とのバランスを考慮する

- これらの情報開示を採用活動の早期段階で行う

基本的にはこれらのガイドラインに沿って導入するのが望ましいとされていますが、企業によって最適な形や手順は異なります。

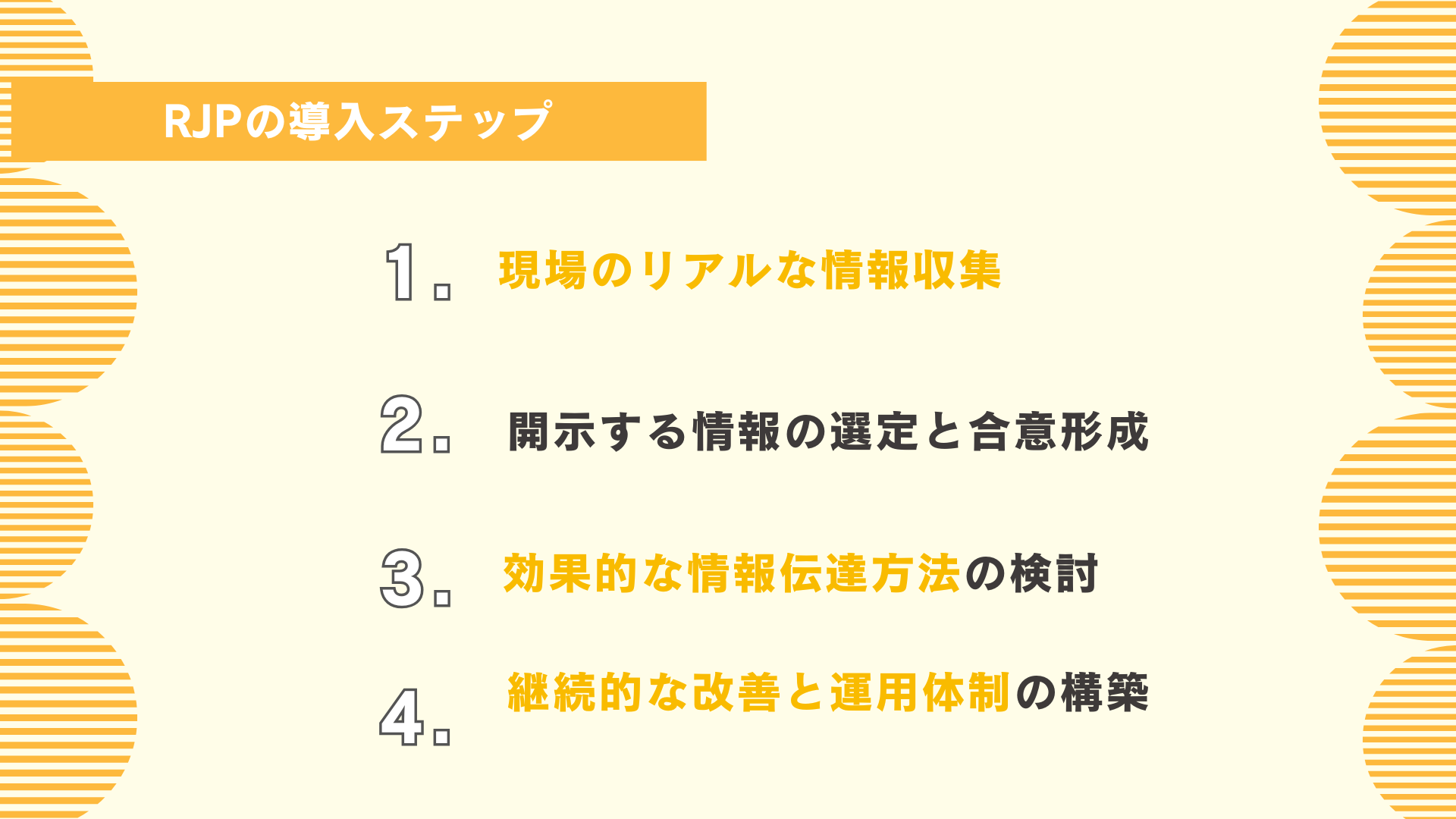

RJPの導入ステップ

以下では、RJPの導入プロセスを4つの段階に分けて解説します。

1.現場のリアルな情報収集

RJP導入の最初のステップは、現場の業務や職場環境に関する正確な情報収集です。これはRJPの土台となる部分であり、ヒアリングの質がRJPの質に直結します。人事部門が中心となり、現場リーダーや実務担当者から詳細な情報を引き出し、「何が候補者にとって重要なポイントなのか」を見極めることが大事です。このステップでは、単に仕事の流れや使用ツールを確認するだけでなく、やりがい、大変な点、チームの雰囲気といった定性的な要素まで踏み込むことが肝心です。

2.開示する情報の選定と合意形成

ヒアリングによって収集した情報をもとに、候補者に伝えるべき内容を選別していきます。すべての情報を開示するのではなく、求職者の職務理解や意思決定において重要な項目に絞ることが効果的です。また、どこまで情報を開示するかの線引きについては、採用部門と現場の双方で合意を得ておくことが重要になります。

3.効果的な情報伝達方法の検討

RJPをどのような形で候補者に届けるかも成功の鍵です。文章による説明だけでなく、動画や社員インタビュー、業務の様子を撮影した映像コンテンツなど、さまざまな形式が考えられます。最近ではオンライン採用が主流となっているため、Webコンテンツの活用がより有効です。社内リソースが限られている場合でも、まずはシンプルなQ&A形式のドキュメントから始めるなど、小規模なスタートが可能です。徐々にコンテンツを充実させていくことで、RJPの効果を段階的に高めることができます。

4.継続的な改善と運用体制の構築

RJPは一度作成して終わりではありません。職場環境や制度が変化すれば、RJPの内容も定期的に更新する必要があります。そのためには、定期的な情報更新のスケジュールや担当者の明確化など、運用体制をあらかじめ整えておくことが大事です。運用の中にPDCAサイクルを組み込むことで、RJPはより効果的な採用ツールとして成長していきます。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

RJP導入における課題と解決策

RJPの導入にはさまざまな利点がありますが、実際の運用においては乗り越えるべきいくつかの課題も存在します。

ここでは、企業が直面しやすい具体的な課題を挙げ、それぞれに対する解決策を紹介します。

現場との連携不足

RJPの内容は現場の業務実態に基づくものであるため、現場担当者の協力が不可欠です。しかし、日々の業務で多忙な現場にとって、採用支援のための情報提供や協力は後回しにされがちです。また、RJPの目的や必要性が現場に十分に理解されていないと、協力を得るのが難しくなります。

解決策:初期段階からの現場巻き込み

この課題を解消するには、RJP導入の初期段階から現場担当者をプロジェクトの一員として巻き込むことが効果的です。キックオフ時点で目的や期待される成果を共有し、RJPによって現場の負担が減ることを具体的に伝えることで、現場の理解と協力を得やすくなります。

コンテンツ制作のリソース不足

RJPに求められる情報は多岐にわたり、記事、動画、図解など多様な形式でのコンテンツ制作が必要となることがあります。しかし、採用チームにデザインスキルや動画編集のノウハウがない、または時間や人的リソースが不足しているという企業も少なくありません。

解決策:外部パートナー活用とテンプレート化

このような場合には、外部制作会社との連携や、RJP用のテンプレートの活用が有効です。業務委託によって一定の質を保ったままコンテンツを制作できるだけでなく、社内の負担を軽減できます。また、汎用性の高いテンプレートを用意しておけば、現場主導で情報を整理することも可能になります。

候補者への伝え方の難しさ

RJPは正直な情報開示が前提となるため、ネガティブな情報も伝える必要があります。ただし、伝え方次第では企業イメージを損なうリスクもあるため、「どの程度」「どのように」伝えるかが非常に重要になります。情報開示においては、内容の取捨選択と表現力が求められます。

解決策:ポジティブな表現で誠実さを伝える

ネガティブ情報も前向きな視点を添えて伝える工夫が必要です。たとえば、「業務負荷が高い」と伝える代わりに、「高い業務遂行能力が求められるが、その分成長機会も多い」といったように、正確性を保ちつつ、候補者に希望を持たせる言い回しを心がけましょう。誠実さと安心感の両立が鍵になります。

まとめ

RJPは、アメリカで発展した「仕事情報の事前開示」に関する理論であり、人材の定着に繋がることから日本でも注目されています。

従来の採用活動では企業の良い点をアピールすることが主流でしたが、RJPではネガティブな部分も含めて伝える必要があります。しかし、伝え方によっては候補者に悪い印象を与えかねません。そのため、面接官はネガティブな情報を伝えつつも、誠実さを感じてもらえる話し方を学ぶことが大切です。

RJPを企業で実践するには、このような面接官のスキルが不可欠です。これからの採用活動は、「いかに魅力を伝えるか」よりも「いかに正直に伝えるか」が企業の信頼性を左右する時代へと変化しています。

RJPは、候補者と企業の間に誠実な対話を生み出す仕組みであり、今後の採用ブランディングにも大きな影響を与えていくでしょう。ぜひ今回の記事を参考に、RJPの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

中途採用の方法13種類の特徴を比較!トレンドや自社に合った採用方法も紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

医師の採用方法|おすすめの求人媒体と採用成功率を高める施策について解説

- 採用企画

【採用担当者必見】リクルーター制度とは|メリット・デメリット、導入手順を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

募集要項を書く際のポイントとは?必要な項目や記入例も紹介

- 採用企画

- 採用オペレーション

第4回 求人情報の設計と発信で「選ばれる会社」に【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

エンジニアの採用基準とは?成功に導く7ステップ、必要な能力を解説

- 採用企画