採用・労務・経理に関するお役立ち情報

近年は、「採用マーケティング」というマーケティングのフレームワークを採用活動に取り入れる考え方が注目を集めています。

採用マーケティングを活用することで、採用ターゲットに対して適切なアプローチができ、効果的な採用活動を期待できます。

企業間の人材獲得競争が激化するなか、採用活動を効率的に進めるために採用マーケティングは今後ますます必要とされるでしょう。

本記事では、採用マーケティングとはなにか、取り組むメリットや具体的なステップを解説します。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

目次

採用マーケティングとは

採用マーケティングとは、採用活動にマーケティングのフレームワークを取り入れた考え方です。

前提としてマーケティングとは、ひとことで言うと「売れる仕組みをつくること」です。

マーケティング活動では、「だれに」、「どのような価値を」、「どのように提供するか」を設計します。顧客の購買過程を一連の流れとして捉えることがポイントとなり、その際に有効なのがファネルです。

ファネルとは、マーケティングにおいて顧客の購買過程をフェーズ分けしたフレームワークを指します。具体的には、認知、興味、比較・検討、購入、継続、口コミ・紹介という一連の流れのことで、フェーズごとに適切なアプローチをおこなうことで、購買につなげたり、商品のファンになってもらったりします。

採用マーケティングの考え方

採用マーケティングもマーケティング同様に、採用活動において、「だれに」、「どのような価値を」、「どのようにして提供するか」を設計します。

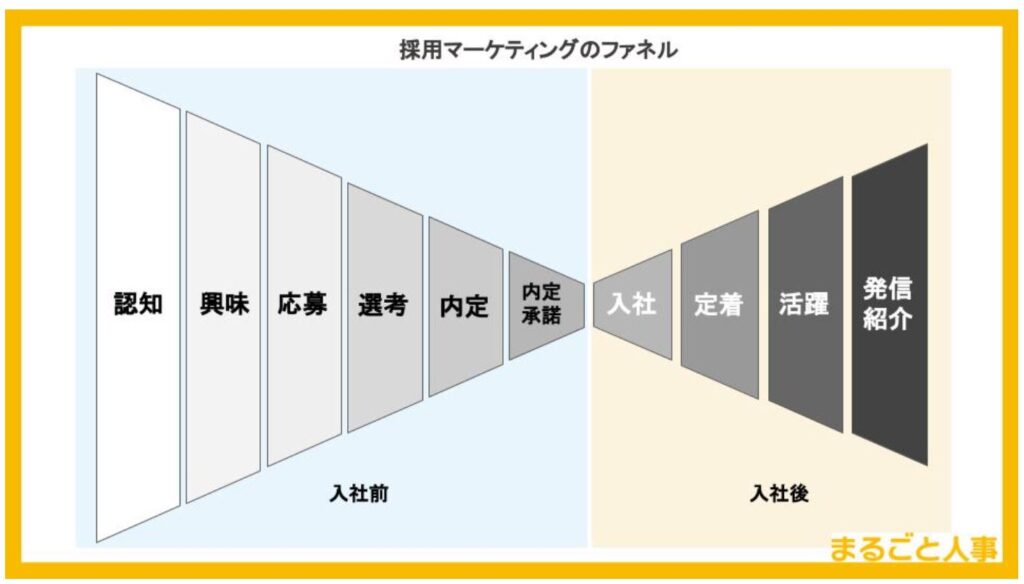

求職者が自社を認知してから応募、選考、内定にいたるまで、また入社後に定着して自社のファンになるまでの動きを一貫したファネルとして捉え、フェーズごとに適切なアプローチをおこなう考え方です。

ファネルを採用活動に当てはめると、認知、興味、応募、選考、内定、内定承諾、入社、定着、活躍、発信・紹介といった流れになります。

採用マーケティングでは、従来の採用プロセスである応募、選考、採用だけでなく、応募につなげるための認知拡大、興味喚起、さらに入社後の定着・活躍までを一貫したファネルとして捉える点が特徴です。

フェーズごとに求職者・入社者のニーズは異なり、適切なアプローチが必要となります。

採用ブランディングとの違い

採用マーケティングと混同されやすい概念として、採用ブランディングが挙げられます。採用ブランディングは、自社の魅力や価値観を求職者に伝え、「働きたい」と思われる企業イメージを長期的に育てていく活動です。

対して採用マーケティングは、採用戦略の一環としてターゲットの行動を促す点に焦点を当てています。採用ブランディングは採用マーケティングの土台づくりともいえる施策であり、併用することでより効果的な採用活動へと繋がります。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

採用マーケティングが注目される背景

売り手市場によって人材獲得競争が激化するなか、採用マーケティングが注目されています。ここでは採用マーケティングが注目される背景を解説します。

1. 労働人口の減少

少子高齢化の影響から、生産年齢人口は減少を続けています。

今後も少子高齢化は進むため、即戦力となる優秀な人材の確保はますます熾烈になると言えるでしょう。

そのため、企業は採用マーケティングの考え方を活用して、自社が求める人材に適切にアプローチをおこない、採用につなげること、さらに採用した人材の定着・活躍を促し、人材を確保していくことが求められます。

2. 採用手法の多様化

近年は、ダイレクトリクルーティングやソーシャルリクルーティングなど、採用手法の多様化が加速しています。

自社が求める人材に適切にアプローチし、採用につなげるためには、数ある採用手法から自社にあった方法を選ぶことが必要です。

採用マーケティングを活用することで、どのような採用手法やサービスを活用するのが適切かを検討しやすくなり、効果的なアプローチにつなげやすくなります。

3. 価値観の多様化

終身雇用制度が事実上崩壊していくなか、フリーランスや副業、業務委託といった働き方が広まっています。さらに、求職者の仕事選びにおける価値観も多様化していると言えるでしょう。

たとえば、企業の安定性や給与などの雇用条件だけではなく、働き方や仕事を通じて得られる経験・スキル、カルチャーなどを重要視する求職者もいます。

採用マーケティングのフレームワークを活用することで、認知、興味、応募、選考といったフェーズごとに求職者の価値観や志向性を想定し、訴求するポイントを考えることの必要性が高まっています。

採用マーケティングに取り組む4つのメリット

ここでは採用マーケティングに取り組む4つのメリットを紹介します。

1. 採用ターゲットの応募数向上

採用マーケティングでは、採用ターゲットが仕事に求める要素、情報の入手方法など、採用ターゲットに関する分析が重要になります。

分析によって理解が深まることで、採用ターゲットが多く登録している媒体を選定できたり、適切に魅力を訴求できたりするため、自社の求人が採用ターゲットの目に留まる可能性を高められ、応募数の向上が期待できます。

2. 志望意欲の醸成

採用マーケティングでは、ファネルのフェーズごとに採用ターゲットが抱える課題や要望、知りたい情報を分析し、アプローチ方法を検討していきます。

採用ターゲットに対して適切なステップで、自社理解を促す、不安や懸念点の解消をするなど、フェーズに合ったアプローチができるため、志望意欲の向上につながります。

3. 採用ミスマッチの防止

採用マーケティングは、採用ミスマッチを防ぐうえでも有効です。

採用ターゲットを分析し、価値観や志向性を具体的に想定することで、自社が求める人材に合った訴求ができます。

そのため、求職者側でも自身に合っているかどうか、応募や選考に進むかどうかの判断がしやすくなり、採用ミスマッチの抑制につながると言えるでしょう。

4. 採用コストの削減

フェーズごとのアプローチを適正化することで、採用コストの削減も期待できます。

たとえば、利用している外部サービスを見直し、採用ターゲットに合った適切な採用手法を選ぶことで、効率的な募集活動やコストの適正化につながります。

また、入社後に適切なフォローをおこなうことで早期離職を防げれば、採用コストの損失も防ぐことができるでしょう。

新卒・中途で異なる採用マーケティングの効果

採用マーケティングの効果は、新卒・中途で以下のような違いが出ます。

| 目的 | 効果的な施策 | ターゲット層の特徴 |

|---|---|---|

| 新卒 | 認知拡大・志望動機の醸成 SNS発信 動画コンテンツ WEB広報 | 情報収集が活発で短期決戦型 |

| 中途 | 潜在層への接点と動機づけ スカウトメール ダイレクトリクルーティング | 転職潜在層を含む幅広い候補者層 |

新卒採用では就活市場が一斉に動き始める時期に合わせて、早期に接点を作り企業理解の促進することが効果を発揮します。一方、中途採用では転職潜在層に向けた継続的な情報発信や個別対応が重要となり、候補者との接点をどう築くかが成果を多く左右します。

採用マーケティングの基本的な進め方

採用マーケティングを効果的に進めるには、段階的なアプローチが必要です。

- 自社の魅力や価値を言語化する

- 「誰に・何を・どのように伝えるか」を整理する

- ブログやSNSを活用して継続的に情報を発信する

- 情報発信を通じて認知度を高める

- 興味を持った候補者との接点をつくる(面談・イベントなど)

- 段階的に志望度を高め、選考へと誘導する

- 入社後の活躍や定着も視野に入れてコミュニケーションを設計する

まずは自社の魅力を明確に言語化し、どんな価値を誰に伝えるかを整理しましょう。次に、ブログやSNSなどを使って継続的に情報を発信し、認知度を高めます。

興味を持った候補者とは面談やイベントを通じて接点をつくり、段階的に志望度を高めていきます。最終的には、入社後の活躍や定着まで見据えたコミュニケーション設計が求められるでしょう。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

採用マーケティングに取り組む際の6つのステップ

採用マーケティングを効果的に実践するには、段階を意識した戦略設計が欠かせません。以下6つのステップごとに、具体的な取り組み方を紹介します。

- 自社の分析・理解度アップ

- 採用ターゲットを設定する

- カスタマージャーニーを設計する

- ファネルをベースにチャネルを設定する

- コンテンツを作成する

- PDCAを回す

1. 自社の分析・理解度アップ

まずは自社の現状を把握することから始めましょう。理念や事業内容、働く環境、強み・弱みなどを改めて棚卸しすることで、外部に発信すべき情報の軸が見えてきます。

漠然とした理解では他社との差別化が難しくなるため、客観的な視点も交えながら言語化しておくことが大切です。採用戦略の土台を固める意味でも、最初の分析は非常に重要です。

2. 採用ターゲットを設定する

次に行うべきは、採用したい人物像の明確化です。年齢や経験、志向性などを具体的に描くことで、アプローチ方法が選びやすくなります。

求めるスキルだけでなく、企業文化への親和性や価値観も意識することで、ミスマッチの少ない採用につながります。ターゲットの人物像を固めることで、訴求ポイントやコンテンツの方向性も自然と定まってくるでしょう。

3. カスタマージャーニーを設計する

候補者が企業を認知してから応募・入社に至るまでの流れを整理し、それぞれの段階で求められる情報や接点を設計します。関心を持ち始めた人に何を伝えるべきか、選考段階でどんな安心感を与えるかなど、各フェーズの行動心理を意識した対応が重要です。

候補者視点で考えることで、自然に志望度を高める導線を作り出すことができます。

4.ファネルをベースにチャネルを設定する

候補者の認知から応募に至るプロセスをファネル構造で捉え、それぞれに適したチャネルを配置します。たとえば、認知層にはSNSやWEB広告、比較検討層には採用ページやイベントなどが有効です。

情報の流れと候補者の関心が交差するポイントを見極めることで、アプローチの精度を高められます。

5. コンテンツを作成する

ターゲットやチャネルが定まったら、次は情報発信の核となるコンテンツづくりに取りかかります。社員インタビュー、業務紹介、カルチャー発信など、多面的な視点を意識した内容が効果的です。

読み手に「自分ごと」として捉えてもらえるよう、リアルなエピソードやストーリー性を意識しましょう。

6. PDCAを回す

施策を実行したら、必ず効果測定を行いましょう。応募数や選考通過率といった数値を基に分析し、改善点を次の施策に反映させることが重要です。

定期的な振り返りを通じて仮説を修正し、成果につながる施策へと磨き上げていきます。一度の成功に満足せず、継続的な改善を前提とした運用が、採用マーケティングの質を高めるポイントとなります。

採用マーケティングにおすすめの手法

採用マーケティングを実践するうえで有効な手法は、多岐にわたります。ここでは代表的な4つの手段について、それぞれの特長と活用のポイントをご紹介します。

オウンドメディア

自社が運営するブログやコラム、採用サイトなどは、企業の価値観や職場の雰囲気を伝える場として有効です。応募を検討する段階の候補者に対して信頼感や共感を醸成しやすいため、長期的に認知や理解を深める役割を果たします。

コンテンツの更新を継続することで検索流入も期待でき、候補者との接点を着実に広げる施策となります。

採用サービス

求人媒体やスカウトサービスの活用は、短期間での母集団形成に適しています。とくに特定の職種やスキルを持つ人材を求める場合、媒体の特性を理解して選定することが重要です。

また、運用担当者との連携を密にすることで、原稿の質やスカウトの反応率にも違いが出ます。即効性を求める採用では、もっとも頼れる手段といえるでしょう。

SNS

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、若年層を中心とした潜在層へのアプローチに強みを持ちます。日常的な投稿を通じて企業の雰囲気や社員の声を伝えることで、自然な認知と親近感を生み出せます。

広告を活用すれば特定ターゲットへの訴求も可能となり、初期接点の創出において柔軟な展開が可能です。

リファラル採用

社員からの紹介によって応募者を募るリファラル採用は、信頼性の高いマッチングが期待されます。紹介者を通じて企業の実情が伝わるため、入社後のギャップを減らしやすい点が特長です。

また、紹介制度をインセンティブ付きで設けることで、社員の協力も得やすくなります。コストを抑えつつ、質の高い人材を採用したい企業にとって有力な選択肢です。

採用マーケティングに適した4つのフレームワーク

採用活動をより戦略的に進めるには、マーケティング思考の導入が効果的です。ここでは、分析や設計に役立つ4つの代表的なフレームワークを紹介します。

SWOT分析

- 自社の強み(Strength)

- 自社の弱み(Weakness)

- 機会(Opportunity)

- 脅威(Threat)

SWOT分析の「SWOT」は、上記の頭文字を指します。自社の採用における強みと弱み、そして外部環境に存在する機会と脅威を整理することで、施策の方向性が明確になる手法です。

たとえば自社の魅力が十分に伝わっていない場合、情報発信の強化が優先事項となるでしょう。現状を客観視しながら、採用戦略を見直す際の土台づくりとして活用したい分析手法です。

3C分析

- 自社(Company)

- 競合(Competitor)

- 求職者(Customer)

上記3つの視点から状況を捉える手法です。他社と比較したときに自社のどこが評価されているかを把握できれば、採用メッセージの精度も高まります。

また、求職者のニーズとのズレを防ぐ観点からも、バランスの取れた分析が求められます。

4C分析

求職者視点で採用活動を捉えるのに有効なのが4C分析です。

- 候補者のニーズ(Customer Value)

- 情報収集経路(Convenience)

- 応募への心理的・時間的コスト(Cost)

- どう伝えるか(Communication)

上記に配慮することで、より納得感のある施策を構築しやすくなります。

4P分析

自社を採用商品として捉えたとき、どのように「売るか」を考えるフレームです。

- 仕事内容や制度(Product)

- 報酬や待遇(Price)

- 発信手段(Promotion)

- 情報を届ける場所(Place)

上記を組み合わせて検討します。企業ブランディングと連動させながら設計すれば、採用活動の一貫性が生まれます。

採用マーケティングを活用して、フェーズごとに適切なアプローチをおこないましょう

マーケティングの考え方を採用活動に活用することで、採用戦略の精度を高め、適切な施策を検討できるため、採用活動の効率化が期待できます。

人材獲得競争が加速するなか、採用手法の多様化や求職者の価値観の変化といったさまざまな背景によって、採用マーケティングの必要性は高まっていると言えるでしょう。

本記事で紹介した採用マーケティングの取り組み方法を参考に、自社の採用活動に役立ててください。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

製造業の採用はなぜ難しい?最新動向と成功のポイントを徹底解説

- 採用企画

NEW!

NEW! 【2026年版】事業成長を採用で加速する7つの戦略|採用力強化の完全ロードマップ

- 採用企画

タレントアクイジションとは?採用との違い・導入方法を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

採用ファネルとは?分析方法やポイントを解説!

- 採用企画

採用活動をオンライン化するメリット・デメリットとコツを紹介

- 採用企画

薬剤師の採用方法|人材確保のポイントやおすすめの求人媒体7選を紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル