採用・労務・経理に関するお役立ち情報

労働人口の減少や働き方の多様化を背景に、近年では採用広報が注目を集めています。

採用広報によって情報発信をおこなうことで、求職者に職場としての認知を高め、入社後の活躍も見据えて自社の理解を深めてもらうことができます。応募者の質を上げるだけでなく、採用ミスマッチの低減も期待できるでしょう。

本記事では採用広報とはなにか、取り組むメリットや採用広報の事例をもとに、実施にあたり6つのポイントを解説します。

採用広報のはじめ方

採用広報の「正解」がわかる!

採用広報活動を継続して成果につなげるヒントを無料で発信中

関連動画:採用広報の概要

目次

採用広報とは

採用広報とは、自社が求める人材の応募を促し、入社後の定着や活躍につなげるための情報発信です。

求職者に自社理解を促すために、募集要項だけでなく、業務内容や職場の雰囲気、自社のミッションやビジョンなどをコンテンツとして発信します。

コンテンツはさまざまで、社員インタビューやブログなどの採用広報記事、採用ピッチ資料や採用動画などが挙げられます。

求人広告や人材紹介などと違い、すぐに目に見える成果につながる手法ではありません。しかし、継続的に取り組むことで、求職者に対して自社の認知や理解を促すことが期待できます。

採用広報が注目される理由

採用広報が注目される理由は、求職者の企業選択基準が多様化し、より多くの情報を基に応募先を決める流れが加速しているためです。就職・転職活動中に採用ピッチ資料を閲覧した求職者は82.8%以上に達しており、企業の情報発信の重要性が増しています。また、広報と採用を組み合わせた手法が広がり、資金調達などと連動させながら認知度を高め、応募につなげる動きが活発になっているのです。

特に、社長や社員が自らSNSを活用して発信する企業が増え、BtoCだけでなくBtoB領域でも傾向が強まっています。加えて、求職者の間では知名度がスカウトの開封率に影響を与えており、聞いたことのある企業からのスカウトしか見ない人も増えている状況です。

2025年以降は、企業がより広く認知されることの重要性が一層高まるでしょう。そのため、企業は自社の魅力や課題をオープンに発信し、採用ミスマッチを防ぐだけでなく、適切な候補者とつながる機会を増やすことが求められます。採用広報を活用することで、企業の認知度向上と応募数の増加につなげられるはずです。

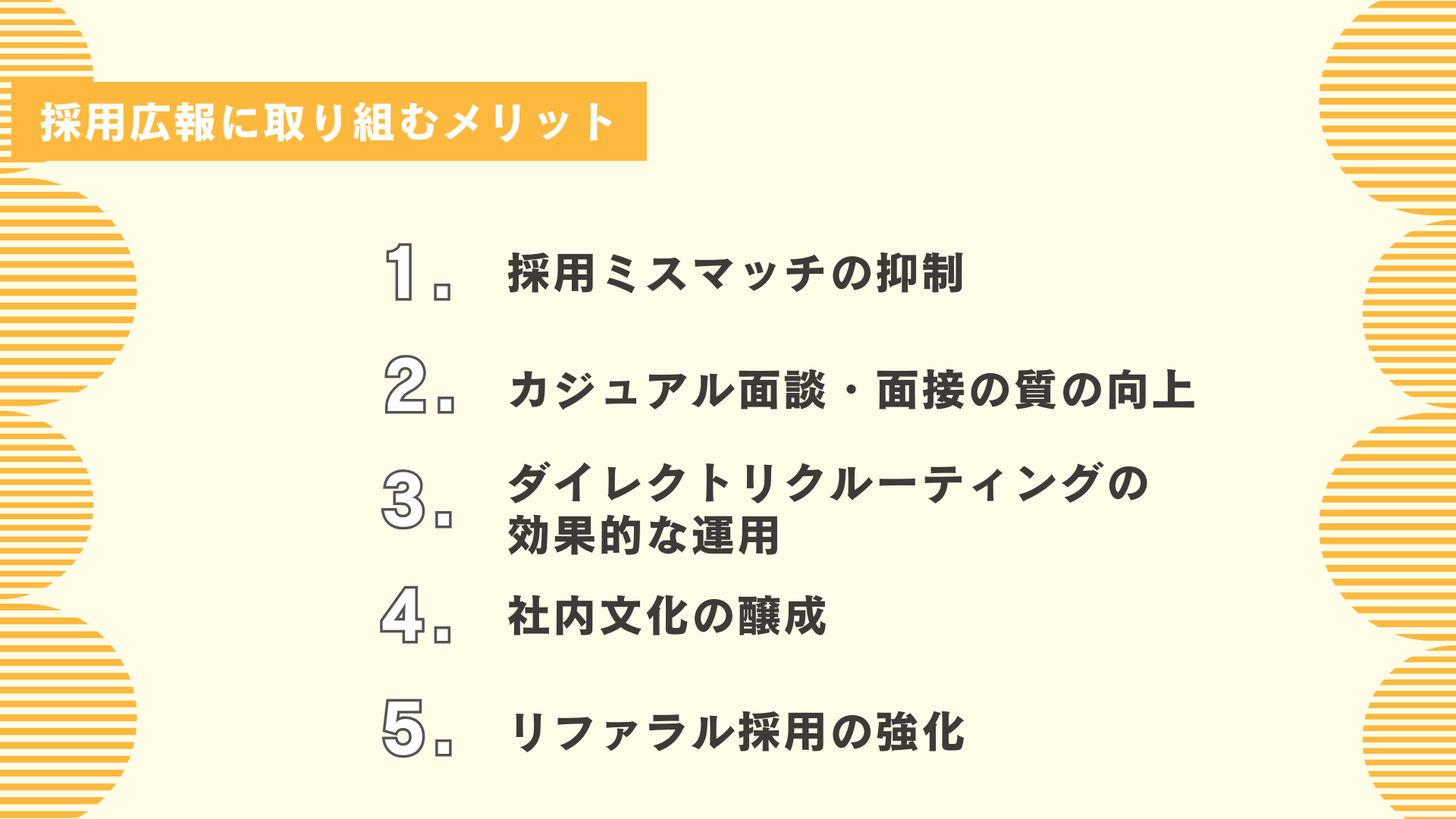

採用広報に取り組むメリット

ここでは採用広報に取り組むメリットを解説します。

1. 採用ミスマッチの抑制

採用活動は求職者に入社してもらうことがゴールではなく、入社後の定着や活躍までを目指すものです。

採用広報によって、求職者に自社理解を促すことで、求職者側でその企業が自身に合うかどうかの判断がしやすくなり、採用ミスマッチの抑制にもつながります。

採用ミスマッチの要因である入社後のギャップをなくすために、採用広報によって事業の課題、働くうえで求められる素質や職場の雰囲気といった実態を求職者に伝えることが重要です。

2. カジュアル面談・面接の質の向上

採用広報によって、カジュアル面談や面接における質の向上も期待できます。

求職者に対して、カジュアル面談や面接の前に採用広報を共有しておくことで、自社への理解がより深まり、面接時に会社説明を行う時間を削減し、質疑応答に時間を割くことができ、より良い面談・面接につながります。

3. ダイレクトリクルーティングの効果的な運用

ダイレクトリクルーティングを効果的に活用するうえでも、採用広報は有効です。

ダイレクトリクルーティングとは採用媒体上で、自社の求める人材に企業自らがアプローチをおこない、求職者からの応募を促す採用手法です。

たとえば、採用広報記事をスカウトメール送信時に文面上で紹介したり、自社採用ページに掲載することで求職者に対して、自社の魅力を具体的に訴求したりでき、求職者からの返信率の向上や、自社理解の促進を見込めます。

4. 社内文化の醸成

採用広報はインナーブランディングにも有効です。

インナーブランディングとは、社内向けに自社の企業理念やバリューを社員に浸透させ、共感を得やすくする活動です。

採用広報のコンテンツを社内向けに展開することで、自社の理念やビジョン、自社が大切にしている価値観などを社内に向けて共有できるため、社内文化の醸成も期待できます。

5. リファラル採用の強化

採用広報に力を入れることで、社員が自社の魅力を理解するため、リファラル採用も活発になります。企業文化や職場環境を積極的に発信すると、社員が知人や友人に紹介しやすくなるためです。

さらに、採用広報を通じて作成したコンテンツを活用すれば、紹介者と応募者の双方が企業の情報を詳しく把握できます。結果、ミスマッチを防ぎ、採用の精度が向上します。採用コストの削減や定着率の向上にもつながるため、企業成長の大きな助けとなるでしょう。

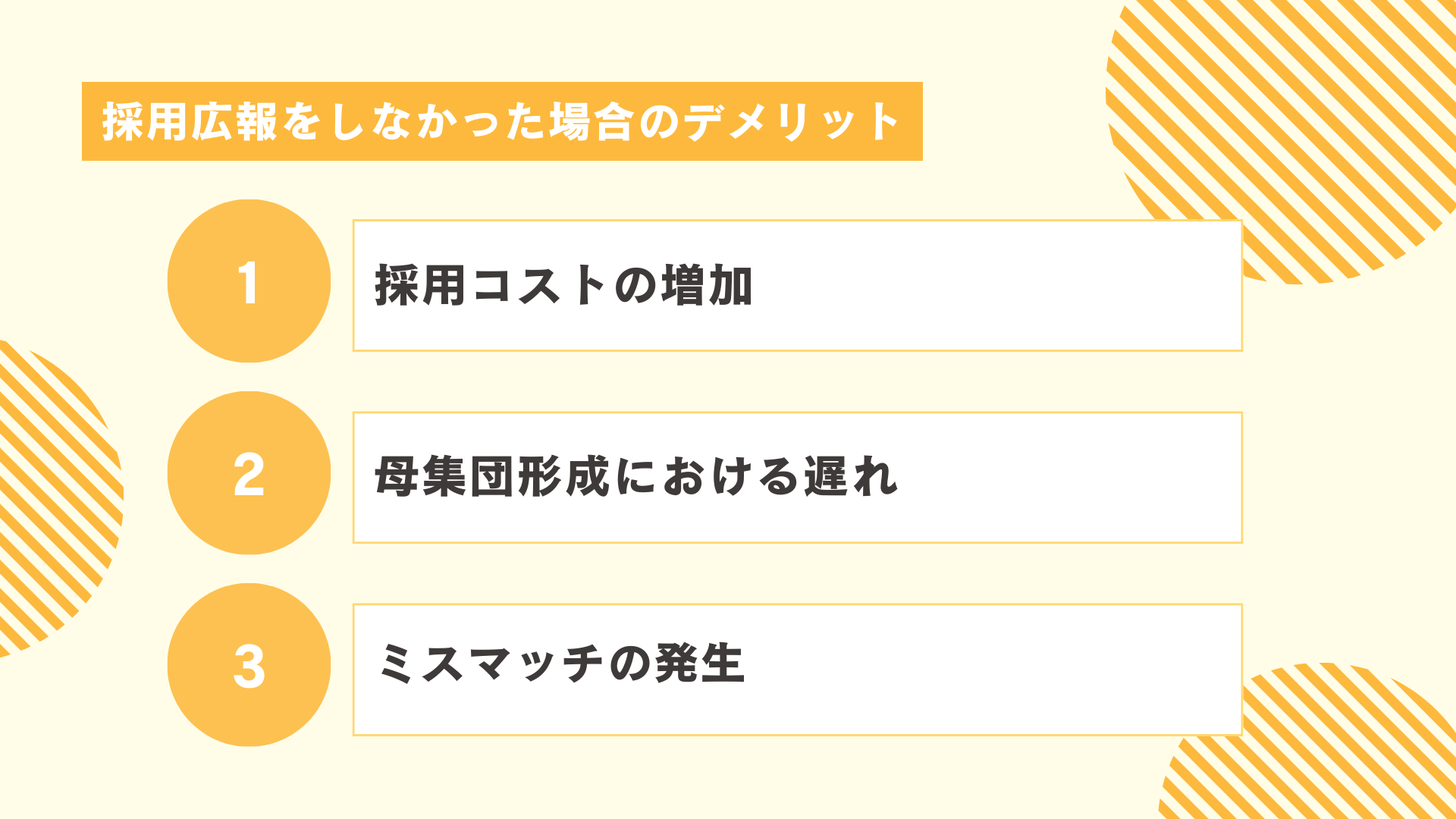

採用広報をしなかった場合のデメリット

採用広報をしなかった場合、どのような懸念があるのでしょうか。主なデメリットを3つ紹介します。

1. 採用コストの増加

採用広報を行わないと企業の認知度が低くなり、応募者の数が伸び悩む傾向にあります。求職者が自社の情報を得る機会が少ないためエージェントへの依存度が高まり、紹介手数料や広告費の増大につながるのです。

採用が難航すると企業側の負担も増し、想定以上のコストを要する可能性が高くなるでしょう。特に競争が激しい業界では、優秀な人材を確保するために追加の施策を打つ必要が生じ、さらに支出が増えることになります。

結果として採用計画が思うように進まず、経営全体にも影響を及ぼすかもしれません。

2. 母集団形成における遅れ

採用広報が不足すると求職者に自社の魅力を伝える機会が減少し、母集団の形成が遅れます。求職者の目に留まる情報が少なければ興味を持つ人が限られ、応募数の確保が難しくなるでしょう。

知名度の低い企業ほど候補者との接点を持つことが重要になりますが、採用広報を行わないとターゲット層へのリーチが十分にできません。結果、求めるスキルを持つ人材が集まりにくくなり、採用市場での競争に遅れを取ることになります。

適切な人材が確保できなければ、事業計画にも影響が及びかねません。

3. ミスマッチの発生

十分に採用広報を行えていないと企業の価値観や業務内容が十分に伝わらず、入社後にギャップを感じる人が増えてしまいます。求職者が入社後に期待と異なる環境であると感じると、早期退職につながる可能性が高くなるでしょう。

退職者が増えれば再び採用活動を行う必要が生じ、人事の負担が増すばかりか職場の雰囲気にも影響を与えるかもしれません。定着率を向上させるためには求職者に正しい情報を提供し、企業文化や職場環境を具体的に伝えることが求められます。

適性のある人材が集まれば、組織の安定性も高まるでしょう。

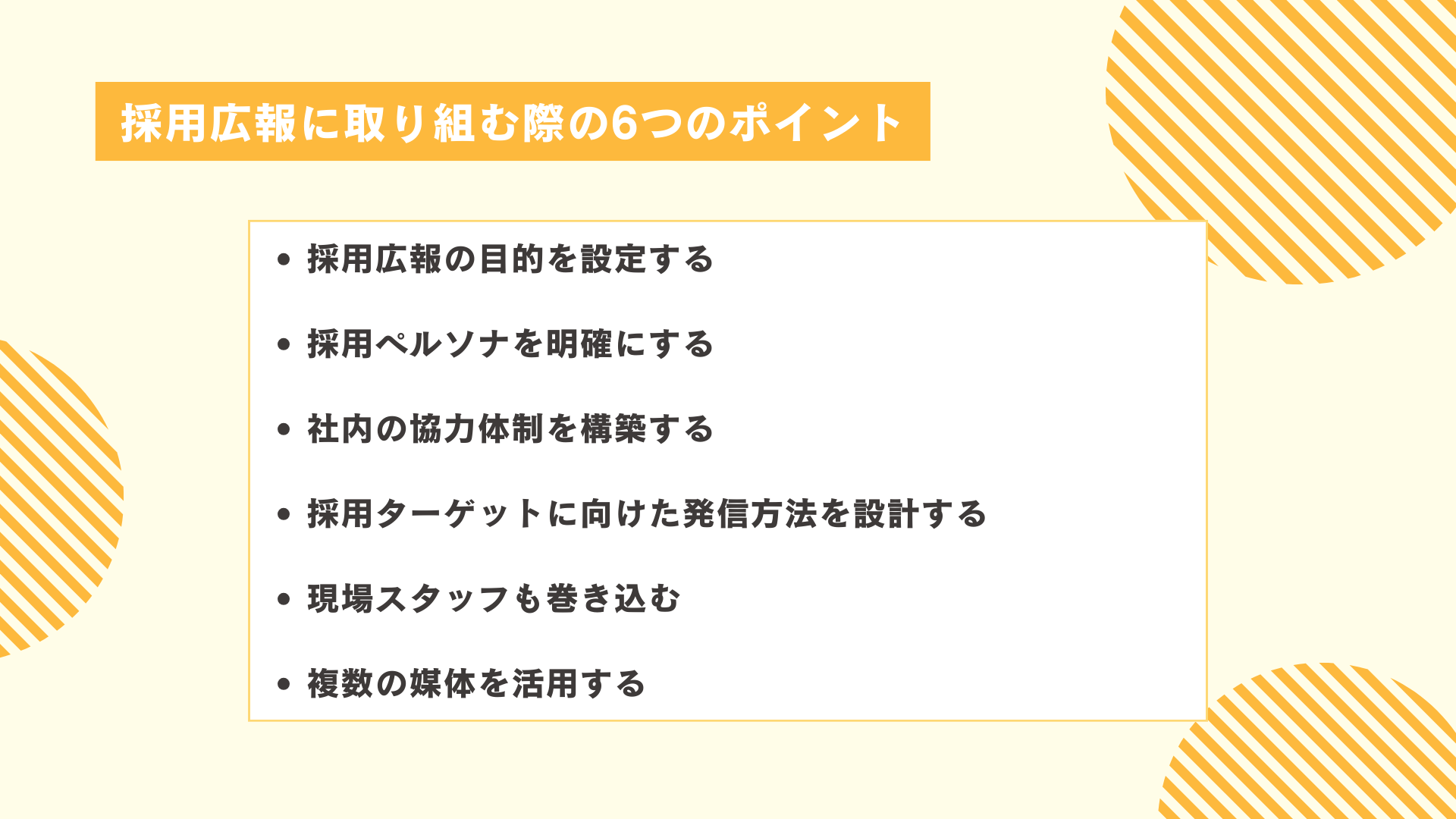

採用広報に取り組む際の6つのポイント

ここでは、採用広報に取り組む際のポイントを解説します。

1. 採用広報の目的を設定する

採用広報の目的を設定することで、「なにを」、「どのように」発信するかをより具体的に検討でき、関係者との情報共有もスムーズになります。

採用広報に取り組む際は、はじめに採用を成功させるために解決すべき課題はなにか考えましょう。洗い出した課題をもとに採用広報の目的を設定することで方向性を検討しやすくなります。

たとえば、「面接の時間が足りないことが多く、面接での動機形成に時間を割けていない」といった課題であれば、面接時に多くの求職者から同じ質問をされていることが要因のひとつとして考えられます。これを解決するために、採用広報によって面接前に自社理解を深めてもらうといった目的の設定が考えられるでしょう。

よく聞かれる質問項目を洗い出し、採用広報記事にまとめて、求職者に共有するといった方向性が検討できそうです。

このように、採用広報の目的を設定する際は自社で解決したい課題をもとに考えましょう。

2. 採用ペルソナを明確にする

採用ペルソナを設定することで、採用広報のコンテンツで伝えるべきメッセージや運用をおこなううえでの一貫性が生まれます。

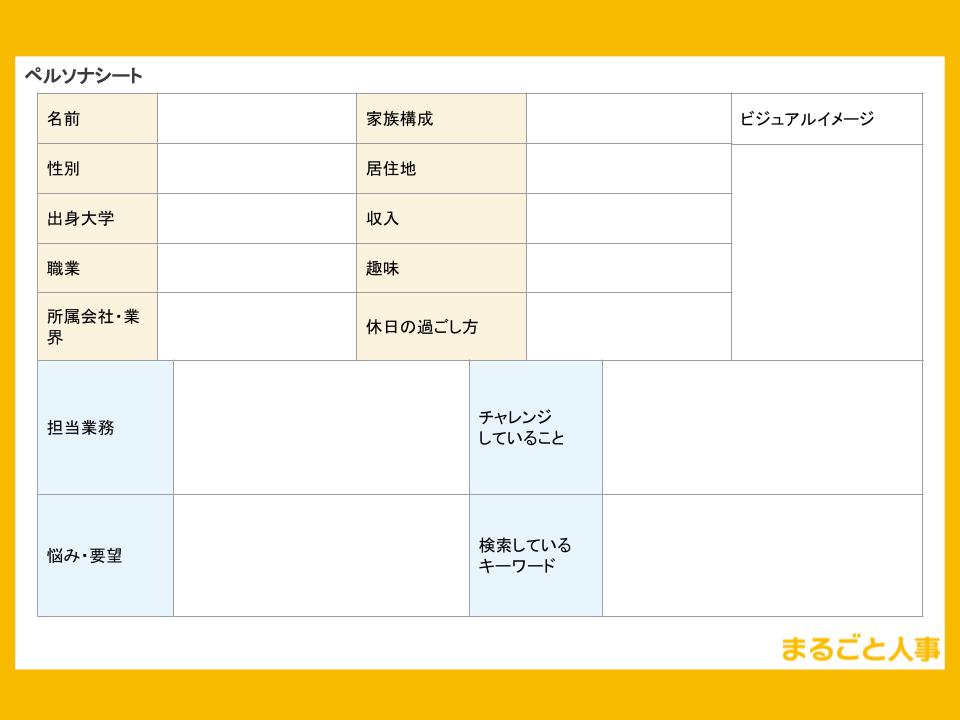

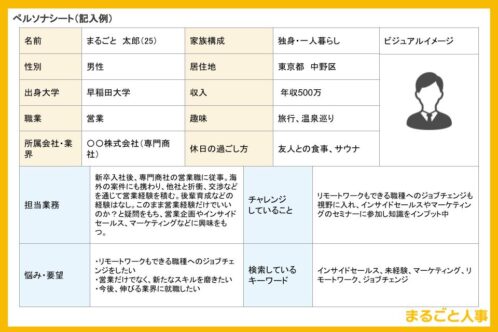

採用ペルソナとは、自社が求める人材の典型的な人物像です。年齢、現在の職業、保有スキル、家族構成、趣味、性格、学歴などのパーソナリティを含めた具体的な項目を設定し、「現職にどのような課題を感じているのか」、「仕事になにを求めているのか」、「当社のなにに魅力を感じて応募してくるのか」といった課題やニーズまでをイメージしていきます。

採用ペルソナの設定にあたっては、下記のようなペルソナシートを作成すると、検討項目の漏れが出づらく、自社が求める人材の志向性や人柄などを把握する上で役立ちます。

また、可視化することで求める人物像を関係者に共有しやすくなり、面接に関わる各部門の社員や経営層との連携が取りやすくなるでしょう。

▼ペルソナシート

▼ペルソナシート(記入例)

3. 社内の協力体制を構築する

採用広報は継続的な取り組みが必要です。中長期的な取り組みとなるため、採用担当者ひとりのリソースだけでは継続は難しいでしょう。

また、自社の状況や現場社員の声をコンテンツとして発信する際には、採用担当者だけでなく現場の協力も必要になります。

そのため、社内の協力体制を構築することが不可欠と言えるでしょう。社内で採用広報の目的や必要性を理解してもらい、協力してもらえる体制づくりが重要です。

4. 採用ターゲットに向けた発信方法を設計する

採用広報コンテンツを作成しても、採用ターゲットに届かなければ意味がありません。

目的に応じてコンテンツの届け方までを設計し、運用に落とし込むことが重要です。

たとえば、面接前に自社理解を求職社に深めてもらいたいのであれば、面接前に送るリマインドのメールに採用広報記事を掲載する、といった発信方法が挙げられます。

5. 現場スタッフも巻き込む

企業の魅力を伝えるには、実際に働く人々の声が欠かせません。採用担当者だけで広報を進めるのではなく、現場で活躍するスタッフを巻き込むことで、よりリアルな情報が伝わります。現場スタッフの意見は求職者にとって、企業文化や働く環境を具体的に知る手がかりとなるためです。

日々の業務内容ややりがい、成長の実感などを従業員が語ることで、働く姿をより身近に感じてもらえます。また、現場の生の声は企業の透明性を高め、信頼性を向上させる効果も期待できるでしょう。インタビュー形式で記事を作成したり、社員の日常を紹介するコンテンツを充実させたりすることで、求職者が自分の働く姿を具体的に想像しやすくなります。

ただし、現場スタッフの協力を得るには工夫が必要です。業務の負担を軽減するために質問内容を事前に共有したり、簡単に回答できるフォーマットを用意したりすると、よりスムーズに情報を収集できます。また、社内での協力意識を高めるために、発信した情報への反響をフィードバックするのも有効です。

6. 複数の媒体を活用する

情報発信の手段を一つに絞るのではなく、多様な媒体を組み合わせることでより多くの求職者にリーチできます。オウンドメディアやSNS、動画コンテンツなど、それぞれの特性を活かした発信を行うことで企業の魅力を多角的に伝えられるでしょう。

例えばオウンドメディアでは企業の価値観や理念、社内制度などを詳しく紹介し、深く知りたい層に向けた発信を行います。一方でSNSは拡散力が高いため、日常の出来事や社内イベントの様子など、親しみやすい内容を発信するのに適しています。さらに、動画を活用することで社内の雰囲気や働く人々の表情などを直感的に伝えられるため、よりリアルなイメージを持ってもらえるでしょう。

また、それぞれの媒体を連携させることで、より効果的な採用広報が実現できます。SNSで発信した内容からオウンドメディアへ誘導したり、動画コンテンツと記事を組み合わせたりすることで一貫したメッセージを届けられます。

ターゲットに合わせた適切なメディア選定を行い、求職者の興味を引きつける戦略を構築することが大切です。

採用広報のはじめ方

採用広報の「正解」がわかる!

採用広報活動を継続して成果につなげるヒントを無料で発信中

採用広報コンテンツの発信方法

採用広報のコンテンツの発信方法について、ここではメディア戦略のひとつである「PESO(ペソモデル)」に沿って解説していきます。

「PESO(ペソモデル)」とは、ペイドメディア(Paid Media)・アーンドメディア(Earned Media)・シェアードメディア(Shared Media)・オウンドメディア(Owned Media)の4つのメディアの頭文字から取った総称を指しています。

採用広報においても、4つのメディアの特性を把握し、効果的に使い分けていくことが重要です。

さらに後半部分では、以下の方法を用いた採用広報の発信について解説します。

- SNS・動画

- ミートアップ

- 採用ピッチ資料

- ランディングページ

1. ペイドメディア

ペイドメディアとは、テレビやラジオのCM、新聞や雑誌の広告、Web上でのバナー広告などの広告枠を購入して配信するメディアです。

一時的に多くの人の目に触れるため、短期的な集客や新規のアプローチに有効と言えます。

採用広報におけるペイドメディアの具体例としては、下記が挙げられます。

- 求人広告の掲載

- 就職活動イベントの出展

- 有料の採用広報メディアへの掲載

掲載には費用がかかるため、採用予算や採用スケジュールを踏まえて利用するタイミングを検討しましょう。

2. アーンドメディア

アーンドメディアとは口コミやパブリシティ活動などのPRをメインとしたメディア露出を指します。

口コミやメディア露出は、企業側での意図的な操作が難しい手法です。情報の透明性が高く、正当な発信者であれば信頼を獲得できる一方で、発信内容や口コミによっては信頼を損なうリスクもあります。

採用広報においては下記が挙げられます。

- テレビや新聞による報道

- 就活・転職の口コミサイトへの掲載

発信内容が自社にとってポジティブな内容であれば、信頼関係の構築につながりますが、報道内容や口コミは必ずしも自社でコントロールしきれない点を念頭に置きましょう。

3. シェアードメディア

シェアードメディアとは、SNSに特化したメディアです。個々のユーザー同士が交流でき、自由に情報交換ができる点が特徴です。

採用広報においても、企業の担当者と求職者が直接交流でき、互いの価値観や理解を深めることによって関係係構築が期待できます。

シェアードメディアには、FacebookやTwitterといったSNSのほか、ビジネスに特化したWantedlyやLinkedin、Eightといったメディアもあり、ツールによって特徴もさまざまです。採用広報で利用する際には、目的や採用ターゲットに応じて選定しましょう。

4. オウンドメディア

オウンドメディアとは、自社で運用しているメディアから情報を発信することを指します。

広義では、オウンドメディアはホームページやブログなど自社が所有するメディア全般を指しますが、狭義では、企業が運営するウェブマガジンやブログなどを指す場合が多いです。

採用広報においては、オウンドメディアを運用することで、自社の採用ブランディングや転職潜在層への継続的なアプローチが期待できます。

また、基本的には自社で運用を行うため、メディアに掲載する内容は自由に検討でき、自社の魅力や雰囲気などを詳細に発信することが可能です。

採用広報におけるオウンドメディアの具体例としては、下記が挙げられます。

- 自社採用サイト

- 自社コーポレートサイト

- 自社採用ブログ

自社の採用ブランディングや転職潜在層へのアプローチにつながるよう、配信内容や配信方法などを検討しましょう。

5. SNS・動画

SNSや動画コンテンツは、短時間で企業の雰囲気や文化を伝えるのに適しています。特にX(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、日常的な企業活動を気軽に発信できるため、求職者との接点を増やすのに効果的です。

例えば、社員の働く姿を映したショート動画を投稿することで、職場のリアルな様子を伝えられます。YouTubeでは社員インタビューや会社紹介の映像を公開し、求職者に深く企業を理解してもらうことも可能です。

動画は文字だけでは伝えきれない空気感を表現できるため、視覚的な印象を強く残せる点がメリットです。発信する際はターゲットとなる求職者の関心を考えながら、コンテンツの内容やトーンを調整することが大切です。

6. ミートアップ

求職者と直接コミュニケーションを取る機会として、ミートアップは非常に有効な手法です。企業説明会とは異なり、交流を目的としたイベント形式のため、企業と求職者の距離を縮めるのに役立ちます。

エンジニア向けの技術共有会や業界に関するディスカッションを行う場を設けることで、求職者に企業の専門性や働く環境を具体的に伝えられます。カジュアルな雰囲気で行うことで求職者が本音で質問しやすくなり、企業側も自社に合った人材を見極めやすくなるのがポイントです。

オンライン形式のミートアップも増えており、遠方の求職者ともつながることが可能になっています。ミートアップを成功させるには、参加者にとって価値のあるテーマを設定し、魅力的な内容を提供することが重要です。

7. 採用ピッチ資料

企業の魅力を端的に伝える手段として、採用ピッチ資料も欠かせません。求職者にとって知りたい情報がわかりやすく整理されていることで企業への理解が深まり、応募の意思決定を後押しできます。

企業の成り立ちや事業の成長性、社員のキャリアパスなどをスライド形式でまとめることで、視覚的にも伝わりやすくなります。また、ストーリー性を持たせることで、企業のビジョンに共感してもらいやすくなるのもポイントです。

最近では動画やアニメーションを取り入れた動的な資料も増えており、より印象に残る形で企業の特徴を伝える工夫が求められています。求職者に「ここで働きたい」と思ってもらえるように、簡潔で魅力的な構成を意識することが大切です。

8. ランディングページ

企業の採用情報を求職者に伝える窓口として、ランディングページの活用も非常に効果的です。ここでは、企業の理念や文化、具体的な業務内容を詳細に伝えられます。

例えば、社員インタビューや実際の業務風景を掲載することで、入社後の働くイメージをより明確に持ってもらえます。ランディングページの設計ではシンプルなデザインとわかりやすい導線を意識し、応募につながりやすい仕組みを整えることが重要です。

また、モバイルでの閲覧が増えているため、スマートフォン対応を前提としたデザインにすることも求められます。情報を一方的に伝えるだけでなく、求職者が興味を持った際にすぐに応募できるような仕掛けを作ることで、採用活動の成果につなげられます。

採用広報のはじめ方

採用広報の「正解」がわかる!

採用広報活動を継続して成果につなげるヒントを無料で発信中

採用広報の取り組み事例10社

ここでは採用広報に注力している10社の事例を紹介します。ぜひ事例を参考に、自社の取り組みに活かしてみてください。

1. 株式会社ユーザベース

- 経済情報プラットフォーム「SPEEDA」や、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」などの事業を行う株式会社ユーザベース

- 職種やチームに特化した「UB Journal」 や、社員の人柄を発信する「UB note」を運用

2. freee株式会社

- クラウド会計ソフト freeeを運営するfreee株式会社

- 採用ブログや、開発組織を紹介するメディアである「freee Developers Blog」などを活用し、自社の認知度を高める

3. 株式会社マネーフォワード

4. サイボウズ株式会社

- グループウェアの開発・販売・運用を行うサイボウズ株式会社

- オウンドメディア「サイボウズ式」を運用

- 対談や漫画、コラムといったカジュアルなコンテンツが豊富で、サイボウズ株式会社へのファン化に成功

5. 株式会社メルカリ

- フリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運用をしている株式会社メルカリ

- オウンドメディア「mercan(メルカン)」を運営

- 「メルカリの人を伝える」をコンセプトにテキストや音声、動画など、さまざまなコンテンツを通して、さまざまなメルカリの関係者に関する情報を発信

6. ナイル株式会社

- デジタルマーケティング事業やメディアサービス事業、自動車産業DX事業を展開するナイル株式会社

- 採用オウンドメディア「ナイルのかだん」を運用

- 社員インタビューを中心に社内の雰囲気が伝わるコンテンツを掲載

7. ベルフェイス株式会社

- オンライン営業システム「bellFace」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社

- Wantedlyで「新卒採用ブログ」・「中途採用ブログ」をそれぞれ運用

- 現場で働く社員インタビューが豊富で、入社後の具体的なイメージが湧きやすい記事を掲載

8. UUUM株式会社(ウーム株式会社)

- インフルエンサーマーケティング事業を展開するUUUM株式会社

- 採用サイトで採用動画や採用ピッチ資料を公開し、求職者からの応募を促進

9. 株式会社サイバーエージェント

- インターネット広告やメディア事業を展開する株式会社サイバーエージェント

- オウンドメディア「CyberAgent公式ブログ」を運用

- エンジニアやデザイナー向けに技術記事を発信し、働き方や企業文化を可視化

- YouTubeやTwitterを活用し、社員のリアルな声やオフィス環境を紹介することで、求職者の関心を引き付ける

10. レバレジーズ株式会社

- 人材・IT・ヘルスケア領域で事業を展開する企業レバレジーズ株式会社

- オウンドメディア「Leverages Careers」を運用

- 採用ブログやインタビュー記事を通じて、自社の文化やキャリアパスを発信

- SNSを活用し、社員の日常や仕事の様子を発信することで、企業の雰囲気を伝え、採用ブランディングを強化

採用ピッチ資料 制作事例集

マルゴトが採用ピッチ資料を制作した企業をまとめて紹介!導入前の課題や導入後の改善点がまるっとわかります

採用広報によって、採用活動の効果を高めましょう

本記事では採用広報の効果を高めるために、採用広報の重要性や取り組み時のポイント、具体的な事例を紹介しました。

採用広報は、採用ターゲットの応募や採用を促し、入社後の定着や活躍を図るための情報発信です。

採用広報に取り組む際は、自社の採用課題を見極め、「なんのために採用広報に取り組むのか」を考え、目的を設定しましょう。今回紹介したポイントや他社の取り組み事例を採用活動に役立ててください。

採用広報にお悩みの採用担当者様には、採用広報記事の企画から納品まで一貫して対応可能な「採用広報代行 powered by まるごと人事」がおすすめです。

多数の成長企業の採用支援に携わったノウハウをもとに、採用広報記事を作成します。お困りの際はぜひお問い合わせください。

「採用広報代行」の

資料を無料でダウンロード

もっと楽に、魅力が伝わる記事を!採用のプロが、採用広報記事を貴社に代わって作成します

採用広報のはじめ方

採用広報の「正解」がわかる!

採用広報活動を継続して成果につなげるヒントを無料で発信中

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

エンジニア向けの採用広報とは?ポイントや役割を解説

- 採用広報

Wantedly(ウォンテッドリー)で採用広報を行うコツや注意点を解説

- 採用広報

【採用のプロが解説】採用ピッチ資料を作成する3つのメリットと、制作のポイント

- 採用広報

【第5弾】4章:スタートアップ中途採用の基本【採用広報】

- 採用広報

採用広報とは?具体的な手法と進め方、取り組むメリットを徹底解説

- 採用広報

【第1弾】スタートアップ採用ブック:優秀な人材を獲得するための完全ガイド(165ページ)解説

- 面接・面談

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用広報