採用・労務・経理に関するお役立ち情報

要員計画とは、企業が事業計画の達成に必要な人材を確保・配置するための戦略的な取り組みです。少子高齢化による労働力不足や、グローバル化・技術革新による環境変化が加速する現代において、効果的な人材計画を立てる重要性はますます高まっています。合理的な採用活動や人材育成を進めるうえで不可欠な要素であり、組織全体の生産性向上にも直結します。

本記事では、要員計画が求められる背景や目的、企業が得られるメリットに加えて、実際の算定方法や運用上の注意点について触れていきましょう。さらに、経営計画やタレントマネジメントとの連動といった実務的な観点、採用担当者や人事責任者が実際に活用できる知識もまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

目次

要員計画とは

要員計画とは、企業が事業計画をベースに策定する人員に関する計画を指します。

要員計画の目的は、人的資源を効果的に活用し、事業目標や企業のビジョンの達成に寄与することです。

そのため、経営計画や事業計画といった企業の方向性をもとにマクロな視点で検討されます。

事業計画は、「どのような人材が必要なのか」、「何人必要なのか」といった質と量の2つ視点で策定していきます。

要員計画に含まれる具体的な計画には、下記が挙げられます。

- 人材配置

- 採用計画

- 異動計画

- 能力開発計画

人員計画とのちがい

要員計画と混同される言葉として、「人員計画」があります。

要員計画は「事業成功に向けて、どのような人材が、何人必要か」というマクロな視点をもとに策定され、事業の成果を念頭に置いた戦略が立てられます。

一方、人員計画は要員計画の中核に位置付けられ、部署ごとの人材配置、採用や異動を検討するものです。たとえば、「だれをどこに配属するのか」、「この部署にはどんな人材が必要か」というように、要員計画より具体化、細分化されたミクロな視点をもとに策定されます。

つまり要員計画をもとに、人材配置の詳細を取り決めていくため、人員計画は要員計画ありきの計画と位置付けられます。

要員計画が求められる背景と現代企業の課題

企業経営を取り巻く環境は大きく変化しており、持続的な成長を実現するためには人材に関する計画性が不可欠です。労働力人口の減少やグローバル化に伴う競争の激化などにより、従来型の採用や配置だけでは組織を維持できなくなりつつあります。

以下では雇用や人材活用の変化、そして中長期的な戦略の視点から要員計画が求められる理由を整理します。

多様な雇用形態と人材活用の変化

近年の企業活動では、労働力人口の減少に加えてIT技術の進展や市場環境の急変が重なり、雇用や人材の活用方法に大きな変化が起きています。

日本における生産年齢人口は2021年までの間に1,000万人以上減少し、将来も減少が続くと予測されています。人材不足が常態化する状況では、正社員だけでなく契約社員や派遣、さらには副業人材やフリーランスの活用も拡大し、多様な雇用形態を前提とした組織づくりが必要です。

また、VUCA(Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った造語)と呼ばれる不確実な環境下では従来型の人材管理では柔軟性に欠けるため、ダイバーシティを意識した制度設計や柔軟な働き方への対応が求められています。変化に対応できる人材活用を計画的に進めることが、持続可能な事業運営につながります。

参照:共生社会制作統括官 高齢社会対策|高齢社会の動向

中長期的視点の人材戦略が不可欠な理由

過去の日本企業では新卒一括採用や終身雇用を前提に、量的な確保を目的とした人事施策が中心でした。しかし現代はグローバル競争や技術革新が加速し、特定領域に強みを持つスペシャリストの必要性が高まっています。

短期的な採用だけでは事業の方向性に合致した人材を確保しきれず、計画性のない施策は目標達成を妨げる要因となります。経営目標から逆算して「どの時期に、どの職種に、何人必要か」を明確化することが重要であり、育成や配置も含めた長期的な視野での計画が不可欠です。

合理的な要員計画を整備することで、組織は将来の事業展開に対応でき、持続的な競争優位を築くことが可能になります。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

要員計画の目的

要員計画は単なる採用人数の調整ではなく、経営戦略を実現するための基盤となります。以下では、経営資源の最適活用や将来の組織構造設計という視点から、要因計画の目的について解説します。

経営資源としての「人」の最適活用

企業経営において「ヒト・モノ・カネ・情報」が主要な資源とされますが、もっとも変化に富み付加価値を生み出す要素が人材です。人員が多すぎれば人件費が膨らみ、収益を圧迫します。

逆に不足すれば業務が停滞し、事業目標の実現が困難になります。

適正な要員計画を策定することで過不足のリスクを回避し、コストバランスを整えることが可能です。さらに、部署ごとの業務量に合わせた配置を実現できるため、社員が能力を発揮しやすい環境を作れます。

合理的な採用計画や育成計画の基盤にもなり、適材適所を徹底することで従業員のモチベーション向上や離職防止にもつながります。

将来の事業展開に対応する組織構造の設計

要員計画には、未来を見据えて人材戦略を明確にするという役割もあります。

経営層の方針と現場の実情をすり合わせ、必要な人材像や人数を具体化することで、組織全体の方向性を統一できます。採用や育成における基準が共有されれば、部門間でのバラつきが減り、効率的な人事施策を実行しやすくなるでしょう。

また、どの能力を持つ人材が不足しているかを可視化できるため、中長期的な育成計画を立てやすくなります。結果、組織全体の生産性が高まり、新規事業や事業拡大といった将来の展開にも柔軟に対応できる体制を築けます。

最終的には、事業目標を確実に達成できる持続可能な組織基盤を構築することが目的です。

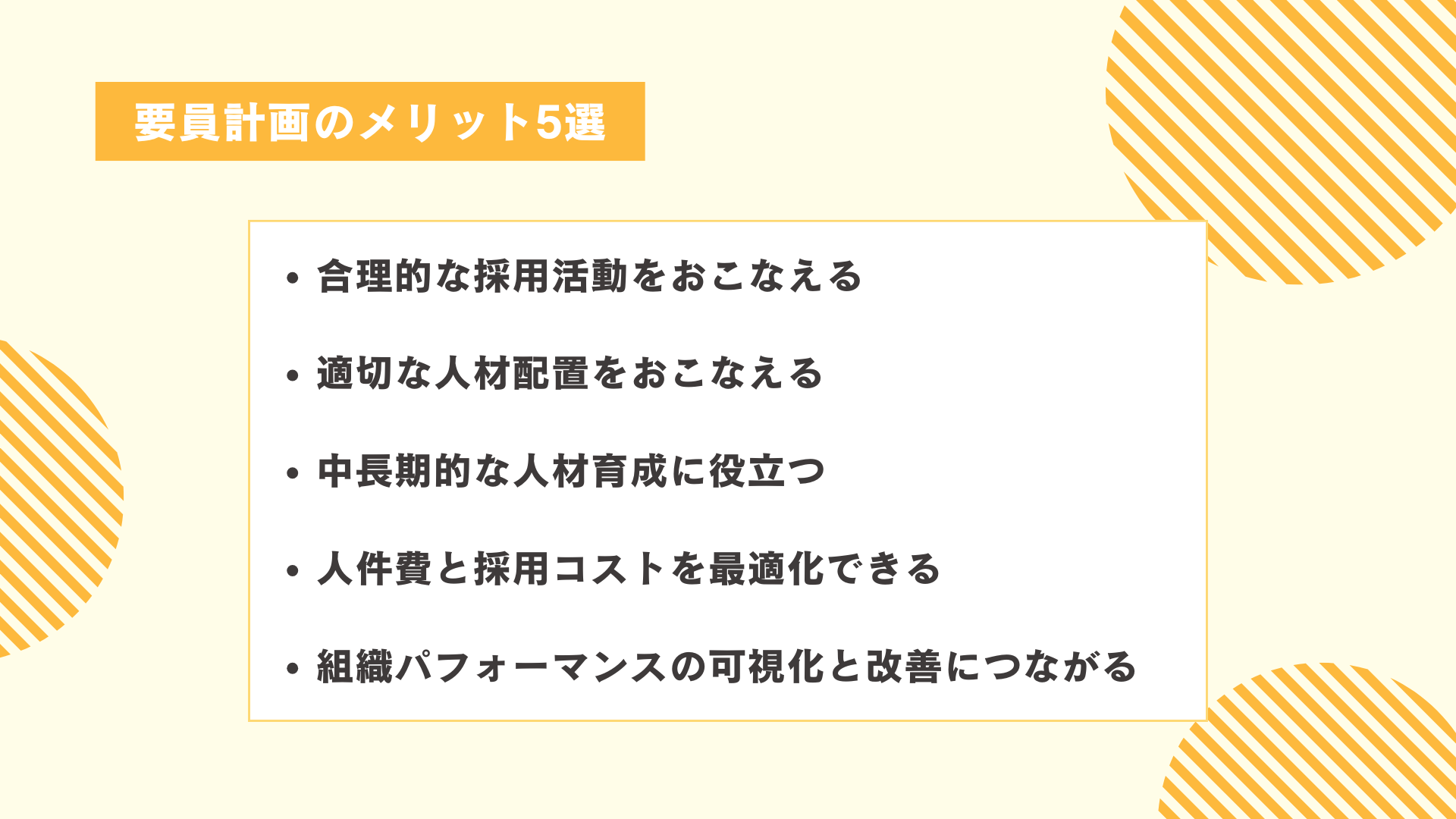

要員計画のメリット5選

要員計画の策定には、さまざまなメリットがありますので紹介していきます。

1. 合理的な採用活動をおこなえる

要員計画を策定することで、合理的な採用活動につながります。

要員計画をベースに、採用人数や予算、採用ターゲットの検討ができるため、場当たり的な採用活動にならず、目標人数の設定ミスや予算の過不足などを防ぐことが期待できます。

2. 適切な人材配置をおこなえる

要員計画によって「どのような人材が、何人必要か」といった全体像を把握できるため、現場の状況に応じて求める人材を適材適所に配置できたり、人員が不足している部署へ異動させたりする際にも有効です。

このように全体像を把握することで、適切な社内リソースの配分に役立ちます。

3. 中長期的な人材育成に役立つ

要員計画の策定によって、中長期的な社員の能力開発計画や人材育成計画を検討できます。

要員計画によってどのような人材が必要なのか分かれば、将来的にリーダーやマネジメントが何人必要になるのか、ポジションごとに求めるスキルや素質はなにか、といった要素を具体的に洗い出せ、それらをもとに中長期的な人材の育成計画を立てやすくなります。

4. 人件費と採用コストを最適化できる

要員計画を整備することで、人員の過不足を未然に防ぎ、人件費の効率化を実現可能です。

人材が過剰になれば労務コストが増え、利益を圧迫します。一方で不足が生じれば目標達成が困難となり、現場に過重労働が発生します。計画的に調整することで必要な人材を必要な時期に確保でき、無駄な採用や離職に伴う再採用コストも削減可能です。

さらに、経営層と現場からの情報を反映させることで、採用ターゲット像や人数を精緻化し、誤った採用を削減できます。合理的な数値管理を行うことで予算オーバーのリスクを軽減し、持続的に健全な人件費バランスを維持できる点が要員計画のメリットです。

5. 組織パフォーマンスの可視化と改善につながる

要員計画を策定すると、組織全体の生産性を高める仕組みを整えられます。業務量に応じた配置を行えば、現場の負担が軽減され、作業効率の向上につながります。

さらに、採用や異動に現場の声を反映させることで、必要なスキルを持つ人材を確実に配置でき、早期離職の防止も可能です。従業員が適性に合った業務を任されることで意欲が高まり、モチベーション向上も期待できます。

また、計画と実績を比較しPDCAサイクルを確立すれば、人材配置や採用計画の精度を継続的に改善できます。人件費効率や一人当たりの生産性といった指標を用いた分析を行うことで、組織全体のパフォーマンスを客観的に把握し、より迅速に改善策を講じられるでしょう。

要員の算定方法

ここでは必要な人員数を算出するための2つの方法を解説します。

一般的には、適正な人員数を算出するために、マクロ的算出方法とミクロ的算出方法の両方を利用することが望ましいと言われています。

下記で具体的な利用方法を紹介します。

1. マクロ的算定方法(トップダウン方式)

ここではマクロ的算定方法の特徴と計算方法を解説します。

特徴

マクロ的算定方法とは「トップダウン方式」とも呼ばれ、事業計画や利益計画といった企業の戦略に基づいて、要員を人件費と採算の側面から算定する方法です。

経営上は適切な人員数で要員計画を立案できる一方で、人件費を気にしすぎるあまり、必要な人数を確保できなかった、という事態も起こり得えます。

そのため、大枠の計画を立案する際にはマクロ的算定方式を活用し、許容できる人件費と人員数を把握したうえで、具体的な要員計画は後述のミクロ的算定手法で調整するのがよいとされています。

算定方法

売上高や労働分配率、人件費率、付加価値率などから適正な人件費を算出し、「どのくらいの人員数であれば、総額の人件費として許容できるのか」が算定基準になります。

企業全体で許容できる総額の人件費を算出したうえで、部署ごとに人件費や人員数が割り当てられる仕組みです。

算出方法は下記のどちらかとなります。

(年間売上高×労働分配率×付加価値率)÷1人当たりの人件費

(目標売上高×適正人件費率)÷1人当たりの人件費

2. ミクロ的算定方法(ボトムアップ方式)

ここではミクロ的算定方法の特徴と計算方法を解説します。

特徴

ミクロ的算定方法とは「ボトムアップ方式」とも呼ばれ、各部門や職務から必要となる人員数を報告してもらう、あるいは業務量を考慮して適正な人員数を算出する方法です。

現場の実態に即した要員計画を立案できる一方、現場からの要望すべてに応えようとすると、必要な人員数が増え、採用予算を超過してしまう可能性があります。

そのため、マクロ的算定方式で算出した人件費と人員数の許容範囲を念頭に、ミクロ的算定手法によって、具体的な要員計画を調整するのがよいとされています。

算定方法

現場から会社全体に必要な人員数を積み上げていくため、「業務を遂行するために何人が必要か」という視点が算定基準になります。

方程式は下記のように、総業務量をもとに、1人当たりの標準業務量と所定労働時間を乗じた数値で割って算出します。

総業務量÷(1人当たりの標準業務量×所定労働時間)

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

要員計画作成の5つの手順

ここでは要員計画を立てる際の5つの手順を解説します。

1. 現状把握

要員計画の策定にあたっては、はじめに社内の現状把握をおこないましょう。計画を立てても、実態に即していなければ実効性が薄いものになってしまうため、現状を正しく把握したうえで、計画を立てる必要があります。

現状の把握にあたっては、漏れがないよう下記の項目に沿って確認しましょう。

- 年度末の時点で、在籍予定の社員数

- 年度初めの時点で、各部署に在籍している社員数

- 減る見込みの社員数

- 増える見込みの社員数

また、実態とのズレがないよう数字やデータをもとに正確に実態を把握しましょう。

2. 要員調査

要員調査とは、現場と経営層の双方から人員のニーズを把握することです。

要員調査には、先ほど紹介したマクロ的算定方法とミクロ的算定方法の2つがあります。

ここでは、実際の要員調査のフローとして解説していきます。

2-1. マクロ的算定方法(トップダウン方式)

事業計画や経営方針から必要な人員数や求める人材を把握する方法です。事業の方向性や状況によって、必要な人員数や求める人材は変化します。

たとえば、新規事業立ち上げの計画はあるか、既存事業の推進・撤退といった方向性は決まっているか、といった事業の方向性を把握し、必要な人員数や求める人材を検討します。

2-2. ミクロ的算定方手法(ボトムアップ方式)

各部門・部署の責任者にヒアリングをおこない、必要な人員数や求める人材といった具体的なニーズを把握する方法です。

現場へのヒアリングは、漏れがないよう事前に必要な項目を決めてからヒアリングをするとよいでしょう。

例)

- 現在人員の過不足があるか

- 過不足がある場合は何人不足しているのか

- 過不足がある場合はいつまでに補充・異動する必要があるか

- どのようなスキル・経験をもった人員が必要か

3. 要員の調整

要員調査から算出した人員数と実態とのギャップを埋めていくための調整をおこないます。

たとえば、ある部署で人員が不足している場合には、中途採用をおこなう、社員の配置転換や育成をおこなう、アウトソースや業務委託を活用するといった方法をもとに、調整内容を決定していきます。

要員の調整にあたっては、短期的な視点に捉われず、事業計画に基づいて中長期的な視点で、どのように要員調整をおこなうべきなのかを考慮することが重要です。

4. 要員計画の決定

要員計画を策定したら、各部門・部署の責任者や経営者といった決裁者からの承認をもって、正式決定となります。

要員の調整で決定した方法を踏まえて、具体的な人員計画、採用計画や能力開発計画を検討していきます。

また、計画は立てて終わりではありません。その後も計画通りに進んでいるかどうか、管理が必要です。

5. 要員計画の運用

要員計画を策定した後は、定期的なマネジメントが必要です。

「採用した人材が社内でパフォーマンスを発揮しているのか」、「配置転換した人材が期待している能力を習得しているのか」など、計画内容がうまく進んでいるかをモニタリングしましょう。

モニタリングしていくなかで、計画通りに進んでいなかったり、離職によって欠員が出てしまったりした場合には、改めて計画を調整し、必要な対応を検討します。

たとえば、新たな人員を採用する、人材の配置転換をおこなう、新たに人材育成計画を立てるなど、状況に応じて実行していきましょう。

要員計画の運用にあたっての注意と対応方法

要員計画は計画通りに進まない場合であっても、安易に変更することは危険です。

要員計画は、事業計画や企業の理念を達成するための計画です。要員計画だけを変更しても課題の解決にならないだけでなく、事業計画にも影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、人員が不足しているなど、要員計画と実態に差が生じてしまった場合には、すぐに対処しようとせず、まずは計画と実態の差分の大きさを把握することから始めましょう。

差分の大きさから今後の計画で人員の補充を見込めるものか、補充が間に合わず今後の計画に支障をきたすものかを判断します。

そのうえで追加人員の必要性が明確であれば、速やかに追加の採用募集をおこなう、社員の配置転換をおこなう、アウトソースや業務委託など外部のリソースを活用する、といった方法を検討していきましょう。

事業計画を進めるうえで要員計画の策定が重要

要員計画は、事業計画を遂行するためにも重要な役割を果たします。

要員計画は人員計画や採用計画、人材育成計画といった「ヒト」に関わる重要な計画を検討するうえで、すべてのベースとなる計画と言えるでしょう。また、企業のビジョン達成や事業計画の進捗に対する影響度が高く、慎重に進めていく必要があります。

ぜひ本記事で紹介したポイントを参考に、要員計画の策定に役立ててください。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

新卒母集団形成完全ガイド|計画から実行までの効果的な方法を徹底解説

- 採用企画

【実践シート付き】採用戦略の立て方|効果的な6つのフレームワーク

- 採用企画

介護業界の採用手法|実態や採用計画・戦略に活用できるコンテンツも解説

- 採用企画

医師の採用方法|おすすめの求人媒体と採用成功率を高める施策について解説

- 採用企画

採用ツール11種類の特徴・価格帯、選ぶ際のポイントを紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

採用DX完全ガイド|メリットやポイント、7つのおすすめツールを紹介

- 採用企画