採用・労務・経理に関するお役立ち情報

建設業界で続く深刻な人材不足の要因として、若者離れが挙げられます。高齢化や退職による担い手不足、長時間労働や不安定な雇用形態、さらには「3K」と呼ばれるイメージが若年層の参入を妨げているのです。

加えて、コロナ禍や資材高騰といった外部要因も業界の魅力を損ない、採用・定着がますます難しくなっています。従来の慣習を見直し、給与や労働環境の改善、魅力発信の工夫を通じて若者に選ばれる業界へと変革することが求められています。

今回は、建設業界における若者離れの対策について、重要視される背景とあわせて解説します。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

建設業界で若者離れが深刻化する背景とは

建設業界における人材不足は、若年層の参入減少や高齢化、さらに社会環境の変化が複雑に絡み合うことで深刻化しています。ここからは、若者離れを加速させる要因を3つの観点に分けて解説します。

29歳以下の就業者が1割強に減少した現実

建設業界における若年層の比率は著しく低下しており、業界の未来を揺るがす事態に直面しています。総務省の統計では、29歳以下の従業員は全体の約1割にとどまり、ピーク期からの減少幅は大きいと報告されています。

中堅層に比べて絶対数が小さく、高齢層とのバランスが崩れていることが明確です。結果として、世代間の労働力格差が広がり、技術継承にも影を落としています。

若手が参入しにくい現状を放置すれば業界の活力は失われ、持続的な発展は困難になります。したがって、若者の参入を促す施策が急務です。

高齢化と退職加速で“担い手空洞化”が進行

熟練労働者の高齢化が進む中、大量退職による人材の空洞化が迫っています。

建設業界における技術資格保有者の平均年齢は上昇傾向にあり、今後10年で現役世代の大幅減少が予測されています。団塊世代の引退時期と重なることで、技能者の層が一気に薄くなる可能性があるのです。

一方で、新規参入者の不足が続き、世代交代が円滑に進まない点が最大の懸念です。工事需要の増大に応えられず労働負担が増し、さらなる離職を招く悪循環につながりかねません。

技能伝承が進まなければ、建設業全体の競争力低下も避けられません。安定した人材循環の確立が、今後の大きな課題です。

コロナや資材高騰など外部要因も追い打ち

人手不足を深刻化させる要因は労働市場内部だけでなく、外部環境にも存在します。

- 新型感染症による就業制限や大会延期の影響

- 世界情勢に起因する資材価格の高騰

- 生活コスト上昇による転職志向の高まり

上記は建設業の魅力度を低下させ、求職者の流出を加速させている変化の一例です。給与水準や雇用形態の不安定さが若者の選択肢から建設業を外す要因となり、他産業との人材獲得競争において不利な立場が続いています。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

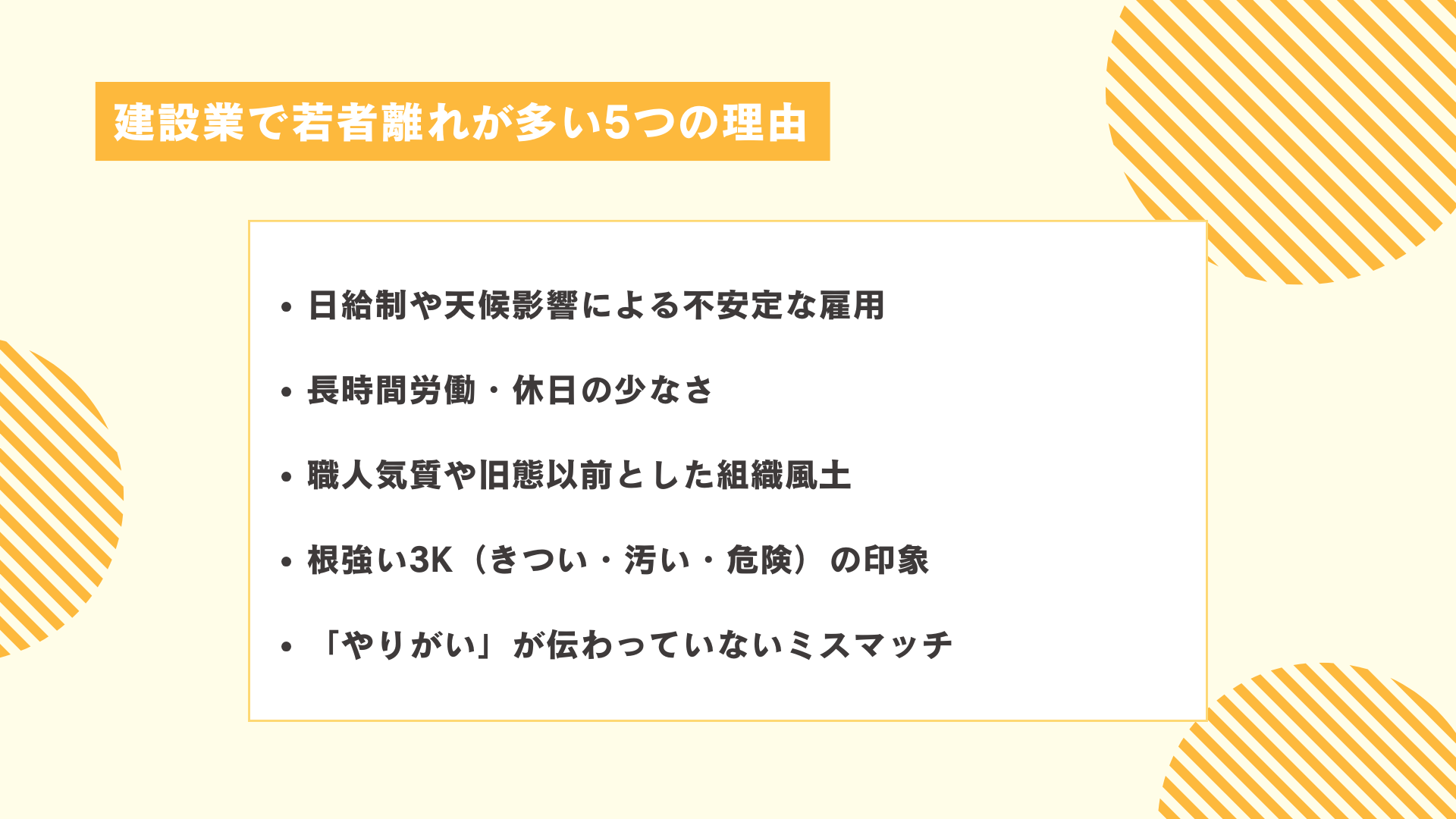

建設業で若者離れが多い5つの理由

建設業界では就業者全体が減少する中で、とりわけ若年層の参入が進まず離職も続いています。ここからは、若者が建設業から距離を置く要因を5つの側面から整理して説明します。

日給制や天候影響による不安定な雇用

雇用の安定性が弱いことは、若者にとって大きな不安材料です。日給制を中心とする働き方は、雨天や自然災害の発生によって収入が左右されやすい仕組みです。

特に安定した生活基盤を求める世代にとって、固定給が見込めない環境は敬遠されやすい傾向にあります。結果として継続的な就業が難しいとの印象が定着し、他産業へ流れる若者が増加しています。

安定性を強化しなければ、雇用面での魅力を打ち出すことは困難です。持続的に人材を呼び込むためには、給与制度の改善や天候リスクの分散が欠かせません。

長時間労働・休日の少なさ

労働時間の長さと休日の不足は、若年層の働き方観と大きくかけ離れています。現場では納期を守るための残業や休日出勤が常態化しており、ワークライフバランスを重視する世代にとって大きな障害となっています。

肉体的な負担に加えて、私生活を犠牲にする必要があると感じれば、長期的に働く意欲は低下するでしょう。結果的に離職率が高まり、新規参入者も二の足を踏むことになります。

労働環境の改善は、若者離れを食い止めるための必須条件です。効率化や制度改革が進まなければ、問題は解決しません。

職人気質や旧態依然とした組織風土

組織文化の硬直性も、若者離れを加速させる要因です。建設業では熟練者中心の職人気質が強く、経験の浅い人材が意見を出しづらい環境が残っています。

年功序列や上下関係を重視する風土は、自由な発想や新しい働き方を求める世代と相性が悪いといえます。結果として、業界に入っても居心地の悪さを感じ、早期に離職するケースが少なくありません。

改善には柔軟なコミュニケーションを取り入れ、多様な働き方を受け入れる体制が必要です。組織文化の刷新が進まなければ、若手を惹きつける力は弱まります。

根強い3K(きつい・汚い・危険)の印象

イメージ面での課題も大きな要因です。建設業は長年にわたり「3K」と呼ばれる厳しい労働環境の象徴とされてきました。若者が感じやすい印象を整理すると、以下のとおりです。

- きつい:体力的にきつい仕事が多い

- 汚い:作業現場が汚れる可能性が高い

- 危険:高所作業など危険が伴う

安全対策や環境改善が進んでいても、社会に根付いたイメージは容易には変わりません。結果として、就職活動において選択肢から外されることが多くなるのです。

「やりがい」が伝わっていないミスマッチ

仕事内容の価値が社会に十分伝わっていない点も、若者離れにつながる要因です。

建設業は生活基盤を支える不可欠な分野であり、大きな達成感を得られる場面も多いはずです。しかし、重労働や危険性ばかりが強調され、やりがいが十分に共有されていません。

結果、仕事を通じて得られる充実感よりも、マイナス要素の方が強く印象づけられています。若年層が将来像を描けない状況では、志望度を高めるのは難しいでしょう。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

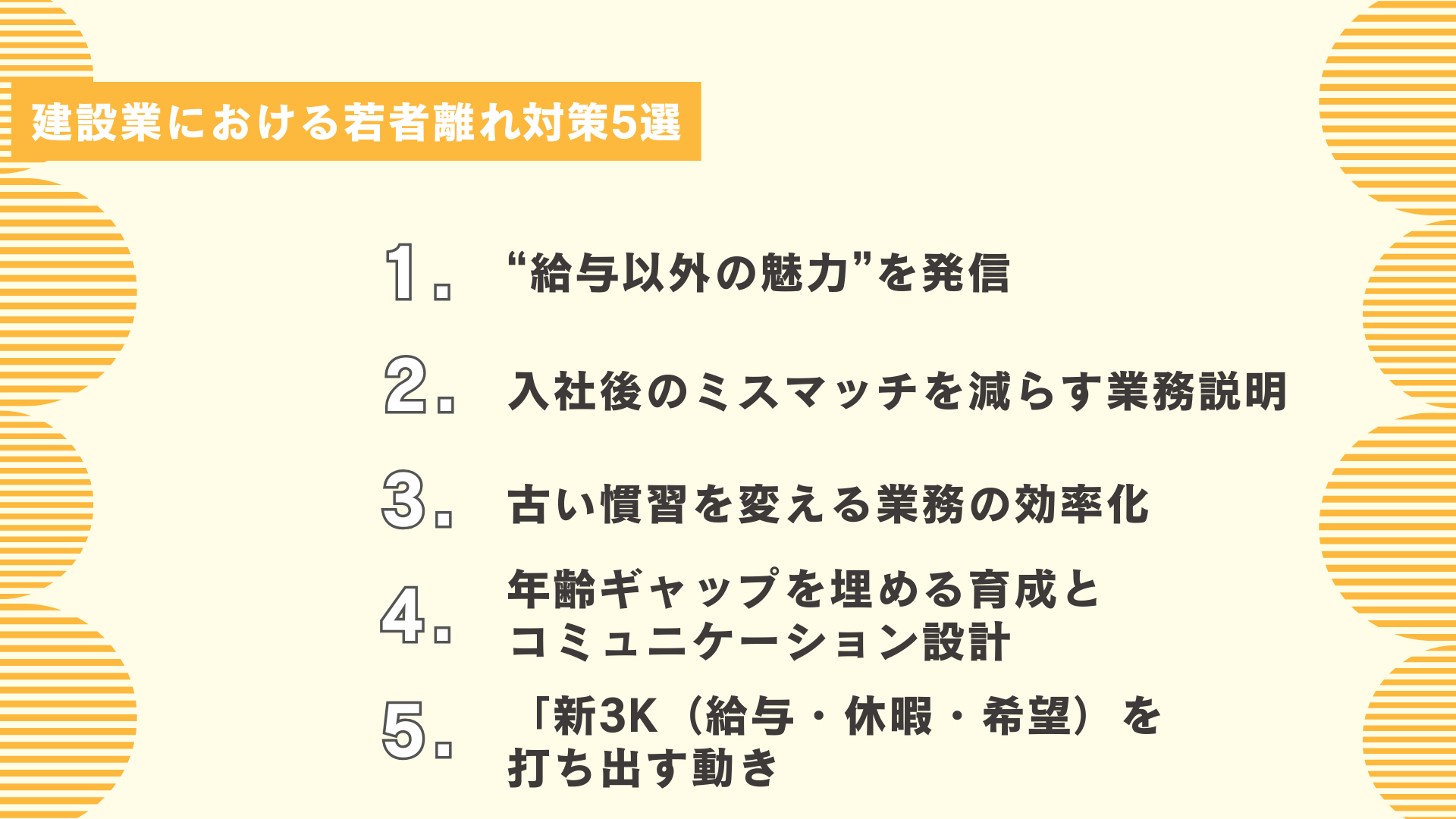

建設業における若者離れ対策5選

人材不足が深刻化する建設業界では、若者を呼び込み定着させるための工夫が不可欠です。ここでは、採用から育成まで効果的な5つの取り組みを紹介します。

応募を増やすには“給与以外の魅力”を発信

採用活動を強化するには、給与条件以外の価値を明確に示す必要があります。社風や働きがい、学べる技術などの独自性を伝えることで、就職先の選択肢に入りやすくなります。

具体的には、社員インタビューや現場紹介動画の活用が効果的です。福利厚生やキャリア支援制度を公開すれば安心感も高まります。

魅力的な情報を積極的に発信する姿勢が、応募者増加につながります。結果として、給与面に依存しない採用力を育めるでしょう。

入社後のミスマッチを減らす業務説明

入社前後の期待値ギャップを小さくすることは、早期離職を防ぐ重要な視点です。仕事内容や労働環境を正確に伝えることで、現実との不一致を抑えられます。

例えば、施工現場や完成物を映像で紹介することが有効です。教育体制やマニュアルを整備すれば、未経験者も安心して挑戦できます。

透明性の高い情報提供は、定着率を高める要素になります。結果的に、採用活動で得た若手を長期的に育成できる環境を構築できるでしょう。

古い慣習を変える業務の効率化

非効率な作業を減らすことは、若者の定着を促進する大きな要因です。ICTの導入によって、残業削減や工期短縮が実現できます。

例えば、ドローンによる点検やBIMの活用は安全性と効率性を同時に高めます。また、パワーアシストスーツの普及は身体的負荷を軽減し、安心感を与える施策です。

さらに、週休2日制を取り入れる場合にもデジタル技術が工数削減に寄与します。古い慣習を改善する努力が、業界の魅力を底上げする重要な取り組みとなるでしょう。

年齢ギャップを埋める育成とコミュニケーション設計

世代間の距離を縮める仕組みは、若手の定着に直結します。研修制度やマニュアル整備によって技能習得を体系化すれば、不安が軽減されます。

さらに、キャリアパスを明示することで将来像を描きやすくなるでしょう。定期的なハラスメント研修や相談体制の設置も、風通しの良い職場づくりに欠かせません。

また、柔軟な働き方を部分的に導入することも有効です。世代間の理解を深める工夫が、安心して働ける職場を生み出します。

「新3K(給与・休暇・希望)」を打ち出す動き

従来の「きつい・汚い・危険」というイメージを上書きするために、新たな価値観が提案されています。

- 給与:資格取得や成果に応じた賃金見直しで努力を正当に評価する

- 休暇:年間休日の増加や有給取得率向上で私生活との両立を可能にする

- 希望:キャリアパスの提示により将来を見通せる環境を整備する

3つの柱を打ち出す戦略は、若者が安心して将来を描ける業界イメージを育みます。結果として、離職防止と採用力向上の両方に効果を発揮します。

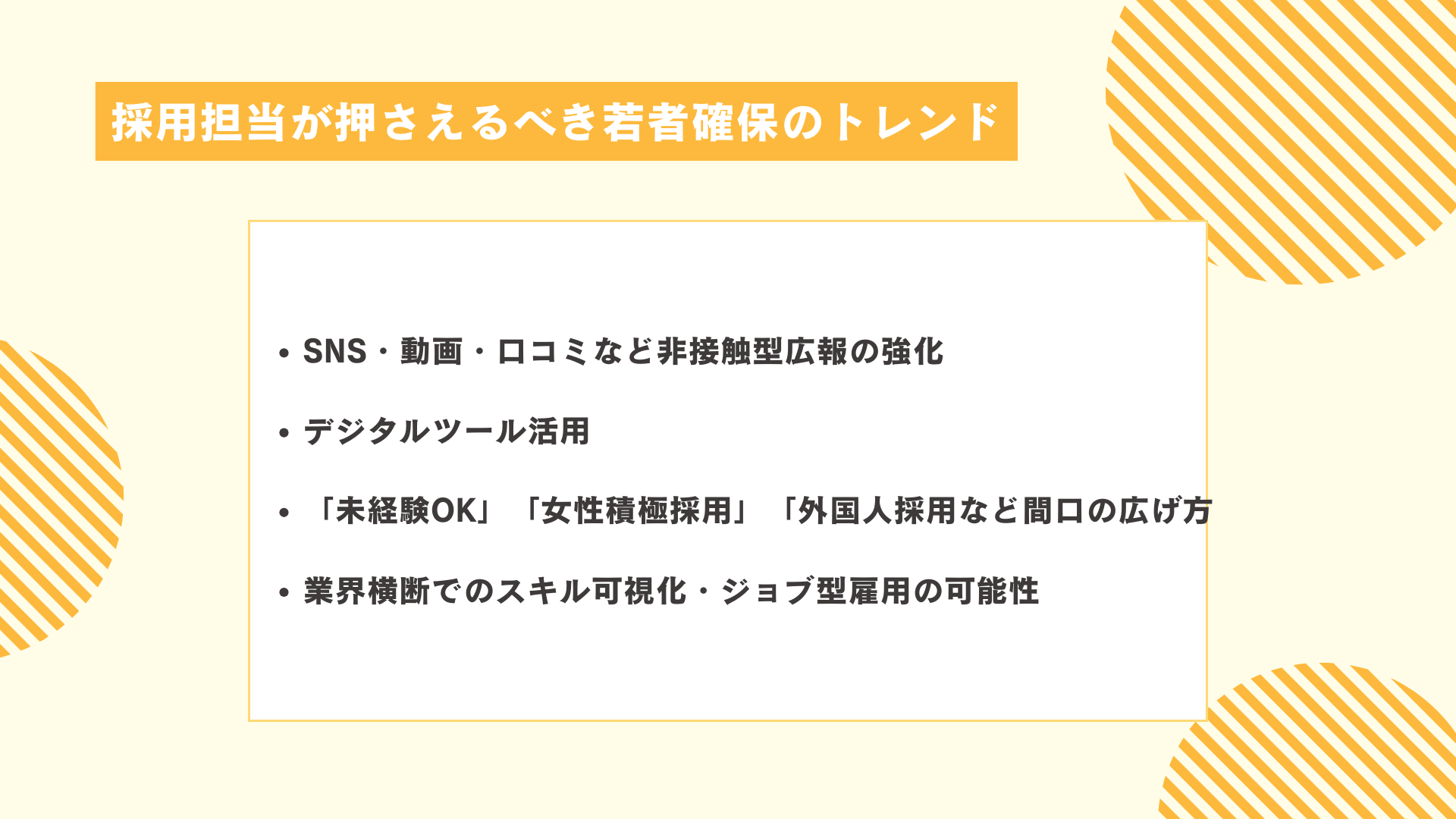

採用担当が押さえるべき若者確保のトレンド

若者の価値観は多様化しており、従来の採用手法だけでは通用しなくなっています。ここからは、採用担当が注目すべき最新のトレンドを4つの視点から整理します。

SNS・動画・口コミなど非接触型広報の強化

近年の採用広報は、非接触型メディアを活用する時代へ移行しました。SNSや動画配信を通じて、現場の雰囲気や働く人々の声を伝える取り組みは求職者に高い訴求力を発揮します。

特に第三者からの口コミは信頼度が高く、応募行動を後押しします。発信内容にリアリティを持たせれば、若者は入社後のイメージを描きやすくなるでしょう。

従来型の求人票に依存せず、幅広い層へ情報を届けることが応募増加に直結します。

デジタルツール活用

採用活動における効率化の要は、デジタル技術です。応募受付から面接調整、選考状況の管理までオンラインシステムを導入すれば、迅速かつ透明性の高い運営が可能になります。

説明会や面接を動画やオンライン会議で実施すれば、遠隔地からの応募も取り込みやすくなるでしょう。また、データ分析を取り入れることで採用経路の効果を把握でき、費用対効果を高められます。企業の先進性を示す手段にもなるため、積極的に取り入れましょう。

「未経験OK」「女性積極採用」「外国人採用」など間口の広げ方

人材確保には、応募対象を広げる戦略が求められます。条件を狭めすぎると母集団形成が困難となるため、幅広い層に開かれた募集が効果的です。

- 未経験者向けに研修制度を整え、安心して挑戦できる環境を示す

- 女性が働きやすい制度や設備を整備し、多様なキャリアを描ける場を提供する

- 外国籍人材を積極的に採用し、多文化共生の現場を実現する

多様性を前提とした採用姿勢は、若者に新しい業界像を感じさせます。結果的に、選択肢の一つとして建設業を意識させる効果を生み出します。

業界横断でのスキル可視化・ジョブ型雇用の可能性

雇用形態の多様化により、スキルベースの採用が注目されています。職務内容を明確に定義し、習得した技術を客観的に可視化すれば、異業種からの転職者も受け入れやすくなります。

ジョブ型雇用を導入すれば、専門性を生かしながら多様な働き方が可能です。業界横断的なスキル基準を整備すれば、若者はキャリアの将来性を描きやすくなります。成長の機会を明示する姿勢が、安心感と挑戦意欲を同時に育むことにつながります。

まとめ

建設業界は高齢化や退職による人材不足に加え、若者の参入が進まず深刻な担い手不足に直面しています。背景には長時間労働や給与水準、イメージの悪化など複合的な要因があります。

若者離れが続く状況を打開するには、労働環境の改善だけでなく、柔軟な採用手段や新しい働き方の導入が重要です。

まるごと人事では、採用業務のアウトソーシングを通じて企業の負担を軽減する仕組みを構築しています。若手人材の獲得・定着を支援することで「建設業の若者離れ対策」にも力添えできるので、ぜひ一度問い合わせてみてください。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

医療業界の人手不足問題とは|原因と6つの改善策を徹底解説

- 採用企画

役割等級制度とは|メリット・デメリットや導入手順を解説

- 採用企画

新卒採用フローとは?各フェーズごとの改善点の洗い出しや対策を解説

- 採用企画

マーケターの採用が難しい理由4選|成功のコツや人材の見極め方、おすすめ手法

- 採用企画

【採用担当者必見】書類選考の「見極め基準」完全ガイド|注意点、コツについても解説!

- 採用企画

- 採用オペレーション

「エンゲージメント採用」実践ガイド|メリット・デメリット、導入すべき企業を紹介!

- 採用企画