採用・労務・経理に関するお役立ち情報

インターンシップの企画について悩んでいる採用担当者や人事担当者は多いのではないでしょうか。実は、魅力的なインターンシップは学生と企業の双方にとって大きなチャンスです。

この記事では、インターンシップ企画の秘訣から具体的な作り方、作成手順まで、企業の採用戦略を成功に導くヒントを紹介します。これらのアイデアを活用すれば、貴社の未来を担う人材との素晴らしい出会いが待っているかもしれません。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

目次

インターンシップとは

インターンシップは、学生が企業で実際の業務を体験するプログラムです。学生は在学中に一定期間参加することで、自身の適性を把握したり、具体的な仕事内容を理解したりすることを目指します。

これは、企業の内部を知り、実務経験を積むことで、将来のキャリア形成に役立つ貴重な機会となります。まさに学生と企業をつなぐ架け橋として、双方にメリットをもたらす重要な取り組みと言えるでしょう。

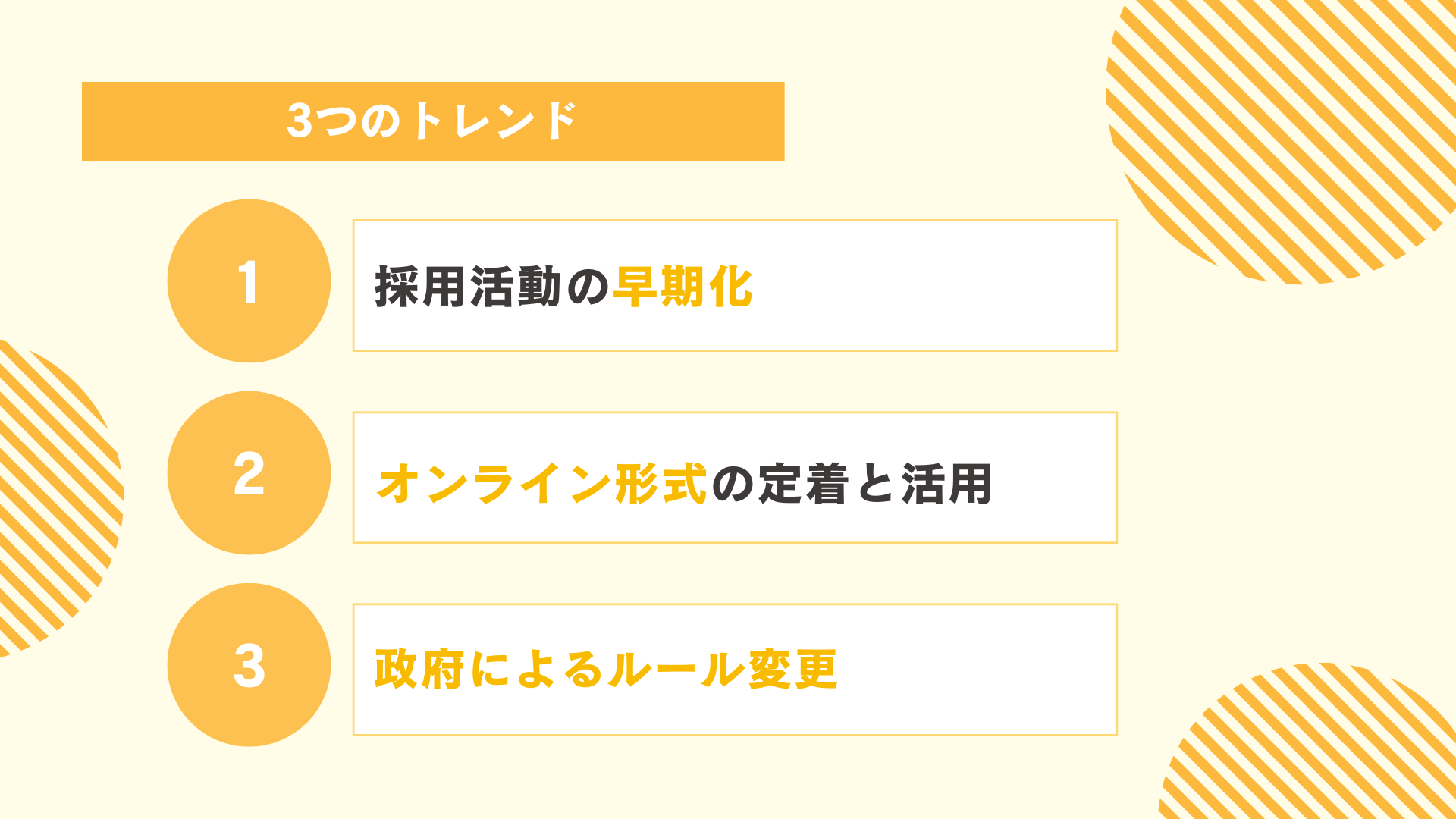

インターンシップで押さえるべき3つのトレンド

インターンシップを企画する上で、押さえるべき3つのトレンドを紹介します。

採用活動の早期化

採用市場における人材獲得競争の激化を受け、各企業の採用活動は早期化しています。学生優位の「売り手市場」が続く中、より優秀な人材を確保するため、企業は競合よりも早く動き出しているのです。

早期化が進む背景には、現在の就職活動ルールに法的拘束力がなく、違反に対する罰則もないことが挙げられます。そのため、多くの企業が「リスクがないなら、早く学生と接点を持った方が有利」と判断しているのが実情です。

こうした傾向を踏まえ、インターンシップを企画する際は、採用競合の動向を見ながら、いつ実施すべきかを戦略的に決める必要があるでしょう。

オンライン形式の定着と活用

オンラインでのインターンシップ開催が広く普及しています。当初はコロナ禍における非対面手段でしたが、企業と学生の双方にとって多くのメリットがあるため、定着しました。

具体的には、企業側は会場準備や資料印刷などのコストを削減でき、学生側は移動費用や手間が不要といった利点があります。

ただし、対面と比べて学生の反応を読み取りにくい、実際の企業の雰囲気が伝わりにくいといったデメリットもあります。インターンシップを企画する際は、目的や趣旨に応じてオンライン開催も検討すると良いでしょう。

政府によるルール変更と採用への活用

これまで、企業が採用目的でインターンシップを実施することは公式には認められていませんでした。政府は、学業がおろそかになることを懸念し、インターンシップが直接採用に結びつくことを禁止していたのです。

しかし、多くの企業がインターンシップを採用の大事なプロセスとして位置づけている実態を踏まえ、ルールが変更されました。これにより、25卒からは政府による定義に当てはまるインターンシップであれば、「取得した学生情報を広報・採用活動に使用することが可能」となりました。

この政府によるインターンシップの新たな定義については、後の項目で詳しく解説します。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

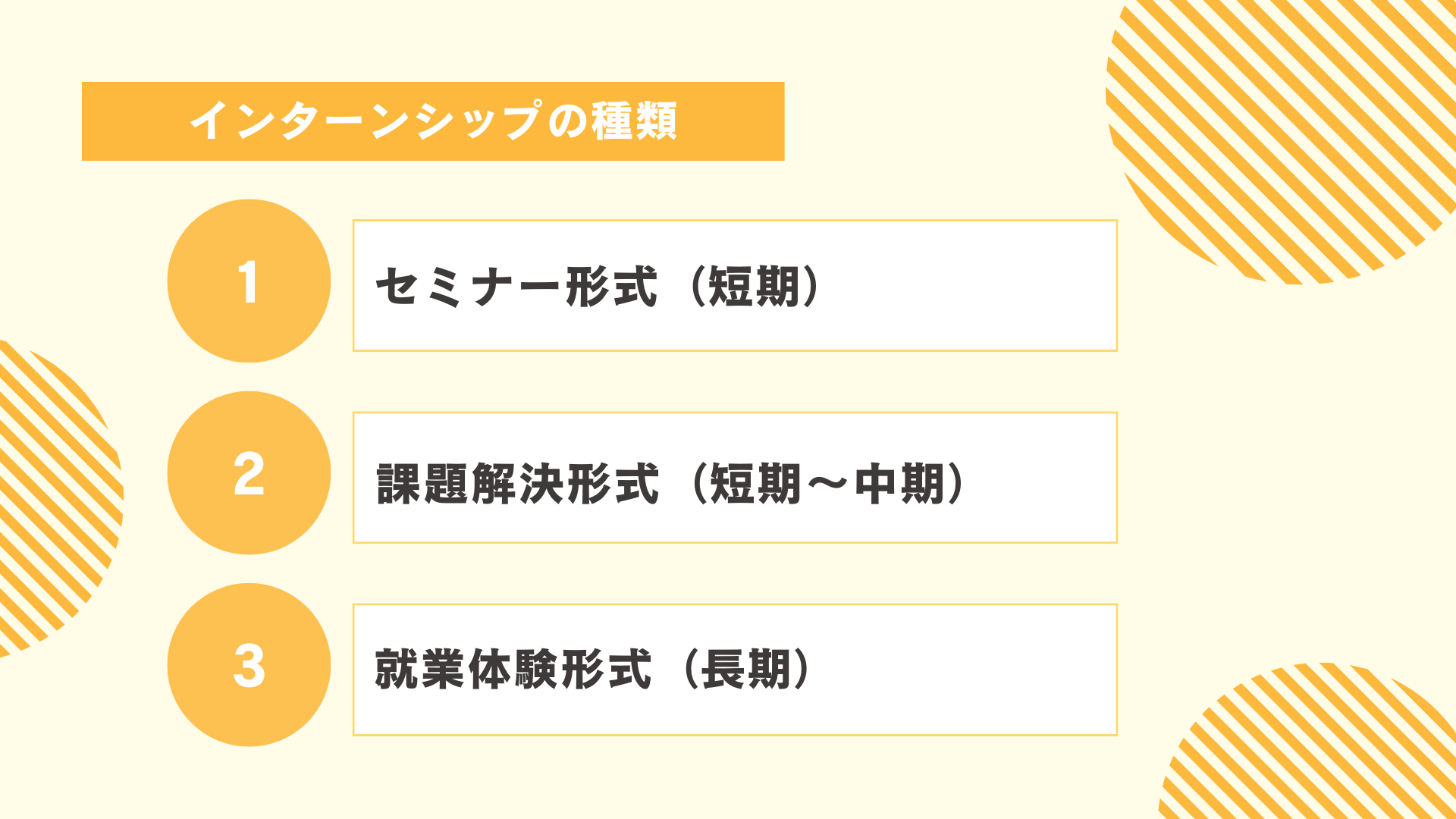

インターンシップの種類

インターンシップは、大きく分けて以下の3つの種類があります。それぞれの形式によって、実施期間は短期から長期までさまざまです。

セミナー形式(短期)

これは、会社説明や業界研究セミナーとして、短時間のプログラムで行う形式です。

主に就職活動の準備段階にある学生の動機付けを目的とし、業界や企業への理解を深める手助けとなる位置づけで実施されます。一度に多くの学生を対象にできるため、母集団形成に役立てられる点がメリットです。

ただし、「インターンシップ」として実施する場合は指針上、2日以上の期間が必要です。旧来の1dayインターンシップは、2022年より「インターンシップ」という呼称が使えなくなり、現在は「1day仕事体験」といった名称に分類されています。

課題解決形式(短期~中期)

新規事業や商品開発などの具体的な課題を学生に与え、グループディスカッションやプレゼンテーションなどを行う形式です。期間は2〜5日の短期から、2週間〜1ヵ月の中期まで、企業によってさまざまです。

学生は課題に取り組むことを通じて、事業への理解を深められるだけでなく、企業側も学生の能力を多角的に把握できるメリットがあります。これは、その後の選考に繋がった際に非常に有効です。

就業体験形式(長期)

この形式では、一定の期間と業務範囲で、学生に実際に就業してもらいます。大学3年次だけでなく、1〜2年次といった早い段階から長期で行うケースも見られます。

業務範囲に制約はあるものの、学生が実際に就業体験をすることで、学生と企業の双方で採用ミスマッチの低減に大きな効果が期待できます。学生へのフォローが長期にわたるため企業の負担は大きくなりますが、採用ミスマッチのリスクを低くした上で質の良い学生を採用できるメリットがあります。

時期別のインターンシップ特徴:夏と秋・冬の違い

インターンシップは、実施時期によってその特徴が大きく異なります。夏のインターンシップは学生の長期休暇に合わせて中長期で実践的に行われる傾向があるのに対し、秋・冬のインターンシップは短期間での実施がほとんどです。

夏のインターンシップ

夏のインターンシップでは、課題解決形式や就業体験形式など、中長期を前提とした内容が多く実施されます。

このような実践的なインターンシップには、志望業界や志望企業が明確な学生が多く参加するのが特徴です。そのため、参加した学生をその後の本選考につなげられるよう、長期間にわたる動機付けが課題となります。1ヶ月以上の長期インターンシップの場合、大学によっては単位が取得できることもあるため、期間設定も重要になるでしょう。

秋・冬のインターンシップ

秋・冬のインターンシップは学生の休暇が短いため、セミナー形式の短期インターンシップが中心です。

企業は業界研究や企業研究、場合によっては工場見学などを実施します。短期間での実施であるため、学生は幅広い業界の多くの企業インターンシップに参加する傾向が見られます。これは、本選考への母集団形成に有効な施策の一つとなります。

インターンシップの具体的な企画例

インターンシップの具体的な企画例とポイントをご紹介します。ぜひ参考にしてください。

1日以内の短期インターンシップ

1週間未満のプログラムは短期インターン、半日から1日のものは1dayインターンに分類されます。具体的な内容は、業界セミナー、企業紹介、グループディスカッション、先輩社員との座談会、職場見学などを組み合わせて実施されることが一般的です。中期インターンで行うようなグループワークや業務疑似体験を、より短期間に凝縮して実施するケースもあります。

比較的少ないリソースで開催できるため、現在開催されているインターンシップの多くは、この短期インターン・1dayインターンに該当するのが実情です。

ただし、後述する政府の新定義においては、実施期間が少なくとも5日以上でなければ「インターンシップ」とは見なされません。これに満たないものは「オープン・カンパニー」または「キャリア教育」に分類されます。とはいえ、名称を変更すれば問題なく実施でき、定義に沿っていない場合でも罰則などはありません。

2日以上の短期インターンシップ

2日以上のプログラムであれば、単日で実施するよりも企業の魅力を具体的に伝えられます。社員と学生の交流機会も十分に設けられるため、職場の雰囲気やカルチャーもより深く伝わるでしょう。

コンテンツとしては、新規事業立案や商品企画など、4〜5人のグループで課題に取り組み、最終的にプレゼンテーションまで行う形式が特に人気です。

スケジュール例(2日間の場合)

- 1日目午前: チームビルディング、グループワークの説明

- 1日目午後: グループワーク

- 2日目午前: グループワーク、プレゼンテーション準備

- 2日目午後: プレゼンテーション、社員による講評、座談会

グループワーク形式なら、学生一人ひとりの主体性、協調性、論理的思考力なども見極めることができます。

なお、三省合意のインターンシップに関するルール改定により、2023年度(令和5年度)からは、こうした複数日程のプログラムも「キャリア教育」などに分類される場合があり、厳密には「インターンシップ」とは称さないものとなっています。

長期インターンシップ

1ヶ月以上の長期インターンシップは、就業体験形式が基本となります。業務範囲に制約を設けつつ、学生に実際に就業してもらう形です。

この形式を継続的に実施するには、インターン生を受け入れる現場の十分な理解と協力が不可欠です。インターンシップは直接採用に結びつかないケースもあるため、現場の協力体制が特に大事になります。

現場の理解を得た上で、以下の取り組みを盛り込み、長期インターンシップを成功させましょう。

- 社員とのコミュニケーション機会の設定: 初日のランチや定期的な食事会など、社員との交流機会を設け、学生の緊張を和らげ、職場に馴染んでもらうための工夫が効果的です。

- インターン生のフォロー・相談: 定期的な面談や相談の機会を設け、学生の疑問や不安を解消します。

- インターン生との振り返り: 日次や週次で業務の振り返りを行い、学びを深めます。

- ステップアッププログラムと習得内容のフィードバック: 達成度に応じたフィードバックや、スキル習得状況の共有は、学生の満足度向上に繋がります。

なお、長期インターンシップにおける就業は、企業によって有給・無給が異なります。しかし、文部科学省等で有給が推奨されていることもあり、学生がアルバイトと両立することの困難さを考えると、有給とすることをおすすめします。

オンラインインターンシップ

新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに普及したオンラインインターンシップは、今や対面形式と並ぶ重要な選択肢として定着しています。実際に、ある調査では2025年卒の学生の半数以上が「WEB形式のインターンシップに参加経験がある」と回答しており、その重要性は増しています。

オンラインインターンシップを成功させるには、学生の興味を引きつけ、納得感を高める工夫が不可欠です。具体的には、社員との1on1セッションや少人数グループワークを取り入れたり、チャット機能を活用した質問タイム、Zoomなどのブレイクアウトルームでのグループワーク、投票機能を使ったリアルタイムフィードバックなどを積極的に活用し、双方向のコミュニケーションを意識しましょう。

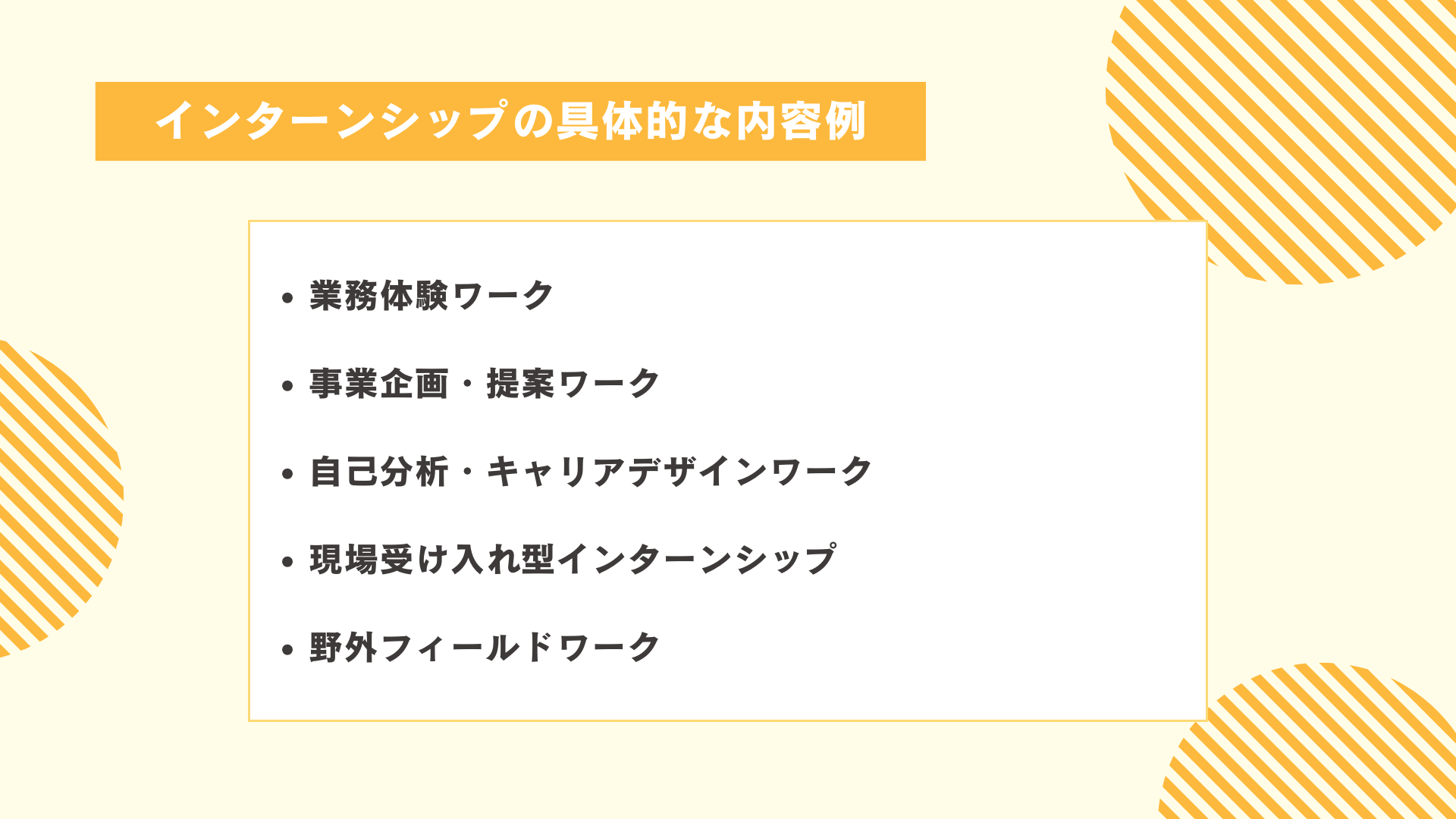

インターンシップの具体的な内容例

ここでは、インターンシッププログラムを企画する際の、具体的な内容例を5つご紹介します。

1.業務体験ワーク

業務体験ワークは、社員が日常的に行っている業務の一部を学生に体験してもらう企画です。このプログラムを通じて、参加学生は具体的な業務プロセスや仕事内容への理解を深められます。企業側にとっても、学生が自社の業務にどれだけ適応できるかを見極める貴重な機会となります。

日程や内容を柔軟に設計できる点も魅力です。参加してほしい学生層に応じて内容をカスタマイズでき、単日実施から複数日程での業務体験まで、幅広い選択肢があります。そのため、初めて導入する企業にとっても比較的企画しやすく、企業規模や業界を問わず有効な手段と言えるでしょう。

2.事業企画・提案ワーク

事業企画ワークは、特に新規事業開発やイノベーションを目的としたコンテンツです。何も決まっていない段階からスタートし、事業課題を特定しながら、解決策を提案していくプロセスを経験してもらいます。参加学生に高いレベルの問題解決能力やクリエイティブな思考を要求するため、難度は比較的高めです。

課題の特定から要件定義、最終的なプレゼンテーションまで、プロジェクトの一連の流れを体験できるため、優秀な学生を対象とした複数日程のインターンシップに適しています。学生にとっては自身の能力を試す貴重な機会となるため、特に成長意欲の高い人材が集まることが多いでしょう。企業側は、経験豊富な社員が十分なフィードバックを行う機会を設け、参加学生にとって実りある経験となるよう配慮することを心がけましょう。

例えば、「当社の強みを活かした学生向けの新サービスを考えてください」といったテーマで、学生同士でプロジェクトチームを組み、新規事業の立ち上げを体験してもらいます。各グループにサポート役の社員を1名つけると、進行がスムーズです。社員および参加学生全員に向けたプレゼンテーションをゴールとし、最も優れた提案を表彰したり、実際に企画書作成や商品化を目指すケースもあります。

このワークを通じて、発想力、企画力、提案力、傾聴力、プレゼンテーション力、リーダーシップなど、チームで仕事を行う際に必要となる多様な能力を測ることが可能です。実施にあたっては、前提条件となるデータの準備、サポート役の設定、会場・備品の準備などが必要となります。

3.自己分析・キャリアデザインワーク

自己分析ワークは、就職活動を始めたばかりの学生を対象とし、自身の強みや弱みを理解する機会を提供します。プログラムの一環として社員がフィードバックを行い、学生一人ひとりが自己理解を深める手助けをします。業務体験ワークと同様に、初年度でも比較的企画しやすい点が特徴です。

この企画のメリットは、企業の知名度や事業内容に左右されることなく、幅広い学生を集客できる点にあります。中小企業やスタートアップなど、知名度が低い企業でも効果的に学生を引きつけることが可能です。

ただし、企画内容が就職活動初心者向けかつマス向けであるため、特定の学生層をターゲットにしたい場合には、この企画だけでは十分ではないかもしれません。より絞り込んだ内容や、他のプログラムと組み合わせることで、ターゲット層に効果的にアプローチできるでしょう。

4.現場受け入れ型インターンシップ

現場受け入れ型は、学生を実際の仕事現場に受け入れ、リアルな業務環境を体験してもらうインターンシップ企画です。学生にとっては、現場の雰囲気や社員の働き方を直に感じ取ることができ、自分がその企業に適しているかを見極める絶好の機会となります。特に、専門性の高い理系学生を採用ターゲットとする場合におすすめです。

現場の理解と協力をきちんと得ておけば、学生を惹きつけやすく、志望度が高まりやすい企画と言えます。一方で、事前準備や現場との調整に多くの工数を要するため、その点を考慮する必要があります。現場の負担を軽減しつつ、効果的な企画を実現するためには、計画的な準備が欠かせません。

5.野外フィールドワーク

野外フィールドワークは、参加学生が社外に出て、与えられた課題に取り組むインターンシップ企画です。個人・グループのどちらでも行え、アクティブな学生を集めたい場合に有効な内容と言えるでしょう。

例えば、街中にある自社製品を探したり、自社の実店舗や施設に出向いて気づいた点を報告・発表したりといった例が挙げられます。実施可能な企業は限られるものの、他社とは異なるユニークなインターンシップによって差別化を図りたい場合にもおすすめです。

実施期間は1日〜2日の短期が一般的で、期間の半分をフィールドワークに、残り半分を調査内容の報告・発表にあてます。実施に向けて、課題の準備、ルールや注意事項の設定、関係部門や部署への協力要請などが必要となります。

インターンシップ企画の種類|新定義と特徴

ここでは、政府による「新定義」に基づいたインターンシップ企画の種類を紹介します。

オープン・カンパニー

オープン・カンパニーは、学生に対して自社や業界に関する情報提供を行うイベント企画です。大学が開催するオープンキャンパスの企業版とイメージすると分かりやすいでしょう。実施期間は1日以下で、職場での就業体験は含みません。

具体的な開催例としては、企業見学、事業や業務の説明会、社員との座談会など、自社や業界のPRを目的とした企画が挙げられます。学生にとっては、業界研究や企業選びの初期段階として位置づけられます。

- 【新定義での注意点】

政府が示す新定義においては、これは「インターンシップ」とは呼ばれず、あくまで「オープン・カンパニー」として扱われる点に留意が必要です。

キャリア教育

キャリア教育は、大学などが主導する授業・産学協働プログラムや、企業がCSR(企業の社会的責任)の一環として実施する企画です。働くことへの理解を深めるための教育プログラムとも言えます。実施期間はプログラムによって異なり、職場での就業体験は任意です。

具体的な開催例としては、キャリア形成やビジネスマナーなどの研修会、グループワーク、学生による新商品企画、短期の就業体験などが挙げられます。学生にとっては、学業と仕事の違いを理解し、就労に対するイメージを具体化させる機会となります。

- 【新定義での注意点】

オープン・カンパニーと同様、政府が示す新定義においては「インターンシップ」と称することはできません。

汎用的能力・専門活用型インターンシップ

汎用的能力・専門活用型インターンシップは、職場での就労体験をメインとした企画です。厳密には「汎用的能力活用型インターンシップ」と「専門活用型インターンシップ」の2つに分かれますが、共通点も多いためセットで扱われることが多く、企業も合わせて用いているケースが散見されます。

それぞれの違いと共通点は以下の通りです。

| 項目 | 汎用的能力活用型インターンシップ | 専門活用型インターンシップ |

|---|---|---|

| 対象 | 分野や専攻を問わず幅広い学生層 | 特定の分野に対して専門的な知識・スキルを持つ学生層 |

| 目的 | 企業側:学生の評価材料取得、志望度向上 学生側:自己の能力・適性把握、選考での優位性確保 | 企業側:学生の評価材料取得、志望度向上 学生側:自己の能力・適性把握、選考での優位性確保 |

| 就業体験 | 必須(実施期間の半分以上を就業体験に充てる) ※終了後、学生へ必ずフィードバックを行う | 必須(実施期間の半分以上を就業体験に充てる) ※終了後、学生へ必ずフィードバックを行う |

| 実施期間 | 5日間以上 | 2週間以上 |

| 実施時期 | 学業との両立を考慮し、学部3・4年(修士1・2年)の夏休み・冬休みなど長期休暇期間 | |

高度専門型インターンシップ

高度専門型インターンシップは、より専門性を重視した就労体験をメインとした企画で、主に大学院の修士・博士課程の学生向けに実施されます。実施期間は2ヶ月以上です。実施時期に特定の指定はありませんが、学業との両立を考慮して、夏休みや冬休みなどの長期休暇期間に開催されるケースが多い傾向にあります。

専門性の高い就業体験を通じて、企業側は学生の業務への適性度や、求める知識・スキルの有無といった具体的な評価材料を取得できます。学生側においても、企業や業務に対する適性度の把握はもちろん、自身の専攻や得意分野を活かして実践力向上を図ることが可能です。

- 【新定義での注意点】

高度専門型インターンシップについては、文部科学省と経団連が現在(2025年6月時点)試行中であり、かつ非常に高度な専門性に重きを置くため、現状ではまだ広く普及していません。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

インターンシップを作成する手順

ここでは、インターンシッププログラムを作成する具体的な手順について解説していきます。

1.目的・目標を明確にする

まずは、インターンシップを実施する目的を明確にしましょう。「インターンシップによってどんな採用課題を解決したいか」という視点で考えるのがポイントです。たとえば、認知度向上、学生の動機付け、入社後のミスマッチ防止などが挙げられます。

もし企業の知名度の低さが課題であれば、1〜3日程度の短期インターンシップを複数回開催し、より多くの学生と接触した方が効果的です。

一方で、「応募は十分集まるが、入社後にギャップを感じて早期離職してしまう人が多い」と悩んでいるなら、より実践に近い形で企業理解を深められる1週間〜数ヶ月程度のインターンシップが適しているでしょう。

2.採用したい学生のペルソナを明確にする

インターンシップの企画で学生に喜んでもらうためには、まず「どのような学生を採用したいのか」というペルソナを明確にする必要があります。このステップは、求める人物像に合わせたインターンシッププログラムを準備するために絶対に欠かせません。

考え方としては、以下のような流れを参考にしてください。

採用ターゲットを考える際は、採用目的(事業目標と連動)から逆算して出発すると、どのような人材を採用すべきかが明確になりやすくなります。

たとえば、次のような思考をたどると良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 採用目的 | 〇年後に売上〇億円を実現するため |

| 採用目標 | 営業スタッフを毎年〇名ずつ採用する必要がある |

| 求める人物像の明確化 | 自社で営業としてパフォーマンスを発揮しているのは〇〇さんのような人物だ。 彼は入社時に△△という動機で入社し、仕事に対しては□□な点にやりがいを感じている。 クライアントの要望を汲み取った上で、外部環境も踏まえた解決策を提示するのが得意な点が、好業績に結びついているようだ。 |

「体育会系」や「上位校出身の学生」のような漠然としたラベルでセグメントするのではなく、どのような人物なら自社で活躍できるかを細かく言語化しましょう。

また、「地頭」や「コミュニケーション力」といった、解釈に幅のある言葉もできるだけ使わないようにしてください。上記の例では、「コミュニケーション力」を「クライアントの要望を汲み取る」、「地頭」を「外部環境の状況も踏まえた解決策を提示するのが得意」といった具体的な表現に言い換えています。

このように具体的に言語化することで、インターンの企画は格段に考えやすくなります。

これは、誰かにプレゼントを選ぶのと似ています。「20代の女性に贈るプレゼントは何がいいですか?」と聞かれても難しいですが、「知人の〇〇さんに贈る」と言われれば、その人の趣味や性格を考慮できるため、プレゼントを選びやすくなりますよね。

学生に喜んでもらうという意味では、インターンの企画もプレゼントと似ています。相手の人物像が明確であればあるほど、企画は考えやすくなるのです。

3.企業の魅力を言語化する

次に、明確にしたターゲット学生に対して、自社のどのような点が魅力に感じてもらえるかを具体的に考えていきます。

企業の魅力は、以下の8つの主要なカテゴリーに分類できます。

- 理念・ビジョンへの共感: 企業の目指す方向性や価値観に学生が共感できるか。

- 戦略の将来性: 企業の事業戦略や成長性に対し、将来性を感じられるか。

- 仕事・ミッションの醍醐味: 業務内容や役割に面白さややりがいを感じられるか。

- 事業・商品の特徴と競争優位性: 独自の技術やサービス、市場における優位性があるか。

- 風土の親和性: 企業文化や働く雰囲気と学生の価値観が合うか。

- 人材・人間環境の豊かさ: 共に働く社員の質や人間関係の良さがあるか。

- 職場環境・勤務場所の利便性: 働きやすい環境やアクセスの良さがあるか。

- 制度・待遇の充実度: 福利厚生や給与、キャリアアップ制度などが整っているか。

これらのカテゴリーと照らし合わせながら自社の強みを書き出し、その強みがターゲット学生にとって魅力的に映るかを一つひとつ判断してみてください。

一見すると学生に響かないように思える要素でも、伝え方や見せ方を工夫することで、印象が大きく変わるケースは多々あります。また、自分にとってはネガティブに感じられる要素でも、ある学生にとってはポジティブに捉えられる可能性もあります。

良い企画を思いつくコツは、固定観念を捨て、徹底的にターゲットの目線に立って考えることです。

4.プログラム内容や実施形式を決める

インターンシップの企画は、「形式」「プログラム内容」「実施期間」「開催時期」の4つの軸を組み合わせることで、ある程度絞り込んで考えられます。

企画を進める上で最も大事なのは、「自社で本当に実行可能かどうか?」という視点です。

せっかく開催するなら、他社がやっていないような画期的なインターンシッププログラムにしたい、と考えるのは当然でしょう。しかし、実現できなければ意味がありません。

費用と人材を無限に使えるのであれば問題ありませんが、多くの企業では、インターンシップにかかる費用が「通常の新卒採用費に加えて新たにかかるコスト」として、ネガティブに捉えられることも少なくありません。

特に、実績がないインターンシップ開催初年度は、現実的に「できること」と「できないこと」を明確に割り切る必要があります。インターンシップがさらに活発化する2年後、3年後を見据えて、最初は数名規模での開催からでも構いません。まずは第1回目を成功させることが最も大切なのです。

インターンシップ成功の3つのポイント

インターンシップを成功させるためには、3つのポイントを押さえることが大切です。以下のポイントを取り入れることで、企業と学生の双方にメリットのある企画を立案しましょう。

1.企業のパーパス(存在意義)を伝える

ウォンテッドリー株式会社の調査によると、学生が就職活動で最も重視するのは「共感できるパーパスを持つ企業で働くこと」です。

【参考】ウォンテッドリー、就職活動とインターンシップに関する調査結果を発表そのため、インターンシップでは自社のパーパス(企業の存在目的や社会的意義)を明確に伝え、仕事のやりがいをアピールすると良いでしょう。例えば、企業説明でパーパスに深く触れたり、パーパスを実現するための新規事業立案や商品企画といったグループワークを実施したりするのがおすすめです。

近年、求職者の仕事観の変化に伴い、パーパスに共感する人材を採用する「共感採用」が注目されています。インターンシップは、その実現に向けた重要な機会となります。

2.社員との交流機会を増やす

株式会社ディスコの調査によると、社員との交流機会が多いほど学生の満足度は高まる傾向にあります。そのため、インターンシップ中は各グループにフォローやフィードバックを行う社員を配置したり、ワーク終了後に座談会を実施するのがおすすめです。

【引用】インターンシップ等に関する特別調査一方で、以下のケースは学生の不満につながりやすいため注意が必要です。

- 企業説明が長く、グループワークや質疑応答の時間が短い

- グループワーク後のフィードバックがない

- 実施期間が数時間~半日と短く、企業理解が深まらない

- 学生のレベル感が合わず、建設的な議論ができない

- 交通費が支給されない

- 拘束時間が長い

これらの要因を避けることで、学生にとってより満足度の高いインターンシップを提供できるでしょう。

3.インターンシップ後のフォローも計画する

インターンシップで獲得した母集団の離脱を防ぎ、採用へと確実につなげるためには、「アフターフォロー」が非常に大事です。インターンシップの企画・実施で終わるのではなく、その後の採用フローも設計し、次のステップとなる「限定イベント」まで企画しておきましょう。

株式会社ディスコの調査によると、インターンシップ後は早期選考、参加者限定セミナー、懇親会に招待する企業が多いようです。

【引用】インターンシップ等に関する特別調査これからの採用は、従来の短期決戦型から、ファンづくりやタレントプールを重視する「ストック採用」への切り替えが必須となります。

まとめ

本記事では、政府の就活ルール見直しにより重要性が増しているインターンシップについて、その種類や近年の動向、2025年卒からの変更点、学生のニーズ、そして効果的なプログラムの作り方までを徹底解説しました。

残念ながら、現在のインターンシップは「企業が提供している内容」と「学生が本当に知りたい内容」との間にギャップがあり、学生が参加目的を十分に果たせていないケースも少なくありません。

この記事で紹介した情報を参考に、学生のニーズを深く理解し、貴社にとって最適なインターンシッププログラムを構築することで、採用活動を成功へと導きましょう。

「どのように学生のニーズを把握すれば良いか分からない」「魅力的なインターンシッププログラムを企画するノウハウがない」といったお悩みを抱えていませんか?貴社の採用課題は、ぜひ「まるごと人事」にご相談ください。貴社に最適なインターンシップ企画から実行まで、一貫してサポートし、採用成功を強力に後押しします。

「まるごと新卒採用」

資料を無料でダウンロード

月額のサブスク型で、採用のプロがご支援!ご支援範囲はご希望により柔軟にカスタマイズ可能です。立ち上げから運用の支援までお任せください!

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【第3弾】2章:スタートアップ中途採用の基本【採用計画・採用企画】

- 採用企画

【2025年最新】エンジニア採用が難しい理由とは?成功のコツや採用方法を解説

- 採用企画

インフラエンジニア採用が難しい5つの理由と成功の秘訣|人材不足時代の戦略を解説

- 採用企画

建設業界の外国人採用|雇用の流れやメリット、注意点について

- 採用企画

建設業における離職率の現状と改善策|人材定着を実現する実践ポイント

- 採用企画

【中途採用】求人広告の相場は?媒体の選び方や採用コストを抑えるポイントを解説

- 採用企画