採用・労務・経理に関するお役立ち情報

一般的に、新卒社員は入社後の配属先を自由に選ぶことができず、どの部署に配属されるか分からないまま就職活動を終えます。「配属ガチャ」とは、このように不透明な入社後の進路を、ゲームの「ガチャ」になぞらえた言葉で、SNSなどを通じて広く使われています。

この「ガチャ」に失敗したと感じる新入社員が増えれば、早期離職につながる恐れもあります。そのため、企業は「配属ガチャ」という言葉が持つ意味や、それに対する適切な対策を知っておくことが重要です。

この記事では、人材採用において配属ガチャがどのような影響を及ぼすのか、そして配属のミスマッチが原因で起こる早期離職をどう防ぐべきかを解説します。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

目次

配属ガチャとは

「配属ガチャ」とは、新入社員(主に新卒)が、入社後にどの部署や勤務地に配属されるかが事前に分からず、本人の希望とは異なる配属になる状況を、スマートフォンゲームの「ガチャ」になぞらえた言葉です。

近年、SNSを中心にこの言葉が広まり、春になるとトレンド入りしたり、ニュースで取り上げられたりするようになりました。新卒社員にとって、配属はキャリア形成の出発点です。そのため、「ガチャに外れた」と感じてしまうと、モチベーションの低下や早期離職につながりやすくなります。

「配属ガチャ」という言葉が生まれた背景

「配属ガチャ」という言葉は比較的新しいものですが、配属が企業によって決定されるという仕組みは以前から存在しました。それでも、なぜ今になって「配属ガチャ」がこれほど話題になっているのでしょうか。その背景には、働き方の価値観の変化と、日本の雇用形態に起因する配属のミスマッチ問題が挙げられます。

働き手の価値観が変化しているため

働き方改革や終身雇用制度の崩壊に伴い、働くことに対する価値観は大きく変わってきました。働く目的が「会社への貢献」から「自己成長の手段」へとシフトし、自己分析を基に自らキャリアプランを描く人が増えています。

そのため、「キャリアアップのためにこの部署に行きたい」といった具体的な希望を持って入社する社員も少なくありません。このような熱意がある社員ほど、希望する部署に配属されなかった際のショックは大きくなります。上層部の決定を一方的に伝える従来の配属方法は、現代の社員のニーズと合わなくなり、「配属ガチャ」の問題を引き起こしやすくなっているのです。

日本企業の採用方式に課題があるため

日本の多くの企業が採用している「メンバーシップ型雇用」も、配属ミスマッチの要因の一つです。これは、業務内容や勤務地を限定せずに雇用契約を結び、入社後にさまざまな部署を経験させながら適性を見極める採用方式です。

この雇用形態では、配属先は採用後に会社側が一方的に決定します。その結果、新入社員の希望や適性に合わない配属となり、「配属ガチャのハズレ」を引き起こしてしまうことがあります。

配属ガチャにおけるアタリ・ハズレの捉え方

配属ガチャにおける「アタリ」と「ハズレ」は、個人の希望や働く環境によって決まります。

「アタリ」とは、一般的に希望通りの部署に配属されることを指しますが、必ずしも希望通りでなくても、チームの雰囲気が良い、教育体制が整っているなど、働きやすい環境であれば「当たり」と見なされることもあります。

一方、「ハズレ」とは、希望と異なる部署や勤務地に配属されることです。また、上司や先輩との相性が悪い、業務内容が自分の能力に合わない(難しすぎる、または簡単すぎる)など、心地よく働けない環境を指すこともあります。

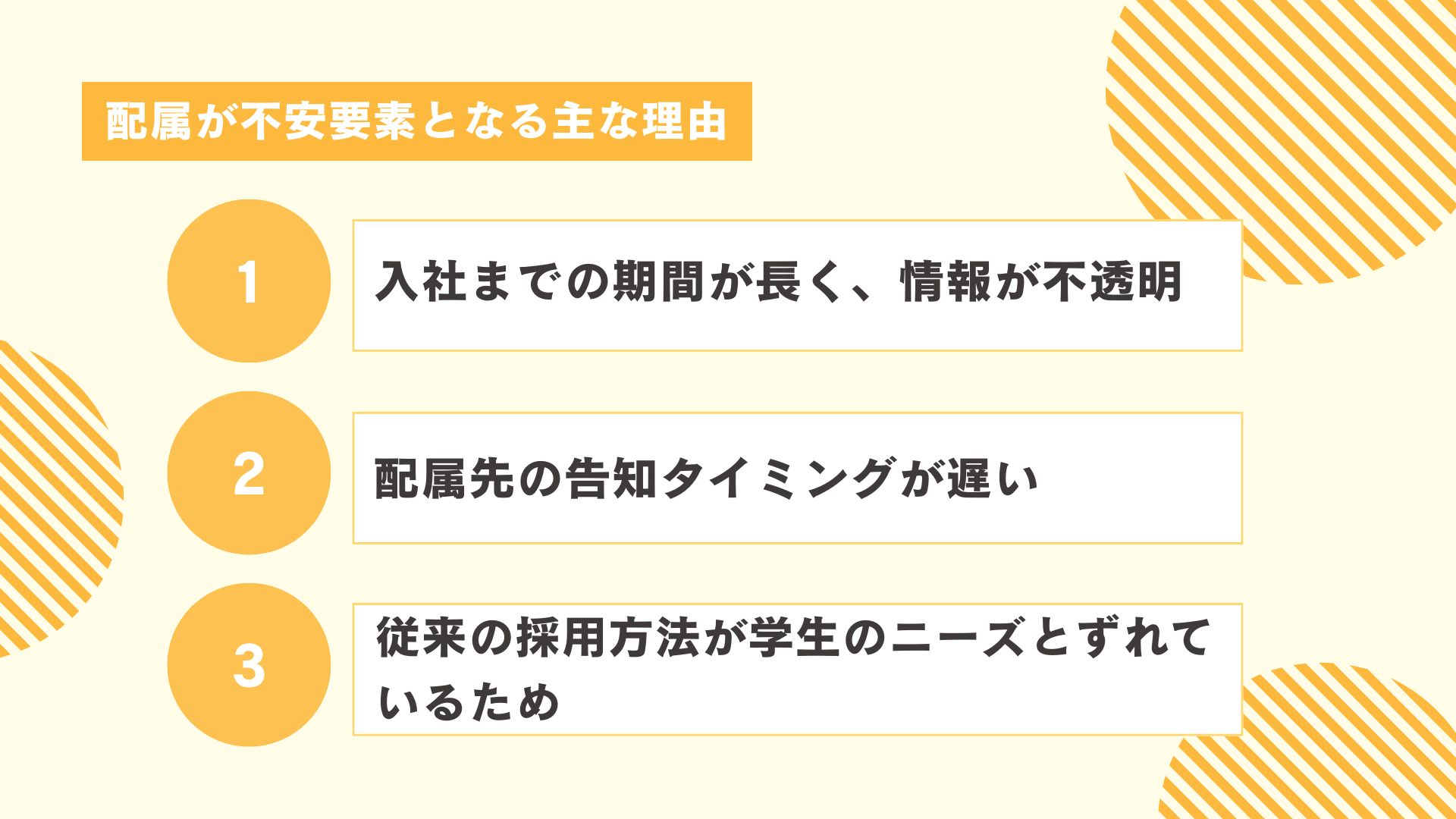

配属が不安要素となる主な理由

新卒社員が配属に不安を抱く原因はいくつか考えられます。ここでは、その主な理由を3つのポイントに分けて見ていきましょう。

1. 入社までの期間が長く、情報が不透明である

新卒採用は、内定から入社までに長い期間を要します。一般的に、内定から半年から1年ほど待つことになりますが、その間、具体的な配属先が明らかになることはほとんどありません。この情報が空白の期間が長くなるほど、新卒社員の不安は増していきます。

2. 配属先の告知タイミングが遅い

多くの企業では、配属先が明らかになるのは入社式やその後の新入社員研修が終わってから、というケースが一般的です。告知されるタイミングが遅いほど、希望と不安が膨らみ、結果によっては大きなショックを受ける可能性があります。特に、勤務地が変わる場合は、生活環境への影響も大きいため、さらに不安が増すことになります。

3.従来の採用方法が学生のニーズとずれているため

「配属ガチャ」という言葉が広まった背景には、従来の採用方法が現代の学生のニーズに合っていないという問題があります。

Z世代と呼ばれる現在の学生の多くは、自身のキャリアパスやライフスタイルを企業に任せるのではなく、自分で選びたいと考える傾向が強いです。株式会社学情の調査(出典:『学情』2025年卒学生の就職意識調査(キャリア形成)2023年12月版)によると、「キャリアは自分で選択したい」と回答した学生は8割以上にのぼります。

しかし、日本の新卒採用で主流であるメンバーシップ型雇用では、総合職や一般職として一括採用し、入社後に適性や人員計画に基づいて配属先が決まるのが一般的です。

このため、やりたい仕事や理想のキャリアを明確に持っている学生からすると、希望が通らないことで目標への最短ルートが閉ざされたと感じてしまいます。従来の採用手法が、キャリアを主体的に考えたい学生のニーズと合っていないことが、配属に対する不安を大きくしていると言えるでしょう。

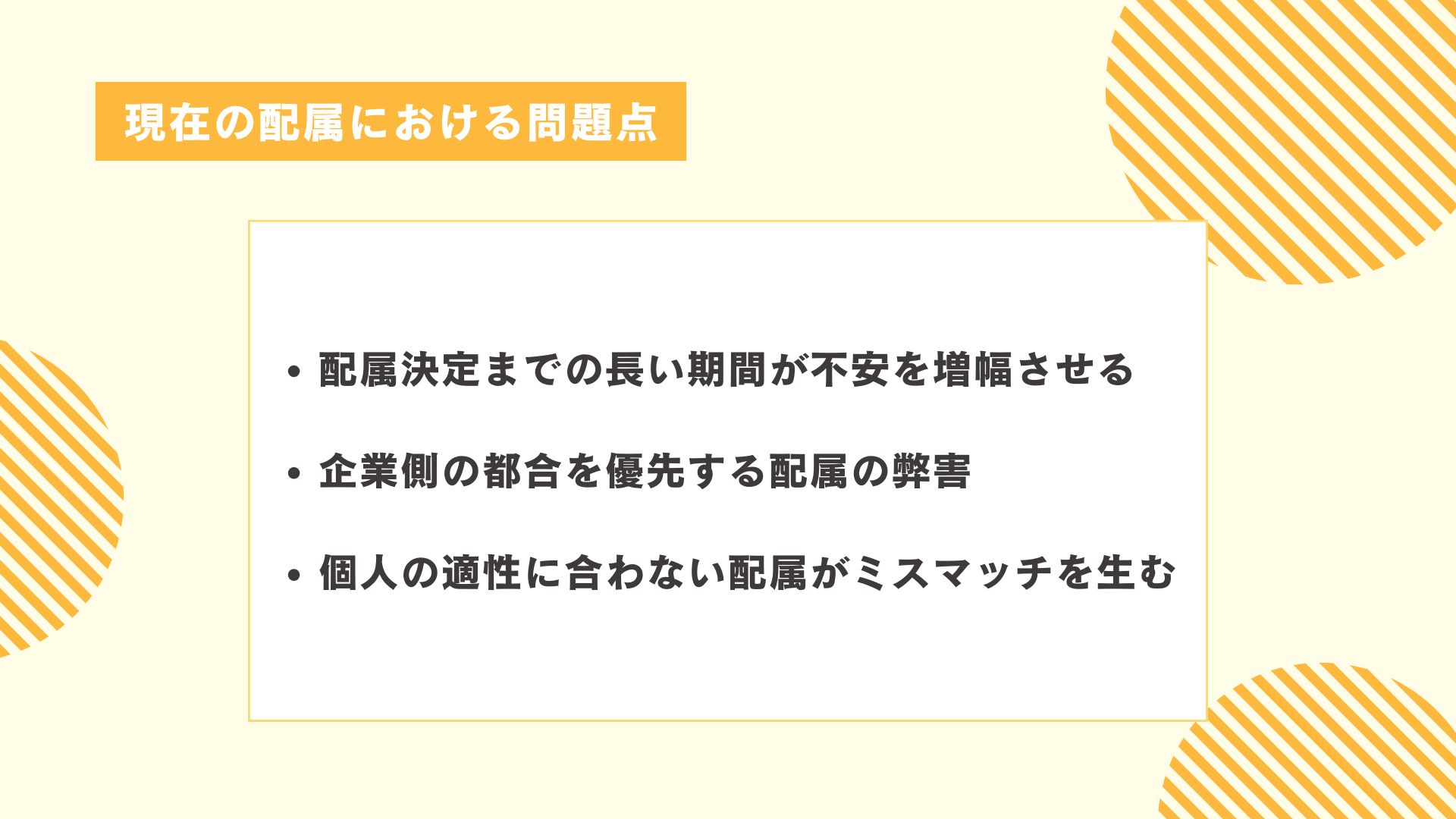

現在の配属における問題点

「配属ガチャ」という言葉が広まる前から、日本の企業の配属方法には課題がありました。新卒社員が漠然と抱いていた不安が、この言葉によって明確になったと言えるでしょう。

現在の配属方法には、主に以下の3つの問題点があると考えられます。

1.配属決定までの長い期間が不安を増幅させる

新卒採用では、内定から入社までに半年以上の時間が空くことが一般的です。さらに、入社後の研修期間を経てから正式な配属先が決まる企業も少なくありません。

待つ時間が長いほど、新卒社員の不安は大きくなります。この間に情報収集を進め、「この部署に行きたい」と強い希望を抱く人も多くなるため、その分、「ハズレ」だったときの失望も大きくなってしまいます。

2.企業側の都合を優先する配属の弊害

人材不足に悩む企業では、欠員を補うために、社員の希望や適性よりも人員配置を優先することがあります。本来の人事異動の目的である「人材育成」や「組織の活性化」を考慮しない場当たり的な配属は、社員のモチベーションを低下させる要因になります。

もちろん、企業の存続のためには必要な人員を確保することも大事です。しかし、会社の都合ばかりを優先していては、社員に「配属ガチャにハズれた」という不満を抱かせるリスクが高まります。

3.個人の適性に合わない配属がミスマッチを生む

履歴書や面接だけで個人の適性を見抜くのは非常に難しいため、社員の能力や性格と相性の悪い部署に配属してしまうケースもあります。

結果として、「部署が求めるスキルセットに合わない」「既存社員とのコミュニケーションがうまくいかない」といった問題が起こり、社員は思うように活躍できなくなってしまうのです。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

配属ガチャが企業にもたらす影響

企業側からすれば、配属は「ガチャ」のように無作為に行うものではなく、人員計画や経営戦略に基づいた合理的な判断です。しかし、企業にとって最適な配置であっても、新入社員が必ずしも納得するとは限りません。

ここでは、新入社員が配属に不満を抱いた場合に企業が直面する、主なデメリットを見ていきましょう。

1. 早期離職につながるリスク

最も懸念されるのは、配属先に納得できない新卒社員が早期に離職してしまうことです。「希望と違う部署に配属された」「将来のキャリアが見えない」といった理由から、せっかく採用した社員が退職を考える可能性が出てきます。

新卒社員は企業の将来を担う重要な存在であり、企業は決して配属を運任せで決めているわけではありません。しかし、その意図やキャリア形成の方向性をうまく伝えられなければ、早期離職のリスクは高まります。

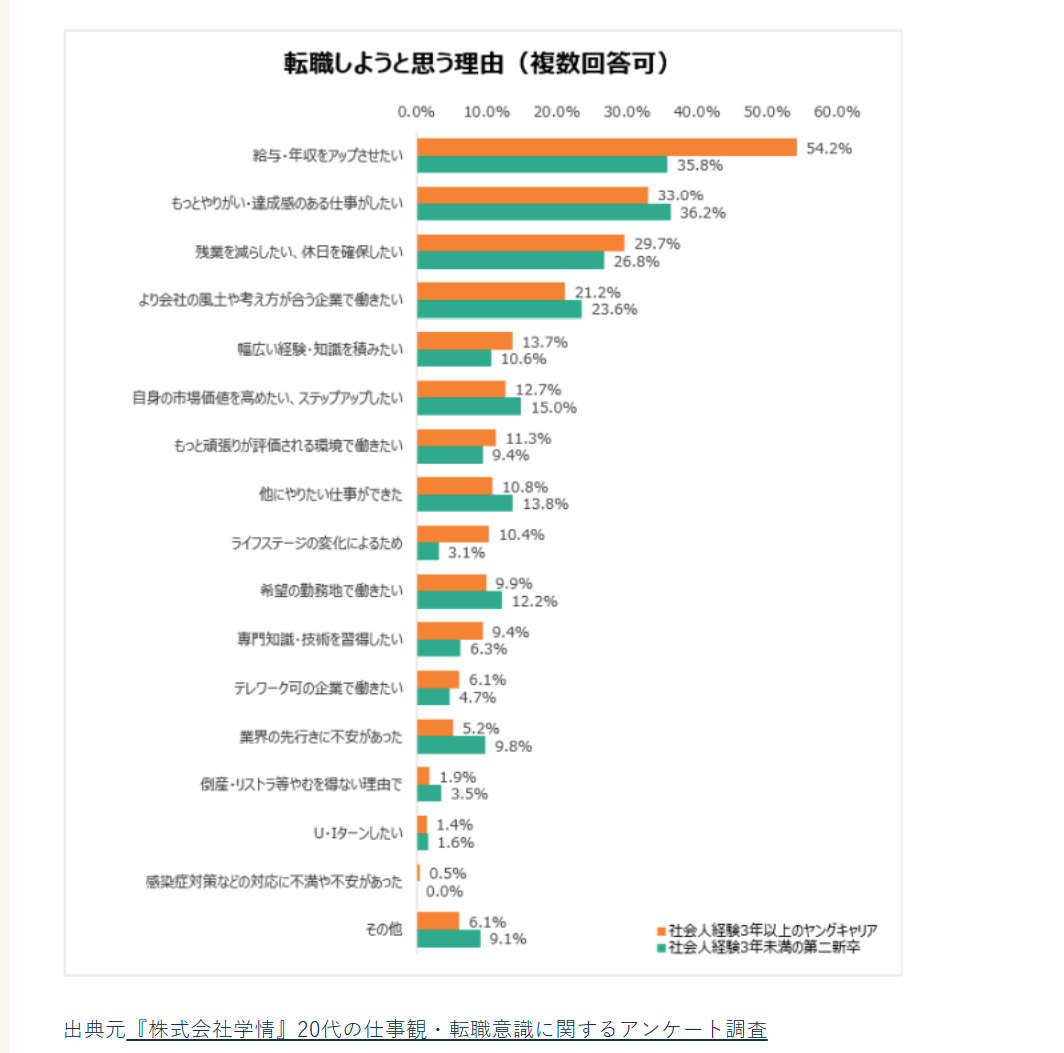

実際に、厚生労働省の調査によると、新卒者の3年以内離職率は約3割で推移しており、その理由には「人間関係になじめない」「仕事内容が合わない」「期待とのギャップ」など、配属に関わるものが多く含まれています。

出典:『株式会社学情』20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査

2. 採用コストの損失

早期離職は、採用にかかった多額の費用を無駄にすることになります。求人サービスの利用料、説明会やイベントの開催費用、面接の人件費など、採用にかかるコストは膨大です。

さらに、入社から離職までに支払った給与や研修費用、後任者を採用するためのコストも考えると、企業にとっては大きな損失となります。

加えて、人材の流出は既存の従業員にも悪影響を及ぼします。周囲のモチベーション低下や、退職の連鎖を引き起こす可能性も考慮すると、配属のミスマッチによる離職を放置することは、組織全体にとって大きな痛手となるのです。

3.従業員のモチベーション低下

配属のミスマッチは、離職にまでは至らなくとも、新入社員のモチベーションを低下させ、組織全体の士気に悪影響を及ぼす可能性があります。

特に新卒社員の場合、教育の一環としてメンターをつけたり、上司がこまめに1on1面談を実施したりしますが、一度下がってしまったモチベーションを再び高めるのは簡単ではありません。その社員のフォローに多くの労力や時間を割くことで、周囲の社員の業務効率が落ちてしまうこともあります。

配属ガチャを防ぐための5つの戦略

配属のミスマッチによる新卒社員の早期離職は、採用コストの損失だけでなく、将来のリーダー候補を失うことにもつながります。ここでは、人事担当者や経営者が実践できる、配属のミスマッチを防ぐための5つの対策を紹介します。

1. ジョブ型雇用の導入を検討する

配属のミスマッチを根本的に解決する方法の一つは、新卒採用に「ジョブ型雇用」を導入することです。これは、職務内容や役割を明確にして人材を採用する手法です。

日本では、まず一括で採用し、入社後に配属を決める「メンバーシップ型雇用」が主流でした。しかし、近年では、配属ガチャや働き方の多様化を背景に、ジョブ型雇用を導入する企業が増加しています。

ジョブ型雇用を導入することで、学生は入社前から仕事内容やキャリアパスを具体的にイメージできるため、配属に関する不安が軽減されます。また、自身のスキルや興味に合った仕事に取り組むことで、ミスマッチやストレスが減り、生産性の向上も期待できます。

ただし、安易な導入は自社の事業計画や採用計画に影響を及ぼす可能性があります。まずは自社の状況や業務ニーズを十分に検討した上で、慎重に進めることが大切です。

以下の記事では、「ジョブ型雇用」について詳しく紹介しています。

2. 選考段階でミスマッチを解消する

選考の段階で、学生が抱く理想と現実のギャップを埋めることも重要です。

仕事内容や社風だけでなく、職種ごとのキャリアパスや仕事の具体的な流れを丁寧に伝えましょう。例えば、「希望とは異なる部署に配属された後、1年で希望部署に異動した」といった具体的な事例を共有することで、学生は自身の許容範囲を判断できます。

近年は「売り手市場」が続いているため、企業側も自社を良く見せたい気持ちになりがちです。しかし、事実を率直に伝えることが、配属に関する不安を払拭し、入社後のミスマッチを防ぐ鍵となります。

3. 客観的な適性検査を活用する

エントリーシートや面接だけでは、学生の適性を見極めるのは困難です。客観的な視点から性格や適性を分析できる適性検査を導入すると良いでしょう。

適性検査を活用することで、性格、価値観、適職、ストレス耐性などを客観的に把握し、適材適所の配属を実現できます。学生本人が気づいていない潜在的な適性が見つかることもあります。また、適性検査のデータは、配属の理由を論理的に説明する際の根拠としても役立ちます。

4. 入社前に配属先を告知する

多くの企業は、入社後や研修後に配属先を発表しますが、内定通知後や内定式のタイミングで伝えることも検討すべきです。

入社前に配属先を伝えることで、学生はキャリアや業務を具体的にイメージでき、入社までの不安を軽減できます。企業側にも、内定辞退の防止や入社意欲の向上といったメリットが期待できます。

5. 1on1で配属の理由を丁寧に説明する

新卒社員と1対1で面談(1on1)を行い、配属先について詳しく説明することも有効です。

面談では、以下の点を具体的に伝えましょう。

- 選考で評価した点と、配属先での期待

- 配属先でどのようなキャリアパスが描けるか

適性検査のデータや希望を考慮した背景を丁寧に説明することで、学生は納得感を得やすくなります。たとえ希望とは異なる配属であっても、その決定に明確な根拠があれば、不信感を抱かれにくくなります。

逆に、「事業計画のため」「まずは経験を積んでほしい」といった一方的な説明では、「会社都合で決められた」と不信感につながる可能性があります。対話を通じて質問や疑問に丁寧に答えることが、信頼関係を築く鍵となります。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

「辞めたい」と相談されたときに人事が取るべき対応

「配属ガチャにハズれた」という理由で、新卒社員が「辞めたい」と相談してきた場合、人事としてどのように対応すべきでしょうか。ここでは、人事担当者が実践すべき3つの対応策を紹介します。

1. 1on1で悩みの本質を深く掘り下げる

新卒社員から「辞めたい」と相談されたら、まずは1on1を実施し、じっくりと話を聞きましょう。この際、「甘えている」「どの会社でも同じだ」といった否定的な言葉は厳禁です。このような発言は、かえって社員を追い詰めてしまい、離職を決定づけることになります。

まずは、新入社員の感情や状況に共感を示しながら、悩みの本質を探っていくことが大事です。

たとえば、「希望通りの配属にならず、つらい思いをさせてしまい申し訳ない。部署が希望と違うことが一番の理由だと思いますが、具体的に何がつらいと感じていますか?会社として何かできることはありますか?」といったように、「共感」と「質問」の流れで話を深掘りします。

表面的な理由だけでなく、人間関係の悩みや上司との相性といった、より深い要因が隠されている可能性もあります。悩みを丁寧にヒアリングし、その社員が将来どのような成長やキャリアパスを望んでいるのかを把握することで、離職を防ぐための具体的なサポート策を提案できます。

2. 異動や社内ジョブチェンジの可能性を伝える

希望とは異なる部署に配属され、将来に不安を抱いている新卒社員には、異動や社内ジョブチェンジの可能性を伝えて安心感を与えましょう。

ただし、実現不可能な約束はしてはいけません。安易に期待させるような発言は避け、現時点での可能性と、それが叶うための条件を具体的に伝えることが大切です。

たとえば、営業職を希望していたのに生産管理部門に配属された社員には、「今の部署で製品の製造プロセスを深く理解することは、将来営業になったときに強力な武器になります」といったように、現在の経験が将来のキャリアにどう役立つかを具体的に説明します。

その社員が描くキャリアプランに合わせて、「現在の部署で〇〇のスキルを身につければ、〇ヶ月後に異動のチャンスがある」といった具体的な道筋を示すことで、前向きな気持ちで仕事に取り組めるようになります。

3. 同じ悩みを乗り越えた先輩との面談を設定する

新卒社員と同じような悩みを抱えていた先輩社員と話す機会を設けるのも効果的です。同じ経験をした先輩のリアルな声は、何よりも新入社員にとっての支えになります。

先輩社員から、当時の心境や悩みをどう乗り越えたのか、具体的な解決策などを聞くことで、新入社員は自分だけではないと感じ、前向きな姿勢で自身のキャリアに向き合えるようになります。メンターとして定期的に交流する機会を設けることで、継続的なサポート体制を築くこともできるでしょう。

まとめ

近年、働き方や価値観の変化に伴い、多くの若手社員は「会社への貢献」だけでなく、「仕事を通じて自己実現をすること」を重視する傾向にあります。

そのため、希望と異なる部署に配属されると、大きなショックやモチベーションの低下、精神的ストレスを抱え、最悪の場合、早期離職につながることもあります。人事異動は事業計画に基づいて行うものですが、企業側の都合だけで一方的に配属を決定すると、新入社員は強い不安や不満を抱いてしまいます。

配属のミスマッチによる新入社員の早期離職を防ぐためには、個人の希望や適性だけでなく、配属先の状況や既存社員との相性など、多角的な視点から最適な配置を検討することが非常に重要です。

社員一人ひとりの才能を活かし、配属のミスマッチを防ぐには、多角的な情報に基づいた戦略的な人事配置が不可欠です。

「まるごと人事」は、社員のスキル、希望、性格といった多岐にわたる情報を一元管理し、最適な人材配置をサポートします。部署ごとの人員構成や業務内容も可視化することで、感覚や経験に頼るだけでなく、客観的なデータに基づいた人事戦略を実現します。

「配属ガチャ」を「配属マッチング」に変え、社員が最大限に能力を発揮できる環境を「まるごと人事」で実現しませんか?

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【2025年版】採用ツール210種類を一挙公開!採用ツールカオスマップ

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

採用計画の立て方を徹底解説!9つのステップと求める人材を採用するためのポイント

- 採用企画

【2025年最新版】【中途採用・人事】担当者におすすめの本19選

- 採用企画

ベンチャー企業の人手不足を解消するには?採用を成功に導く方法を紹介

- 採用企画

採用担当者の業務内容を徹底解説!人事担当との違いや必要なスキル、心構えまで

- 採用企画

ベンチャー企業の中途採用が難しい理由とは?成功のカギは採用戦略!

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル