採用・労務・経理に関するお役立ち情報

採用面接で、候補者が自社で活躍できる人材か客観的に見極める方法として、今、「コンピテンシー面接」が注目されています。

しかし、一般的な面接とは質問の仕方などが異なるため、「具体的なやり方が分からない」「難易度が高く、なかなか導入が進まない」といった課題を感じる企業もあるかもしれません。

この記事では、コンピテンシー面接の定義やメリット・デメリット、そして実施する手順について解説します。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

コンピテンシー面接とは

そもそも「コンピテンシー」とは、自社で成果を上げている人材が共通して持つ「行動特性」を指します。

ある人材が「自社でパフォーマンスを発揮できるか」は、情報処理能力などの普遍的な指標よりも、この「行動特性」に起因することが分かっています。

つまり、採用時に候補者の「行動特性」を見抜くことができれば、将来的に自社で活躍する人材を獲得しやすくなります。企業と候補者のミスマッチを減らし、求める人材を獲得する精度を向上させるためにも、行動特性を評価することは非常に大事です。

この行動特性を見抜く手法の一つが、「コンピテンシー面接」です。候補者の過去の行動、そしてその行動に至った経緯や思考パターンについての質問などを通じて、その人の行動特性を評価します。

コンピテンシー面接はなぜ注目されているのか

コンピテンシー面接が注目されているのは、時代の変化に伴い採用の評価基準が見直されてきたためです。

かつて終身雇用が当たり前だった頃は、応募者の経歴や資格を重視し、「一定のスキルがあれば、入社後に時間をかけて教育すればよい」という採用が主流でした。

しかし、現代は転職が一般的となり、「定年まで一社に留まる」という人材はむしろ珍しい時代です。そのため企業は、短期間で成果を出せる即戦力人材の採用へとシフトしています。また、貴重な人材を定着させるためには、応募者の本質的な性格や自社への適性を入社前に見極め、ミスマッチを防ぐことが不可欠です。

このような背景から、即戦力採用の可能性が高く、ミスマッチも未然に防げるコンピテンシー面接に大きな注目が集まっています。

コンピテンシー面接と従来の面接との違い

従来の面接では、学歴や経歴、面接時の印象、受け答えの仕方といった表面的な情報をもとに評価が行われがちです。志望動機や自己PR、入社後の抱負などが主な質問内容となり、面接官の主観によって評価がぶれることも少なくありません。

一方、コンピテンシー面接では、過去の具体的な行動やその背景、状況を深掘りする質問を通じて、自社が求める適性能力の有無やハイパフォーマーとの共通点を把握します。これにより、すべての面接官が共通の評価基準で応募者を判断でき、評価のブレを防ぐことができます。

例えば、「前職で最も力を入れたこと」という質問に対し、従来の面接では取り組みの概要が語られ、面接官によって評価が分かれることがあります。しかし、コンピテンシー面接では、具体的な行動特性を判断基準とするため、企業側は先入観にとらわれずに応募者の経験と能力を客観的に評価できるのです。

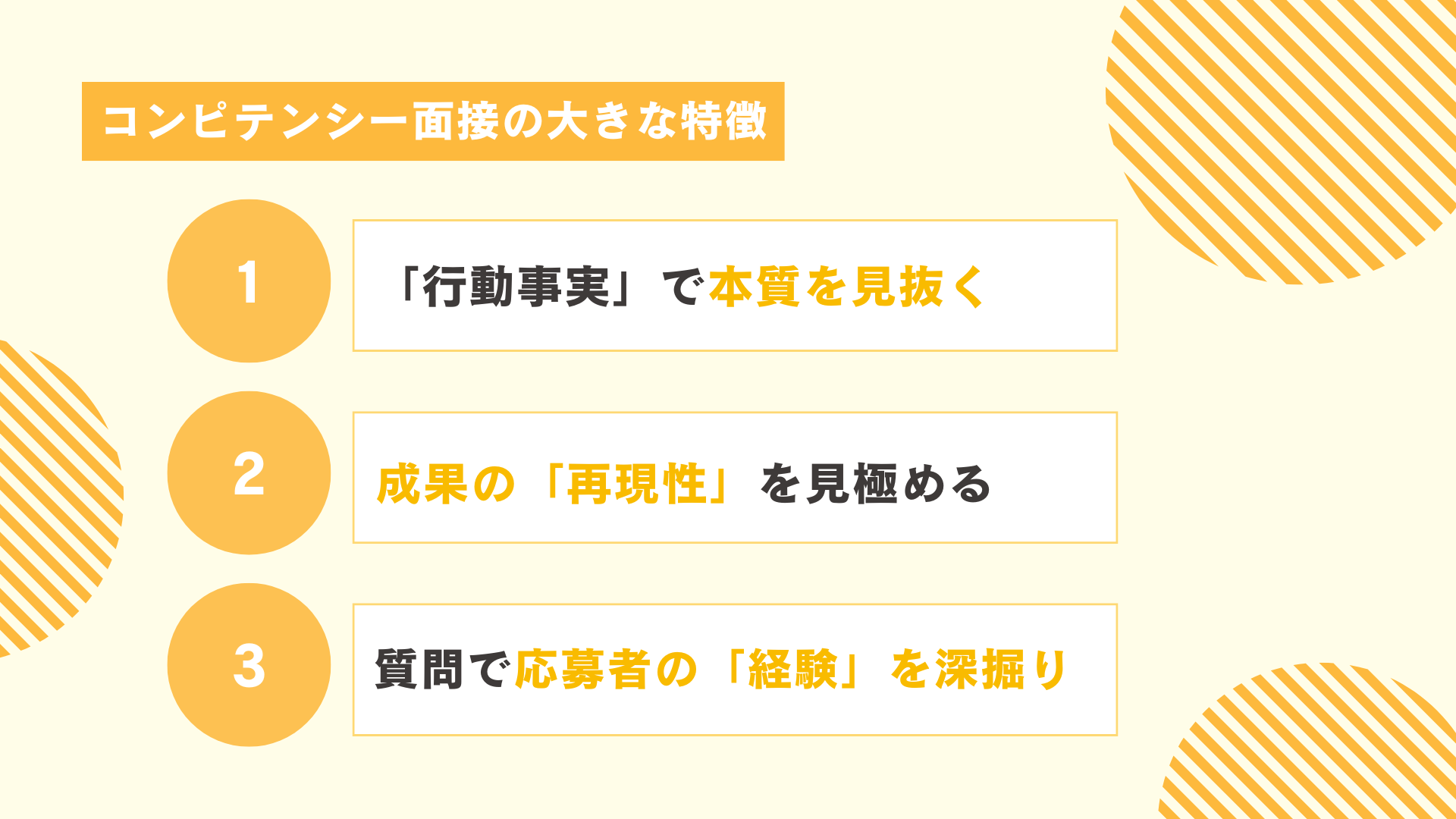

コンピテンシー面接の大きな特徴

従来の面接とは異なる、コンピテンシー面接の大きな特徴をまとめました。

「行動事実」で本質を見抜く

人は誰しも、一度相手に「良い」または「悪い」印象を持つと、その印象に合わない情報を無意識に排除してしまう傾向があります。

従来の面接では、このような無意識の思い込みや偏見(アンコンシャスバイアス)が働きやすく、応募者を客観的に評価できない点が大きな課題でした。

しかし、コンピテンシー面接では、雰囲気や第一印象といった表面的な情報は評価の参考にはなりません。「過去の行動事実」のみに基づいて評価するため、これらの情報に惑わされることなく、応募者を客観的に見極めることが可能です。

成果の「再現性」を見極める

仕事で大きな実績があったとしても、それが「再現性のないもの」であれば、入社後にその経験を活かすことは難しいでしょう。従来の面接では、職務経歴書に記載された経験が重視されがちで、成果の「再現性」までは十分に評価できないケースが少なくありませんでした。

一方、コンピテンシー面接では、実績の規模よりも「再現性」を重視します。

再現性が高いかどうかを見極めるため、「チームでどのような役割を担っていたか」「どのような理由で、どのような行動を起こしたのか」といった点を詳しく掘り下げていくのが、コンピテンシー面接の大きな特徴です。

質問で応募者の「経験」を深掘り

従来の面接では、「入社したら、どのような貢献ができると思いますか?」「新しい業務を任されたらどうしますか?」といった未来志向の質問をすることがありました。

しかし、これらの質問からは応募者の「入社への意欲」や「発想力」は分かっても、実際の「行動事実」や「実力」を把握するのは困難です。

一方、コンピテンシー面接では、応募者の「過去の行動事実」を評価するため、基本的に「過去の経験」を聞く質問のみを行います。このように「考える」質問ではなく、「思い出す」質問をするのがコンピテンシー面接の大きな特徴です。

具体的には、「過去1〜2年で最も注力したことは何か」「どのような課題があったのか」「その課題解決のために何をしたのか」といった質問を通じて、応募者の本質に迫ります。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

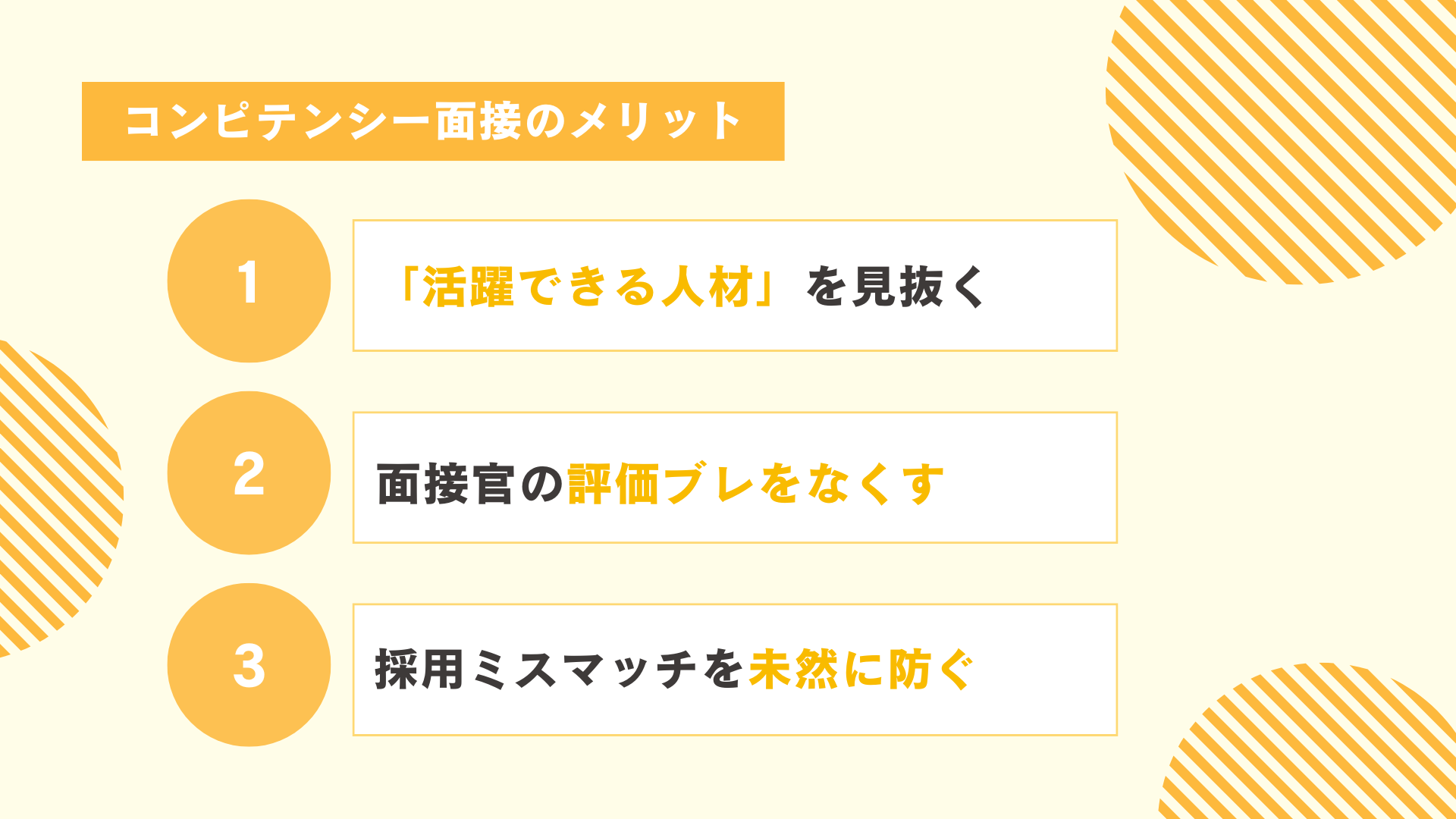

コンピテンシー面接のメリット

従来の面接と比べたコンピテンシー面接の主なメリットは、以下の3点です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.「活躍できる人材」を見抜く

コンピテンシー面接では、第一印象や学歴、スキルといった表面的な情報ではなく、あくまで「過去の行動事実」に基づいて評価します。

応募者に具体的な行動を「思い出させる」質問をすることで、その行動特性や再現性を事実ベースで把握し、本質を見極める効果が期待できます。

また、「過去の経験」を深く掘り下げるため、職務経歴書や自己PRの内容と実際の経験との矛盾点も見抜きやすくなるでしょう。

2.面接官の評価ブレをなくす

コンピテンシー面接では、評価基準となる「コンピテンシーモデル」を事前に策定するのが一般的です。

このモデルに基づいて採用判断を行うため、面接官の主観が合否に影響しにくく、面接官ごとの評価の一貫性を保ちやすくなります。

3.採用ミスマッチを未然に防ぐ

コンピテンシー面接は、社内で活躍する人材に近い行動特性(コンピテンシー)を持つかどうかを見極める面接手法です。

この手法の強みは、応募者の行動特性と自社のハイパフォーマーの共通点や合致率に基づいて、根拠ある採用判断ができる点にあります。「前職で大きな成果を出したから自社でも活躍するだろう」「大手企業出身だから有能だろう」といった主観に頼らないため、採用後のミスマッチ防止にも繋がります。

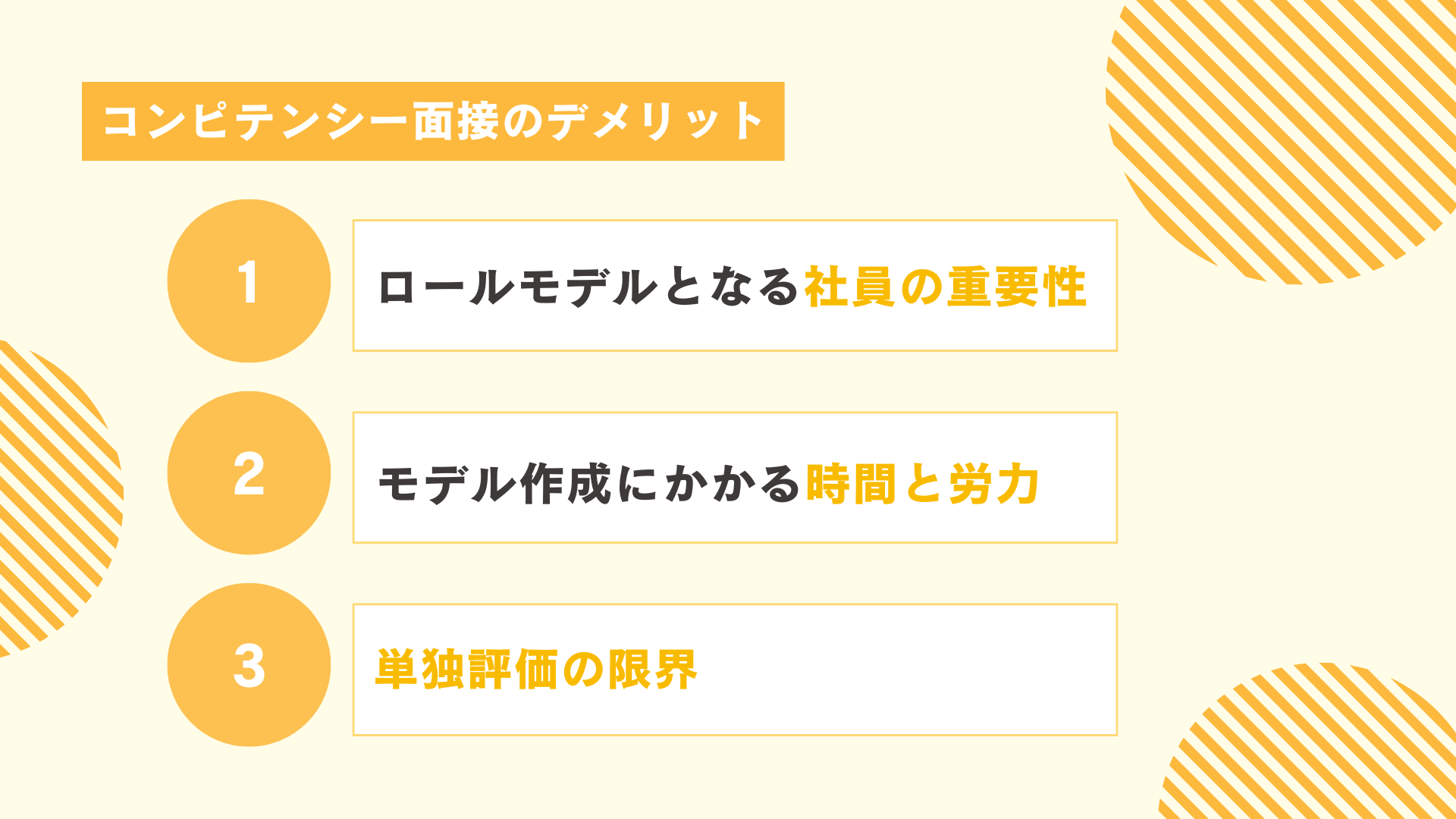

コンピテンシー面接のデメリット

コンピテンシー面接には多くのメリットがある一方で、いくつかデメリットも存在します。ここでは、特に重要な3つのデメリットをお伝えしますので、それぞれしっかり押さえておきましょう。

1.ロールモデルとなる社員の重要性

コンピテンシー面接を成功させるには、どのような行動特性を持つ社員をロールモデルとして設定するかが非常に重要です。求める人材像とかけ離れた社員を選定してしまうと、評価基準がぶれてミスマッチを引き起こす原因となります。

また、適切なロールモデルを選定できたとしても、ハイパフォーマーへのヒアリングが不十分では意味がありません。評価基準を明確にするためにも、彼らが普段から意識している行動や、それに至る思考などを詳しく聞き出す必要があります。この点が不十分なまま評価基準を決めても、やはりミスマッチは避けられないでしょう。

このように、コンピテンシー面接を成功させるには、適切なロールモデルの選定と、徹底的なヒアリングが大切です。

2.モデル作成にかかる時間と労力

コンピテンシー面接では、職種や役割ごとに「コンピテンシーモデル」を設定する必要があります。

導入前には、「ハイパフォーマーの特定と行動特性の分析」「ハイパフォーマーへのヒアリング」「行動特性に基づいた質問の作成」といった準備が不可欠です。これらの準備を募集する職種・役割ごとに行うため、制度導入には相応の時間と労力がかかります。

そのため、慢性的な人材不足に悩む企業や、急な欠員補充が求められる場合には、コンピテンシー面接は適していない可能性があります。

これらのデメリットも踏まえた上で、コンピテンシー面接の導入を検討するとよいでしょう。

3.「コンピテンシー面接」単独評価の限界

コンピテンシー面接だけで採用可否を判断するのは、現実的には難しいでしょう。志望度や第一印象、人柄なども含めて総合的に判断したいと考える企業が多いのではないでしょうか。

そのため、複数回の面接の中にコンピテンシー面接を取り入れる企業も少なくありません。たとえば、一次面接をコンピテンシー面接にするなど、一般的な面接と組み合わせることで、より多角的な評価が可能になります。

コンピテンシー面接導入の手順

コンピテンシー面接導入は、どのような手順で導入すべきか紹介します。

1.「自社らしさ」を反映したコンピテンシー定義

コンピテンシーを定義するには、自社で活躍している人材や今回採用したいターゲットに近い人材の共通行動特性を特定する必要があります。

具体的には、そうした人材へヒアリングを行い、以下の点を中心に共通する行動特性を探し出しましょう。

- どのような行動をしたか

- 行動を起こしたきっかけは何か

- どのような工夫をして達成したか

- どのように考えて行動したのか

ただし、定義が募集要項と合致しない場合、採用ミスマッチの原因となります。コンピテンシーの定義を定める際は、自社の社風、風土、ビジョン、理念とも合致しているかを必ず確認してください。

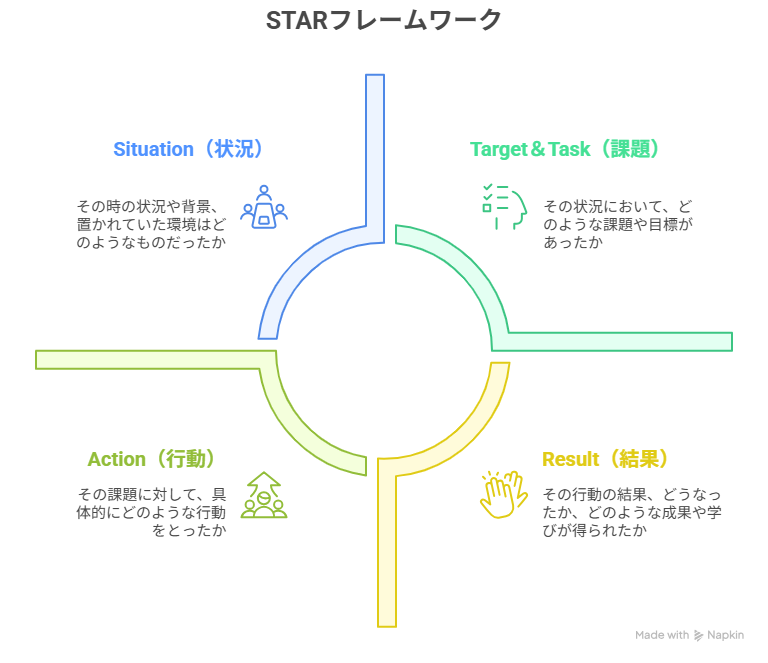

2.STARフレームワークを活用した質問設計

STAR法は、コンピテンシー面接でよく用いられるフレームワークです。これは「Situation(状況)」「Task(課題)」「Action(行動)」「Result(結果)」の頭文字を取ったもので、応募者の過去の行動に焦点を当て、この4つの観点から質問を重ねることで、その行動特性を深く見極めます。

3.公平な評価のための基準設定

次に、面接官による評価のブレを防ぐため、評価基準を設定します。

複数の職種やポジションで募集を行う場合は、それぞれに評価基準を設けましょう。採用基準は、「〇〇と回答した場合、評価は5とする」のように、点数ごとに具体的な回答例を示すと、面接官は評価しやすくなり、採否判断の精度も高まります。

応募者の評価には、コンピテンシーレベルの活用が有効です。コンピテンシーレベルとは、行動特性を以下の5段階に分けた指標です。

| レベル | 行動の種類 | 説明 |

|---|---|---|

| レベル1 | 受動行動 | 指示に従い、自ら課題発見や提案をしない、受け身の行動。 |

| レベル2 | 通常行動 | 与えられた業務をミスなくこなし、マニュアル通りに正確に業務を遂行する行動。 |

| レベル3 | 能動行動 | 自己設定目標に向け、指示を待たずに積極的に取り組み、複数の選択肢から対応策を講じる行動。 |

| レベル4 | 創造行動 | 自らの役割を超え、周囲に良い影響を与えながら、状況に変革をもたらす創意工夫を行う行動。 |

| レベル5 | パラダイム転換行動 | 既存の枠組みや常識を覆し、独自の提案で組織に新しい価値をもたらす、非常に希少な行動。 |

この5段階の評価基準を用いることで、評価のばらつきを最小限に抑え、より効果的な判断が可能になります。

4.面接官の選定と育成

コンピテンシー面接は、一般的な面接とは評価基準、対象、質問内容が異なります。そのため、実施に際しては、面接官にコンピテンシー面接の概要と目的を事前にしっかり理解してもらう必要があります。

目的通りのコンピテンシー面接を実現するためには、以下のような取り組みが効果的です。

- ロールプレイングの実施

- 質問項目や評価シートへの事前確認

- 評価基準の共有と徹底

これらの準備を行うことで、面接官は迷うことなく、一貫性のある評価が可能になるでしょう。

5.面接の実施

準備が整ったら、実際にコンピテンシー面接を行い、応募者を評価します。

事前に定めたSTAR法に基づいた質問を通じて、応募者の過去の行動や経験を深く掘り下げていきましょう。コンピテンシー面接は質問が多くなりがちなため、圧迫面接にならないよう、雰囲気作りや質問の仕方、面接官の態度には十分に配慮することを心がけましょう。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

コンピテンシー面接の質問例

コンピテンシー面接を効果的に実施するためには、事前に策定したハイパフォーマーモデルや評価基準に基づいた質問を用意すべきです。これにより、応募者が仕事を効果的に遂行するために不可欠なスキル、行動特性、価値観を多角的に把握できます。

実際のコンピテンシー面接で最もよく用いられるのが、「STAR法」と呼ばれるフレームワークです。STARとは、Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)の頭文字を取ったもの。このメソッドを用いることで、一つの具体的な経験について、「どのような状況だったのか」「どのような課題があったのか」「その課題に対してどのような行動をとったのか」「その行動の結果どうなったのか」を深掘りして質問できます。

ここでは、STAR法に沿って、コンピテンシー面接における質問内容と具体的な例について解説します。

🔷 Situation(状況)

応募者が置かれていた状況や背景を把握することで、その環境下での役割や仕事への取り組み方、組織への適応力を探ります。

質問例:- 前職で、あなたが関わったプロジェクトの状況や背景について教えてください。

- あなたが所属されていた組織の体制や雰囲気はどのようなものでしたか?

- そのプロジェクトや業務における、あなたの役割やポジションは何でしたか?

- 自身の置かれた状況を客観的に把握し、具体的に説明できるか。

- 組織やチームの中での立ち位置を理解しているか。

- 環境と役割の関連性を理解しているか。

🎯 Target & Task(課題)

応募者が直面した課題や目標を明確にすることで、課題認識能力や目標設定に対する姿勢を測ります。

質問例:- その状況下で、どのような課題に直面しましたか?

- その課題は、なぜ発生したのだと思いますか?

- 課題の難易度や緊急性、与えられた目標は何でしたか?

- 課題を具体的に把握・分析できているか。

- 目標設定にどう向き合っていたか。

- 課題の本質を見抜く論理的思考があるか。

🚀 Action(行動)

課題や目標に対し、応募者が具体的にどのような行動をとったかを掘り下げます。実行力、主体性、ストレス耐性、対応力などを評価します。

質問例:- 課題や目標に対し、どのような行動を取りましたか?

- 最も苦労した点は何でしたか?どう乗り越えましたか?

- 予期せぬトラブルへの対応は?

- チーム・他部署との連携は?

- 行動の一貫性と具体性があるか。

- 困難な状況下での主体性や柔軟性。

- 計画的・論理的に動けるか。

- 協調性やリーダーシップを発揮できているか。

🏁 Result(結果)

応募者の行動によってもたらされた成果や、その結果からの学びを通して成長意欲・自己認識力を見極めます。

質問例:- あなたの行動によって得られた成果を教えてください。

- その結果に対する周囲の評価は?

- そこから得た学びや、今後の活かし方は?

- やり直すなら、他にどうしたいですか?

- 結果を具体的に説明・数値化できるか。

- 自らの行動と結果の因果を理解しているか。

- 成功だけでなく失敗からも学べているか。

- 自己認識力・成長意欲を持っているか。

これらの質問を通じて、応募者の経験や能力を多角的に引き出し、貴社で本当に活躍できる人材かどうかを見極めていきましょう。

まとめ

人材不足の現代において、企業は必要な人材を効率的に獲得するという課題に直面しています。その解決策の一つがコンピテンシー面接です。

これは採用精度を高めるだけでなく、自社で活躍する社員の行動特性を理解し、行動規範を見直すきっかけにもなります。導入には労力と時間がかかりますが、ベースは「自社の活躍人材」であり、適切な手順を踏めばどの企業でも導入は可能です。準備過程で、自社のハイパフォーマーや目指すべき人材像が明確になるでしょう。着実に採用戦略を強化していきましょう。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

内定者フォローの目的や流れ、内定辞退を防ぐためのポイントを解説

- 面接・面談

- 採用オペレーション

面接官トレーニングの効果的な実施方法|必要なスキルから研修内容・成功のポイントまで

- 面接・面談

【第1弾】スタートアップ採用ブック:優秀な人材を獲得するための完全ガイド(165ページ)解説

- 面接・面談

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用広報

エンジニア採用のカジュアル面談とは|成功に導く5つのポイントや質問項目を解説

- 面接・面談

施工管理の面接で効果的な質問|採用担当者が押さえるべき準備・注意点

- 面接・面談

採用面接の日程調整メールの書き方やおすすめのツールを紹介

- 面接・面談

- 採用オペレーション