採用・労務・経理に関するお役立ち情報

近年、女性役員の比率や女性の採用数を増やす企業が増えています。これは、人手不足の解消や企業イメージの向上につながるからです。

しかし、女性は出産・子育てや身体の不調など、さまざまなライフステージや健康面が仕事に影響を与えることがあります。

これらの課題を解決し、女性の採用を成功させるためには、企業はどのような取り組みを行うべきなのでしょうか?

本記事では、女性採用が注目される背景や、成功に導くためのポイント、そして具体的な課題について解説します。

「女性の採用を推進したいが、何をすれば良いかわからない」とお悩みの採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

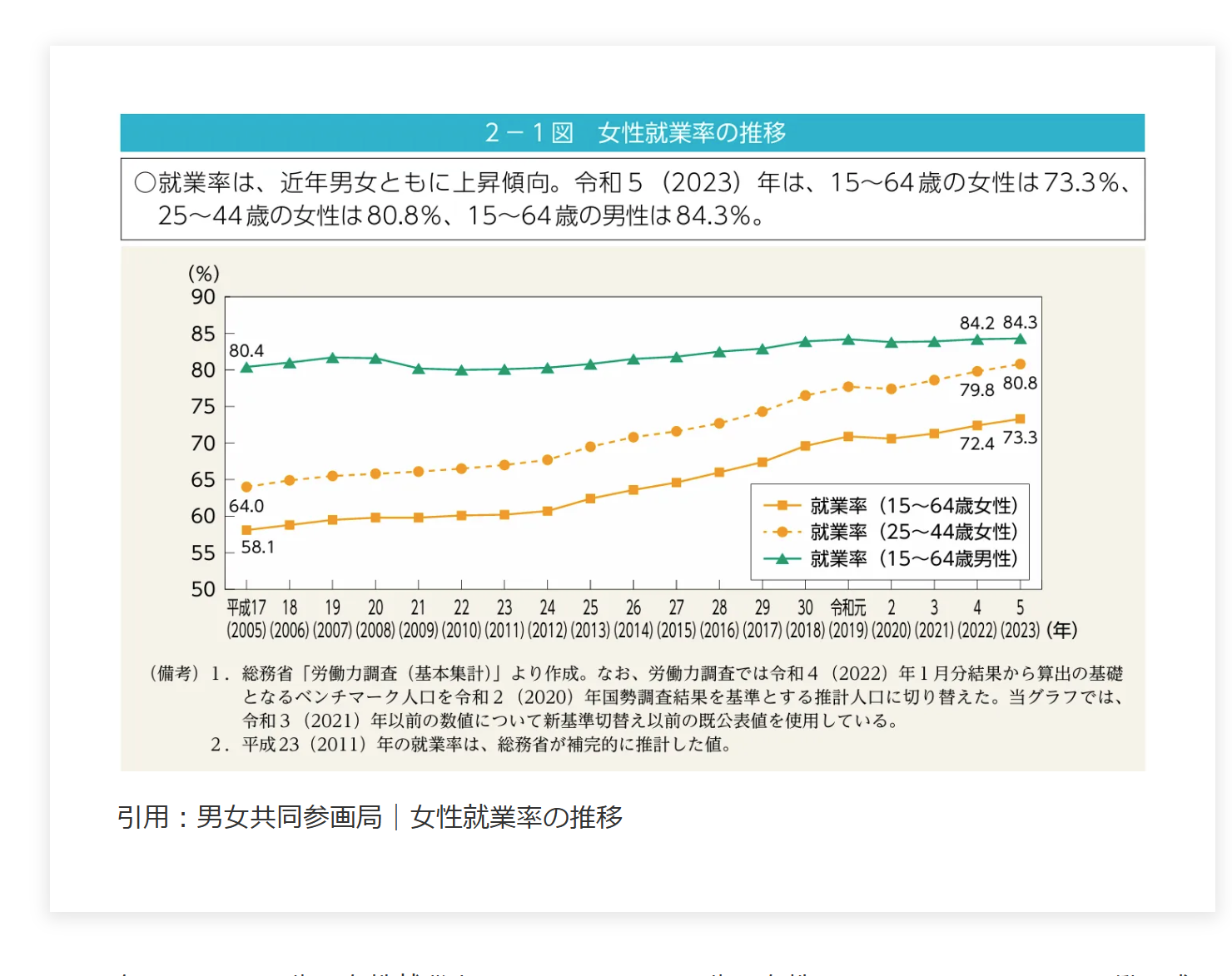

女性採用率の推移

男女共同参画局の以下のグラフが示すように、過去18年間で女性の就業率は上昇しており、この傾向は各企業の採用活動にも影響を与えています。

2023年では、15〜64歳の女性就業率は73.3%、25〜44歳の女性は80.8%となっています。特に働き盛りの年代での就業率が高いのが特徴です。

全体的には、新型コロナウイルスが流行し始めた2020年のみ一時的に減少しましたが、その後は再び上昇傾向にあります。今後も女性の就業率はさらに上がると予想されます。

女性の採用が求められる背景

2020年5月に女性活躍推進法が改正され、女性の積極的な採用や活躍促進に向けた行動計画の提出、情報公表の義務化の対象企業が拡大されました。さらに、管理職における女性の割合を増やす取り組みも進められており、日本社会全体で女性活躍の推進が強化されています。

少子高齢化による働き手不足の深刻化

現代の日本社会は、少子高齢化によって働き手不足が深刻な問題となっています。

厚生労働省の「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、出生数は平成28年から減少傾向が続き、令和6年には約68万人と過去最少を記録しました。一方で高齢化も急速に進んでおり、同省の「令和6年版高齢社会白書」によれば、令和4年における平均寿命は男性81.05年、女性87.09年ですが、令和52年には男性85.89年、女性91.94年になると見込まれています。

働き手不足は企業の生産性を低下させ、停滞を招くため、女性の採用を促進し、人手不足に対処することが求められています。

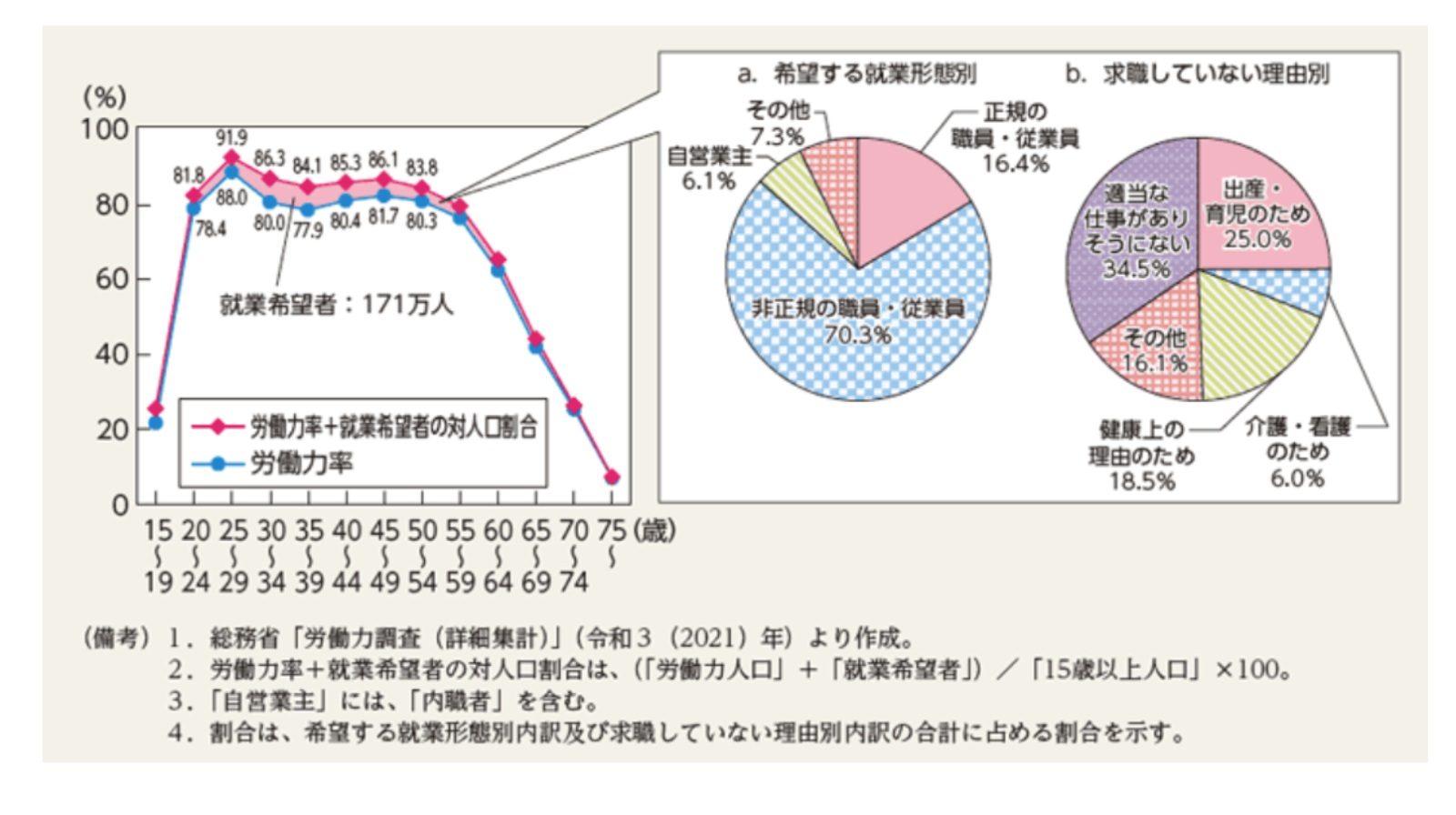

労働力として十分に活用されていない女性の存在

出産や育児、介護などを理由に、働きたくても働けていない女性は多く存在します。以下のグラフは、「男女共同参画白書」の2021年における、年齢別の女性の労働力率と就業希望者のデータです。

労働力率(青の折れ線)は、子育てをする女性が増える30代前半から40代前半にかけて落ち込む一方、就業希望者(赤の折れ線)は30代〜40代で特に落ち込んでいるわけではありません。

就業希望者は171万人に上り、求職していない理由として「出産・育児のため」が25%、「介護・看護のため」が6%を占めています。このことから、多くの女性が家庭の事情で就業したくてもできていない現状がわかります。

ダイバーシティ推進の重要性

ダイバーシティとは、一般的に「多様性」と訳されます。企業の経営においては、「多様な属性を持つ人材の活用促進」を指します。

属性とは、性別、年齢、人種、性格、価値観、能力など、さまざまな要素を意味します。一人ひとりの個性や考え方を活かすことで、社会をより豊かにしていこうという考え方です。女性の活躍推進は、このダイバーシティ推進施策の一環と言えます。

女性採用がもたらす9つのメリット

女性採用に力を入れることは、既存の仕組みを変える負担よりも、はるかに大きなメリットを企業にもたらします。実際、女性役員比率が高い企業は、ROE(自己資本利益率)やEBITマージン(本業の収益力)が高くなるというデータもあります。

ここでは、女性採用を積極的に進めることで得られる9つのメリットを整理してご紹介します。

1. 人材不足の解消

女性の就業者数は年々増加しており、全就業者の約45%を占めています(総務省「労働力調査2023年度平均」)。性別にとらわれず多様な人材を採用することで、人手不足を根本的に解消し、企業の持続的な成長につなげられます。

2. 多様な働き方推進のきっかけ

女性が働きやすい環境を整えることは、全従業員にとってプラスになります。特に、共働き世帯が増加する現代において、出産・育児に関する制度を見直すことは、男性社員のニーズにも応えることになります。柔軟な働き方を導入することで、従業員満足度の向上や離職率の低下にもつながるでしょう。

3. ダイバーシティの実現

女性採用に力を入れる過程で、企業は自然とダイバーシティ(多様性)への関心を高めます。性別だけでなく、国籍、ライフスタイル、価値観といった多様な背景を持つ人材を受け入れる土壌が形成され、イノベーションの創出や企業価値の向上という好循環を生み出します。

4. 新たな視点の獲得

女性の視点を意思決定に取り入れることで、新たな商品やサービスが生まれる可能性が広がります。例えば、美容家電メーカーでは、女性を積極的に開発チームに起用することでヒット商品を生み出しました。社内業務においても、これまで見過ごされがちだった課題を発見し、業務改善につなげられます。

5. 企業イメージの向上

女性採用に前向きな姿勢は、「働きやすい会社」というプラスのイメージを外部にアピールします。国が認定する「えるぼし認定」のような公的な認証制度を取得すれば、信頼性が高まり、特に若手人材の応募獲得に有利に働きます。

6. 女性管理職の増加

女性社員が増えれば、女性管理職の割合も自然と高まります。管理職として活躍する女性は、社内外のロールモデルとなり、若手社員のモチベーション向上や離職防止に貢献します。また、女性管理職がいることで、ライフイベントに関する相談がしやすくなるなど、より働きやすい職場環境が生まれます。

7. 生産性の向上

内閣府男女共同参画局の調査によると、女性役員比率が高い企業ほど、ROEやEBITマージンが高い傾向にあります。女性の視点を取り入れることで、既存業務の無駄が見つかり、業務効率化が進むことも。特に子育て中の女性が多い部署では、効率化への意識が高まりやすく、生産性向上に貢献します。

8. 成長戦略のブラッシュアップ

変化の激しい現代において、男性だけの意見ではなく、多様な視点を取り入れることは企業の成長に不可欠です。女性の意見を取り入れることで、柔軟な発想が生まれ、新たなビジネスモデルやサービスの開発につながり、企業の成長戦略をより強固なものにします。

9. 公的機関からの優遇

女性活躍を推進する企業は、「えるぼし認定」など、公的な評価を受けることができます。認定企業は、公共調達での加点や、日本政策金融公庫からの低利融資といった優遇措置を受けられます。また、企業イメージが向上することで、採用活動やビジネスにおいても有利に働くでしょう。

女性採用でのデメリット・リスク

女性採用を検討する際、結婚や出産などのライフイベントによる離職を懸念する企業は少なくありません。しかし、こうしたリスクは、適切な対策によって最小限に抑えることが可能です。

データから見る女性の就業継続率

厚生労働省が2020年に実施した調査(21世紀成年者縦断調査)によると、結婚後も就業を継続している女性の割合は81.9%に上ります。内訳は以下の通りです。

- 同一の仕事を継続:70.7%

- 転職:14.8%

- 離職:10.4%

- 不明: 4.1%

このデータから、現代では結婚をしても仕事を辞めない女性が大半であることが分かります。かつては「寿退社」が一般的でしたが、近年では結婚を理由とする離職は減少傾向にあります。

女性が退職する最大の理由

一方で、女性の退職理由トップは「出産・育児のため」であり、これは企業が向き合うべき重要な課題です。

育児中の女性は、子どもの急な体調不良などで早退や欠勤が増える傾向にあります。職場の理解や柔軟な働き方が不足していると、職場に迷惑をかけていると感じ、やむなく退職を選択してしまうケースが少なくありません。

この課題を放置すると、企業は優秀な人材を失うリスクを抱えることになります。

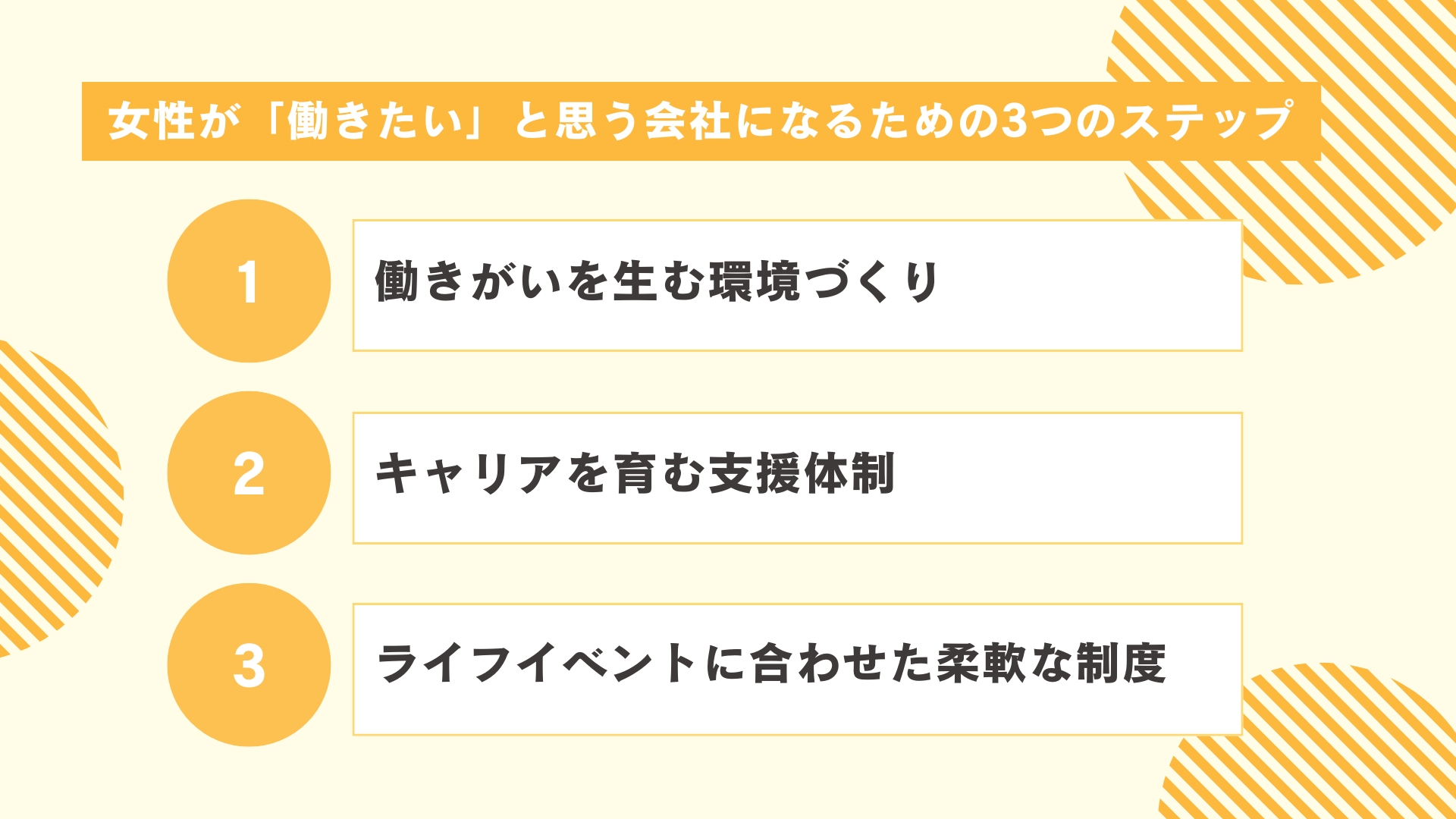

女性が「働きたい」と思う会社になるための3つのステップ

女性採用を増やすには、単に募集枠を広げるだけでは不十分です。女性が意欲を持って長く活躍できる職場環境を整えることが、何よりも重要です。

ここでは、企業が女性採用を本格的に推進するために取り組むべき3つのポイントをご紹介します。

1. 働きがいを生む環境づくり

女性が「この会社で働きたい」と感じる職場は、企業文化全体で築き上げるものです。

まずは、従業員アンケートやヒアリングを通じて職場の課題を洗い出し、柔軟な働き方や福利厚生の導入を進めましょう。また、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍状況を「見える化」し、社内外に公表することで、安心感を提供できます。

2. キャリアを育む支援体制

「女性管理職の割合が少ない」と問題視されるように、キャリアアップの機会は女性採用を増やす上で欠かせない要素です。

ライフワークに合わせたテレワークや時短勤務、社内外の研修・セミナー参加を推奨するなど、社員の自己成長を支援する体制を整えましょう。そして、管理職への積極的な登用など、パフォーマンスを発揮できる機会を積極的に提供することも大切です。

ロールモデルとなる女性管理職の存在は、若手女性社員のモチベーション向上にもつながります。

3. ライフイベントに合わせた柔軟な制度

出産や育児といったライフイベントを経ても、女性が安心して働き続けられるような制度の整備も重要です。

産休・育休明けのサポート体制、企業内託児所、時短勤務・フレックスタイム制、テレワークの導入などを検討しましょう。

また、育休復帰後の再教育制度(リスキリング)や、職種転換支援、セカンドキャリア制度を設けることで、女性が長期的なキャリアプランを描けるようになります。

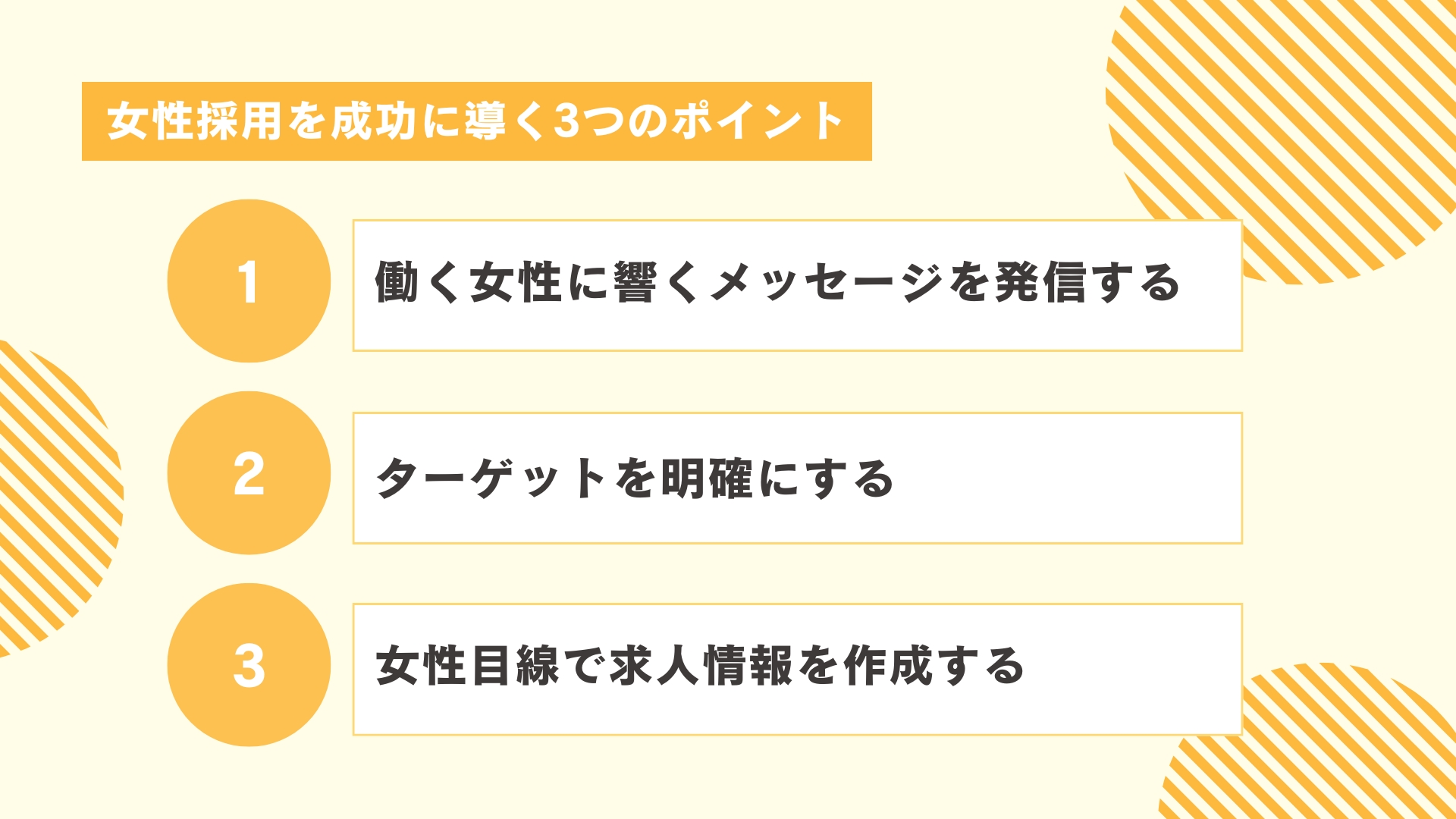

女性採用を成功に導く3つのポイント

現代社会で女性の活躍が期待される中、女性採用を成功させるためには戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、女性の採用を成功に導くための3つのポイントを解説します。

1. 働く女性に響くメッセージを発信する

女性採用を促進するには、企業が提供できる魅力的な条件や制度を明確に打ち出すことが重要です。例えば、ワークライフバランスや育児支援制度、柔軟な勤務形態など、女性が長期的に働きやすい環境をアピールしましょう。求職者が「この会社で働きたい」と思える情報を積極的に発信することが大切です。

2. ターゲットを明確にする

採用活動では、ターゲットとする女性像(ペルソナ)を具体的に設定することが効果的です。年齢や家族構成、キャリア志向など、詳細な人物像を描くことで、求職者のニーズに合ったアプローチが可能になります。

3. 女性目線で求人情報を作成する

求人情報は、女性が安心して応募できる内容にすることが求められます。実際に働く女性社員の声や職場の雰囲気を伝える写真、柔軟な働き方の事例などを掲載し、入社後の働くイメージを具体的に描けるようにしましょう。

女性採用・女性活躍を成功させた企業の事例

女性採用や女性活躍の取り組みを推進するには、すでに成功を収めている企業の事例を学ぶことが有効です。ここでは、厚生労働省が公表している「女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例集」から、業種別の事例を3つご紹介します。

1. 建設業:E社の事例(介護と仕事の両立支援)

E社は、介護に関する制度を法定基準よりも柔軟に運用しています。介護特別休暇や休職、短時間勤務制度を整備することで、従業員が仕事と介護を両立できる環境を実現しました。 また、制度説明会を定期的に開催し、従業員の問い合わせや要望にきめ細かく対応することで、「いざというときに相談できる」安心感を与えています。

2. 情報通信業:G社の事例(従業員主導の環境改善)

G社では、従業員が主体的に参加する「環境改善委員会」を2011年に設立しました。この委員会が中心となり、育児や介護との両立、ハラスメント対策、時間外労働の削減などを推進しています。 その結果、人材の流動性が高いIT業界でありながら、直近数年間の離職率を平均5%程度に抑えることに成功しました。

3. 小売・卸売業:K社の事例(ライフイベントとキャリアの両立)

K社は、育児休業を子どもが3歳になるまで、短時間勤務を小学6年生まで延長するなど、法定基準を上回る制度を導入しました。 さらに、育児休業からの復職者向けセミナーや、制度周知のための上司向け説明会を開催するなど、支援体制を強化しています。これらの手厚いサポートにより、女性従業員の育児休業取得率は100%を達成し、男性の取得率向上にもつながっています。

女性採用に関するよくある質問と回答

女性の活躍推進が叫ばれる一方で、企業側が具体的に何をすべきかわからないという声も少なくありません。ここでは、女性採用に関してよくある2つの質問にお答えします。

Q. 女性を採用すると助成金はもらえる?

2025年5月現在、女性を採用したこと自体に対する直接的な助成金はありません。しかし、女性が働きやすい職場環境を整備する企業に対しては、複数の助成金が用意されています。

両立支援等助成金

仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業に支給されます。主に以下のようなコースがあります。

- 育児休業等支援コース

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

- 介護離職防止支援コース

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

- 不妊治療両立支援コース

- 育休中等業務代替支援コース

【女性の活躍推進助成金(ジョカツ!)】

女性が働きやすい環境を整備するための費用が助成対象となります。

- 対象例:トイレ、洗面所、更衣室、ロッカー、休憩室、ベビールームの設置・改修費用など

Q. 女性を優先的に採用してもいい?

性別によって採用に差をつけることは原則として禁止されています。ただし、「ポジティブ・アクション」と呼ばれる特例措置により、女性の割合が極端に低い職場などで、女性を優先する採用活動が認められる場合があります。

しかし、あくまで「固定的な男女の役割分担を改善する」ことが目的です。単に「女性が欲しいから」という理由で優先採用を行うと、違法となる可能性があるため注意が必要です。

まとめ

女性採用を積極的に進めることは、単なる人手不足の解消にとどまりません。女性ならではの視点を取り入れることで、新たな商品やサービスの開発につながり、企業のイメージアップにも貢献します。

また、多様な働き方を推進する取り組みは、既存の従業員全員にとって働きやすい環境を生み出し、組織全体の活性化につながるでしょう。企業の持続的な成長には、女性の活躍が不可欠です。

他社の成功事例を参考にしたり、利用できる助成金を活用したりして、女性採用を戦略的に進めましょう。

企業の女性採用・活躍推進を成功に導くなら、私たち「まるごと人事」にお任せください。採用戦略の立案から、求人広告の作成、面接代行まで、人事・採用業務をまるごとサポートします。

「まるごと人事」は、貴社のニーズに合わせた最適な採用プランをご提案し、女性が「働きたい」と思う会社づくりを支援します。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用活動のデータ分析の方法と具体的な活用例を紹介

- 採用企画

【採用担当者必見】リクルーター制度とは|メリット・デメリット、導入手順を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

新卒母集団形成完全ガイド|計画から実行までの効果的な方法を徹底解説

- 採用企画

【建設業界向け】おすすめ採用手法5つと選び方、有資格者の採用について

- 採用企画

採用補助金とは|種類・申請条件やステップを徹底解説

- 採用企画

中途採用活動にベストな時期とは?繁忙期・閑散期それぞれの特徴と採用活動のポイントを紹介

- 採用企画