採用・労務・経理に関するお役立ち情報

製造業の現場では深刻な人手不足が続き、採用担当者は限られたリソースで採用活動を進める難しさに直面しています。少子高齢化や若手離れに加え、技能継承や職場環境の課題が重なり、従来の方法では十分な人材確保が難しくなっているのが実情です。

採用活動の質と効率を高めるためには、課題の本質を理解し、現場に合った具体策を講じる視点が欠かせません。本記事では、製造業の人手不足の現状から背景要因、具体的な解決策までを体系的に解説し、採用の成功を支えるための選択肢としてアウトソーシング活用の有効性に迫ります。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

製造業における人手不足の実態と影響

日本の製造業では慢性的な人材不足が深刻な課題として浮上しています。採用の現場では求人を出しても応募が集まらず、現場の稼働率や生産計画に支障が出るケースが目立ち始めています。

経営リスクを未然に防ぐためには、実態を正確に理解し、影響の範囲を把握しておくことが必要です。

ここでは最新の統計データや経営現場の視点から、人手不足の現状と事業運営への悪影響について解説します。

有効求人倍率や労働人口のデータから見る現状

厚生労働省が公表している「一般職業紹介状況(令和7年5月分)」によれば、2025年5月の全国有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月より0.02ポイント低下したと報告されています。求職者一人に対し約1.24件の求人が存在する状況で、人手獲得競争が引き続き強いことを示唆しています。

また、産業別では製造業における新規求人が前年同月比で約10%前後減少しており、労働需給が逼迫している状況が鮮明です。加えて、厚労省の統計によれば、ここ10年間で若年労働力が大幅に減少し、全体の労働人口が減少傾向にあることから、製造業における人手不足が構造的な問題として深刻であるといえます。

参考:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和7年5月分)について

人手不足が経営や現場に及ぼすリスク

人材不足は単なる採用難にとどまらず、経営の根幹にかかわるリスクとなっています。

まず品質面では、熟練者の不足により不良率が上昇する恐れがあります。さらに残された従業員への負担が重くなり、心身の健康を損なうことによる離職が連鎖する事態も少なくありません。

生産効率の低下やコスト増加により事業縮小や撤退に追い込まれるケースも報告されており、継続的な競争力維持が困難になる危険性もあります。顧客満足度の低下や信用の喪失にもつながる問題であり、経営全体に長期的な悪影響を及ぼします。

特に不足している人材タイプと中小企業の苦境

現場で不足が深刻化しているのは、高度な技能を持つ熟練人材や設備管理の専門職です。特に中小企業では、採用競争力が大企業に劣るため、技能者の確保が難航する傾向が強まっています。

一方、大企業ではITやデジタル技術に精通した人材が不足しがちで、DX推進の足かせとなる事例も散見されます。中小企業の場合、採用コストや教育体制の脆弱さがさらに状況を悪化させ、慢性的な人手不足が事業運営の足かせになっているのが現状です。

課題への対応策を講じるためには、人材タイプごとの不足状況を理解する姿勢が重要となります。

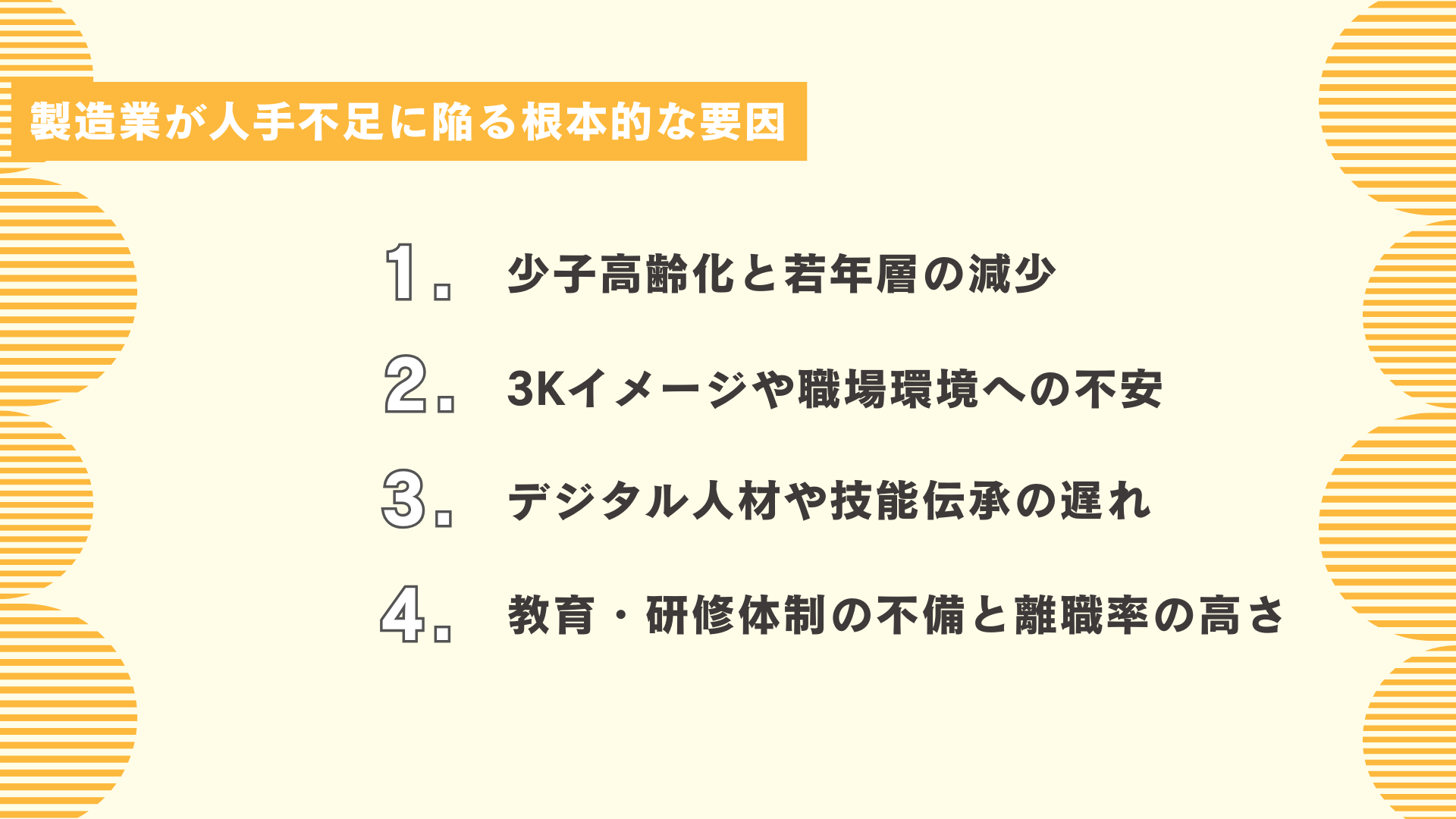

製造業が人手不足に陥る根本的な要因

採用難の原因を正確に把握しなければ、適切な対策は立案できません。

現場で人材が不足する背景には、複数の根本的な要素が絡み合っています。採用担当者が各要因を理解することで、改善に向けた施策の方向性が見えてくるでしょう。

ここでは主に4つの側面から、慢性的な人手不足を引き起こす原因を解説します。

少子高齢化と若年層の減少

日本全体の出生数が減少を続け、高齢化が進行するなかで、労働市場に供給される若年層の数が減り続けています。製造業は、特に20代から30代の割合が低く、若年層の採用が難しくなっているのが実態です。

若い人材の減少は、技能継承の面でも深刻な問題を引き起こし、将来的な生産能力の低下につながるリスクがあります。採用担当者は、構造的な人口減少を前提に人材戦略を再構築しなければなりません。

3Kイメージや職場環境への不安

製造業は依然として「きつい・汚い・危険」といういわゆる3Kのイメージが根強く残っており、若年層から敬遠されやすい傾向があります。加えて、労働時間の長さや休暇の取りにくさなど、ワークライフバランスに対する不安も人材不足の一因です。

近年は、働き方や職場環境の改善を重視する人が増えているため、マイナスイメージが採用の足かせとなっています。求人票に「残業少なめ」「クリーンな作業環境」といった情報があっても、実態が伴わなければ早期離職につながりかねません。

採用活動にあたっては、環境改善と情報発信をセットで進めることが求められます。

デジタル人材や技能伝承の遅れ

デジタル化やスマートファクトリー化の進展にともない、ITスキルやデジタル知識を持つ人材のニーズが急速に高まっています。しかし、製造現場ではこうした人材が十分に確保できていないのが現状です。

一方で、熟練技能者が高齢化で退職し、蓄積されたノウハウが現場から失われつつあることも問題です。新旧両方の人材が不足する状況では、生産効率の低下や品質管理の不安定化が懸念されます。デジタル人材と熟練技能者の双方を意識した採用・育成の仕組み作りが、今後の競争力維持に不可欠です。

教育・研修体制の不備と離職率の高さ

新規採用された人材が短期間で退職するケースが多い背景には、教育・研修の体制が整備されていないという課題があります。現場任せのOJTだけで十分なスキル習得ができず、ミスマッチや不安を抱えたまま離職してしまう事例が目立ちます。

特に中小企業では教育予算や人材が限られており、定着支援が不十分なまま現場に配属する傾向が強めです。採用担当者が意識して、入社後のフォローアップやスキルアップ支援まで視野に入れた施策を打つことで、離職の連鎖を防ぎ、長期的な戦力化につなげることが可能となります。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

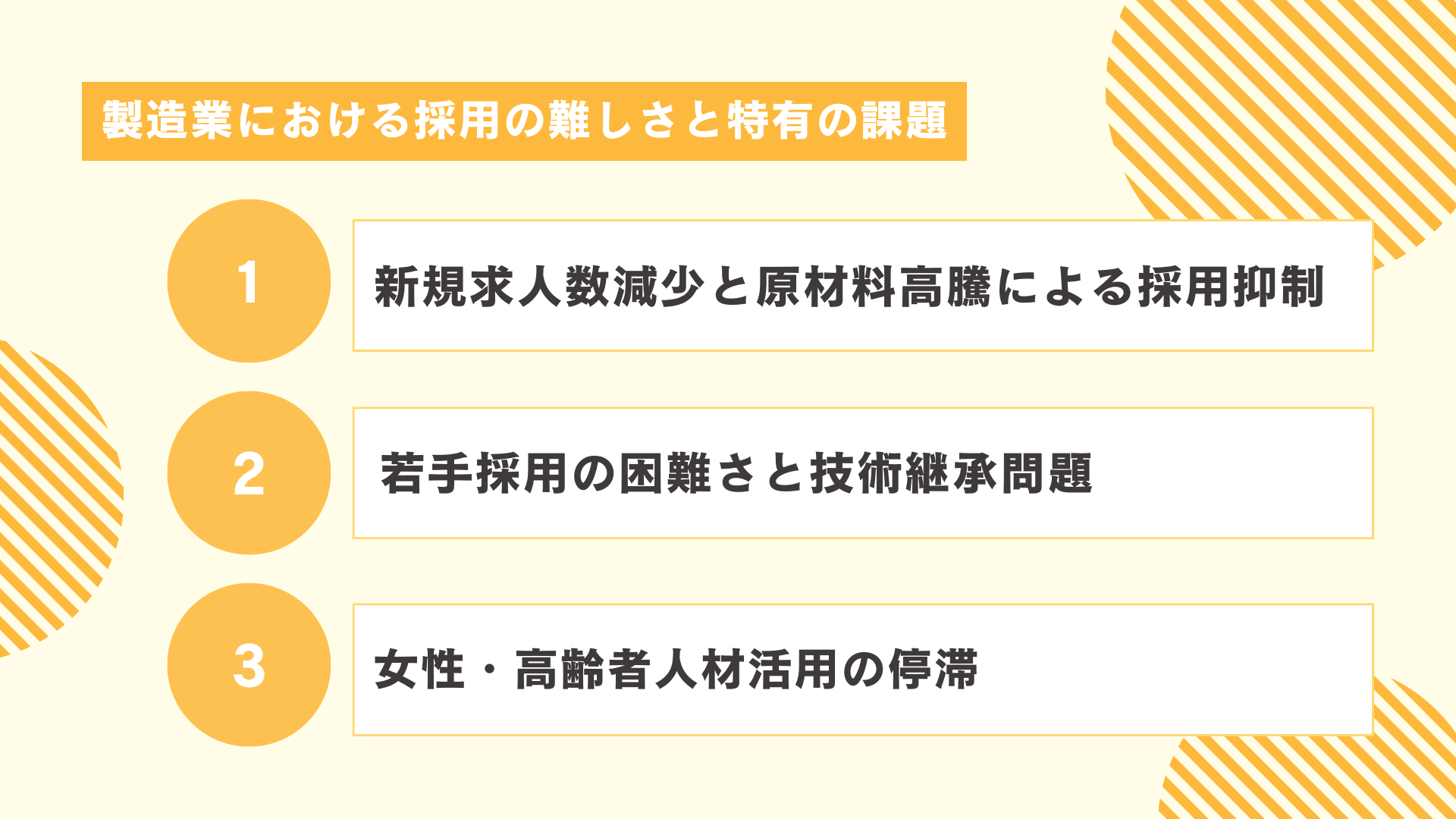

製造業における採用の難しさと特有の課題

製造業は他業界に比べて、採用のハードルが高い傾向にあります。背景には業界特有の市場環境や、長期的な構造的課題が存在しています。

採用活動を成功させるためには、業界の特徴的な要素を理解したうえで、現実的かつ効果的な戦略を立てるべきです。ここでは、採用活動に影響する代表的な3つの問題を掘り下げて解説します。

新規求人数減少と原材料高騰による採用抑制

景気の先行き不透明感や原材料費の高騰が続くなか、企業側が新規採用に慎重な姿勢を見せるケースが増えています。特に原材料価格の上昇は、製造コストの圧迫要因となり、採用計画の縮小や延期につながりやすい傾向です。

さらに、厚生労働省の統計でも製造業全体の新規求人数は前年同月比で減少しており、経営資源の制約から積極的な採用が難しい企業が目立ちます。こうした状況下での採用活動では、限られた予算と人員でいかに効率よく求職者を惹きつけるかが重要です。採用戦略の立案には、コスト削減と人材確保のバランスを見極める力が求められます。

若手採用の困難さと技術継承問題

若年層の応募者が少ないことは、単に採用難につながるだけでなく、現場の技能伝承の停滞にも直結します。高齢の熟練者が退職する一方で、新人の採用が進まなければ、業務のノウハウや熟練の技術が失われ、品質や効率に悪影響が及びかねません。

特に、複雑な工程や特殊な技術を要する分野では、若手の不足が深刻な課題として浮上しています。採用担当者に求められるのは、人数を確保する発想から脱却し、未来の現場を支える後継者の育成を視野に入れた計画です。

女性・高齢者人材活用の停滞

多様な人材の活用が叫ばれる一方で、製造現場では女性や高齢者の登用が進みづらい現実があります。現場環境や業務内容が男性中心に設計されてきた歴史的経緯もあり、柔軟な働き方や設備改善が十分に整備されていない場合が少なくありません。

結果、潜在的な労働力として期待される層を十分に活用できていない状況です。特に中小企業では、制度面や意識改革が遅れているケースが目立ち、採用難に拍車をかけています。今後は、現場環境の整備や柔軟な雇用制度の導入を通じて、多様な人材が力を発揮できる環境づくりが求められます。

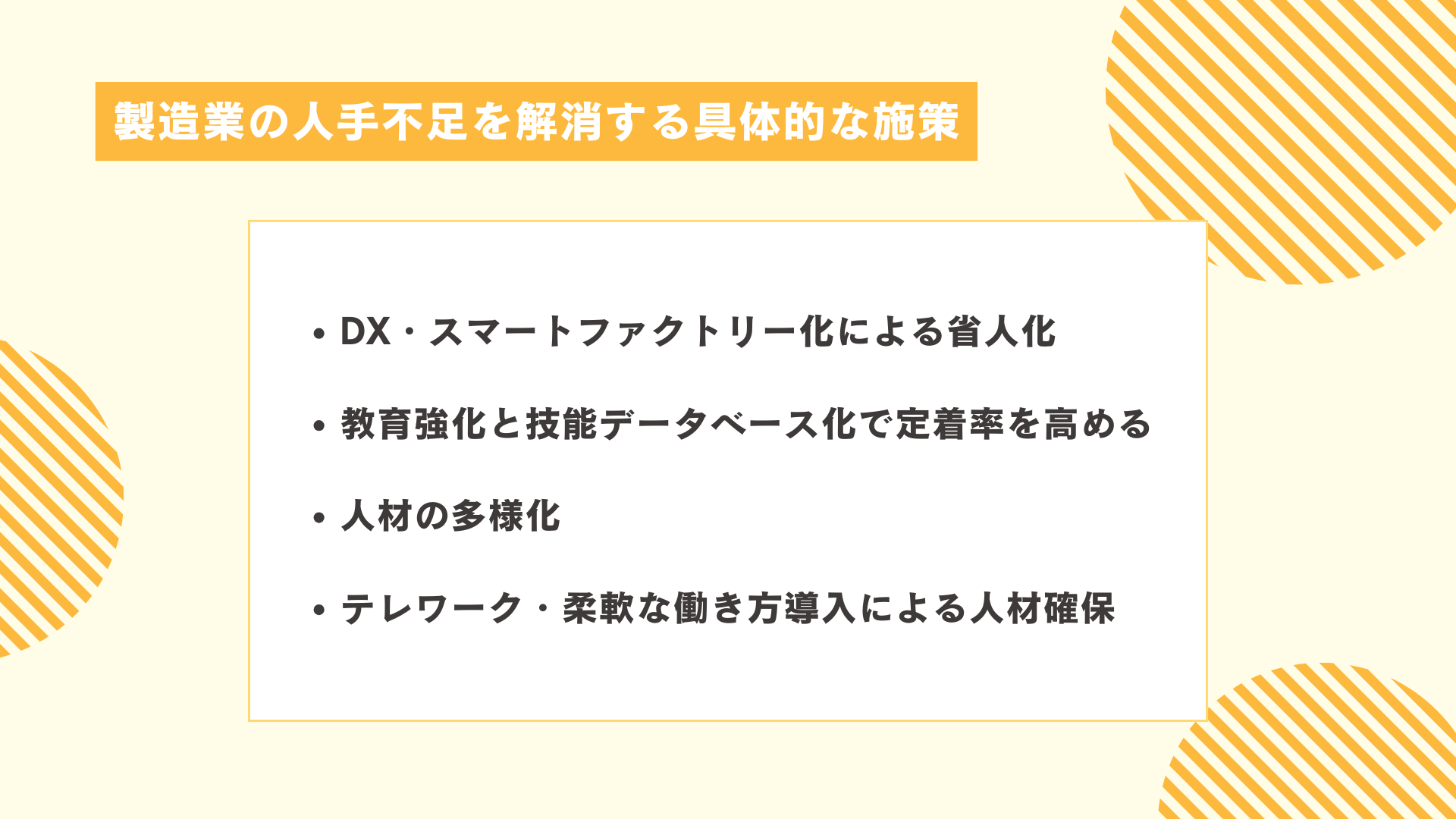

製造業の人手不足を解消する具体的な施策

構造的に深刻化している人材不足に対応するためには、従来の採用活動だけに頼らず、多角的なアプローチが不可欠です。現場の効率化や教育体制の見直し、柔軟な人材活用まで視野に入れることで、着実に課題解消に近づくことが可能です。

ここでは、現場で実践可能な具体策について順に紹介します。

DX・スマートファクトリー化による省人化

製造現場にデジタルトランスフォーメーション(DX)を導入し、生産性を飛躍的に高める取り組みが注目されています。IoTやAIを活用して作業の自動化やデータ分析による効率化を図ることで、人手不足をカバーできる仕組みが実現するでしょう。

例えば、工程の可視化やロボティクスの導入により、熟練者が不足する現場でも品質を安定させやすくなります。DXの推進は単なる省人化にとどまらず、若年層やデジタル人材の関心を集めやすいという側面もあります。

教育強化と技能データベース化で定着率を高める

新規採用した人材の早期離職を防ぐには、入社後の教育が非常に重要です。OJTに依存する体制を見直し、体系化された研修プログラムや技能を可視化したデータベースを構築することで、習熟度のばらつきを抑えることが可能です。

技能情報の共有によって個人の経験に依存する度合いを減らし、組織全体で技能伝承を支える体制が整います。教育投資によって従業員が成長を実感しやすくなり、定着率の向上や離職防止にもつながります。

人材の多様化

労働力不足を補うためには、従来ターゲットとしてこなかった人材層にも目を向ける必要があります。シニア世代の再雇用や外国人技能実習生の受け入れ、さらには人材派遣サービスの活用など、選択肢を広げることで即戦力を確保しやすくなります。

特に中小企業では、柔軟な雇用形態を導入することで限られた採用リソースを有効活用することが重要です。多様な人材の活用は短期的な課題解消に貢献するだけでなく、組織に新しい視点や文化をもたらし、将来的な競争力強化にも寄与します。

テレワーク・柔軟な働き方導入による人材確保

近年、働き方改革の影響でテレワークやフレックスタイム制度を導入する企業が増えています。製造業でも、事務職や管理職、設計業務などに柔軟な働き方を適用することで、人材確保の選択肢を広げることが可能です。

家庭との両立を望む層や、長距離通勤が困難な求職者にとって魅力的な職場環境となり、応募者の幅が広がります。さらに従業員満足度の向上が離職防止にもつながり、組織全体の定着率が改善されます。

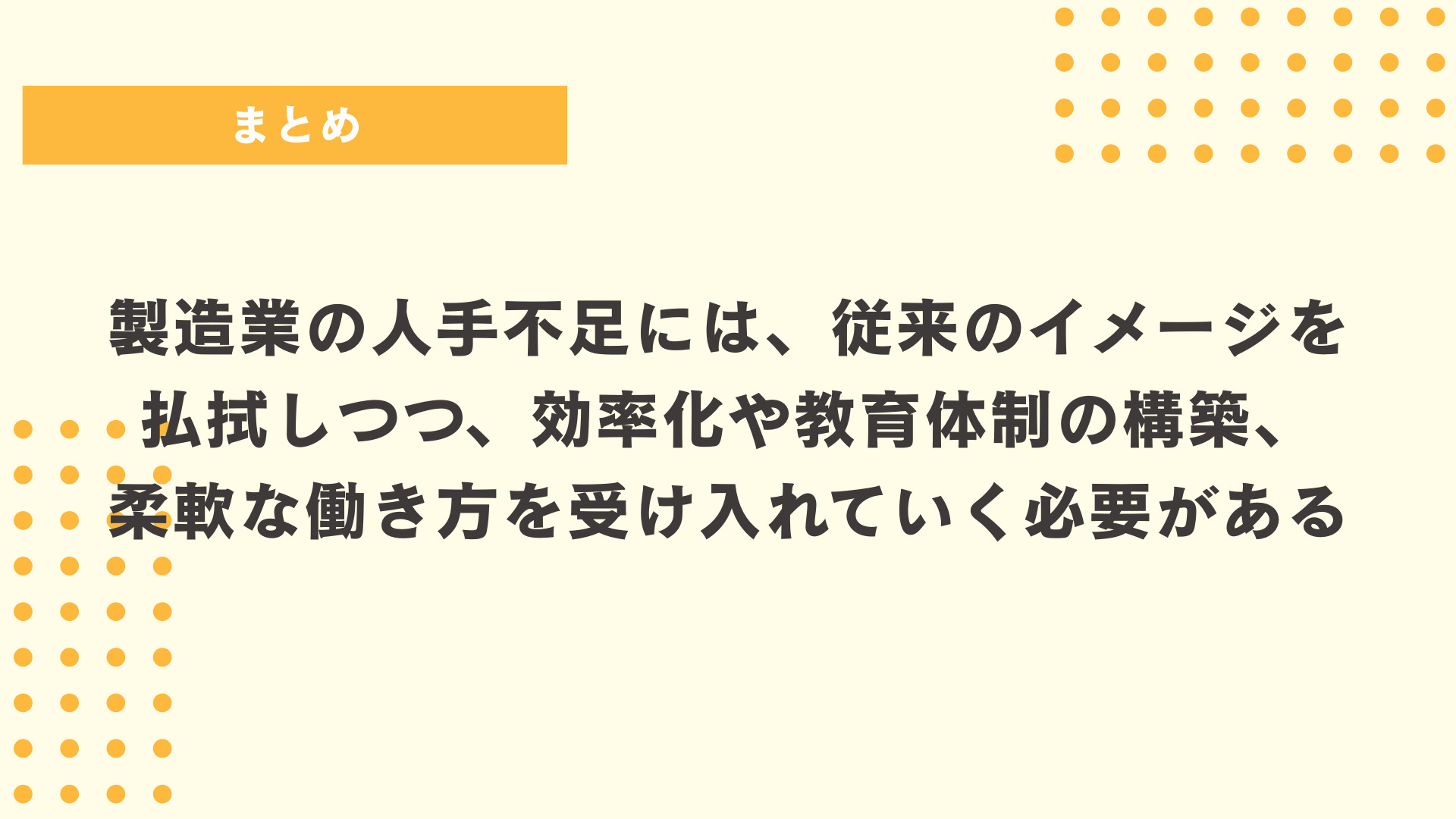

まとめ

今回は、製造業の人手不足問題についてと、その改善のための具体的な施策について紹介してきました。

問題の解消には、従来の3Kイメージを払拭しつつ、現場の効率化や教育体制の構築、さらに柔軟な働き方を受け入れていく姿勢が求められています。

製造業の採用担当者は、慢性的な人手不足や厳しい採用競争の中で、現場支援や人材育成と並行して採用活動を担う負担が増しています。採用戦略の立案から求人広告の作成・運用、候補者対応まで幅広い業務を抱えるため、十分なリソースを確保しにくい現状があります。

打開策として、採用業務全体を専門のパートナーに委託するアウトソーシングが有効です。委託することで、煩雑な業務から解放されるだけでなく、業界特性に精通したノウハウを活用し、効率的かつ質の高い採用活動を実現できます。

アウトソーシングを選ぶ際には、製造業ならではの課題や文化に理解があり、現場ニーズに沿った設計と実務を担えるサービスを選ぶ視点が重要です。採用代行サービス「まるごと人事」は、600社以上の実績に裏付けられたノウハウで、月額制で柔軟に支援を提供し、採用設計から運用・改善まで一貫してサポートします。

特に製造業の複雑な工程や人材像に合わせた提案力が強みで、現場に寄り添う伴走型の支援が高く評価されています。人材確保に悩む製造業の採用担当者にとって、信頼できるパートナーとして採用活動を力強く支えます。

採用改善チェックリスト100

「まるごと人事」の豊富な実績から生まれた、人事のための実践シート!採用課題の見つけ方や、課題別の打ち手を網羅的に解説

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用計画の立て方を徹底解説!9つのステップと求める人材を採用するためのポイント

- 採用企画

【2025年】製造業の離職率と課題|最新データと改善策から学ぶ離職防止のヒント

- 採用企画

【中途採用】求人広告の相場は?媒体の選び方や採用コストを抑えるポイントを解説

- 採用企画

建設業界の採用戦略にSNSを活用する理由とは?効果的な進め方や成功事例を紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

【第2弾】1章:フェーズ別に見る採用課題と解決策 – スタートアップの成長を加速させる人材獲得戦略

- 採用企画

- 採用広報

建設業界におすすめ採用代行6選|利用すべき理由や選定ポイント

- 採用企画

- 採用代行