採用・労務・経理に関するお役立ち情報

採用活動にかかる手間やコストに、頭を悩ませていませんか?担当者が複数名いる企業であれば、なおさら効率的かつ質の高い採用を進めたいはずです。そこで必要となるのが、採用スクリーニングです。

この記事では、採用で取り入れられているスクリーニングの具体的な手法と、実施する上での注意点を解説します。

ATS導入のための

工数比較表テンプレート

テンプレートに入力することで

・ATSを導入時に検討するポイントが分かる!

・ATSを導入検討する場合に削減できるポイントが分かる!

採用のスクリーニングとは

採用スクリーニングとは、採用選考の初期段階で、応募者の学歴などの基本情報に加え、スキル、経験、適性、志向性といった要素を詳細に精査し、次の選考に進む候補者を選抜するプロセスです。

スクリーニングを実施することで、自社の採用要件に合う人材を初期段階で効率よく絞り込むことが可能となります。これにより、選考精度が向上し、面接官の工数削減も実現できます。結果として、選考プロセス全体の質とスピードの向上が期待できます。

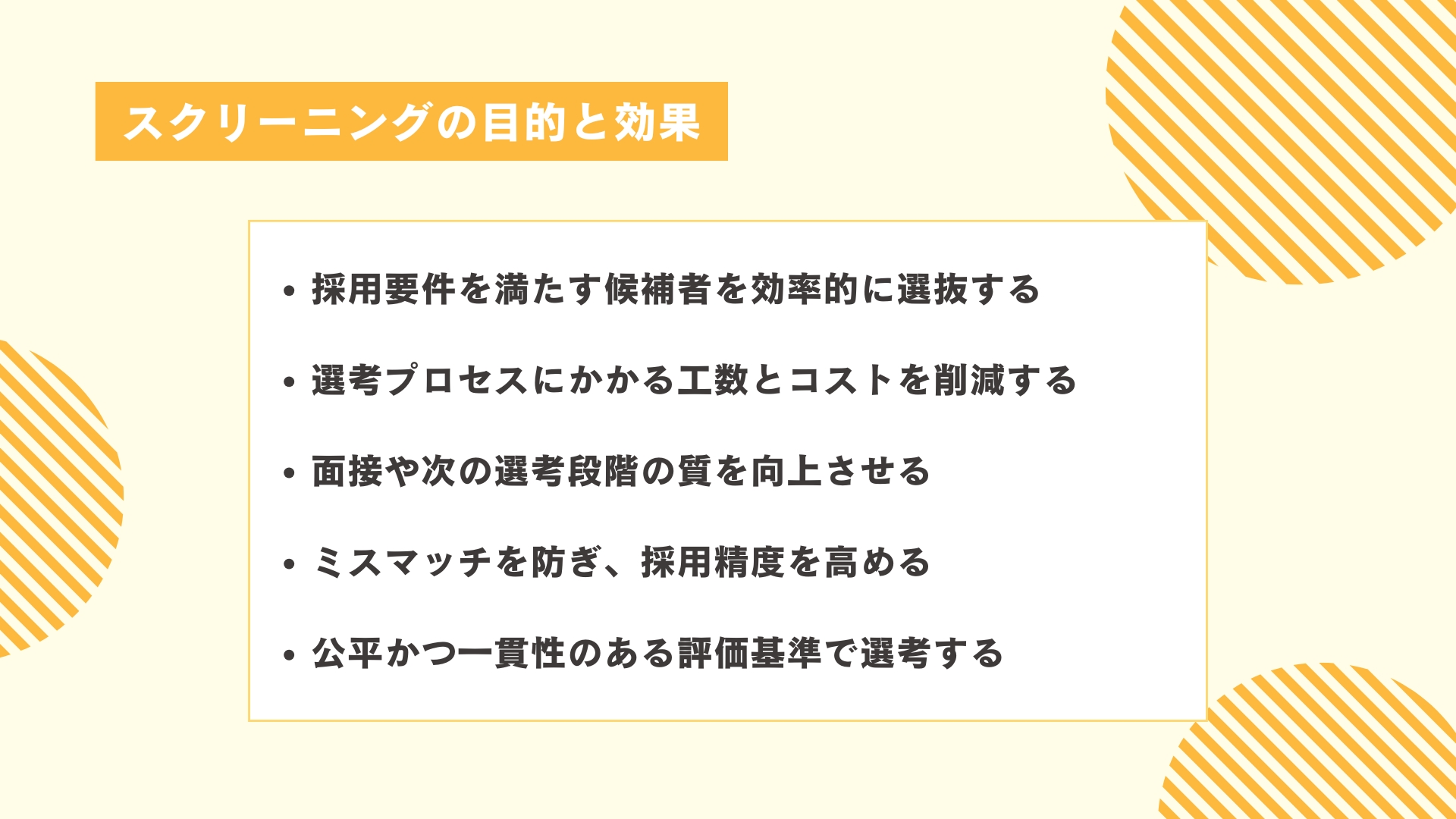

スクリーニングの目的と効果

採用活動におけるスクリーニングは、単なる足切りではなく、選考の質と効率を高めるための大事なプロセスです。主に以下の5つの効果を実現することを目的としています。

1. 採用要件を満たす候補者を効率的に選抜する

スクリーニングを活用することで、自社が設定したスキル、経験、資格といった採用要件を満たす候補者を初期段階でふるい分けることが可能です。

要件に合致しない応募者を早期に除外できるため、限られた採用リソースを有望な候補者へ集中させることができます。これにより、採用活動全体の効率化が大きく進みます。

2. 選考プロセスにかかる工数とコストを削減する

事前のスクリーニングによって、採用要件に適合しない応募者を早期に絞り込むことができるため、その後の選考プロセスを大幅に効率化できます。

不要な書類選考や面接といったプロセスを省略できるため、人事部門や採用担当者の負担軽減につながり、結果として工数およびコストの削減を実現します。

3. 面接や次の選考段階の質を向上させる

スクリーニングを通じて、応募者のスキル、経験、価値観、志向性などの情報を事前に整理することで、次の選考ステップへ進む候補者を明確に絞り込めます。

また、スクリーニング結果によって候補者の比較が容易になり、評価の軸を統一できるため、採用担当者個人の主観的な判断に依存しない、質の高い選考が可能となります。

4. ミスマッチを防ぎ、採用精度を高める

スクリーニングを早い段階で活用することで、自社の価値観や方向性に合わない、あるいは採用要件に満たないミスマッチ人材を早期に見極めることができます。

これにより、入社後も既存社員と円滑に連携し、成果を上げやすい人材の採用につながります。マッチングの質が高まることで、定着率向上や組織全体の生産性向上も期待できます。

5. 公平かつ一貫性のある評価基準で選考する

スクリーニングでは、あらかじめ自社が求める人材の評価基準が明確に定義されていることが一般的です。

共通のフォーマットを用いて行うことで、採用担当者それぞれのバイアスに左右されない評価が実現します。誰が担当しても採否が偏ることなく、公平かつ一貫性のある選考が可能となります。

ATS導入のための

工数比較表テンプレート

テンプレートに入力することで

・ATSを導入時に検討するポイントが分かる!

・ATSを導入検討する場合に削減できるポイントが分かる!

採用活動にスクリーニングを行うデメリット

採用スクリーニングは効率的な活動に不可欠ですが、メリットだけでなくデメリットも存在することを忘れてはいけません。スクリーニング導入で注意すべき主なデメリットは以下の通りです。

1. 採用担当者の主観が入り込むリスク

スクリーニングの基準や評価の考え方があいまいなまま進めると、採用担当者の偏見や先入観が結果に影響を与えるリスクがあります。

例えば、「高学歴だから優秀だ」「前職の実績が素晴らしいから自社でも活躍できる」といった、履歴書の情報からくる主観的な評価が混じってしまうケースです。ベテランの担当者が長年の経験や勘に頼る評価も同様にリスクとなりえます。

スクリーニング段階で主観が混ざると、自社には合わない人材の採用につながり、早期離職や再度の採用活動といったコスト増大を招きます。

これを防ぐため、スクリーニングの基準や評価の考え方を明確に定め、誰が担当しても応募者を公平に評価できる仕組みを構築することが極めて重要です。

2. 自社にフィットする優秀な人材を見逃す可能性

スクリーニング基準を明確にすることは重要ですが、あまりにも厳しすぎる設計は逆効果です。なぜなら、本当は自社で活躍できたはずの優秀な人材を不採用にしてしまう可能性があるからです。

選考に漏れた人材が他社で活躍する場合、長期的な視点で見ると企業の競争力低下にも影響を及ぼしかねません。

スクリーニングの結果がすべてではありません。 書類や定型的なチェックでは判断しきれない行動力、コミュニケーション能力、熱意といった要素もあります。

「面接に重点を置く」「適性アセスメントの結果も考慮する」などとあらかじめ評価の優先順位を決め、多角的に人材を評価する仕組みを導入することで、優秀な人材を見逃すリスクを軽減できるでしょう。

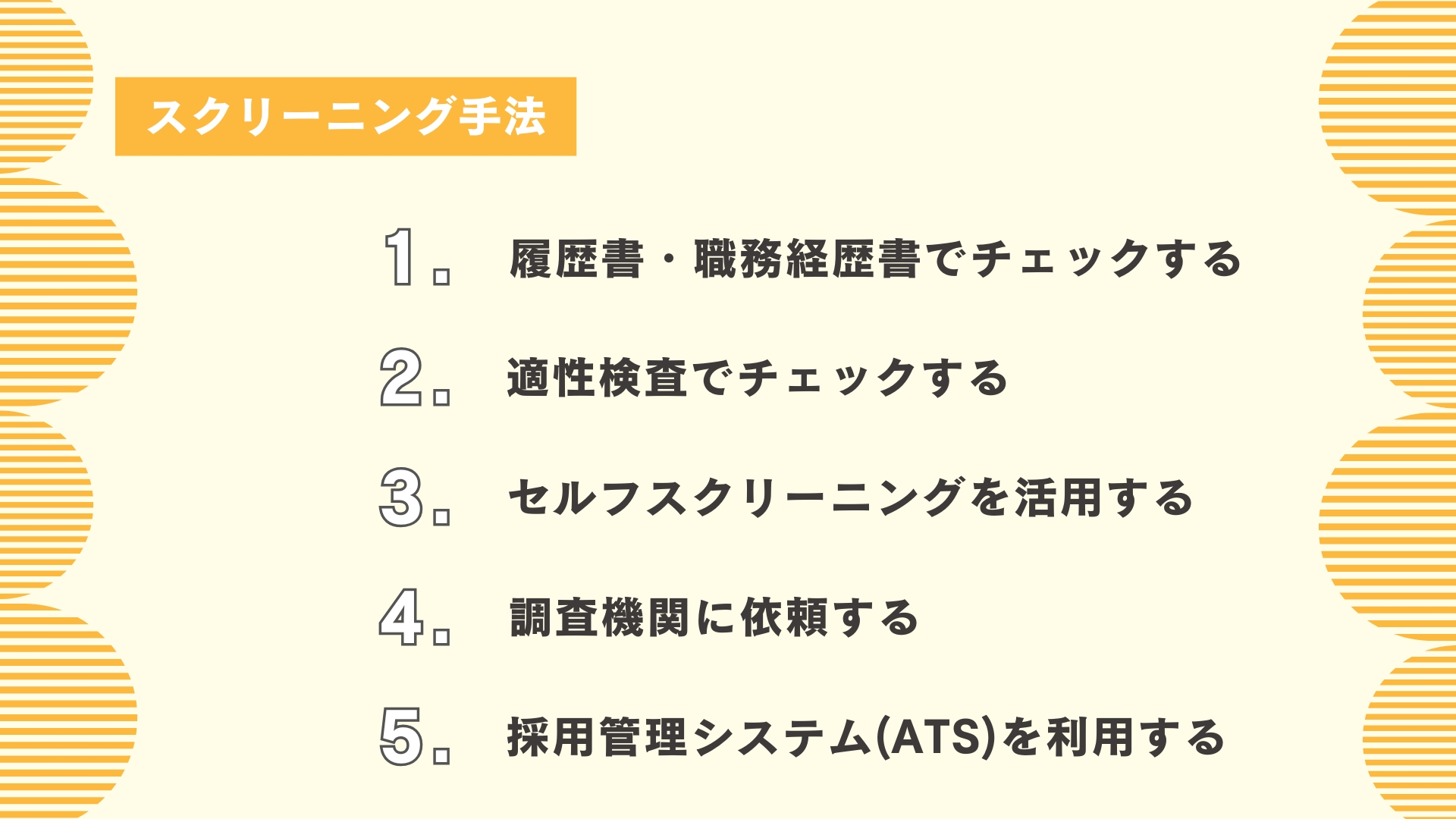

スクリーニング手法

スクリーニングには、書類選考から外部調査、最新のAIツールの利用まで、いくつかの方法があります。ここでは、企業が導入できる具体的なスクリーニング手法を解説します。

1. 履歴書・職務経歴書でチェックする

履歴書や職務経歴書を用いたチェックは、従来から最も一般的なスクリーニング方法です。多くの企業で導入されているエントリーシートも、この書類によるスクリーニングに含まれます。

応募者の学歴、保有資格、スキル、志望動機、職歴などの情報を確認し、自社の採用基準に合致しない人材を初期段階で除外します。

最近では、応募者の自己PRを動画で提出させる企業もあります。動画を用いることで、書類だけではわからない声、話し方、表情などが確認でき、面接時のミスマッチを減らせるというメリットがあります。

2. 適性検査でチェックする

SPIやクレペリン検査などの適性検査も、客観的なスクリーニングの一種です。

- SPI:性格検査と能力検査があり、応募者の性格と基礎学力を測定します。

- クレペリン検査:応募者の能力、性格、行動面を測定する心理テストです。

適性検査の最大のメリットは、応募者の性格と能力が可視化できる点です。これにより、入社後の最適な人材配置が可能になります。実施する際は、自社の採用基準に合わせて、重視する項目を明確にしておくことが大切です。

3. セルフスクリーニングを活用する

セルフスクリーニングとは、企業側が業務内容や組織の文化、社風などの詳細な情報を開示することで、応募者自身に自社に適しているかを判断してもらう方法です。

「プレッシャーが大きい」「繁忙期には残業がある」といったネガティブになり得る情報も正直に開示することで、入社後のミスマッチを防ぎ、意欲の高い人材からの応募を増やす効果が期待できます。

4. 調査機関に依頼する

履歴書は応募者の自己申告であるため、企業が調査機関に真偽の確認を依頼する場合があります。調査機関は、経歴の詐称がないか、人間性に問題はないかといった事柄を調査します。

特に中途採用の場合、前職での勤怠、勤務態度、人間関係なども調査するため、採用後のトラブル防止に役立ちます。

ただし、相応の費用がかかるため、応募者全員に実施するのは現実的ではありません。そのため、多くの場合、採用の見込みが高い最終選考前に活用されます。

5. 採用管理システム(ATS)を利用する

採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System) は、採用に関する全業務を一元管理し、活動を効率化するためのシステムです。

多くのATSには自動スクリーニング機能が搭載されており、年齢、資格の有無、実務経験などの条件を設定しておけば、システムが自動的に応募者をふるい分けます。

【システム形態】クラウド型とオンプレミス型

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| クラウド型 |

|

|

| オンプレミス型 |

|

|

ATSの中には、スクリーニングにAIを搭載したものもあります。AIは、履歴書や適性検査の結果を数値化し、設定基準に合わせて機械的に処理するため、担当者の主観が入らないことが大きなメリットです。

しかし、AIの設定自体が間違っている場合、本当に必要な人材を除外してしまう可能性がある点に留意が必要です。AIを導入する際は、その判断基準を慎重に設計することが求められます。

以下の記事ではATSについて詳しく紹介、比較をしています。

ATS導入のための

工数比較表テンプレート

テンプレートに入力することで

・ATSを導入時に検討するポイントが分かる!

・ATSを導入検討する場合に削減できるポイントが分かる!

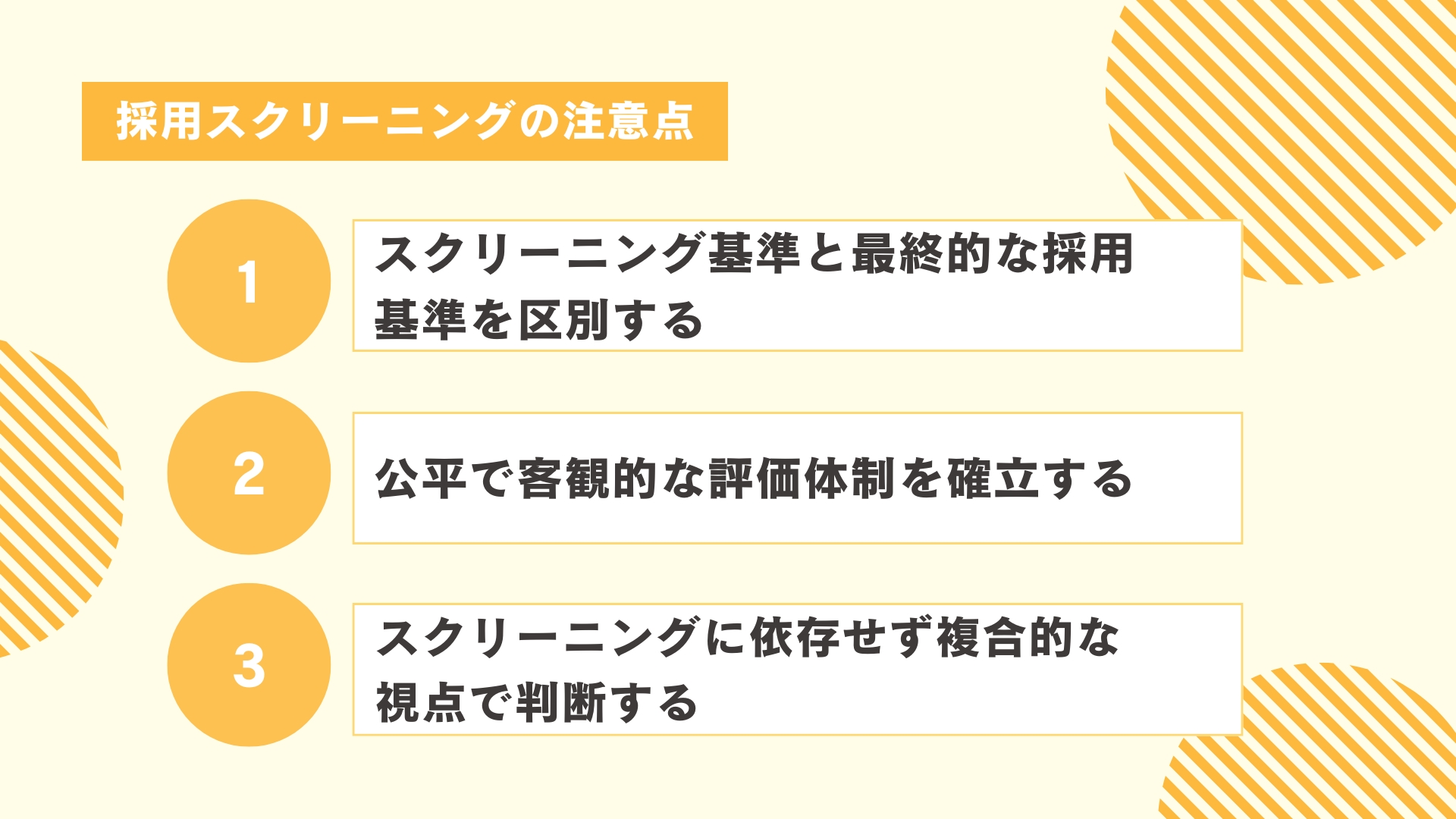

採用スクリーニングの注意点

採用スクリーニングを効果的に導入し、デメリットを避けるためには、以下の3つのポイントを意識して運用することが大切です。

1. スクリーニング基準と最終的な採用基準を区別する

スクリーニング基準は、採用プロセスの初期段階で、次の選考に進めるかどうかを判断するために設定されます。一方、採用基準は、最終的な採用判断を下すための基準です。

スクリーニングの基準を、最終的な採用基準のように厳しく設定しすぎると、本来は自社で活躍できたはずの優秀な応募者を初期段階でふるい落としてしまう可能性があります。

両者の目的が異なることを明確に認識し、混同させないことが、優秀な人材を見逃さないための鍵となります。

採用基準については、以下の記事で詳しく紹介しています。

2. 公平で客観的な評価体制を確立する

前述のとおり、採用担当者の主観的な判断がスクリーニングに入り込むと、適切な候補者を見逃すリスクが高まります。せっかく明確な基準やプロセスを設計しても、評価時に主観が入れば意味がありません。

公平で客観的な評価を徹底するためには、採用担当者全員が統一した評価体制を構築することが求められます。具体的には、判断の根拠を共有したり、チェックリストを作成・展開したりするなどの対策が有効です。

また、誰もが思考の癖やバイアスを持っていることを理解し、採用担当者自身がその傾向をコントロールできるよう、教育や共有を進めることも大事です。

3. スクリーニングに依存せず複合的な視点で判断する

スクリーニングの結果一つだけで採用を判断することは避けましょう。多角的な視点から候補者を評価することが、ミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。

学歴やスキルといった定量的な情報だけでなく、自社のカルチャーとフィットするか、入社予定の部署の上司やメンバーとの相性はどうかといった定性的な側面も総合的に見ていくことで、採用ミスマッチの防止効果が格段に高まります。

まとめ

今回は、効率と質の高い採用活動に不可欠な採用スクリーニングについて、企業が事前に知っておくべき情報をお届けしました。

採用スクリーニングに加えて、副業・兼業人材の活用も、業務の効率化や質の向上に大きく貢献します。副業人材は、多様な専門性や視点を組織に取り入れる絶好の機会ともなるでしょう。

採用スクリーニングやその他採用業務の効率化を進めたいとお考えなら、ぜひ「まるごと人事」にご相談ください。

「まるごと人事」は、採用戦略の設計から実務代行まで、企業の採用活動を包括的にサポートするサービスです。貴社の採用課題をヒアリングした上で、採用スクリーニングの仕組み構築や、面接・選考業務の効率化を実現します。

採用の質とスピードを両立させたいとお考えの企業様は、まずはお気軽にお問い合わせください。

ATS導入のための

工数比較表テンプレート

テンプレートに入力することで

・ATSを導入時に検討するポイントが分かる!

・ATSを導入検討する場合に削減できるポイントが分かる!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

NEW!

NEW! 【2026年版】採用サイトの社員インタビュー記事作成ガイド:作り方、質問リスト、7つのポイント

- 採用企画

- 採用オペレーション

施工管理の採用が難しい理由と成功のポイント|有効求人倍率や転職メリットも解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

介護業界の採用戦略完全ガイド!人手不足の課題と実践的な3つの対策

- 採用企画

- 採用オペレーション

ベンチャー・スタートアップの採用が難しい理由と解決策を紹介

- 採用企画

ハイパフォーマーとは?3つのメリットや特徴、もたらす効果などを紹介

- 採用オペレーション

内定通知書の書き方や送付時期、各書類との違いを解説

- 採用オペレーション

- バックオフィス業務