採用・労務・経理に関するお役立ち情報

新しい人材を採用する際には、求人広告の掲載、採用ホームページの制作、選考など、さまざまなコストが発生します。

これらの採用コストが負担となり、採用活動に十分な予算を割くことが難しい場合、国や自治体が運用する雇用関係助成金を活用することも一つの有効な手段です。

厚生労働省が所管する雇用関係助成金の中には、特定の条件を満たす労働者を雇用する際に受給できるものがあります。

採用コストに課題を抱えている人事・採用担当者の方は、人材採用に関する助成金の種類や受給要件を把握し、自社の採用計画に活用できる制度がないか確認しておくことが大切です。

この記事では、数ある雇用関係助成金の中から、特に人材採用に関連する採用補助金の種類、受給要件、そして基本的な申請方法について解説します。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

目次

採用活動に使える補助金・助成金とは

採用補助金とは、雇用の促進や職場環境の改善などを目的として、国や地方公共団体から支給されるお金のことです。

国や地方公共団体から事業者へ支給されるものには助成金もありますが、それぞれ支給要件や対象者が異なります。活用を検討する際は、利用したい助成金や補助金の内容を必ず確認しましょう。

補助金と助成金の違い

補助金と助成金は、どちらも国や地方公共団体などから支給されるお金で、原則として返済は不要です。この2つはよく似ていますが、大きな違いがあります。

補助金は、採択件数や予算があらかじめ決められていることが多く、申請しても受給できない場合があります。一方、助成金は、要件を満たせば基本的に受給できます。

また、どちらも申請・審査を経て採択された後、事業を実施し、所定の手続きを経てから支給されます。特に雇用の創出などを目的とした助成金の場合、一定期間の雇用実績を作ってから申請する形式が一般的です。

採用補助金を活用するメリット

採用補助金を活用すると、新規採用にかかる人件費の負担を軽減できます。採用初期の研修費用や給与の一部が助成されることで、企業の財務状況を改善できるでしょう。

また、補助金・助成金の中には従業員の継続的な教育や訓練を支援するものもあるため、従業員のスキルアップや職場定着にもつながります。

企業存続と雇用を守る補助金・助成金

雇用維持に活用できる補助金・助成金は、以下の通りです。

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経営状況の悪化により従業員の雇用調整(休業や出向など)を行った事業主に対し、休業手当や賃金の一部を助成する制度です。

ここでいう「休業」とは、従業員に働く意思があるにもかかわらず、会社の都合でやむを得ず休ませている状態を指します。

主な支給要件は、以下の通りです。

- 雇用保険の適用事業主であること

- 売上高や生産量などの事業活動を示す指標が、直近3ヶ月の月平均で前年同期より10%以上減少していること

- 雇用量が一定の基準を超えて増加していないこと

- 中小企業の場合:直近3ヶ月の月平均が前年同期比で10%を超え、かつ4人以上増加していないこと

- 大企業の場合:直近3ヶ月の月平均が前年同期比で5%を超え、かつ6人以上増加していないこと

- 実施する雇用調整が一定の基準を満たしていること

【支給額】

- 中小企業:対象経費の2/3

- 大企業:対象経費の1/2

詳細については、厚生労働省の「雇用調整助成金」ページをご確認ください。

再就職をサポートする補助金・助成金

再就職支援に活かせる補助金・助成金は、以下の通りです。

早期再就職支援等助成金

早期再就職支援等助成金は、企業が離職を促す労働者の再就職支援を委託することで、早期の雇い入れや生産性向上を実現した際に支給される助成金です。

この助成金には雇い入れコースがあり、これは「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者を、離職後3ヶ月以内に無期雇用で雇い入れ、継続雇用した事業主が対象となります。

受給のための主な要件は以下の通りです。

- 離職日の翌日から3ヶ月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れること

- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること

支給額は、雇い入れる労働者の状況によって異なります。

- 通常助成:1人につき30万円が支給されます。

- 優遇助成:REVIC(地域経済活性化支援機構)や中小企業再生支援協議会などの支援を受けている事業主から離職した人材を雇い入れた場合、1人につき40万円が支給されます。

中途採用等支援助成金

「中途採用等支援助成金」には、「中途採用拡大コース」と「UJIターンコース」の2種類があります。

中途採用拡大コースは、中途採用者のための雇用管理制度を整備し、中途採用を増やした事業主に対し支給されます。このコースでは、一定期間後に生産性が向上した場合、追加の助成金を受け取ることができます。

UJIターンコースは、東京圏からの移住者を雇い入れた事業主が対象です。このコースでは、採用活動にかかった経費の一部を助成します。

雇用促進に役立つ補助金・助成金

雇入れの促進に活かせる補助金・助成金は、以下の通りです。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や母子家庭の母といった就職困難者を雇い入れる際に利用できる助成金です。

雇い入れる人のタイプに応じていくつかのコースに分かれています。例えば、65歳以上の高齢者を対象とした生涯現役コースや、生活保護受給者を対象とした生活保護受給者等雇用開発コースなどがあります。

この助成金を受けるための主な要件は以下の通りです。

- ハローワークなどの紹介で労働者を雇い入れること

- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として、継続的に雇用すること

支給額は、労働者のタイプや企業の規模によって異なります。たとえば、短時間労働者ではない60歳以上の高年齢者を中小企業が雇い入れた場合、1年間で60万円が支給されます。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、無期雇用を前提とした「トライアル雇用」を実施する事業主に対し、費用を助成する制度です。この助成金は、求職者の早期就職や雇用機会の創出を目的としています。

助成金を受けるための主な要件は以下の通りです。

- ハローワークなどの紹介で労働者を雇い入れること

- 原則として3ヶ月間のトライアル雇用を実施すること

- 労働者の1週間の所定労働時間が、通常の労働者と同じであること

- 雇用保険の適用事業主であること

- 支給審査や管轄労働局の実地調査に協力すること

助成金は、雇い入れ日から最長3ヶ月間、1ヶ月単位で支給されます。支給額は、対象者1人につき月額4万円程度です。

地域雇用開発助成金

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、雇用機会が少ない地域で事業所を新設・整備し、その地域の求職者を雇い入れた事業主に対し支給される助成金です。

受給のための主な要件は以下の通りです。

- 雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること

- 事業用の施設や設備を計画期間内に設置・整備すること(整備費用は1点あたり20万円以上、合計300万円以上)

- ハローワークの紹介で、地域に住む求職者を3人以上、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること

- 事業所の雇用保険被保険者数が増加していること

この助成金は、最大3回にわたり、1年ごとに支給されます。支給額は、設置・整備費用と増加した労働者の数によって異なります。

例えば、設置・整備費用が300万円以上かかり、労働者が3〜4人増えた場合、50万円が支給されます。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

職場環境改善に役立つ補助金・助成金

補助金・助成金は、労働者を雇い入れた際だけでなく、雇用環境を整備した際にも受給できるものがあります。

例えば、離職率を低下させる取り組みや、非正規雇用の労働者を正社員に登用した際に活用できる助成金があります。この記事では、こうした助成金についてご紹介します。

障害者作業施設設置等助成金

障害者作業施設設置等助成金は、障害を持つ従業員が円滑に業務を遂行できるよう、施設や設備を整備する事業主が利用できる助成金です。

例えば、車いす対応のトイレやスロープの設置、社用車の改造などが助成の対象となります。

受給のための主な要件は以下の通りです。

- 新たに障害者を雇い入れる際

- 中途障害で復職する際や、障害が重度化し新たな措置が必要となる際

- 人事異動などで作業施設の整備が必要となる際

障害者介助等助成金

障害者介助等助成金は、障害を持つ従業員が就労するために介助者を配置する事業主に対し支給される助成金です。

具体的には、聴覚障害者を雇用する際に手話通訳者を配置するなどの措置が対象となります。

この助成金の対象となるのは、以下の要件を満たす事業主です。

- 助成金ごとに定められた対象となる障害者を雇用または継続雇用していること

- 助成金ごとに定められた措置を実施しなければ、雇用継続が困難であると認められること

- 障害者雇用納付金制度助成金の不支給措置を受けていないこと

- 不正受給による返還金がある場合、その返還が完了していること

障害者福祉施設設置等助成金

この制度は、障害を持つ従業員の福祉増進のため、企業が特別な施設を整備・設置する場合に利用できる助成金です。

代表的な施設には、休憩室や給食施設などがあります。

受給するためには、障害者の特性に配慮した休憩室などの施設を、新たに設置または整備することが条件となります。

職場適応援助者助成金

この制度は、職場への適応が難しい労働者がスムーズに働けるよう支援するものです。支援方法によって「訪問型」と「企業在籍型」の2種類があります。

主な支給要件は、訪問型の場合、地域センターが作成・承認した支援計画に基づき、職場適応援助者が無償で支援を実施した場合となります。

重度障害者等通勤対策助成金

障害者の通勤を容易にするための助成金制度です。

主な支給要件は、症状が重度の障害者を雇用するにあたって、通勤の負担を軽減するための措置を行った場合となります。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、重度の障害者を多数かつ継続的に雇用している事業主に対し、安定した雇用のために施設や設備を整備する費用の一部を助成する制度です。

対象となる障害者は、重度身体障害者、重度知的障害者、知的障害者、精神障害者です。

受給要件は以下の通り、全てを満たす必要があります。

- 1年を超えて10人以上の対象障害者を雇用していること

- 労働者総数に占める対象障害者の割合が20%以上であること

- 障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置を受けていないこと

- 不正受給による返還金がある場合、その返還が完了していること

- 模範となるモデル性があると認められること

- 経営基盤や雇用条件が著しく良好であること

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりや労働環境の向上に取り組む事業主・事業協同組合などを支援するための助成金です。

人材の確保と定着を目的としており、主に以下の8つのコースが用意されています。

- 雇用管理制度助成コース

- 中小企業団体助成コース

- 人事評価改善等助成コース

- 建設キャリアアップシステム等普及促進コース

- 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)

- 作業員宿舎等設置助成コース

- 外国人労働者就労環境整備助成コース

- テレワークコース

各コースで要件や助成金額は異なります。

- 雇用管理制度助成コース:離職率低下の目標を達成すると、最大57万円が助成されます。

- 中小企業団体助成コース:労働環境向上事業にかかった費用の3分の2が助成されます(上限は団体の規模に応じて600万〜1,000万円)。

ただし、コースによっては新規受付が休止・再開されることがあるため、利用を検討する際は必ず厚生労働省のウェブサイトで最新情報を確認してください。

通年雇用助成金

この制度は、寒冷地(北海道・東北地方など)に事業所を持つ企業が、季節労働者を冬期間も継続して雇用した場合に利用できる助成金です。

主な支給要件は以下の通りです。

- 季節労働者を、冬期間も同じ事業所で働かせている

- 季節労働者を、配置転換や出向などで冬期間も継続雇用している

- 季節労働者を冬期間も継続雇用し、その間一時的に休業させている

- 季節労働者を、季節的な業務以外の業務に切り替えて継続雇用している

65歳超雇用推進助成金

65歳超継続雇用促進コース

65歳超継続雇用促進コースは、定年の引き上げ(65歳以上)や定年制度の廃止など、65歳以上の従業員を継続雇用するための制度を設けた事業主が利用できる助成金です。

主な支給要件は、以下の通りです。

- 制度を規定するために経費を要した事業主であること

- 労働協約または就業規則に制度を規定していること

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

このコースを利用するには、まず「雇用管理整備計画」を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長の認定を受ける必要があります。その計画に基づいた整備の実施が助成の要件です。

主な支給要件は、以下の通りです。

- 「雇用管理整備計画書」を提出し、認定を受けていること

- 計画に基づき高年齢者向けの雇用管理改善措置を実施し、その運用状況を明らかにしていること

- 支給申請日の前日時点で、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者がいること

高年齢者無期雇用転換コース

高年齢者無期雇用転換コースは、50歳から定年未満の有期雇用従業員を無期雇用に転換させた場合に利用できます。主な要件は、「無期雇用転換計画の作成・認定」と「計画に基づいた無期雇用への転換」などです。

主な支給要件は、以下の通りです。

- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約や就業規則などに規定していること

- 規定に基づき、50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること

- 転換された労働者を6ヶ月以上継続して雇用し、その期間の賃金を支給していること

高年齢労働者処遇改善促進助成金

この助成金は、60歳から64歳の高年齢者に適用される賃金規定を増額改定した企業が利用できます。高年齢者の継続的な雇用機会を確保することを目的として、令和3年4月に新設されました。

主な支給要件は以下の通りです。

- 就業規則などに基づき賃金規定を改定し、全対象労働者の1時間あたりの賃金を、60歳時点の賃金と比較して75%以上増額する措置を講じること

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に対し支給される助成金です。

主な受給要件は以下の通りです。

- 雇用保険適用事業所の事業主であること

- 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を設置していること

- キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の認定を受けていること

- 対象労働者の労働条件、勤務状況、賃金支払状況などの書類を整備し、賃金の算出方法を明確にできること

- 支給申請時点で、各コースが定める支給要件を満たしていること

支給額はコースごとに異なります。たとえば、正社員化コースでは、有期雇用労働者を正社員化した場合、中小企業であれば1人あたり80万円が助成されます。

なお、助成金の申請は、対象労働者を正社員化してから6ヶ月分の給与を支払った後に行う必要があります。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

ワークライフバランスを支援する補助金・助成金

仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を実現することは、従業員のモチベーション向上や企業全体の生産性向上につながります。

両立支援等助成金

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

この助成金は、通称「子育てパパ支援助成金」と呼ばれており、男性従業員が育児休業や育児休暇を取得しやすい職場環境づくりに取り組み、実際に取得した場合に支給されます。

支給額は、以下の通りです。

- 第1種(育児休業取得):1人目に20万円、2人目・3人目に10万円

- 第2種(育児休業取得率の向上):育児休業取得率が一定の基準を超えて上昇した場合に支給され、最大で60万円

介護離職防止支援コース

介護支援プランを作成し、従業員の介護離職を防止する取り組みを行った企業が対象となる助成金です。

支給額は、以下の通りです。

- 介護休業:取得時に30万円

- 職場復帰時(業務代替支援加算):職場復帰時に30万円

- 介護両立支援制度:制度導入で30万円

- 個別周知・環境整備加算:15万円

育児休業等支援コース

育児復帰支援プランの作成を通じて、育児休業を取得しやすい職場づくりを支援するための制度です。

支給額は、以下の通りです。

- 育児休業取得時:30万円

- 職場復帰時:30万円

育休中等業務代替支援コース

育児休業中や育児のための短時間勤務中に、業務を円滑に進めるための体制を整備した場合に、その費用の一部が助成されます。

支給額は、取り組みの内容によって金額は異なりますが、最大125万円が支給されます。

柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期をはじめ、女性従業員が活躍しやすい職場環境づくりに取り組んでいる企業向けのコースです。

支給額は、以下の通りです。

- 制度を2つ導入し、対象者が利用した場合:20万円

- 制度を3つ導入し、対象者が利用した場合:25万円

不妊治療両立支援コース

従業員が不妊治療と仕事を両立できる環境を整備する企業向けの助成金です。不妊治療のための休暇制度や時差出勤制度など、6種類の制度のうちいずれかを導入する必要があります。

支給額は、以下の通りです。

- 最初の労働者が休暇・両立支援制度を合計5日(回)利用:30万円

- 上記を受給後、同一労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得:30万円

人材のスキルアップを支援する補助金・助成金

人材のスキルアップは、企業の競争力強化に欠かせません。従業員の能力開発を支援することで、組織全体の生産性向上やイノベーションの創出につながります。

人材開発支援助成金

人材育成支援コース

このコースは、人材育成を目的とした特定の訓練を実施した企業に支給されます。

新たに雇用した正規雇用の従業員に対し、「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」などの教育訓練を実施した場合に助成されます。

【支給額】

- 実施する訓練内容によって異なります。

教育訓練休暇付与コース

従業員が社内の訓練に専念できるよう、有給の休暇制度を整備した企業が対象となる助成金です。

3年間で5日以上の教育訓練休暇制度を導入し、従業員がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成されます。

【支給額】

- 30万円

人への投資促進コース

特定の専門人材を対象とした教育訓練を実施した場合に利用できるコースです。

対象となる人材によって要件や支給額が設定されています。

事業展開等リスキリング支援コース

企業の事業展開を後押しする人材を育成するための助成金です。

主な支給要件は、以下の通りです。

- 事業展開やDX・GX(グリーン・トランスフォーメーション)に伴い、新たに必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に適用されます。

【支給額】

- 賃金助成:960円(1人1時間あたり)

- 経費助成:75%

職場適応訓練費

職場適応訓練費は、労働者を雇用することを前提に、作業環境への適応を支援する制度です。

訓練後にその労働者を雇用することが前提となるため、訓練設備や指導できる従業員がある程度整っている企業が対象です。

【支給額】

- 月額:1人あたり24,000円(重度の障害者は25,000円)

- 短期訓練(日額):960円(重度の障害者は1,000円)

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

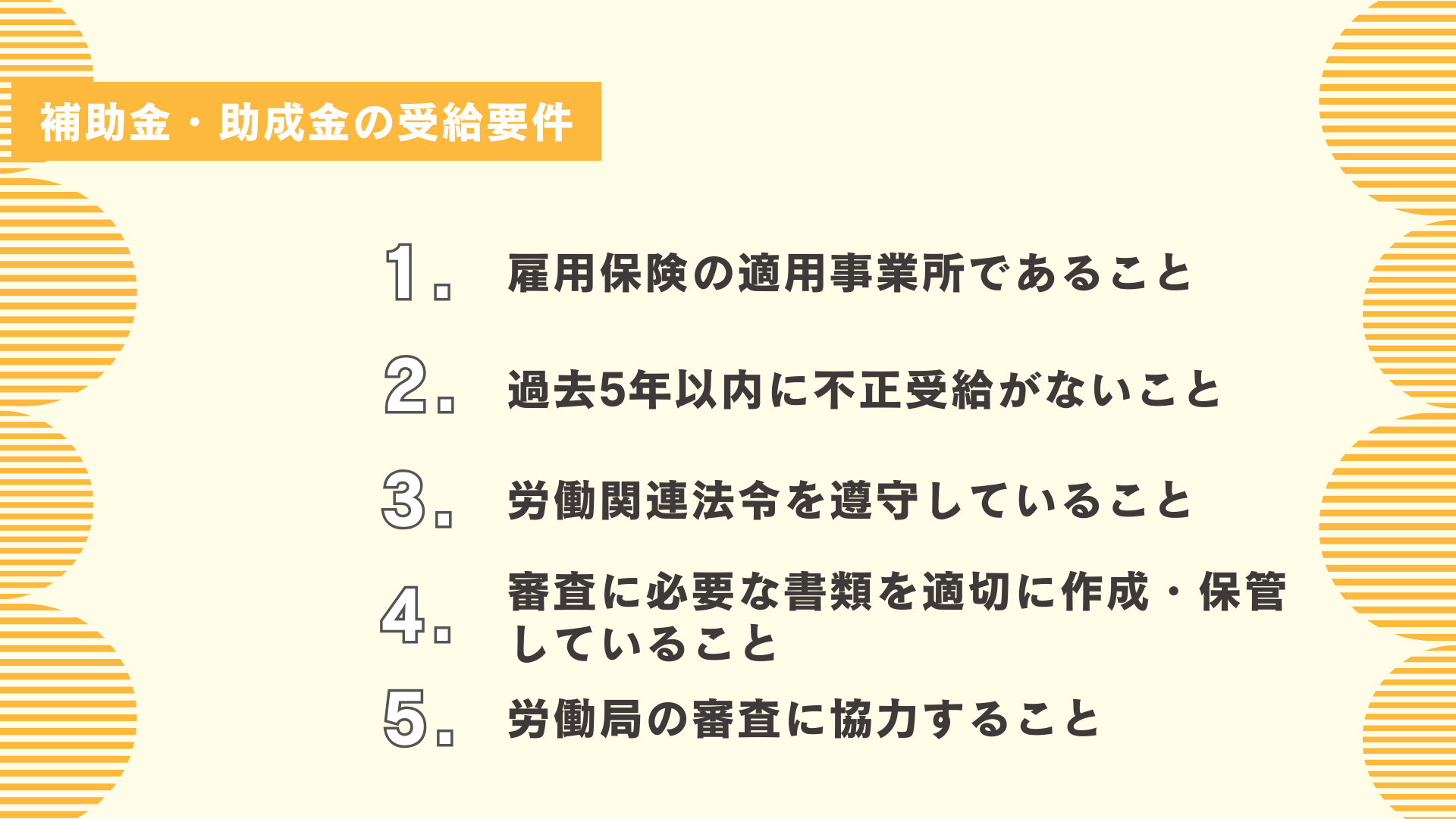

補助金・助成金の受給要件

補助金・助成金の受給要件は、それぞれのコースごとに定められていますが、どの助成金にも共通して満たすべき要件があります。

1. 雇用保険の適用事業所であること

補助金・助成金を受給するには、雇用保険に加入している事業所であることが必須です。助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料の一部で賄われているため、雇用保険に未加入の事業所は支給対象になりません。

労働者を1人でも雇用している場合、法人・個人事業主を問わず、雇用保険への加入が義務付けられています。したがって、ほとんどの事業所がこの要件を満たしていることになります。

2. 過去5年以内に不正受給がないこと

過去5年以内に補助金・助成金を不正に受給した事業所は、補助金・助成金を申請できません。具体的には、2019年(平成31年)4月以降に雇用関係の補助金・助成金を申請し、不正受給と判断されてから5年を経過していない場合が該当します。

ただし、不正に受給した金額を返済していない場合、時効が成立している場合を除き、5年経過後も受給対象にはなりません。

3. 労働関連法令を遵守していること

労働基準法など、労働関連法令を守っていない事業所には補助金・助成金は支給されません。法令を遵守し、健全な労働環境を整えていることが前提となります。

例えば、本来支払うべき残業代を支払っていないといった労働基準法違反が審査で明らかになった場合、助成金の申請は通りません。また、雇用保険や社会保険に適切に加入していない、または労働保険料を滞納している場合も、助成金の申請はできません。

4. 審査に必要な書類を適切に作成・保管していること

補助金・助成金を受け取るには、審査に必要な書類を適切に作成・保管している必要があります。具体的には、就業規則や出勤簿、賃金台帳などが該当します。これらの書類に基づき、日々の勤怠管理や給与計算が正しく行われていることが求められます。

特に、労働時間が正確に記録され、時間外労働などに対する割増賃金が適切に計算・支給されていることが重要です。申請する前に、必要な書類がすべて整っているか、いま一度確認しておきましょう。

5. 労働局の審査に協力すること

補助金・助成金の申請後、申請内容が適切に実施されているかを確認するため、管轄労働局による実地調査が行われることがあります。この調査では、帳簿の提示などを求められるため、誠実に対応する必要があります。

場合によっては、従業員に対して出勤簿の打刻状況などについてヒアリングが行われることもあります。従業員の回答と書類の記録に矛盾があった場合、さらに詳しい調査が行われる可能性があるため、書類は常に正確に管理しておかなければなりません。

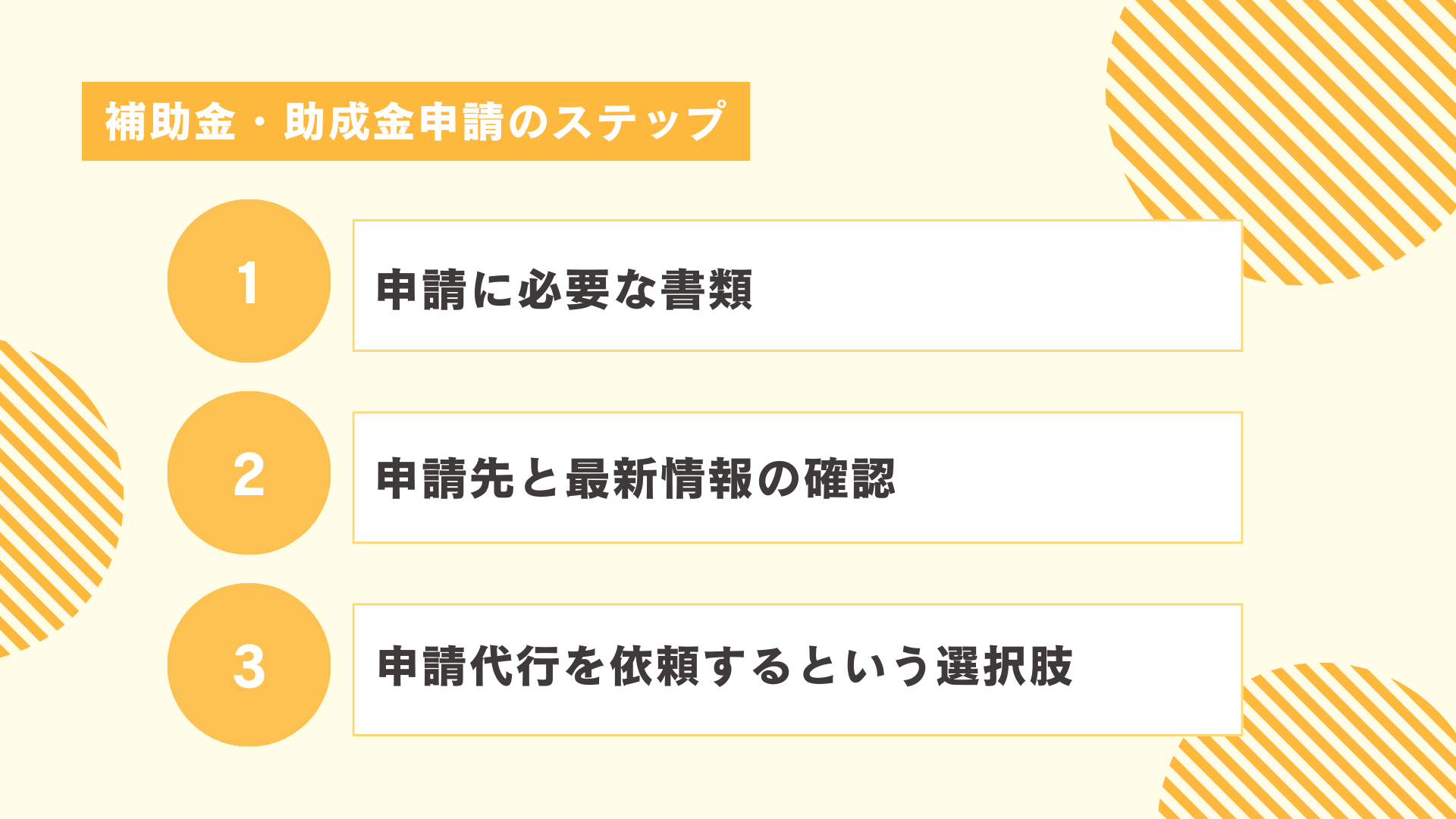

補助金・助成金申請のステップ

採用に関する補助金・助成金は多岐にわたり、それぞれ必要な書類や申請先が異なります。申請する補助金・助成金の内容をよく確認し、書類の不備がないように準備しましょう。

補助金・助成金の手続きは複雑なため、受給要件を満たしているにもかかわらず申請していない会社も少なくありません。このような場合は、専門家である社会保険労務士に申請代行を依頼する方法もあります。

1. 申請に必要な書類

申請書類は助成金ごとに異なるため、募集要項をよく確認し、提出漏れがないように注意しましょう。

多くの場合、共通して提出を求められる書類は以下の通りです。

- 就業規則(労働協約)

- 労働条件通知書(雇用契約書)

- 賃金台帳の写し

- 出勤簿またはタイムカード

- 登記事項証明書

- 各種申請書

提出するのは書類の写しが一般的ですが、実地調査が入る可能性を考慮し、日頃から帳簿類を正確に管理しておくことが重要です。

2. 申請先と最新情報の確認

補助金・助成金の申請先は、基本的に各都道府県の労働局です。ただし、助成金によっては労働局ではない場合もあるため、事前に必ず確認してください。

採用関連の補助金・助成金は、各都道府県の労働局が申請先となるケースが多く、厚生労働省の管轄下にある労働局は、労働基準監督署の上部組織にあたります。また、労働局の中でも助成金の種類によって担当窓口が異なるため、事前に問い合わせておくとスムーズです。

このほか、ハローワークやポリテクセンター(高齢・障害・求職者雇用支援機構)が申請先になる場合もあります。特に、ポリテクセンターは高齢者の雇用に関する助成金の申請窓口となることが多いです。

補助金・助成金には申請から受給までの間に、以下の2つの申請期限が設定されているため注意が必要です。

- 補助金・助成金の審査書類を提出する期限

- 補助金・助成金の支給申請書類を提出する期限

どちらも期限内に必ず提出しなければなりません。

また、助成金は社会情勢に応じて内容が頻繁に変更されます。廃止されたり、新たに創設されたりすることも多いため、常に最新情報を確認することが大事です。

3. 申請代行を依頼するという選択肢

採用に関連する補助金・助成金は50種類以上もあり、その手続きは非常に複雑です。書類の準備に時間や手間がかかるため、申請を諦めてしまう事業者も少なくありません。

このような場合、専門家である社会保険労務士に申請代行を依頼する方法があります。自社が受給要件に当てはまるかどうかの相談もできるため、一度問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ

採用補助金・助成金は、新たな人材の雇用、高齢者の雇用促進、有期雇用労働者の正社員化など、さまざまな場面で活用できます。

これを活用することで、人材確保と同時に経済的なメリットも得られるでしょう。

そして、補助金を活用してコストを抑えながらも、確実に採用成功へとつなげるためには、効果的な採用活動が不可欠です。

「応募が来ない」「面接で辞退される」といったお悩みを抱えていませんか? 採用活動の成功率を高めたいとお考えであれば、ぜひ『まるごと人事』にご相談ください。貴社の採用課題を解決し、理想の人材獲得をサポートします。

人気資料を厳選してお届け!

採用代行(RPO)のお役立ち3点セット

「採用代行(RPO)」のノウハウを知るのに役立つ3つの資料を、一括でダウンロードしていただけます。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

地方ベンチャーの採用活動は難しい?その理由と採用を成功させるポイント

- 採用企画

製造業の採用方法とは|種類別の手法と成功のポイント、アウトソーシング活用まで

- 採用企画

医療業界の人手不足問題とは|原因と6つの改善策を徹底解説

- 採用企画

最終回 採用から始まるブランド戦略【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

建設業界の採用戦略を成功させる方法|人材不足を乗り越える実践ステップを解説

- 採用企画

スキルベース採用とは?スキルの定義や4つのメリット、成功の秘訣を解説

- 採用企画