採用・労務・経理に関するお役立ち情報

採用活動を成功させるためには、求める人材像を曖昧にせず、明確な採用ターゲットを設定することが重要です。

採用ターゲットを決めることで、求人広告や面接の進め方、訴求する魅力の整理など、あらゆる活動の精度が高まります。さらに、採用ターゲットと採用ペルソナを使い分けることで、訴求力のある採用活動を実現できます。

この記事では、採用ターゲットの基本概念や設定の手順、具体化のための工夫、アプローチ方法、よくある失敗とその回避策まで体系的に解説します。自社に合う人材を効率的に採用するための参考にしてください。

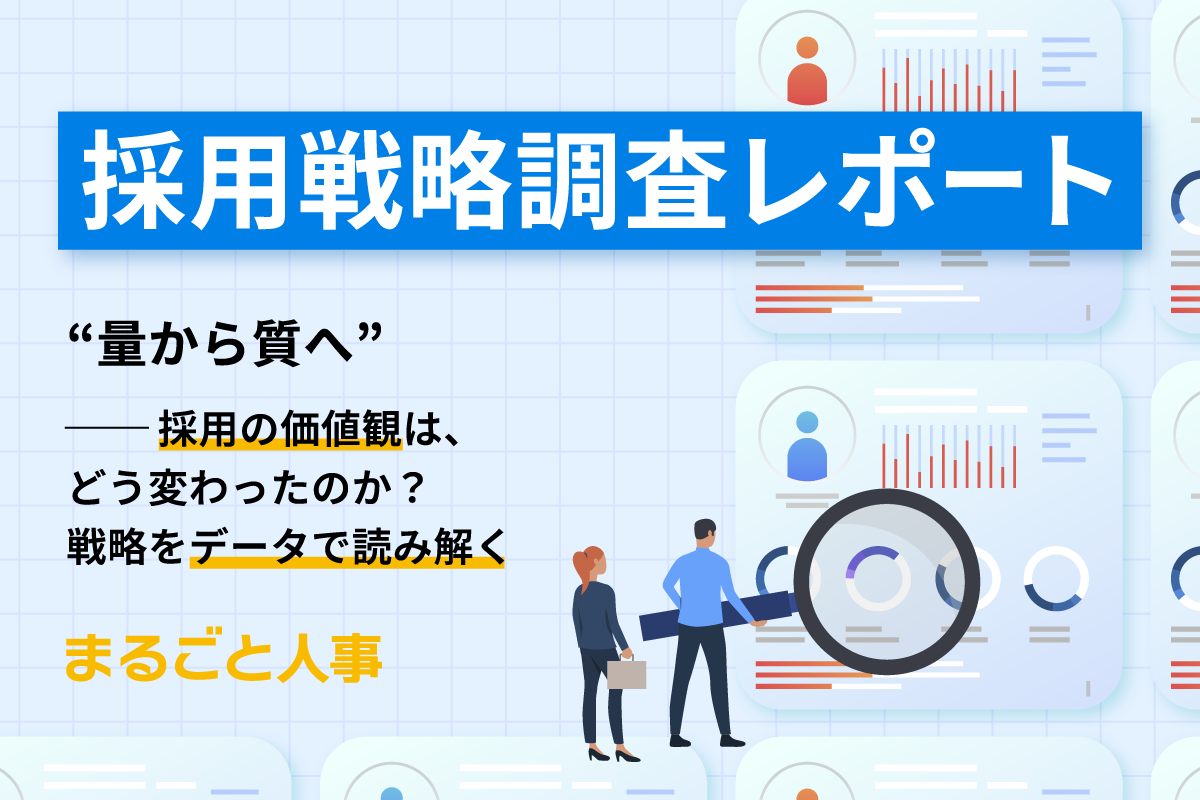

採用戦略調査レポート

採用市場の変化を背景に、企業がいま何を重視して採用戦略を設計しているのかを調査。「量から質へ」移行する採用の実態と、来期に向けた改善意向を可視化します。

関連動画:基本の作り方からAI活用まで

目次

採用ターゲットとは

採用ターゲットとは、自社が求める人材要件を満たす層を指します。

人材要件とは、自社が求める人材のスキルや人柄、志向性を具体的に言語化したもので、こちらを基準に採用活動をおこなっていきます。

基準を明確にすることで、採用ターゲットに合わせた魅力を伝えられるため、応募や採用の確率の向上が期待できます。

また、選考通過や採用の基準にもなるため、面接官による差異が出ることや、属人化も防げ採用活動の質の担保にもつながります。

採用ターゲットとペルソナの違いとは

人材採用を考える際、必要な候補者層を示す「採用ターゲット」と、理想的な人物像を描く「ペルソナ」を混同することが少なくありません。両者を切り分けて理解することで、採用活動の精度が高まり、より戦略的に候補者へアプローチできるようになります。ここからは両者の特徴を整理し、それぞれの活用方法を解説します。

ターゲットは「属性群」、ペルソナは「具体人物像」

ターゲットは採用計画の方向性を示し、ペルソナはその方向性を肉付けする役割を担います。

採用ターゲットは、年齢層や経験分野、資格やスキル水準など、候補者全体を括る「集団像」を指します。言い換えると、複数の人材に共通する条件をまとめた枠組みです。

対してペルソナは単なる条件の集合ではなく、具体的な人物設定を行い、行動特性や価値観、ライフスタイルまで踏み込んで描写します。想定される候補者の動機や志向を、より明確に把握可能です。

両者の違いを理解することが、効果的な採用施策の基盤となります。

両者を併用することで精度と訴求力が高まる

採用ターゲットを設定するだけでは、条件に合致する層に幅広くアプローチできるものの、候補者一人ひとりの心に響く表現まで落とし込むのは難しい場面があります。ペルソナを組み合わせると広告表現や面接官の伝え方に一貫性を持たせられ、候補者側に「自分のことだ」と感じてもらえる確率が高まります。

ターゲットが広さを担い、ペルソナが深さを加えることで、採用活動のメッセージが具体性を増し、共感を得やすくなるのです。結果的に応募数の増加だけでなく、マッチ度の高い人材と出会う可能性も広がります。

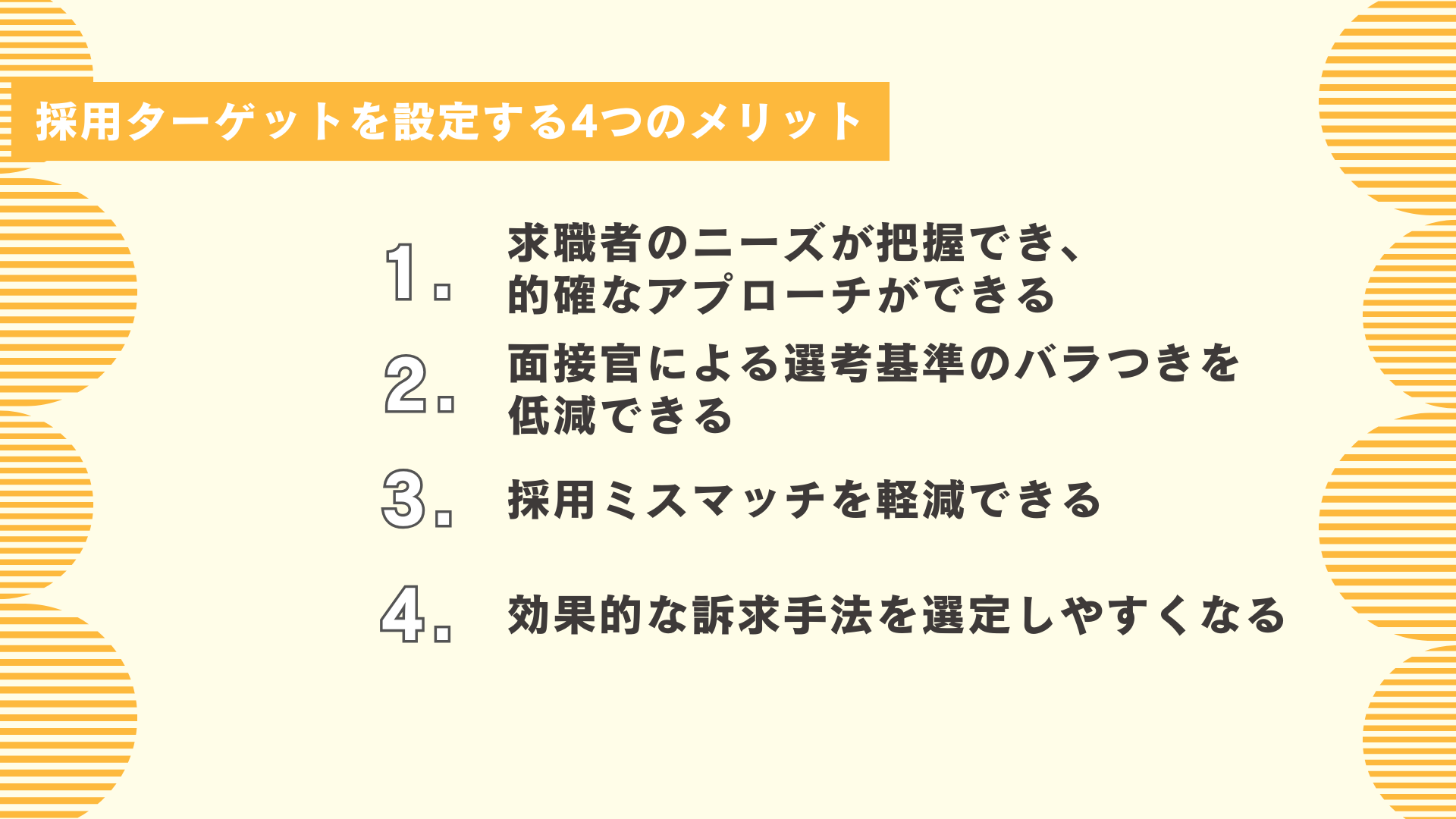

採用ターゲットを設定する4つのメリット

採用ターゲットを明確にすることで効率的に採用活動を進められます。

下記で4つのメリットについて解説していきます。

1. 求職者のニーズが把握でき、的確なアプローチができる

採用ターゲットが設定できると、採用ターゲットに合わせた自社の魅力や働くメリットを訴求しやすくなります。

求める人材が仕事選びでなにを重要視しているのか、なにを求めているのかといったニーズを想定したうえで、アプローチ方法を考えていきましょう。

また、採用ターゲットがどのような媒体に多く登録しているかを把握できれば、その採用媒体に注力して運用もできるため、運用が効率化されます。その結果、質の高い母集団形成ができるといった効果も期待できるでしょう。

2. 面接官による選考基準のバラつきを低減できる

採用活動は採用担当者だけではなく、面接官を含め複数名で行うプロジェクトです。

採用ターゲットを設定することで、関係者間で自社が求める人材のイメージにズレがなくなります。面接官による選考基準のバラつきを低減できるため、面接の質を一定に担保できる、採用活動に関わる意思決定をスムーズにおこなえるといったメリットがあります。

3. 採用ミスマッチを軽減できる

採用ターゲットの設定によって、採用ミスマッチの軽減も期待できます。

採用活動の目的は採用に至るまでではなく、入社後の定着や活躍を目指すものです。採用できても早期で離職をしてしまえば、企業にとっては大きな損失です。

採用ターゲットが設定されていれば、求職者側にも曖昧でない「求める人材像」を募集要項や求人票などで提示できるでしょう。求職者側の企業選びにおいて、求められるスキルや職場のカルチャーなどを把握しやすくなります。応募や、選考に進むかどうかといった判断材料にもなるため、採用ミスマッチの軽減に役立つと言えるでしょう。

4. 効果的な訴求手法を選定しやすくなる

採用ターゲットを定めることで、自社の魅力を届けるためにどのような訴求方法が最適かを判断しやすくなります。

求職者がどの情報源から仕事探しを行っているのか、どの表現に関心を示すのかといった傾向を把握できれば、求人広告や採用ページ、説明会でのアピール内容を的確に設計できるようになります。ターゲット層に強く響くメッセージの発信により、応募意欲を高める効果が期待できるでしょう。

さらに、効果的なチャネルや訴求手法に資源を集中させられるため、無駄なコストを抑えながら採用活動の成果を高められる点も大きなメリットです。

採用戦略調査レポート

採用市場の変化を背景に、企業がいま何を重視して採用戦略を設計しているのかを調査。「量から質へ」移行する採用の実態と、来期に向けた改善意向を可視化します。

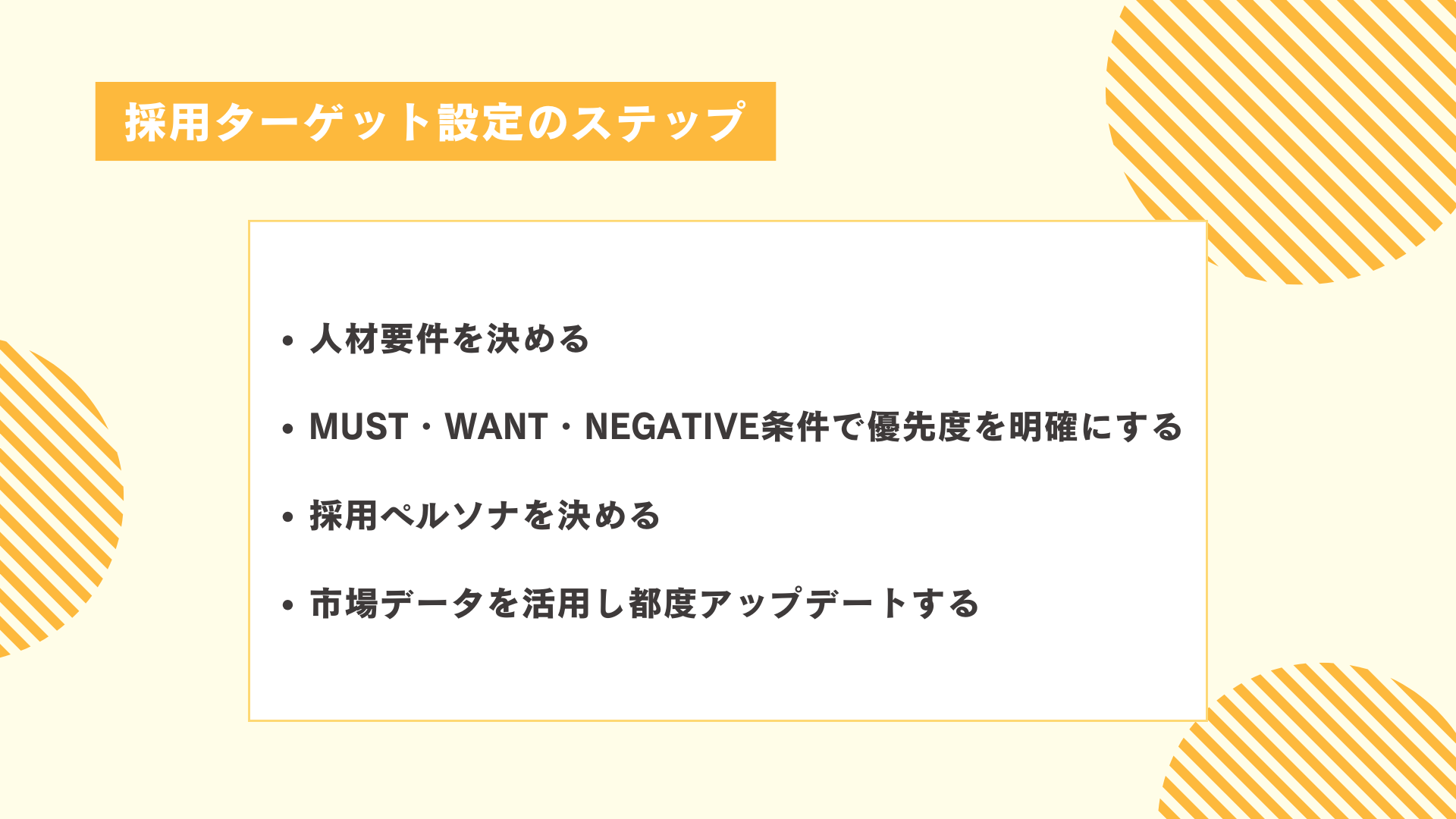

採用ターゲット設定のステップ

ここでは、採用ターゲットを設定する際の各ステップを解説していきます。

1. 人材要件を決める

人材要件とは、自社が求める人材のスキルや人柄、志向性を言語化したものです。採用活動をおこなううえで基準となる、重要な要素です。

人材要件は、入社後に任せたい業務に必要なスキルや経験、また自社のカルチャーなど、さまざまな項目から設定します。

設定にあたっては、下記の項目をもとに整理するとよいでしょう。

- 能力(学力、思考力)

- スキル(技術、知識、資格)

- 経験(企画、実務、マネジメント)

- パーソナリティ(志向性、価値観、性格)

- 属性(性別、年齢、居住地域)

- 勤務条件(給与、出勤の有無)

たとえば、法人向けのコンサルティング営業職で経験者を採用したい場合、下記のようなイメージで人材要件を洗い出していきます。

- 相手のニーズや課題を的確に汲み取るヒアリング力をもった方

- 課題解決に向けて自立して思考し、ニーズに合わせて提案する力をもった方

- 法人営業経験が3年以上の方

- パワーポイントでの提案書作成スキルをもった方

- 関係者と気持ちのよいコミュニケーションがとれる方

また、設定する際には要件が細かすぎたり厳しすぎたりしても、候補となる人材が限られてしまい、採用に苦戦する可能性があります。

そういった場合には、以下のように条件に優先付けをするとよいでしょう。次のステップにて説明します。

2. MUST・WANT・NEGATIVE条件で優先度を明確にする

採用ターゲットを精度高く定義するためには、条件を整理したうえで優先度をつけることが欠かせません。

- 必ず満たしていなければならない「MUST条件」

- あると望ましい「WANT条件」

- 採用したくない人物像を示す「NEGATIVE条件」

上記を設定すると、判断がより明確になります。

NEGATIVE条件には、自社の文化に合わない性格傾向や業務遂行に支障をきたす要素などを含めるとよいでしょう。条件を三段階で整理することで、応募者の選定基準がぶれにくくなり、採用後のミスマッチ防止にもつながります。

また、選考時に関係者間での意見の食い違いを抑え、効率的な意思決定を実現できる点も大きなメリットです。

3. 採用ペルソナを決める

採用ペルソナとは、自社が求める人材の典型的な人物像を指します。

採用ペルソナの設定によって、求人広告や募集文で訴求したいポイントが明確になり、採用ターゲットのニーズや価値観に合った求人を作成できます。

設定にあたっては、氏名、年齢、性別、居住地、業種、部署、役職、年収、趣味、特技、家族構成、生い立ち、休日の過ごし方などといった情報から、どのような経緯で応募にいたったのか、仕事に対してなにを希望しているのかといった背景まで考えていきます。その人物が実在しているかのようにイメージをして人物像を設定していくのがポイントです。

また、下記のような採用ペルソナシートを活用すれば、漏れがなく、わかりやすく情報を把握できるようになります。採用ペルソナの設定に役立ててみてください。

4. 市場データを活用し都度アップデートする

採用ターゲットは一度設定すれば終わりではなく、市場環境や競合動向に応じて更新していく必要があります。求人市場のトレンドや応募者の動向をデータから分析すれば、求める条件に過不足がないか、アプローチ手法が有効かを客観的に見直すことが可能です。

例えば、応募数の推移や他社求人の傾向を把握することで、自社の募集条件が適正かどうかを判断できます。定期的なアップデートを行うことで、採用ターゲットが現実に即したものとなり、時代の変化に対応できる採用活動が実現します。データに基づいた柔軟な修正を積み重ねることで、持続的に成果を出せる採用基盤を築けるでしょう。

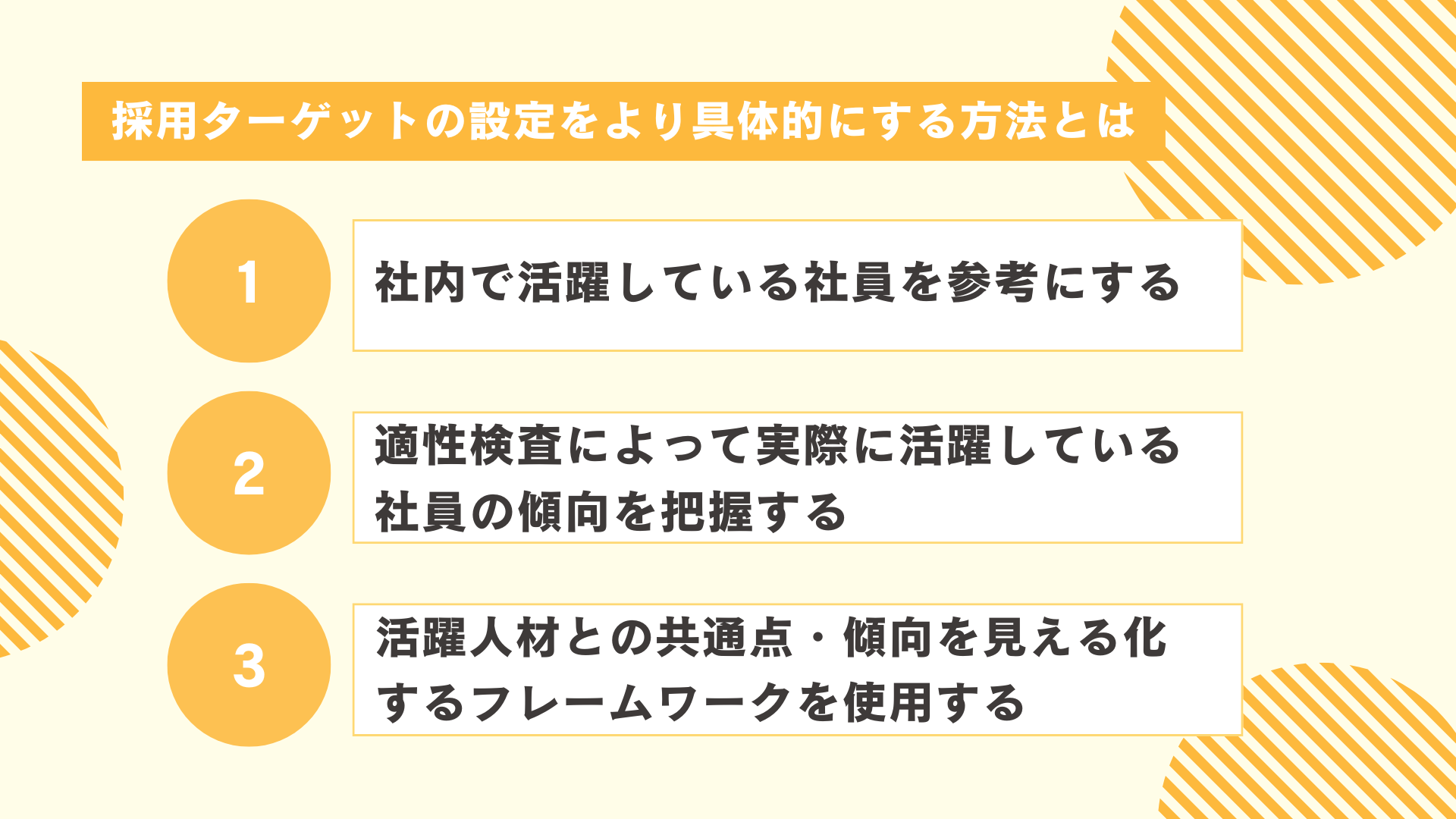

採用ターゲットの設定をより具体的にする方法とは

採用ターゲットの設定は具体的であるほど効果があります。ここでは採用ターゲットをさらに具体的にするためのポイントを紹介します。

1. 社内で活躍している社員を参考にする

社内で既に活躍している社員は、自社が求める理想の人材と言えるでしょう。

そのため、社内で活躍している人材がもつスキルや志向性、価値観を分析することが重要です。

特にスキルや経験といった定量的な要素だけでなく、人柄や性格といったパーソナリティの部分も把握できると、採用ターゲットをより具体化することに近づきます。

2. 適性検査によって実際に活躍している社員の傾向を把握する

適性検査を活用して、自社で活躍する人材の要件を統計的に洗い出すのもよいでしょう。

適性検査とは、一般的には人間性や性格、価値観などのパーソナリティや思考力や論理性、数値能力などを測定するテストです。企業においては働くうえで必要な適性を確認するテストを指します。

自社で活躍する人材がもつ素質を把握し、人材要件を決める際に参考にすることで、より自社に合った採用ターゲットの設定ができ、入社後の活躍にもつながるでしょう。

3. 活躍人材との共通点・傾向を見える化するフレームワークを使用する

採用ターゲットを具体化する方法として、社内で成果を上げている社員の特徴を整理し、フレームワークを使って見える化する手法があります。

- スキル

- 経験

- 価値観

- 行動特性

上記の切り口で既存社員を分析し、共通点や傾向を一覧化することで、採用ターゲット像をより客観的に把握できます。

人事部門だけでなく現場マネジャーや経営層の意見を取り入れながらフレームワークを用いると、多角的な観点から整理でき、認識のずれも防げるでしょう。抽象的なイメージだけに頼らず、可視化した情報を基に検討することで採用基準の再現性が高まり、採用の一貫性が強化される点がメリットです。

採用戦略調査レポート

採用市場の変化を背景に、企業がいま何を重視して採用戦略を設計しているのかを調査。「量から質へ」移行する採用の実態と、来期に向けた改善意向を可視化します。

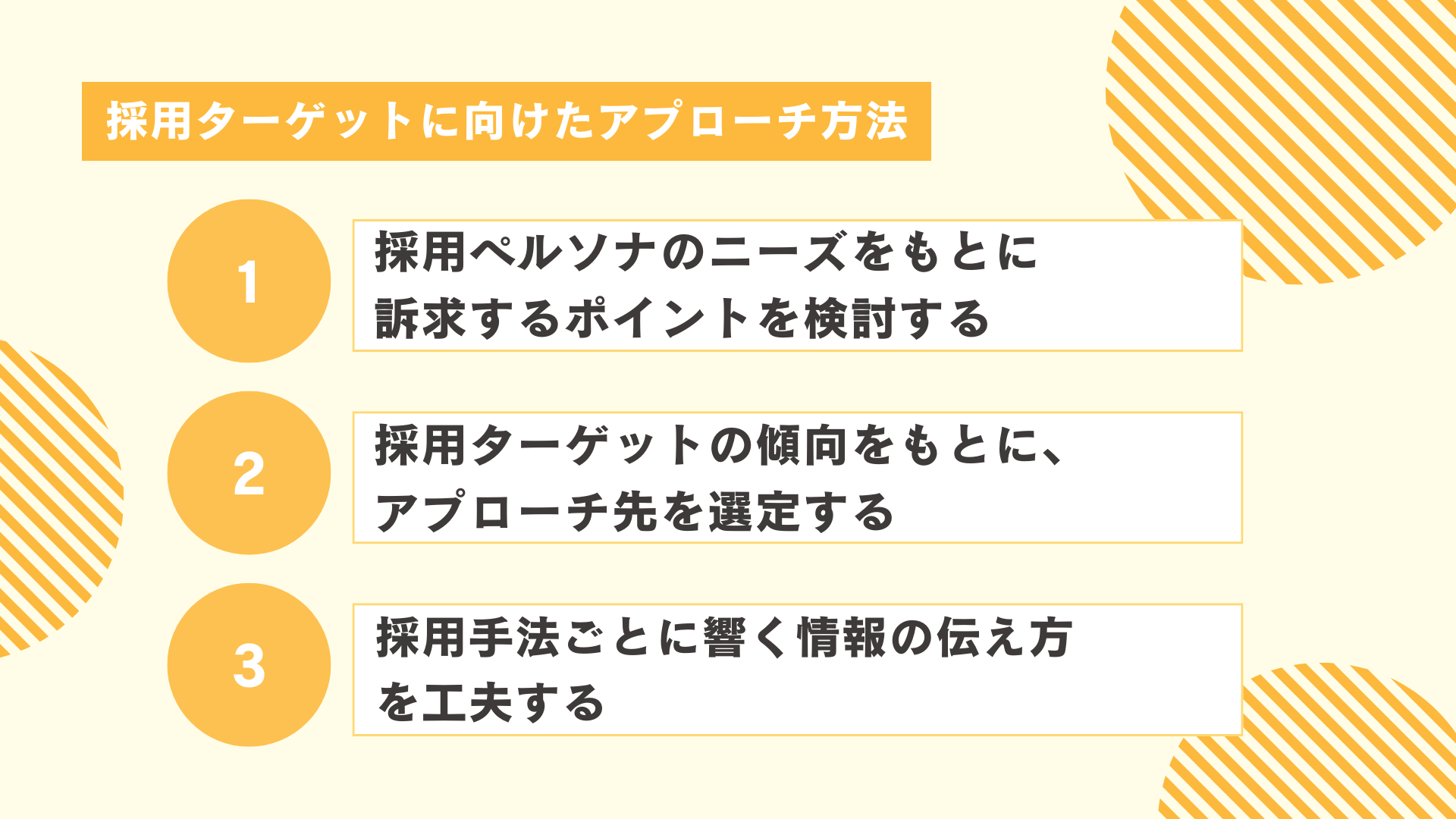

採用ターゲットに向けたアプローチ方法

採用ターゲットの設定をしたら、自社で働く魅力やメリットについて「なにを」、「どこで」訴求するかを検討していきます。

ここでは訴求すべき内容の考え方や採用媒体の選定方法について解説します。

1. 採用ペルソナのニーズをもとに訴求するポイントを検討する

自社が求める人材からの応募を促し、採用につなげるためには、募集文や求人広告で自社の魅力や働くメリットを採用ターゲットに届ける必要があります。

あらかじめ訴求するポイントを整理しておくことで伝えたいメッセージに一貫性が生まれます。

訴求するポイントを洗い出す際には、採用ペルソナが転職先に求める要素はなにかを考え、自社で提供できる価値を言語化しましょう。

たとえば、採用ペルソナのニーズと、それに対応した訴求内容は以下のようなものが考えられます。

求職者のニーズ | 魅力として訴求する要素 |

|---|---|

キャリアアップ |

|

柔軟な働き方 |

|

裁量の大きさ |

|

自社が求める人材がもつニーズにマッチした魅力を訴求することで、採用成功の確率を高められるでしょう。

2. 採用ターゲットの傾向をもとに、アプローチ先を選定する

自社が求める人材を採用につなげようとしても、求人を掲載する媒体やアプローチ方法がマッチしていなければ成果にはつながりにくいです。

たとえば、採用媒体においても、若手や第二新卒が多く登録している媒体、ハイレイヤーの人材が多く登録している媒体などさまざまな特徴があります。

採用ターゲットの傾向を把握し、「どのような転職サイトに登録しているのか」、「どのようなツールを使って転職活動をおこなうのか」を考え、適切なアプローチ先を選定しましょう。

3. 採用手法ごとに響く情報の伝え方を工夫する

同じ魅力を訴求する場合でも、採用手法によって適した伝え方は変わります。例えば、求人広告では限られた文字数で端的に強みを示すことが求められる一方、会社説明会やカジュアル面談ではエピソードやストーリーを交えて具体的に語るほうが効果的です。

SNSや動画を活用する場合には、視覚的な要素やリアルな社員の声を加えることで共感を得やすくなります。採用手法ごとに候補者が受け取る情報量や接触時間は異なるため、それぞれに適した表現や強調ポイントを設計することが重要です。

媒体の特徴や候補者の関心に合わせて情報を届ける工夫をすることで、採用ターゲットへの訴求力を一段と高められるでしょう。

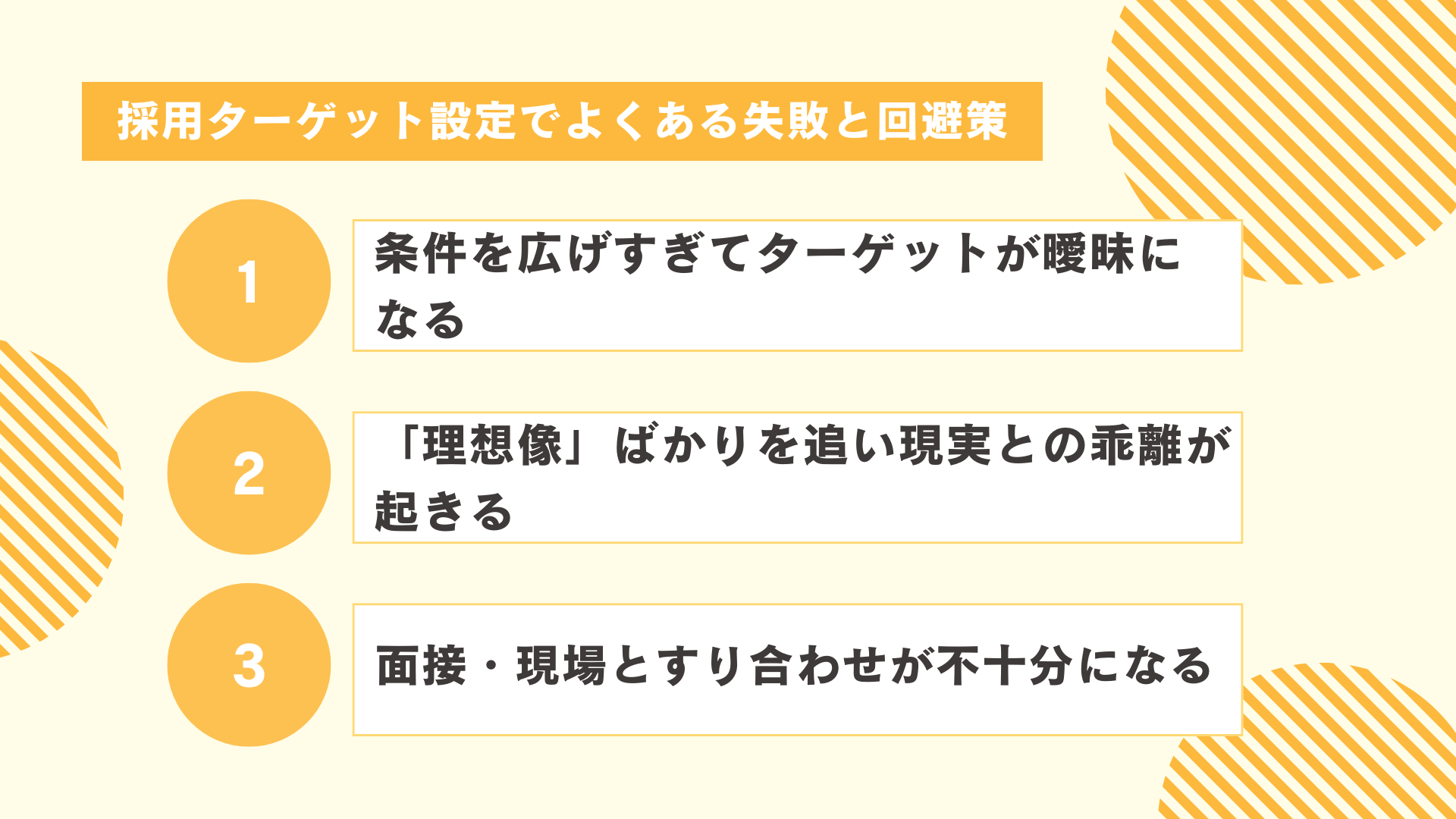

採用ターゲット設定でよくある失敗と回避策

採用ターゲットを定めることは、採用活動の精度を高めるために欠かせません。ただし、設定の仕方を誤ると、かえって成果を損ねる要因になります。代表的な失敗例と防止の工夫を把握することで、採用活動の実効性を高められます。以下では、具体的な失敗事例と解決の視点を解説します。

条件を広げすぎてターゲットが曖昧になる

採用ターゲットを設定する際、幅広い条件を盛り込みすぎると、対象がぼやけてしまう傾向があります。誰でも当てはまる要件になれば、自社の特性や求人の魅力を正しく訴求できなくなるため、応募の質が低下する恐れがあります。

効果的に人材を惹きつけるためには優先順位を明確にし、必要不可欠な条件と付加的な条件を整理して分けることが大切です。明確なターゲット像を維持することで自社に合う人材が自然と集まりやすくなり、母集団の精度が高まるでしょう。

「理想像」ばかりを追い現実との乖離が起きる

採用ターゲットの策定では、完璧な人材像を理想として描きすぎる場合があります。理想像を過度に追求すると、実際の労働市場との間に大きなギャップが生じ、応募者が集まらない状況に陥るでしょう。

現実的な候補者層を把握し、自社の魅力や成長機会と組み合わせて考える姿勢が重要です。理想を持ちながらも、柔軟に条件を調整することで、潜在的にマッチする人材と出会う可能性が広がります。

面接・現場とすり合わせが不十分になる

採用ターゲットを決めるプロセスで現場部門や面接担当者との連携が不十分な場合、ターゲット像の理解に差異が生じやすくなります。評価基準や求める資質が統一されなければ、選考過程で判断がぶれ、採用の質が低下するでしょう。

円滑な採用を実現するには、現場の声を反映し、具体的な行動特性や成果イメージを共有することが欠かせません。現場との認識を合わせることで、採用ターゲットがより実効性の高い基準となり、選考全体の一貫性も強化されます。

採用ターゲットを設定して採用活動を効率的に進めましょう

採用ターゲットを明確にすることは、採用活動を効率化し、ミスマッチを防ぐうえで欠かせない取り組みです。ペルソナとの併用や市場データの活用、現場との連携によって精度を高めることで、母集団の形成から選考・定着に至るまで効果を発揮します。

一方で、条件を広げすぎる、理想像に偏る、現場との認識がずれるといった失敗は成果を損ねる原因となるため注意が必要です。自社の状況に合わせて柔軟に見直しを重ねれば、採用ターゲットは単なる理想像ではなく、実効性の高い基準となり、持続的な組織成長につながります。

採用戦略調査レポート

採用市場の変化を背景に、企業がいま何を重視して採用戦略を設計しているのかを調査。「量から質へ」移行する採用の実態と、来期に向けた改善意向を可視化します。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

第1回 建設業界の採用危機と「人財」経営の時代へ【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

新卒採用計画の立て方|8つのステップやテンプレート例もご紹介

- 採用企画

- 採用オペレーション

製造業の採用はなぜ難しい?最新動向と成功のポイントを徹底解説

- 採用企画

【2025年最新版】【中途採用・人事】担当者におすすめの本19選

- 採用企画

役割等級制度とは|メリット・デメリットや導入手順を解説

- 採用企画

「エンゲージメント採用」実践ガイド|メリット・デメリット、導入すべき企業を紹介!

- 採用企画