採用・労務・経理に関するお役立ち情報

就職活動中の学生に対し、企業が内定承諾を強要する「オワハラ(就活終われハラスメント)」が問題視されています。この行為は、学生の選択の自由を奪い、精神的な負担を与えるだけでなく、企業にとってもブランドイメージの低下や訴訟リスクといったデメリットを招く可能性があります。

本記事では、オワハラの意味や種類、企業でできる防止策などを解説します。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

オワハラとは

「オワハラ」は「就活終われハラスメント」の略称で、企業が内定を出した学生に対し、他社の選考を辞退するよう促し、自社への入社を強要する行為を指します。

この言葉は、2015年の「『現代用語の基礎知識』選 ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされたことで、就職活動を行う学生を中心に広く知られるようになりました。

文部科学省が2019年に行った調査では、対象となった約1,100校のうち32.9%が、学生からオワハラに関する相談を受けたと回答しています。

オワハラにあたる具体的な行為

具体的なオワハラ行為には、どのようなものがあるのでしょうか。厚生労働省の資料を参考に、代表的な例を以下にご紹介します。

- 自分の内々定と引き換えに、他社への就職活動をやめるよう強要する

- 自由応募型の採用選考において、内々定と引き換えに大学や大学教員からの推薦状の提出を求める

- 他社の就職活動が物理的にできなくなるよう、研修などへの参加を求める

- 内定承諾書などの早期提出を強要する

- 内々定を辞退したいと申し出た学生に対し、何度も話し合いを求めて引き留める

企業側には「優秀な人材を確保したい」という強い気持ちがあっても、強要している意識がないかもしれません。しかし、学生は大きなプレッシャーを感じてしまう可能性があります。採用担当者は、常に学生の視点に立って対応することが大切です。

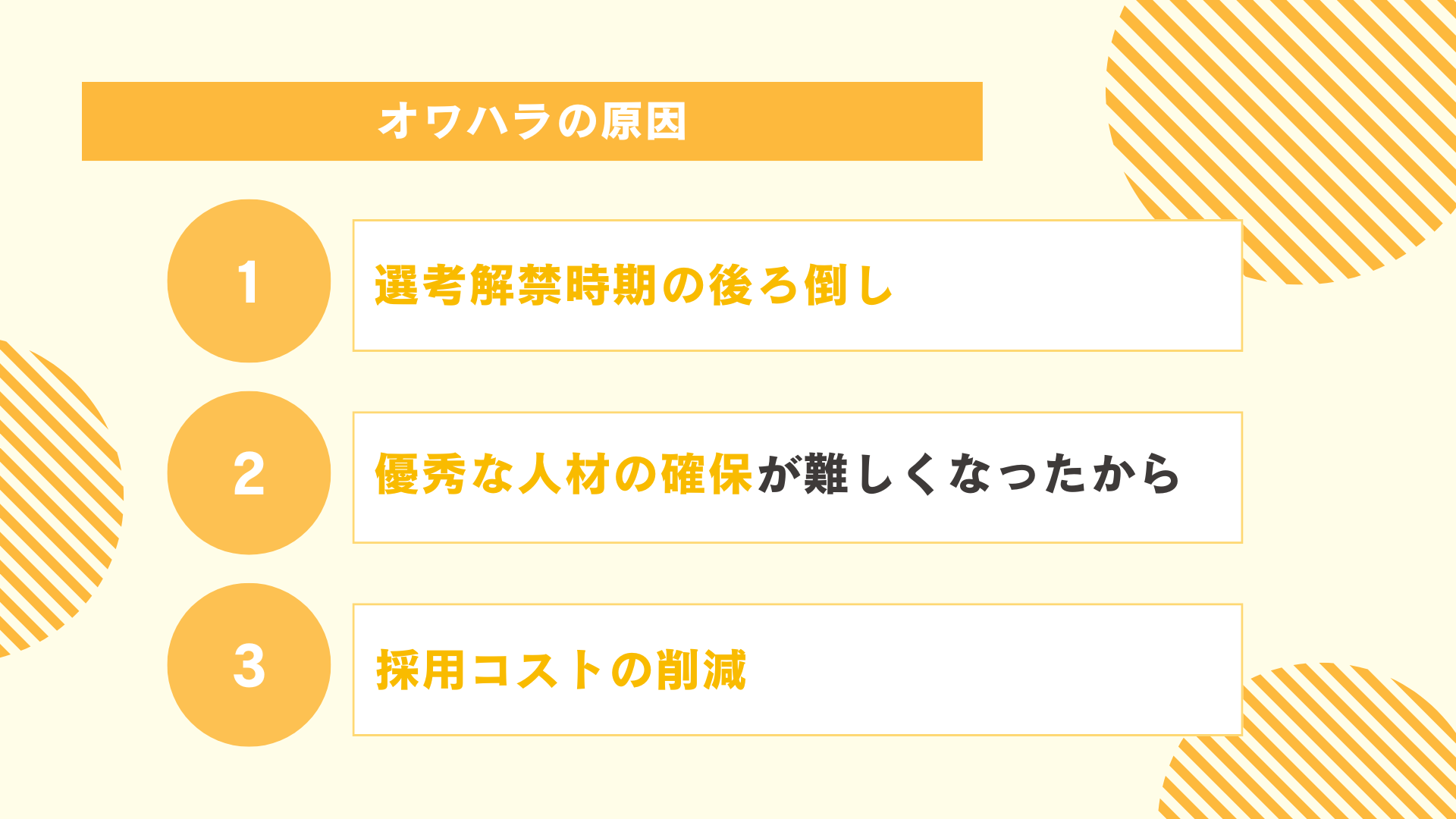

オワハラの原因

オワハラが起きてしまう原因として、主に以下の3点が挙げられます。

1. 選考解禁時期の後ろ倒し

オワハラの原因の一つに、選考解禁時期の変更が挙げられます。以前は大学3年生の12月に広報活動が解禁されていましたが、現在は大学4年生の3月に後ろ倒しになったことで、選考期間が短くなりました。そのため、企業は優秀な人材を確保しようと、早期に内定を出し、他社の選考を受けさせないよう圧力をかけてしまうのです。

2. 優秀な人材の確保が難しくなったから

少子高齢化による労働人口の減少に伴い、採用市場の競争は激化しています。特に企業の成長を左右するITスキルやグローバルな視点を持つ人材は多くの企業に求められるため、獲得が非常に困難になっています。

優秀な人材を他社に先んじて確保しようとする企業の思惑が、オワハラにつながると考えられます。早期内定によって他社への流出リスクを減らせる一方で、学生には大きな負担となり、企業イメージを損なう可能性もあるため、注意が必要です。

3. 採用コストの削減

企業は採用活動に多くのコストをかけています。説明会の設営費用、交通費、広告費などがこれにあたります。これらのコストは採用人数が増えるほど増加するため、オワハラによって内定辞退者を減らすことができれば、採用コストを削減できるという考えがあります。

しかし、オワハラは企業ブランドのイメージ低下や訴訟リスクなど、多くのリスクを伴います。結果として、オワハラで得られるメリットよりもデメリットの方がはるかに大きいことを認識する必要があります。

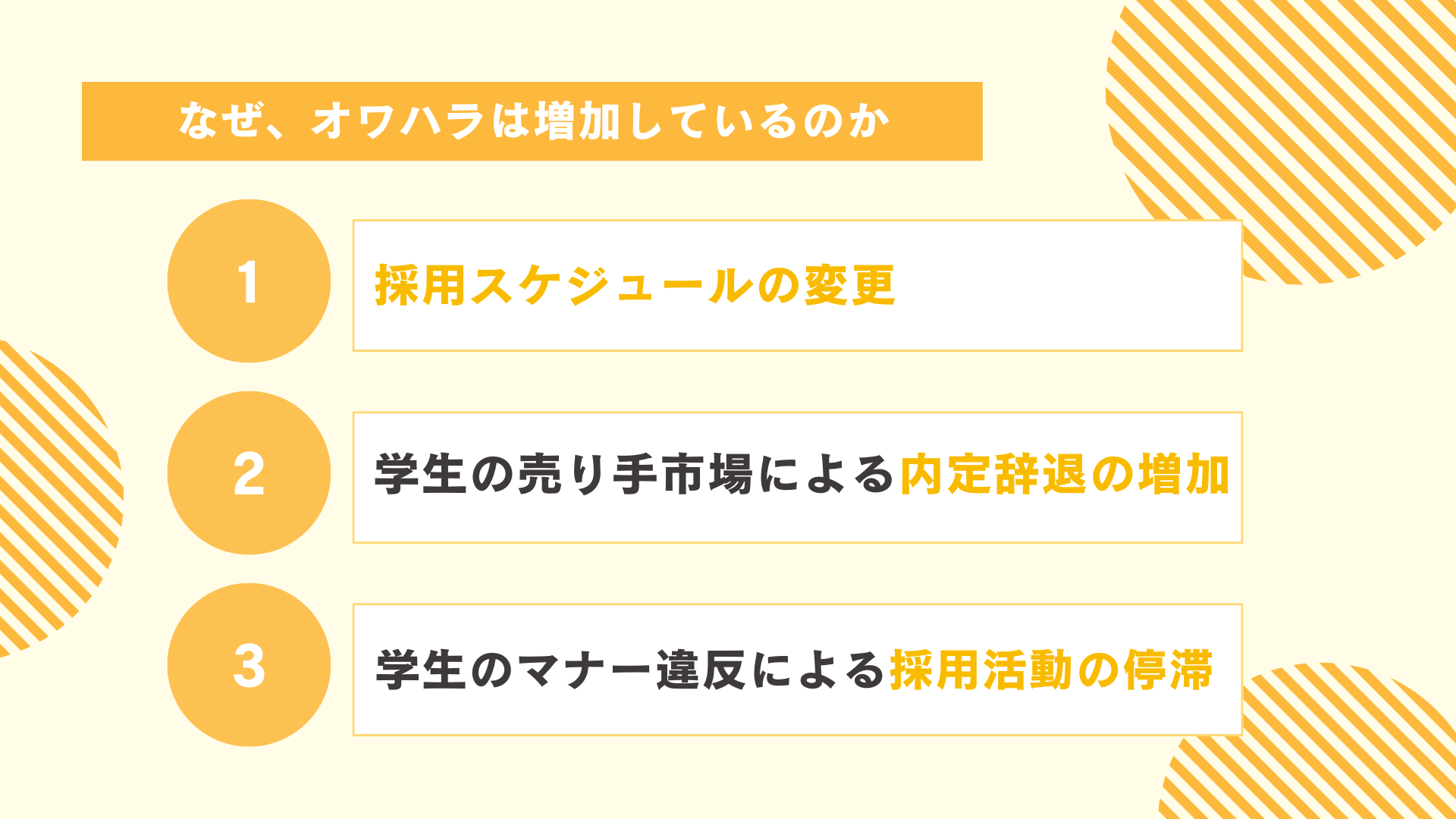

なぜ、オワハラは増加しているのか

オワハラは、近年特に増加傾向にあると言われています。なぜ今、オワハラが問題視されるほど増加しているのでしょうか。その主な理由を解説します。

1. 採用スケジュールの変更

オワハラの増加は、採用スケジュールが後ろ倒しになったことが一因です。かつて4月だった選考開始時期が、経団連の指針によって以下のように遅れてきました。

経団連による採用スケジュールの変遷

- 2016年卒: 8月に選考開始

- 2017年卒以降: 6月に選考開始

- 2021年卒以降: ルールは廃止されたものの、基本的なスケジュールは2020年卒までと大きな変化はない

経団連に加盟していない企業は、この指針にとらわれず、より早く選考を進めることができます。そのため、選考開始時期が遅れたことで、大企業に先んじて優秀な学生を確保するチャンスと捉える企業が増えました。その結果、他社に学生が流出してしまうことを防ぐために、オワハラを行う企業が増加したと考えられます。

2. 学生の売り手市場による内定辞退の増加

就職活動が学生の売り手市場であることも、オワハラが増える要因の一つです。

売り手市場の状況では、一人の学生が複数の企業から内定を得るケースが多くなります。企業が何も対策を講じなければ、優秀な学生は次々と他社へ流出し、内定辞退が続出してしまいます。通常、内定を出した学生と定期的に連絡を取ることで内定辞退を防ぎますが、売り手市場ではその程度の対策では効果が薄くなる懸念があります。

より確実かつ強力に内定辞退を防ごうとすることが、オワハラにつながる一因となっているのです。

3. 学生のマナー違反による採用活動の停滞

内定辞退に関して、一部の学生によるマナー違反がオワハラの増加を招いている側面もあります。

新卒採用において内定辞退はある程度避けられないものですが、辞退の連絡が遅れると、企業の採用計画に大きな影響を与えます。企業としては、辞退する場合はできるだけ早く連絡してほしいというのが本音です。しかし、学生の中には明確な辞退の意思表示をしないまま音信不通になったり、回答期限を過ぎてから辞退を申し出たりするケースも少なくありません。

内定辞退の連絡遅れによる採用スケジュールの停滞を防ぐため、内定を出した時点で内定を承諾するか辞退するかの回答を強く求める企業が増えているのです。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

オワハラのパターン

一口にオワハラといっても、そのパターンにはさまざまなものがあります。明らかに不適切な行為もあれば、判断が難しいケースもあるため、主なパターンを事例とともに確認しておきましょう。

交渉型

内定を出す代わりに、他社の面接や説明会を辞退するよう確約させるなど、交渉の形で圧力をかける行為です。一見、学生に判断を委ねているように見えますが、そのプレッシャーは相当なものとされます。ひどいケースでは、内定を出すのと引き換えに、目の前で全ての選考予定企業に辞退の連絡を入れさせるという事例もあります。

交渉型の具体例

- 内定を出す代わりに、他社の選考辞退を確約させる

- 研修などで、入社承諾書を提出するよう迫る

脅迫型

内定辞退をすると損害賠償を請求すると伝える、辞退すれば出身大学からは今後採用しないと伝えるなど、学生を直接的に脅す行為です。このような強い姿勢に出る企業は多くはないものの、学生に与える精神的なダメージは大きいと考えられます。

脅迫型の具体例

- 内定辞退をした場合、損害賠償を請求すると伝える

- 辞退するなら出身大学からの採用を停止すると伝える

嫌がらせ型

辞退を申し出た学生に対し、嫌がらせの電話やメールを何度も送る行為もオワハラに該当します。

嫌がらせ型の具体例

- 辞退の意思表示後も、何度も電話やメールで内定承諾を迫る

- 辞退理由を執拗に問い詰め、人格を否定するような発言をする

- 辞退した学生の悪口をSNSなどに書き込む

これらの行為は、学生に精神的な苦痛を与えるだけでなく、名誉毀損などの法的責任を問われる可能性もあります。企業側は、学生の辞退の意思を尊重し、適切な対応をとることが重要です。

拘束型

拘束型のオワハラとは、学生を長時間拘束し、内定承諾を強要する行為です。

拘束型の具体例

- 企業説明会や面接の際、予定時間を大幅に超えて拘束する

- 内定承諾の意思表示をするまで、学生を帰さない

- 他社の選考を受けられないように、長時間の拘束を続ける

- 研修や懇親会と称して学生を拘束し、内定承諾を迫る

これらの行為は、学生の自由な意思決定を阻害するものであり、違法となる可能性もあります。企業は学生の人権を尊重し、適切な採用活動を行う必要があります。拘束型オワハラは、学生にとって大きな負担となるだけでなく、企業のイメージダウンにもつながるため、絶対に避けなければなりません。

圧迫型

圧迫型オワハラとは、高圧的な態度で内定承諾を迫る行為です。学生の意思を尊重せず、企業側の都合を一方的に押し付けるため、精神的な苦痛を与える可能性があります。

圧迫型の具体例

- 「君を採用するのは当社だけだ」と断言する

- 「内定を辞退したら、君のキャリアは終わりだ」と脅す

- 大声で威嚇する、机を叩くなどして威圧する

圧迫型オワハラは、学生の就職活動における自由な意思決定を阻害するだけでなく、企業のイメージダウンにもつながります。内定承諾を迫る際は、学生の人格を尊重し、丁寧な言葉遣いを心がけることが重要です。

嘘の告知型

嘘の告知型オワハラとは、実際には採用枠が空いているにもかかわらず、企業が「もう枠がない」と嘘をついて、学生に内定承諾を迫ることです。このタイプのオワハラは、学生の焦りを利用して内定承諾を得ようとする悪質な行為です。

学生は「他社の選考を受ける機会を失ってしまうのではないか」という不安から、嘘の告知を信じ、内定を承諾してしまうケースがあります。

嘘の告知型オワハラが起こる背景:

- 第一志望群の学生に辞退されるリスクを減らすため

- 複数の内定を得ている学生の囲い込みのため

- 採用活動に割く時間やコストを削減するため

嘘の告知型オワハラは、企業の信頼を失墜させるだけでなく、訴訟のリスクも伴います。企業は、採用活動において誠実な対応を心がける必要があります。

オワハラが企業に引き起こすリスク

オワハラは、就職活動を行う学生にとって迷惑な行為であるだけでなく、企業にとってもメリットは全くありません。オワハラを行うことで企業が抱えるリスクについて、正しく認識しておくことが重要です。

大学や就活生からのイメージダウン

オワハラを受けた学生は、大学のキャリアセンターなどに相談する可能性が高いでしょう。このような事例が大学内で共有されると、次年度以降の学生にも情報が伝わり、企業が敬遠されるようになります。その結果、志望者が減少するなど、企業にとって大きな損失につながります。

訴訟リスク

脅迫型オワハラは、脅迫罪や強要罪に該当する危険性があります。また、交渉型や束縛型オワハラも、度を超えた場合は学生が精神的苦痛を理由に損害賠償を請求する可能性をはらんでいます。このようなリスクを冒してまでオワハラを行うメリットは、全くないと言えます。

SNSでの拡散

企業にとって最も恐れるべきは、オワハラ行為がSNSで拡散される事態です。近年、就職活動の状況をSNSで公開する学生は増えています。法的に問題のない範囲の行為であっても、SNSを見た一般の人々が「ひどい」と感じれば、瞬く間に企業のイメージは悪化します。その結果、採用活動が困難になり、将来にわたって企業に大きなダメージを与えることになります。

オワハラを受けた学生が、その企業に入社したいと心から思えるでしょうか。優秀な学生を確保したいという思いから行き過ぎた行為に及ぶことは、企業にとってマイナスにしかなりません。入社しなかった学生は、オワハラを行った企業に対してネガティブなイメージを持った「消費者」となります。このように、オワハラは誰も得をしない行為だと言えるでしょう。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

企業でできるオワハラの防止対策

「無意識のうちにオワハラをしてしまっているかもしれない」と不安を感じている採用担当者も多いのではないでしょうか。ここでは、企業でできるオワハラの防止策を紹介します。

1. マニュアルを作成する

オワハラ防止のため、企業は学生への対応に関するマニュアルを作成することが不可欠です。マニュアルには、オワハラに該当する行為や、適切な対応方法を具体的に記載し、従業員の理解を深めることで、オワハラ発生のリスクを低減できます。

マニュアルに記載する内容の例:

- オワハラに該当する行為の具体的な定義

- 状況に応じた適切な対応方法

- 学生からよく寄せられる質問と回答例

- 社内外の相談窓口の連絡先

マニュアルは定期的に見直し、最新の情報に更新することが大切です。必要に応じてロールプレイング研修と組み合わせることで、より効果的なオワハラ対策につながります。

2. オワハラに関する研修を実施する

オワハラに関する研修を実施することで、採用担当者が正しい知識を身につけられます。新しい従業員向けだけでなく、管理職や役員向けの研修も行うことで、より効果的な防止が期待できます。

研修では、オワハラの定義や具体例を全従業員に周知するほか、採用担当者にはオワハラをしてしまった場合のリスク、防止策、関連法令の理解、倫理的な採用活動の重要性などを教育します。また、研修は法律や社会情勢の変化に合わせて内容をアップデートするようにしましょう。

3. 自社の魅力をアピールすることに注力する

オワハラを防ぐためには、自社の魅力を効果的に伝えることが大事です。企業の魅力が学生に伝われば、安心して入社を決断できるため、オワハラに頼る必要がなくなります。

企業理念やビジョン、事業内容の将来性、社会貢献性などを明確に示すだけでなく、社風や文化、ワークライフバランスへの配慮も大切です。これらの魅力は、ホームページや会社案内だけでなく、説明会や面接でも伝えましょう。インターンシップを通して、企業文化や仕事内容を体験してもらうことも効果的です。

4. 内定承諾期限を柔軟に設定する

内定承諾の期限設定は、学生に大きなプレッシャーを与えることがあります。画一的な期限を設けるのではなく、学生一人ひとりの状況に配慮し、柔軟な対応を心がけましょう。

たとえば、他社の選考結果を待っている学生には期限の延長を認めたり、相談に応じたりすることで、学生は安心して就職活動を進められます。このような対応は、学生に「学生のことを真剣に考えてくれる企業」という好印象を与え、企業イメージの向上につながります。

5. 内定後のスケジュールを明確にする

内定承諾後、入社までの間にどのようなスケジュールで進むのかを明確に示すことで、学生の不安を取り除き、オワハラを防げます。

内定者向けの交流会や懇親会を開催することも有効です。内定者同士が交流することで、不安や疑問を共有・解消できる場となります。

6. 内定辞退者には丁寧に対応する

内定辞退の申し出には、まず感謝の気持ちを伝え、辞退を受け入れましょう。辞退理由は尋ねても問題ありませんが、深掘りしたり、引き留めたりするのは避けるべきです。企業にとって内定辞退は残念なことですが、辞退者を責めたり、不快な言葉を投げかけたりするのは許されません。

辞退者は様々な葛藤を抱えながら決断していることを理解し、真摯な対応を心がけましょう。丁寧な対応は企業イメージの向上にもつながります。

まとめ

オワハラが企業にとって「百害あって一利なし」であることがご理解いただけたかと思います。採用活動は企業の将来を左右する大事なミッションです。採用担当者は、優秀な人材を確保することだけでなく、企業の顔として、学生や学校関係者に良い企業イメージを持ってもらうことが、より重要な任務だと言えるでしょう。

「まるごと人事」は、採用活動における企業のブランドイメージ向上を支援し、学生に選ばれる魅力的な企業づくりをお手伝いします。採用のプロが寄り添い、戦略的な採用活動をサポートいたします。

内定者フォロー大全

新卒編・中途編

内定辞退・早期離職の原因は「伝わらないフォロー」かも?効果的な施策を新卒・中途別にご紹介!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

第6回 現場で育ち、辞めない仕組みづくり【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

採用課題とは|見つけ方や課題別の解決方法と事例を紹介

- 採用企画

採用力とは?高い企業の特徴と強化するための7つの方法

- 採用企画

看護師の採用方法|おすすめの求人媒体6選と採用成功のポイントを解説

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

「エンゲージメント採用」実践ガイド|メリット・デメリット、導入すべき企業を紹介!

- 採用企画

採用担当者の業務内容を徹底解説!人事担当との違いや必要なスキル、心構えまで

- 採用企画