採用・労務・経理に関するお役立ち情報

近年、保育士の採用が全国的に深刻な課題として取り上げられています。背景には、高い求人倍率や多様化する保育ニーズがあります。人材不足は保育の質にも影響し、園運営に大きな支障をきたすこともあるでしょう。

本記事では、採用が難しい原因を多角的に分析し、選ばれる園になるための具体的な改善策や効果的な採用手法を紹介します。採用活動に悩む園にとって、実践的なヒントが得られる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

目次

保育士採用が難しい理由4選

保育士の採用が困難とされる背景には、求人倍率の高さや待機児童対策による需要拡大、潜在保育士の存在、そして人材不足が保育の質へ及ぼす影響があります。以下では、代表的な要因を4つに分けて解説します。

深刻化する保育士不足と高い有効求人倍率

保育士の不足は長年にわたり社会課題とされており、全国的に需要が供給を大きく上回っています。実際、有効求人倍率は年々上昇を続け、2025年1月時点で全国平均は3.78倍に達しました。

求職者1人に対して約4件の求人がある計算となり、非常に高い水準です。とりわけ都市部ではさらに激しい人材獲得競争が発生しており、保育士の確保が困難な状況に拍車をかけています。

構造的な人手不足は、即戦力となる保育士を求める現場にとって深刻な障壁となっています。

参照:厚生労働省|保育人材確保のための 『魅力ある職場づくり』に向けて

厚生労働省|図表1-2-59 保育士の有効求人倍率の推移(全国)

待機児童問題解消と多様化するニーズが生む新たな需要

待機児童の数は減少傾向にありますが、保育施設の新設や拡充が進められ、保育士の需要は逆に高まっています。加えて、共働き家庭の増加や保育時間の延長、療育や夜間対応など、多岐にわたる保育ニーズが現場に求められるようになりました。

保育士は子どもの成長支援にとどまらず、教育的ケアや多様な家庭事情への対応も担っています。保育の質が問われる今、保育士1人あたりの業務は増加しており、結果として新たな採用の難しさを生み出しているのが現状です。

資格保有者が保育現場で働かない「潜在保育士」の実情

保育士資格を保有していながらも現場で働かない「潜在保育士」の存在が、採用難の一因となっています。指定養成施設の卒業者の約半数が保育の仕事に就いておらず、背景には労働環境や待遇に対する不満が根強くあります。主な要因は、以下のとおりです。

- 給与水準が他業種と比較して低い

- 担当業務が多岐にわたり心身の負担が大きい

- 休暇取得が困難でプライベートとの両立が難しい

- 人間関係に悩みを抱えやすい職場環境

- キャリア形成の機会が限られている

上記の問題が離職や復職忌避を招き、保育士不足をさらに深刻化させています。

人材不足が引き起こす保育の質と現場への影響

保育士の慢性的な不足は、保育の質そのものに直接的な悪影響を及ぼします。十分な人員が確保できなければ子どもへの丁寧な対応や安全管理が難しくなり、事故リスクの上昇や教育機会の損失を招きかねません。

また、現場では限られた人材に業務が集中し、過重労働やメンタルヘルスの不調を引き起こす原因にもなっています。ベテラン保育士による新人育成や園内研修の時間も圧迫され、組織全体のスキル向上が妨げられる懸念もあります。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

5つの視点から見る保育士が「選ばれない」理由と課題

保育士という職業が十分に魅力的に映らない理由には、労働環境・待遇・人間関係・将来性といった視点ごとに複雑な課題が存在します。ここでは、5つの視点から要因を整理し、それぞれの本質に迫っていきます。

業務の責任と負担の大きさ

保育士には子どもの安全確保を最優先に、教育的支援や生活指導など、極めて高度な専門性が求められています。さらに、日々の保育に加えて行事準備や書類作成といった業務も発生し、業務範囲は広大です。

多くの現場ではアナログ作業が多く、定時での退勤が困難になる要因となっています。労働環境の整備が遅れれば、心身の負荷は増す一方です。保育ニーズの多様化に伴い、求められる対応力は高まり続けており、結果として離職者の増加を招く構造が固定化しつつあります。

給与・待遇の不満と報酬への違和感

保育士の報酬水準は、社会的責任の大きさに見合っていないと感じる人が多く存在します。実際、平均月収は他職種と比べて10万円以上低い水準にとどまっています。現職場に対する保育士の要望(複数回答)は以下のとおりです。

- 給与・賞与の見直し:約60%

- 昇給制度の透明化:約43%

- 人事評価制度の導入:約38%

- 福利厚生の拡充:約36%

待遇に関する改善要望は多岐にわたります。正当な評価を受けていないと感じることが、職業選択の段階で敬遠される大きな要因となっています。

休暇取得の困難さとワークライフバランスの課題

保育業界では慢性的な人手不足が常態化しており、休暇を計画的に取得することが難しい状況に直面しがちです。土日出勤が発生する勤務体系では、私生活と仕事の境界があいまいになり、精神的な余裕を持てない傾向が強まります。

特に、家庭を持つ保育士は育児や家事との両立が現実的に難しくなるため、離職や転職を考える契機となりやすいでしょう。柔軟な働き方を認める制度やチーム体制の再構築が進まなければ、働き続けたいという意欲を保つことが困難になります。

複雑な人間関係と保護者対応へのストレス

人との関係性に関わる課題は、職場の離脱理由として頻出しています。保育士同士の価値観の違いや、役割分担の不均衡は摩擦を生みやすく、コミュニケーションが不足すれば小さな衝突も離職に直結するでしょう。

さらに、保護者との関係では、高まる教育期待に応え続ける精神的負担や、理不尽な要望への対応がストレスの原因となっています。相談窓口や組織的なサポート体制の整備が不十分であれば、現場の保育士は孤立感を深めることになり、長期的な定着を困難にする要因となります。

キャリアパスの不明瞭さと成長機会の不足

保育士のキャリアは現場経験を積むことに偏重されやすく、役職や職務内容の広がりに関する明確なビジョンが描きにくいのが現状です。研修機会の不足や、評価制度の不在も相まって、成長実感を得づらい傾向にあります。

特に中堅以降の保育士にとっては、後輩育成に追われる一方で、自らのスキル向上に割ける時間が限られるという矛盾が存在しています。専門職としてのキャリア形成が確立されなければ将来に希望を持つことが難しくなり、他業種への転職を選択する人も増加してしまうでしょう。

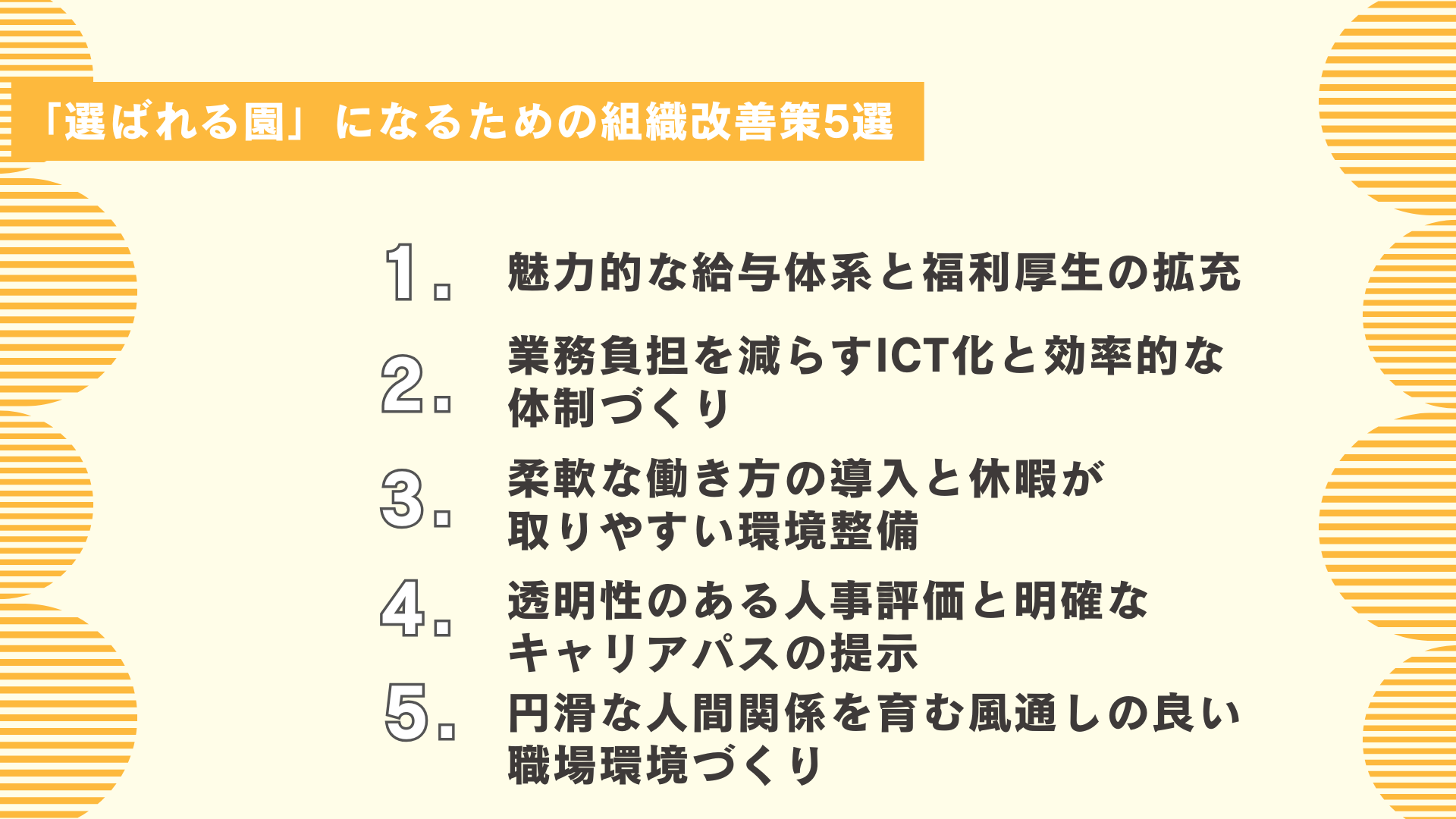

「選ばれる園」になるための組織改善策5選

保育士の離職を防ぎ、求職者からも選ばれる園を目指すには、働く環境の質そのものを見直す必要があります。ここでは、多角的な視点から導き出した5つの組織改善策を紹介します。

魅力的な給与体系と福利厚生の拡充

処遇の充実は、保育士の満足度と定着率の向上に直結する重要な要素です。基本給や手当の見直しに加えて、福利厚生制度の強化が求められます。国の処遇改善加算を最大限に活用し、経験年数や役職に応じた給与例を明示することが効果的です。

また、賞与や各種手当の透明なルールを設けることで、将来の収入を具体的にイメージできるようになります。住宅手当や社宅制度の整備も、ライフステージの変化に対応できる安心感を与えます。報酬体系の明確化と生活支援制度の充実は、他園との差別化を図るうえでも欠かせない施策です。

業務負担を減らすICT化と効率的な体制づくり

現場の負担軽減は、離職防止と採用力向上につながる取り組みです。紙で行っていた日誌・連絡帳・お便りなどの業務をICTで一元管理することで手間を省き、保育に集中できる時間を創出できます。

例えば、連絡業務をアプリ化することで電話対応を削減し、職員間や保護者とのやりとりもスムーズになります。さらに、保育補助者の活用や業務分担の最適化を進めることで、限られた人材資源の有効活用が可能です。

柔軟な働き方の導入と休暇が取りやすい環境整備

働き続けやすい環境づくりは、多様な人材を確保するための基盤となります。保育士一人ひとりのライフスタイルに合わせた働き方が認められることで、子育て中や復職希望の人材でも働きやすくなります。

- フレックスタイム制・時短勤務の導入

- 年間休日や有給取得率の明示

- 産休・育休制度の充実

- 独自のリフレッシュ休暇や特別休暇

- 休暇取得の事前調整が可能な人員配置

上記の制度はワークライフバランスを尊重する姿勢の表れであり、求職者にとっても安心材料となります。時間と心のゆとりが、良質な保育と職員の継続的な勤務につながります。

透明性のある人事評価と明確なキャリアパスの提示

成長の見通しが描ける職場は、働き続ける意欲を引き出します。人事評価制度の導入により、頑張りが正当に評価される仕組みを整備することが不可欠です。評価の基準を言語化し、給与・賞与との連動性を高めることで、公平感が醸成されます。

さらに、キャリアステップとして、リーダーや主任への昇格ルートを明示し、必要なスキルと研修内容をセットで提示することが効果的です。外部研修への参加支援や、自己啓発費の補助といった制度も、スキルアップを後押しします。

円滑な人間関係を育む風通しの良い職場環境づくり

安心して働ける職場は、人間関係の質によって築かれます。定期的な面談の実施によって、悩みや課題を早期に把握しやすくなります。園内イベントや交流機会を増やすことも、信頼関係の構築に有効です。

さらに、コミュニケーション力を育てる研修や、メンタルサポート体制の整備により、心理的な安全性を高める取り組みが求められます。加えて、保護者対応に関してはマニュアル整備や第三者機関の活用により、職員を一人にしない体制を整えることが重要です。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

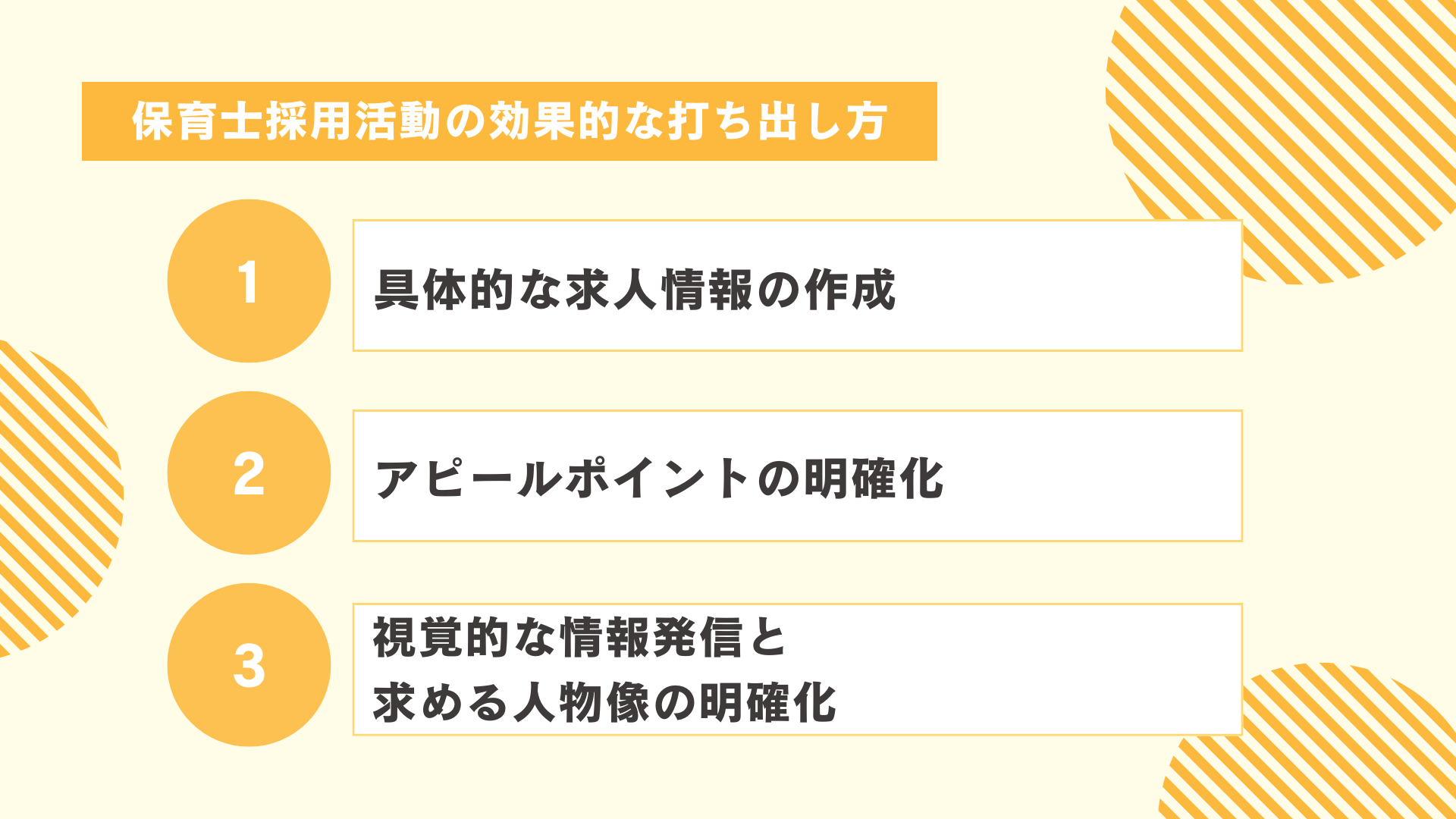

保育士採用活動の効果的な打ち出し方

求職者の心に届く採用情報を作成するには、明確で具体的な表現と、園の特性を活かした視覚的なアプローチが求められます。以下の3点を軸に、効果的な発信方法を紹介します。

求職者に響く具体的な求人情報の作成

採用活動においては、応募者の不安を払拭し、安心して選択できるような情報提供が不可欠です。給与や待遇、勤務時間などは詳細に記載し、モデルケースを提示することで具体性を持たせると効果的です。

また、ICTの導入状況や業務効率化の取り組みを明示し、事務作業の負担軽減や子どもと向き合う時間の確保ができていることを示す必要があります。有給取得率や休暇制度の充実も重視されるため、数値や制度名を用いて具体的に記述し、実際に取得している職員の声を織り交ぜると説得力が増します。

園の独自性と魅力を伝えるアピールポイントの明確化

他園との差別化を図るためには、園が大切にしている価値観や運営方針を明確に伝えることが重要です。人事評価制度やキャリアパスの整備状況、透明性のある評価基準が存在するかどうかは、保育士の成長意欲に直結する要素です。

また、職員同士の関係性や職場の雰囲気も見逃せません。定期的な面談や交流行事など、安心して働ける環境づくりの具体策を共有しましょう。

さらに、園独自の保育理念や教育方針、実際に活用されている独自カリキュラムを提示することで、求職者は自らの価値観と照らし合わせながら職場選びを進めやすくなります。

視覚的な情報発信と求める人物像の明確化

文章情報に加え、写真や動画による視覚的訴求が、応募意欲の喚起につながります。職場風景、職員同士の交流場面、園内設備などを写した素材を活用することで、園の雰囲気が直感的に伝わります。例えば、以下のような施策も有効です。

- 職員インタビュー動画の掲載

- ウェブ説明会での園内案内

- バーチャル園見学の導入

求める人物像についても、「乳児保育経験者歓迎」「協調性を大切にできる方」など、応募者が自身の適性を判断しやすくなる表現で具体化しましょう。経験よりも人柄や意欲を評価する姿勢も打ち出すことで、幅広い層にアプローチできます。

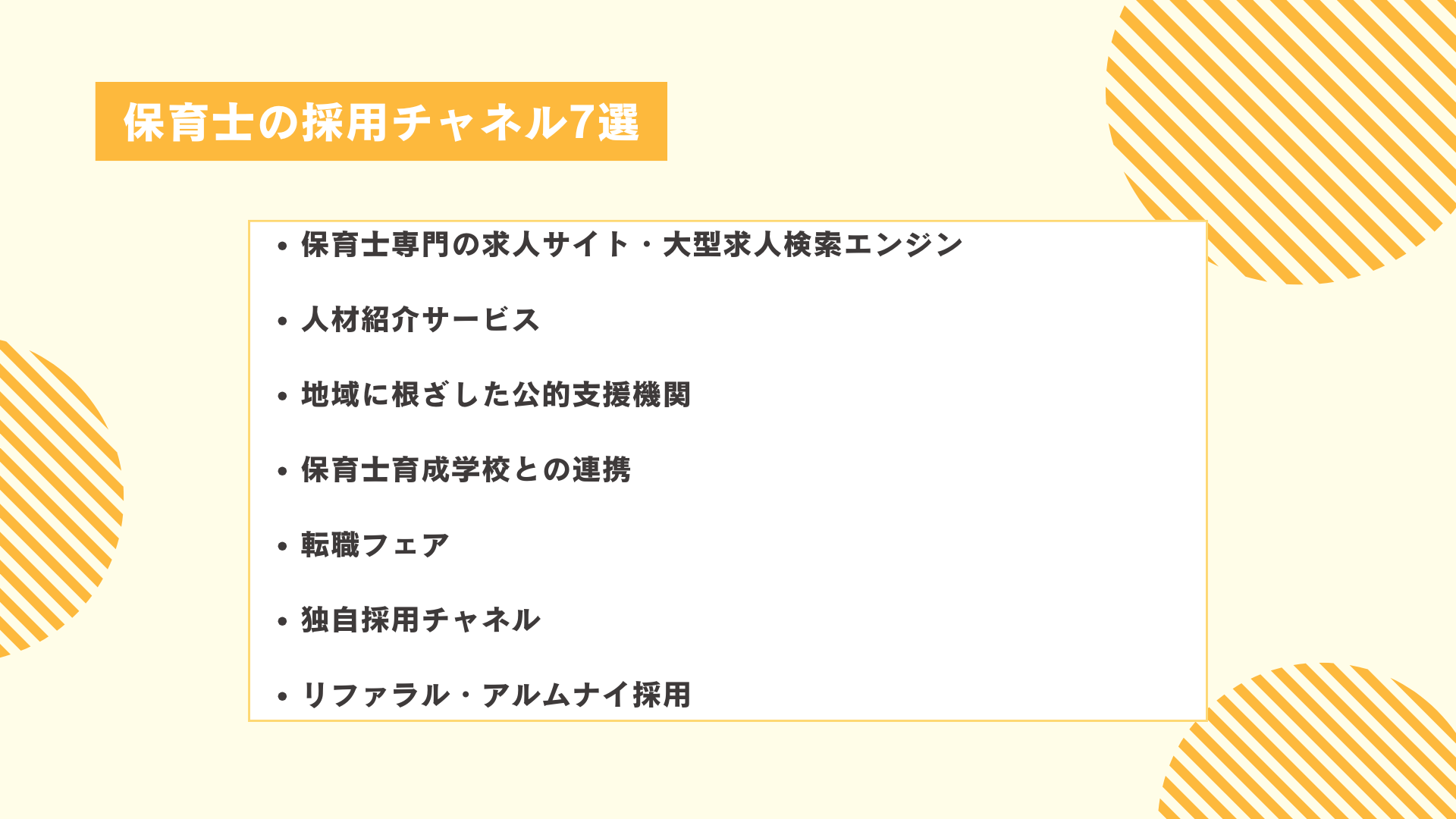

保育士の採用チャネル7選

保育士の採用成功には、チャネルごとの特性を理解し、組み合わせて活用する視点が不可欠です。以下に、代表的な7つの手法と活用ポイントを紹介します。

保育士専門の求人サイト・大型求人検索エンジン

特化型サイトや検索エンジンは、保育士との接点を広げる手段として有効です。専門求人サイトでは、詳細な職場情報を掲載することで、応募の動機づけが強化されます。

さらに、検索エンジンでは無料掲載やクリック課金型が活用でき、採用コストの最適化が可能となります。施設の魅力を継続的に発信しながら、PDCAを回す運用が必須です。

専門家によるサポートが期待できる人材紹介サービス

経験豊富なコンサルタントがマッチングを担う人材紹介サービスでは、採用効率と定着率の向上が期待されます。スクリーニングを経た候補者の紹介を受けられるため、採用後のミスマッチを抑えやすくなります。

また、成功報酬型の料金体系で無駄なコストを削減できる点もメリットです。園の個性や魅力を資料に落とし込み、オンライン説明会や見学案内を組み合わせることで、応募者の納得度が高まりやすくなります。

地域に根ざした公的支援機関

公的機関のサービスは無料で利用でき、採用コストを抑えたい場合におすすめです。ハローワークは全国展開されており、求職中の幅広い層との接点を築けます。

保育士・保育所支援センターでは、潜在保育士とのマッチング支援や、就職に役立つセミナーなども実施されています。求人登録や紹介にかかる費用が発生しない点は、大きなメリットです。ただし、以下のようなデメリットも存在するため、他チャネルとの併用が推奨されます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 無料で利用できる | 情報発信力に差がある |

| 潜在保育士への接点がある | 求職者の絞り込みが難しい |

| セミナーやイベントの活用 | 求人管理の手間がかかる |

未来の保育士を育成する学校との連携

教育機関との連携は、新卒人材の獲得に直結する戦略です。保育士養成校や大学と関係を築くことで、安定的な採用のルートを確保できます。

インターンシップを通じて職場を体験してもらうことにより、学生側の理解が深まり、入職後の定着にもつながります。求人票の掲載や説明会の参加は、就職担当者との信頼構築から始めると効果的です。

一方で、就業体験の受け入れ準備やスケジュール調整など、教育機関との連携には一定の手間と体制づくりが求められます。

園の魅力を直接伝えられる転職フェア

イベント形式で求職者と接する転職フェアは、短期間で関係性を築ける貴重な機会です。直接会話できることで、園の雰囲気や働く職員の魅力が伝わりやすくなります。

園長や先輩保育士が現場の声を届けることで、信頼感や共感が生まれやすくなり、選考への意欲を高める効果も期待できるでしょう。費用や準備にコストはかかりますが、採用活動が停滞した場面では突破口となる場合もあります。

自園の魅力を最大限にアピールできる独自採用チャネル

自社の独自チャネルは自由度の高さが特徴であり、園の理念や職場の実情を伝えるために最適です。採用特設ページやブログ、SNS運用などを通じて継続的な発信を行うことで、求職者の信頼を得られます。

バーチャル園見学や職員紹介コンテンツを盛り込むと、園内の雰囲気や働き方がよりリアルに伝わるでしょう。以下のようなポイントを整理しておくと、情報設計に役立ちます。

- 採用ページはスマートフォン閲覧を意識したレイアウトにする

- 写真や動画を豊富に使用して園内の様子を紹介する

- 募集職種ごとの働き方を詳細に記載する

- SNSや他メディアと連動して情報拡散を図る

ミスマッチを防ぎ定着を促すリファラル・アルムナイ採用

紹介制度や再雇用を通じた採用は、職場との相性を重視したマッチング手法です。

リファラル採用では、職員自身が紹介するため、職場文化や業務スタイルへの理解があらかじめ共有されています。アルムナイ採用では、退職した元職員の再雇用によって、即戦力を確保できる可能性があります。

職場環境や人間関係を熟知している人材は再適応が早く、定着率にも好影響をもたらすでしょう。短期離職の防止に向けては、価値観や働き方に共感できる人材を重視し、職員紹介インセンティブや体験入職制度を取り入れることが有効です。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

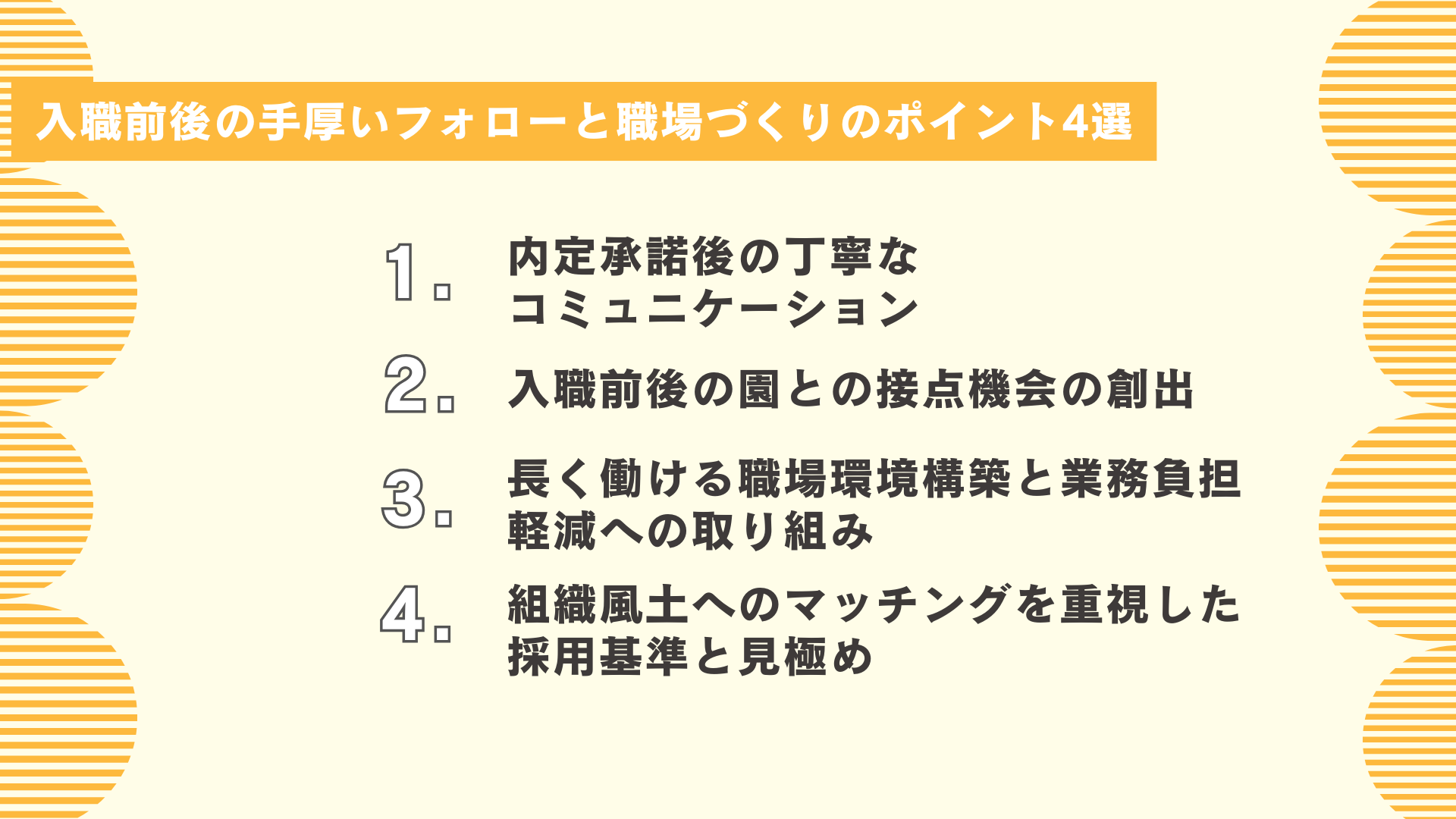

入職前後の手厚いフォローと職場づくりのポイント4選

保育士の定着率を高めるには、採用から勤務開始後の環境整備まで一貫した取り組みが必要です。ここでは、保育園が実践すべき4つの具体的施策を紹介します。

内定承諾後の丁寧なコミュニケーション

内定から入社までの間に築く関係性が、定着率に大きく影響します。もっとも効果的な手段は、定期的な連絡で不安を早期に解消することです。

具体的には、電話やメールによる近況確認、入職準備物の案内などが含まれます。情報の先出しにより、準備不足や心理的不安を最小限に抑えられます。

結果として、他園への流出や入職辞退のリスクを減らし、信頼関係の構築につながります。

入職前後の園との接点機会の創出

入職前後に園との接点を持つことで、職場への親しみや業務理解を深めやすくなります。特に不安の大きい内定者にとって、実体験に基づく情報は安心材料となります。

- 園内見学や体験入職の実施

- 他職員との懇親会や交流イベントの開催

- 園児と触れ合える行事への招待

- オンライン見学や説明会の導入

上記のような多角的な接点創出により、入職前から職場の雰囲気を肌で感じられ、スムーズな馴染みを後押しします。

長く働ける職場環境構築と業務負担軽減への取り組み

働きやすさの実現には、待遇や制度、業務設計を総合的に見直すことが求められます。給与・福利厚生の向上だけでなく、事務作業の支援やIT導入による効率化も不可欠です。

さらに、休暇取得を促進し、時短やフレックスといった柔軟な勤務形態を整備することが、子育て中やブランク明けの職員にも好影響を与えます。また、下記のような仕組みも効果的です。

| 施策カテゴリ | 内容例 |

|---|---|

| 働き方の柔軟性 | パート・短時間勤務、フレックスタイム制度 |

| 業務効率化 | ICTツール導入、連絡帳の電子化、事務補助員の配置 |

| 人間関係の支援 | 定期面談の実施、相談体制の整備、イベントの開催 |

| 処遇改善 | 基本給の見直し、手当の充実、キャリア支援制度の構築 |

組織風土へのマッチングを重視した採用基準と見極め

採用段階での価値観や性格の見極めが、離職防止につながります。活躍中の職員をモデルにした人物像の定義は、求人情報に説得力を持たせるための基盤です。

また、園の理念や方針に共感できるかどうかを問う面接項目の設定が重要です。さらに、適性検査や体験入職を選考に取り入れることで、応募者の行動特性や現場との相性を客観的に判断できます。保育士の意欲や熱意を重視する視点を持ち、多面的な評価で選考する体制が、ミスマッチを防ぐポイントです。

まとめ

保育士の採用は、少子化にもかかわらず保育ニーズが多様化・複雑化する中で、特に都市部を中心に依然として難易度が高くなっています。求人倍率の高さや働き方への期待の変化、他業種との競合など、複合的な要因が採用を困難にしています。求職者に選ばれる園となるには、情報発信の見直しや採用広報の強化、魅力ある職場づくりが欠かせません。

採用に関する課題を園だけで解決するのが難しい場合は、採用活動の一部を外部に委ねるという選択肢も効果的です。まるごと人事では、採用設計から母集団形成、候補者対応までを一貫して代行します。保育業界のような専門性の高い領域でも、実践的な採用支援を通じて安定した人材確保を後押ししています。

採用代行(RPO)最新人気資料セット

採用ツールのトレンド、戦略の立て方、そして難易度の高いエンジニア採用の秘訣を、手間なく一括ダウンロードできます!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

ひとり人事が抱えがちな悩み6選|企業が取り組むべき支援・工夫

- 採用企画

- 採用オペレーション

中途採用の方法13種類の特徴を比較!トレンドや自社に合った採用方法も紹介

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

採用ブランディングとは?取り組むメリットや実施のステップを解説

- 採用企画

リファレンスチェックとは?4つの注意点や目的、基本的な流れを解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

エンジニアの採用基準とは?成功に導く7ステップ、必要な能力を解説

- 採用企画

製造業の採用はなぜ難しい?最新動向と成功のポイントを徹底解説

- 採用企画