採用・労務・経理に関するお役立ち情報

建設業界では人手不足が深刻化しており、経験者・若手ともに採用が難航する状況が続いています。求職者の職種理解が乏しいことや、業界に対するネガティブな先入観などが応募の障壁となり、採用担当者は母集団形成や定着支援に苦戦している状況です。

また、DXの遅れや働き方改革への対応も進まず、採用競争力の低下を招いているのが実情です。採用活動を成功させるためには、採用課題の可視化と原因の深掘りが欠かせません。

この記事では、建設業界に多い採用課題や背景、解決策を段階的に整理し、最終的に外部パートナーの活用による有効な手法も紹介します。

施工管理用スカウト文

テンプレート集

自社の魅力が伝わるスカウト文で応募数の向上を!送付前に確認すべきチェックリスト付き

目次

採用課題とは何か

ここでは、企業が直面する採用課題について整理します。とくに「人材が集まらない」「すぐ辞めてしまう」「ミスマッチが起こる」といった問題は、業績や組織の成長に深く関係しています。採用に関する代表的な課題を体系的に理解し、可視化する視点を持つことが重要です。

採用課題とは企業成長を阻む人材面の問題

人材の確保が進まない状況は、事業の成長や計画達成に直接影響します。たとえば必要なスキルを持つ人員が不足すれば現場の進行が滞り、業務効率が著しく低下します。

また、組織としての柔軟性も損なわれ、新たな取り組みや改善が後回しになる恐れもあるでしょう。さらに離職が続けば、社内のノウハウ継承やチームの結束力にも悪影響が出てしまいます。

採用課題は人手だけの問題ではなく、経営基盤に関わる重要事項なので、計画的な対応が欠かせません。

採用課題の代表例:母集団形成・定着率・ミスマッチ

企業が抱える採用課題には、複数の典型的なパターンが見られます。

まず、応募者数が少なく、選考の土台が築けないといった母集団形成の問題です。次に、採用後すぐに離職してしまうといった定着率の低下が、業務の継続性を損ねてしまいます。そして、企業が求める人材像と実際の応募者のズレによるミスマッチも大きな障害となります。

いずれも、採用戦略と組織環境の整備が不十分であることが要因です。採用活動全体を見直し、課題の本質に向き合う必要があります。

業種や規模で異なる採用課題の性質

採用課題は、業界や企業の規模によって大きく性質が異なります。

たとえば大手企業では応募数自体は多くても、個別最適化が難しくミスマッチが起きやすい傾向があります。一方、中小企業では知名度不足により募集段階から困難を抱えることが多くなるでしょう。

また、業種ごとに必要なスキルセットや現場特性が異なり、教育・研修の負担にも差が出ます。それぞれの企業特性を踏まえた施策を講じることが、採用成功のポイントとなるでしょう。

採用課題を見える化する3つの視点(量・質・過程)

採用課題を明確に捉えるには、3つの視点で現状を可視化することが有効です。まずは応募者数や選考通過率などの「量」の側面を分析します。次に、入社後の活躍度や社内評価といった「質」の指標に注目します。さらに、募集から内定・入社までの「過程」に潜むボトルネックの把握も欠かせません。

3つの視点を総合的に検証することで、どの段階で問題が生じているのかが明確になります。

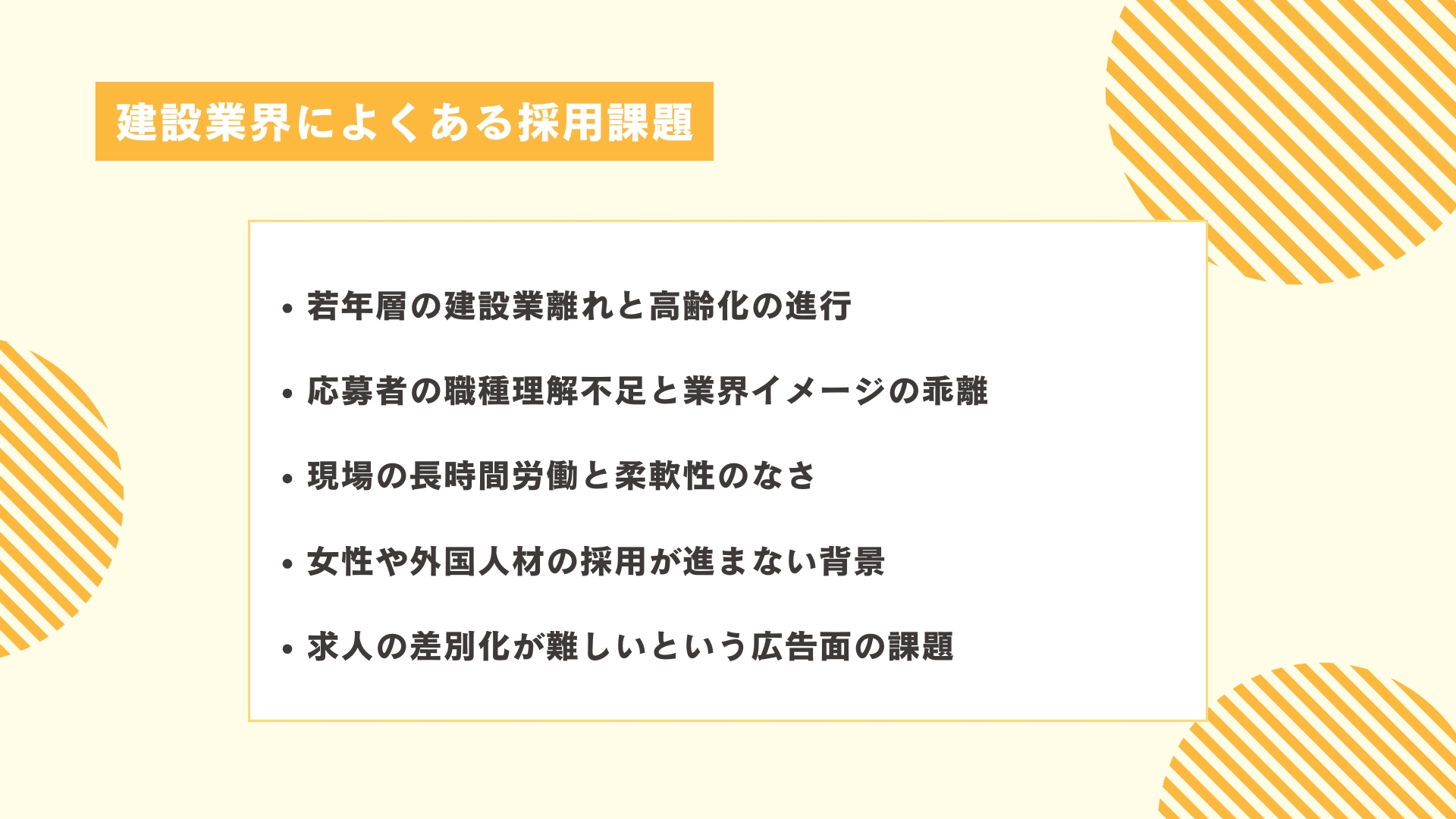

建設業界によくある採用課題

建設業界では、高齢化や若者離れ、業界理解の不足といった問題が絡み合い、人材確保が困難になっています。そのため、応募の時点で母集団が限られてしまう背景や、就労条件に対する認識の差についても把握することが重要です。ここでは、建設業界特有の採用に関する悩みを深掘りします。

若年層の建設業離れと高齢化の進行

建設業界では若手の志望者が減り、高齢化が急速に進行しています。背景として、「危険・汚い・きつい」とされる労働イメージが依然として根強く、進路選択の段階で敬遠されてしまう傾向があります。

さらに、賃金や待遇が他産業に比べて魅力に欠けると感じられている現状も無視できません。このままでは、現場の担い手不足が深刻化し、業務の持続性も損なわれかねません。次世代の人材に選ばれる業界となるためには、環境改善と意識変革の両輪が求められます。

応募者の職種理解不足と業界イメージの乖離

建設業界では、応募者が職種や業務内容を正確に理解しないまま選考に進むケースが多く見られます。結果、入社後のギャップによる早期離職が頻発しており、採用効果を下げる原因となっています。求人票や、面接時の情報が抽象的であることも一因です。

さらに、業界全体に対する古いイメージや先入観が、現場の実態と一致していない点も問題です。職種内容を丁寧に伝え、現場の魅力を正しく訴求する広報体制の強化が不可欠といえるでしょう。

現場の長時間労働と柔軟性のなさ

建設現場では、納期厳守や突発対応が求められる特性上、長時間の拘束が常態化している職場が少なくありません。加えて、柔軟なシフトや休日取得が難しい風土も人材流出の一因です。

とくに若年層や子育て世代にとっては、働き方の自由度が低いと感じられることが多いようです。現場単位での工期調整や役割分担を見直すことで、無理のない労務体制を築ける可能性があります。

女性や外国人材の採用が進まない背景

女性や外国人を含む多様な人材が活躍しにくい現状も、建設業界の構造的な課題です。まず、トイレや更衣室の整備など、女性の就労環境が整っていない現場が依然として多く残っています。

さらに、外国籍人材に対する教育体制や言語対応も不足しがちです。制度や設備面での未整備が原因となり、多様性のある採用活動が進展しづらい状況が続いています。既存の慣習を見直し、多様な働き手が安心して働ける環境を構築することが必要です。

求人の差別化が難しいという広告面の課題

求人広告を出しても他社と同じような内容になってしまい、埋もれてしまうという悩みも多く聞かれます。給与や業務内容に大きな差がつけにくい業種の特性上、求職者の目に留まるような打ち出し方が求められます。

とくに、条件面だけでなく職場の雰囲気や育成制度など、非金銭的な魅力を可視化することが重要です。また、ターゲット層に応じた媒体選定も成果に直結します。応募数と質を高めるには、訴求力のある広告設計が欠かせません。

施工管理用

応募者管理表テンプレート

施工管理特化の管理テンプレートを無料で公開!応募者管理のミス防止&工数削減、データの分析に役立ちます

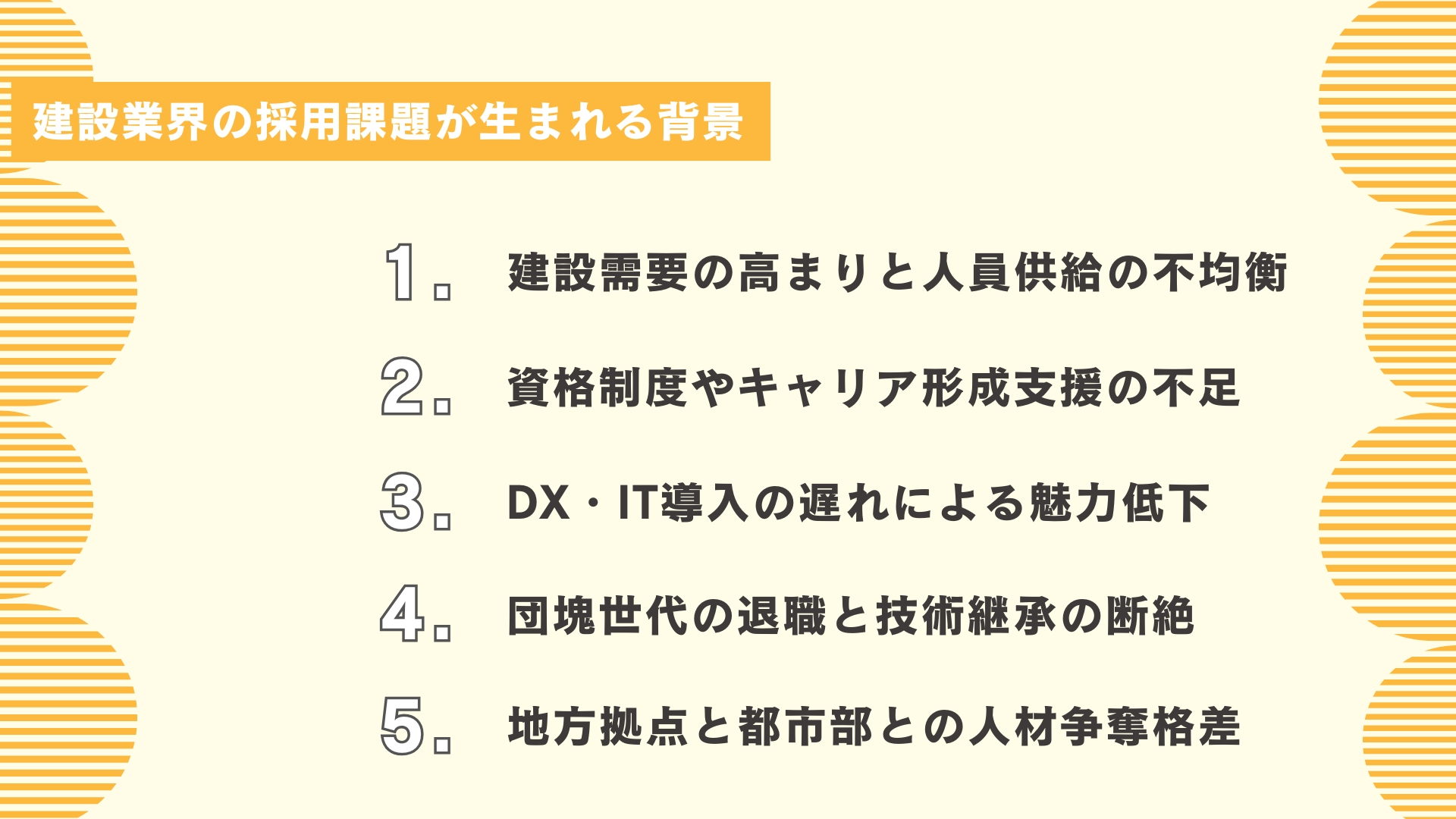

建設業界の採用課題が生まれる背景

建設業界における人材不足の裏側には、制度や社会動向、業界内の構造的な問題が複雑に絡んでいます。ここからは、建設業界における採用課題の根本的な背景について掘り下げていきます。

建設需要の高まりと人員供給の不均衡

再開発や災害復旧にともない、建設の需要は高水準で推移しています。しかし、求人数の増加に対して労働力の供給が追いついておらず、恒常的な人手不足が続いています。

とくに技能職では高齢化と新規参入者の少なさが顕著で、現場の稼働率を保つのも困難です。一方で、業務量に応じた雇用計画が立てられていない企業も多く、需給ギャップを招いています。長期的な視野での人員確保戦略と、需給バランスの最適化が不可欠となります。

資格制度やキャリア形成支援の不足

建設業界では専門資格が必要となる業務が多い一方で、教育や育成の機会が限定的であるという課題が残ります。たとえば、実務に直結する研修制度が整備されていない職場では、若手が将来像を描きづらくなり、離職につながりやすくなります。

また、未経験者に対して段階的な成長支援を提供できない現場も少なくありません。継続的なスキルアップ支援と資格取得を後押しする体制づくりが、人材定着と職能向上の成功につながるポイントです。

DX・IT導入の遅れによる魅力低下

デジタル技術の導入が他業界で進むなか、建設分野ではIT化の遅れが顕著です。アナログな業務管理や紙ベースの工程管理が残っている現場では、若手人材にとって時代遅れの印象を与えてしまいかねません。

さらに、リモート対応やデータ活用が不十分であることが、業務の非効率や属人化にもつながります。自社の魅力を向上させるには、施工管理アプリや勤怠システムの導入など、業務のスマート化を積極的に進める必要があります。

団塊世代の退職と技術継承の断絶

ベテラン層の大量退職が進む現在、技術の継承が間に合っていない状況が浮き彫りになっています。とくに職人技や現場管理ノウハウは文書化が難しく、属人的に保有されているケースが大半です。

結果、ノウハウと経験の断絶が起こり、新人教育にも悪影響を及ぼしています。ベテランと若手が協働する時間を意図的に設けるなど、体系的な継承体制を構築する必要があります。人材の流動性が高まる現代において、知識資産の継続的な蓄積が不可欠です。

地方拠点と都市部との人材争奪格差

地方に拠点を持つ建設企業では、都市部との人材獲得競争に苦戦する場面が増えています。とくに交通の便や賃金水準、生活環境といった要素で見劣りする地域では、地元出身者でさえ都市部へ流出する傾向が強まっているのです。

また、インフラやDX環境の格差も影響しており、働きやすさに対する印象が異なります。地域に根差した採用戦略や、UIターン希望者へのアプローチなど、地理的ハンデを克服する手立てが求められています。

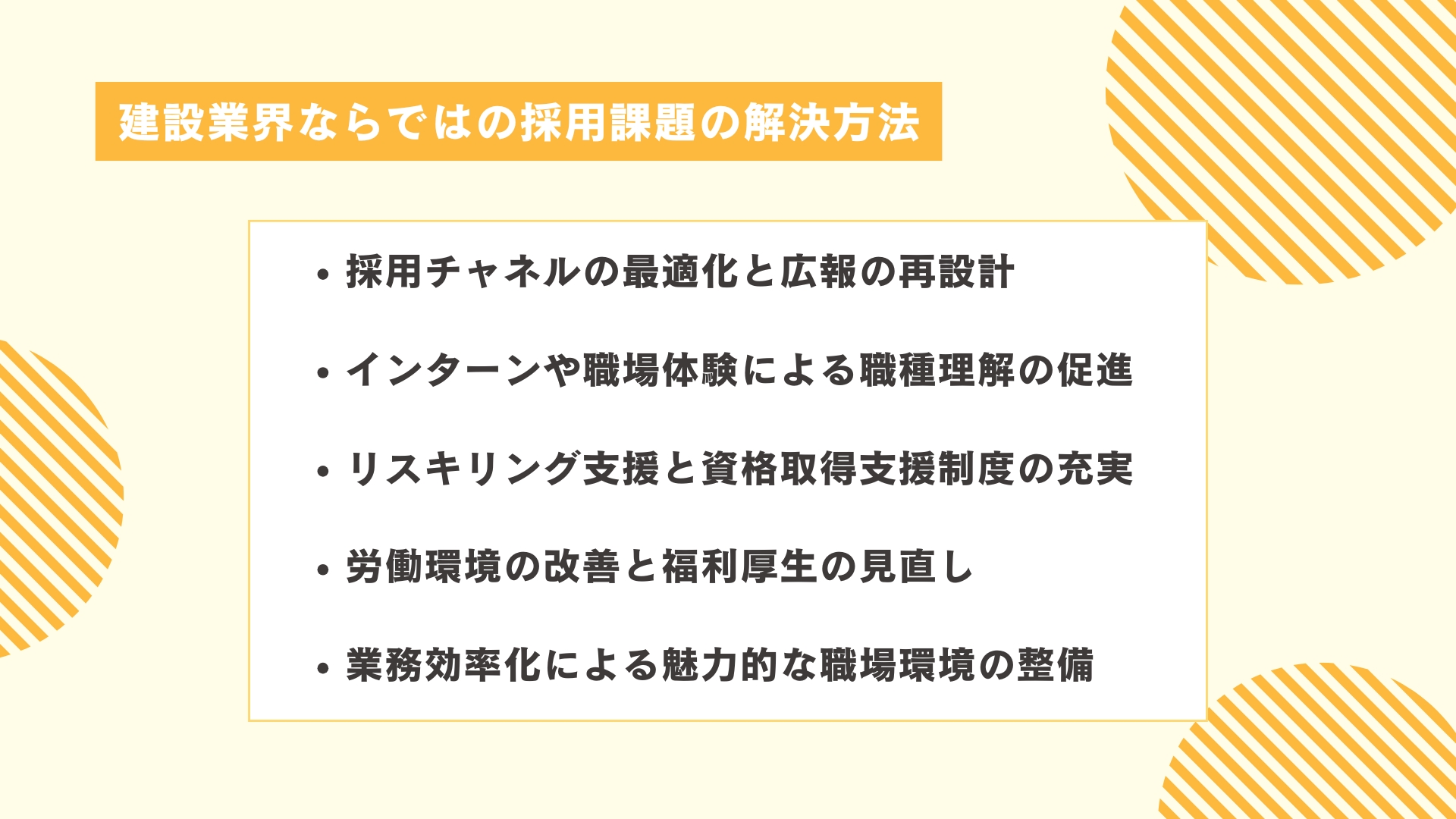

建設業界ならではの採用課題の解決方法

人材確保を成功させるには、課題の本質を見極めたうえで多角的に改善を図ることが重要です。ここからは、建設業特有の採用課題に対して効果的とされる具体的な対処法を紹介します。

採用チャネルの最適化と広報の再設計

人材確保の成功には、使用している採用チャネルを精査のうえ、求職者に届ける広報設計が重要です。たとえば、特定の年齢層や経験層に偏ったメディアだけではターゲットが限定されてしまいます。

加えて、求人票や企業ページに記載する情報が抽象的であれば、応募に結びつきません。写真や動画、社員インタビューなどを活用し、現場の実態ややりがいを伝える工夫が求められます。

インターンや職場体験による職種理解の促進

建設業の仕事は外からは見えにくく、イメージだけで敬遠されがちです。インターンや職場見学といった実地体験を通じて、仕事内容や雰囲気に触れてもらう施策が有効です。

高校生や専門学校生に向けたプログラムは、職業選択の段階で印象を大きく変えるきっかけになります。また、早期接点を持つことで入社後の定着にも好影響をもたらします。リアルな体験を通じて、建設業の価値を伝えていくことが重要です。

リスキリング支援と資格取得支援制度の充実

成長意欲のある求職者ほど、スキルアップへのサポート体制を重視しています。建設業では国家資格や技能講習が多く存在するため、取得費用の補助や研修制度の充実が差別化要素になります。さらに、未経験者向けに段階的に学べるカリキュラムがあれば、ハードルを下げられるでしょう。とくに若手のキャリア設計支援は、企業に対する信頼感の醸成にもつながります。

労働環境の改善と福利厚生の見直し

過酷な労働環境が、定着率を下げる要因となっているケースも多く見受けられます。時間外労働の管理や有給取得の推進、休憩設備の整備など、日常的な労働環境の見直しが不可欠です。

また、育児・介護と両立できる勤務体系の導入も、多様な人材の活躍を促進します。福利厚生では、住宅手当や退職金制度、レクリエーション補助などの工夫も評価されやすいでしょう。

業務効率化による魅力的な職場環境の整備

職場の魅力向上には、業務そのものの効率化も欠かせません。たとえば、日報や工程管理にクラウドツールを取り入れることで作業負担が軽減され、生産性も高まります。

現場の煩雑なやり取りを削減するだけでも、心理的なストレスが大幅に低下します。さらに、残業削減や業務の属人化回避にもつながり、人材が長く働きやすい環境が形成されるでしょう。

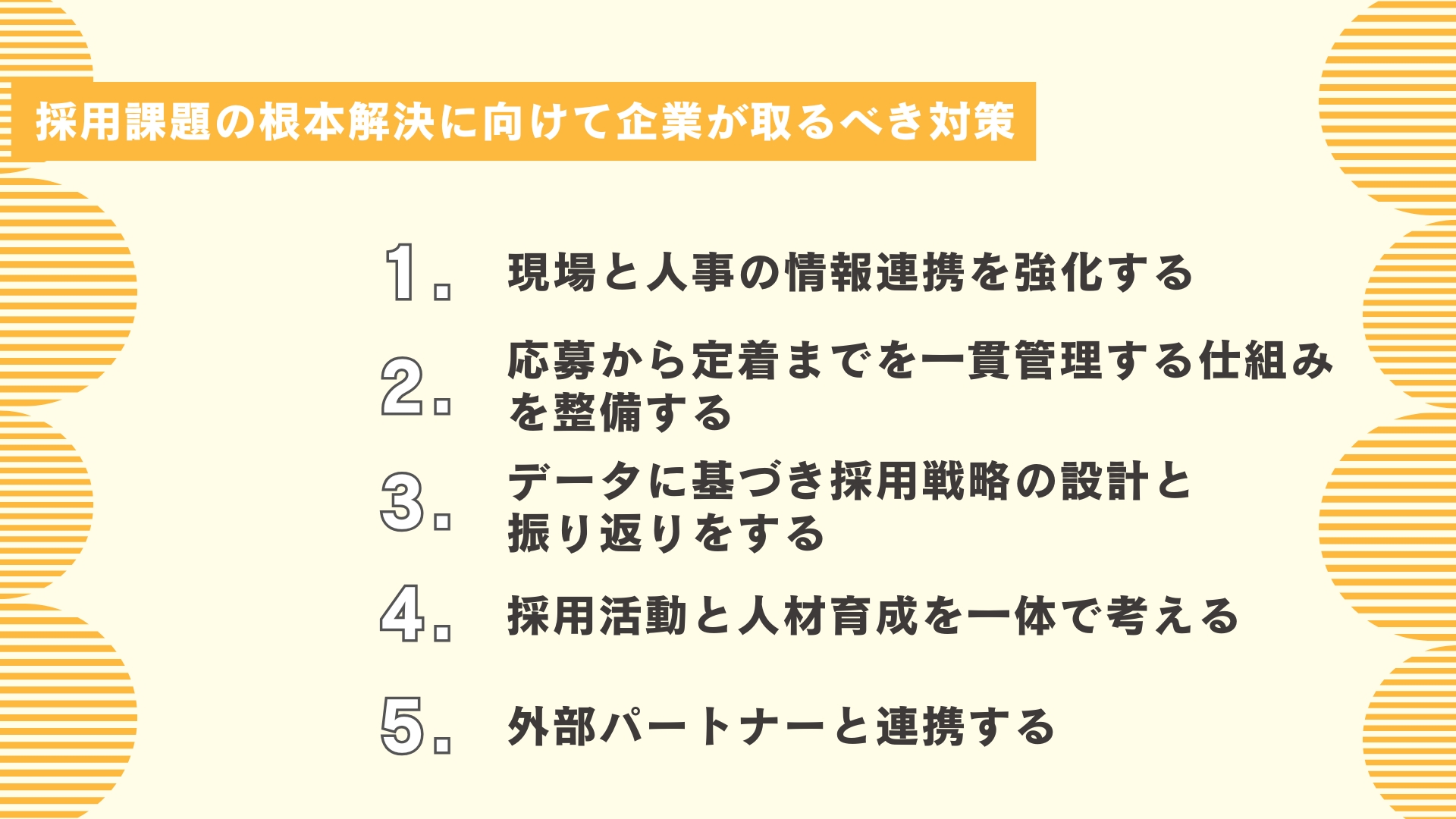

採用課題の根本解決に向けて企業が取るべき対策

表面的な課題解決だけでは、継続的な人材確保にはつながりません。ここでは、建設業界の採用課題に対して、企業が中長期的に取り組むべき仕組みや組織体制の在り方を解説します。

現場と人事の情報連携を強化する

採用を成功につなげるのは、現場と人事の緊密な連携体制です。たとえば、必要とされる人物像やスキルの共有が不十分であると、ミスマッチの発生率が高まります。

そのため、職種ごとの具体的な業務内容や、勤務条件などを事前にすり合わせることが欠かせません。定期的な面談やフィードバックの仕組みを整えることで、採用側と受け入れ側の認識を一致させられます。

部門間の協力体制が、定着率の向上と採用効率の改善につながります。

応募から定着までを一貫管理する仕組みを整備する

採用活動を効率化するには、応募から定着までを見通したフロー設計が必要です。たとえば、応募情報を紙やメールで個別に管理している場合、連絡ミスや対応の遅れが生じやすくなります。

ATS(採用管理システム)などの活用により、面接日程の調整や選考の進捗が一元管理され、対応の抜け漏れも防げます。さらに、入社後のフォロー状況も可視化できる仕組みであれば、離職リスクの予防にもつながるでしょう。

データに基づき採用戦略の設計と振り返りをする

感覚に頼った採用戦略では、再現性のある成果は生まれません。効果的な改善を図るには、応募経路や辞退理由、定着状況といった数値データの収集と分析が欠かせません。

加えて、過去の採用実績を基に、採用目標や期間、施策ごとの費用対効果を検証していく必要があります。たとえば、広告経由の応募が少ない場合は、内容や出稿媒体を見直す契機となります。

データを根拠とした採用設計が、組織全体の採用力向上につながるでしょう。

採用活動と人材育成を一体で考える

即戦力だけに依存した採用方針では、長期的な人材確保が困難です。そのため、育成を前提とした採用戦略を描く必要があります。

たとえば、入社後の研修内容やキャリアパスの見通しを明確に提示することで、応募者にとっての魅力も高まります。また、定着率の改善にもつながるため、採用コストの最適化にもつながるでしょう。

採用と育成を分けずに一貫して捉えることが、持続可能な組織づくりを実現します。

外部パートナーと連携する

採用業務は専門性が高く、限られた社内リソースで対応するには限界があります。採用代行やコンサルティングなどの外部パートナーと連携することで、業務効率化と成果の最大化が図れます。

たとえば、建設業に特化したアウトソーサーを活用すれば、業界特性を踏まえた訴求やチャネル設計が可能です。応募数の増加や選考対応の迅速化に加えて、定着支援まで一貫対応が期待できます。

建設業界の採用課題解決に役立つ「まるごと人事」

建設業界では、採用担当者が少人数で広範な業務を担うケースが多く、母集団形成や選考対応、定着支援までを一貫して進めるのが困難になりがちです。求人媒体の選定や面接日程の調整に追われ、戦略設計や効果測定にまで手が回らない現場も少なくありません。

採用に関する課題に直面している場合、採用支援のプロである外部パートナーの活用が効果的です。なかでも「まるごと人事」は、建設業界の採用事情に精通しており、職種特性や現場の実情を踏まえた戦略立案から実務運営までを一括でサポートします。

採用業務の負担軽減にとどまらず、媒体設計・候補者対応・進捗管理、さらには入社後の定着支援まで対応可能な体制が整っている点が大きな強みです。採用成果を出しながら担当者の工数を削減できる手段として、まるごと人事は有力な選択肢になります。

まとめ

建設業界では、若年層の応募減少や高齢化、労働環境の問題など、多岐にわたる採用課題が存在しています。

採用の課題を解決するには制度整備や職場改善に加えて、採用プロセスを見直すことが重要です。採用戦略を効果的に設計し、実行まで落とし込むためには、人事部門と現場の連携、応募者対応の仕組み化、データを活用した振り返りなどの一体的な運用が必要です。

また、採用の全体設計から実務までを支援する外部パートナーを活用することで、成果と業務効率の両立が可能になります。採用活動に課題を感じている担当者は、プロの力を借りることも検討してみましょう。

施工管理用

応募者管理表テンプレート

施工管理特化の管理テンプレートを無料で公開!応募者管理のミス防止&工数削減、データの分析に役立ちます

無料で公開!!

建設業界採用ブック

建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

中途採用のメリット・デメリットとは?新卒採用との違いも解説

- 採用企画

不動産業界向け採用代行7選|導入の流れや業界特有の課題

- 採用企画

- 採用代行

採用担当者の業務内容を徹底解説!人事担当との違いや必要なスキル、心構えまで

- 採用企画

【第1弾】スタートアップ採用ブック:優秀な人材を獲得するための完全ガイド(165ページ)解説

- 面接・面談

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

- 採用広報

新卒母集団形成完全ガイド|計画から実行までの効果的な方法を徹底解説

- 採用企画

製造業の採用方法とは|種類別の手法と成功のポイント、アウトソーシング活用まで

- 採用企画