採用・労務・経理に関するお役立ち情報

深刻な人手不足と高齢化が進む建設業界では、外国人労働者の採用が急速に広がっています。技能実習や特定技能といった制度を通じて、多様な人材が現場を支え、日本の建設需要を下支えする存在となっています。

しかし、受け入れには法的要件や生活支援などの準備が欠かせず、企業にとっては制度理解と適正な雇用管理が重要です。本記事では、建設業界における外国人採用の流れやメリット、注意点をわかりやすく解説します。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

目次

建設業界で外国人を採用する背景と現状

建設分野における外国人労働者の採用は、深刻化する労働力不足を補う手段として進展しています。ここでは、労働環境の現状と受け入れの推移、制度導入の意義について整理します。

深刻な人手不足と高齢化の影響

建設業の労働力は長期的に減少傾向を示しており、特に若年層の参入が著しく少なくなっています。1990年代後半から20年以上にわたり就業者数は右肩下がりで推移し、減少幅は数百万人規模に達しました。

さらに労働者の年齢分布を見ると、60歳以上が全体の25%を超える水準に達しており、世代交代が進んでいない実態が浮かび上がります。こうした状況は、工事需要が継続する中で慢性的な人材不足を固定化させる要因です。

国の調査によれば、建設現場では今後20万人規模の労働力補充が不可欠とされ、国内の供給だけでは充足が難しいため、海外からの人材に依存する必要性が高まっています。

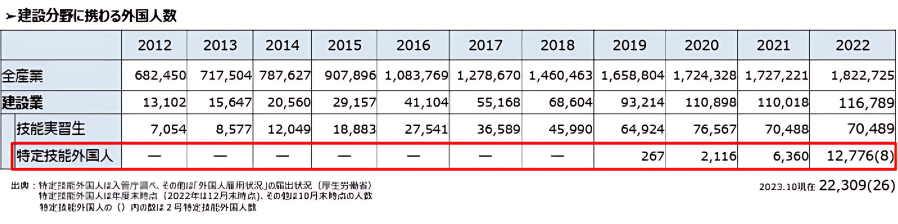

外国人労働者の受け入れ人数の推移

建設業に従事する外国人労働者の人数は、過去10年余りで急速に拡大しています。2012年には1万人強にとどまっていた数が、2020年代に入ると10万人を大きく上回り、直近のデータでは14万人を超える規模へと拡大しました。

増加率は全産業の外国人労働者数を上回り、建設分野における人材依存度の高さを示しています。また、受け入れ事業所の数も大幅に増え、わずか数年で3倍以上に拡大しています。

特に技能実習や特定技能といった在留資格の利用が進み、国別ではベトナム、フィリピン、インドネシアなどが主要な供給国となっています。

技能実習・特定技能制度の導入意義

日本の建設業界では従来の技能実習制度だけでは人材需要に対応しきれず、新たな制度が模索されてきました。

技能実習は国際貢献を目的とする制度であったため、現場の労働力補填には必ずしも直結しませんでした。結果、労働条件の不均衡や制度の形骸化が課題として浮上したのです。

2019年に創設された特定技能制度は、一定の技能を有する外国人を即戦力として活用できる仕組みであり、在留期間も柔軟に設定されています。建設分野では、特定技能制度によって幅広い業務に従事可能となり、長期的な雇用確保が現実のものとなりました。

さらに、適正な待遇を確保する規制や監督機関の整備が進み、労働環境改善と人材定着の両立を目指す動きが強まっています。

建設分野で外国人労働者を採用するには

建設業で外国人を迎え入れる際は、法的要件や在留資格、制度の理解が不可欠です。採用フローや資格の違い、支援機関の活用方法についてみていきましょう。

採用までの基本フロー

外国人材を雇用する流れは、以下のとおりです。

- 募集から雇用契約

- 在留資格確認

- 各種申請

- 生活支援

最初に人材を探し、対象者の在留資格が業務と合致するかを確かめる必要があります。面接では日本語力や現場適応力を確認し、契約条件を明示することが重要です。

採用後は入管への資格申請やハローワークへの届出を行い、生活サポートや安全教育を整備します。さらに特定技能の場合は、国際建設技能振興機構による講習や報告義務を果たす必要があり、雇用管理を徹底する姿勢が求められます。

雇用可能な在留資格と職種

建設業界で雇用できる資格は複数あり、それぞれ対応可能な職務範囲や期間が異なります。特定技能は幅広い現場作業に従事でき、1号は最長5年、2号は更新制限がなく長期雇用が可能です。

技能実習は国際貢献を目的とし、職種は限定され最長5年に制約されます。高度専門人材向けの技術・人文知識・国際業務は監督や設計業務などに該当し、単純作業には携われません。

さらに「身分に基づく資格」や「資格外活動許可」も条件付きで就労できます。採用時は、求める業務に照らして適切な資格を見極めることが不可欠です。

技能実習と特定技能の違いと選び方

両制度は、目的や仕組みに明確な差があります。

技能実習は技術移転を柱とし、母国への人材育成を目指す制度です。対象作業も制約が強く、在留期間は最長5年です。

一方、特定技能は人材不足を補うための制度で、現場作業全般に従事でき、在留2号であれば長期雇用が可能です。給与水準も特定技能は技能実習以上が求められ、労働条件が改善されやすい特徴があります。

即戦力を重視するなら特定技能、国際協力の観点を優先するなら技能実習という選択が合理的です。

登録支援機関・監理団体の活用

建設業で外国人を受け入れる際には、監理や支援の仕組みを活用することが重要です。特定技能では、登録支援機関に委託することで生活支援や労務管理の負担を軽減できます。

技能実習では監理団体が関与し、日本語教育や生活指導を通じて実習生を支えます。さらに、建設技能人材機構(JAC)は特定技能の受け入れに不可欠で、処遇改善や不正防止の役割を担うのが特徴です。

国際建設技能振興機構(FITS)は巡回や講習を行い、制度運用を補完しています。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

外国人採用の手続きと必要な準備

建設分野で外国人を受け入れる際は、資格確認や契約内容の整備、生活支援や届出義務を順序立てて進めることが不可欠です。

在留資格確認と書類提出の手順

雇用を開始する前に、対象者が従事予定の業務に合致する在留資格を持っているかを確認する必要があります。不適切な資格で働かせれば、本人だけでなく企業側も法的責任を問われます。

特定技能を取得するには技能試験や日本語試験への合格が求められ、建設分野では国土交通大臣による受入計画の認定が前提です。さらに雇用開始後は、定期的な報告や巡回による指導を受ける仕組みも存在します。

資格確認から申請、報告までを一貫して管理することが、法令順守と安定的な雇用につながります。

雇用契約と労働条件通知書の整備

外国人を採用する際は、日本人と同等以上の条件を契約書に明記することが求められます。労働時間や休日、社会保険の適用を明文化し、相手が理解できる言語で通知することが大切です。

給与については、同等の技能を持つ日本人と同額以上でなければならず、技能習熟度に応じた昇給制度を整えることが推奨されます。特定技能や技能実習の人材は月給制が基本とされるため、報酬体系を明確に設計する必要があります。

公平な条件を提示することで、就労意欲の維持や長期的な定着に結びつくでしょう。

住居・生活支援など受け入れ準備

雇用開始に合わせ、生活支援を整える体制も不可欠です。入国直後は銀行口座や住民登録などの手続きが必要となり、企業が積極的にフォローすることで安心感を与えられます。

また、現場作業の安全教育は外国語資料や図表を活用し、理解度を高める工夫が欠かせません。さらに文化や宗教への配慮を職場全体で共有することで、働きやすい環境を作ることが可能です。準備すべき主な内容は、次のとおりです。

- 住居確保と生活インフラ支援

- 安全教育と多言語対応マニュアルの整備

- 医療機関や相談窓口の案内

- 建設キャリアアップシステムやJACへの登録

外国人雇用状況の届出義務

外国人を採用した場合、契約締結後には速やかに雇用状況届出を行う必要があります。提出先は所管のハローワークで、オンラインでも受付可能です。

届出に際しては在留カードの確認が必須で、記載内容に基づいて正確に入力することが求められます。怠れば罰則対象となり、1名あたり数十万円の罰金が科されるため注意しましょう。

定められた期限内に確実に届け出ることは、企業の信頼維持と法令順守の両立に直結します。適切な管理体制を整えることで、外国人材の安定雇用を実現できます。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

建設業で外国人労働者を受け入れる4つのメリット

建設現場における外国人材の受け入れは、人材不足解消だけでなく企業の成長や環境改善にもつながります。以下では、外国人労働者を受け入れる4つのメリットを紹介します。

即戦力人材の確保が可能になる

特定技能や技能実習で来日する外国人労働者は、既に一定の技能や経験を有している場合が多いため、現場に配属後すぐに戦力となり得ます。加えて、入国前に試験や訓練を受けていることから、基本的な業務知識を備えている点も大きな強みです。

慢性的な人手不足が続く建設業では、教育期間を短縮しながら作業効率を高められる点が大きな魅力となります。即戦力の存在は現場全体の生産性を底上げし、納期の遵守や品質維持にも直結します。

多様性が現場を活性化させる

異なる国籍や文化的背景を持つ人材が加わることで、現場に新しい価値観や柔軟な発想が生まれます。異文化交流が日常的に行われれば、働く人々のコミュニケーション能力や協調性が高まり、チームの結束も強まるでしょう。

特に若年層の日本人労働者にとって、国際的な仲間と共に働く経験は刺激となり、キャリア形成にも好影響を与えます。多様性は単なる人数補填ではなく、現場の雰囲気を前向きに変える要素となります。

制度導入で企業の採用力が向上する

外国人材受け入れに伴い、企業は法的要件を遵守しながら制度を整備する必要があります。採用プロセスが体系化され、国内外を問わず人材を引き付けやすい環境を構築可能です。

特に特定技能制度や建設キャリアアップシステムの活用は、企業の信頼性を高める効果が期待できます。採用力向上の要因は、以下のとおりです。

- 受け入れ体制整備による透明性の確保

- 公正な労働条件の提示による信頼獲得

- 登録支援機関や監理団体との連携によるサポート強化

上記の仕組みが機能することで求職者に安心感を与え、結果として採用競争力が向上します。

労働環境・教育制度の見直しが進む

外国人材を受け入れる際は安全教育や生活支援の充実が求められるため、企業にとっては労働環境全体を見直す機会となるでしょう。多言語での安全マニュアル作成や現場教育の再構築は、日本人労働者にとっても理解度を高める効果があります。

また、異文化を尊重する意識が組織全体に浸透すれば、ハラスメント防止や働きやすさの改善にもつながります。教育制度を再設計する過程で、新人研修や技能習熟度評価も強化され、結果的に人材育成の質が向上するのです。

外国人労働者を採用する際の注意点4つ

建設分野で外国人材を迎える場合、受け入れ手続きだけでなく法的責任や文化的背景を十分に理解することが欠かせません。以下では、特に重要な4点を解説します。

不法就労のリスクと法的責任

採用時にもっとも注意すべきは、在留資格の有無です。適切な資格がないまま就労させれば、本人は強制退去となり、雇用主も不法就労助長罪に問われます。

特定技能や技能実習などの資格は業務範囲が明確に規定されており、許可されていない作業を任せれば違反となります。入社前に資格内容を必ず確認し、ハローワークへの届出や入管への報告も怠らないことが不可欠です。

日本語能力・文化の壁への配慮

職場に順応してもらうためには、言語や文化の違いを理解する姿勢が欠かせません。日本語に不慣れな労働者には通訳や翻訳を用いた説明を行い、専門用語も段階的に学べる環境を用意する必要があります。

さらに、宗教や生活習慣の違いを尊重し、社内で偏見や不当な扱いを生まない体制づくりも重要です。雇用条件や給与体系は理解できる言語で説明し、誤解のない契約を結ぶことが求められます。文化的な配慮は職場全体の協調を生み、離職防止にもつながります。

労災や保険制度への対応

建設業は災害リスクが高いため、安全管理と保険加入の徹底が不可欠です。外国人を含むすべての従業員に社会保険や労働保険を適用し、事故発生時に迅速に対応できる体制を整える必要があります。

加えて、多言語の安全教育や訓練を実施し、理解度を高める工夫も必要です。対応を怠れば重大事故につながるため、事前準備が求められます。主な留意点をまとめると、次のとおりです。

- 社会保険・労働保険の必須加入

- 労災保険の適用徹底

- 外国語対応可能な医療機関の確保

- 多言語による安全教育の実施

- 同一労働同一賃金の遵守と待遇整備

同一労働同一賃金の遵守と待遇整備

外国人だからといって、待遇を下げることは許されません。同じ技能を持つ日本人と比較して賃金が同等以上であることが求められ、特定技能の場合は昇給制度や安定的な給与支払いも必須です。

就業規則には月給制を前提とした条件を明記し、地方労働局の賃金水準とも照らし合わせる必要があります。公平な待遇を確保すれば、外国人労働者のモチベーションが向上し、結果的に日本人従業員の働きやすさ改善にもつながります。

建設現場での受け入れ体制づくりのポイント4つ

建設現場で外国人材を受け入れる際には、安全や生活面への配慮だけでなく、長期的なキャリア形成を見据えた体制づくりが求められます。以下では、具体的な4つの観点を紹介します。

職場での教育・研修体制の整備

現場で事故を防ぎ、高い水準の施工を実現するためには、教育・研修体制の確立が不可欠です。初期段階では安全衛生教育を母国語や図解を交えて実施し、専門用語や技術知識の習得を段階的に支援することが望まれます。

さらに、建設キャリアアップシステムを活用し、資格取得や技能向上を評価に直結させることで、学習意欲を引き出せます。定期的な研修やFITSの巡回指導を組み込めば、在留資格ごとの要件を満たしつつ現場力を底上げ可能です。

生活面のサポート(医療・銀行口座等)

安心して働き続けてもらうためには、生活基盤を整える支援が欠かせません。銀行口座開設や役所手続きなど、来日時に直面する課題を企業が積極的にフォローする必要があります。

また、病気や怪我の際に頼れる医療機関を事前に把握し、外国語で対応できる窓口を紹介すれば不安を軽減できます。社会保険や年金制度の仕組みについても丁寧に説明し、給与控除の仕組みを明確に伝えることが重要です。

以下に、主な支援領域を整理しました。

| 支援領域 | 具体例 |

|---|---|

| 行政手続き | 住民登録、在留カード更新 |

| 金融面 | 銀行口座開設、送金サポート |

| 医療 | 外国語対応病院の紹介 |

| 社会保障 | 保険・年金制度の説明 |

外国人労働者とのコミュニケーション強化

現場の一体感を高めるには、文化や言語の壁を超えた交流が重要です。日本人従業員が相手の宗教や価値観を理解する姿勢を持てば、相互尊重の雰囲気が醸成されます。

作業上の指示は抽象的に伝えるのではなく、動作で示したりイラストを併用したりする工夫が効果的です。また、雇用契約や給与条件といった重要事項は母語で説明し、納得した上で合意を得ることが欠かせません。

日常的な声かけや雑談を通じて信頼関係を築けば、チームの協力体制が自然に強まります。

キャリアパスを見据えた支援策

外国人労働者に長期的な戦力となってもらうには、キャリア形成を後押しする取り組みが不可欠です。特定技能2号への移行を見据えて実務経験や試験対策を支援すれば、本人の将来展望が明確になります。

技能の習熟度に応じて昇給制度を設けることも、モチベーションの維持に直結するでしょう。さらに、資格取得の促進や転職に関する正しい知識を提供することで、安心して働ける環境を整備できます。

まとめ

建設業界における外国人採用は、人手不足解消や多様な人材活用の観点から急速に進んでいます。一方で、制度理解や雇用管理、生活支援といった課題に直面する企業も少なくありません。

採用の成功には適切な受け入れ体制づくりが欠かせず、専門知識と経験を持つ外部パートナーの活用が有効です。

まるごと人事では、採用戦略の立案から実務代行までを一貫して支援しています。外国人採用を含む建設業界の人材確保をスムーズに実現する採用支援サービスを提供しているので、ぜひ利用を検討してみてください。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【2026年版】採用サイトの社員インタビュー記事作成ガイド:作り方、質問リスト、7つのポイント

- 採用企画

- 採用オペレーション

第6回 現場で育ち、辞めない仕組みづくり【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

フラクショナルタレントとは?期待できる効果と起用する際のポイント

- 採用企画

デザイナー採用が難しい6つの理由と打開策|成功のポイントと採用手法も紹介

- 採用企画

タイパ就活とは|定義からメリット、デメリット、効果的な採用戦略まで解説!

- 採用企画

介護業界で人材不足に陥るのはなぜ?課題とデータから見た9つの対策を解説

- 採用企画

参照:

参照: