採用・労務・経理に関するお役立ち情報

これまで日本企業では、新卒採用などで職務を限定せず、入社後に配属を決めるメンバーシップ型雇用が一般的でした。この旧来の方式では、本人の希望と異なる部署に配属され、結果的にモチベーション低下を招くケースも見受けられました。

しかし、デジタル化の進展など、企業の事業環境が急速に変化する現代において、専門性の高い人材を迅速に確保する必要性が高まっています。こうした背景から、ジョブ型雇用が注目を集めているのです。

本記事では、ジョブ型雇用の特徴、導入によるメリット・デメリット、そしてスムーズな導入のためのポイントについて詳しく解説します。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

目次

ジョブ型雇用とは?

ジョブ型雇用とは、企業が必要とする特定の職務に対し、その遂行に必要なスキル、経験、資格を持つ人材を採用する方式です。2020年3月に経団連が発表した報告書では、「特定のポストが空いた際に、その職務・役割を遂行できる能力や資格のある人材を社外から獲得、または社内で公募する雇用形態」と定義されています。

欧米企業では主流であるこの採用方法は、日本ではこれまで、採用後に職務を割り当てるメンバーシップ型雇用が一般的でした。しかし、近年、専門性の高い職種が増加したことや、コロナ禍によるリモートワークの普及を背景に、大企業を中心にジョブ型雇用の導入が進んでいます。

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の比較

日本における主要な雇用方法はメンバーシップ型雇用です。この方式では、企業が必要とする人材の「数」を確保し、その後に具体的な職務や勤務地を割り当てます。就業規則や雇用契約は基本的に一律で、例えば「転勤に応じる義務」が就業規則に明記されていれば、従業員はそれを拒否できません。特に新卒採用においては、国内のほぼ全ての企業でこのメンバーシップ型雇用が採用されています。

これに対し、ジョブ型雇用は主に中途採用で導入される傾向があり、メンバーシップ型雇用とは他にも以下のような違いがあります。

| 項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 |

|---|---|---|

| 対象 | 主に中途採用、新卒採用の一部 | 新卒採用のほとんど |

| 職務・部署配置 | 採用時に決定 | 採用後に決定 |

| 賃金 | 職務の難易度や責任に応じた賃金(職務給) | 職務遂行能力に応じた賃金(職能給) |

| 教育 | 基本的には自己研鑽 | 会社で定められた教育制度 |

| 雇用契約 | 採用時に独自の契約が可能 | 会社が定めた規則に従う |

| 解雇 | 職務終了時、雇用契約によっては解雇される可能性あり | 正社員の解雇は厳しく制限される |

ジョブ型雇用は、特定の業務に対して人材を雇用するスタイルです。

- スキル重視: 年齢や学歴よりも、その業務に必要なスキルを持っているかが重要です。

- 配置転換・転勤: 業務内容で雇用されるため、配置転換や転勤を命じるのは難しい傾向があります。

- 給与決定: 給与は、担当する業務内容と役割によって決まります。

一方、日本の多くの企業で採用されているメンバーシップ型雇用には、以下の特徴があります。

- 職種を限定しない雇用: 職種を決めずに採用し、個人の適性を見て業務を割り当てます。

- 給与体系: 勤続年数や役職などに応じた給与体系が一般的です。

- 配置転換: ジョブローテーションなど、配置転換が比較的容易に行われます。

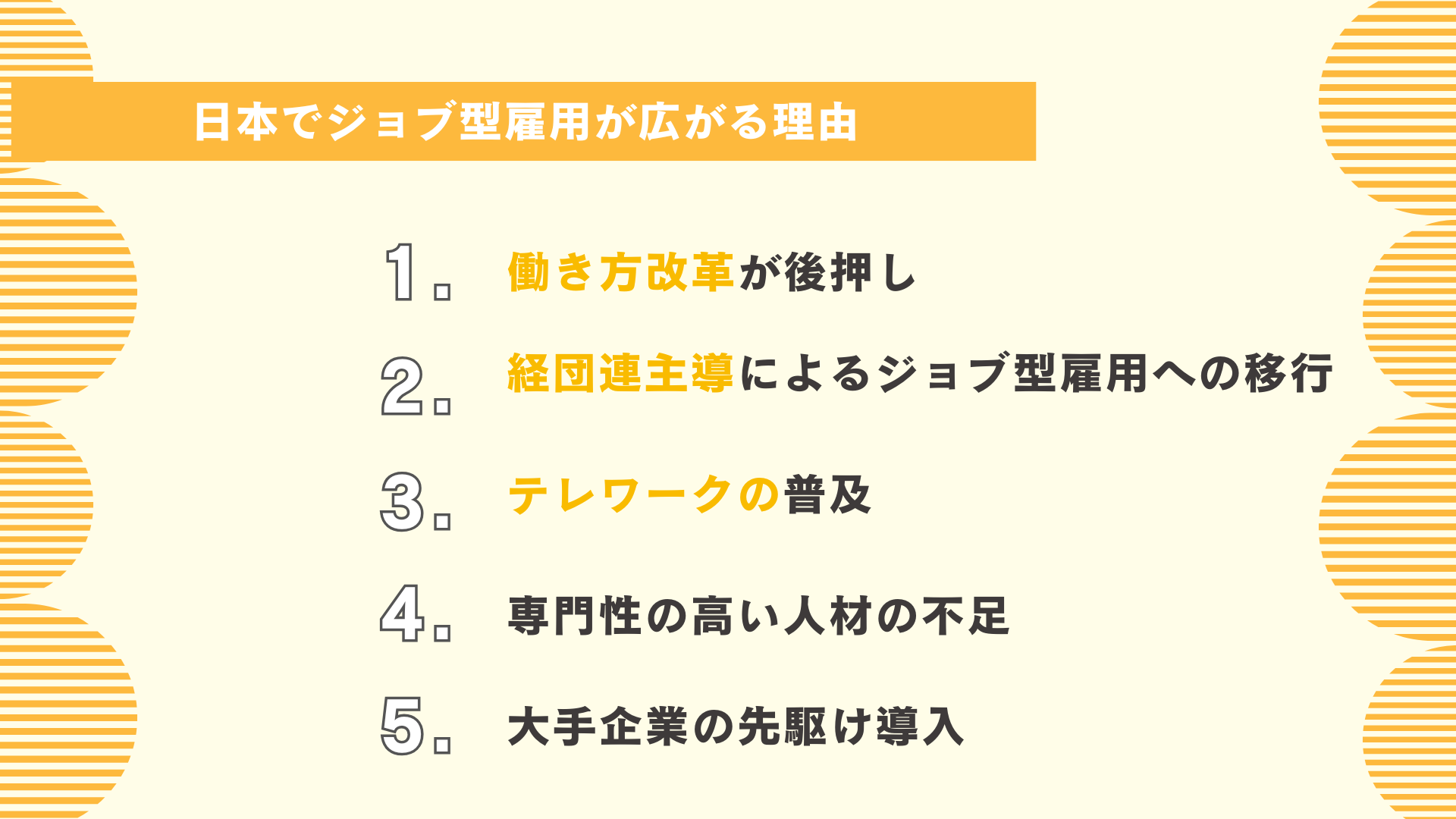

日本でジョブ型雇用が広がる理由

ジョブ型雇用が日本で注目されている背景について、以下でご紹介します。

働き方改革が後押し

ジョブ型雇用が注目されるようになった背景には、働き方改革の影響があります。日本の生産性向上や、少子高齢化に伴う社会課題の解決を目指し、2019年から「働き方改革関連法」が施行されました。

働き方改革では、「一億総活躍社会」の実現を目標に掲げ、労働時間削減、多様で柔軟な働き方の推進、そして雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目指しています。この中で、職務内容や勤務地を限定しない従来の無限定正社員の働き方を見直し、多様な働き方を推進する上で、ジョブ型雇用が注目を集めるようになったと考えられます。

経団連主導によるジョブ型雇用への移行

2020年1月、経団連がジョブ型雇用の導入を提言したことが、大きな注目を集めるきっかけの一つとなりました。これに続き、実際に一部の大手企業がジョブ型雇用の導入を表明しています。この時期は、ちょうど新型コロナウイルスの感染が拡大し始め、在宅勤務が普及しつつあった頃と重なります。

テレワークの普及

ジョブ型雇用が注目されるようになった大きな理由の一つは、コロナ禍による在宅勤務やテレワークの急速な普及です。テレワークは柔軟な働き方を可能にし、企業と従業員の双方に多くのメリットをもたらしましたが、同時に従業員の評価が難しいという課題を企業にもたらしました。

その点、ジョブ型雇用は職務内容や求められる成果が明確なため、従業員の生産性を測定しやすいという利点があります。

専門の高い人材の不足

新型コロナウイルスの流行は、社会の変化を一層加速させました。現在のニーズに応じ、新規事業への挑戦やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するには、専門性の高い人材を確保しましょう。

しかし、従来のメンバーシップ型雇用制度では、専門人材を惹きつける上で給与などの雇用条件が適切でない場合があります。そこでジョブ型雇用を導入することで、職務や役割に応じた雇用条件を設定できるようになり、結果として必要な人材を確保しやすくなります。

大手企業の先駆け導入

大手日系企業がジョブ型雇用を先駆けて導入したことも、世間の注目を集めたきっかけの一つです。例えば、KDDI株式会社、富士通株式会社、株式会社日立製作所といった主要企業が、2021年頃からジョブ型雇用への移行を本格化させています。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

ジョブ型雇用のメリット(企業)

ジョブ型雇用の導入は、企業と個人双方にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。 それぞれの視点から整理していきましょう。

即戦力となるプロフェッショナルを獲得

スキルを重視して採用活動を行えば、特定の職務に最適な、専門性の高い人材を確保できます。これは、ジョブ型雇用が職務能力に応じた報酬システムであるため、専門分野のスペシャリストの雇用・育成に適しているからです。つまり、選考段階で「プロジェクト遂行に必要なスキル」を明確な要件として設定できるのです。

さらに、年功序列では難しい職務に応じた給与設定が可能になるため、採用における企業の競争力も高められます。

職務に応じた明確な評価が可能に

ジョブ型雇用では、職務記述書によって業務内容が明確に定められています。 このため、その職務をどれだけ遂行したか、どのような成果を達成したかに応じて、公正な評価と処遇が行える点が大きなメリットです。

これに対し、メンバーシップ型雇用では職務内容が不明確なケースも多く、目標や成果が曖昧になりがちです。

業務にフィットする人材の確保

メンバーシップ型雇用とは異なり、ジョブ型雇用の社員は自身の職務に専念するため、職務以外の業務負担が減る傾向にあります。これにより、専門性を高めることに集中できる環境が整います。

また、ジョブ型雇用では、年齢や勤続年数ではなく、仕事の遂行能力に基づいて人事評価が行われます。 「スキルの高さ」が直接評価に結びつくため、社員はより自律的に業務に取り組むようになるでしょう。

ジョブ型雇用のメリット(個人)

ジョブ型雇用における従業員個人のメリットは、どのような内容が挙げられるでしょうか。

職務内容と求められる成果が明確になる

あらかじめ職務内容、役割、そして必要なスキルが明確に定められているため、自分が何をすれば評価されるかが分かりやすい点はメリットです。報酬への反映も明確になり、金銭面でのモチベーション向上にも繋がることが期待できます。

継続的なスキルアップを支援

求職者にとって、ジョブ型雇用は業務内容が変更する心配がなく、契約した業務を徹底的に深掘りできる環境がメリットです。3年ごとに業務が変わるような環境では得られない、専門的なスキルや経験を積めることに魅力を感じる求職者は多いでしょう。

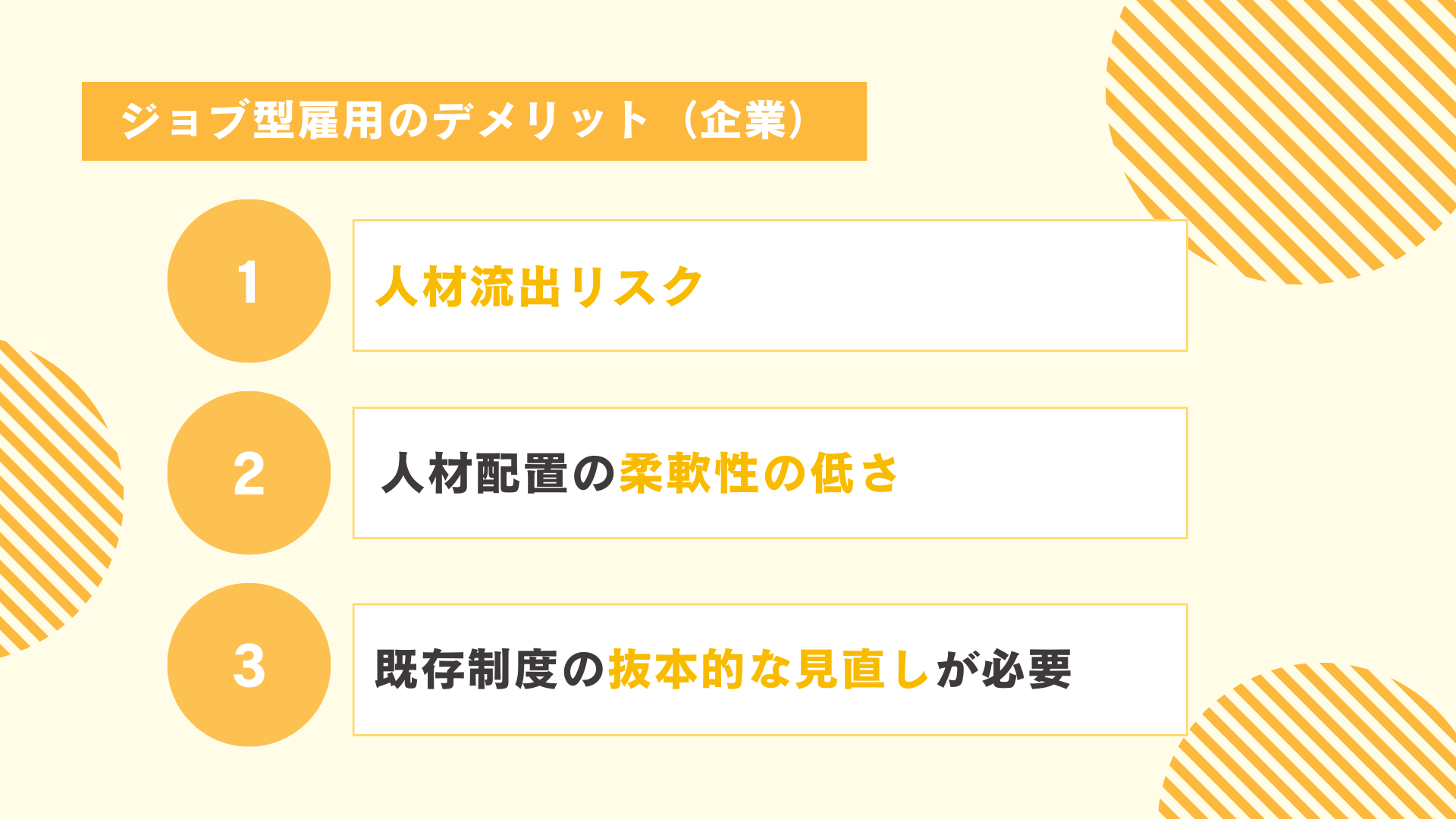

ジョブ型雇用のデメリット(企業)

次に、ジョブ型雇用のデメリットについて整理しましょう。

人材流出リスク

ジョブ型雇用の環境下では、個人のキャリア自律が進み、市場価値が高まることで、より良い待遇や働き方を社外に求めやすくなります。こうした優秀な人材に会社に留まってもらうためには、給与などの金銭面だけでなく、仕事の意義ややりがいといった非金銭的な報酬も組み合わせ、自社の魅力を高め続ける努力が大切です。

人材配置の柔軟性の低さ

ジョブ型雇用では、従業員は事前に決められた業務内容と範囲内で職務を遂行します。その範囲を超える業務は原則として行わないため、もし他の部署で人材が不足した場合でも、ジョブ型雇用で採用した人材を簡単に異動させることはできません。これにより、組織全体の流動的な人材活用が難しくなる点が挙げられます。

既存制度の抜本的な見直しが必要

従来のメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用では、給与体系や評価項目が大きく異なります。そのため、新たにジョブ型雇用を導入する際は、これらの制度を根本から見直す必要があります。また、新たにジョブ型雇用の従業員を採用する際には、従来から所属している従業員に対しても誤解が生じないよう、丁寧な説明と理解を得るための努力が不可欠です。

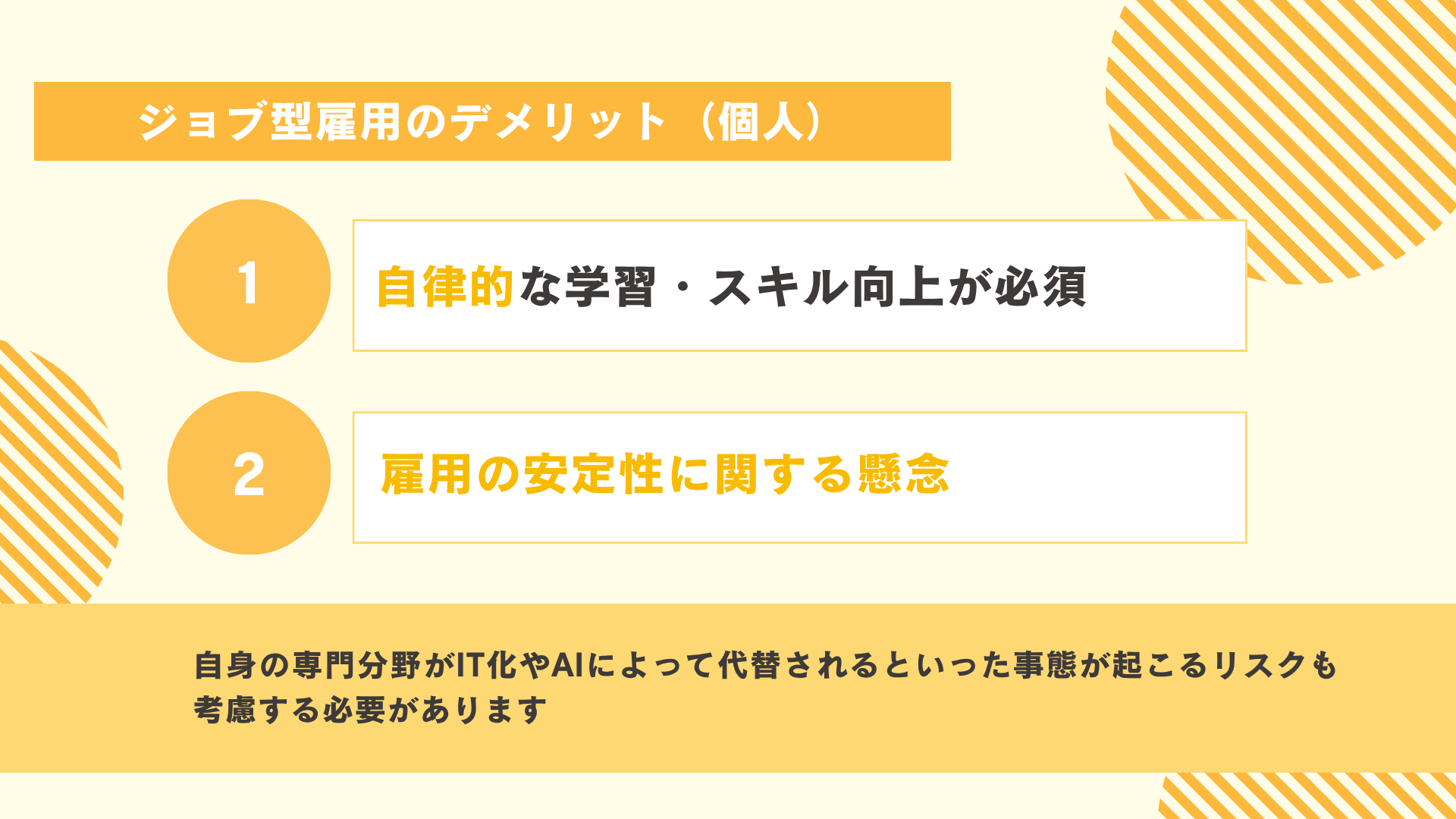

ジョブ型雇用のデメリット(個人)

ジョブ型雇用における従業員個人のデメリットを確認してみましょう。

自律的な学習・スキル向上が必須

ジョブ型雇用では、パフォーマンスによる評価の側面が大きいため、常に専門性を磨き続ける必要があります。能動的に新しい知識や情報を習得する姿勢が求められ、専門性が失われると失職のリスクを負うことになります。

雇用の安定性に関する懸念

ジョブ型雇用は「会社」ではなく「職」に紐づく雇用契約であるため、部門の消滅や事業撤退によって業務自体がなくなった場合、解雇される可能性があります。これは、業務がなくなることが直接的に失職につながることを意味します。

また、自身の専門分野がIT化やAIによって代替されるといった事態が起こるリスクも考慮する必要があります。

ジョブ型雇用で正社員を採用する導入手順

ジョブ型雇用を導入して正社員を採用する際は、以下の手順と制度改革が求められます。

1.職務内容の定義

ジョブ型雇用を適用する職務について、その内容を具体的に定義します。職務名称、目的、担当業務、責任範囲、業務の広さなどを明確にしましょう。既存の職務であれば、担当者との面談を通じて、認識のずれがないよう確認しましょう。

2.職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成

職務内容が明確になったら、ジョブディスクリプション(職務記述書)を作成します。これには、職務そのものと、その遂行に必要なスキル、経験、知識、ヒューマンスキルといった職務要件を明記します。

3.評価制度の決定

これまで年功序列で評価を行ってきた企業は、制度の見直しが必要です。ジョブ型雇用は職務能力に応じて報酬を支払うシステムだからです。採用した社員がスキルを発揮し、さらに高めていけるよう、成果に対する定量的で詳細な評価基準を設定しましょう。

4.職務価値に応じた等級分類

職務記述書で算出した職務価値は、数段階の等級に区分します。この等級が粗すぎると正当な評価が難しくなり、逆に細かすぎると、手間が増えるだけでなく、柔軟な人事異動を妨げる要因にもなるため、適切なバランスが重要です。

5.職務と給与の設定

ジョブ型雇用における給与体系は、年功序列ではなく成果に基づいたものが大事です。職種、役職、責任範囲を考慮して設定します。また、設定する給与額は市場価値に見合っていることを意識しましょう。他社より条件が劣ると、優秀な人材が流出するリスクが高まります。

6.定期的なジョブディスクリプションの見直し

最後に、ジョブ型雇用の導入に合わせて、関連する制度や人事施策の見直しも検討しましょう。例えば、個人のキャリア形成を支援するプログラムの導入や、年金・退職金制度を長期運用型のDB(確定給付企業年金)からポータビリティが特徴のDC(確定拠出年金)へ移行することなどが挙げられます。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

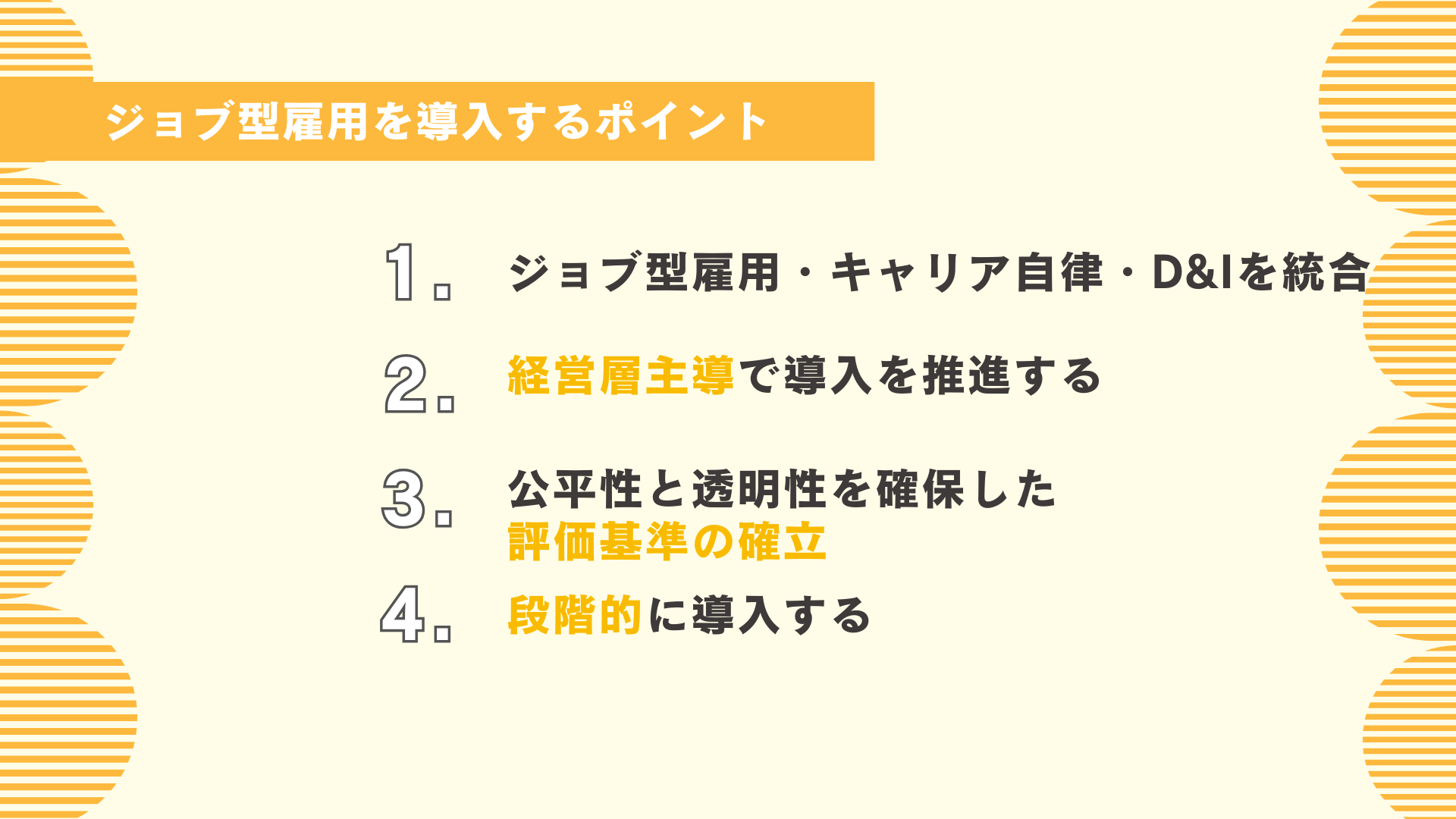

ジョブ型雇用を導入するポイント

ジョブ型雇用を企業に根付かせるには、単なる制度変更に留まらず、組織文化や人材戦略全体との連動が欠かせません。キャリアの自律支援、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)との連携、経営層のリーダーシップ、そして透明性の高い評価制度の整備と段落的な導入が成功の鍵を握ります。

1.ジョブ型雇用・キャリア自律・D&Iを統合

ジョブ型雇用はポジションを重視するため、従来のメンバーシップ型雇用とは異なり、キャリア形成における組織と個人の関わり方が変化します。働く個人が自らキャリアを考え、企業はその自律性を前提に人的資源管理を行う必要があるでしょう。また、ジョブ型雇用では人材の流動性が高くなるため、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の視点も大事になります。この3つの要素は、セットで考えるべき関係にあるのです。

2.経営層主導で導入を推進する

ジョブ型雇用の定着には、現場任せにせず、経営層の強いリーダーシップが大切です。経営トップ自らが理念や方針を社内外に発信し、なぜジョブ型が必要なのかを明確に示すことで、組織全体の理解と納得を得やすくなります。また、部門ごとのばらつきを防ぎ、制度の形骸化を避けるためにも、全社的なガバナンスを意識した導入戦略が求められます。

3.公平性と透明性を確保した評価基準の確立

ジョブ型雇用を導入する際は、職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成と整備をしましょう。この職務記述書には、職務内容、勤務地、労働時間、報酬に加え、求められるスキルや資格、過去の経験などが詳細に記載されます。さらに、職務ごとに責任範囲や権限、評価基準を明確にし、それに基づいて契約を結ぶことが求められます。これにより、社員は自身の役割や期待される成果が明確になり、公平で透明性の高い評価基準のもとで働けるようになるでしょう。

4.段階的に導入する

ジョブ型雇用の必要性を理解しても、個人の意識を急に変えるのは困難です。ジョブ型雇用では個人のキャリア自律が不可欠であるため、企業と個人のペースに合わせて段階的な導入を進めましょう。

例えば、まずは採用や人事異動の仕組みの見直しから始め、「職種別採用」「職種別キャリア」「社内公募制」を導入します。次に、「職種別報酬制度・報酬ガイド」の前段階として、役割等級と役割給の導入を検討することが有効です。これは、職種別の報酬とはせずとも、より高いレベルの職務を担うことが報酬アップにつながるようにする狙いがあります。

そして、社員のキャリア自律が進んだタイミングで、本格的に職種別報酬制度へ切り替えていくと良いでしょう。

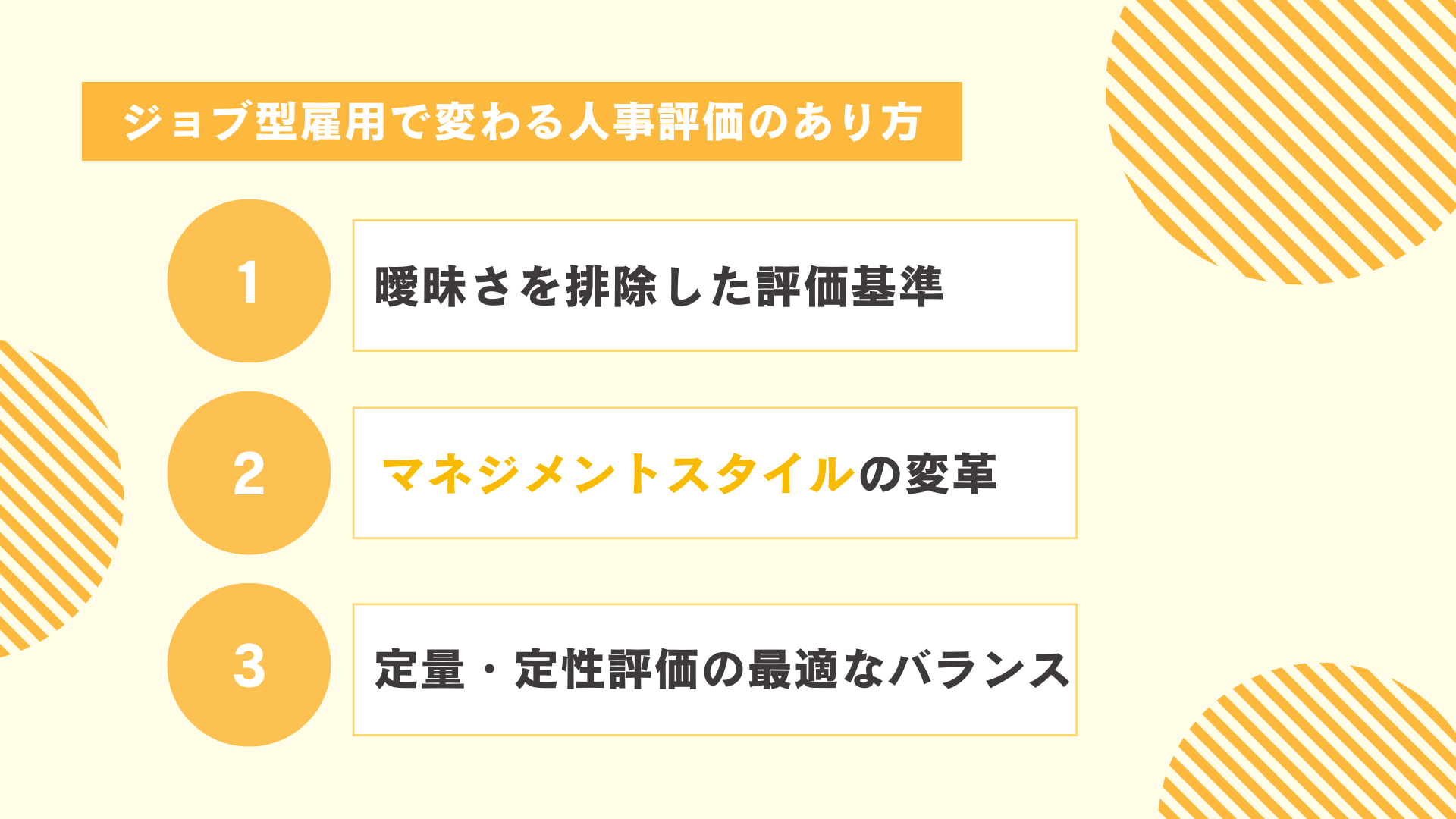

ジョブ型雇用で変わる人事評価のあり方

ジョブ型雇用の導入により、人事評価のあり方は大きく変化しています。これまでの年功序列や職能重視の評価から脱却し、業務の成果や役割の達成度に基づいた評価が求められるようになっているのです。

曖昧さを排除した評価基準

ジョブ型雇用では、職務内容や期待される成果が明確に定義されるため、評価基準の透明性が大事です。従来のメンバーシップ型雇用のように勤続年数や年齢、学歴に基づく評価ではなく、業務ごとに求められる成果や達成度を定量的に測る指標が不可欠です。これにより、社員は自分の職務に対する期待や評価基準が明確になり、納得感のある評価システムを構築できるでしょう。

マネジメントスタイルの変革

職務に基づく明確な役割分担がされるジョブ型では、従来の一括指示型マネジメントでは対応できません。個々の専門性や自主性を尊重した目標管理型や1on1面談といったマネジメント手法が求められます。マネージャーは、部下の業務遂行状況を定期的に観察し、継続的なフィードバックやサポートを行う体制を構築する必要があります。

定量・定性評価の最適なバランス

ジョブ型では成果を中心に評価される傾向がありますが、それだけでは一人ひとりの貢献を十分に反映できないこともあります。職種や業界によって求められる役割も異なるため、すべての社員に同じ評価基準を適用するのは難しいでしょう。評価の際には、定量的な成果だけでなく、役割における影響力やプロセスでの貢献度など、定性的な観点もバランスよく取り入れることが求められます。

ジョブ型雇用の導入事例

近年、大企業を中心にジョブ型雇用の導入が進んでいます。ここからは、実際にジョブ型雇用を取り入れている日立製作所、カゴメ株式会社、KDDI株式会社の3社の事例を紹介します。

日立製作所

株式会社日立製作所は、グローバル企業としての地位確立のため、積極的な海外展開を進めています。現在では売上と従業員数の半分を海外が占め、これに合わせて人事制度のグローバル化も推進しています。2020年4月からはジョブ型雇用を強化しています。

この戦略の一環として、技術系職種では従来の配属確約制度に加え、2020年度より一部職務で社員個別の処遇設定を可能にしました。さらに、営業や経理といった事務系職種にも採用時の配属確約制度を拡大し、新卒者でも自身のキャリアを主体的に選択できる環境を整えています。

また、日立は職種確約型採用に加えて、社員が自律的にキャリアを築けるよう多角的な制度を導入しています。例えば、新卒一括採用を廃止して通年採用に切り替えることで、学生がより自由に時間を過ごせるようにしました。加えて、数千にも及ぶ講座を提供する「日立アカデミー」を通じて、社員一人ひとりが望むスキルやノウハウを習得できる学習環境を提供しています。

カゴメ株式会社

食品関係の総合メーカーであるカゴメ株式会社は、2013年から2015年の中期経営計画において、「グローバル人事制度の導入」を最重要課題として掲げ、管理職を対象としたジョブ型雇用の導入を進めました。カゴメでは、職務の大きさを仕事の影響度や達成責任の度合いなど20項目の数値で定量化・点数化し、その数値に応じた報酬を支払っています。

ジョブ型雇用の導入にあたっては、現場の混乱を避けるため「トップから始めること」を徹底しました。まず、社長と会長の報酬体系を、固定報酬80%・変動報酬20%から、固定報酬50%・変動報酬50%へと変更。その後、執行役員、部長へと段階的に導入を進めています。

また、一般従業員にはフレックス制度やテレワーク制度の導入なども並行して行い、総合的な人事制度改革に取り組みました。その結果、管理職の登用が実力主義となり、子会社の社長に若手が抜擢されるといった成果が出ています。

KDDI株式会社

KDDIでは、全総合職を対象に「KDDI版ジョブ型人事制度」を導入しています。これは「社員一人ひとりの成長を通じて、組織・企業の成長を実現する」ことを目的として掲げたものです。「KDDIの広範な事業領域を活用した多様な成長機会の提供」や「専門能力に加え、組織を成功に導く人間力の高さを評価」といった、KDDIならではの特色が反映されています。

この制度では、中途採用や社内公募だけでなく、新卒採用においても半数を職種別採用として実施しています。また、キャリア形成や目標設定、評価、任用などの明確な指標として、KDDI版ジョブディスクリプションを導入済みです。

参考として、KDDI株式会社、富士通株式会社、株式会社日立製作所の3社によるジョブ型先進企業対談をこちらのページで公開しています。

関連記事:『ジョブ型先進企業対談 KDDI x 富士通 x 日立製作所 x Mercer』

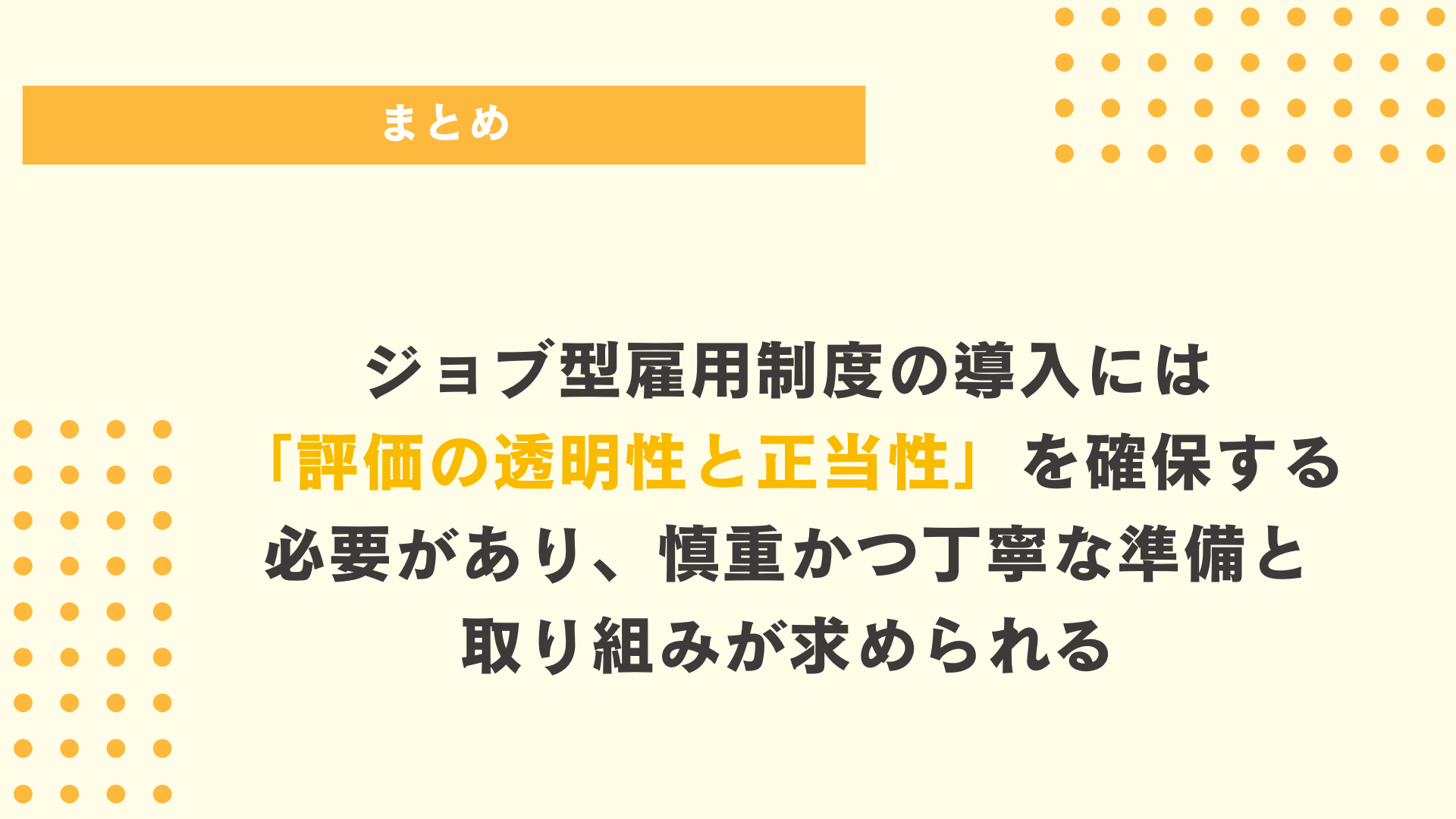

まとめ

ジョブ型雇用制度は、年功序列や勤続年数に比例する評価ではなく、担当職務やその遂行状況を重視する評価制度を基盤としています。このため、従来のメンバーシップ型雇用に比べ、高い技能や知識を持つ人材をより採用しやすくなります。さらに、テレワークや裁量労働、フレックスタイム制度といった柔軟な働き方とも相性が良いため、導入を進める企業が増加傾向にあります。

近年注目を集める雇用形態ですが、ジョブ型雇用制度の導入には「評価の透明性と正当性」を確保する必要があります。そのため、慎重かつ丁寧な準備と取り組みが求められます。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

RJPとは|4つの効果や入社後のミスマッチを防ぐ方法、メリットを解説

- 採用企画

建設業界の外国人採用|雇用の流れやメリット、注意点について

- 採用企画

営業職採用は難しい?7つの見極めポイントと8つの成功戦略

- 採用企画

エンジニアの採用基準とは?成功に導く7ステップ、必要な能力を解説

- 採用企画

採用マーケティングとは?活用メリットと6つのステップ、手法やフレームワーク

- 採用企画

中途採用の年間スケジュール設計方法|計画的に採用成功へ導くパターン別の進め方

- 採用企画