採用・労務・経理に関するお役立ち情報

IT技術の発展に伴い、エンジニアの需要がますます高まっています。しかし、自社が求めるスキルや経験を持つIT人材をどのように採用すればよいか、多くの企業が課題を抱えているのが現状です。

エンジニアの採用・育成を成功させるためには、彼らの仕事や専門性への理解を深めることが不可欠です。この記事では、エンジニアの必須スキル、優秀なエンジニアを採用するためのポイントまで、網羅的に解説します。エンジニア採用に携わる担当者の皆様は、ぜひご一読ください。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

関連動画:2025年エンジニア採用のトレンド

目次

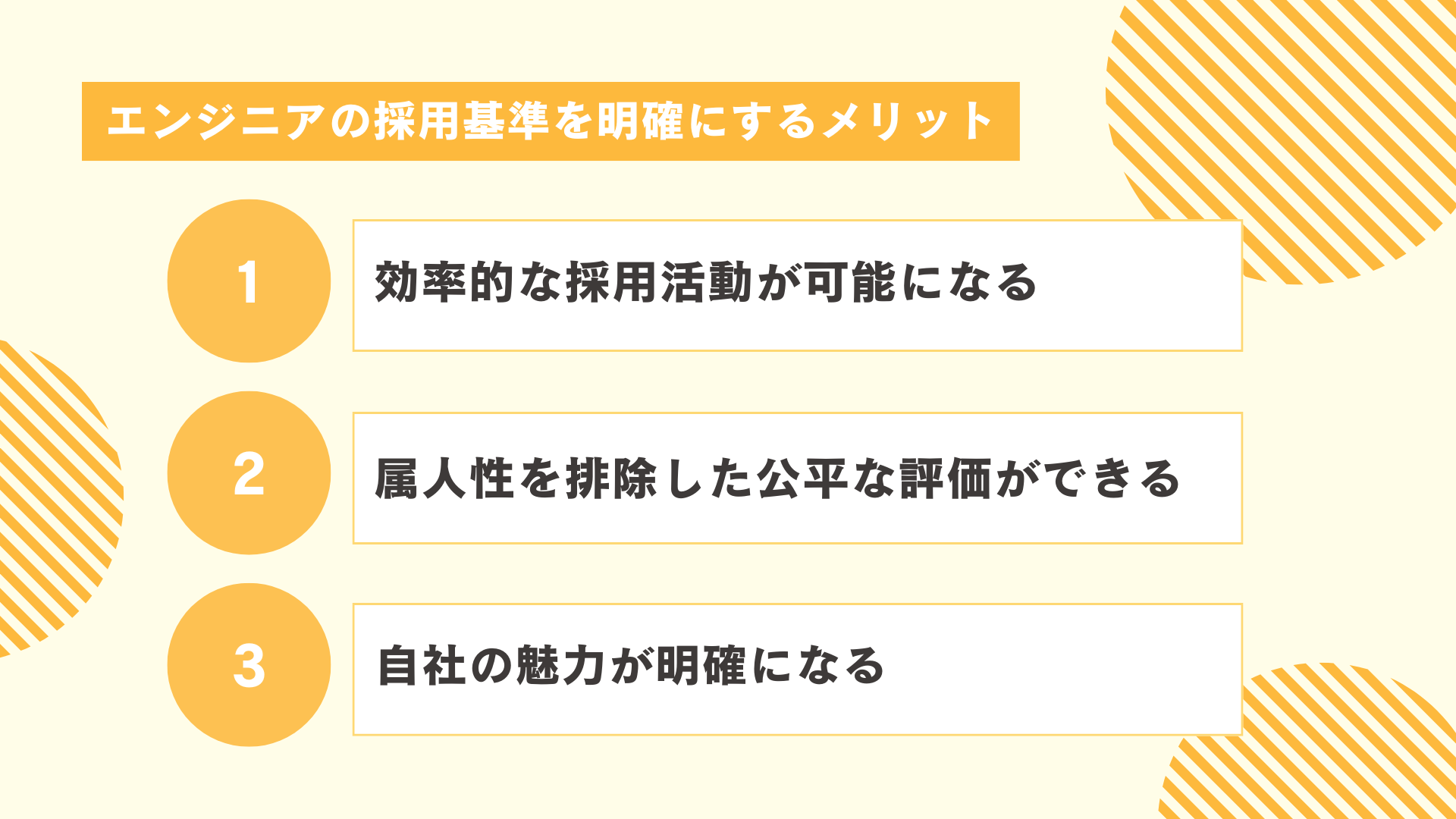

エンジニアの採用基準を明確にするメリット

IT業界では、プログラミングなどの技術を用いてシステムやソフトウェアを開発する技術者を「ITエンジニア」と呼びます。この「ITエンジニア」は、「IT」が省略され、単に「エンジニア」と呼ばれることが多いため、本記事でも「ITエンジニア」を指して「エンジニア」と表記します。

エンジニアの採用基準を明確にすることで、採用活動はより効率的で効果的なものになります。主なメリットは以下の3点です。

1. 効率的な採用活動が可能になる

採用基準が明確であれば、応募者の段階で自社に合う人材かどうかの判断がしやすくなります。これにより、ターゲットに合わない候補者との面談や面接を減らし、選考通過率を上げることができます。結果として、無駄な工数を削減し、より効率的な採用活動を進められるでしょう。

2. 属人性を排除した公平な評価ができる

明確な採用基準は、「自社が求める人材」に対する共通認識をチーム全体で持つことにつながります。これにより、面接官の主観や感覚に頼った属人的な判断を防ぐことが可能です。採用基準が曖昧な場合、優秀な人材を見逃したり、ミスマッチな人材を採用してしまうリスクが高まります。

3. 自社の魅力が明確になる

採用基準を明確にすることで、自社が本当に求めている人物像(ペルソナ)が具体的に見えてきます。そのペルソナに響くような自社の魅力を絞り込み、求人票やスカウト文、面接でのアピールを強化できます。これにより、ターゲットとなるエンジニアに効果的に訴求できるようになり、質の高い応募を増やすことにつながります。

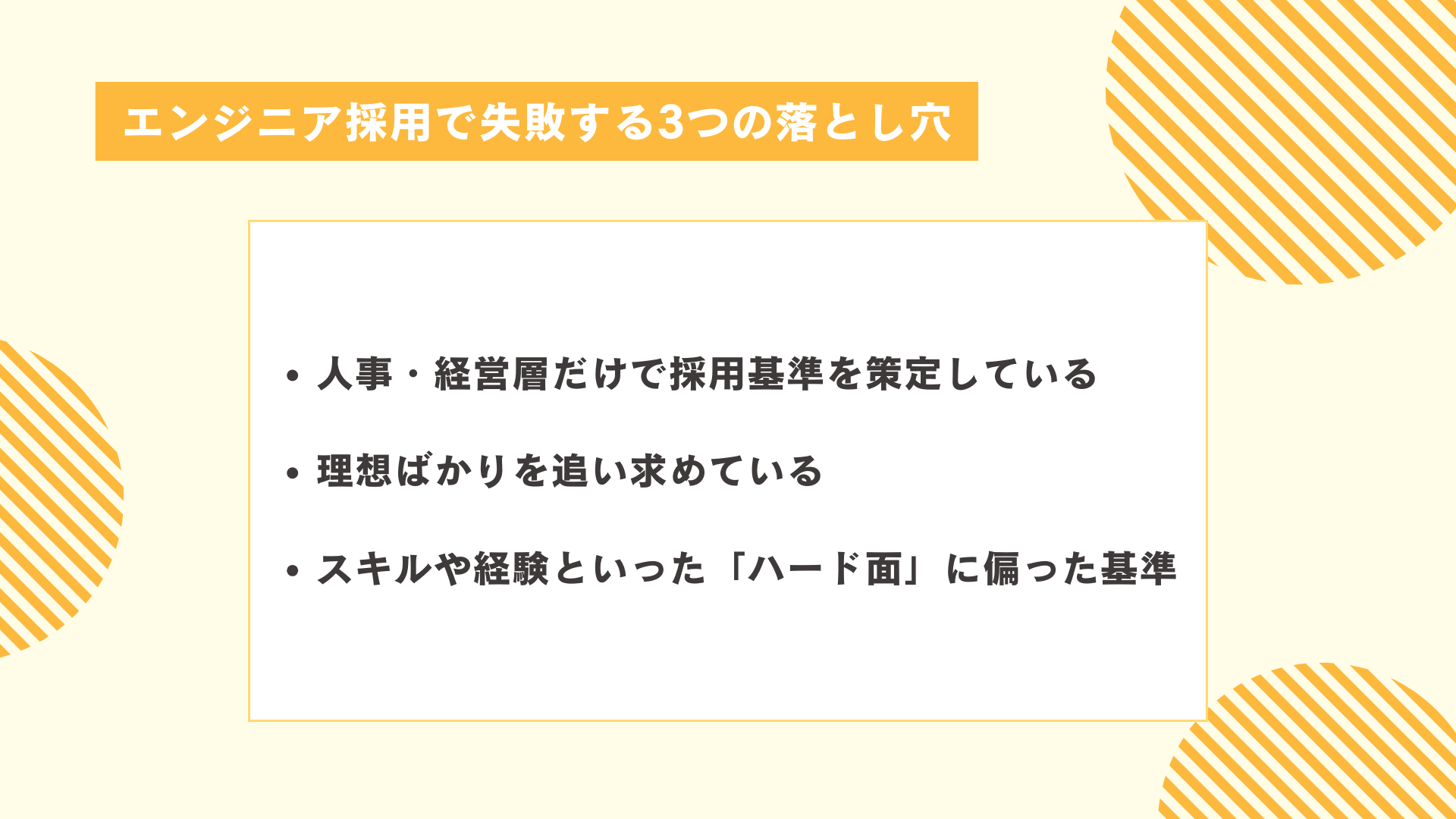

エンジニア採用で失敗する3つの落とし穴

エンジニアの採用基準を策定する際に、多くの企業が陥りがちな3つの失敗ケースを紹介します。自社が当てはまっていないか、ぜひ確認してみてください。

1. 人事・経営層だけで採用基準を策定している

人事や経営層だけで採用基準を決定すると、実際に新入社員を受け入れる現場との間にギャップが生じる恐れがあります。例えば、経営層が若手人材の確保を重視する一方で、現場は即戦力となる経験者を求めているといった状況です。このような認識のズレは、書類選考は通過しても、現場責任者の面接で不採用になるなど、ミスマッチによる採用活動の停滞を招きます。

2. 理想ばかりを追い求めている

エンジニアは多くの企業が欲している一方で、慢性的な人手不足の状態にあり、採用難易度が高い職種です。しかし、採用基準を理想的な条件だけで固めてしまうと、応募のハードルが上がり、本来であれば選考対象となるはずの人材を逃してしまう可能性があります。大手企業でさえ採用条件を緩和する傾向にある中、理想を追求しすぎると、かえって採用の機会を失うことになりかねません。

3. スキルや経験といった「ハード面」に偏った基準

採用基準をスキルや経験といった客観的な「ハード面」だけで作成してしまうと、自社の魅力が伝わりにくくなり、応募が集まらない可能性があります。採用活動を成功させるには、技術力だけでなく、応募者の性格や価値観、コミュニケーション能力といった「ソフト面」も考慮しましょう。求める人物像を明確にする「採用ペルソナ」を設計することで、自社にフィットする人材を見つけやすくなり、より効果的な採用活動につながります。

理想のエンジニアを見つけるための採用基準

理想のエンジニアを見つけるためには、採用基準を明確にすることが大事です。自社に最適な人材像を「必須条件」「優遇条件」「人物像」の3つの観点から定義することを意識しましょう。

必須条件

必須条件とは、企業がエンジニアに求める最低限のスキルや経験を指します。

以下のような例が挙げられます。

- Java実務経験1年以上

- 要件定義から基本設計工程までの実務経験

- 5人以上のチームでの開発経験

必須条件は応募者にとって判断材料となるため、厳しすぎず、かといって緩すぎない、適切なレベルに設定することが求められます。

優遇条件

優遇条件は、必須ではないものの、保有していると企業にとってメリットとなるスキルや経験です。

以下のような例が挙げられます。

- AWSの実務経験

- ReactまたはVue.jsの開発経験

- 顧客折衝経験

必須条件も優遇条件も、できるだけ具体的に明記することで、採用基準が曖昧になるのを防ぎ、求める人材からの応募を促すことができます。

人物像

人物像とは、スキル以外の側面で、企業文化やチームにフィットする人材のタイプを定義するものです。

以下のような例が挙げられます。

- 几帳面で、細部まで丁寧に仕事ができる

- 新しい技術に積極的に挑戦する意欲がある

- 対面でのコミュニケーションが得意

どれだけスキルレベルが高くても、現場のチームが求める人物像と合致しない場合、業務が円滑に進まない可能性があります。そのため、スキル面だけでなく、ソフト面での人物像も明確にしておくことが大切です。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

エンジニアの採用で重視すべき採用基準

エンジニアの採用基準を定める際は、以下の3つの観点から判断することが成功の鍵となります。

1. 技術的なスキル

企業が求める最低限の技術スキルを明確にすることが最も必要です。

前述の必須条件と優遇条件に基づいて、自社にとって不可欠なスキルを洗い出しましょう。人気の企業ほど応募者が多く、求めるスキルレベルも高くなる傾向があります。自社の事業内容や開発体制に合わせて、どのような技術が必要かを具体的に定義することが、ミスマッチを防ぐ第一歩です。

2. 仕事への取り組み方

エンジニアの仕事は、チーム開発や顧客との連携が不可欠であり、コミュニケーション能力や仕事への向き合い方も重要な判断材料になります。

実務経験者であれば、これまでのプロジェクトでどのように貢献し、どのような課題解決に取り組んできたかを確認しましょう。実務未経験者であっても、他の職種での経験から、問題解決能力や協調性などを判断することは可能です。技術力だけでなく、チームの一員として貢献できる人物かを見極めることが成功につながります。

3. 学習意欲とモチベーション

IT業界は技術の進化が非常に速いため、常に新しい知識を学び続ける姿勢を持っているか、確認しましょう。

過去の経験やスキルに頼るだけでなく、未経験の分野にも積極的に挑戦する意欲があるかどうかが、長期的な活躍を左右します。仕事やプログラミングに対するモチベーションが低いと、この変化の激しい業界で継続して成果を出すことは難しいでしょう。採用面接では、これまでの学習経験や今後のキャリアに対する展望などを深く掘り下げて確認することをお勧めします。

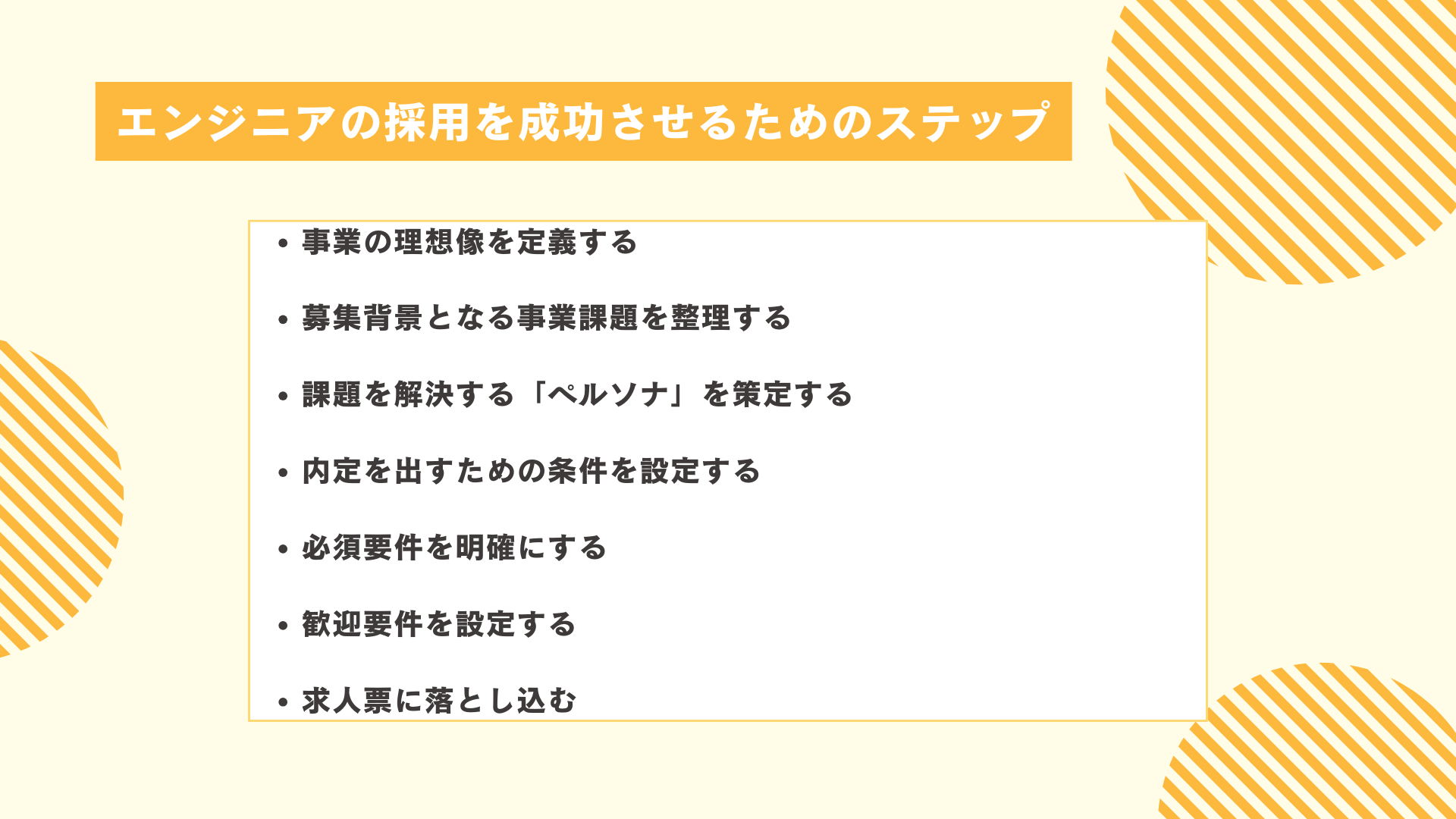

エンジニアの採用を成功させるためのステップ

エンジニアの採用を成功させるための具体的なステップを7つのフローにまとめました。

ステップ1:事業の理想像を定義する

最初のステップは、事業が目指す理想の状態を明確に定義することです。HR(Human Resources)は会社の人的リソースを最適化する役割を担います。事業戦略、組織戦略、そして採用戦略を一貫して策定することで、自社にとって本当に必要な人材を迎え入れることができます。

ステップ2:募集背景となる事業課題を整理する

採用は、単に人を増やすのではなく、事業の課題を解決する手段であるべきです。自社のリソースで解決できない課題を特定し、それを解決するために外部から人材を招き入れ、事業成長を加速させます。プロダクト開発戦略の中で解決すべき事業課題を整理することで、採用すべき人材像がより具体的に見えてきます。この事業課題が、求人票の「募集背景」となります。

ステップ3:課題を解決する「ペルソナ」を策定する

事業課題が整理できたら、「現状の開発組織の課題を解決できる人材」、つまりペルソナを具体的に策定します。ペルソナは具体的であるほど効果的ですが、最低限、以下の項目を設定しましょう。

- 年齢

- 年収

- エンジニアとしての実務スキル

- 人柄やキャラクター

- 所属企業の例

- 抱えているキャリア課題

- 転職活動における軸や企業選定基準

ステップ4:内定を出すための条件を設定する

ペルソナは理想の人物像ですが、ここでは「内定を出すための最低ライン」を定めます。以下の3つの観点で条件を設定しましょう。

- ① 実務スキル:エンジニアとして最低限必要なスキルを設定します。

- 例:使用言語(Java、JavaScriptなど)、職種(フロントエンド、バックエンドなど)、スキルレベル、開発スタイル(自社開発、受託開発など)。

- ② ソフトスキル:仕事を進める上で必要なスキルを設定します。

- 例:コミュニケーション能力、論理的思考力、ファシリテーション能力、リーダーシップ。

- ③ 志向性:企業文化やキャリアプランとのフィット感を設定します。

- 例:理念への共感、キャリア志向(技術特化か、マネジメントか)、働き方への価値観。

ステップ5:必須要件を明確にする

必須要件は、書類選考を通過させるための最低条件です。書類で判断できる実務スキルに焦点を当てて設定することが望ましいでしょう。

- 例:フロントエンドエンジニア

- Vue.jsを用いたSPA(Single Page Application)開発経験

- TypeScriptを用いた開発・運用経験

- 例:バックエンドエンジニア

- バックエンドエンジニア経験3年以上

- Laravelを使った開発経験

ステップ6:歓迎要件を設定する

歓迎要件は、必須ではないものの、保有していると選考において加点となる要素です。

- 例:

- 採用活動や組織開発、DevOpsに携わった経験

- テックブログやSNSなどでの情報発信に抵抗がない方

- PdMやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協業した経験

ステップ7:求人票に落とし込む

最終ステップは、策定した採用基準を求人票に落とし込むことです。求人票は候補者に対する「要件定義書」のようなもの。他社の求人をリサーチし、自社の採用基準が市場と合っているか確認しましょう。募集背景の解像度が低かったり、必須要件が高すぎたり、年収が低すぎたりする場合は、適宜修正することが成功への鍵となります。

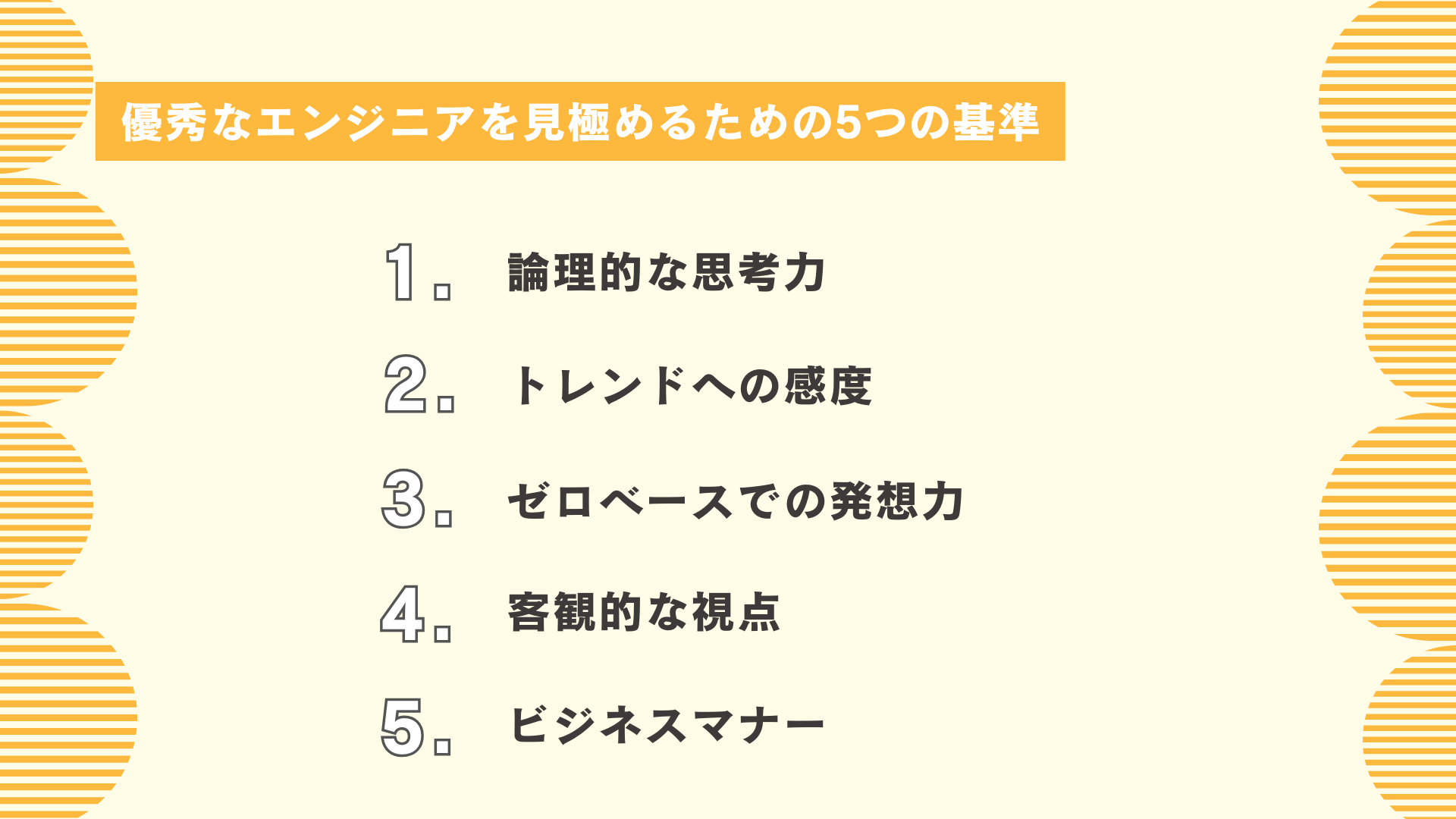

優秀なエンジニアを見極めるための5つの基準

優秀なエンジニアの定義は、自社開発と受託開発・客先常駐といった働き方によって異なりますが、共通して重要な資質がいくつかあります。以下の具体的な基準を設けることで、自社にフィットする優秀なエンジニアを見つけられるでしょう。

1. 論理的な思考力

プログラム開発では、仕様を決定する際に論理的で明確な思考が非常に大事です。「なぜそうなるのか」を明確に考え、説明できる人材は優秀なエンジニアである可能性が高いです。面接では、質問に対する回答の根拠を尋ねることで、筋の通った思考ができるかを確認しましょう。

2. トレンドへの感度

技術の移り変わりが激しいIT業界では、トレンドに敏感でなければスキルのアップデートが難しく、エンジニアとしての成長が見込めません。常に新しい技術に興味を持ち、自ら情報収集を行う姿勢は重要な判断基準です。面接で「最近興味のある技術」について質問し、日頃からアンテナを張っているかを確認してみましょう。

3. ゼロベースでの発想力

エンジニアの仕事には、決められたことをこなすだけでなく、何もないところから新しい価値を生み出す能力も求められます。特に自社開発では、サービスの改善提案や新機能の企画など、ゼロベースで考える場面が多くあります。面接では「既存サービスにどのような機能を追加したいか」や「一からサービスを開発するならどのようなシステムを作りたいか」といった質問を通して、発想力を見極めることができます。

4. 客観的な視点

システムは最終的にユーザーが利用するものであるため、客観的な視点を持ってユーザーにとって使いやすいシステムを開発できることが重要です。いくら高いプログラミングスキルを持っていても、ユーザー目線が欠けていては、本当に価値のあるシステムは生み出せません。自社開発でも受託開発でも、最終的に利用者の満足を追求できるエンジニアこそ、優秀なエンジニアと言えるでしょう。

5. ビジネスマナー

エンジニアはプログラミングだけをしていれば良いわけではありません。多くのシステム開発はチームで行われるため、クライアントやチームメンバーとの円滑なコミュニケーションが必須です。ビジネスマナーが身についているかは、円滑な業務遂行に直結する重要な採用基準となります。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

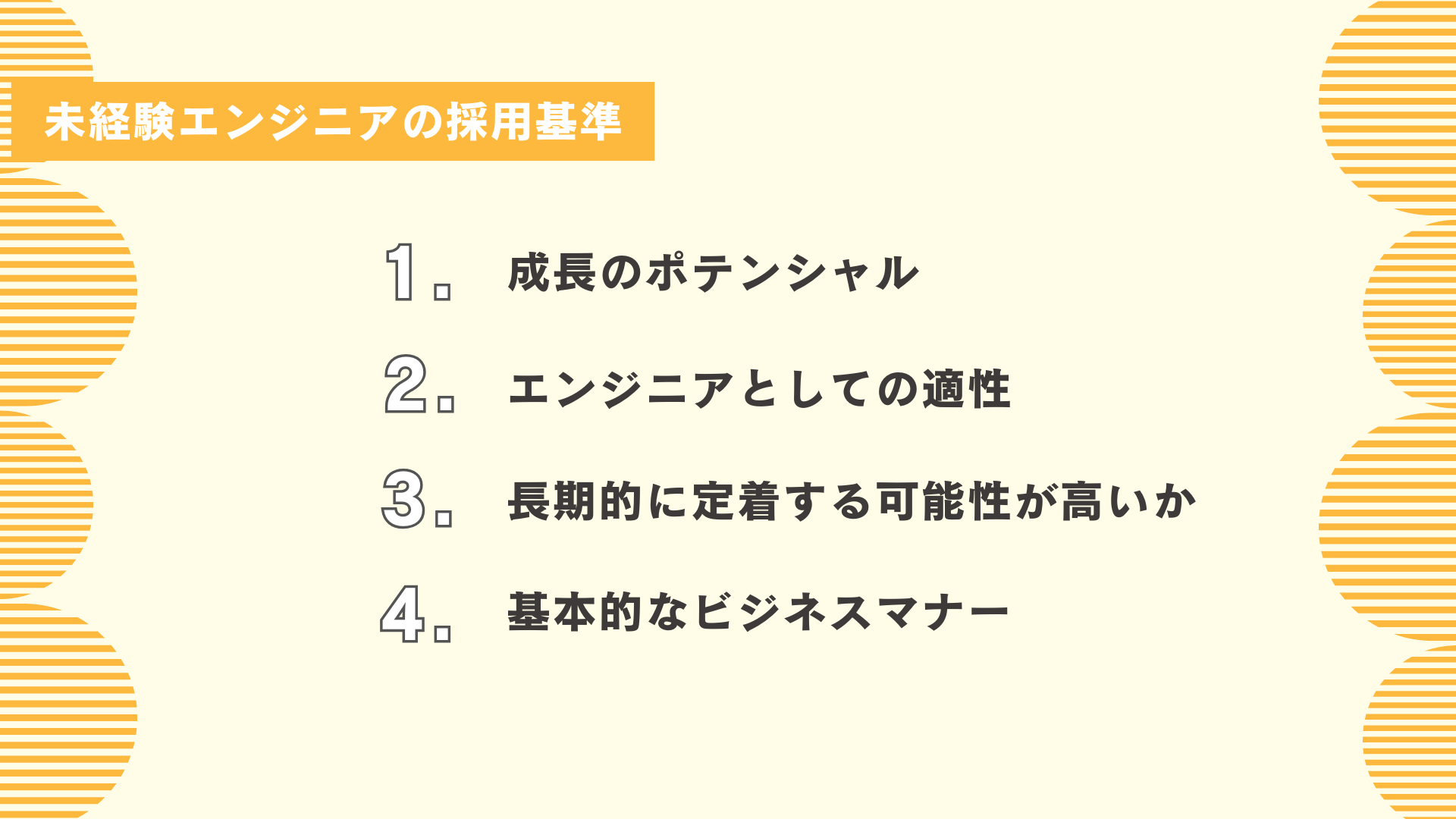

未経験エンジニアの採用基準

未経験のエンジニアを採用する際は、現時点のプログラミングスキルよりも、将来性や適性を重視する傾向にあります。長く活躍してもらうためにも、以下の点を基準に設定すると良いでしょう。

1. 成長のポテンシャル

未経験プログラマーを採用する際には、まず成長のポテンシャルを見極めることを意識しましょう。「地頭の良さ」や「技術への強い関心」があるかを確認しましょう。独学で学んだ内容と実際の業務は異なることが多いため、現在の技術レベル以上に、学び続ける素養があるかどうかが大切にされます。

2. エンジニアとしての適性

エンジニアとして業務を円滑に進めるためには、論理的思考だけでなく、プログラミング以外のスキルがあることが望ましいです。スケジュールやタスクの自己管理能力など、責任感をもって仕事に取り組めるかも重要な判断基準になります。自分の作りたいものだけを追求するのではなく、クライアントの要望やさまざまな制約の中で、柔軟に対応できるかを見極めましょう。

3. 長期的に定着する可能性が高いか

エンジニア職は採用単価が高く、短期離職者が多い傾向にあるため、長期的に勤務してくれるかどうかも重要な判断材料です。未経験エンジニアは、入社直後から利益を生み出すことは難しく、企業が投資して育成していく必要があります。そのため、企業が期待するのは、スキルを身につけた後に長期にわたって貢献してくれる人材です。せっかく育てた人材がすぐに辞めてしまわないか、見極めることが大切です。

4. 基本的なビジネスマナー

エンジニアも、他の職種と同様にさまざまな人と協力して仕事を進めていきます。そのため、社会人としての基本的なビジネスマナーは必須です。チームメンバーや顧客と円滑にコミュニケーションを取るためのマナーが身についているか、面接で確認しましょう。

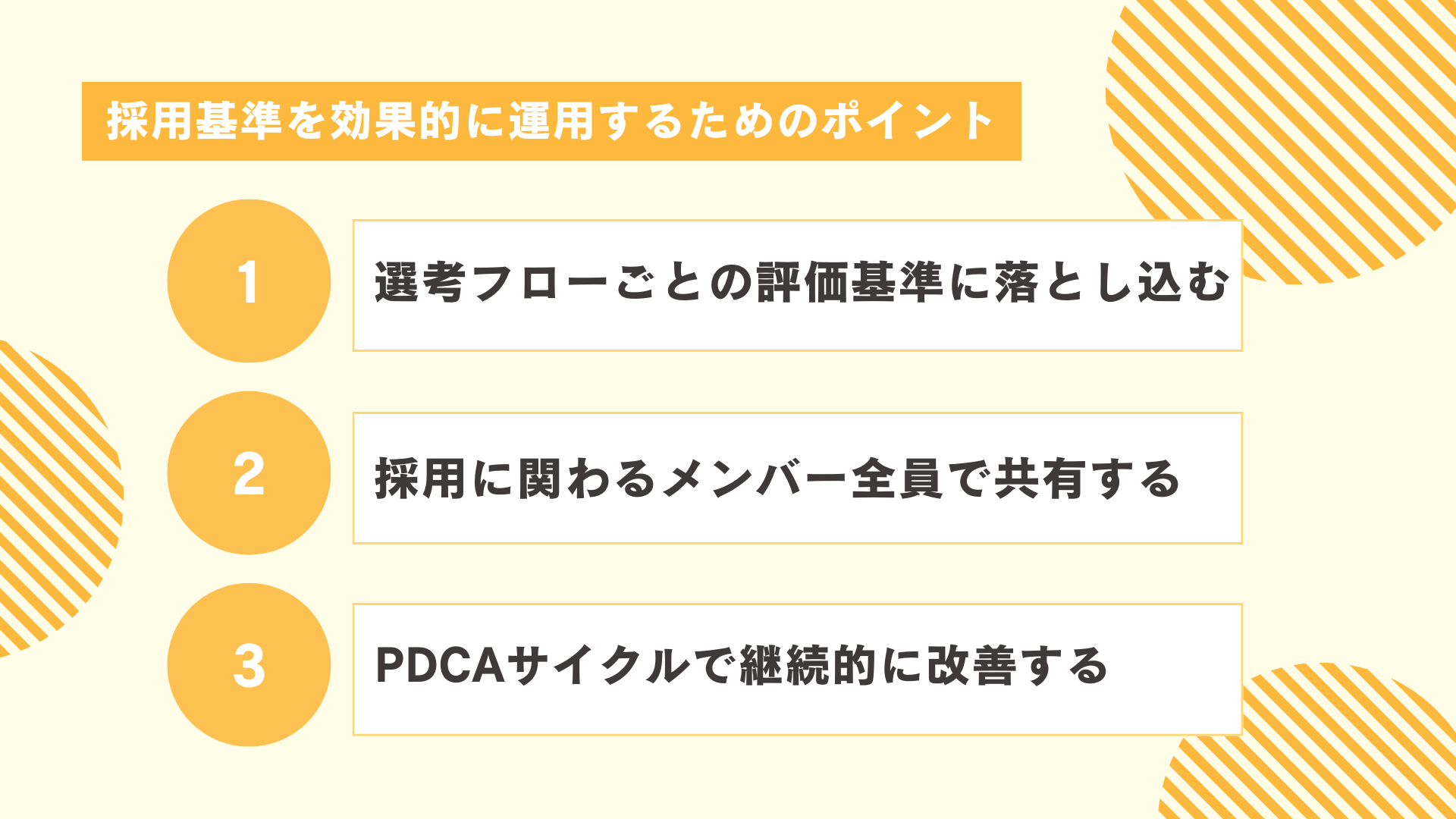

採用基準を効果的に運用するためのポイント

採用基準を策定するだけでなく、適切に運用することがエンジニア採用成功の鍵となります。ここでは、そのための3つのポイントを解説します。

1. 選考フローごとの評価基準に落とし込む

策定した採用基準は、面接の現場で活用できるよう、書類選考、一次面接、最終面接といった各選考段階での具体的な評価基準として落とし込むことが必要です。これにより、面接官の主観に頼るのではなく、客観的な基準に沿って合否を判断できるようになります。

評価基準を細かく設定することで、面接時の質問内容も自然と定まります。たとえば、候補者が「技術を伸ばしたい」のか「マネジメントに進みたい」のかといった志向性を見極めるために、入社後のキャリア形成について質問するなどの工夫ができます。

2. 採用に関わるメンバー全員で共有する

作成した採用基準は、採用活動に関わる全社員で共有し、認識のズレを解消しておくことが重要です。表面的な基準だけを伝えてしまうと、本来採用すべき人材を見逃してしまう可能性があります。

共有する際は、なぜその基準が必要なのかという目的や背景、そして各条件をどのように見極めるかを併せて伝えましょう。面接での質問例や、それに対する理想的な回答例をセットで共有するなど、具体的な運用方法まで示すのが望ましいです。

また、求人媒体や人材エージェントを利用している場合は、担当者にも基準を共有し、無駄のない採用活動を実現しましょう。

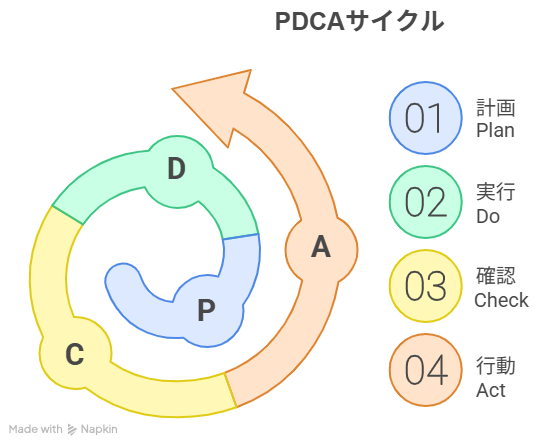

3. PDCAサイクルで継続的に改善する

採用基準は、一度作ったら終わりではありません。実際に運用していく中で新たな課題が見つかることは多々あります。そうした問題点を放置したままでは、応募が集まらなかったり、ミスマッチが起きやすくなったりするでしょう。

そのため、面接官からのフィードバックや選考の通過率などを参考に、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを定期的に回して基準を改善していきましょう。長期的な視点で運用を続けることで、エンジニアの獲得競争が激化しても、高い精度を維持した採用活動が可能になります。

まとめ

エンジニアの採用基準を策定する際は、人事や経営層だけでなく、現場を巻き込むことが不可欠です。現場の意見を取り入れて必要なスキルを洗い出すことで、認識のズレを防ぎ、ミスマッチのない採用につながります。

また、設定した採用要件が現実的か、オーバースペックになっていないかを常に確認し、条件に優先順位をつけることもポイントです。

採用基準は一度作って終わりではありません。PDCAサイクルを回し、定期的に見直しと改善を繰り返すことで、より効果的な採用活動が可能になります。

採用基準の作成に不安を感じていませんか?「まるごと人事」は、貴社に最適なエンジニアを採用できるよう、採用戦略の立案から実行までを一貫してサポートします。貴社の採用課題をヒアリングし、理想のエンジニアを採用するためのご支援をいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

デザイナー採用が難しい6つの理由と打開策|成功のポイントと採用手法も紹介

- 採用企画

採用基準とは?企業が押さえるべき意義・手順・人材の見極めポイント

- 採用企画

採用KPI完全ガイド|設定から運用、4つのステップまで徹底解説!

- 採用企画

- 採用オペレーション

役割等級制度とは|メリット・デメリットや導入手順を解説

- 採用企画

採用活動のコツとは?効率よく目標を達成するためのポイントを紹介

- 採用企画

建設業界におすすめ採用代行6選|利用すべき理由や選定ポイント

- 採用企画

- 採用代行