採用・労務・経理に関するお役立ち情報

AI採用とは、求人スカウト、履歴書などの書類選考、さらには面接といった採用プロセスにAI(人工知能)を活用する手法です。

近年、デジタル技術の進化やリモートワークの増加に伴い、このAI採用を導入する企業が確実に増えています。

本記事では、採用現場でAIがどのように活用されているのか、そのメリットとデメリットについて詳しくご紹介します。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

目次

AI採用とは

AI採用とは、その名の通り、AI(人工知能)を活用して採用業務を行う選考手法を指します。具体的には、求人情報の作成から書類審査、さらには面接といった採用活動における様々な業務の一部をAIに代行させることです。

採用プロセス全体でAIを導入していなくても、何らかの形でAIが関わっていれば、それは「AI採用」と呼べます。

AI採用が注目を集める背景とは

AIの進化により、大量の応募者データを分析し、高精度な選考が可能になりました。また、デジタル技術の発展やリモートワークの普及は、オンライン選考のニーズを高め、AI面接やチャットボットによる対応を後押ししています。現在では、人事担当者の人手不足やコスト削減といった課題を解決する手段として、AI採用が特に注目されています。

AI採用の現状とトレンド

株式会社ヒューマネージの2020年卒採用に関する調査によると、AIを「すでに導入している」と回答した企業は5.4%でした。しかし、「導入が決まり準備中」または「検討中」と回答した企業を合わせると、その割合は26.3%に上り、実に4社に1社がAI採用の導入に向けて積極的に動き出している状況がうかがえます。

特に注目すべきは、新卒採用(予定)人数が「101名以上」の大規模採用を計画している企業です。これらの企業では44.5%がAI採用に積極的な姿勢を示しており、ほぼ5社に1社(17.9%)がすでに導入しているか、導入準備中と回答しています。このことから、採用人数が多い企業がAI採用を先行して取り入れていることが明確に分かります。

一方で、AI活用における「課題に感じていること」として最も多かったのは「活用のイメージがわからない」という回答でした。この結果は、AI採用を成功させるためには、まず導入の目的を明確にし、具体的な活用イメージを描くことの重要性を示唆しています。

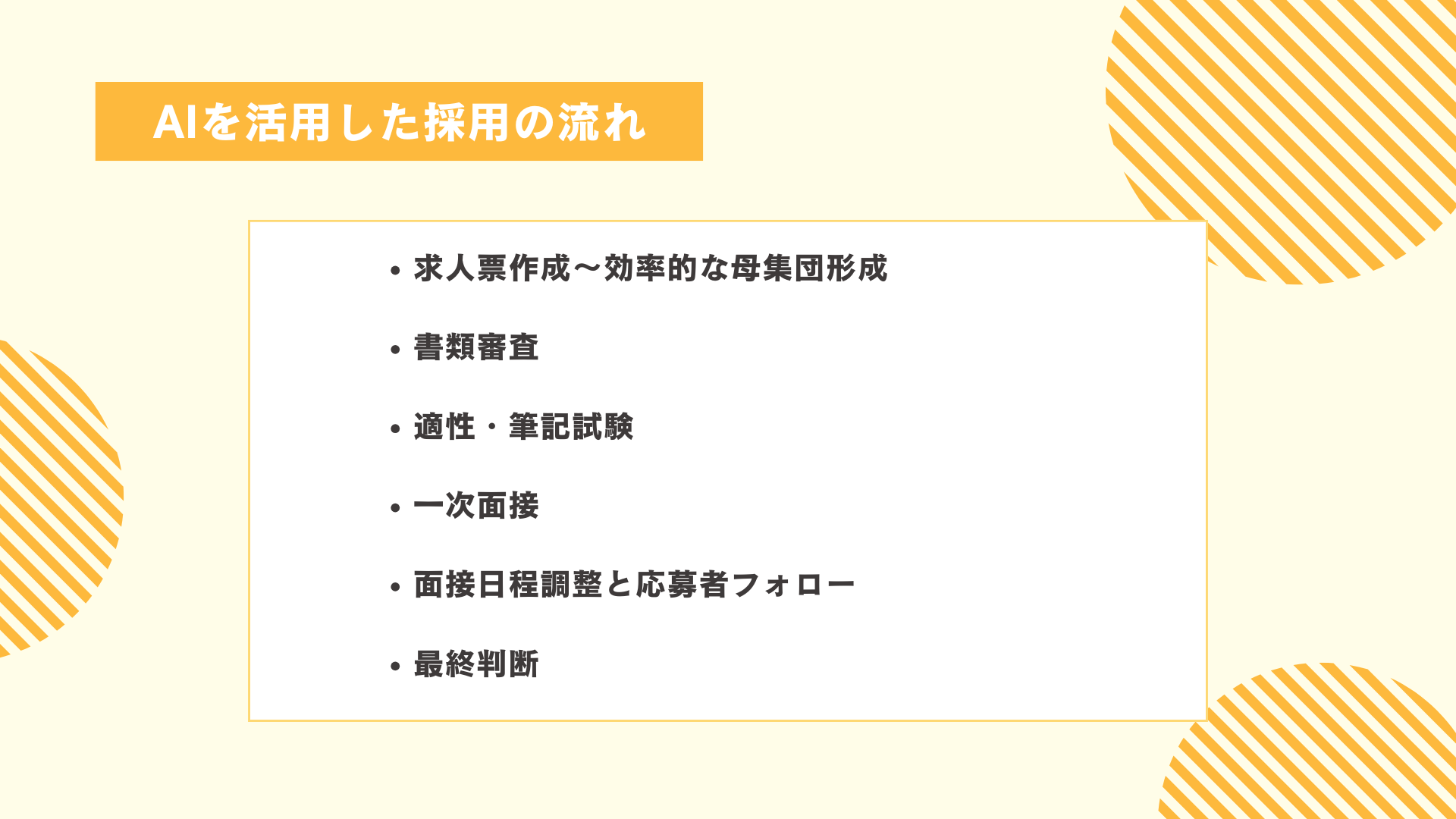

AIを活用した採用の流れ

AI採用を実現するには、採用プロセスの各段階にAIツールを効果的に組み込むことが大切です。ここでは、AIを活用した一般的な採用の流れをご紹介します。

AIと進める求人票作成

まず、求人の募集要件を明確にします。AIは、過去の採用データや社内の人材情報を分析し、活躍する人材の特徴を可視化できます。これにより、AIが求人票の作成をサポートしたり、ターゲット層に適した求人広告を自動で調整したりすることが可能です。

AIによる効率的な母集団形成

求人公開後、応募者を集める段階でもAIが活躍します。AIは求人サイト上で適切な候補者を選び、レコメンド機能を活用して求人を提示します。企業側ではAIがスカウトメールを自動作成し、個々の候補者に最適な内容でアプローチすることも可能です。さらに、大量のデータベースから条件に合う候補者をAIが検索・自動スカウトすることで、効率的な母集団形成を実現します。

AIによる書類審査

書類選考では、AIが履歴書をデータ化し、学歴・職歴・資格・自己PRなどをもとにスコアリングを行います。事前に設定した評価基準に基づき候補者をランク分けし、高評価の応募者を優先的に確認できるため、人事担当者の負担を軽減し、選考スピードを大幅に向上させます。

AIを活用した適性・筆記試験

書類選考を通過した候補者には、適性検査や筆記試験を実施します。近年ではAIを活用したWeb適性検査ツールが普及しており、回答結果を即座に分析して性格傾向や能力を判定できます。ゲーム形式の適性検査を取り入れることで、応募者に負担をかけずに客観的なデータを収集することも可能です。プログラミングテストの自動採点などもAIが得意な分野で、スキル評価の精度向上に貢献します。

AIによる一次面接

一次面接では、AIが面接官として質問を行い、応募者の回答内容、声のトーン、表情などを記録・分析します。AIは自然言語処理を用いて回答内容の論理性やキーワードを判定し、映像解析技術で視線や表情からコミュニケーション能力や誠実性を評価します。AI面接を活用することで、遠方の応募者とも手軽に面接ができ、客観的な評価データを蓄積できるため、人事担当者はより慎重に選考すべき候補者に集中できるようになります。

AIによる面接日程調整と応募者フォロー

二次面接以降は、従来通り人事担当者が面接を担当するのが一般的ですが、AIチャットボットが面接日程の調整や候補者への連絡をサポートします。24時間対応可能なので、日程調整のやりとりにかかる時間を大幅に短縮できます。また、面接前のリマインド連絡や面接後のお礼メール送信も自動化でき、効率的なフォローアップが可能です。AIが内定者フォローを代行し、内定辞退の防止に貢献するケースもあります。

AIによる最終判断

AIはこれまでの選考データをまとめ、候補者の総合スコアやレポートを作成します。最終的な採用の判断は人間が行いますが、AIが提供する客観的な情報により、面接官の主観による評価のばらつきをなくし、より公正な判断が可能になります。AIが過去の採用データを分析し、「この候補者が入社後に活躍する可能性」や「離職リスク」を予測するツールもあります。ただし、AIはあくまで補助的な役割を担い、最終判断は人間が行うことが重要です。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

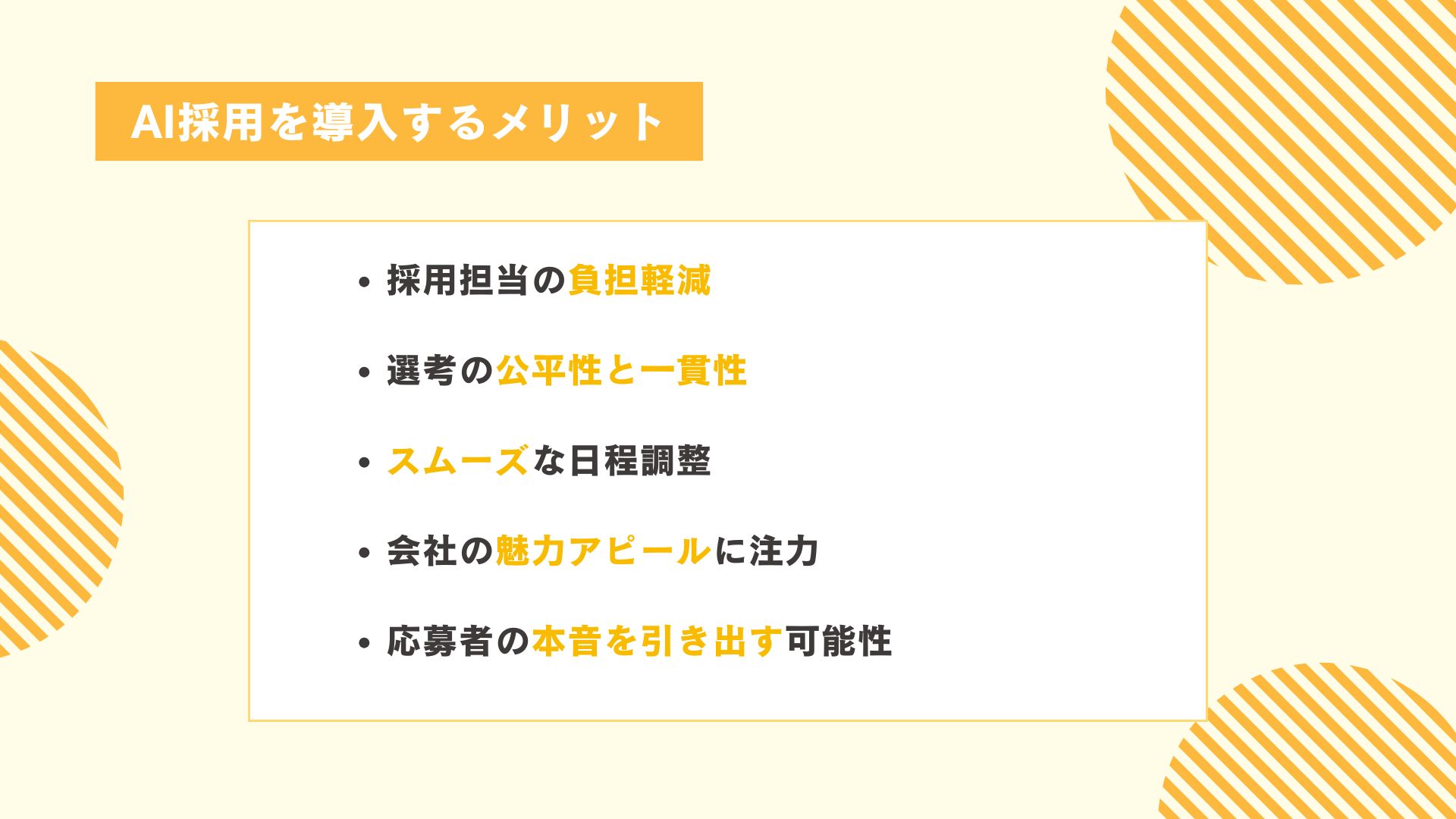

AI採用を導入するメリット

企業がAI採用を導入する主なメリットは、以下の5点です。

1.採用担当の負担軽減

採用担当者の業務は、求人媒体の選定・管理から応募者との選考管理まで多岐にわたります。

AIは、マッチ度の高い求職者への広告配信や絞り込み、さらには面接まで、採用において時間のかかる主要な工程を代行できます。選考過程のどこかにAIを導入するだけで、採用担当者の負担を大幅に軽減し、人件費の削減にもつながるでしょう。

採用担当者に余裕が生まれれば、入社後の新入社員研修など、より重要な業務に時間を割くことが可能になります。

2.選考の公平性と一貫性

AI採用は、担当者ごとの「判断のばらつき」を軽減できる点も大きなメリットです。

採用業務を人間が担当する場合、チームで動くのが一般的ですが、どうしても担当者の経験やスキル、主観によって選考の判断に差が出てしまうことがあります。

しかし、AIは一定の基準に基づいて応募者を評価するため、選考プロセス全体で一貫性を確保できます。さらに、AIは人間のような偏見や先入観を持たないため、応募者を公平に評価することにも長けています。

このようにAIを導入することで、採用活動の品質を一定に保ち、より客観的な選考が可能になるのです。

3.スムーズな日程調整

AI面接を導入することで、採用担当者の日程を確保する手間がなくなります。これにより、応募者は都合の良い日時に面接を受けられ、複雑なスケジュール調整も不要になります。

結果として、採用担当者と応募者の日程が合わないことによる雇用機会の損失を防ぎ、さらに採用担当者の面接時間やスケジュール管理の工数削減にもつながるでしょう。

4.会社の魅力アピールに注力

採用担当者は、マッチする人材の選定に多くの時間を費やし、他にも多岐にわたる業務をこなしています。そのため、自社の事業方針や魅力を十分にアピールする機会がなかなか取れない企業も少なくありません。

AIを活用して、マッチ度の高い求職者の絞り込み、面接、情報収集、評価といった時間のかかる工程を代行させれば、担当者に余裕が生まれます。この時間を、自社の魅力をより効果的に伝えるためのアピール活動に充てられるようになります。企業アピールに時間をかけられれば、より多くの応募者を獲得できる可能性が高まり、結果的に入社後のミスマッチ防止にもつながるでしょう。

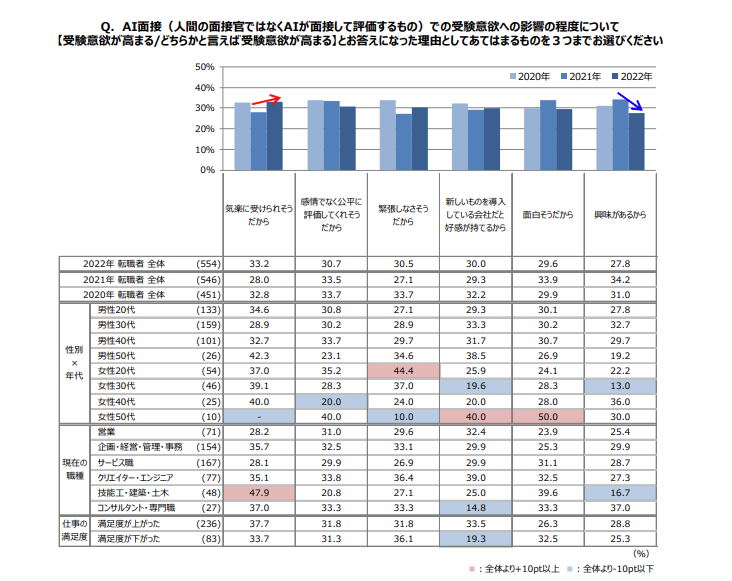

5.応募者の本音を引き出す可能性

株式会社マイナビの調査によると、AI面接を採用する企業に対して「受験意欲が高まる」と回答した主な理由として、「気楽に受けられそうだから」「緊張しなさそうだから」が挙げられています。

面接と聞くと多くの人が緊張を感じがちですが、相手がAIであれば、その緊張が和らぎ、応募者の本音や素の魅力が引き出せる可能性が高まる点は、AI採用の大きなメリットの一つと言えるでしょう。

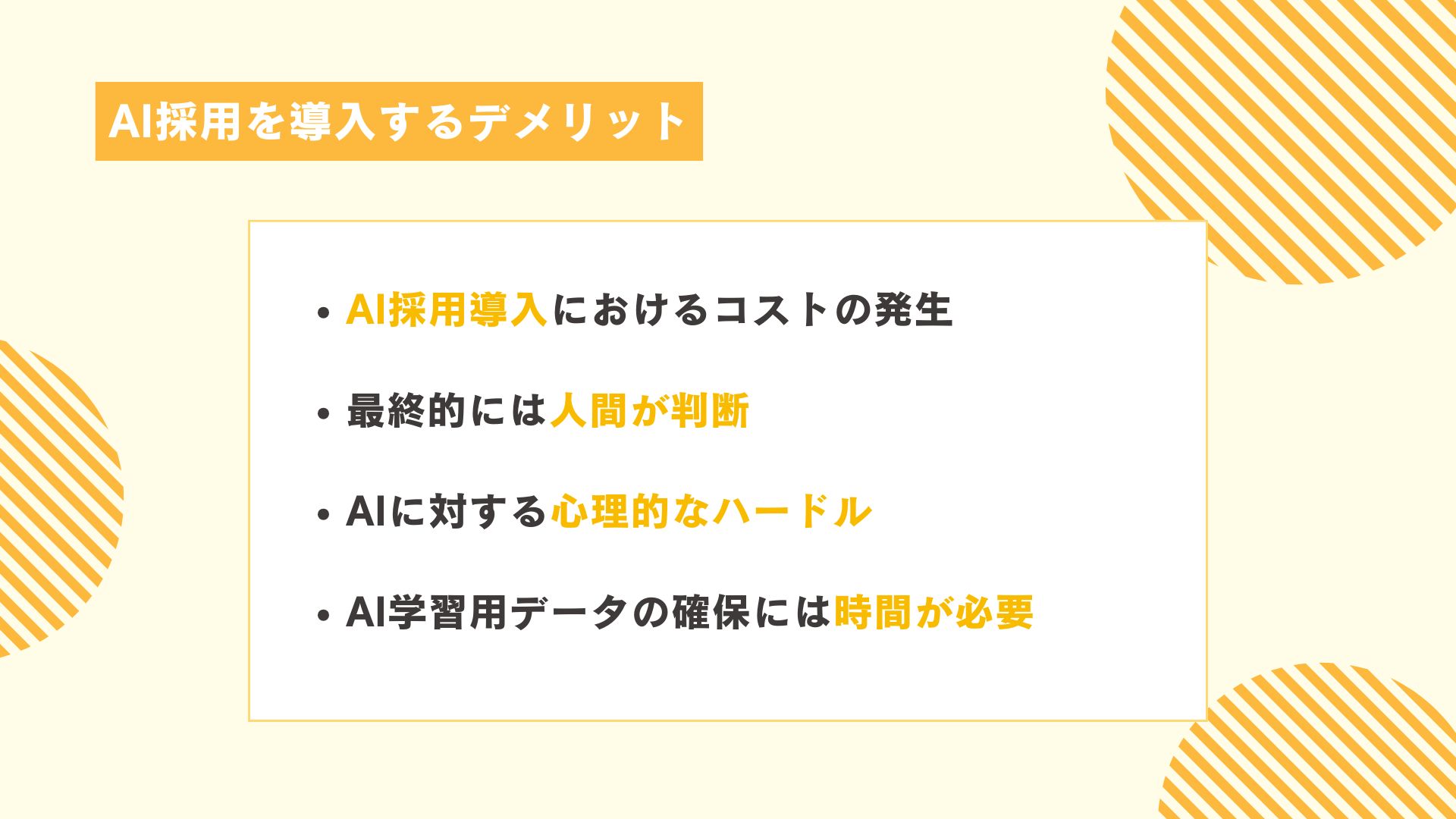

AI採用を導入するデメリット

AI採用には多くのメリットがある一方で、いくつかデメリットや問題点も存在します。

1.AI採用導入におけるコストの発生

AI採用を導入する際には、システムの導入費用や運用コストが発生します。特に、自社専用のAIシステムを開発する場合は、多額の投資と時間が必要です。

また、既存の採用管理システムとAIを連携させる場合、データのフォーマットを整備したり、システムを統合したりする作業が生じます。さらに、AIが適切に機能するためには、十分な過去の採用データが蓄積されていることが必須であり、データが不足していると精度が低下するリスクもあります。

これらの課題を解決するには、まず小規模な試験運用を行い、費用対効果を検証するのが有効です。加えて、自社開発ではなく既存のAIサービスを活用することで、初期投資を抑えながら導入を進めることも検討すると良いでしょう。

2.AIの限界を理解し、最終的には人間が判断

AI採用は、書類や質疑応答の結果に加え、表情や声などからも自社とのマッチ度を評価してくれますが、これらはあくまで蓄積されたデータに基づいた評価結果です。

応募者が持つ潜在能力やポテンシャル、仕事への熱意といった部分は、現段階ではAIに評価させるのが難しいでしょう。

そのため、書類選考や最低限の確認事項にはAIを活用しつつ、最終的な判断は採用担当者が行うなど、AIと人間の役割を適切に分担する必要があります。

3.AIに対する心理的なハードル

採用活動にAIを導入する際は、AIに対して抵抗を感じる応募者がいることを認識しておく必要があります。

就職や転職は、応募者にとって人生の重要な岐路です。「大事な場面でAIに判断されたくない」「AIに本当に適正な判断ができるのか」といった抵抗感や不安を抱く人も少なくありません。

書類選考やエントリーシートへのAI活用であれば、応募者がAIによる選考だと気づきにくいため、大きな問題にはなりにくいでしょう。しかし、AI面接のように「採用判断にAIを使っていること」が応募者に明確に伝わってしまうケースでは、特に注意が必要です。

もちろん、AIに対する世間の評価や感情は時代とともに変化していきます。数年後、あるいは数十年後にはAI採用が当たり前になっている可能性も十分にあります。しかし、2024年現在はその過渡期にあります。そのため、AI採用の導入を検討する際には、応募者の反応を慎重に見極めることが良いでしょう。

4.AI学習用データの確保には時間が必要

AI採用のデメリットとして、AIの学習に時間がかかる場合がある点が挙げられます。

AIは、大量のデータを分析し、その結果に基づいて判断を下します。そのため、高精度の判断をさせるには、十分な量のデータを蓄積し、それをAIに学習させる必要があります。

しかし、特にエントリー数が少ない企業や、新規に採用活動を始める企業の場合、十分な量のデータを集めるまでに時間がかかるケースがあります。データが不足していると、AIの判断精度が期待するレベルに達しないことも考えられます。

大企業であればデータ確保の問題は比較的少ないかもしれませんが、中小企業では特に、AI採用を本格的な採用手法として確立するまでに時間を要する可能性があることを理解しておく必要があるでしょう。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

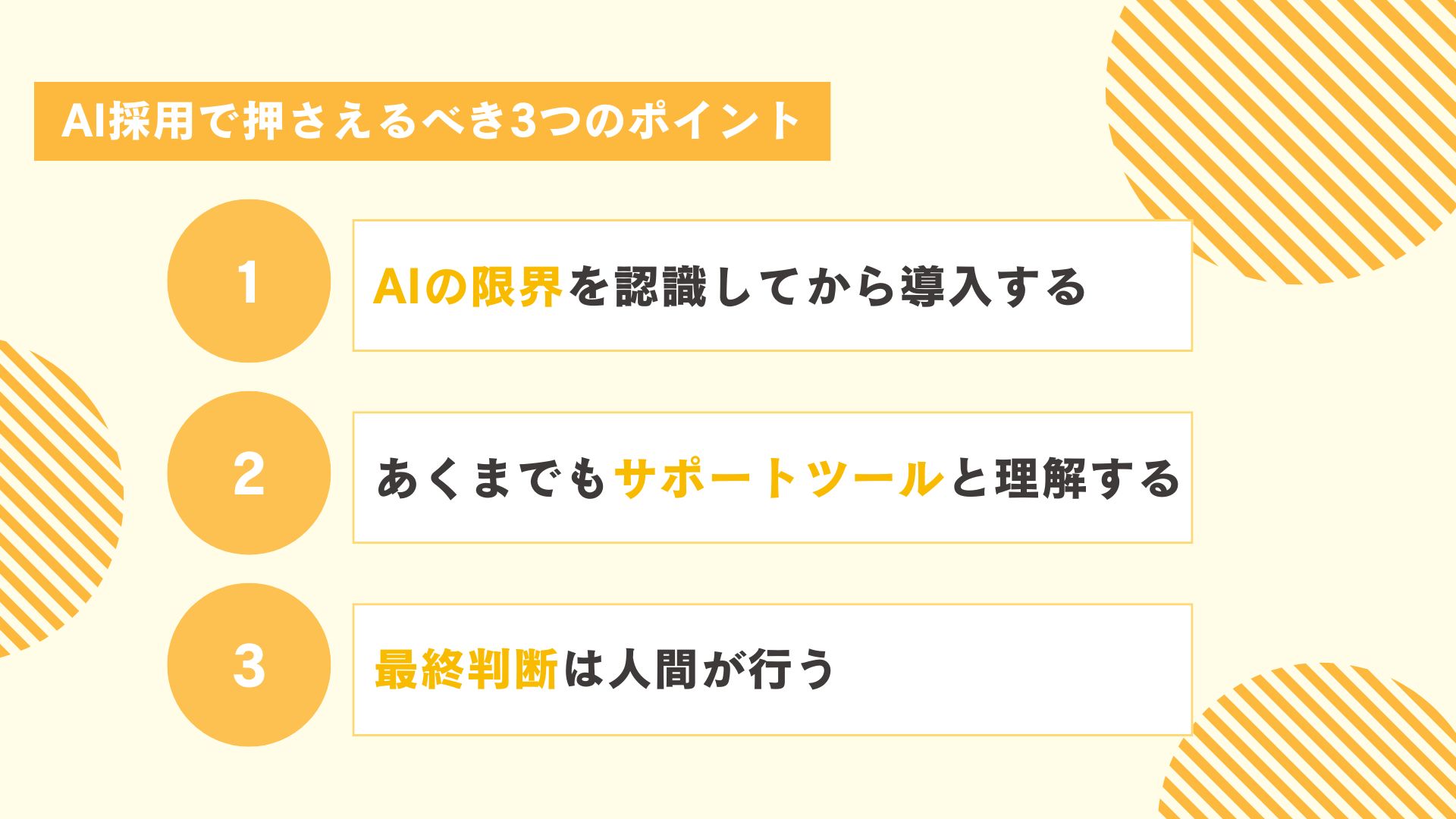

AI採用で押さえるべき3つのポイント

AI採用の導入を検討している方に向け、その効果を最大限に引き出すための3つのポイントをご紹介します。

1.AIの限界を認識してから導入する

まずは、AIが対応できる限界を理解して導入することです。AIには得意・不得意があり、現段階で採用活動の全てをAIに一任するのは難しいでしょう。

AIが得意・不得意とする作業は、以下の通りです。

AIはデータ処理や効率化に強みを持つ一方で、感情が介入する工程や複雑な判断が求められる場面では限界があります。

【AIが得意な作業】

- 大量の応募者データの分析: 応募者のスキル、経験、資格といった定量的な情報を素早く分析し、適切な候補者を選び出せます。

- 応募者対応の自動化: 応募者からの問い合わせに対し、迅速かつ一貫性のある応答を返せます。

- 求人票やスカウト文面の作成支援: 採用ターゲットに合わせた訴求力のある文章生成をサポートします。

【AIが不得意な作業】

- 応募者の感情やモチベーションの理解: 応募者の言葉の背景にある感情やモチベーションを深く理解することはできません。

- 複雑な意思決定のサポート: カルチャーフィットなど、複雑な人間的判断を要する業務には不向きです。

- 応募者との関係構築: 信頼関係や人間関係を築くのは人にしかできません。AI面接など、AIを用いた対応を好ましく思わない応募者もいるため、注意が必要です。

2.AIはあくまでもサポートツールと理解する

上記の通り、AIで対応できる範囲には限界があります。採用活動にAIを用いる際は、あくまでもサポートツールとしてAIを運用することが大切です。AIをサポートツールとして使う際は、AIに任せる業務と人が担う業務を明確に区分しておくと良いでしょう。

3.最終判断は人間が行う

AIは最終的な決定や判断には対応できません。AIはあくまで採否を判断するための指標となるツールであり、最後まで採用活動を一任できる完璧なツールではないことを理解しておきましょう。

最終的には、応募者とのコミュニケーションを通じて、自社にとって本当に必要な人材かどうかを人間が判断するようにしてください。

おすすめのAI採用ツール

AI採用ツールを導入すれば、すでにリリースされている便利な機能を業務に組み込むことで、スムーズに生産性向上を実現できます。

AI採用サポートツール「Syncit」

株式会社三菱総合研究所が提供する「Syncit(シンキット)」は、自社開発のAIエンジンを搭載したAI採用サポートツールです。このツールは、企業が蓄積した採用情報を分析することで、自社に本当にマッチする人材や、入社後に活躍する可能性が高い人材を高い精度で見つけ出すことができます。

「選考基準が属人化している」「自社にフィットする人材を確実に見極めたい」といった課題を持つ企業にとって、Syncitは客観的なデータに基づいた採否判断や、採用ターゲットに合致する人材の早期見極めといった効果が期待できます。

導入時には専任コンサルタントが伴走型でサポートしてくれるため、AIに関する知識がない企業や採用担当者でも安心して導入しやすいツールと言えるでしょう。

AI面接ツール「SHaiN」

株式会社タレントアンドアセスメントが提供する「SHaiN(シャイン)」は、対話型のAI面接ツールです。これまでに600社以上の企業に導入されており、大手企業や老舗企業での豊富な利用実績があります。

SHaiNを導入することで、応募者は時間や場所を問わず、いつでも好きな場所から面接を受けられます。これにより、日程やタイミングが合わないことによる選考辞退を減らすことが期待できます。

企業側にとっては、戦略採用メソッドをベースに構築されたAIが面接官を代行するため、採用基準の統一化を図れるとともに、データに基づいた採否判断が可能になります。

人事情報プラットフォーム「タレントパレット」

株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する「タレントパレット」は、生成AIを搭載した人事情報プラットフォームです。これまでに4000社以上のビッグデータ活用を支援しており、大手企業を中心に幅広い業界で導入されています。

タレントパレットの魅力は、採用管理から人事評価、労務管理、人材育成まで、多角的な人事戦略に対応できる点にあります。AIの知識が少なく不安な企業や、システム操作に不慣れな人事担当者でも、コンサルタントのサポートがあるため安心して導入できるでしょう。

特に2024年8月7日には、蓄積された社員情報(スキル、経験、性格傾向など)を基にしたAI人材検索機能が実装されました。これにより、単なる条件検索だけでなく、「新規事業に向いていそうな人」といった任意のテキスト入力で人材を検索できるようになりました。さらに、AIが検索結果のマッチング理由を自動生成するため、人材の強みや合致した背景が可視化され、目的に合わせた幅広い活用が可能になります。

WEB適性検査ツール「アッテル適性検査」

「アッテル適性検査」は、AIを活用したWeb適性検査ツールです。応募者の性格や能力、潜在的な特性を科学的に分析し、企業の求める人物像とのマッチ度を高い精度で診断します。

単なる知識だけでなく、ストレス耐性やリーダーシップ、チームワークといった多様な側面から多角的に評価することで、採用におけるミスマッチを低減します。大量の応募者の中から、自社で活躍できる可能性の高い人材を効率的に見つけ出すことを可能にします。AIの客観的な分析により、採用担当者の負担軽減と選考の質の向上に貢献するツールです。

自社に合うAI採用ツールの選び方

AI採用を成功させるには、自社の課題に合ったツールを選ぶことが不可欠です。市場には多様なAI採用ツールが存在するため、以下のポイントを考慮して選定しましょう。

自社のニーズと機能のマッチング

最も大切なのは、自社が解決したい採用課題に直結する機能を持つツールを選ぶことです。例えば、書類選考の効率化が目的なら分析・スクリーニング機能、面接負担軽減ならAI面接・日程調整機能が適しています。自社の採用フローにどう役立つかを具体的に考えて選びましょう。

AIの精度と過去の実績

AIツールの精度や実績は重要な判断材料です。導入企業数や同業界・同規模の企業での利用実績は安心感につながります。ベンダーが提供する精度検証データや導入事例を参考にし、可能であればトライアル版で自社データでの効果を確認しましょう。

使い勝手の良さ

人事担当者が日常的に使うものなので、画面のわかりやすさや操作のしやすさは必須です。複雑なシステムは結局使われなくなる可能性があるため、シンプルで直感的に操作できるものを選びましょう。候補者側が利用する場合は、スマートフォン対応や説明のわかりやすさも考慮し、負担が少ないツールを選定しましょう。

既存システムとの互換性

現在使用している採用管理システムや人事データベースとの連携がスムーズかどうかも確認が必要です。多くのAIツールは既存システムとデータを連携して運用されるため、CSVやAPI連携の可否、クラウド・オンプレミス環境への対応などを事前にチェックし、無理なく運用できるかを確認しましょう。

セキュリティ対策

採用情報は個人情報を多く含むため、セキュリティとプライバシー保護は極めて重要です。データの暗号化、アクセス制御、個人情報保護法への対応状況などを確認し、情報漏えいを防ぐ仕組みが整っているツールを選びましょう。クラウドサービスの場合は、データの保管場所(国内・海外)も考慮すると良いでしょう。

ブラックボックス化しないAI

AIの判断基準や透明性も重視すべきポイントです。AIがどのような基準で評価しているのか、結果にバイアスが生じていないかを確認できるツールが理想的です。完全にブラックボックス化されたものではなく、人事担当者が評価基準を設定できたり、AIの出した結果の根拠を説明できる機能があるものを選びましょう。公平性を重視するなら、アルゴリズム監査ができるサービスが付帯しているかも確認すると安心です。

コストパフォーマンスの評価

導入にかかる費用と効果のバランスも非常に大事です。初期費用や月額費用を確認し、どれだけの工数削減や業務効率化が見込めるかを試算し、コストに見合う効果が得られるかを判断しましょう。契約形態(年間・月単位、利用人数に応じた課金など)も自社の採用規模に適しているかを検討し、コスト負担を最適化できるプランを選びましょう。

サポート体制

導入後のサポート体制も必ずチェックしましょう。初期設定やトレーニングの有無、運用中の疑問やトラブルへの迅速な対応、ベンダーの機能改善やアップデートの継続性などを確認します。特に海外製ツールの場合は、日本語でのサポートが受けられるかが大事なポイントです。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

AI採用している企業の導入事例

AI採用の具体的な導入イメージをつかむには、実際の企業の事例を参考にすることが一番です。ここでは、AI採用を導入している以下の4社の事例をご紹介します。

ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社では、エントリーシート(ES)の選考にAIを活用し、採用フロー全体の効率化を実現しています。具体的には、IBMのAI「Watson(ワトソン)」を導入しました。過去に学生が提出した合格・不合格のES、約1,500件をワトソンに学習させました。

学習済みのワトソンがES選考を行った後、その結果をもとに面接を実施。この取り組みにより、採用プロセス全体が効率化され、より多くの応募者を公平に評価できるようになりました。特に、ES処理にかかる時間は75%も削減されたとのことです。

株式会社阪急阪神百貨店

株式会社阪急阪神百貨店は、2018年度の新卒採用から、デジタル面接プラットフォーム「HireVue(ハイアービュー)」を導入しました。応募者はスマートフォンやパソコンを使い、自宅など好きな場所で面接を受けられます。面接は録画されるため、面接官は後から何度でも見直すことが可能です。

このシステムの導入により、面接の時間や場所に縛られず、より多くの応募者と接触する機会を拡大しました。さらに、AIが面接内容を分析することで、面接官の主観による評価のばらつきを防ぎ、選考の公平性を担保する狙いもあります。

株式会社吉野家

株式会社吉野家では、対話型AI面接サービス「SHaiN(シャイン)」を導入しています。当初はアルバイト募集で利用を開始しましたが、今では中途社員やフィールド社員の採用にも活用範囲を広げています。

吉野家のホームページから応募する際、「店長による面接」か「SHaiN」かを選択できる仕組みです。AI面接の導入によって、店長の業務負担を大幅に軽減することに成功しました。吉野家に限らず、外食チェーンの店長は業務量が多く、アルバイトの面接などが大きな負担となっているケースが少なくありません。

AI面接は、企業側の業務を効率化できるだけでなく、「24時間いつでも面接できる」という応募者に寄り添う環境を提供できる点も、こうしたツールの大きな強みです。

ピジョンホームプロダクツ株式会社

ピジョンホームプロダクツ株式会社は、新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、inAIRのAIコンピテンシー検査を導入しました。inAIRは、脳神経科学に基づくゲーム形式の適性検査の結果や質疑応答の映像をAI技術で解析し、候補者の特性を分析するツールです。

AI導入により、従来は社内で集まってグループワークで行っていた適性検査をオンラインで実施可能になりました。これにより、従来の検査よりも深い分析が可能になるなど、面接の品質向上も期待されています。

まとめ

AI採用を適切に導入することで、採用業務の大幅な効率化や選考精度の向上、そして公平な選考プロセスの実現が期待できます。

しかし、導入には注意点もあります。データの偏り、候補者とのコミュニケーションの課題、そして導入コストなど、乗り越えるべきハードルも存在します。大切なのは、AI採用のメリットとデメリットを正しく理解し、自社の採用方針に合った形で賢く活用することです。

まずは小さな範囲で試行し、その効果を確認しながら段階的に拡大していくのがおすすめです。この記事でご紹介した内容を参考に、ぜひAI採用の導入を前向きに検討してみてください。

AI採用の導入に関して「何から始めたら良いか分からない」「自社に合った活用方法を知りたい」といったお悩みはありませんか?

人材採用のプロフェッショナルである「まるごと人事」では、貴社の状況に合わせたAI採用の戦略立案から導入支援まで、トータルでサポートいたします。効率的で質の高い採用を実現するために、ぜひお気軽にご相談ください。

現場で役立つ“はじめの一歩”と

リアルな活用法

採用でAIはどう活用できる?効果は?

現場での生成AI活用例と、“無理なく始める”ための考え方をまとめました。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【実践シート付き】新卒採用における効果的な4つの戦略の立て方

- 採用企画

- 採用オペレーション

カジュアル面談とは?採用面接との違いや実施するメリット、成果につなげるポイントを紹介

- 面接・面談

- 採用オペレーション

介護業界の採用戦略完全ガイド!人手不足の課題と実践的な3つの対策

- 採用企画

- 採用オペレーション

採用業務効率化の8つの改善策|自動化・IT導入・RPO活用でコスト削減と質向上

- 採用企画

- 採用オペレーション

【採用担当者向け】応募者対応メールのテンプレート集と書き方のポイントを紹介|ダウンロード資料付き

- 採用オペレーション

スクラム採用とは?現場連携の必要性やメリット・デメリットを紹介

- 採用媒体・チャネル

- 採用オペレーション