採用・労務・経理に関するお役立ち情報

企業の人事ご担当者様で、Z世代の採用にお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。Z世代の特徴や働き方に関する価値観を理解することは、採用活動を円滑に進める上で非常に大事です。

この記事では、Z世代の定義に始まり、彼らの特徴や就職・転職先を選ぶ際に重視するポイントを解説します。さらに、Z世代の採用を成功に導くための具体的な方法もご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

Z世代とは

Z世代は日本のみならず世界共通の概念であり、主に1990年代後半から2010年頃までに生まれた世代を指します。

幼い頃からデジタル機器やインターネットが身近に存在し、それらを生活の一部として活用してきたのがZ世代の特徴です。

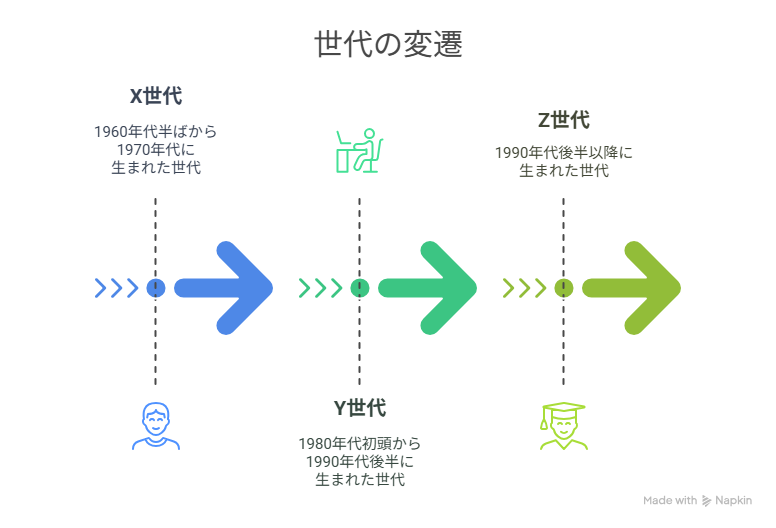

X世代(1960〜1974年生まれ)やY世代(1975年〜1990年代前半生まれ)と比較して、パソコンやスマートフォン、インターネットなどのデジタルツールを使い慣れていると言えます。

また、インターネットを通じて多様な情報や価値観に触れる機会が多いため、既存の常識にとらわれず、自身の価値観を重視する傾向が強い世代とも言われています。

日本のZ世代においては、経済成長が停滞した時代に育った背景から、働き方においても昇進や出世よりも、安定した環境やワークライフバランスを重視する人が多い傾向にあります。

Z世代の定義

Z世代は世界共通の概念で、一般的に1990年代後半から2015年頃までに生まれたデジタルネイティブ世代を指します。現在の年齢に換算すると、およそ20歳から30歳代の方が該当します。

物心ついた頃からデジタル技術が発達しており、インターネットやオンラインの世界に慣れ親しんでいるのがZ世代の大きな特徴です。情報収集においては、従来のWeb検索に加えて、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSも活用する傾向が見られます。主なコミュニケーション手段はSNSであり、デジタル技術が彼らのライフスタイルに深く浸透していると言えるでしょう。

Z世代の特徴

Z世代は、幼少期からスマートフォンが身近なデジタルネイティブであり、情報収集やコミュニケーションの中心にSNSを活用しています。従来の検索に加え、SNSで得られるリアルな情報を重視する傾向が強く、飲食店探しなどにも利用します。

多様性を尊重する教育を受け、SNSを通じて多様な価値観に触れてきた背景から、他者との違いを受け入れ、自身の価値観を大切にする傾向があります。競争よりも「自分らしく生きる」ことを重視するでしょう。

リーマンショック後の低成長やコロナ禍を経験した現実主義者であり、無駄を嫌い、コストパフォーマンスを重視します。デジタル機器に慣れているため、効率性(タイパ)を重要視し、モノの所有よりもミニマルな生活を好む傾向があります。

幼い頃からインターネットを通じて世界情勢に触れており、SDGsをはじめとする社会・環境問題への関心が高いのも特徴です。

Z世代と他世代の違い

1960年代半ばから1970年代に生まれた世代がX世代と名付けられたことに端を発し、続く1980年代初頭〜1990年代後半生まれがY世代、そして1990年代後半以降の生まれがZ世代と呼ばれるようになりました。

Z世代はデジタルネイティブとして、オンラインを通じて自身の興味に合った情報を取得したり、共感できるコミュニティに参加したりするなど、個性や多様な価値観が尊重される時代を生きています。

したがって、採用活動においては、SNSや動画、Webツールを活用するだけでなく、それらを通じてどのような情報を発信していくかがポイントとなります。表面的に見栄えの良い、画一的な情報や形式的なアピールはZ世代には響きにくく、口コミや現場のリアルな実態といった、タイムリーで真実味のある情報を求める傾向が強いと言えるでしょう。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

Z世代の就職観

デジタルネイティブであり、多様性を重視するZ世代は、どのような就職観を持っているのでしょうか。

楽しく働きたい

マイナビキャリアリサーチLabの「2024年卒大学生就職意識調査」によると、「あなたの『就職観』に最も近いものはどれですか?」という質問に対し、「楽しく働きたい」が38.9%(前年比1.3ポイント増)で最多となりました。コロナ禍の影響が大きかった2021年卒から2022年卒にかけては2年連続で減少していましたが、2023年に入り感染拡大防止のための大きな行動制限や移動制限がなくなり、前年に続き学生の社会に対する不安が軽減されたことで、2年連続で数値が上昇したと考えられます。

今のキャリアに夢中になれる

Z世代にとって、夢中になれるキャリアや仕事は大きなモチベーションとなります。

世代動態センターの「Z世代の実態2017」によると、Z世代に成功の指標を尋ねたところ、「今のキャリアに夢中になれること」が44%で最も多い回答でした。次いで、「有意義なことをしている実感」が36%となっています。この結果から、Z世代は自身が熱中でき、仕事を通じて意義を感じられることを成功と捉え、そのような成功体験を得られる環境で働くことを重視する傾向がうかがえます。

社会貢献を重視する

Z世代は、SDGs(持続可能な開発目標)に関する情報が日常的に浸透しているため、より良い社会の実現を目指す企業への共感が強い傾向にあります。そのため、Z世代を採用ターゲットとする企業は、自社の事業が社会にどのように貢献しているかを明確に伝える必要があります。具体的には、製品やサービスが単なる利益以上の社会的意義を持つか、多様性(ダイバーシティ)が尊重されているか、SDGsやCSRといった活動に積極的に取り組んでいるかなど、自社の利益追求だけでなく社会貢献を重視する姿勢を示すことが重要なポイントです。

加えて、社員による慈善活動や、希望者へのボランティア休暇制度なども、企業の社会的意義を示す上で有効な手段となります。社内でのこれらの取り組みについても、積極的に情報発信していくことが望ましいでしょう。

段階的なフィードバックと継続的評価

Z世代は、仕事の進捗を実感することでやりがいを感じます。そのため、近い将来に昇給・昇進が見込まれる場合は本人に伝え、そのために達成すべき具体的な目標を示すことが重要です。昇給額や責任範囲は小さくても構いませんが、昇進に必要な成果や行動指針を明確にしておくことが大切です。また、Z世代は定期的に段階的なフィードバックを求めているため、「仕事の状況」「改善点」「成長度合い」などを継続的に評価し、伝えることが不可欠です。

柔軟な働き方を志向する(副業・転職)

Z世代は、新卒で入社した会社に長く勤め上げて一生を終えるという従来のキャリア観を持っておらず、転職や副業・兼業を通じて自身の経験やスキルを多角的に広げたいと考えています。昨今の終身雇用制度や年功序列といった従来の組織体制の変化に加え、リーマンショックやコロナ禍のようなパンデミックを経験してきたZ世代にとって、企業に対する期待感は以前よりも低くなっています。そのため、一つの会社に固執することなく、自身のスキルを多様に広げ、柔軟な働き方を志向する人が多いのが現状です。

コスパ、タイパを重視する

Z世代は、支払った金額や費やした時間に対してどれだけの効果が得られたかを示す「コスパ(コストパフォーマンス)」と「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する傾向があります。

日々の消費活動と同様に、仕事に費やす「時間」の価値を大切にする考え方が強く、短い時間で満足感を得られる「タイパ(タムパ)の高い」仕事やキャリアを志向する傾向が見られます。残業時間の短縮やワークライフバランスを重視する背景には、このような時間効率への意識も影響していると考えられます。

Z世代が企業に求めている条件

求職者が企業に求めることは年々変化しています。Z世代は、企業に何を求めているのでしょうか。

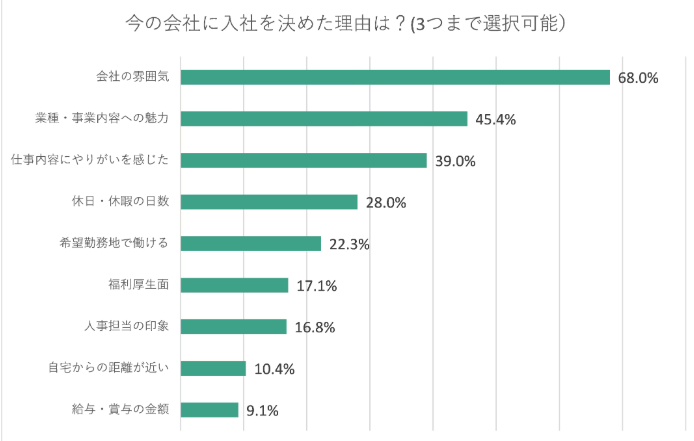

1.給与・賞与の優先順位は低め

株式会社採用総研が実施した『2023年新入社員向け就職意識調査』において、入社を決めた理由を尋ねたところ、「給与・賞与の額」と回答した学生は少数派であることが明らかになりました。

これまで、どの世代においても給与は就職活動における重要な判断基準でしたが、Z世代にとってはその優先順位が低い傾向にあります。

給与や賞与も依然として大切な要素ではあるものの、Z世代はそれ以上に「誰と働くか」「どのような環境で働くか」「どんな仕事に携わるか」といった点を重視する傾向が強いと言えます。

したがって、企業は自社の「社風」「人材」「業務内容」の魅力を学生にしっかりと伝えられるような採用活動を意識していく必要があるでしょう。

2.手厚い福利厚生や待遇

Z世代は、待遇や福利厚生の充実度も重視する傾向があります。

待遇や福利厚生は世代を問わず重視される要素ですが、不況の中で育ってきたZ世代も同様に重視しています。むしろ、安定した待遇や手厚い福利厚生に強く魅力を感じると言えるでしょう。

例えば、資格取得報奨金や学習教材費用の支給といった福利厚生が充実しているほど、Z世代の働くモチベーション向上に繋がります。近年、福利厚生を拡充する企業が増えており、Z世代はこれらの企業にも注目しているようです。

3.自分で勤務地を選べる

配属先が選べない「配属ガチャ」を敬遠するZ世代は、勤務地についても同様の意向を示す傾向があります。株式会社マイナビの『2024年卒 大学生活動実態調査(6月)』によると、「勤務地を自分で選びたい」と回答した学生は86.9%(※)に上り、前年比1.2ポイント増と増加傾向にあります。

昭和や平成初期には一般的だった辞令による転勤も、若い世代には受け入れられにくくなっています。特に、幼少期から東日本大震災、新型コロナウイルス感染症、能登半島地震といった自然災害や世界的パンデミックを経験してきたZ世代には、非常時に家族とすぐに連絡を取れる地元での勤務を希望する学生も少なくありません。

採用活動においては、こうしたZ世代の意向に寄り添ったコミュニケーションと情報提供が不可欠です。特に地元を離れて就職する学生に対しては、同様の経験を持つ社員との面談機会を設けるなど、彼らが納得した上で入社できるよう、理解を深めるための環境づくりや取り組みが不可欠となるでしょう。

4.自分らしく働ける社風

「自分らしさ」を重視するZ世代にとって、社風は企業選びの大事なポイントです。特に「風通しの良さ」や「経営層との距離の近さ」が重視されます。

採用活動では、Z世代が魅力に感じる社内の様子をアピールしつつ、誇張した表現は避けるべきです。古いと感じられる社風は敬遠されるため、Z世代に近い社員の視点や成功事例を参考に、自社の魅力を効果的に伝えることが重要です。

5.テクノロジーを活用できる

タイパ(タイムパフォーマンス)を重視するZ世代は、デジタルツールなどを活用し、効率的に業務を遂行できる環境で働くことを望んでいます。

リモートワークやフレックスタイム制度といった柔軟な働き方を、社員がどのように活用しているかの情報を発信することが重要です。特に、これらの制度やツールによって作業時間を削減し、より本質的な業務や自分にしかできない業務に時間を割くことで、仕事の充実感につながっている点をアピールしましょう。

テクノロジーを活用することで、効率的かつ質の高い働き方が実現できることを具体的に伝えることが効果的です。

6.社会貢献や多様性が尊重される

Z世代は、社会貢献を実感できる仕事や、自身の業務が社会に不可欠であると感じられる職場を求めています。

また、性別、人種、国籍などに関わらず、多様な人材が活躍できる職場環境を重視する傾向があります。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

Z世代が入社したくないと考える企業の特徴

Z世代の特徴や動向を踏まえ、彼らが敬遠する企業の特徴を紹介します。以下に該当する企業は、組織体制やあり方の見直しを検討する必要があるかもしれません。

1.社風や組織体制が時代遅れ

魅力的なサービスや商品、充実した福利厚生を提供していても、企業の社風や組織体制が時代遅れだと認識された場合、応募を敬遠される可能性があります。しかし、既存社員にとっては、現状が古い社風や体質であることに気づきにくいものです。

Z世代が古い社風・体質と感じる例

- 年功序列

- 男性の育児休業取得への抵抗

- 残業を美徳とする風潮

- 接待や社内営業が昇進に不可欠

- 飲み会や社員旅行への強制参加

- 業務の電子化の遅れ

社風や組織体制の変革は、採用担当者だけで実現できるものではありません。まずは経営層に現状を伝え、外部コンサルタントや比較的最近入社した社員など、多様な視点からの意見を取り入れることが大切です。その上で、組織全体として現状を変革していく取り組みが求められます。

2.有休消化率が低い・残業が多い

前述の通り、Z世代はワークライフバランスを重視する傾向が強く、残業の有無や有給消化率は企業選択の重要な判断基準となります。「残業が多い企業」や「有給消化率が低い企業」は、学生から敬遠される可能性が高いでしょう。

働き方改革が推進されている現代において、残業時間や有給消化率は中途採用にも大きな影響を与えます。もし、残業や有給に関する具体的な対策が未着手であるならば、まずは「実労働時間の正確な把握」や「休日労働に対する代休の付与」から始めることを推奨します。

3.業務内容がわかりにくい

ジョブ型雇用を導入する企業が増加していることからも明らかなように、Z世代の就職活動においては「企業」そのものよりも「職務」への関心が強まっています。このような動向を踏まえると、募集要項に記載された業務内容が曖昧な場合、学生からの関心は得られないでしょう。

「どのような業務に取り組むのか」を明確に提示することは不可欠です。さらに、学生が自身の働く姿を具体的にイメージできるよう、以下の項目についてもインタビュー動画や企業の採用サイトなどを活用し、多角的に情報発信していくことが重要です。

- 誰と働くのか(チーム構成、同僚の雰囲気など)

- どこで働くのか(オフィス環境、勤務地など)

- どのような環境で働くのか(働き方、制度など)

- どのような成果が求められるのか(目標、評価基準など)

- どのようなキャリアプランを描けるのか(成長機会、昇進など)

4.出社とリモートワークを自由に選べない

デロイトトーマツの調査によると、Z世代はフルリモートワークまたは100%出社を希望する割合が低く、半数以上が「ハイブリッドワーク」、つまり出社とリモートワークを組み合わせた働き方を支持していることが分かりました。

フルリモートを敬遠する背景には、異なる場所で働く従業員間のコミュニケーションの難しさや、職場における人間関係やコミュニケーションの減少がモチベーション低下につながる可能性があるという認識があると考えられます。

Z世代を意識した採用手法

Z世代の特性を踏まえ、最適な人材を獲得するための6つの採用手法を以下でご紹介します。

1.SNSや動画配信の活用

情報収集の多くをSNSや動画に頼るZ世代の就活生に効果的にアプローチするには、SNSや動画配信の活用が不可欠です。

ただし、彼らはリアルな情報を重視するため、動画配信においては人事担当者が形式的な説明をするようなコンテンツは響きません。社長と社員のフリートークや、先輩社員による等身大の語りなど、社内のリアルな雰囲気や社員の本音が伝わるコンテンツを積極的に発信していくと良いでしょう。

2.企業のビジョン・存在意義の分かりやすい発信

Z世代は、企業のパーパス(存在意義)、社会貢献、仕事の意義に強く共感する傾向があります。そのため、企業は自社の存在理由や社会・顧客への貢献を具体的なエピソードやデータを用いて明確に示し、採用サイトやSNSを通じて社員のやりがいを発信することが重要です。

さらに、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG(環境・社会・ガバナンス)、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包容性)への具体的な取り組みを示すことで、Z世代からの共感と支持を得られる企業を目指せるでしょう。

3.等身大でリアルな情報発信

Z世代はSNSや口コミの情報に敏感であり、過度に装飾された情報よりも、正直で透明性の高い情報を重視します。

したがって、若手社員が日々の業務や学びを発信するSNSアカウントを積極的に活用したり、オンラインセミナーや座談会などを通じて学生や候補者からの質問に率直に答える機会を設けたりすることで、彼らの共感と信頼を獲得することが重要となります。

4.インターンシップや交流プログラムの体験

Z世代は「実際の業務体験」や「職場の雰囲気」を重視する傾向が強いため、リアルな疑似体験ができるプログラムが有効です。

例えば、プロジェクト型インターンシップでは、学生が実際の課題解決に取り組み、社員がメンターとしてサポートすることで、仕事のやりがいや企業の文化を肌で感じてもらうことができます。また、ジョブシャドウイングでは、社員に密着して業務を観察することで、職場の雰囲気や企業文化をより深く理解してもらうことが可能です。

さらに、短期間で多くの社員と交流できるプログラムを提供することで、学生が自身のロールモデルとなる社員を見つけやすい環境を整えることができます。

5.多様なキャリアパスがあることを提示する

Z世代の中には、「成長」や「スキルアップ」を強く重視し、長期的な勤続よりも自己実現を優先する傾向が見られます。

企業は、研修制度や資格取得支援、ジョブローテーションに加え、社内副業制度や新規事業提案制度といった挑戦の機会を提供することで、Z世代にとっての魅力を高めることが重要です。

さらに、若手社員向けの早期育成プログラムやメンター制度、1on1ミーティングなどを通じて、「若手でも成長し、活躍できる環境がある」ことを積極的にアピールすることも効果的です。

6.ファンコミュニティの作成と活用

Z世代はコミュニティ意識が高く、SNSでの情報発信や共有に慣れているため、一方的な広報活動だけでなく「ファンコミュニティ」を形成することも有効です。例えば、インターンシップ参加者などを対象としたSNSグループを作成し、定期的な交流イベントを通じて学生同士や若手社員との繋がりを促進することで、企業への関心を維持できます。

また、業界に関する情報や自己分析の方法などを発信するSNSアカウントを運営し、「採用活動」という枠を超えた学びや共感の場を提供することで、学生との長期的な関係性を構築することが可能です。

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

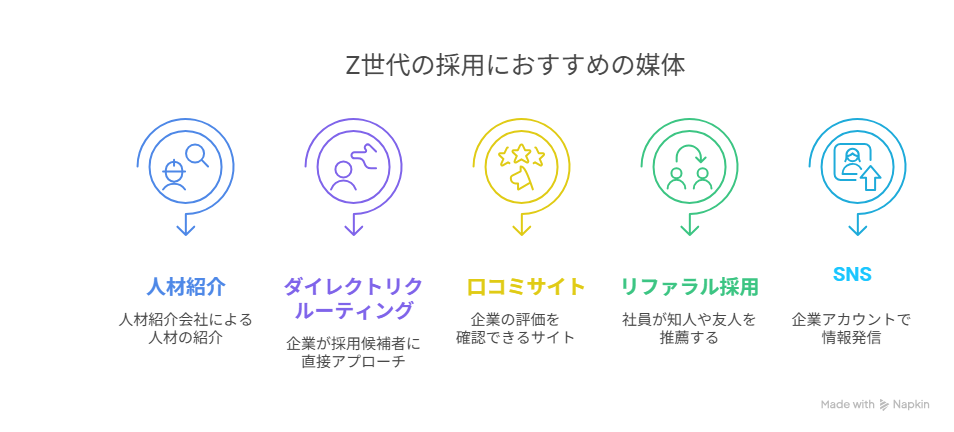

Z世代の採用におすすめの媒体

Z世代の採用におすすめのSNS媒体や求人媒体を、彼らがどのように就職活動を行っているかの視点も交えながらご紹介します。

人材紹介

人材紹介は、人材紹介会社が独自に集客した人材を紹介してもらう採用手法です。人材紹介会社の中には、Z世代の年齢層に特化した集客を行っている企業もあるため、効率的な母集団形成が期待できます。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業が採用候補者に対して直接的にアプローチする採用手法を指します。「攻めの採用」とも言われており、具体的な例としては、SNSを活用したアプローチや、転職・就職サイトのスカウト機能を利用したアプローチなどが挙げられます。

特に、デジタルツールの扱いに長けているZ世代にとって、ダイレクトリクルーティングは親和性の高い手法と言えるでしょう。自社の魅力や、候補者を必要とする理由を明確に伝えることができれば、Z世代の関心を効果的に集められる可能性があります。

口コミサイト

Z世代は、意思決定の際に口コミを重視する傾向が強く、情報収集だけでなく、その情報の信頼性を判断するためにも口コミサイトを活用します。就職活動においても、企業情報や選考に関する情報を得るために口コミサイトが活用されており、Z世代の採用活動において不可欠なツールとなっています。

リファラル採用

リファラル採用は、社員が知人・友人を推薦する採用手法であり、Z世代の採用に有効です。社員による紹介のため、企業の雰囲気や働き方を事前に具体的に把握しやすく、紹介された側も安心して検討できます。

Z世代は企業文化との適合性を重視するため、事前の情報共有は入社後のミスマッチを防ぐ上で有効的です。求人募集を行わずに人材を確保できる可能性がある一方、導入には社員へのインセンティブ設計と、日頃からの信頼関係が不可欠です。

SNS

Z世代の採用には、SNSの活用が効果的です。

彼らは日常的にSNSを利用しており、転職・就職活動においても情報収集の手段としてSNSを積極的に活用する傾向があります。一般的には、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)、LINEといったプラットフォームが情報収集によく用いられています。

SNSを通じて求人情報を発信したり、企業のサービス内容や働き方などを紹介したりすることで、Z世代の関心を惹きつけられる可能性があります。また、SNSは比較的低コストで運用できる場合が多く、費用対効果も期待できます。

したがって、Z世代の採用を目指すのであれば、SNSを積極的に活用することを推奨します。

まとめ

旧世代からは、新たに社会人となったZ世代との関わり方について、以下のような戸惑いの声が聞かれます。

「Z世代の求職者や社員のメンタリティは、それ以前の世代とは明らかに異なる」

「意識は高いように見えるが、仕事への意欲があまり感じられない。育成方法が分からない」

「Z世代の特性を踏まえた採用や育成の手法について、会社としてまだ十分な議論ができていない」

しかし、新世代の特性について、実際には十分に理解できていない点も多いのではないでしょうか。

Z世代の価値観や行動特性を正しく理解することは、新たな視点での採用活動につながる可能性があります。その結果、優秀な若年層の採用を実現し、適切な育成によって彼らの潜在能力をさらに引き出すことが可能になるかもしれません。

本記事が、そのような取り組みの一助となれば幸いです。

「まるごと新卒採用」

資料を無料でダウンロード

月額のサブスク型で、採用のプロがご支援!ご支援範囲はご希望により柔軟にカスタマイズ可能です。立ち上げから運用の支援までお任せください!

まるごと人事で

新卒採用をご支援した導入事例集

まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

建設業の人手不足解消につながる手法10選|業界に特化した10の媒体も紹介

- 採用企画

看護師の採用方法|おすすめの求人媒体6選と採用成功のポイントを解説

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

介護業界の採用戦略完全ガイド!人手不足の課題と実践的な3つの対策

- 採用企画

- 採用オペレーション

戦略人事とは?人材戦略を成功に導く3つの秘訣

- 採用企画

メタバース採用とは|Z世代に効果的な活用法、メリットや成功する5つのポイントを紹介

- 採用企画

採用ファネルとは?分析方法やポイントを解説!

- 採用企画