採用・労務・経理に関するお役立ち情報

人員確保において重要なのは、単なる穴埋めにとどまらず、業務の継続性や生産性の維持・向上を視野に入れた戦略的な対応です。

近年、多くの企業が社員の退職や産休・育休による欠員、新規プロジェクトや業務拡大に伴う増員のために「人員補填(ほてん)」「人員補充(ほじゅう)」を日常的に取り組んでいます。

しかし、場当たり的な対応では、かえって業務の混乱や定着率の低下を招く恐れもあります。

本記事では、企業における「人員補填」「人員補充」の基本的な考え方や、具体的な手法としての人材派遣・業務委託・アウトソーシングなどについてわかりやすく解説します。

自社に最適な補填・補充方法を見極め、無理なく安定した組織運営の実現にお役立てください。

ひとり人事が

成果を出すための成長ステップ

やることが多すぎて手が回らない…そんなひとり人事が“次の一手”を見つけるためのヒントを整理!

目次

人員補填とは

人員補填とは、組織や企業において不足している人材を補うために、適切な人員を採用または配置することを指します。これは、主に退職や異動などによって生じた欠員を埋める目的で行われますが、業務の拡大や新規プロジェクトの開始に伴う人材確保も含まれる場合があります。

人員補填の方法としては、外部からの採用と内部の人材異動が挙げられます。外部採用では、新たな視点やスキルを持つ人材を組織に迎え入れることができ、内部異動では既存社員の経験や能力を活用することで、迅速な対応が可能となります。また、派遣社員や契約社員を活用する場合もあり、柔軟な人員調整が可能です。

人員補填は、業務の円滑な運営や目標達成において重要な要素であり、適切なタイミングで行われることが求められます。また、単なる欠員補充にとどまらず、組織の成長や競争力強化を目的とした戦略的な人材配置の一環として考えることがおすすめです。

「人員補填」と「人員補充」の微妙な違い

「人員補填」と類似の言葉で「人員補充」という言葉もあります。どちらも「人員を補う」という意味ですが、ニュアンスや使われ方に違いがあります。

| 人員補填 | 人員補充 | |

|---|---|---|

| 意味 | 不足した人員を補い、元の状態に戻すこと | 人員を補い、必要な数を確保すること |

| 目的 | 欠員を埋める | 必要な人員を確保する |

| ニュアンス | 埋め合わせ・穴埋め | 増員・体制強化 |

| 使用例 | 退職や異動による欠員の補填 | 業務拡大や繁忙期対策の増員 |

状況に応じて適切な言葉を使い分けると、より正確な表現ができます。

企業が人手不足に陥る要因とは?

多くの企業が「人が集まらない」「採用してもすぐ辞めてしまう」といった人手不足に直面しています。その背景には、社会的な構造変化と企業内部の課題が複合的に存在しています。ここでは、代表的な要因を3つに分けて解説します。

1. 労働人口の減少(構造的要因)

日本全体として、少子高齢化の進行により生産年齢人口が減少しており、企業規模や業種を問わず人手不足が深刻化しています。特に地方では若年層の流出が顕著で、採用活動を行っても応募が集まらない、母集団が形成できないといった課題が頻出しています。

このような構造的な要因は短期的な対策で解消することが難しく、企業には中長期的な視点での人材戦略が求められます。採用だけに頼らず、業務効率化や生産性向上、人材育成・定着の強化も含めた取り組みが必要です。

2. 離職率の高さ(定着の課題)

せっかく採用しても、短期間で離職してしまうケースも人手不足の一因となります。特に若手層では、入社後に「想像していた仕事と違う」「成長できる環境がない」と感じ、早期に見切りをつけて転職する傾向が強まっています。

また、働く環境や人間関係、キャリアパスが不明確なまま放置されていると、社員のモチベーションが低下し、定着率の悪化につながります。単に人を集めるだけでなく、「辞めない職場づくり」や「入社後のフォロー体制」が重要となります。

3. 採用活動における課題

人手不足の背景には、企業の採用活動そのものに問題がある場合もあります。たとえば、「即戦力のみを求めている」「業界経験が必須」など、求める人材像を限定しすぎて応募者が集まらないケースはよくあります。

また、求人票の表現が曖昧で魅力が伝わらなかったり、他社よりも条件面で見劣りしたりすることで、候補者に選ばれないこともあります。さらに、採用活動の着手が遅れたり、媒体の選定が合っていなかったりすることで、競合他社に先を越されることも少なくありません。

これらを解消するには、採用戦略の見直しが必要です。母集団形成を意識した情報発信や、自社に合った人材の定義の再設計、魅力を的確に伝える広報活動など、採用全体の質を高める取り組みが求められます。

欠員をスムーズに解決!人員補填の解決方法

産休や育休などの社員の休職に伴い欠員が生じた場合、業務を円滑に進めるためには人員補填・人員補充が必要です。次からは、人員確保の選択肢として「人材派遣」「業務委託」「アウトソーシング」について解説します。

人材派遣による人員補填

人材派遣は、自社の指揮・管理のもとで業務を依頼できるため、既存の業務フローにスムーズに組み込むことが可能です。ただし、派遣社員は契約に基づいて業務を遂行するため、契約外の業務を依頼することは基本的にできません。事前に契約内容をしっかり検討し、必要な業務範囲を明確にしておくことが重要です。

業務委託による人員補填

業務委託は、特定の業務を外部の委託先に任せる方法で、柔軟な対応が可能です。低予算で依頼できるケースも多く、コスト面でのメリットがあります。しかし、業務の品質にはバラつきがあり、進行管理に手間がかかることもあります。信頼できる委託先を見つけることが鍵となります。

アウトソーシングによる人員補填

アウトソーシング(外部委託)は、専門的なスキルやノウハウを持つプロフェッショナルに業務を任せる方法です。これにより、高品質の業務遂行が期待でき、特に専門性が求められる業務や人材不足の際には有効な選択肢となります。

これらの選択肢を適切に活用することで、突発的な人員不足にも柔軟に対応し、業務をスムーズに進めることが可能になります。

ひとり人事が

成果を出すための成長ステップ

やることが多すぎて手が回らない…そんなひとり人事が“次の一手”を見つけるためのヒントを整理!

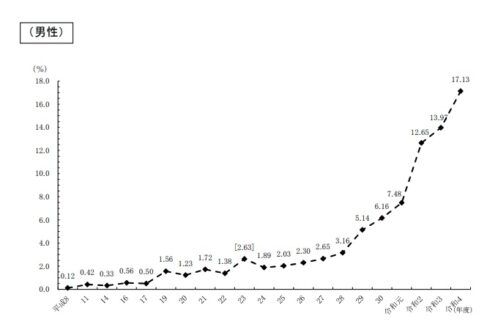

男性の産休育休制度利用者が急増中

育児休業の取得率は、女性では8割を超える水準を維持しています。特に近年は、男性の取得率が急速に上昇しており、男女ともに育児に関する意識の変化が見られます。

データ引用元:厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」

政府の働き方改革の影響で、企業のサポート体制も整備が進んでいます。

産前産後休業(産休)と育児休業(育休)の状況を簡潔にまとめたものが、以下の図です。

【産休・育休制度の概要】

| 種類 | 休める期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 産前休業 | 出産予定日の6週間前から出産予定日まで (多胎妊娠は14週間前から取得可能) | 雇用形態に関係なく取得可能 |

| 産後休業 | 出産翌日から8週間(6週間は必須) | 雇用形態に関係なく取得可能 |

| 育児休業 | 子どもが1歳になるまで | 最長2歳まで延長可能(条件あり) (勤続年数に関する条件がある) |

人事担当者が押さえる産休育休手続き5項目

人事担当者が把握すべき産休・育休の手続きを、時系列順に整理すると以下のようになります。

1.産休の申し出を受けたとき

従業員から産休の申し出があった際に対応すべき事項は、まず社内規程に基づいた「産前産後休業届」を提出してもらうことです。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 出産予定日

- 産前休暇の申請期間

- 産後休暇の申請期間

- 復帰の有無(復帰予定日)

- 育児休業の取得希望

実際の産休を取得する前に、必要な手続きを事前に説明しておくと良いでしょう。以下の項目について依頼・確認を行います。

- 社内規程にもとづく「産前産後休業届」など、産休に関連する書類の提出

- 産休中の連絡先(里帰り出産の場合は帰省先も含む)

- 産休中の通勤手当の返金処理

- 産休中の住民税の徴収方法を産休前までに決定

- 出産の報告依頼

- 出産後の子供の戸籍謄(抄)本や住民票の提出

- 出産手当金などの申請手続きの説明

2.産休に入るとき

従業員が産休に入る際に、人事担当者が対応すべきことは、「産前産後休業取得者申出書」を年金機構や健康保険協会に提出することです。

産前産後休業期間中は、健康保険および厚生年金保険の保険料が、被保険者・事業主の双方とも免除されます。

なお、「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中または休業終了後、その終了日から起算して1カ月以内に提出する必要があります。

3.出産したとき

従業員が出産した際に行うべき手続きは、主に以下の3点です。

出産手当金の申請手続き

従業員が産前産後休業中に給与の支払いがない場合、健康保険から支給される手当金の申請を行います。従業員が必要書類を準備し、健康保険協会に申請書を提出することで手当金を受け取ることが可能です。人事担当者は、申請方法や必要書類を確認し、従業員のサポートを行いましょう。

出産育児一時金の申請手続き

出産育児一時金は、健康保険加入者に対して出産時に支給される制度です。通常は、医療機関が「直接支払制度」を利用しますが、医療機関によっては従業員が自身で申請する必要があります。人事担当者は、出産育児一時金の申請方法や直接支払制度の利用手続きについて、従業員に説明する必要があります。

健康保険被扶養者異動届の提出

生まれた子供を健康保険の扶養に入れるために、被扶養者異動届を提出する必要があります。これにより、医療費の負担が軽減されます。提出期限は出産日から5日以内です。早めの手続きを行うことで、安心して医療サービスを利用できる環境を整えましょう。

4.育児休業を開始するとき

従業員が育児休業を開始する際に、人事担当者が進めるべき手続きは、主に次の2点です。

社会保険料の免除手続き

育児休業期間中は、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)が免除されます。この免除を受けるためには、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所や健康保険組合に提出する必要があります。申出書は、育児休業開始後に速やかに提出する必要があり、提出が遅れると免除が適用されない場合があります。確実に処理を進めましょう。

育児休業給付金の受給資格確認と申請手続き

育児休業中の収入を補うため、従業員は育児休業給付金を受け取ることができます。申請には、ハローワークに「育児休業給付金受給資格確認票」とその他必要書類を提出し、受給資格の確認手続きを行う必要があります。従業員が育児休業に入ったタイミングで、速やかに人事担当者が申請書類を準備し、ハローワークに提出します。

5.育児休業が終了するとき

育児休業終了後の復職に伴い、行うべき手続きは以下の3点です。

育児休業等取得者申出書・終了届の提出

従業員が育児休業終了予定日より前に復職する場合、社内規程に基づいて「育児休業終了届」を受理した後、日本年金機構に「育児休業等取得者申出書・終了届」を提出し、社会保険料の免除を停止する手続きを行います。

育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

従業員が復職後、産休前と同じように働けず、月々の給与が減少した場合は、日本年金機構に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。これにより、新しい月額に基づいて社会保険料が適切に再計算されます。

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書の提出

子どもが3歳になるまでの間、給与が低下しても将来の年金額に不利が生じないように、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構に提出します。

ひとり人事が

成果を出すための成長ステップ

やることが多すぎて手が回らない…そんなひとり人事が“次の一手”を見つけるためのヒントを整理!

採用競争を勝ち抜く!産休育休制度の重要性

産休育休制度の導入は、人事労務担当者にとって煩雑な作業を増やす側面もありますが、企業に多くのメリットをもたらします。特にベンチャー企業やスタートアップにおいては、柔軟な働き方を推進することで、次のような利点が得られます。

企業イメージの向上

産休育休制度の整備は、企業のイメージアップにつながります。現代では、働き方の多様性やワークライフバランスが重視されます。柔軟な働き方ができる企業として認知されることで、優秀な人材を採用する際の競争力が高まります。

優秀な人材の離職防止

出産や育児を理由とする離職が減り、社員は長期的に働き続けられるようになります。これにより、優秀な人材の定着率が向上し、人材確保が容易になります。結果として、採用コストの削減や業務の継続性が保たれるという効果も期待できます。

社員の意欲向上と生産性の向上

育休から復帰した社員は、新たな視点や経験を持ち帰ることが多く、その経験を業務に生かすことで組織全体の視点が広がります。これにより、チーム内での協力体制が強化され、生産性向上につながることが期待されます。

企業文化に貢献する

社員同士が出産や育児といった状況を理解し合うことで、職場内のコミュニケーションが円滑になり、良好な人間関係の基盤が形成されます。このような環境は、新しいアイデアやイノベーションを生み出す土壌となるでしょう。

産休育休の手続きと人員補填の進め方まとめ

産休・育休の取得者が増加する中、企業にとって適切な人員補填・人員補充は重要な課題となっています。特に中小企業やベンチャー企業では、限られた人員の中で業務を円滑に進める必要があり、計画的な対応が求められます。

まず、産休・育休の取得予定が分かった時点で、適切なスケジュールを立てることが重要です。従業員と面談を行い、取得期間や復職の予定を確認し、業務の引き継ぎ計画を策定します。これにより、業務の停滞を防ぎ、スムーズな移行が可能となります。

また、育休取得者がスムーズに復職できるよう、復帰後の業務調整やサポート体制の整備も重要です。例えば、時短勤務制度の活用やテレワークの導入により、柔軟な働き方を実現し、職場復帰をスムーズに進めることができます。

適切な手続きを行い、人員補填の選択肢を適切に活用することで、業務の停滞を防ぎつつ、従業員が安心して産休・育休を取得できる環境を整えましょう。

労務などのバックオフィス業務に関するお悩みは「まるごと管理部(労務プラン)」にお気軽にご相談ください。

「まるごと管理部」(労務・経理プラン)の

資料を無料でダウンロード

労務・経理を仕組みづくりから実務まで代行!

急な担当者の退職など社内のバックオフィス担当の代わりとして伴走支援します

また、採用に関するお悩みは、採用代行(RPO)サービス「まるごと人事」にお気軽にご相談ください。

「まるごと人事」の資料を

無料でダウンロード

リピート率95%!!料金やお得な活用方法、企業の声や事例、導入までの流れを無料でご紹介!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

バックオフィス代行サービスのおすすめ16選!依頼できる業務や費用相場を紹介

- バックオフィス業務

派遣社員のマネジメントに関する悩みやポイントを徹底解説!

- バックオフィス業務

経理が急に辞めてしまったのでどうしたら良いですか?に答えます

- バックオフィス業務

経理業務を効率化するには?効率化できる方法とメリットを複数解説!

- バックオフィス業務

労務業務を効率化する5つのポイント|具体例とともに解説

- バックオフィス業務

勤怠管理ワークフローとは?4大課題解決&導入メリット

- バックオフィス業務