採用・労務・経理に関するお役立ち情報

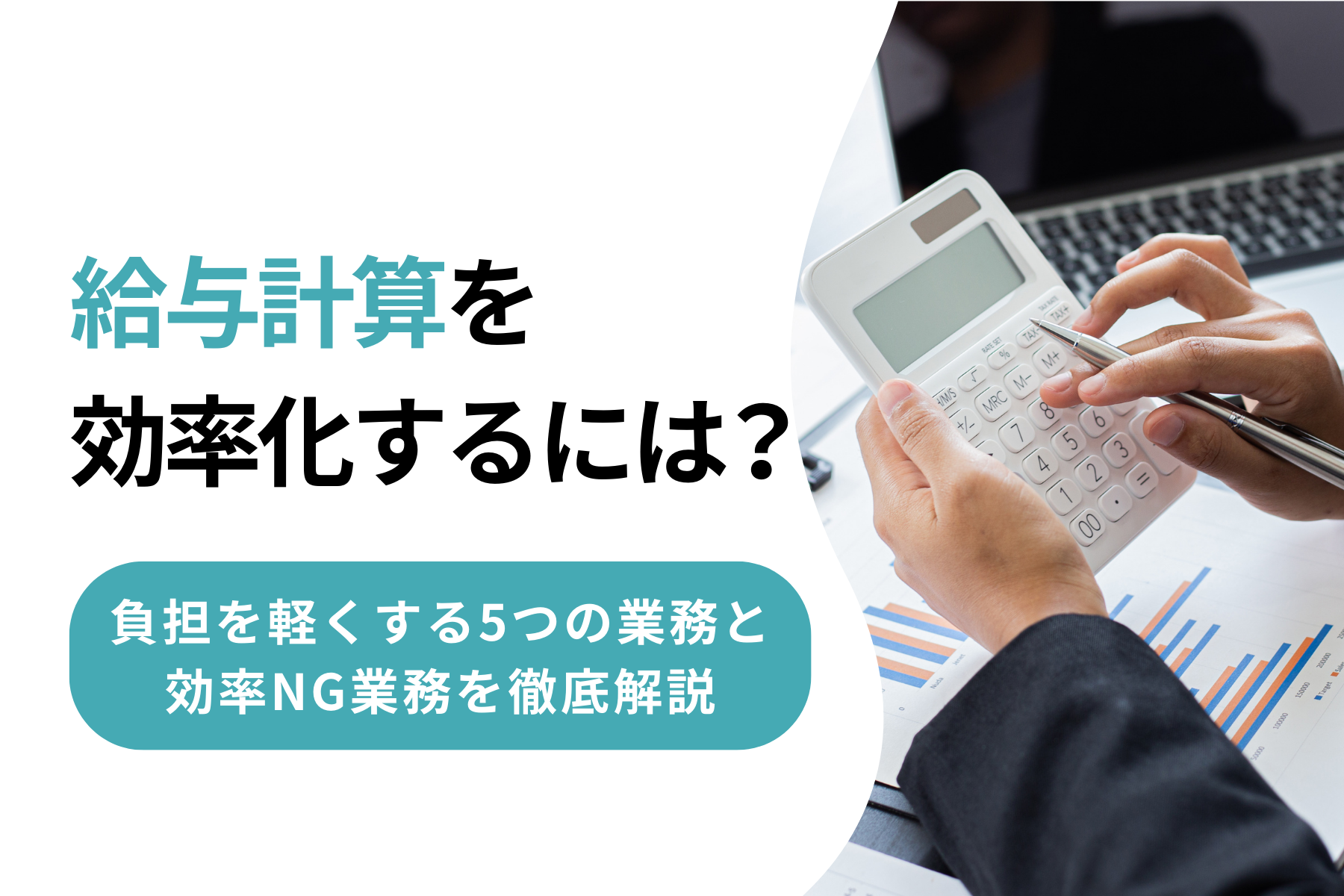

効率よく給与計算業務を進めることは、労務担当者にとって重要な課題の一つです。勤怠データの登録や控除の計算など、正確な作業にはどうしても時間と手間がかかります。この記事では、給与計算業務の基本的な流れを解説し、手間がかかる理由や自動化を取り入れることで得られる効率化の方法について、メリットとデメリットを交えてご紹介します。

労務の課題解決に役立つ

「HRテックツール カオスマップ2025」

労務業務の課題ごとに利用できるHRテックツールがわかる!全195種類のサービスを一挙紹介

目次

給与計算の基本的な流れ

まずはじめに、給与計算業務の主な流れを5つのステップに分けてご紹介します。

勤怠データと個人情報の登録

給与計算の第一歩は、従業員の勤怠データや個人情報を正確に登録することです。たとえば、従業員の名前や住所、給与形態を入力し、勤務時間や休暇の記録を追加します。新入社員のデータ登録では、氏名の漢字や住所の入力ミスに特に注意が必要です。この段階での的確な処理が、後の計算作業をスムーズに進めるポイントになります。

勤怠情報の確認と修正

次に行うのは、提出された勤怠データの確認と修正です。たとえば、タイムカードの打刻ミスや未申請の残業時間をチェックする必要があります。シフト制の職場では、休憩時間が正しく記録されているかも確認します。この作業を丁寧に行うことで、給与計算のミスを未然に防ぐことができます。特に従業員が多い職場では、効率的なチェック体制が欠かせません。

基本給や控除の計算

勤怠データの確認が終わったら、基本給や各種控除の計算に進みます。基本給に加え、残業代や休日手当なども正確に計算しなければなりません。たとえば残業が1時間15分の場合、それに応じた手当を計算する必要があります。ここでのミスを防ぐためには、事前のデータ登録が正確であることが重要です。計算結果が正確であるほど、従業員の信頼を得られるでしょう。

社会保険料や税金の計算

続いて、社会保険料や税金の控除を行います。健康保険料、厚生年金、源泉徴収税などを法律に基づいて正確に計算します。たとえば法改正で税率が変わった場合、その変更に対応できる体制が求められます。常に最新の情報をもとに処理を行うことで、法令違反のリスクを減らし、従業員の安心感を保つことにつながります。

給与明細の発行と振込手続き

最後のステップでは、計算結果をもとに給与明細を作成し、従業員に配布する作業です。その後、指定された銀行口座への振込を行います。たとえば、振込予定日の前日にデータを準備しておくと、トラブルを防ぐうえで効果的です。給与明細をわかりやすく作成し、期日どおりに給与を振り込むことで、従業員の満足度が高まります。

効率化が期待できる5つの業務

ここからは、給与計算業務の中でも、効率化が期待できる5つの業務について解説します。

データ入力と集計

まず、勤怠管理システムと給与計算システムを連携させることで、データ入力の手間やミスを減らすことができます。たとえば、打刻データが自動的に記録され、そのまま給与計算に反映される仕組みがあれば、手作業のミスを大幅に防げます。さらに、自動計算によりデータ確認の手間が軽減され、時間も効率的に使えるようになります。正確さと手軽さを両立できる点がこの方法の魅力です。

明細書の発行

給与明細を電子化することで明細書の印刷コストだけでなく、配布に伴う人的コストの業務負担を大幅に削減できます。たとえば、スマートフォンやパソコンで簡単に明細を確認できる仕組みを導入すれば、配布作業そのものが不要になります。配布間違いなどのミスも減らせるメリットもあります。

また必要なときに明細をすぐ確認できるため、従業員にとっても便利さがより一層感じられるでしょう。

振込・納付

振込や納付を自動化することで、振込業務の手間を大幅に減らすことができます。たとえば、ファームバンキングデータを使えば、従業員の給与を一括で振り込むことが可能です。税金や社会保険料の納付もスケジュール設定で自動化でき、担当者の負担を軽減しつつミスも減らせるため、処理の正確さも確保できます。これにより業務の安定化や時間の有効活用が期待できるでしょう。

勤怠管理

勤怠管理を効率化するには、スマート打刻やリアルタイム同期が有効です。たとえば、ICカードやスマートフォンを使った打刻システムなら、従業員が簡単に出退勤を記録できます。このデータが給与計算システムにリアルタイムで反映されることで、確認や修正の手間が最小限になります。作業時間を減らせるだけでなく、ミスを防ぐ効果も期待できます。

社会保険料および税金処理

社会保険料や税金の処理には、給与計算ソフトを活用することで負担を軽減できます。たとえば、法改正や税率変更に自動で対応できるソフトを導入すれば、ミスを未然に防げます。さらに、高度な計算をソフトに任せることで、担当者が他の業務に集中できる時間も増えます。このように、システムを活用することで正確さと効率を両立させることができます。

給与計算業務を効率化するメリット・デメリット

給与計算業務の効率化のメリット

給与計算業務を効率化することで、企業はさまざまな利点を得られます。

業務の正確性向上

計算ミスや人的ミスが減少し、従業員への支払いミスを防止の効果が期待できます。

これにより労務トラブルの回避につながります。

作業時間の短縮

給与計算ソフトやクラウドシステムの活用により、データ入力や集計作業を自動化。

経理・人事部門の負担を軽減し、他の業務に集中できます。

コンプライアンスリスクの低減

社会保険料や税金の計算を自動化し、最新の法改正にも対応できます。

コンプライアンスリスクが低減します。

コスト削減

作業時間短縮による人件費の削減の効果が期待できます。

社内リソースを戦略的業務に振り分けることにより、労務業務全体の改善に繋がります。

データの一元管理

給与履歴や労働時間の分析が容易になり、経営判断の精度をたかめることができます。

給与計算業務の効率化によるデメリット

給与計算業務の効率化には多くの利点がありますが、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。

導入コストが発生

ソフトやクラウドシステムの導入費用、月額利用料が必要になります。

社内システムとの連携開発費用がかかる場合もありますので、システム検討の際には十分調査が必要です。

システムの操作習熟が必要

新しいシステムへの移行には、担当者の研修や慣れが必要です。

従来の方法に慣れた担当者にとって適応に時間がかかる可能性りますので、一定の移行期間を設けるようにしましょう。

システム障害やセキュリティリスク

クラウドサービス利用時、インターネット環境の影響を受けやすいです。

サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まリますので、システム検討や運用にあたっては配慮が必要です。

個別対応が難しくなる

標準化が進むことで、特例的な給与計算(例:特定の控除や手当)への対応が複雑化します。

柔軟な運用がしにくくなる可能性もあります。

効率化には多くの利点がある一方で、導入コストやリスクも伴うため、慎重な検討が必要です。

労務の課題解決に役立つ

「HRテックツール カオスマップ2025」

労務業務の課題ごとに利用できるHRテックツールがわかる!全195種類のサービスを一挙紹介

効率化が難しい給与計算業務

一方で以下の業務は、給与計算の中でも効率化が難しい作業です。

- 従業員の打刻ミスによる勤怠データの修正

- 一時的なボーナスや特別手当の計算

- 個別対応が必要な控除や支払い

これらは手作業や個別対応が求められるため、自動化だけでは対応しきれない部分があります。さらに、それぞれ異なる対応が必要なため、効率化が難しい作業といえます。

課題を解消するには、担当者のスキル向上とともに業務のチェック体制を整えることが重要です。正確で丁寧な対応を続けることが、信頼される業務運営につながります。

給与計算で直面しやすい課題

給与計算業務には、人為的ミスや作業時間の多さ、法改正対応の負担、データ管理の問題など、さまざまな課題があります。それぞれが業務の効率化を阻む原因になります。

ヒューマンエラーが発生する可能性

まずはじめに、手作業によるデータ入力や計算ミスが発生しやすい点が挙げられます。こうしたミスは給与の支払いに直結し、従業員の信頼を損ねる原因にもなります。さらに、修正作業が必要になることで業務全体の効率が落ちることにもなります。特に一人で業務を抱えている場合は、ミスのリスクがさらに高まるでしょう。

作業工程が多く時間がかかる

次に、勤怠データの確認や残業時間の計算、社会保険料の算出といった細かい作業が多いことも課題です。すべてを手作業で行う場合、必要以上に時間がかかり、他の業務への影響が出ることもあります。また、長時間にわたる作業は担当者の負担を増やし、ストレスの原因になることも。こうした状況を見直すことが、業務改善の第一歩です。

法改正対応による負担

さらに、税制改正や社会保険料率の変更が行われると、計算方法の更新や情報収集が求められます。たとえば、新しい税率に対応するためにシステムの設定を変更する必要もあるでしょう。この作業には専門知識が必要なうえ、迅速に対応しないと法的トラブルに繋がる可能性もあります。業務の安定性を保つためには、こうした変更に速やかに対応できる体制が欠かせません。

データ管理とセキュリティの問題

最後に、個人情報を扱う業務では、データの安全な管理が求められます。たとえば、共有フォルダやメールを使用してデータをやり取りする際にセキュリティ対策が不十分だと、情報漏洩や不正アクセスが起こる可能性があります。また、パスワードの設定が簡単な場合、外部からの攻撃にさらされるリスクも高まります。これらの問題を防ぐために、適切な管理体制の構築が必要です。

労務の課題解決に役立つ

「HRテックツール カオスマップ2025」

労務業務の課題ごとに利用できるHRテックツールがわかる!全195種類のサービスを一挙紹介

給与計算業務を効率化する6つの方法

給与計算業務を効率化するには、給与計算ソフトの導入やアウトソーシングの活用といった方法があります。それぞれについて、解説していきます。

労務の課題解決に役立つ

「HRテックツール カオスマップ2025」

労務業務の課題ごとに利用できるHRテックツールがわかる!全195種類のサービスを一挙紹介

給与計算ソフトの導入

クラウド型やオンプレミス型のシステムを活用することで、給与計算の自動化が可能になります。最新の税制や社会保険料率も自動更新されるため、法令遵守が容易になります。給与計算ソフトの導入前の業務内容にもよりますが、最大50%業務が効率化された事例もあります。

勤怠管理システムとの連携

勤怠データを給与計算システムと自動連携させることで、手入力の手間が減り、人的ミスも防げます。出勤簿の確認作業も省略でき、業務負担が軽減されます。

ペーパーレス化の推進

給与明細を電子化することで、印刷や配布にかかるコストや時間を削減できます。Web上で給与明細を確認できるようにすることで、従業員の利便性も向上します。

アウトソーシングの活用

専門業者に業務を委託すれば、社内の人的リソースを戦略業務に集中させることができます。最新の法改正にも対応しやすく、トラブル時のサポートも受けられるため安心です。

ワークフローの見直し

業務フローを整理し、不要な手順を削減することで、作業の効率化が図れます。ルールを明確化することで業務の属人化を防ぎ、スムーズな運用が可能になります。

これらの施策を適切に組み合わせることで、給与計算業務の負担を大幅に軽減し、より効率的な運用が実現できます。

RPAやAIツールの活用

給与計算では定型処理が多いため、まずRPA(Robotic Process Automation)の導入で効果を出しやすいです。

特に社員リストと勤怠管理、給与計算システムをそれぞれ別のシステムで管理している場合、毎月のデータ更新や反映は定型作業が多くなっているかと思います。システム移行が難しい場合や費用面で複数システムを利用している場合は、定型作業はRPAで代替がすることがおすすめです。

RPAで処理の自動化を行った上で、AIを活用して「異常な残業時間・手当の検出」や「勤怠データと給与結果の突合チェック」などの例外処理や検証の高度化を行うことが可能です。

おすすめの給与計算ソフト・勤怠管理システムについては、下記の記事も参考にしてみてください。

給与計算の効率化を検討する際の重要ポイント

給与計算業務を効率化するには、コストやサポート体制、法令対応力、そして社内スキルなど、重要なポイントがあります。

コストと効果のバランスを見極める

まず導入にかかる費用と、期待できる効果のバランスを慎重に見極めることが大切です。たとえば、給与計算ソフトは手作業を減らし、作業時間を短縮できる一方で、初期費用やランニングコストがかかります。アウトソーシングの場合、専門家による正確な処理が期待できますが、従業員が増えると費用が上がることも。短期的なコスト削減だけでなく、長期的なメリットを見通すことがポイントです。

導入後のサポート体制を確認する

次に、給与計算業務の効率化を成功させるには、導入後のサポート体制が欠かせません。給与計算ソフトでは、法令改正やシステムのトラブルにすばやく対応できることが重要です。クラウド型ソフトなら、定期的なアップデートが行われているかがポイントになります。また、アウトソーシングの場合は、契約範囲に柔軟な対応が含まれているかどうかを確認しましょう。万が一の対応力は安心感につながります。

法令改正や税制変更への対応力を確認する

給与計算は法令改正や税制変更に大きく影響される業務です。ソフトウェアなら、自動アップデート機能があるかどうかが重要になります。たとえば、毎年の税制改正や社会保険料の変更にも、スムーズに対応できるシステムが理想的です。一方、アウトソーシングでは、専門家が最新の情報をもとに迅速な対応を行える体制が整っているかを見極めましょう。

社内ITスキルに合ったシステムを選ぶ

さらに、自社のスタッフが無理なく扱えるシステムを選ぶことも忘れてはいけません。複雑な操作が必要なソフトは、教育コストを増大させ、かえって負担になる可能性があります。クラウド型システムを初めて導入する場合は、操作性に優れた製品を選ぶと安心です。また、アウトソーシングを選ぶ際には、スムーズにデータをやり取りできる業者を選ぶことで、業務全体の流れがスムーズになります。

給与計算を効率化した事例を紹介

バックオフィス代行サービス「まるごと管理部(労務プラン)」「まるごと管理部(経理プラン)」を導入し、給与計算業務を効率化した事例を紹介します。

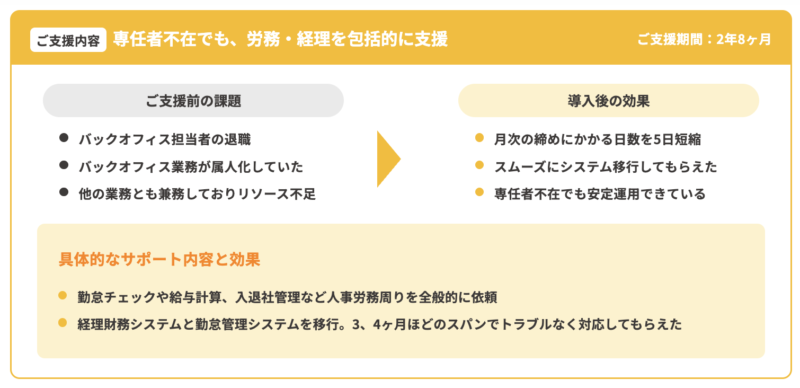

月次業務の締め日を5日短縮した事例

AIを活用したBtoBマッチメイキングエンジン『TAILOR WORKS』を提供しているベンチャー企業 株式会社テイラーワークスでは、バックオフィスのリソース不足や属人化といった課題を抱えていました。バックオフィス担当者の退職を機にまるごと管理部(労務・経理プラン)を導入し、実務の代行はもちろん、業務フローの整備やシステムの導入なども依頼。

マルゴトでは勤怠チェックや給与計算などの業務フローを見直し、システム活用によって効率化を図れる業務はシステム活用も推進しました。

結果、月末の締めにかかる日数を5日短縮。ベンチャー企業でありながら、安定的なバックオフィス運営が実現できています。

複雑な勤怠管理を約60%の工数削減に成功した事例

「ロボティクスで、人間のちからを引き出す」をミッションに掲げ、LOVEをはぐくむ家族型ロボット『LOVOT(らぼっと)』を展開しているGROOVE X株式会社では、バックオフィス担当者の退職を機にまるごと管理部(労務プラン)を導入し、実務の代行はもちろん、業務フローの整備やシステムの導入など労務業務をまるっと依頼。

マルゴトでは労務業務の実務だけでなく社内ツールのサポートなども行い、ワークフローの整理なども行ったことにより効率化ができました。

給与計算業務の効率化は今すぐ取り組むべき課題

給与計算業務の効率化は、企業運営をスムーズに進めるための大切な取り組みです。労務担当者の負担を軽減しつつ、業務の正確さを保つためにも欠かせません。効率化を進めることで、ミスを防ぎ、作業時間の短縮にもつながります。給与計算ソフトの選定やアウトソーシングについてお悩みの際は、「まるごと管理部(労務プラン)」にぜひご相談ください。

「まるごと管理部」の

資料を無料でダウンロード

人事労務・経理を仕組みづくりから実務まで代行!

急な担当者の退職など社内のバックオフィス担当の代わりとして伴走支援します

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

給与計算を自動化する3つの方法!メリット・デメリット比較&選び方解説

- バックオフィス業務

勤怠管理データの分析とは?3つのメリット&活用法を徹底解説

- バックオフィス業務

おすすめの勤怠管理システムを徹底比較!メリットや機能を解説

- バックオフィス業務

知っておきたい! 雇用契約書の基本と令和6年改正の重要ポイント

- バックオフィス業務

労務管理はなぜ重要?ベンチャー企業が知っておくべき業務のポイント

- バックオフィス業務

ベンチャー・スタートアップが記帳代行を導入するメリットを徹底解説

- バックオフィス業務