採用・労務・経理に関するお役立ち情報

建設業界では、慢性的な人手不足と構造的な課題が複合的に絡み合い、採用市場の動向が大きな注目を集めています。2025年の採用環境は、求人件数の急増やデジタル化の進展、多様な人材の登用推進といった要素が交錯し、従来の枠組みだけでは対応が難しくなりました。

求職者にとっては新しい活躍の機会が広がる一方で、企業側は適切な戦略を講じなければ人材確保の競争に遅れを取る可能性があります。本記事では施工管理職の求人増加やDX推進、女性や異業種人材の登用、地域ごとの採用格差といったテーマを整理し、課題と解決に向けた方向性を具体的に示します。

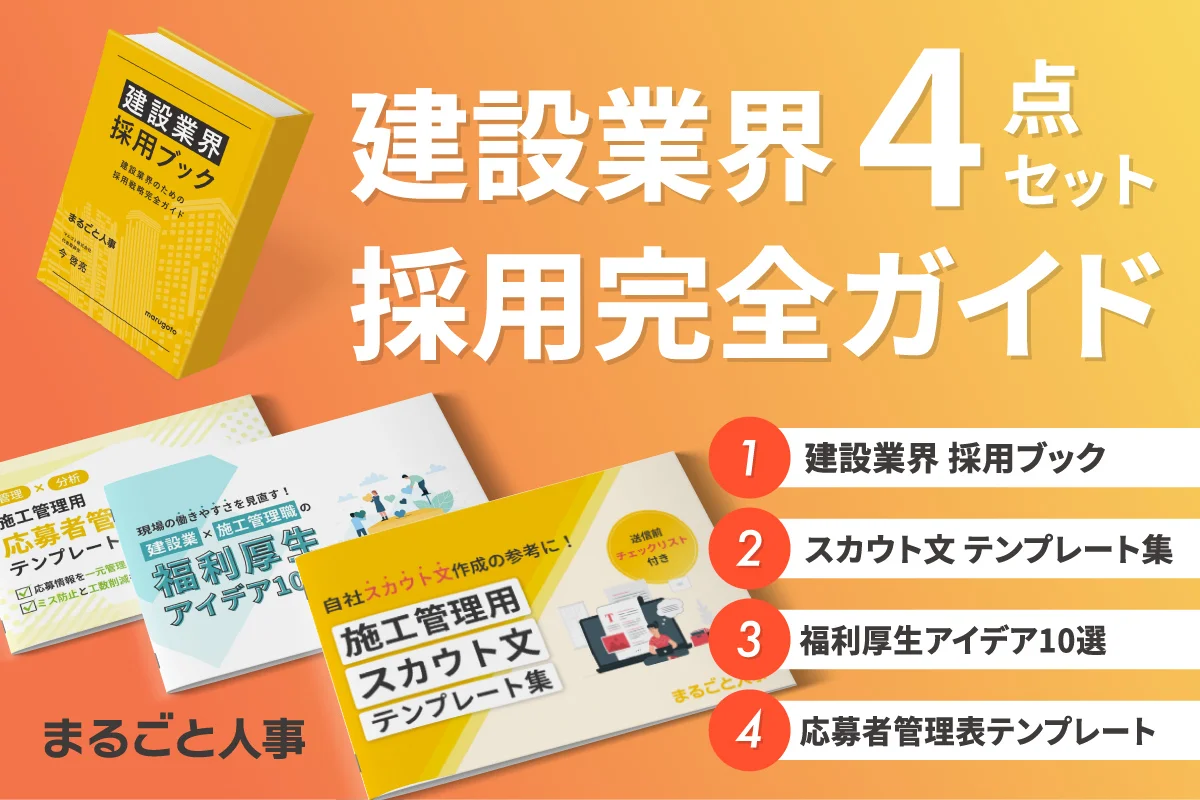

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

目次

【2025年版】建設業界の採用市場と市場規模

建設業界は堅調な市場拡大を背景に、採用市場も活発化しています。以下では投資動向や大手企業の売上規模、都市部の再開発といった要素から、需要の実態を整理します。

建設投資額は70兆円超で推移、安定した需要構造

建設投資は高水準を維持し、安定した市場構造を形成しています。2024年度の建設投資は73兆200億円と見込まれ、前年度比2.7%の増加となりました。内訳は以下のとおりです。

- 政府投資:26兆2,100億円

- 民間投資:46兆8,100億円

さらに民間住宅投資は17兆1,400億円とわずかに減少した一方、非住宅分野や建築補修投資は拡大しました。リフォーム需要も引き続き伸びており、多様な分野で底堅い需要が存在します。

景気変動の影響を受けにくい構造が形成されつつあり、建設市場は今後も安定的に推移すると予測されます。

スーパーゼネコンだけで9兆円超の売上規模

大手ゼネコンは国内外で圧倒的な存在感を示し、業界全体の方向性を決定づけています。鹿島建設や大林組など、いわゆるスーパーゼネコン5社だけで年間売上は9兆円を超え、自動車産業や電機産業に匹敵する規模を誇ります。

加えて、各社は海外市場を積極的に開拓しており、オフィス建設やインフラ整備を通じて国際的な評価を獲得しました。東南アジアや中東では、日本発の技術力が信頼を集め、受注の裾野が広がっています。

国内需要の安定を背景に、海外での収益拡大が進む構図は今後も続くと考えられます。

不動産再開発やインフラ整備で都市部を中心に活況

都市部を中心に進む大規模再開発やインフラ整備が、建設需要を押し上げています。高度経済成長期に整備された橋梁やトンネルは老朽化が進み、メンテナンス需要が急増しています。

また、耐震改修や最新技術を用いた公共工事が拡大し、今後も長期的な市場規模の拡大が見込まれるでしょう。東京や大阪では大型複合施設やタワーマンションの開発が進み、求人も前年比で1.2倍に増加しました。

特に施工管理やBIM/CIMを扱う技術者は需要が急伸しており、デジタル化を前提とした人材確保が大きな課題となっています。都市再生と防災強化を軸に、建設業界は今後も活況を維持すると予想されます。

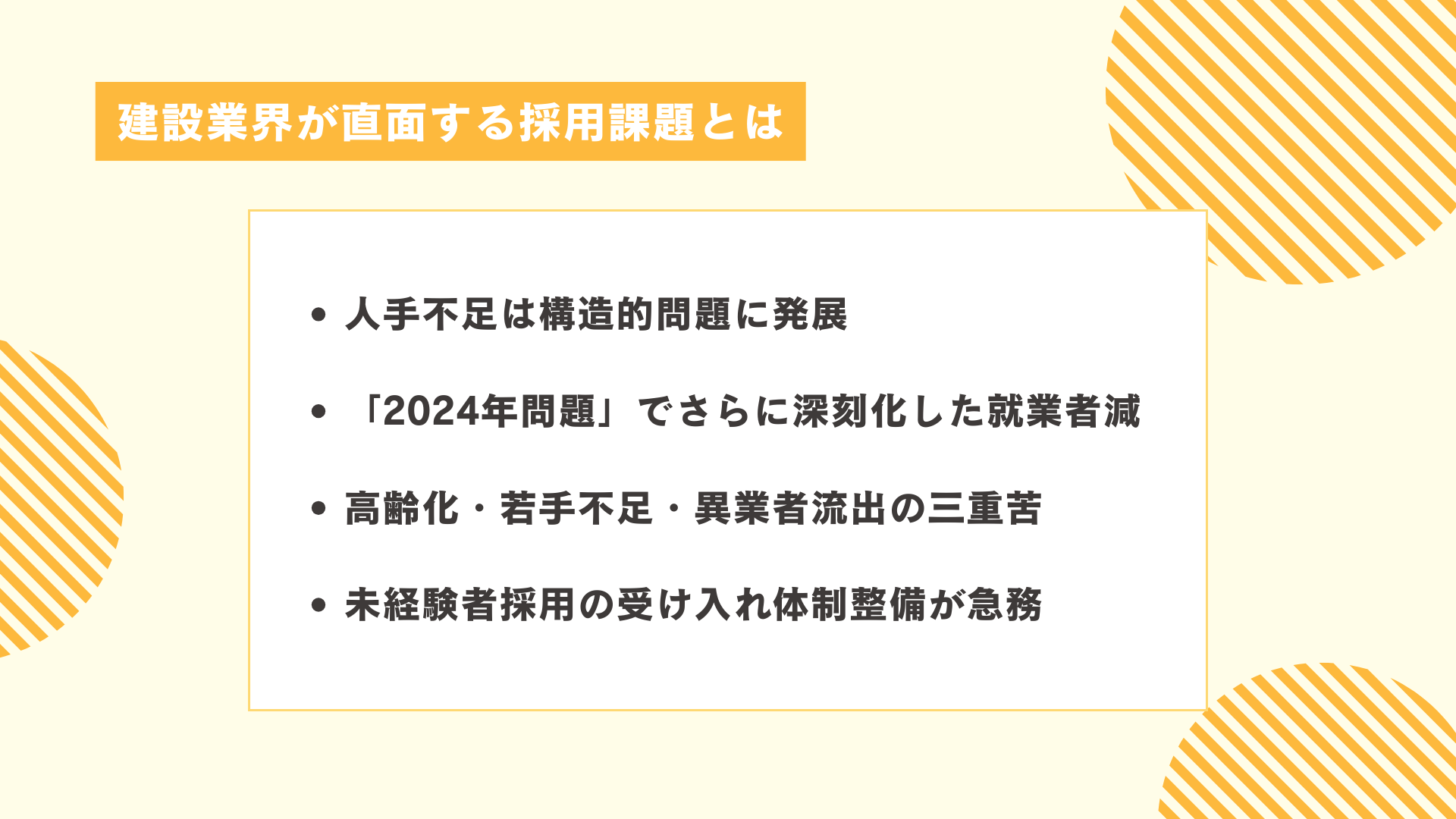

建設業界が直面する採用課題とは

市場規模の拡大が続く一方で、人材確保は大きな壁となっています。ここからは、建設業における人手不足の現状と背景を整理し、課題と対応策を明らかにします。

人手不足は構造的問題に発展

建設業界は長年、人材不足が慢性化しており、今や構造的な課題に変わりました。1997年をピークに就業者数は減少を続け、現在は7割程度にとどまっています。

求人倍率は2010年代以降も高水準を維持し、一人の求職者を複数の企業が奪い合う状況です。さらに、大手ゼネコンが大型案件を占める一方、中小企業は収益性の低い下請けに偏りがちで、賃金格差が生じています。

結果、中小企業を敬遠する動きが広がり、業界全体の人材難を助長しています。一時的な景気変動ではなく、産業構造の根幹に関わる深刻な問題といえます。

「2024年問題」でさらに深刻化した就業者減

働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制が2024年から全面適用され、建設業界は一段と厳しい局面に直面しました。従来は長時間労働に依存していた現場が多く、規制導入後は工期遅延や品質低下のリスクが高まっています。

限られた人材で効率的に業務を進める必要が生じ、本社への業務集約や技術系内勤職の採用拡大が進んでいます。しかし、労働環境の厳しさは若者離れを助長し、就業者の減少に拍車をかけているのです。

制度対応が遅れる企業では人材流出も懸念され、採用戦略の再構築が不可欠な状況となっています。

高齢化・若手不足・異業種流出の三重苦

人材不足は単一の要因ではなく、複数の課題が同時進行しています。

| 高齢化 |

|

| 若手不足 |

|

| 異業種への流出 |

|

上記の要因が複合的に作用し、業界全体で人手不足の加速を引き起こしています。

未経験者採用の受け入れ体制整備が急務

持続的な人材確保のため、経験者依存からの転換が急がれています。未経験者を積極的に採用し、育成を前提とした仕組みづくりが広がり始めました。

研修制度やキャリアパスを具体的に示すことにより、不安の解消と応募増加を実現できます。また、求人内容を改善し、給与や福利厚生の透明化、写真や動画を活用した社風の発信も効果的です。

さらに、BIMやCIM、ロボット技術に精通したDX人材の採用も増えており、業務の効率化と魅力発信の両立が求められています。受け入れ体制の強化は、将来的な人材定着と業界のイメージ改善につながると考えられます。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

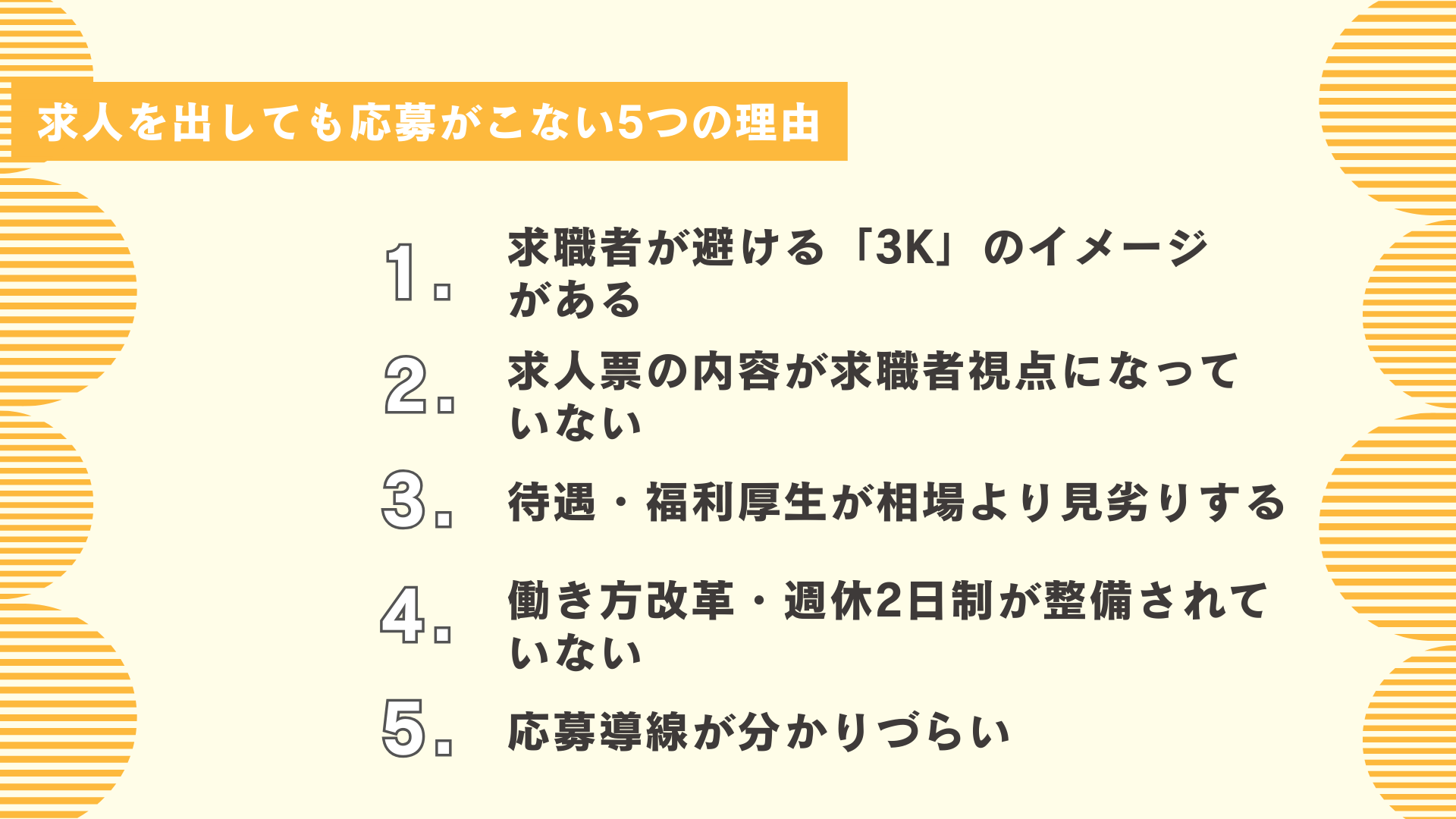

求人を出しても応募がこない5つの理由

採用活動を行っても応募が集まりにくい背景には、複数の要因が存在します。以下では、主な理由を5つに整理し、建設業界における人材確保の障壁を明らかにします。

求職者が避ける「3K」のイメージがある

建設業界に対する敬遠意識の大きな要因は「きつい・汚い・危険」という負のイメージにあります。労働環境が厳しいと想起されるだけでなく、かつて報じられたリストラや労務トラブルの記憶が残り、安定性に不安を抱く層も多いのが現状です。

加えて「休暇が少ない」「給与が低い」といった印象も根強く、いわゆる「6K」産業という評価が若年層に広がっています。ネガティブな認識が採用活動における最大の障壁となり、応募を阻む原因へと発展しているのです。

求人票の内容が求職者視点になっていない

求人情報の作り込み不足も、応募を遠ざける要素です。

仕事内容の説明が抽象的であれば、求職者は働く姿をイメージできません。具体的な1日の業務内容や、キャリアパスを明示することが必要です。

さらに、求める人物像を曖昧にしてしまうと対象外の層にも情報が届き、結果的に応募率が低下します。写真や動画を取り入れ、社風や現場の雰囲気をリアルに伝えることも効果的です。

採用活動を進めるうえでは、応募者が「安心して働ける職場だ」と感じられる情報設計が重要となります。

待遇・福利厚生が相場より見劣りする

給与や福利厚生が競合と比較して見劣りすると、応募者の関心を引くことは難しくなります。年収が平均よりやや高くても、「将来の昇給や賞与は不透明」と判断されれば選択肢から外される可能性が高まります。

モデル年収の提示や賞与の支給時期を明確にすることで、応募者が将来設計を立てやすくなるでしょう。また、福利厚生も重要な判断材料であり、住宅手当や資格取得支援、休暇制度を整備することが求められます。

働き方改革・週休2日制が整備されていない

労働時間の長さや休日不足は、建設業界に根強い課題です。年間労働時間が他産業に比べ数百時間長い事実は、求職者にとって大きな懸念となります。

加えて、2024年からの時間外労働規制により、対応が遅れた企業では離職や採用難が加速しています。近年は国土交通省の方針のもと公共工事に週休二日制が広がりつつありますが、民間工事では依然として課題が残る現状です。

業界全体で休暇制度の整備を進めることは働きやすさを示す重要なメッセージとなり、人材確保に直結します。

応募導線が分かりづらい

応募に至るまでの流れが複雑であることも、候補者の離脱を招く原因です。

| 施策 | 重点ポイント |

|---|---|

| 求人媒体の最適化 | 大手サイトや特化型媒体に掲載することで、多様な層にリーチできる |

| 採用ページの充実 | 自社サイトで業務内容や福利厚生を分かりやすく掲載することが重要 |

| 応募プロセスの簡素化 | 入力項目を減らし、短時間で応募できる設計が有効 |

| 迅速な対応 | 応募直後の連絡スピードが遅いと辞退に直結するため、即時対応が望ましい |

上記を意識した導線設計の改善は、応募率の向上だけでなく企業イメージの向上も可能にします。

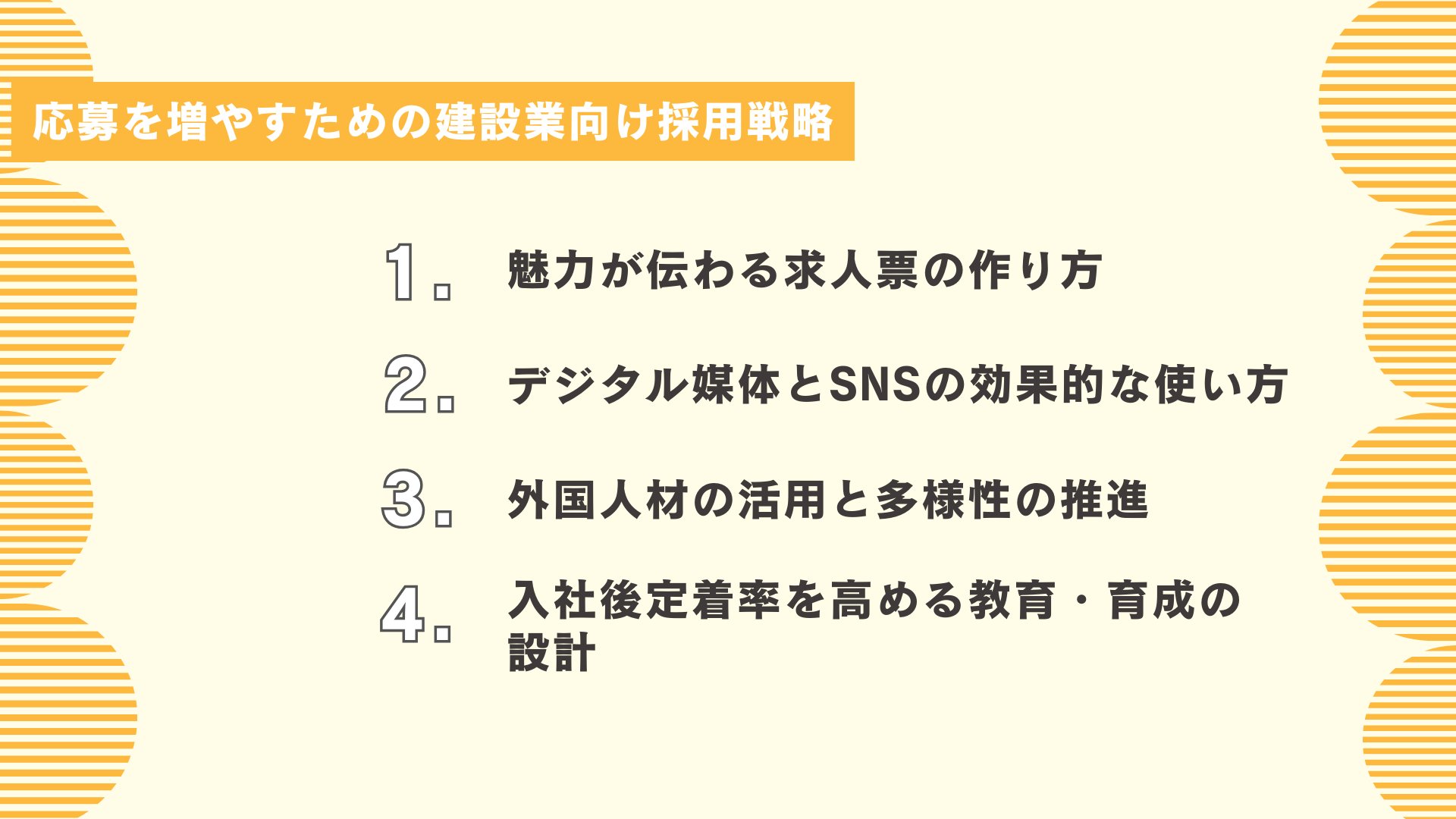

応募を増やすための建設業向け採用戦略

採用市場で優位に立つためには、従来型の方法にとどまらず、戦略的な取り組みが不可欠です。以下では、求人票の工夫から教育体制まで、実効性のある施策をまとめました。

魅力が伝わる求人票の作り方

求職者に魅力を伝える求人票を作成するには、明確なターゲット設定と具体的な情報開示が欠かせません。職務内容を細かく説明し、1日の業務フローを提示することで働く姿を想像しやすくなります。

さらに、成長の機会や達成感を強調することで、応募意欲を高める効果が期待できます。写真や動画を活用すれば、文字だけでは伝わりにくい社風を補足できる点も有効です。

給与や福利厚生の水準を透明に示し、モデル年収や昇給の時期を具体的に記載することも安心感を生みます。求人票は「情報発信ツール」ではなく「応募者の不安を払拭する仕組み」として設計することが求められます。

デジタル媒体とSNSの効果的な使い方

オンライン上での採用活動も、応募数を大きく左右します。

| 求人サイト活用 | 大手サイトや特化型媒体に掲載することで幅広い層に届く |

| 採用ページの充実 | 自社サイトに詳細な採用ページを整備し、検索から直接応募につなげる |

| SNS活用 | 若年層向けにはInstagramやTikTok、中途採用向けにはLinkedInやFacebookが効果的 |

複数のデジタルチャネルを組み合わせることで、効率的に母集団形成を進めることが可能です。従来の紙媒体に比べ、情報更新が容易で双方向性を持つ点も大きな強みとなります。

外国人材の活用と多様性の推進

深刻化する人手不足への対応策として、外国人材の採用と多様性の推進が注目されています。

特定技能制度や技能実習制度を通じて、現場で活躍する人材を確保する動きが拡大しています。多様な文化背景を持つ人材が加わることで、新しい発想や柔軟な働き方が職場に根付くでしょう。

また、性別や国籍を問わず活躍できる環境を整えることは、採用広報においても強い訴求力を持ちます。教育体制や生活支援を充実させれば、外国人労働者が安心して働ける環境を築けます。

入社後定着率を高める教育・育成の設計

採用は、入社後の定着が伴って初めて成功といえます。未経験者が安心して働けるよう、研修制度やフォロー体制を設計することが不可欠です。

2週間程度の基礎研修を設け、図面の読み方やCAD操作を学べる環境を提供すれば、実務への移行もスムーズになります。さらに、キャリアパスを明確に示すことで、将来の成長イメージを描きやすくなります。

建設キャリアアップシステムを活用すれば資格や経験を客観的に評価でき、業界横断的に通用するスキル基盤を構築可能です。教育を単なる研修にとどめず、学び直しやスキル習得の機会を継続的に提供することで、離職率の低下と長期的な人材定着につながります。

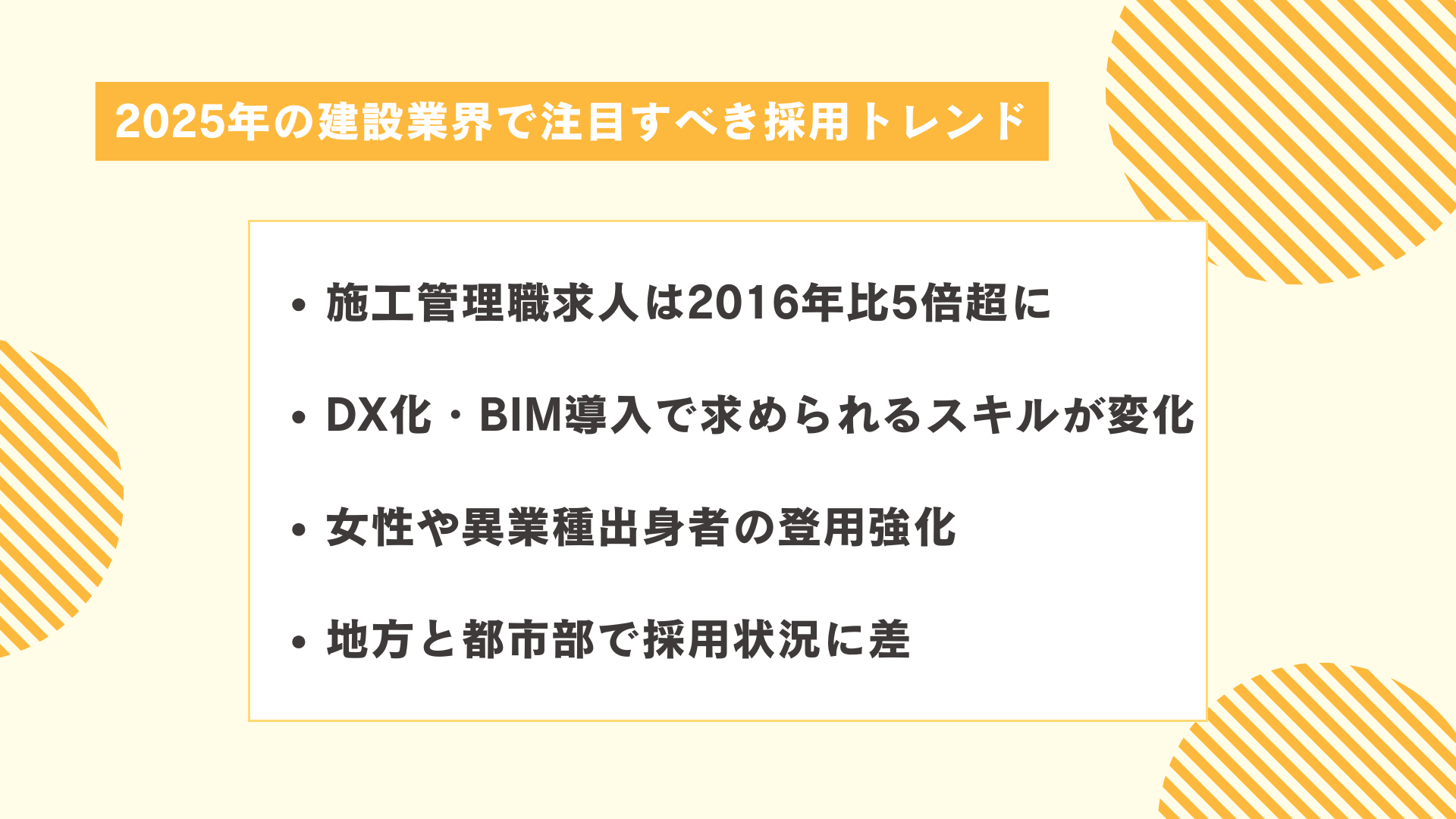

2025年の建設業界で注目すべき採用トレンド

人材不足が慢性化する中で、2025年の採用市場では従来と異なる動きが加速しています。求人の増加やスキルの変化、多様性の推進や地域格差などを軸に採用トレンドを確認してみましょう。

施工管理職求人は2016年比5倍超に

施工管理職の求人は2016年と比較して急増し、5倍を超える水準に達しています。背景にはインフラの老朽化や都市再開発の拡大があり、専門人材の需要が一段と高まりました。

求人数の伸びに転職希望者の増加が追いつかず、人材確保は依然として困難な状況です。特にトンネル・橋梁・外装など領域ごとの専門性を持つ人材の引き合いが強く、大手ゼネコンも経験豊富な技術者を積極的に採用しています。

幅広い年齢層に門戸が開かれている点は、多様なキャリアを持つ人にとって新たな挑戦の機会となっています。

DX化・BIM導入で求められるスキルが変化

建設業界ではDX推進が加速し、BIMやCIMの導入が現場の効率化に直結しています。時間外労働の規制を受け、設計や施工計画を担う内勤職の需要が拡大し、従来の現場経験だけでなくデジタル知識を備えた人材が求められています。

システム開発やデータ解析を担えることは、異業種からの転職で活躍の場が広がる重要な視点です。ロボット活用やベンダーコントロールの経験を評価する企業も増え、専門的なスキルが採用の差別化要素になりました。

女性や異業種出身者の登用強化

建設業界では慢性的な人手不足に対応するため、多様な人材登用が推進されています。特に注目されるのが、女性や未経験者の採用増加です。

CADオペレーター職では研修制度を整え、女性が安心してスキルを身につけられる環境を整備する企業が増えています。技術系内勤では異業種からの転職も進み、経験に縛られないキャリア形成が可能になりました。

リスキリングを前提とした採用方針は、従来の「経験者中心」から大きく転換しています。人材の多様化が進むことで、新しい視点を持つ人材が組織に加わり、業界全体の活力向上につながります。

地方と都市部で採用状況に差

採用市場は全国的に人手不足ですが、都市部と地方では状況に大きな違いが見られます。都市部は再開発や民間プロジェクトが多く、求人は豊富ですが競争率も高めです。

一方で地方は若年人口が減少しており、応募者自体が少ないため採用難が深刻化しています。高齢化が進んでいる点も課題となり、労働力の確保は大きなテーマです。下表の通り、地域による採用環境の差は顕著になっています。

| 地域 | 求人動向 | 主な課題 |

|---|---|---|

| 都市部 | 求人件数が多い | 人材競争が激しい |

| 地方 | 求人確保が難しい | 若年層不足・高齢化 |

建設業界の採用課題解決にはアウトソーシングも有効

建設業界の採用市場は、施工管理職の求人急増やDX人材の需要拡大、多様な人材の登用強化、地域間格差など複雑な要素が絡み合い、従来型の採用活動だけでは対応しきれない状況にあります。限られた人材を確保するには、自社だけでの工夫に加え、採用プロセス全体を見直し効率化を進めることが欠かせません。

採用課題の外部委託は、母集団形成から選考設計、内定後のフォローまで一貫した支援を受けられる点で有効な選択肢となります。まるごと人事では、成長企業向けに特化した柔軟な採用代行サービスを提供しているため、課題解決の一助としてご検討ください。

建設業界の採用

完全ガイド4点セット

書き方・見せ方・仕組み化にすぐ効く!建設業界の採用現場で使える資料・テンプレ4点を厳選収録。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【2025年版】採用ツール210種類を一挙公開!採用ツールカオスマップ

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

第3回 中小建設企業が直面する「母集団形成」の壁【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

エンジニアの採用基準とは?成功に導く7ステップ、必要な能力を解説

- 採用企画

採用CX(候補者体験)とは?注目されている理由やメリット、設計方法を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

採用プロセスとは?採用課題の解決に役立てる活用方法や改善時のポイントを解説

- 採用企画

【第3弾】2章:スタートアップ中途採用の基本【採用計画・採用企画】

- 採用企画